校城融合背景下大学校园主入口空间设计初探

2022-07-27华南理工大学建筑学院教授级高级工程师士亚热带建筑科学国家重点实验室华南理工大学建筑设计研究院有限公司

文/黄 骏 华南理工大学建筑学院 教授级高级工程师 博 士亚热带建筑科学国家重点实验室华南理工大学建筑设计研究院有限公司

张一鸣 华南理工大学建筑学院 硕士研究生

林 燕 华南理工大学建筑学院 高级工程师 博 士华南理工大学建筑设计研究院有限公司亚热带建筑科学国家重点实验室(通讯作者)

引言

《中国教育现代化2035》和《未来技术学院建设指南(试行)》都强调了学科交叉、共建共享、开放创新等高等教育建设理念和原则。大学校园的建设是教育理念和办学模式的具象化表现,校城融合的大学建设模式越来越受到人们的重视,成为现代大学发展的趋势。大学校园主入口空间是校园与周边环境交叉、叠合的区域,是校园边界上一个重要的节点空间[1]。大学校园主入口空间的设计研究是促进校城融合的有效途径之一。

1 校城融合背景下大学校园主入口空间基本解析

1.1 校城融合的研究背景

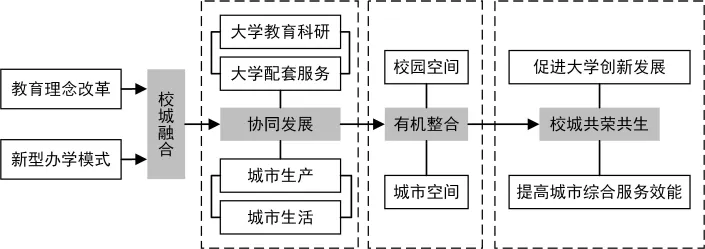

教育理念及办学模式对校园规划有主导作用,也是影响学校未来发展的关键[2],伴随教育理念改革和办学模式的变化,人们开始重新思考校城融合的校园建设模式。校城融合是通过大学教育科研、配套服务与城市生产、生活协同发展形成的哺育人才、产业及城市的可持续互动机制[3]。即校城融合是响应高等教育理念改革,满足新型办学模式的需要,将校园空间与城市空间进行有机整合,强调校园空间的社会化。一方面提高城市的综合服务效能;另一方面促进大学的创新发展,实现校园和城市的共荣共生(图1)。

1.2 校城融合背景下大学校园主入口空间的概念

入口空间一般借用一种空间状态对其存在方式进行描述,首先入口空间不是靠围合物界定,而是依靠大学校园“内”和“外”两个空间来确定,其次入口空间没有明确的形态[4]。入口空间是出入一个被限定有“外部”或“内部”领域的需要穿越的一个空间[5]。本文所研究的大学校园主入口空间是指以校园主入口为核心向校园外部功能辐射的区域,是建筑物或标志物与空间环境形成的空间领域,是城市进入校园的过渡地带。

1.3 校城融合背景下大学校园主入口空间设计动因

1.3.1 独立式校园空间布局割裂城市体系

国内大学独立式的空间布局往往在城市中形成难以跨越的片区,与校园整体规划设计的主入口也难以与城市环境形成统一的联系,与城市原有体系割裂[6]。校城融合背景下人们开始注重主入口空间与城市整体环境的融合,这不仅有利于大学校园形象的塑造及社会地位的提升,还有利于城市规划结构的完善和优化。

1.3.2 封闭式校园空间形式阻碍校城互动

国内多数大学主入口空间因为校门的阻拦与校内联系薄弱,人员在主入口的行为也以短暂性通行为主,校内外人员难以触发更多创新性的交流,阻碍了校城有效的互动。校城融合背景下注重主入口空间与城市功能空间的结合,增加校内人员与城市生产、生活接触的机会,激发区域创新活力。

1.3.3 校内外人员对共享活动空间的需求加大

大学对周边社区具有强大的吸引力,社区人员越来越依赖于像校园主入口这样的大学开放空间。此外随着大学生社会参与意识的增强,他们往往寻求更多空间场所进行学习和活动。作为进出通道的主入口较少考虑活动空间的营造,这与人们日益增长的共享活动空间需求产生了矛盾。校园融合背景下注重主入口空间对城市精神场所的营造,打造舒适便利的城市场所成为主入口空间的设计趋势,一方面可以促进校内外的非正式交流,另一方面也提升了大学影响力(图2)。

图1 校城融合研究背景示意图(图片来源:作者自绘)

图2 校城融合背景下大学校园主入口空间设计动因(图片来源:作者自绘)

图3 主入口空间与城市整体环境的融合示意图(图片来源:作者自绘)

2 校城融合背景下大学校园主入口空间设计初探

大学发展的趋势之一是校园和城市的互融,既要将大学公共空间、学术硬件、景观场所共享给城市,也要将城市生活、社会服务引入校园空间[7]。综合考虑主入口空间的发展现状与校城融合的趋势,提出校城融合背景下行之有效的大学校园主入口空间设计策略。

2.1 大学校园主入口空间与城市整体环境的融合

新时代大学校园主入口空间作为校园重要的门户必然需要与城市整体环境进行融合,优化城市整体环境和校园主入口空间本身。校城融合背景下大学校园主入口空间与城市整体环境的融合可通过延续城市肌理、融入城市景观环境、拓展城市人文元素来实现(图3、表1)。

2.1.1 延续城市肌理

大学校园主入口空间通过延续城市肌理与城市整体环境进行融合。主入口空间可以成为城市轴线或城市绿带的空间节点并提供优越的活动场所,还可以与其他城市空间节点一起创造连续的空间体验,优化城市整体的肌理体系。如澳大利亚国立大学坎布里是一处开放的校园门户空间,校园大道是城市公园延伸出的轴线之一,沙利文河是连接西湖和北堪培拉的城市绿道,而坎布里正是由地轴-校园大道和水轴-沙利文河交叉形成的空间节点,坎布里衔接了城市轴线和自然生态廊道,将教职员工、学生和堪培拉社区居民聚集在一起,创造出具有活力的聚会场所。

2.1.2 融入城市景观环境

大学校园主入口空间通过融入城市景观环境与城市整体环境进行融合。主入口在确定选址、朝向时可考虑与城市现有景观产生视线通达的对景关系,开阔有序的主入口空间更利于强化这种关系。这不仅让主入口成为城市景观的观景平台,也使城市景观成为校园风景的一部分,提高大学与城市整体环境的联系。如华盛顿大学雷尼尔维斯塔广场作为校园的入口,其带状的空间形式建立起校园的轴线并直指远处的雷尼尔山,华盛顿大学和远处的雷尼尔山通过雷尼尔维斯塔进行了跨越物理空间的联系,以雷尼山为背景,活动在广场上的人们建立了对城市和大学的好感。

2.1.3 拓展城市人文元素

大学主入口空间通过拓展城市人文元素与城市整体环境进行融合。主入口空间的建筑物、构筑物等在设计时应加入城市人文元素,在建筑风格、色彩、材质等方面呼应城市的遗址、传统建筑、文化符号等,打造具有地域特色的主入口空间,营造校园文化和城市文化兼容的氛围,加强城市凝聚力。如塔尔图纳尔瓦学院主入口空间为原来的证券大楼所在地,入口空间的建筑在面向旧址的立面采用与证券大楼巴洛克风格一致的设计,其他立面也模仿纳尔瓦城市旧建筑仅有门窗框架的普通石墙结构,射线状鸟嘴形的屋顶也呼应了证券大楼的人字形屋顶。

表1 主入口空间与城市整体环境融合的案例分析(表格来源:案例概况图作者改绘;案例分析图作者自绘)

图4 主入口空间与城市功能空间的结合示意图(图片来源:作者自绘)

图5 主入口空间对城市精神场所的营造示意图(图片来源:作者自绘)

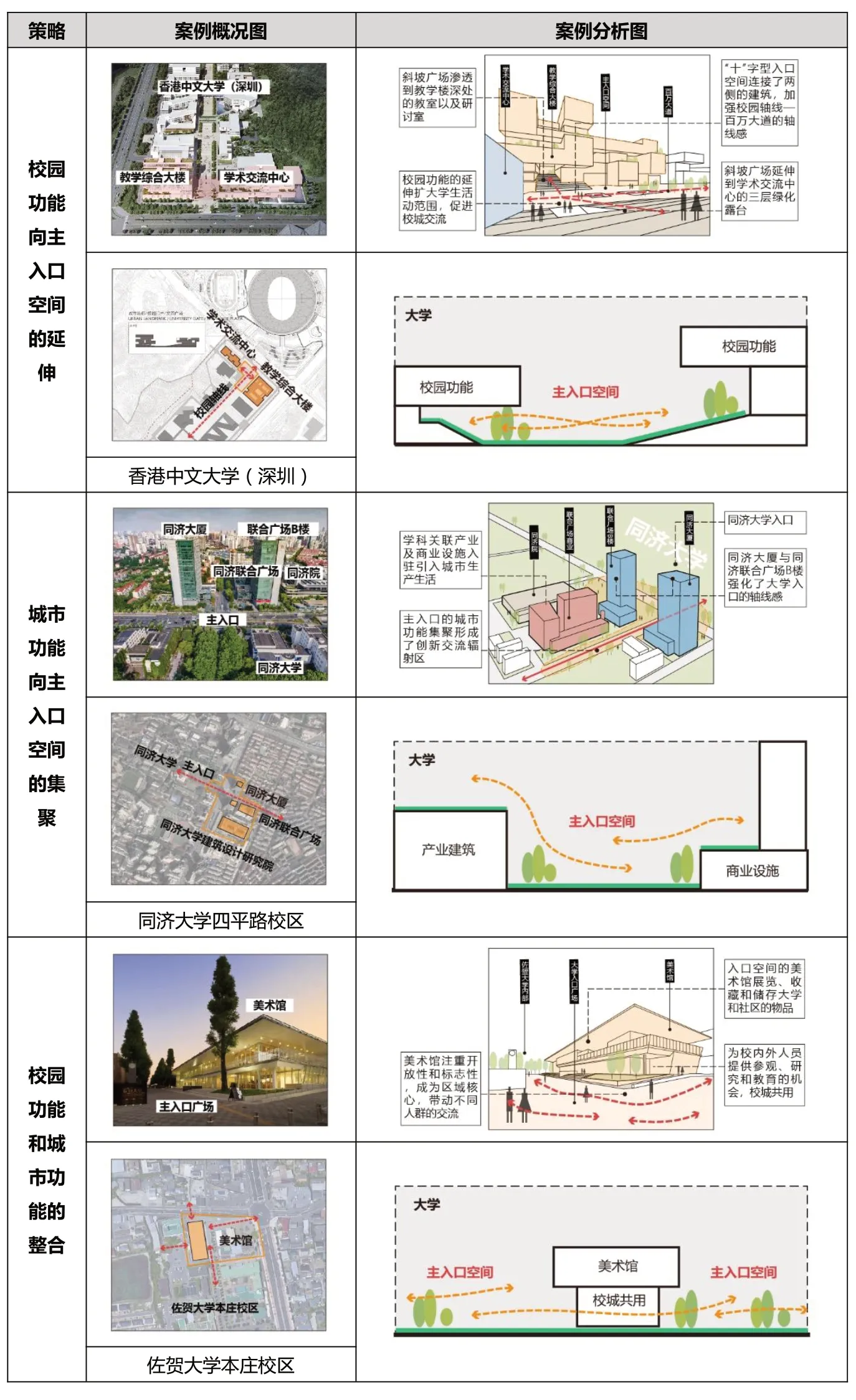

表2 主入口空间与城市功能空间结合的案例分析(表格来源:案例概况图作者改绘;案例分析图作者自绘)

2.2 大学校园主入口空间与城市功能空间的结合

大学校园主入口空间因校内外的隔离与校内空间联系较为薄弱,通过将校内外功能空间进行结合,扩大大学影响范围,打造校、企、人创新性交流中心。校城融合背景下大学校园主入口空间与城市功能空间的结合可通过校园功能向主入口空间的延伸、城市功能向主入口空间的集聚、校园功能和城市功能的整合来实现(图4、表2)。

2.2.1 校园功能向主入口空间的延伸

通过将校园功能延伸至主入口空间促进大学校园主入口空间与城市功能空间的结合。本文论述的校园功能是指研讨、学术交流、展览等可适度对外的校园功能。这些功能设施应跨越校园边界布置在主入口空间,并可以结合其造型完善主入口的空间形态,模糊校城边界,校园功能的延伸不仅可以扩大学生活动范围,还可以营造区域创新氛围。如香港中文大学(深圳)的主入口空间由两侧的教学综合大楼和学术交流中心限定而成,斜坡广场一方面渗透到教学楼深处的教室和研讨室;另一方面延伸到学术交流中心的三层绿化露台,“十”字型入口空间不仅连接了两侧的建筑,还加强了校园轴线——百万大道的轴线感。

2.2.2 城市功能向主入口空间的集聚

通过将城市功能集聚到主入口空间促进大学校园主入口空间与城市功能空间的结合。科技创新成为城市发展的驱动力,将与学科关联度高的校外产业建筑以及提高区域生活质量的城市商业设施围绕主入口空间布置,共同围合出以主入口为中心的校、企、人创新交流平台,将主入口空间打造为产学研结合的纽带。如同济大学四平路校区主入口就集聚了同济大厦、同济联合广场和同济大学建筑设计研究院等,其中同济大厦和同济联合广场B 楼以“双子塔”的形象更是强化了主入口空间的轴线感,学科关联产业和商业的集聚逐渐形成了周边的产业链条,带动了区域创新交流。

2.2.3 校园功能和城市功能的整合

通过将校园功能和城市功能整合促进大学校园主入口空间与城市功能空间的结合。将可供校内外人员共同使用的开放共享空间如图书馆、美术馆等并置在校园主入口空间,这些建筑设施应成为主入口空间的控制中心,注重其标志性和开放性,校园功能和城市功能的整合有助于节约社会资源、缓解城市压力。如佐贺大学本庄校区在原本利用率不高的主入口空间拆掉围墙后新建了一座美术馆,用于展览、收藏和储存大学及社区的艺术和工艺品,向市民提供参观、教育和研究的机会,北门广场一跃成为校园门户象征[8]。

2.3 大学校园主入口空间对城市精神场所的营造

大学校园主入口空间有义务构建多功能且可达性强的城市精神场所,促进校内外人员非正式交流,构建和谐社区。校城融合背景下大学校园主入口空间对城市精神场所的营造可通过创建满足不同活动的多层次空间、引入行动可达性强的立体式交通、打造功能复合化的景观体系来实现(图5、表3)。

表3 主入口空间对城市精神场所营造的案例分析(表格来源:案例概况图作者改绘;案例分析图作者自绘)

2.3.1 创建满足不同活动的多层次空间

通过在大学校园主入口空间创建满足不同活动的多层次空间营造城市精神场所。大学主入口空间所承载的活动主要有休憩、交谈、运动等,通过划分休闲区、运动区、交通通行区等以进行多层次的活动空间设计,并可通过绿化、水景等元素进行区域连接,提高社区生活质量,促进校内外非正式交流。如莫纳什大学考尔菲德校区入口处的公共广场通过水平分区的设计方式为学生、教职工和来访者提供了多类型活动空间,即举行室外休闲娱乐活动的休闲区、举行大型活动的集会区、交通通行区,集篮球场、网球场和其他运动场地的多功能运动区,入口广场很好地考虑了社区生活和师生的活动需求。

2.3.2 引入行动可达性强的立体式交通

通过在大学校园主入口空间引入行动可达性强的立体式交通营造城市精神场所。本文所讨论的交通是与公众活动联系密切的非机动车和人行交通空间,通过跨越机动车道的廊桥和坡道增强城市场所的行动可达性。立体式交通既可以通过强化其形式感起到引导作用,也可以通过强化其功能性融入主入口活动空间,改善区域交通体系,建立起校城强有力的互动关系。如华盛顿大学轻轨站位于入口广场的一侧,其延伸出的天桥以弧线的方式落在入口广场南侧,形成了大学与城市之间良好的交通流线。弧线型立体式交通的侧向引入,强化了广场南部的标志性,扩大了广场活动人群。

2.3.3 打造功能复合化的景观体系

通过在大学校园主入口空间打造功能复合化的景观体系营造城市精神场所。将非机动车车库及相关设施等辅助性的功能,以及休憩、交流和讨论等场所与景观进行复合化设计,将车库布置在主入口空间,上覆景观绿化形成立体式景观体系,提高主入口空间利用效率。如哥本哈根大学南校区主入口空间为凯伦布利森斯广场,山丘景观下面是为师生服务的,可供2000 辆自行车停放的停车场,广场上面提供休息、讲座、小组工作和课外活动的剧场,该主入口将大学广场和城市公共广场结合起来,缓解了在校师生停放大量自行车的困境。

结语

在校城融合的背景下,大学校园主入口空间有责任和义务与城市产生良性的互动。文章通过相关案例分析从三个层面对大学校园主入口空间进行了初探并提出了相对应的设计策略,即大学校园主入口空间与城市整体环境的融合,大学校园主入口空间与校园功能空间的结合,大学校园主入口空间对城市精神场所的营造,以此促进校园空间与城市空间的有机融合,实现校城共荣共生,希望对校城融合背景下大学校园主入口空间的设计具有一定的借鉴意义。