墓园建筑中精神空间与物质空间的对话

——以布里昂墓园和圣卡塔尔多墓地为例

2022-07-27李姝怡苏州大学金螳螂建筑学院

文/李姝怡 苏州大学金螳螂建筑学院

叶 露 苏州大学金螳螂建筑学院 副教授(通讯作者)

引言

墓园除了作为满足殡葬活动需求的功能空间,提供死者骨灰安放的场所外,也是生者告别、哀悼、沉思的空间。故墓园的设计不仅需要提供给死者安息的居所,也要为生者提供情感表达的场所,即墓园是连接生者与死者情感交流的物质空间载体。

精神空间通过对环境心理学、情感设计等多领域的分析,使得空间能够让人产生记忆感与认同感,从而产生心灵上的共鸣。当代的墓园设计不能停留在仅仅满足物质需求层面,而更应注重精神空间的塑造。优秀的墓园建筑往往通过对空间元素的提取与对人心理层面的研究,设计出真正具有人文关怀、场所精神的心灵居所[1]。

布里昂墓园(Tomba Brion)和圣卡塔尔多墓地(Cimitero di San Cataldo)作为两个经典的墓地设计案例,分别由卡罗·斯卡帕(Carlo Scarpa)①和阿尔多·罗西(Aldo Rossi)②设计,其规模和风格大相径庭,但通过分析可发现这两者的设计出发点皆是为死者而设计的物质空间,但同时生者于此能够与死者产生精神上的交流,成为表达情感的精神空间。

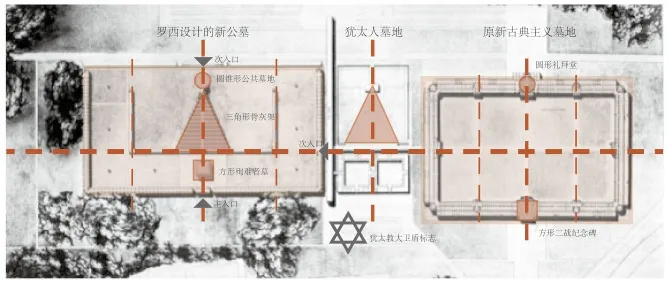

1 流线布局的铺垫

圣卡塔尔多墓地由三部分组成,最先由科斯塔(Cesare Costa)设计的新古典主义墓地位于东侧,是规整的轴线布局形式。中间则是犹太人墓地和服务部门,同样也具有明显的轴线关系。阿尔多·罗西于西侧设计的新墓地布局既有对已有的两部分墓地的遵循与结合,又在此基础上有几何化、抽象化的表达。三者共用同一条东西轴线,但罗西设计的新公墓中的东西轴线并未将整个场地等分,同时在南北方向上,他受到了新古典主义空间与犹太教空间中的组织形式和几何图形意义的启发,设计了“人骨轴线”。沿着这条南北“人骨轴线”的主入口进入,方形的殉难者墓和礼拜堂是第一个主要节点,呼应了原公墓最南端的“二战”纪念碑;接着穿过平面上呈现三角形的一排排骨灰架,呼应的是犹太人墓地中的正三角形,代表着犹太教哲学中的大卫盾的组成符号,三角形的三个角交代了上帝、宇宙和人组成的万物核心;这条轴线上的最后一个节点为锥形的公共墓地,同样也与原公墓北端的圆形礼拜堂产生了呼应关系。“人骨轴线”上的节点在平面上是对称规整的,在三维空间尺度上它并不是对称的,体现在由南至北不断升高的秩序上,该种秩序为墓园的整体物质空间格局提供了精神性的暗示与引导。

罗西设计的新墓地在原先墓地的基础上,通过主轴节点空间的几何化体量的表达与空间布局的秩序感,构建出了西方基督教文化中对于墓园空间的物质与精神性的表达。同时使得进入墓地的生者经历空间的连续变化与仪式感,产生对死亡的敬畏之感。

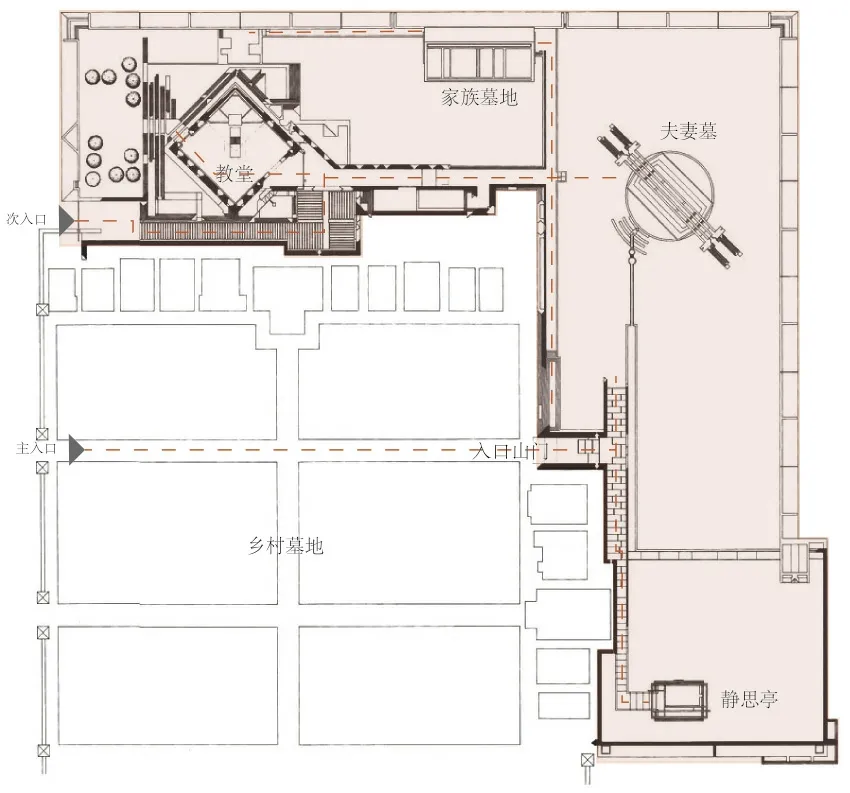

不同于圣卡塔尔多墓地和传统墓地较为规整对称的布局形式,布里昂墓园围绕着意大利小城圣维托(San Vito)的一个乡村内原有的公墓整体采用L 形的构图形式展开。墓园内的多个建筑不仅没有固定重复的尺度,也没有沿着方正的轴线进行布置。L 形转角处的夫妻墓和L 形一侧的教堂都采用斜向45°的方式布置。教堂于次入口处斜向坐落在一片方形的水池中,突显了入口处的亲切与退让。而夫妻墓于转角处与L 形的直角边形成45°,自然地成为空间的过渡,隐含着夫妻墓与L 形两侧的教堂和静思亭的连续关系,使得来访者的视线从墓园的多个方位都能聚集到这里,夫妻墓也因此成为整个墓园设计的空间高潮,宣告了墓园的属性——死者的家园。

在流线的设计上,不同于圣卡塔尔多墓地营造的秩序感,布里昂墓园更具有某种中国园林移步换景的特点。整个墓园由围墙与外界隔离,其中与乡村公墓紧邻的部分由双层围墙构成了有开有闭的游廊,到来的生者无论从主入口还是次入口进入,都可通过游廊穿梭至墓园的每个节点。于狭长的游廊中行进,围墙上的双圆环开口框出了墓园中的景观,尽端便是光与自然,墓园中的节点就开敞暴露在这之中。

布里昂墓园中的布局无对称性,呈现自由的特征,但让死者的地位极尽凸显,成为墓园的主人。而流线的设计使到访的生者产生游览花园的感受,成了墓园的客人。因此,布里昂墓园作为同时容纳死者与生者的物质空间,同时发挥着创造生者与死者相互平等、温和沟通的精神作用。

2 死者居所的构建

罗西设计圣卡塔尔多墓地的出发点是想要塑造一个与生者的城市相似的死者的城市,它将是生者城市的映射。该墓地中的建筑实际上是在为逝者建造房屋,同样也是生者的居所的映射。墓地内可见很多生者住宅中的元素,比如墙体、地面、卧室(墓室)、走廊、庭院、坡屋顶等,同时伦巴第地区民居所特有的柱廊也存在于墓室的底层设计中[2]。但墓地中的这些“居所”与生者的住宅呈现相反的状态,它们无顶也无窗,更没有门,像是未完成的作品。可这正是死者居住的物质空间区别于生者居住的物质空间的特点,罗西将墓地作为一种废弃的、不再使用的精神空间的表达与映射。如此设计的出发点,可以简单理解为死者所需的物质空间没有防寒防潮的需要,而对此更深层次的解读则是基于物质空间表达死者精神性的需求,同时回归空间最本质“空”的价值。罗西认为把墓地做成一个“空房子”,正是生者记忆中的空间。由此罗西借用圣卡塔尔多墓地高度概况了死亡的精神性意义,渲染了寂静空旷的空间氛围。同时,生者会因墓地中类似生者住宅的设计,产生既熟悉又陌生的场景感,对生与死的区别有更深层次的感受。

比起圣卡塔尔多墓中死者居所的寂静、空旷之感,布里昂墓园则渲染了布里昂夫妇死后的温馨家园。夫妻墓位于布里昂墓园的核心部分,躺在大片草坪中央的两只棺木没有并排端正放置,而是相互倾斜,让逝去的夫妻依旧处在“倚靠”的物质状态之中。棺木上覆盖着弧拱,像一座桥为夫妻二人遮蔽着风雨,同时也进一步柔和了夫妻墓的整体形态。弧拱下装饰着乡村内传统的蓝绿马赛克,反射着草地上的柔光打在棺木上,更增添夫妻墓柔和的空间感受。斯卡帕想要“每一个人都会很快乐地来到这里,小孩在此游玩,小狗跑来跑去”[3]。布里昂墓园在夫妻墓的空间组织上消解了传统墓穴的严肃与孤独,而赋予其家庭般温馨之感,为逝去的布里昂夫妇提供了精神性陪伴的空间。生者也可怀着轻松的心情进入弧拱的下方,细细观察这两只棺木,感受布里昂墓园中刻画的静谧之感。

3 自然环境的利用

目前圣卡塔尔多墓地在南北轴线上已建成的只有方形体块的殉难者墓,这里安居着在战争中逝去者的骨灰。其四面墙体上的窗洞成矩阵式分布,阳光从重复的窗洞中进入,洒下的投影在一天内形成一种变化规律,体现了一个自然光影循环的周期过程[4]。这个立方体除了四面的墙体上的窗洞和放置骨灰的壁龛外,再无其他建筑元素,它作为一个建筑没有屋顶,更没有楼板,朝天开口。与此操作类似的是锥形的公共墓地,它的内部底部是公墓,朝天依旧开口,毫无遮蔽,呈现“空”的状态。这种“空”的特质,使得光、雨水、空气等自然物都可自由地贯穿建筑的内部。这样的物质空间显然不符合生者居住舒适性的要求,其对于自然环境的直接融入与包容,表达了罗西对于自然的充分尊重与对墓园建筑的精神空间的探讨。在此设计下,墓园建筑不同于生者的居住建筑,它与自然环境之间毫无距离,甚至是自然的一部分,虽为人工物质环境,但赋予死者的居住空间具有与自然共生共存的精神价值。

如果说圣卡塔尔多墓地自身是自然的“容器”,那么布里昂墓园则为自然设计了独立的“容器”。布里昂墓园着重利用了水与光在塑造环境氛围中的作用,水池、沟渠、天窗等都为自然的融入发挥了作用。静思亭和教堂均坐落在一片莲花池上,而池底由无数起伏的体块曲折拼接而成,斯卡帕通过池底的细部构造设计在水下创造了另一个物质空间,同时作为一种空间的抽象表达,暗示了墓园建筑的精神性空间的存在,是一个与生者的“真实世界”相对的死后的“抽象世界”[5]。静思亭的莲花池同时也引出一浅沟渠,缓缓流向夫妻墓,并止于夫妻墓前,此处的设计意为将布里昂家族的后人于静思亭处酝酿的情感汇成涓涓细流,流向了死者,表达了后人的精神情感需求[6]。教堂上空的天窗是由一层层方形体块通过多次偏移而成的金字塔形,逐步叠向天空,洒下的自然光正对着放置棺椁位置的顶端,死者躺于此处直接与天空中的光线产生交汇。光线在教堂的物质空间中赋予其精神性的价值,死者沐浴在阳光中,得到自然环境的包容,而生者处于这种神圣的空间中,更能体会生命的真谛,表达对死者的哀思[7]。布里昂墓园中对于水与光的利用使墓园中的物质空间成为了让死者和生者都能融入自然、领会生命的神圣之感的精神空间。

结语

圣卡塔尔多墓地和布里昂墓园的设计在整体布局流线、核心空间的处理手法、融入自然的方式上都独具匠心,却不尽相同。圣卡塔尔多墓地以一条“人骨轴线”串联起了所有“空”的节点,使这些重要的节点成为了死者安居的物质空间,也成为了自然环境中的一部分。死者、生者、自然于此互相融合交汇,死者回归了自然,生者于自然中感受了死亡,成为各自情感归属的空间。布里昂墓园则赋予墓园的物质空间以“家园”的属性,布里昂夫妇成了这里的主人,生者作为客人到此拜访,可以和死者进行平和的交流。墓园中对于光与水的利用,更是将生者与死者的情感融入进了自然万物中进行表达。

图1 圣卡塔尔多墓地总平面(图片来源:作者根据参考文献[2]改绘)

图2 布里昂墓园平面(图片来源:作者根据参考文献[8]改绘)

通过对圣卡塔尔多墓地和布里昂墓园的比较阅读,反映出其设计者对于墓园建筑的情感表达也不尽相同。罗西渲染的是死亡的寂静与忧伤,而斯卡帕对死亡的表达则是温馨与欢愉。但本质上来说,圣卡塔尔多墓地和布里昂墓园都是从死者的角度进行设计,将死者真正当作了墓地的使用者与拥有者,为死者死后的居所提供了物质空间,同时为到来的生者感悟死亡的真谛提供了精神空间,将生与死进行了融合。这或许可为当代墓地、公墓的设计提供一种思路,不局限于满足殡葬活动的需求,而是利用建筑提供的机会,对更为深入的生死价值结构提出建议,利用建筑特有的力量,将其作为生者与死者情感交流的物质空间载体,传达生死之间更为密切的关系。

注释:

①卡罗·斯卡帕(1906—1978),意大利著名建筑师,其作品受到威尼斯文化、日本文化的影响,富有历史文化的深度,注重建筑细部的刻画。

②阿尔多·罗西(1931—1997),意大利著名建筑师,1990年获得普利兹克建筑奖。他的主要建筑理念有新理性主义、城市建筑观。