基于Cite Space 的红锥发展现状分析

2022-07-27龚循胜汪雁楠刘丽婷叶金山赖国桢

龚循胜,汪雁楠,刘丽婷,叶金山,赖国桢★

(1.信丰县金盆山林场,江西 赣州 341600 ;2.江西省林业科学院,江西 南昌 330013)

我国珍贵树种资源丰富,但随着社会经济快速发展,木材特别是珍贵树种木材需求越来越大。鉴于此,立足国内后备资源保障,大力发展珍贵树种大径材,增加国家木材战略储备势在必行[1]。红锥(Castanopsis hystrix)是壳斗科(Fagaceae)锥属(Castanopsis)常绿阔叶高大乔木,南亚热带地区优良的珍贵乡土阔叶树种,具有生长快、材质优良、适应性广等优良特性[2],现常被用作碳汇造林树种。20 世纪70年代以来,广西、广东和福建等省区已有不少研究者对红锥开展研究,研究方向主要为育苗技术[3]、生物学特性[4]、造林技术[5]等,其中也不乏对红锥研究成果的总结和综述[6-7],但大多是在对红锥某领域自我认识的基础上对该领域研究进行简单的文献统计和分析。

文献计量学是一种基于数学和统计学的定量分析方法,可用来描述、评价和预测科学技术的现状与发展趋势[8]。Cite Space 软件系统是由陈超美博士开发的一款主要用于计量和分析科学文献数据的信息可视化软件[9]。Cite Space 可视化软件凭借其使用操作简单、支持多源数据、图谱形式多样、提供信息量大、易于解读等强大功能迅速得到广泛的应用,是目前最为流行的知识图谱绘制工具之一[10]。

目前尚无对红锥相关文献计量学及可视化分析类研究,为全面了解国内红锥研究进展,本文借助文献计量方法,采用Cite Space 信息可视化分析软件对红锥开发利用现状进行全面分析,提炼红锥研究领域的知识基础,展示研究现状和热点趋势,以期为红锥研究领域科研工作者提供数据参考及建议。

1 数据来源与方法

本文数据来源于中国知网(CNKI)学术期刊数据库,使用高级检索以“红锥”或“红椎”为主题词,检索时间截止至2021年10 月10 日,共检索到1007 篇该领域相关文献。检索出数据后,经阅读摘要和浏览全文后,剔除新闻、会议文件、与主题相关性较低、信息不全等无效数据信息,经Note Express 软件整合去重,最终得出有效文献532 篇,用于后续的文献计量和可视化知识图谱分析。借助Cite Space 分析工具,对红锥主要研究机构、研究作者、研究热点和发展趋势进行文献计量学的可视化分析。

2 结果与分析

2.1 研究活力分析

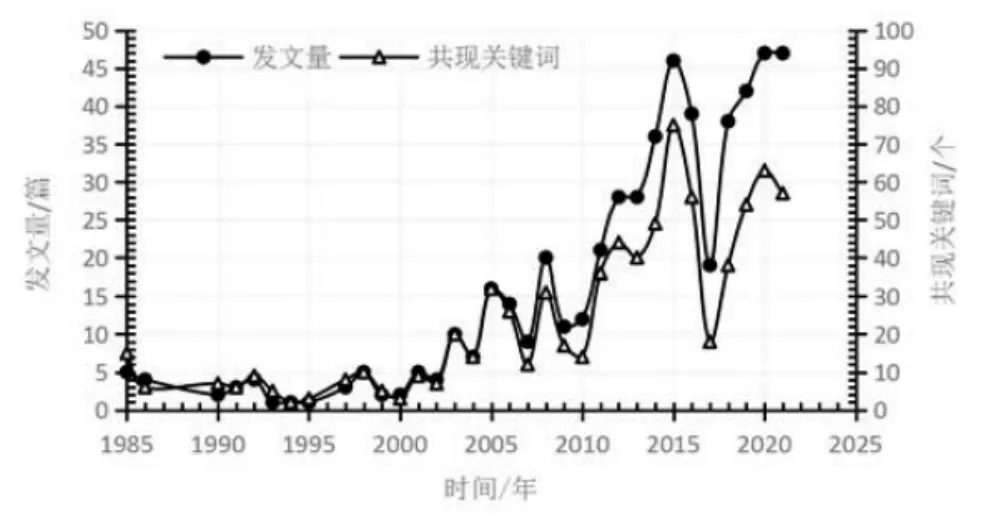

通过对相关领域年度发文情况的分析,可了解该领域在不同时期内的受关注程度,反映该领域在不同时期内的发展水平及研究活力。使用Cite Space 进行关键词共现分析(Keyword co-occurrence analysis),可提取共现关键词及其首次出现的年份,得出各年份共现关键词变化情况,从而判断研究领域拓展的丰富程度和该领域研究活力[11]。

分析发现,中国知网学术期刊数据库中最早提及红锥是1975年发表于《广东林业科技》的题为“红椎”的文章,文章使用拉丁名Castanopsis hickelii。随后,1981年《云南林业科技》再次发表题为“红椎”的文章,将拉丁名更正为Castanopsis hystrix。之后陆续有红锥相关论文发表但均未标注拉丁名,直到1985年才有学者使用学名“红锥”或“红椎”,拉丁名Castanopsis hystrix 发表文章,其中以使用“红锥”居多。鉴于此阶段红锥的拉丁名发生变更,在对红锥研究领域进行文献计量学分析时将该阶段论文剔除。通过提取红锥研究文献年度发文量和共现关键词制成图1。

图1 1985-2021年红锥领域相关文献发文量及共现关键词Fig. 1 Annual publication and co-occurrence keywords in C. hystrix from 1985 to 2021

发文量方面,1985-2021年间红锥研究领域发文情况可大体归纳成缓慢起步、平稳增长、稳定发展3 个阶段。2001年前每年都有相关论文发表,但年发文数量不超过5 篇,研究的关注度较弱,处于缓慢起步阶段。2002-2010年在不断探索中逐步形成红锥研究领域知识基础,发文量呈波动态势平稳增长,处于平稳增长阶段。2011-2021年出现大量研究性文献,年均发文量达到36 篇,到2015年达到峰值,进入稳定发展期。

共现关键词方面,从图中可以很明显地看出,1985-2010年度共现关键词数量走势与年度发文量保持高度一致,说明这一时期研究者正对该领域进行积极探索,不断地扩展研究方向;2011-2021年期间,共现关键词数量猛增,并在2015年达到峰值。由此推测,红锥已受到学者们的广泛关注,研究内容开始多样化,该领域研究充满活力。

2.2 研究作者与机构分析

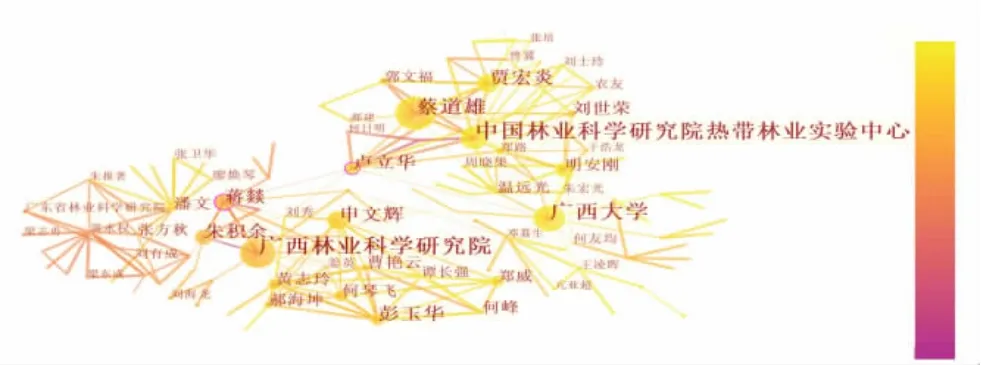

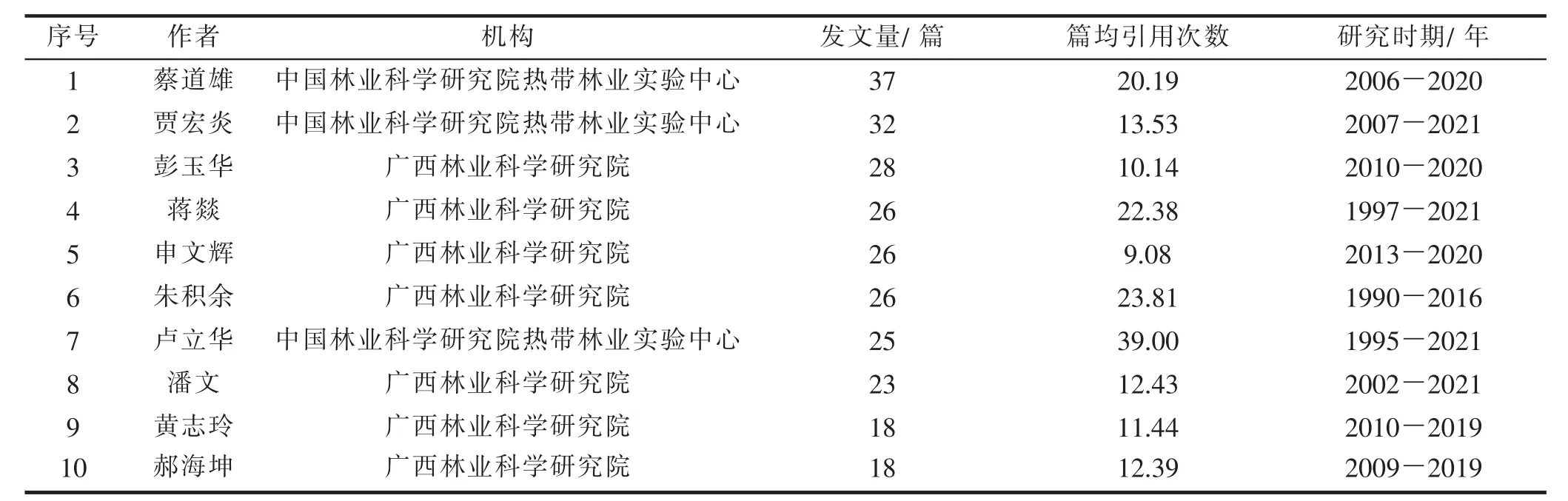

经统计,发表红锥相关文献的作者共1109 人,发文量最高的是中国林业科学研究院热带林业实验中心蔡道雄,共计37 篇。根据普赖斯定律(Price Law),在同一主题中,半数的论文为一群高生产能力作者所撰,在此将这类作者称为核心作者,核心作者中最低产的那位作者所发表的论文数,等于最高产作者发表论文数的平方根的0.749 倍[12],即R≈0.749(ηmax0.5)=0.749(370.5)=4.55,将发文量大于等于5 篇的作者称为核心作者。经统计,有85 位作者发文量大于5 篇,发文量共计261 篇,占总量的49.06%,接近达到普赖斯定律50%的数值,说明在红锥的相关研究领域存在核心作者群。利用Cite Space 软件,以“作者”和“机构”为要素,对红锥研究领域论文进行合作共现分析,得出国内作者和研究机构合作共现网络图谱(图2)。图谱节点的大小代表作者发文的频度,连线粗细代表合作次数。从图中可以直观地看出发文作者主要来自于中国林业科学研究院热带林业实验中心、广西林业科学研究院、广西大学这3 家机构,机构内部作者之间合作关系极为密切,不同机构之间也存在密切合作,其中中国林业科学研究院热带林业实验中心和广西大学间合作较多。

图2 红锥领域研究机构和作者合作共现网络图谱Fig. 2 Co-occurrence network map of institutions and authors in C. hystrix

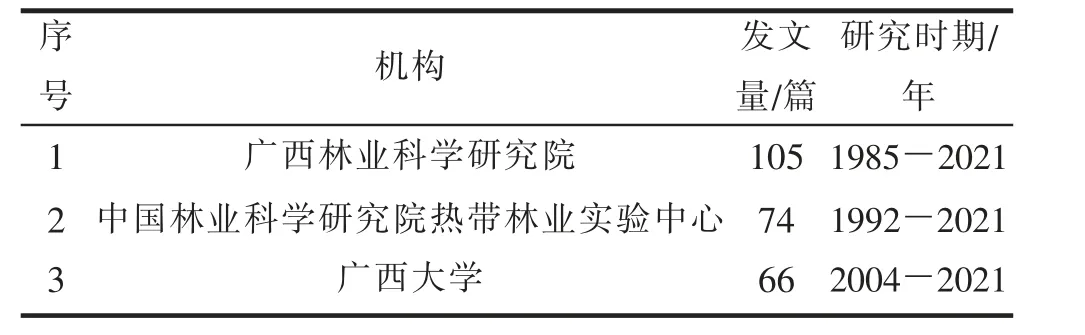

表1、表2 列出了CNKI 数据库中红锥研究论文发文量排名前3 位的研究机构、发文量排名前10 位的作者。从表1、表2 可以看出,广西林业科学研究院较早开展红锥研究,在该领域的核心作者数量占据绝对优势,且发文总量最多,共计105 篇;但单个作者发文量最多和篇均引用次数最高的为中国林业科学院热带林业实验中心的蔡道雄和卢立华。以蔡道雄、贾宏炎和卢立华等为代表的中国林业科学研究院热带林业实验中心的研究方向主要为南亚热带地区红锥阔叶混交林的混交效果、群落结构、经营模式等,而以彭玉华、蒋燚、申文辉和朱积余为代表的广西林业科学研究院研究的主要内容为红锥的种源、遗传育种、人工育苗等。

表1 红锥领域研究论文发文量前3 位机构分布Tab. 1 The top 3 institutions of C. hystrix research papers published

表2 红锥领域研究论文发文量前10 位作者分布Tab. 2 Distribution of the top 10 authors of C. hystrix research papers published

2.3 研究热点和趋势

2.3.1 研究热点分析

研究热点是在一定时间内,有内在联系的、数量较多的一组论文所探讨的科学问题或专题[13]。关键词作为论文主题的高度概括,它出现的频率和关联程度可揭示某领域研究的热点和内在联系[14]。在Cite Space 中,可以通过关键词词频分析、中心性、词汇突现性等功能判断一定时段内的研究热点[15]。词频分析是通过能表达或反映文献核心内容的关键词在研究领域文献中的出现频次来确定研究的热点内容的一种文献计量法。中心性的大小可以反映网络结构中关键词的重要性,表示某一关键词在网络中与其他关键词间关联程度的数量关系以及质量控制关系,也可呈现目前学术研究的热点问题。突现词的突现度和突现时间在一定程度上有助于识别某一段时间内的研究热点强度和持续时长。将此类关键词统称为热点关键词。

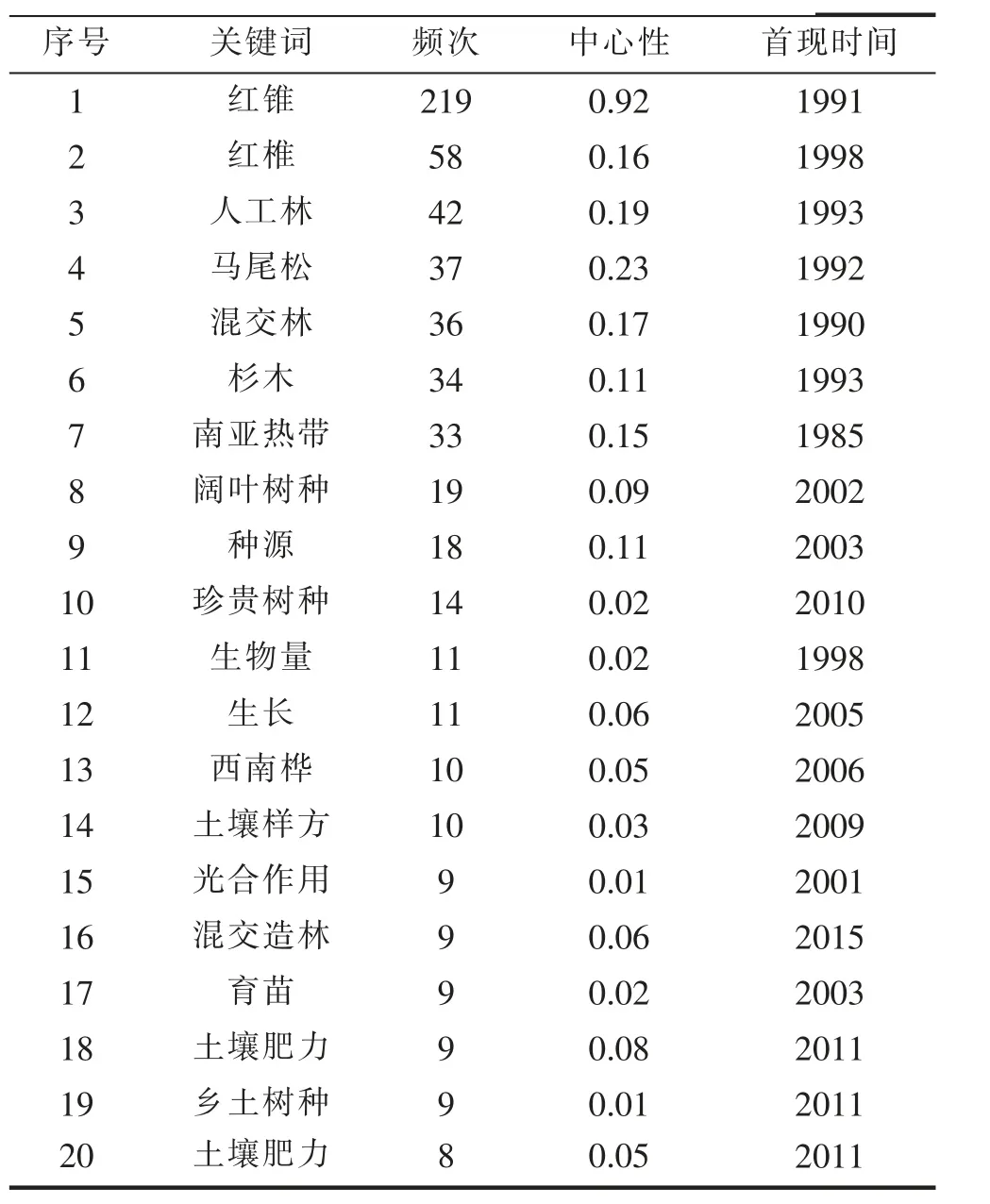

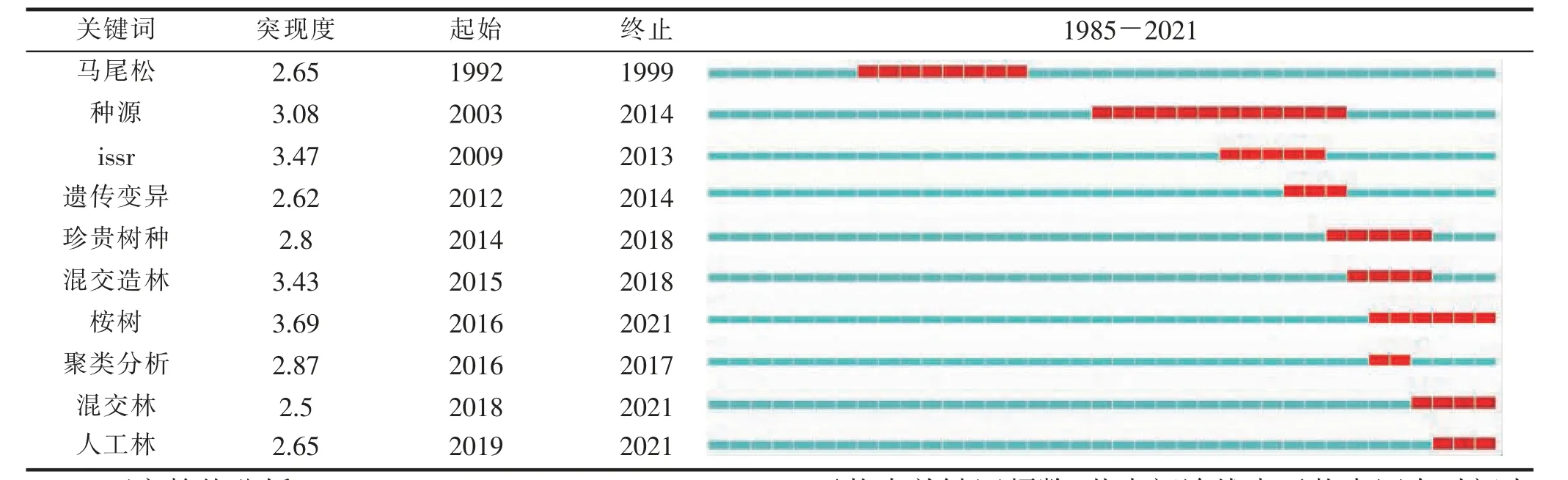

基于文献研读,对文献的关键词进行分析处理,统计汇总出该领域的频次、中心度指数等排名前20的核心关键词汇(表3),分析得出突现词前10 的突现关键词(表4)。从词频角度可看出,大多数高频关键词都集中在2010年前;相较于“红椎”学者们更倾向于使用“红锥”作为C.hystrix的中文命名;红锥混交林研究对象主要为马尾松(Pinus massoniana)、杉木(Cunninghamia lanceolata)以及西南桦(Betula alnoides)等;珍贵树种资源正逐步引起市场的重视。从中心性可看出,红锥、马尾松、人工林、混交林、南亚热带等关键词中心性较大,对相邻节点的质量控制较高,体现出马尾松是红锥人工混交林研究的主要树种,南亚热带地区是红锥研究的主要地点。从突现词角度,最早出现的突现词为“马尾松”,说明马尾松受关注时间最早。突现度最高的为“桉树(Eucalyptus stands)”,且突现时间持续到2021年,说明桉树红锥混交林目前正受到极大关注。突现时间最长的是“种源”,说明种源也是红锥研究领域长期关注的热点,与之相关的关键词有“issr”和“遗传变异”。

表3 红锥领域高频关键词频次和中心性Tab. 3 High-frequency keywords frequency and centrality in C. hystrix

表4 红锥领域不同时期研究突现点Tab. 4 Top 10 keywords with the strongest citation bursts in C. hystrix

综上,红锥研究领域热点关键词主要有马尾松、杉木、西南桦、桉树、人工林、混交林、南亚热带、种源。20 世纪70年代,由于马尾松、杉木等针叶树纯林的长期大面积连栽,地力衰退、森林生产力降低、病虫害增多等一系列的问题开始日益突显。为了改变当时的困境,1977年11 月我国成立“南方混交林科研协作组”开展中国南方混交林研究,红锥、西南桦等南亚热带地区优良珍贵乡土阔叶树种受到了林业工作者的重视[16]。桉树因其具有速生、适应性强等优良特性,成为我国南方林区重要的外来速生造林树种,但大面积连片种植桉树纯林存在森林稳定性下降和威胁当地生物多样性等问题。为解决这一问题林业工作者将目光转向了速生珍贵树种红锥,开始营造桉树红锥混交林。研究结果表明,桉树与红锥混交在一定程度上能够提高林地土壤养分的有效性和林下植物多样性,对桉树纯林稳定性提高和改良作用显著[17]。对红锥优良种源的遗传多样性进行准确地评价可以为其亲本选配、后代遗传变异程度及杂种优势水平的预测提供预见性的指导,是红锥育种的关键,采用issr标记对优质红锥品种进行遗传多样性分析,从分子水平上探讨其遗传关系成为研究热点[18]。

2.3.2 研究趋势分析

利用Cite Space 对1985-2021年红锥研究文献关键词进行共现分析生成Timeline 图谱;该图谱可将关键词进行聚类,并将同一聚类关键词按照时间线进行排布,从而得出每个聚类里关键词的发展情况,预测未来研究趋势。图谱以时间为横坐标,节点大小表示热点关键词频数,节点间连线表示热点词在时间上的演进趋势,不同颜色代表时间的远近。聚类分析得到网络模块化的评价指标Q=0.837,网络同质性平均值S=0.9658,说明图谱网络聚类较好,同质性高,聚类结果合理。保留聚类值排行前5 的聚类,结果如图3 所示,可以看到5 个聚类涵盖了大部分热点关键词,红锥树种(#0)和南亚热带地区(#4)的研究基本跨越了整个研究时间线,对混交林(#1)、杉木混交林(#2)、阔叶树种(#3)的研究起步较晚;阔叶树种(#3)和南亚热带地区(#4)两个聚类与红锥(#0)连线较少,主要原因是与这两个聚类相关的文章多数是将南亚热带地区多个阔叶树种不同属性进行对比[19-21],红锥林仅是对比阔叶林中的一小部分。结合实际情况将主要聚类关键词归纳为红锥树种(#0)、红锥混交林(#1、#2)、南亚热带阔叶林(#3、#4)等3 个方面。

图3 红锥领域关键词聚类时间线图谱Fig. 3 Keywords clustering diagram timeline in C. hystrix

红锥树种方面只包含一个聚类(#0),聚类关键词包括育苗、形态特征、天然林、种源、生物多样性、遗传变异等内容。1985年后红锥相关论文陆续发表,此时对红锥树种的研究主要集中在人工育苗、形态特征、材性等方面。随后广西林业科学研究院、中国林业科学研究院热带林业研究中心陆续开展了红锥优质种源筛选工作。随着研究的不断推进,研究领域在现有基础上不断细化和拓宽。学者们愈加重视红锥优质种源的筛选,重点研究种源的遗传变异[22-23]。由于市场对红锥优质种苗的热切需求,种苗供应出现严重短缺,红锥截干促萌[24]、组培快繁[25]等新育苗技术受到关注。

红锥混交林方面包含(#1)和(#2)两个聚类,聚类关键词主要有混交效果、混交模式、大径材、林下套种、丰产种植、固碳等。早期营造红锥针阔林的主要目的是解决马尾松、杉木等针叶树纯林的长期大面积连栽造成的地力衰退等问题,经营目的树种仍为马尾松、杉木,学者们分别从生物量、生长速率、混交效益等方面对混交林进行评价。随着经营理念的改变,森林经营开始趋向多元化,红锥作为乡土珍贵阔叶树种,被广泛应用于针改阔林下套种以及乡土阔叶树混交经营当中,当前红锥混交林经营中更加注重混交树种配置[26]、大径材培育[27]等方向,以期提高林分质量,培育储备珍贵树种大径级资源。红锥混交林的碳储量及固碳能力也是当今主要研究热点之一,学者们分别对红锥马尾松[28]、杉木[29]、西南桦[16]等主要混交林类型碳储量进行研究,同时还对比分析了红锥与其他造林树种的固碳释氧能力[30-31]。

南亚热带阔叶林方面包含(#3)和(#4)两个聚类,主要涉及阔叶树种、光合作用、生态恢复、土壤理化性质、养分循环等内容。早在1985年杨远攸等[32-33]就对广东省南亚热带低山丘陵的主要常绿阔叶林类型和红锥类森林类型进行了研究,得出红锥林是南亚热带地区主要阔叶树种之一,且占据一定优势。随后学者们陆续开展南亚热带阔叶混交林的研究,分别从光合作用、凋落物、生物量、碳储量、土壤理化性质、群落结构等方面对南亚热带地区红锥、西南桦等乡土珍贵阔叶林进行对比分析。近年来,学者们更加着力于南亚热带阔叶林的生态服务功能、土壤微生物及微量元素的研究,如人工林水土保持效应[34],降雨再分配及冠层淋溶效应[35],土壤微生物碳源利用及功能多样性[36],土壤微生物群落结构特征[37],土壤磷组分及磷吸附特性比较[38],碳氮磷化学计量特征[39]等。

3 结论与讨论

3.1 结论

以CNKI 数据库中1985-2021年的532 篇期刊论文作为数据源,对红锥研究相关文献信息进行计量统计和可视化分析。展示出了红锥研究领域的研究活力、发文作者和机构分布、热点和趋势。由此得出以下结论:

1)从研究活力上来看,年度发文情况可大体归纳成缓慢起步、平稳增长、稳定发展3 个阶段,共现关键词数量走势与年度发文量保持高度一致,红锥已受到学者们的广泛关注,研究内容开始多样化,该领域研究充满活力。

2)从发文作者和机构分布来看,发文作者大多来自于中国林业科学研究院热带林业实验中心、广西林业科学研究院、广西大学这3 家机构,机构内部之间合作关系极为密切,不同机构之间也存在密切合作,其中中国林业科学研究院热带林业实验中心和广西大学间合作较多。

3)从热点和趋势来看,红锥研究领域热点关键词主要有马尾松、杉木、西南桦、桉树、人工林、混交林、南亚热带、种源。研究趋势主要集中在优质种源筛选、遗传变异、新育苗技术、混交树种配置、大径材培育、碳储量、固碳能力、生态服务功能、土壤微生物及微量元素等方向。

3.2 讨论

综合前文分析结果,在以下方面仍有值得探索和研究的方向:

1)植物组织培养具有繁殖效率高、苗木生产质量稳定、受外界环境影响小等优点,是其快速推广的重要途径。目前红锥组培技术尚不成熟,应加快红锥组培高效扩繁技术研究,早日将组培技术应用于生产实践中。

2)红锥不仅是优良的大径材珍贵树种,因其种子富含淀粉属优质的干果,林下还可生长一种野生菌根型食用菌红锥菌(Russula sp.),有少量县市已开展果用红锥及林下红锥菌的应用推广,但在这方面的研究较少。