审判程序违法处理中的因果关系考量

2022-07-27占善刚

占善刚 徐 莹

目 次

一、问题的提出

二、废除因果关系标准的原因及其错误认知

三、因果关系标准缺失导致的实践问题

四、重建因果关系标准的必要性

五、因果关系标准的重建路径

六、结语

一、问题的提出

关于如何设置第二审法院处理第一审审判程序违法的标准这一问题,随着我国民事诉讼法的立法变化该标准由1982年《民事诉讼法(试行)》规定的因果关系判断标准、发回重审与自行裁判的双重处理方式,逐渐演变为2012年《民事诉讼法》〔1〕由于2022年《民事诉讼法》第177条规定与2012年《民事诉讼法》第170条内容一致,且2012年《民事诉讼法》对170条进行了修改,故而本文仍以2012年修法为对象进行分析。规定的只有满足严重违反法定程序的条件才能发回重审的处理方式,直至2015年最高人民法院发布的《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(以下简称《民诉法解释》)进一步限缩了严重违反法定程序标准的范围(见表1)。可见,我国民事诉讼立法活动比较关注第二审法院对第一审审判程序的处理问题,如何设置该标准不仅涉及两审终审制度下第二审法院的角色定位问题,而且关涉续审制度下第二审法院与第一审法院的关系问题,值得深究。

表1 程序违法事由处理方式之立法流变

根据现行《民事诉讼法》第177条第1款第4项“原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的,裁定撤销原判决,发回原审人民法院重审”的规定,我国审判程序违法处理的法定标准乃“严重违反法定程序”。2012年《民事诉讼法》首次将“严重违反法定程序”标准写入立法,代替了旧法中“可能影响案件正确判决”的因果关系标准。1982年《民事诉讼法(试行)》及1991年《民事诉讼法》规定“可能影响案件正确判决的程序违法”是当时审判程序违法处理的法定标准,2012年修法者认为“原《民事诉讼法》未对发回重审的程序标准作具体列举,只是将标准限定为‘原判决违反法定程序,可能影响案件正确判决’,条件模糊,缺乏可操作性,造成实践中的两种倾向:一是只要原判决有程序上的瑕疵,不论是否严重,均作为二审发回重审的理由,造成发回重审的滥用;二是重实体轻程序,过分强调‘可能影响案件正确判决’的主观标准,当原审裁判出现重大程序瑕疵时不敢发回重审”,〔2〕江必新主编:《新民事诉讼法理解适用与实务指南》,法律出版社2012年版,第643-644页。“这样修改是为了保证法院适用法律的确定性,抑制恣意发回重审的现象”。〔3〕全国人大常委会法制工作委员会民法室编:《中华人民共和国〈民事诉讼法〉条文说明、立法理由及相关规定》,北京大学出版社2012年版,第281页。自2012年《民事诉讼法》修法以来,“严重违反法定程序”成为我国民事审判程序违法处理的法定标准。1982年《民事诉讼法(试行)》的规定实际上采用了因果关系的判断标准,也就是说只有可能导致判决结果错误的程序违法方能成立第二审法院撤销原判决的理由,“可能”一词是对因果关系判断标准证明程度的界定,而非司法实务所谓条件模糊、缺乏可操作性。

“严重违反法定程序”标准最早可追溯至1992年最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》(以下简称《民诉法意见》)第181条的规定,该条对1991年《民事诉讼法》第153条第1款第4项“可能影响案件正确判决的程序违法”以“列举+兜底”的方式进行了解释,列举了三种程序违法事由并在兜底条款中首次提出“严重违反法定程序”的概念。考虑到最高人民法院司法解释的适用范围及程度,可以认为自1992年《民诉法意见》出台以来,“严重违反法定程序”标准成为民事司法实践的操作标准。但何谓严重违反法定程序,当时的最高人民法院并没有进行明确的界定。既可以从该意见是对1991年《民事诉讼法》第153条的解释的角度出发,认为严重违反法定程度是对“可能影响案件正确判决的程序违法”的解释,即严重违反法定程序是因果关系标准的另类表达;也可以对该意见进行体系解释,从例示规范的立法方法的角度出发,认为严重违反法定程序是和违反回避规定、违反开庭审理规定、违法缺席判决的程序违法行为具备同等严重性的程序违法情形。对此,由于2012年的修法意见并未认识到原先标准的合理性,甚至没有意识到原先标准乃因果关系判断标准,可以认为我国司法实务界没有将严重违反法定程序与因果关系挂钩,因此,严重违反法定程序可以理解为独立于因果关系标准的另一套标准。

值得注意的是,2015年《民诉法解释》对“严重违反法定程序”进行了更加严苛的解释。从立法技术上讲,2012年《民事诉讼法》第170条第1款第4项是例示规范,换言之,只要与“遗漏当事人或者违法缺席判决”处于同一严重层面的程序违法即可适用本条发回重审。然而,2015年《民诉法解释》基于严格限制发回重审,防止法院肆意扩大发回重审的范围而损害当事人权益的考虑,〔4〕参见李相波:《关于〈民事诉讼法〉司法解释第二审程序修改内容的理解与适用》,载《法律适用》2015年第4期,第24页。删除了1992年《民诉法意见》第181条第4项“其他严重违反法定程序”的兜底规定,〔5〕参见江必新:《新民事诉讼法司法解释修改要点及争议问题解读》,中国法制出版社2015年版,第53页;沈德咏:《最高人民法院民事诉讼法司法解理解与适用》,人民法院出版社2015年版,第865页。如此一来,我国第二审法院发回重审的程序违法事由实际上仅为2012年《民事诉讼法》第170条第1款第4项列举的两种情形以及2015年《民诉法解释》第325条规定的四种情形(以下简称“六种严重违反法定程序”的情形),包括:(1)原判遗漏当事人,(2)违法缺席判决,(3)审判组织的组成不合法,(4)应当回避的审判人员未回避,(5)无诉讼行为能力人未经法定代理人代为诉讼,(6)违法剥夺当事人辩论权。根据相关解释,第二审法院不得以其他严重违反法定程序的事由裁定撤销原判决,发回重审。〔6〕参见江必新:《新民诉法解释法义精要与实务指引》,法律出版社2015年版,第768页。我们认为,此规定是对《民事诉讼法》的错误解读,2012年《民事诉讼法》出于限制第二审法院发回重审范围的目的,已将其限缩在严重违反法定程序的范围内。在此背景下,2015年《民诉法解释》的规定删除原有兜底条款,对“严重违反法定程序”标准的范畴作进一步限定,实际上将法律规定的例示规范改为限定规范。上述“六种严重违反法定程序”的情形(违法剥夺当事人辩论权利除外〔7〕剥夺当事人辩论的权利可以认为是二审发回重审的另一个条件“剥夺当事人审级利益”的表现,但是程序违法与剥夺当事人审级利益应当是二审发回重审的并列条件,而非选择性条件,且“剥夺当事人辩论的权利”的表述亦存在一定问题。参见占善刚、薛娟娟:《“违法剥夺当事人辩论权”不应作为再审事由》,载《时代法学》2019年第1期,第16-22页。)是外国立法体系中的“绝对上告理由”,而绝对上告理由的严重程度高于上告理由,且无需证明因果关系的成立,其违法程度当然高于第二审法院发回重审的审判程序违法理由。可见我国司法实践所采用的“严重违反法定程序”不仅不等同于因果关系标准,其适用范围更是非常狭窄。然而我国审级制度采取两审终审制,并没有与国外上告制度相对应的第三审程序,若第二审法院发回重审的理由设置与国外的绝对上告理由一样严格,既不符合诉讼制度的基本理论,也不能满足司法实践对不同程序违法行为进行相应处理的需求。

在民事诉讼中,第二审法院应当遵循续审制的基本要求,以第一审言词辩论终结时的诉讼资料为基础,结合其在第二审审理中获取的诉讼资料,对上诉人的上诉请求作出相应的判断。〔8〕参见张卫平:《民事诉讼法》(第4版),法律出版社2016年版,第352-353页。上诉无理由者驳回其上诉请求(维持原裁判),上诉有理由者支持其上诉请求(撤销原裁判),此乃各国民事诉讼确立的第二审裁判的基本框架。面对繁多且复杂的民事诉讼案件,法院应保持判断标准的一致性以维护其司法权威,特别是在涉及审判程序的问题上,法院尤应保持处理方式的适当性及连贯性而适用相对统一的判断基准。2012年《民事诉讼法》出于减少发回重审的适用频率之立场规定撤销原判决发回重审仅仅适用于“严重违反法定程序”的情形,无法完全规制司法实践中存在的各类审判程序违法行为。我国民事诉讼立法一直以来对审判程序违法规制中的因果关系的重要性认知所产生的偏差,引发了诸多问题,亟待修正。

二、废除因果关系标准的原因及其错误认知

(一)立法者错将发回重审滥用的原因归诸于因果关系判断标准

2012年修法错误地将“发回重审滥用”的原因归结为“可能影响案件正确判决”的主观随意性较大,但“严重违反法定程序”标准自1992年《民诉法意见》业已建立,可见当时已经存在将第二审法院发回重审的程序违法事由归于严重违反法定程序之倾向,但依然未能有效遏制发回重审的泛滥现象,〔9〕参见张卫平主编:《最高人民法院民事诉讼法司法解释要点解读》,中国法制出版社2015年版,第294页。2012年修法者的逻辑不能自洽。我们认为,发回重审被滥用的根本原因在于:1991年《民事诉讼法》第153条第1款第4项剥夺了第二审法院以自行裁判的方式纠正第一审审判程序违法的选择,因此第二审法院只能够以程序违法为由发回重审。1982年《民事诉讼法(试行)》第151条第1款第3项规定:“违反法定程序可能影响案件正确判决的,裁定撤销原判,发回原审人民法院重审,也可以查清事实后改判。”1991年《民事诉讼法》第153条第1款第4项规定:“原判决违反法定程序,可能影响案件正确判决的,裁定撤销原判决,发回原审人民法院重审。”可见,1991年《民事诉讼法》改变了1982年《民事诉讼法(试行)》的既可发回重审也可查清事实后改判的规定,将程序违法情形单列为一项,使得第二审法院对第一审程序中的程序违法只能通过发回重审的方式纠正。1991年《民事诉讼法》的立法转变违反了发回重审的基本原理,对后来的民事诉讼立法产生了深远影响。

发回重审应遵循两个基本要求:其一,发回重审构成第二审法院自行裁判的例外;其二,发回重审必须以案件有必要在第一审程序中由当事人进行进一步的言词辩论为前提。〔10〕参见占善刚:《民事诉讼发回重审的理由比较研究》,载《比较法研究》2015年第6期,第145页。在民事诉讼中,第二审程序是事实审程序,是第一审程序的续行,基于续审制,为保障当事人能够就其诉讼资料接受两个事实审法院的判断之要求,第二审法院认为上诉有理由而撤销第一审判决时原则上应自行裁判。〔11〕参见菊井維大=松村俊夫『法律学体系 コンメンタール民事訴訟法Ⅱ』(日本評論社,1971年)501-502頁;新堂幸司『新民事訴訟法(第6版)』(弘文堂,2019年)926-927頁。也即第二审有义务消除第一审程序中存在的审判程序违法行为,并在排除审判违法行为的基础上自行裁判,〔12〕参见斎藤秀夫編『注解民事訴訟法(6)上訴』(第一法規,1982年)202頁;河野正憲『民事訴訟法』(有斐閣,2009年)818頁;小林秀之『法学講義 民事訴訟法』(弘文堂,2018年)364-365頁。仅当存在维护当事人审级利益的必要时才能发回重审。1991年《民事诉讼法》在审判程序违法处理问题上事实上否定了第二审程序通过自行裁判对第一审审判程序违法行为进行处理。将本应成为例外选择的发回重审作为常规手段加以适用,不合理地减轻了第二审程序自行消除第一审审判程序瑕疵的义务。

1991年《民事诉讼法》的改变是后来司法实践中第二审法院以程序违法为由发回重审现象泛滥的根源,这也导致实务部门一直认为审判程序违法只能通过发回重审加以处理,忽略了第二审法院自行纠正程序违法,自行裁判的必要性。此外,1991年《民事诉讼法》的规定也未体现发回重审制度的宗旨。“可能影响案件正确判决的程序违法”只是第二审法院撤销原判决的事由,而非发回重审的事由。第二审法院因程序违法撤销原判决后,应进一步对案件是否有发回重审的必要进行判断。

(二)现行法立法者未能正确理解因果关系标准的内涵

1982年《民事诉讼法(试行)》第151条第1款第3项规定:“违反法定程序可能影响案件正确判决的,裁定撤销原判,发回原审人民法院重审,也可以查清事实后改判。”可以看出,1982年《民事诉讼法(试行)》将可能影响案件正确判决的审判程序违法与认定事实不清、证据不足并列规定为第二审法院撤销原判决的理由,或发回重审或自行裁判。1982年的立法文本与传统大陆法系立法非常相似,例如,日本《民事诉讼法》第312条上告理由规定的“对判决有影响的显著的法律违反”(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反),其表述与1982年《民事诉讼法(试行)》“可能影响案件正确判决”极其相似,可以认为我国1982年《民事诉讼法(试行)》第151条的立法应当直接或间接受到日本立法的影响,而日本民事学者在翻译德国文献时习惯以“判決に影響を及ぼす”表达因果关系(Kausalität/Ursächlichkeit),据此可以认为1982年《民事诉讼法(试行)》第152条所谓“可能影响案件正确判决的程序违法”本指程序违法行为与原判决错误存在因果关系,并非如2012年修法理由所述“可能影响案件正确判决的程序违法条件模糊,缺乏可操作性”。

虽然传统大陆法系国家和地区的民事诉讼法中关于第二审程序的设置并没有以明确的立法用语直接规定程序违法与原判决结论存在因果关系,但其学说判例均认为,只有与判决结论有因果关系的审判程序违法方构成第二审法院撤销原判决自行裁判之程序瑕疵。〔13〕Vgl. Schilcken, Zivilprozessrecht, 7.Aufl., 2014, S.438.松本博之『民事控訴審ハンドブック』(日本加除出版株式会社,2018年)540頁;斎藤秀夫編『注解民事訴訟法(6)上訴』(第一法規,1982年)170頁;兼子一ほか『条解民事訴訟法条』(弘文堂,2011年)1577、1589頁;姜世明:《民事诉讼法(下)》,新学林出版2015年版,第436-438页;李淑明:《民事诉讼法 特殊与救济程序》,元照出版社2017年版,第292-293页。此外,德日民事诉讼立法均在上告审中明确规定了审判程序违法处理中的因果关系,德国《民事诉讼法》第545条与日本《民事诉讼法》第312条第3款均规定了法律违反成立上告理由,根据其解释,法律违反是指对实体法或程序法的违反,均需因该法律违反导致原判决的结论无法维持时方成立上告理由。〔14〕Vgl. Stein/Jonas, Kommentar zur Zivilprozessordnung,23.Aufl.,2018,§545,Rn.24.高田裕成ほか『注釈民事訴訟法第5巻』(有斐閣,2015年)281-282頁;加藤新太郎=松下淳一編『新基本法コンメンタール民事訴訟法2』(日本評論社,2017年)296頁;松本博之『民事上告審ハンドブック』(日本加除出版株式会社,2019年)227頁。在德国,成立控诉理由的法律违反与成立上告理由的法律违反的内涵存在一致性,〔15〕德国《民事诉讼法》在第513条规定的成立控诉理由的法律违反时,直接以注意规范提示在理解513条的法律违反时应与546条上告理由中的法律违反的内涵保持一致。无论是实体错误还是程序违法均统一适用因果关系判断标准。1982年《民事诉讼法(试行)》明确规定程序违法与原判决结论的因果判断标准,也兼顾了我国国情。1982年《民事诉讼法(试行)》颁行时,适值改革开放初期,司法实践法官水平参差不齐,明确因果关系的判断标准有利于司法实务操作。此外,1982年《民事诉讼法(试行)》第151条第1款第3项中“可能影响案件判决”的文义表达更是蕴含了对因果关系采“盖然性说”还是“可能性说”的判断。

然而自1992年《民诉法意见》出台以来,在第二审法院如何处理第一审审判程序违法问题上,立法及司法实践存在根深蒂固的错误认知,认为“可能影响案件正确判决”仅是法官自由裁量的范围,未能正确理解“审判程序违法”与“原判决结论的错误”之间存在因果关系的内涵,此种错误认知不断发展,最终在2012年《民事诉讼法》修法时进入立法,并在2015年《民诉法解释》第325条到达顶峰。

我国民事审判程序违法处理工作中存在将第二审法院撤销原判决后原则上自行裁判,特殊情形下发回重审的问题简化为第二审法院发回重审的程序违法事由的设置,致使我国法院适用发回重审制度的混乱,加之司法实务界长期未能正确理解因果关系标准,导致2012年修法认为需通过更改发回重审的程序违法事由的设置以遏制发回重审制度的滥用,错误的修法原因虽不必然导致错误的立法,然而根据近年来司法实务的数据可知我国法院在审判程序违法处理问题中适用标准不统一的现象尤为突出,因此我国2012年《民事诉讼法》第170条第1款第4项的修法所确立的“严重违反法定程序”标准存在相当大的问题,并不符合我国司法改革框架下建立运行良性循环的诉讼制度、发挥各审级应有功能之要求,亟待修正。

三、因果关系标准缺失导致的实践问题

2012年修法本意是将本不由发回重审处理的程序瑕疵剔除,遏制发回重审泛滥的现象,建立良好的第二审法院发回重审机制。然而良好的运行机制必须以科学的判断标准为前提,遗憾的是,2012年修法重新确立的“严重违反法定程序”标准表面上看似对发回重审泛滥的现象起到一定的遏制作用,但由于牺牲了第二审程序对第一审审判程序违法行为的处理机能,司法实践出现了诸多问题。

(一)第二审法院自行纠正功能失灵

从可能涉及第二审法院对第一审审判程序违法的处理方式及其所占比例分析(见表2),自2012年《民事诉讼法》第170条修法以来,在可能涉及审判程序违法的案件中,第二审法院自行裁判的比例为10%~16%,〔16〕由于此种搜索可能会导致当事人提及审判程序违法,而法院因其他原因发回重审的情形也记入在内,故而比例应当低于10%~16%。而发回重审的比例为5%~8%。当然,第二审法院自行裁判的比例并不存在一个标准值,但是通过发回重审以及自行裁判这两种裁判方式的所占比可以看出,基本上发回重审的案件数量与自行裁判案件数量的比例接近1∶2,显然不符合发回重审为例外的第二审裁判制度的要求。

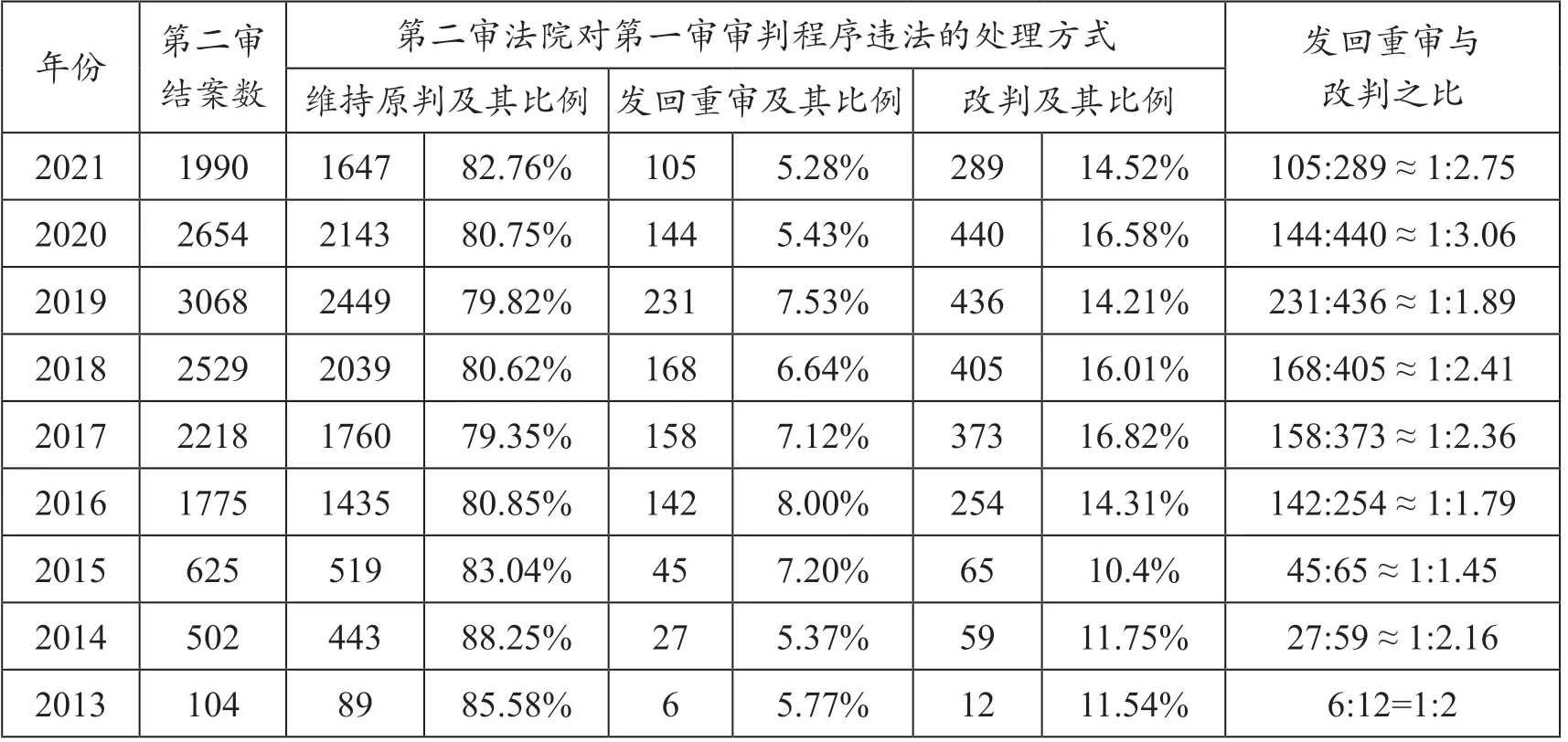

表2 2013年—2021年第二审法院对第一审审判程序违法的处理方式〔20〕本文数据来源于中国文书裁判网和聚法案例,以2020年数据为例说明数据收集方式。截至2022年6月30日,在裁判文书网中以“案件类型:民事案件;案由:民事案由;法院层级:全部;裁判日期:2020.1.1到2020.12.31;全文:审判程序违法;审判程序:民事二审”检索出2654个案件。在此结果中进行二次检索,分别以“判决结果:维持”“判决结果:发回”“判决结果:撤销”为条件分别检索出2143、144、584个结果,因此维持原判的数据为2143个,发回重审的数据为144个,改判的数据为584-144=440个。

从当事人的角度对2019—2021年数据〔17〕本文数据来源于中国文书裁判网和聚法案例,以2020年数据为例说明数据收集方式。截至2022年6月30日,在聚法案例中以“全文:审判程序违法;裁判日期:2019.1.1~2021.12.31;案由:民事;审理程序:二审”检索出7845个案件(2019—2021年数据),下文中根据关键词在聚法案例中进行二次精确搜索的数据均以2019—2021年数据为检索基础;并对2019—2021年数据抽样调取700个案件(抽样数据)。进行分析时发现,当事人以审判程序违法为由提起上诉时存在两种倾向,一是上诉人并未提出具体的审判程序违法行为或其提出的审判程序违法并非程序违法,〔18〕抽样数据中,未提出具体程序违法的案件数量为46个;提出理由并非程序违法的案件数量为70个。二是上诉人倾向于将本不该成立发回重审的程序违法行为作为严重违反法定程序的情形提起上诉,希望第二审法院可以发回重审。〔19〕截至2022年6月30日,在2019—2021年数据样本中以“发回重审”检索出720个结果,去除法院发回重审的133个案件,仍然有587个案件;以“发回重审;改判”检索出637个结果。为何我国当事人倾向于以“严重违反法定程序”为由请求第二审法院发回重审,却鲜有单独请求第二审法院对程序违法进行纠正或重做的案件呢?抛开其他非法律性原因,我们认为这与2012年《民事诉讼法》第170条有关第二审法院裁判的理由与方式的规定密切相关。

2012年《民事诉讼法》第170条规定了第二审法院自行裁判的适用情形,即“原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误”,按照文义解释,适用法律错误应当包括适用实体错误和适用程序错误,审判程序违法应当符合“适用法律错误”这一情形。但是,由于同条第4项已经对严重违反法定程序规定了发回重审的处理手段,故而有意见认为此种规定会导致法院不必为非严重的程序违法承担任何诉讼上的法律后果,〔21〕参见赵钢、占善刚:《我国民事诉讼法对法院审判行为约束软化的若干表现及其矫正》,载《武汉大学学报(哲学社会科学版)》1998年第2期,第45页;孙山、易利娟:《重审中“发”与“回”的审级表达及其诉讼解构——从民事裁判的质量标准上诠释司法行为的妥当性》,载《天津法学》2012年第2期,第36页。其中赵钢教授及笔者当时的观点是以“可能影响案件正确裁判”为前提的,但是该观点依然认为是不达到某种严重程度(如1992年《意见》第181条规定的情形)就无需承担诉讼法上的责任。孙山法官与易利娟律师亦认为原判决程序错误但裁判结果正确时,该案件并不会被发回重审,原审法院的程序错误也不予追究。由此也可以看出学者及法官在看待程序违法以及适用法律错误时习惯将二者分离,故而多数意见亦默认“适用法律错误”并不包括程序法适用错误。实践中以适用法律错误为由依法改判、撤销或者变更原判决的第二审裁判中,实体法律适用错误占绝大多数比例,而程序法适用错误的案例则相形见绌。〔22〕截至2022年6月30日,在裁判文书网中以“案件类型:民事案件;案由:民事案由;理由:适用程序法;审判程序:民事二审;裁判日期:2013.1.1到2021.12.31”检索出43个结果,在此结果中再以“判决结果:撤销”检索出14个结果,其中仅(2019)晋05民终51号案件中第二审法院根据适用程序法错误为由撤销原判决,自行判决。与此相对的是,2013—2021年可能涉及程序违法的案件数量为15465,可见我国民事诉讼实践中“适用法律错误”事实上演变为适用实体法错误。现行法的规定使得实践中程序违法仅能通过发回重审加以处理,如此一来,当事人及其诉讼代理人只能将本可以通过第二审程序自行纠正的程序违法作为严重违反法定程序的情形请求第二审法院发回重审。故而大多数二审法院只需审查此种行为是否构成严重违反法定程序的情形,缺少了是否需要自行纠正的判断阶段;加之上诉人提出的审判程序违法中多数情形并非必须发回重审的程序违法,对于那些非严重违反法定程序的情形,第二审法院对其仅以“虽程序存在瑕疵,但并不属于《民事诉讼法》规定的严重违反法定程序的情形”〔23〕截至2022年6月30日,在2019—2021年数据中以“本院认为:不属于《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百二十五条”和“本院认为:不属于《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第四项”共检索出414个结果。为由而驳回其上诉请求,并不对相关程序违法行为进行纠正,第二审法院对第一审审判程序的纠正功能被大大削弱。〔24〕实践中也有少数第二审法院在判决时会运用因果关系的判断标准,但此种情形极其少有,且其都是作为第二审法院驳回上诉人上诉请求的理由而存在。

(二)第二审法院辨识程序违法能力弱化

我国立法者认为应当通过限制发回重审的理由,特别是对审判程序违法事由的限制,抑制法院恣意发回重审的现象。此种考虑属于方向选择错误,不当限定了因审判程序违法发回重审的事由,进一步削减了司法实践对审判程序违法处理方式的正确认知,法院以“上诉人提出的程序违法事由并非法定的程序违法事由”驳回上诉请求的情形频繁发生,相当比例的审判程序违法事由事实上并未得到第二审法院的审查判断。〔25〕截至2022年6月30日,2019—2021年数据中共有735份判决没有对上诉人提出的程序违法事由进行回复。即便是第二审法院进行处理的情形,也呈现出判断标准不统一,适用方式不一致的特征。对抽样数据进行分析发现,审判程序违法的表现形态多元,处理方式存在较大差别,以下根据审判程序违法的表现形式对其进行分类,分析现阶段法院对不同形态的审判程序违法行为的辨识能力。

1.有关审判组织的程序违法行为

当事人提出的有关审判组织的程序违法行为的裁判文书共77份,第二审法院对该类程序违法的处理方式有:作出发回重审的判决24份,作出驳回诉讼请求的判决33份,没有作出答复的判决20份。以审判不一为例,绝大多数法院并没有支持上诉人的上诉理由,如(2019)豫15民终3537号、(2019)豫01民终21895号案件中,第二审法院以“上诉人提出开庭的法官与判决书署名法官并非同一人,但未提供相应证据加以证明”为由不予采信。然而此类程序违法行为属于法院依职权应当调查的事项,不应要求当事人对其进行证明,而应以法庭笔录证明之。

2.举证

当事人提出的有关举证的程序违法的裁判文书共168份,第二审法院对该类程序违法的处理方式有:作出发回重审的判决4份,第二审法院重新进行程序而排除违法程序的判决10份,作出驳回诉讼请求的判决110份,没有作出答复的判决44份。〔26〕有关当事人的诉讼行为有举证、反诉、变更诉讼请求,由于反诉、变更诉讼请求的行为的案件数量较少,作为分析对象数据较少且无法体现本部分主题,故而本部分以举证为例进行分析。在有关证据的程序违法方面,法院的处理方式尤显混乱,主要表现在:首先,第二审程序中出现的新证据与第一审程序中逾期提出的证据,虽同属于逾期提出的攻击防御方法,第二审法院的处理方式却截然不同,对于前者第二审法院或重新展开证据调查程序或因此判决发回重审,对于后者第二审法院大多驳回该请求。其次,证据申请未被许可的案件中有被判决发回重审的情形,但并没有第二审法院重新调查自行排除的情形;证据申请未得到回复的案件中有第二审法院以自行排除的方式加以纠正的情形,却没有第二审法院发回重审的情形。在第二审法院认为应对上诉人提出的证据进行调查的前提下,未得到回复的违法程度应当高于(至少等于)未被许可的违法程度,那么未得到回复的处理方式的严肃程度应当高于或等于未被同意的违法程度。〔27〕在德国,严重违反举证义务也可以引起发回重审,例如忽略了合法的证据申请。参见[德]罗森贝克、施瓦布:《德国民事诉讼法(下)》,李大雪译,中国法制出版社2007年版,第1076页。虽然是否需要重做程序、发回重审与证据和案件事实的关联度有关,但是基于证据申请未得到回复案件中被发回重审的情形为零,可以推测认为我国司法实务对于这两种程序违法的认定及处理方式较为混乱,并不存在相对统一的判断标准。最后,证据未经质证即被采纳、鉴定程序违法的情形中,既存在发回重审的案件,也存在重新进行程序以排除该违法程序的案件。

3.送达、期间

当事人提出的有关送达、期间的程序违法的裁判文书共51份,第二审法院对该类程序违法的处理方式有:作出发回重审的判决3份,作出驳回诉讼请求的判决36份,没有作出答复的判决12份。〔28〕有关法院的诉讼行为表现为送达与期间、中止审理、合并审理、管辖权异议、超请求等,因为送达问题比较典型,其他问题并不涉及法院辨识能力强弱问题,故而此处选择送达、期制度间进行说明。发回重审的理由主要是送达程序违法导致违法缺席判决,包括开庭传票的违法送达、举证通知书的违法送达以及合议庭组成人员变更未通知。有关期间与送达程序,当事人若对法院违法的送达行为阻碍其参与诉讼的权利尽到疏明义务,法院即应当核实第一审法院的送达行为是否合法。如(2019)冀10民终3316号案件中开庭通知未送达、(2019)黑02民终258号案件中送达给公司职员、(2019)冀07民终3213号案件中开庭前一日通知开庭时间的行为若属实,且因该审判程序违法行为导致上诉人未能参与庭审,属于程序违法行为,第二审法院应当对此作出判断,而这三个案件中法院均未对此作出裁判。有关公告送达的案件中,如(2019)鲁02民终6275号案件,上诉人认为法院先进行公告送达后进行邮寄送达的行为违法,法院亦应核实一审卷宗确认公告送达以及邮寄送达的时间,然而在判决书中却没有这样的描述,无法断定一审法院公告送达是否违法。

综上,2012年修法非但无法达到其修法的最初目的,还会弱化法官对审判程序违法的识别能力。司法实践中,对于非“六种严重违反法定程序”的情形尚未形成统一的处理方式及判断标准,辨识审判程序违法行为的能力较低。单一的“严重违反法定程序”标准在司法实践中逐渐演变为纯粹的“排除”标准,极大程度地削弱了法院裁量权的适用可能性,且“严重违反法定程序”之标准也无法满足司法实践的现实需求,因此重新构建审判程序处理中的标准至关重要。

四、重建因果关系标准的必要性

民事判决的正当性是民众接受司法裁判的基础,为保障因不正当判决而遭受不利益的当事人,诉讼制度赋予当事人上诉的权利。第二审程序作为第一审程序的延续,其主要任务除对案件进行继续审判之外,还包括发现并纠正第一审判决的错误,此种错误既包含对于第一审原告请求的判断错误,也包括诉讼程序适用错误。〔29〕参见伊藤眞『民事訴訟法 第4版補訂版』(有斐閣,2014年)696頁。第二审法院在认定第一审判决存在错误时原则上应撤销原判决自行裁判,只有在案件存在进一步辩论的必要时才能发回重审。〔30〕参见菊井維大=松村俊夫『法律学体系 コンメンタール民事訴訟法Ⅱ』(日本評論社,1971年)501-502頁;新堂幸司『新民事訴訟法(第6版)』(弘文堂,2019年)926-927頁。第一审判决错误构成第二审法院撤销原判决的内因,无论是实体判断错误还是审判程序适用错误都需满足与原判决结论成立因果关系的要求。

(一)第二审法院撤销原判决应满足因果关系要件

当事人上诉必须声明对原判决的不服,只有上诉人声明之不服有理由时第二审法院方能撤销原判决。〔31〕参见小山昇『民事訴訟法Ⅲ訂版』(青林書院新社,1979年)553、556頁。通常情况下,只有原判决主文存在错误,且此错误与当事人提起之不服存在因果关系时,法院才能据此撤销原判决。本文所谓审判程序违法处理中的因果关系,特指上诉人提起的上诉理由与判决结论之间存在的原因与结果之间的作用关系,具体而言是指上诉法院在判断上诉理由是否有理由时需运用的该上诉理由是否导致原判决主文错误的标准。由于事实认定错误以及实体法适用错误经常导致判决主文错误,因此第二审法院对此种情形进行判断时时常运用因果关系判断标准。然而审判程序法适用错误与此不同,程序法的适用场合及情形决定了程序法与判决之间并不具备特别强烈的内在联系,第二审法院对当事人提出的第一审审判程序违法行为进行处理时容易忽略审判程序违法与原判决结论之间是否存在因果关系的问题,故而大陆法系各国在立法或解释时均强调审判程序违法与原判决结论之间的因果关系。

传统大陆法系国家、地区的民事诉讼法均认可因果关系是第二审法院处理审判程序违法时的通用标准。德国《民事诉讼法》第513条第1款规定法律违反可以构成控诉理由,根据该条解释,法律违反的因果关系是判断第一审程序是否违法必须被考量的因素,只有原判决的错误是基于该法律违反作出,才会因该法律违反导致控诉有理由。〔32〕Prütting/Gehrlein, ZPO Kommentar, 8.Aufl., 2016, § 513, Rn.7; Wolfgang Krüger/Thomas/Rauscher, Münchener Kommentar zur ZPO, 4.Aufl., 2012, § 513, Rn.12.倘若存在法律违反但是原判决结论正确,出于诉讼经济的考虑并没有提供进一步法律保护的必要。〔33〕Stein/Jonas,Kommentar zur Zivilprozessordnung, 23. Aufl., 2018, § 561, Rn.2.控诉审法院对第一审审判程序违法行为进行责问时,只有当需要对原判决进行实质性变更时方可成立第520条第2款第2项规定的“法律违反的重要性”,〔34〕Fellner,Tatsachenfeststellung in der ersten Instanz -Bedeutung für das Berufungsverfahren und die Korrekturmöglichkeiten,MDR, 2003, S.721.但程序瑕疵并不影响原判决主文的正确性时则不具备“法律违反的重要性”。〔35〕Stein/Jonas,Kommentar zur Zivilprozessordnung, 23.Aufl., 2018, § 520, Rn.32.日本《民事诉讼法》第305条规定第一审判决存在不当时方可撤销,根据该条解释,所谓不当不仅包括实体判断的不当,亦包括作为判决内容基础的审判程序的不当,〔36〕参见高田裕成ほか『注釈民事訴訟法 第5巻』(有斐閣,2015年)214頁。只有因为该审判程序违法导致无法维持第一审判决内容时才能撤销原判决。〔37〕参见兼子一ほか『条解民事訴訟法条』(弘文堂,2011年)1587、1589頁。

德日等传统大陆法系国家在设置民事诉讼发回重审的程序违法事由时也考虑到因果关系判断标准。在德国及我国台湾地区,只有在第一审审判程序有重大瑕疵且事件有进一步辩论必要时,第二审法院方能发回重审,换言之,能够导致第二审法院撤销原判决发回重审的程序瑕疵需满足两个基本要件:该瑕疵为重大瑕疵且事件有进一步辩论的必要,如德国《民事诉讼法》第538条第2款第1项以及我国台湾地区“民事诉讼法”第451条第1款。根据相关解释,“重大程序瑕疵”是指能够导致原判决存在错误的程序瑕疵,更准确的说是指审判程序违法与判决内容存在因果关系。〔38〕Vgl. Stein/Jonas,Kommentar zur Zivilprozessordnung, 23.Aufl., 2018, § 538, Rn.12. 林东法:《民事诉讼法(下册)》,2008年自版发行,第49页;陈荣宗、林庆苗:《民事诉讼法(下)》(修订六版),台湾三民书局2015年版,第42-43页;陈计男:《民事诉讼法论(下)》,台湾三民书局2017年版,第297页。违反法律必须是被声明不服的判决是以之为基础的,也就是说,程序违法行为必须是裁判的原因,没有程序违法行为,判决就可能是另外的结果。〔39〕参见[德]罗森贝克、施瓦布:《德国民事诉讼法(下)》,李大雪译,中国法制出版社2007年版,第1103页。根据我国台湾地区相关判例,“第二审法院对于第一审诉讼程序有重要瑕疵之判决应否发回,得酌情定之,并非必须发回”,〔40〕我国台湾地区“最高法院”28年(1939年)上字第1740号判决,参见姜世明:《民事诉讼法(下)》,新学林出版2015年版,第436页。对其“民事诉讼法”第451条进行反面解释,如不存在维持审级制度之必要,第二审法院对于合法之上诉,应自为调查审判,不得因第一审诉讼程序有重大瑕疵即废弃其判决而将事件发回原法院。〔41〕我国台湾地区“最高法院”98年(2009年)台上字第84号判决,参见姜世明:《民事诉讼法(下)》,新学林出版2015年版,第436-437页。可见,若审判程序违法于原判决结论有影响,亦能接受第二审法院的判断,最终是否能够被改判由第二审法院根据案件而定。日本将第二审程序的判断分为两个阶段,第一阶段判断判决是否存在不正当性。根据日本相关判例及见解,并非所有的审判程序违法均能导致原判决被撤销,只有审判程序违法达到维持原判决存在不正当的程度(审判程序违法于判决结果有影响)时方能被撤销。〔42〕参见笠井正俊=越山和広編『新•コンメンタール民事訴訟法(第2版)』(日本評論社,2013年)1062頁;秋山幹男=伊藤眞編『コンメンタール民事訴訟法Ⅵ』(日本評論社,2014年)243頁。第二阶段判断是否需要发回重审,第二审法院若认为事件有进一步辩论的必要则可以发回重审。由于许多第一审审判程序的法律违反程度并未达到剥夺当事人审级利益的情形,因此第二审法院应在第二审审理当中重新进行该程序或在排除该程序违法行为的基础上自行判断,第二审法院认定原判决结论确有不当且与此审判程序违法相关,则应当以此审判程序违法为由撤销原判决自行裁判;若认定原判决结论正确,日本学说大多认为没有撤销原判决的必要,〔43〕参见賀集唱ほか『基本法コンメンタール民事訴訟法3』(日本評論社,2012年)55頁。而判例则认为需要在撤销原判的基础上判断是否需要发回重审。〔44〕参见大審院1937年10月4日判決,大審院民事判例集16卷1488頁;最高裁判所1954年4月27日判決,最高裁判所裁判集民事13号685頁。

上述立法例均认可撤销原判须以审判程序违法与原判决结论之间成立因果关系为前提,在我国则更需要坚持撤销原判以因果关系成立为前提的立场,原因在于以下三点。

第一,从我国《民事诉讼法》的历次修改可以看出,无论是实务界还是理论界长期以来均忽略因果关系判断标准的重要性,间接导致因果关系判断标准在我国审判程序违法处理中的缺失,使得第二审法院撤销原判决的判断标准较为模糊。

第二,基于续审制的基本构造,第二审法院的判决以第一审言词辩论终结时所形成的诉讼资料为基础,斟酌其在第二审程序中收集到的诉讼资料,并以第二审言词辩论终结时为基准时对上诉人的上诉请求作相应的判断,〔45〕参见占善刚:《民事诉讼发回重审的理由比较研究》,载《比较法研究》2015年第6期,第144页以下。第二审法院撤销原判决后原则上应当自行裁判,发回重审仅仅作为例外存在。〔46〕参见小島武司『要論 民事訴訟法』(中央大学出版社,1977年)338頁;吉村徳重ほか『講義 民事訴訟法』(青林書院新社,1982年)383頁;斎藤秀夫編『注解民事訴訟法(6)上訴』(第一法規,1982年)189頁;小林秀之『ポロブレム•メソッド新民事訴訟法(補訂版)』(判例タイムズ社,2005年)484頁;中野貞一郎等『民事訴訟法講義(第2版補訂版)』(有斐閣,2011年)610、613頁。上诉审法院需对第一审程序进行事实与法律两方面的审理,出于维护程序法定原则的立场,除职权调查事项外,还需对当事人提出的审判程序违法进行审查,在认定第一审审判程序于原判决结论有影响而撤销原判决时,自行斟酌是否需要发回重审,若该审判程序违法可通过第二审法院排除或补正的方式消除其违法性则无再发回重审之余地。〔47〕参见賀集唱編『基本法コンメンタール民事訴訟法3』(日本評論社,2012年)55頁;林家祺、刘俊麟:《民事诉讼法》,书泉出版社2014年版,第596页。基于此,我国在构建审判程序违法处理体系时需明确自行裁判是第二审法院撤销原判决后的原则性选择。

第三,在传统大陆法系国家及地区,法律规定可进行抗告的程序违法事由均可通过抗告及时处理,〔48〕参见安西明子等『民事訴訟法』(有斐閣,2012年)248頁。而在仅对三种裁定可进行上诉的我国并不存在此类完整的抗告制度。于我国当事人而言,无论是程序违法事由还是实体违法事由均需待第一审法院终局判决作出后以上诉的形式声明不服,故我国应以更加严谨、科学的态度制定第二审法院的裁判方式及裁判情形,显然现行法简单罗列的规定并不符合此种要求。

(二)因果关系标准是救济当事人之上诉目的的内在要求

根据民事诉讼通说,第二审程序的主要目的在于救济因第一审违法判决遭受不利益的当事人。〔49〕参见新堂幸司編『実務民事訴訟講座〔第3期〕第6巻』(日本評論社,2013年)24頁;伊藤眞「上訴制度の目的」伊藤眞=徳田和幸編『講座新民事訴訟法Ⅲ』(弘文堂,1998年)2、10頁。基于既判力理论,当事人只有在判决结果于己不利时方可能遭受不利益,于判决结论无影响之判决理由并不会对当事人造成任何实质上的不利益。故而,只有判决结果存在错误时方存在救济该当事人的可能。第一审程序认定事实错误、适用法律错误均可能导致原判决错误的发生,基于第二审程序事实审的性质,第二审法院负有更正第一审判决错误的责任。至于如何判断第一审法院的错误,需以该事实认定错误、适用法律错误与原判决结论错误之间存在因果关系为前提。〔50〕日本学者在论述法律违反与判决之间存在因果关系的根据时认为,由于因果关系之要求太过理所当然,所以体系书等文献均没有对此进行过多论述。参见大須贺虔「民事訴訟法三百九十四条の再検討」民事訴訟雑誌25号(1979年)104-105頁。上诉制度以纠正第一审判决错误为主要目的,因果关系判断标准符合上诉制度的逻辑构造,是救济当事人之上诉目的的内在要求。

因果关系不仅是第二审法院判断是否需要撤销原判决的重要标准,更是当事人集中攻击防御方法时的有效判断标准,并且有助于促进败诉当事人接受判决结果。于当事人而言,其在民事诉讼活动中以己方胜诉为最终目的进行诉讼行为,只有于判决结论有影响的程序违法行为值得当事人花费较多诉讼精力。仅对判决结论无影响的程序瑕疵,即便当事人对此提出异议,并不能导致原判决结论被撤销的结果。因果关系判断标准有助于当事人明确自身攻击防御方法的方向,避免其过度关注于判决结论并无影响之程序瑕疵而忽视其他重要的攻击防御方法,有助于当事人正当权利的实现。另一方面,只有充分实现当事人的合法诉讼权利,才能使败诉当事人接受于己不利之判决结果。具体而言,判决必然有利于一方当事人的同时不利于另一方当事人,民事诉讼法除保障当事人的权利实现外,还需尽可能地使败诉当事人接受判决结果。从程序保障的角度考虑,只有让败诉当事人合理使用诉讼制度赋予的各种救济途径,败诉当事人才可能接受于己不利之判决结果,〔51〕参见吉垣実「民事事件における上訴の目的」アメリカ法1号(2001年)144-145頁。若与判决结果有因果关系的审判程序违法行为未得到处理,败诉当事人有不服之理由,自然无法接受基于违法程序作出的判决。我国现阶段审判程序违法处理手段的不完整、判断标准的不合理,导致当事人对大部分程序违法行为只能以“严重违反法定程序”为由请求第二审法院发回重审,不仅有碍第二审法院处理审判程序违法行为的规范化进程,更有害于当事人正当权利的实现,降低当事人对判决的接受度,长久以来必然会危及司法的权威性,动摇国民对民事司法活动的信赖。

此外,有意见认为判决理由没有既判力是因果关系标准的根据。民事诉讼中,原则上仅判决主文中表示的对诉讼请求的判断具有既判力。〔52〕详细论述请参见占善刚:《民事诉讼撤销原判决之程序违法事由》,载《法学研究》2021年第1期,第92页。判决理由无既判力的通说表明,倘若第一审审判程序存在违法行为,但由于程序违法仅仅构成判决理由,即使在判决确定后原则上也不具备既判力,亦不会损害民众对司法的信赖,上诉审法院自然不必因于判决结论无影响的程序瑕疵而撤销原判决。

五、因果关系标准的重建路径

纵观我国在第二审法院处理第一审审判程序违法行为的适用标准之历史流变,其适用标准几经波折却走向误区,1982年《民事诉讼法(试行)》虽然确立了先进的因果关系标准,无奈司法实践长期存在理解的错误、适用的混乱等问题,导致2012年《民事诉讼法》废除原标准而建立了适用范围较为严苛的严重违反法定程序之标准。现行《民事诉讼法》曲解了其他国家及地区立法所谓“重大的程序瑕疵”的内涵,将其等同于我国法律语境中的“严重违反法定程序”,为防止第二审法院滥用发回重审将处理程序违法的标准从“因果关系”改为“严重违反法定程序”。这不仅弱化了实践对于程序违法的辨识能力,还进一步加剧了二审自行纠正原审裁判的功能的丧失。对其废除原因进行分析可知,修法者在制定相应标准时并未考虑上诉制度的基本理论,即在第二审程序采取续审制构造的背景下,第二审法院不应区别对待程序违法与实体错误;若上诉人的上诉有理由,第二审法院原则上应撤销原判自行裁判,有维护当事人审级利益的必要时应当发回重审。第二审法院撤销原判应采因果关系的判断标准。我国立法将来修正时,应回归到将审判程序违法与判决错误存在因果关系作为撤销原判决的前提要件之路径,将“可能性”作为此种因果关系的证明标准。

(一)明确审判程序违法处理中因果关系的证明性质

法律错误的样态分为原判决判断违反法律的情形(判断上的错误)和原审审判程序违反诉讼法规的情形(程序上的错误)。〔53〕参见小室直人『上訴制度の研究』(有斐閣,1961年)205頁。对于能否成立适用法律错误,通常要求该法律错误与原判决结论(即判决主文)之间具备因果关系。〔54〕参见小島武司『要論 民事訴訟法』(中央大学出版社,1977年)354頁。这一要求对于实体法违反来说不成问题,但对于程序法违反来说却存在相当大的实现难度。本文所探究第二审法院对第一审审判程序违法的因果关系判断标准与侵权法中因果关系有相似之处,均需从事实层面判断违法行为与损害(判决错误)之间是否能够建立法律上的因果关系,但在证明程度上存在显著差别。因果关系的判断在传统民法中属于自由心证的范畴,实体法中判断违法行为与损害之间存在因果关系相对而言较为容易,但是审判程序违法与原判决结论之间的因果关系的联系较难建立,故其应与其他证明责任应有所区分。根据德国《民事诉讼法》第520条的相关解释,控诉人必须对其提起的法律违反与原判决之间的关联性、相关性进行说明。〔55〕Vgl. Stein/Jonas, Kommentar zur Zivilprozessordnung, 23.Aufl., 2018, § 520, Rn.30.此种说明责任并不是单纯地声明审判程序违法与判决错误有因果关系,而是需要进行具体阐释以动摇法院的心证,以证人证言为例,如果当事人在第二审程序中提出对证人重新进行证据调查,当事人需要尽可能具体说明该当证人的证词在揭示判决存在错误中的作用,当事人仅声明对该证人的寻问将揭示判决的错误并未完全尽到其说明责任。〔56〕Vgl. Stein/Jonas, Kommentar zur Zivilprozessordnung, 23.Aufl., 2018, § 520, Rn.32.因此,审判程序违法与判决错误之间的因果关系证明并非传统证据法中的严格证明责任,而是当事人的一种说明责任,当事人至少需要提出具体的审判程序违法行为并声明其对原判决的不服,具体而言,此种因果关系证明要求当事人侧重证明原判决存在错误,说服法官原判决的错误可能与该项审判程序违法行为相关,只需要动摇第二审法院对于原判决正确性的判断即可。

(二)审判程序违法处理中因果关系的认定标准

因果关系的证明标准存在“可能性说”和“盖然性说”两种对立观点。“可能性说”认为,对于审判程序违法不应强调高度盖然性的要求,〔57〕参见笠井正俊=越山和広編『新•コンメンタール民事訴訟法(第2版)』(日本評論社,2013年)1077頁。因果关系判断的重点应当在如若没有审判程序违法法院将作出何种正当判决。而根据上告审的法律审性质,不能进行事实审理的上告审法院无法调查审判程序违法对原审判决造成何种影响,况且可能性与盖然性的区别在于心证上的细微差别,不过是“量”的问题,二者界限难以划分,强行区分不符合上告制度的机能及本质,尚有阻碍上告审审理之虞。因此不应过于重视法律条文“显著”之表述,只要无法排除审判程序违法与判决结论之间因果关系成立的可能性,就应当认可其上告理由成立。与此对立的盖然性说认为,当事人证明审判程序违法与原判决结论之间因果关系成立,仅达到没有该审判程序违法判决结论“可能”不同的程度并不够,而是需要达到若没有该审判程序违法判决结论“大概”不同的程度。〔58〕参见鈴木正裕=鈴木重勝『注釈民事訴訟法(8)』(有斐閣,1998年)253頁;新堂幸司編『講座 民事訴訟⑦ 上訴•再審』(弘文堂,1985年)257-259頁。盖然性说是日本民事诉讼立法的立场,其始于日本1926年《民事诉讼法》的规定,这是出于减少日本最高法院的负担的考虑,基于限制上告案件的目的而要求审判程序违法与原判决结论之间的因果关系具备盖然性。〔59〕参见斎藤秀夫『民事訴訟法概論(新版)』(有斐閣,1982年)573頁。

采取两审终审制的我国究应采取何种标准,我们认为审判程序违法处理中因果关系的证明标准宜采用可能性标准。首先,1982年《民事诉讼法(试行)》年采用了可能性标准说,条文表述为“可能影响案件正确判决”。虽然不能盲目沿用已废止之立法,但是该种立法被废止的理由有欠妥当,且该当条文较符合审判程序违法处理的原理,具体而言,可能性说更为贴合违法程序处理中因果关系的说明属性。盖然性说下当事人的证明责任较重,审判程序违法与判决结果之间是否存在正相关性在大多数情形中属于抽象问题,盖然说的采纳必然会导致适用情形的减少。然而,我国上诉审为第二审法院,第二审法院通常为各中级人民法院或高级人民法院,第二审法院数量较多,并不存在减少最高法院负担的考虑。其次,出于审判程序违法与原判决结论之间因果关系的证明难度的考虑,可能性说与盖然性说的界限较为模糊,属于法官自由心证的范围,若是立法采用盖然性说反而有导致法官将本应发回重审的案件自行裁判之虞,有害于当事人诉讼权利的保障。最后,作为日本母法的德国亦采纳可能性说,〔60〕Vgl. Wolfgang Krüger/Thomas/Rauscher, Münchener Kommentar zur ZPO, 4.Aufl., 2012, §513, Rn.12.在违反诉讼法时,因果关系很难确定,在正确的程序中是否会作出不同的判决,故而只需存在其他判决的可能性即可,尤其是通过不同的事实认定可能作出不同的裁判。〔61〕参见[德]罗森贝克、施瓦布:《德国民事诉讼法(下)》,李大雪译,中国法制出版社2007年版,第1103页。可见,盖然性说是日本立法的独特考虑。不过,尽管其法条表述采盖然性说,但相关判例通说仍采可能性说,这很可能是因为盖然性说的适用条件较为苛刻,并不能达到很好的法律效果,因此可能性说更符合当下的中国。

如前述,审判程序违法与原判决结论之间的因果关系较为抽象,当事人很难证明若无此种审判程序违法则原判决的结论(当事人的胜败)将会完全不同这一因果关系,即便当事人进行了此种证明,由于该种判断个体差异性大且模糊性强,具有极大难度。为维护民众对司法裁判的信任、保护当事人的权利、维持法的秩序,各国对于违反民事诉讼原则、诉讼基本制度的程序违法行为,拟制其与原判决结论之间存在因果关系,此类事由均属于违反诉讼程序之重大事由,原则上有此类事由者,即可以该事由之存在为上诉理由而该上诉为有理由,不问此事项之存在对原判决之结果有无因果关系,不允许被上诉人提出反证证明该项事由之存在与原判决结果无因果关系,也不允许就该因果关系为相反之推定。〔62〕参见陈荣宗、林庆苗:《民事诉讼法(下)》(修订六版),台湾三民书局2015年版,第64页。采取三审终审制的德国、日本,由上告审程序规制的审判程序违法的范围事实上广于我国第二审法院发回重审的审判程序违法事由。对于这些重要的审判程序违法,上告审法院无需顾虑因果关系是否存在即可据此进行上告审的审理,至于其他审判程序违法仅在满足因果关系的条件下进行规制。虽然我国立法中不存在绝对上告理由,但是我国现行《民事诉讼法》以及2015年《民诉法解释》第325条规定的“六种严重的程序违法行为”(违法剥夺当事人辩论权利除外)实际上成立传统大陆法系国家民事诉讼制度中的绝对上告理由,故而对于这些成立绝对上告理由的审判程序违法不仅应通过上诉程序进行规制,并应推定其与原判决结论之间存在因果关系,且此种推定不能以反证推翻。

六、结语

我国1982年《民事诉讼法(试行)》乃至1991年正式颁行的《民事诉讼法》均明文规定了审判程序违法处理中的因果关系标准,但未在司法实践中得以妥当适用,并对2012年《民事诉讼法》修改时以“严重违反法定程序”标准代替因果关系标准产生了重要影响。2015年《民诉法解释》出台以来,我国第二审法院对第一审法院程序违法需要进行纠正的情形被严格限制在“六种严重违反法定程序”的情形中,违背审判程序违法处理中的基本规律,进一步弱化第二审法院对第一审程序违法的处理功能。第二审程序以救济因第一审不当判决遭受不利益之当事人为主要目的,只有当程序违法对判决结论造成影响时当事人方有遭受不利益之可能,因此第二审法院不应忽略处理“六种严重违反法定程序”之外的与判决结论错误存在因果关系的程序违法行为,审判程序违法处理中的因果关系标准亟待重新建立。我们认为其构建路径可作如下考虑:其一,程序违法与判决结论错误之间存在因果关系之证明并非传统证据法中的严格证明,更类似于当事人对法院进行具体阐释以动摇法院心证的说明责任;其二,因果关系的证明标准宜考虑可能性说而非盖然性说;其三,将涉及民事诉讼根本制度的程序事由作特殊化处理,即凡存在相关事项者直接推定判决结论存在错误且因果关系成立。