山西吉县石窑店石窟调查简报*

2022-07-27李妮娜杨学勇

李妮娜 杨学勇

(山西师范大学 历史与旅游文化学院,山西 太原 031000)

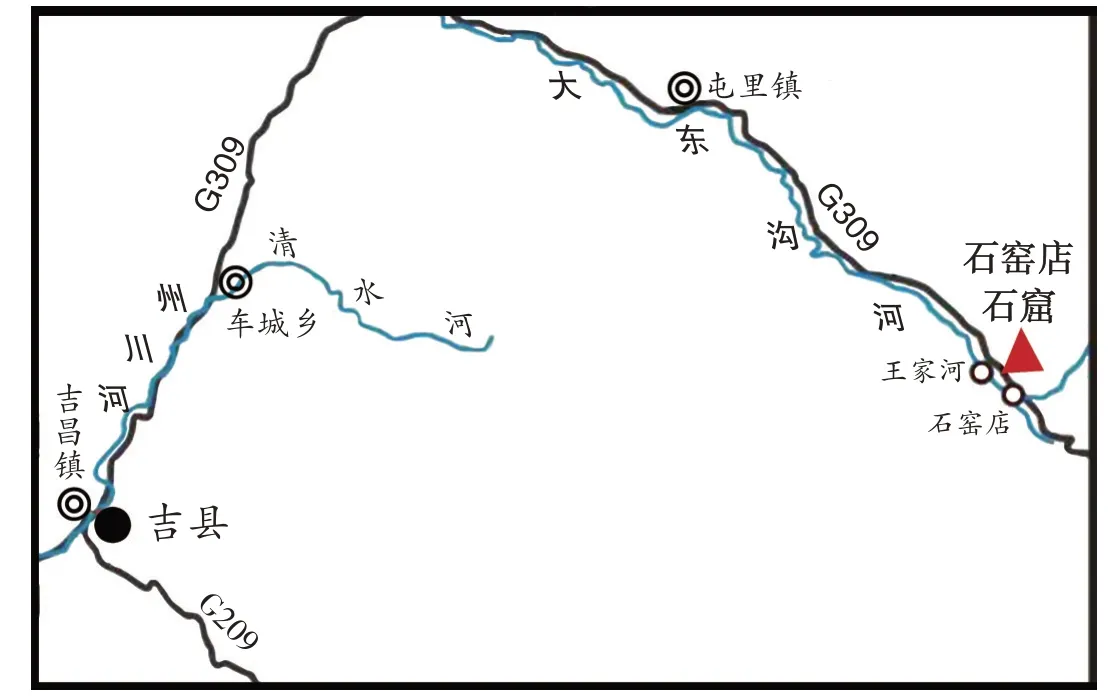

石窑店石窟位于山西省临汾市吉县屯里镇王家河村南309国道北侧的山崖上(图一)。《山西省文物地图集》和《临汾佛教史料集》收录有该石窟信息,但均仅对石窟位置和个别窟的形制、造像数量进行简单介绍,未说明石窟尺寸和造像题材、年代等细节信息,目前也未见学者专门对该石窟进行调查与考证。为补充临汾石窟调查研究内容,完善山西小型石窟的相关资料,笔者于2020年10月6日对石窑店石窟进行了全面的调查,现将调查情况简报如下。

图一 石窑店石窟位置示意图

一、石窟现状

石窑店石窟坐北朝南,由三窟组成(图二),风化较为严重,题记多已漫漶不清,但造像保留相对较好。为便于描述,笔者将其自东向西依次编号为1号窟、2号窟和3号窟,下面分别予以介绍。

图二 石窑店石窟外景

(一)1号窟

位于崖面最东侧,主体为中心塔柱窟,东侧上部另有一小窟与之相连。

1.中心塔柱窟

方形窟门,窟室平面呈长方形,东西长2.24米,进深1.67米,高1.45米,平顶,顶部的弧形纹路以中央为圆心呈同心圆状分布。窟内中心塔柱平面为方形,北、东、西窟壁均有造像。《临汾佛教史料集》中记载石窟内有“隋开皇二年”的题记,此次调查未见,可能已不存。

(1)中心塔柱

塔柱分上下两部分,下部边长0.85米,至0.5米高处收窄,上部边长为0.4米,通高1.45米。下部仅南面有造像,上部四面皆有造像。

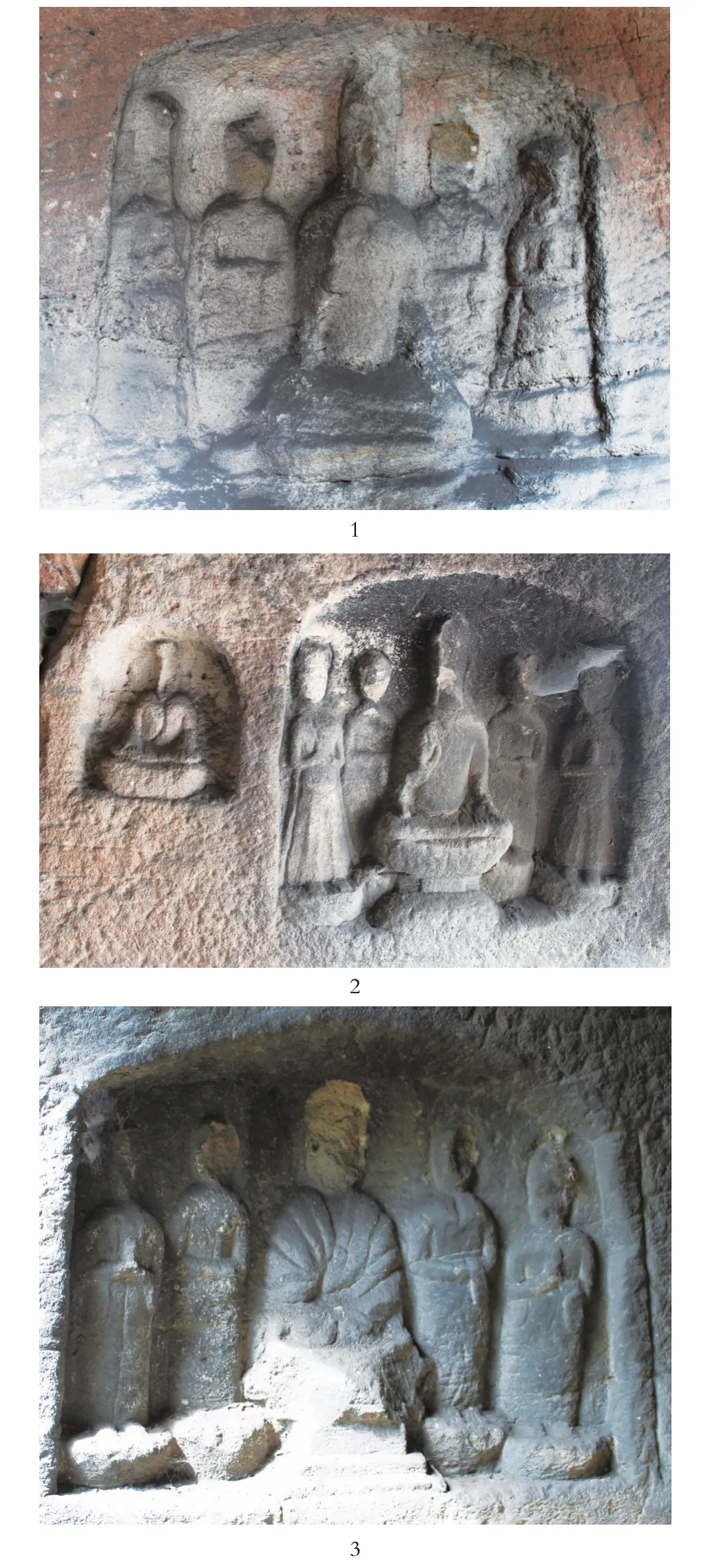

①下部造像 为一铺七尊造像,正中为坐佛,其他造像仅能辨别出身形轮廓,具体姿态不明(图三)。

图三 1号窟中心塔柱南面下部造像

②上部造像

南面雕一尖拱形龛,龛高35厘米,宽34厘米(图四,1)。龛楣上方有莲花装饰,龛内雕一佛二菩萨二弟子像,头部均残毁。主尊身着右衽交领广袖佛衣,右手抬起,左手放于膝上,手势不明,结跏趺坐于方形须弥座上。两侧弟子像由于风化严重,仅能辨别出身形,均为双手拢于胸前。外侧菩萨头顶似戴冠,均为袒上身,两肩披帛,帛带两端绕臂后垂于身侧,双手合十,小腹微微隆起,下身着裙,立于圆形台座上。龛下刻造像记,文字已漫漶不清,仅能识别“上为万”3字。

东面雕一拱形龛,龛高40厘米,宽30厘米(图四,2)。龛内雕一铺五尊像。主尊面相长圆,右手抬起,左手放于膝上,小腹微隆,结跏趺坐于圆形台座上。两侧造像均残毁,姿态不明。

北面雕一拱形龛,龛高36厘米,宽33厘米(图四,3)。龛内雕一铺五尊像。主尊面相长圆,双手放于膝上,结跏趺坐于仰莲座上。两侧造像均残毁,姿态不明。

图四 1号窟中心塔柱上部造像

西面雕一拱形龛,龛高34厘米,宽30厘米(图四,4)。龛内雕一佛二弟子二菩萨像。主尊面相长圆,双手放于膝上,结跏趺坐于圆形台座上。菩萨均头部残毁,袒上身,双手合十,小腹微隆,下身着裙。弟子像均残毁,姿态不明。

(2)窟 壁造像

北壁 正中雕一圆拱形龛,龛高50厘米,宽55厘米(图五,1)。龛内雕一佛二弟子二菩萨像。主尊面相长圆,右手施无畏印,左手放于膝上,结跏趺坐于圆形台座上。两侧弟子均面相长圆,身材清瘦,双手拢于胸前。菩萨均面部残毁,袒上身,肩部两侧披帛绕手臂垂于身侧,双手合十,小腹微隆,下身着裙,立于圆形台座上。

东壁 共有一大一小两个拱形造像龛(图五,2)。壁面正中为大龛,龛高50厘米,宽50厘米。龛内雕一佛二弟子二菩萨像。主尊面相长圆,有桃形头光,身着交领佛衣,右手施无畏印,左手施说法印,结跏趺坐于束腰须弥座上。两侧弟子均双手拢于胸前,立于圆形台座上。外侧菩萨均袒上身,双手合十,下着裙,立于圆形台座上,其中北侧菩萨身体两侧有披帛。小龛位于大龛北侧,龛高22厘米,宽20厘米,内雕一坐佛,头部残毁,身着交领广袖佛衣,双手放于膝上,结跏趺坐于圆形台座上。

西壁 正中雕一拱形龛,龛高40厘米,宽50厘米(图五,3)。龛内雕一佛二弟子二菩萨像。主尊面相长圆,身着交领佛衣,衣纹较深,结跏趺坐于方形须弥座上。两侧弟子均双手拢于胸前,外侧菩萨均双手合十,皆立于圆形台座上。龛外南侧刻有题记,文字漫漶不清,仅能识别“万万”2字。

图五 1号窟窟壁造像

2.东侧小窟

窟宽68厘米,高101厘米,进深65厘米。已有著录均未单独为此窟编号。由于此窟窟口直接与中心塔柱窟窟口相连,造像特征也较为接近,故笔者认为其同属1号窟。小窟北壁和东壁均有造像。

北壁 雕一尖楣方形龛,龛宽61厘米,高70厘米(图六,1)。龛内雕一佛二弟子二菩萨像。主尊着交领佛衣,右手上举,左手放于膝上,手势不明,结跏趺坐于方形束腰须弥座上。须弥座下中间雕托举力士,两侧各有一跪姿供养人,供养人外侧各雕一石狮:西侧石狮残毁,东侧石狮仅存轮廓。东侧弟子、菩萨像皆残毁,仅余下肢的一小部分。西侧弟子身着交领僧袍,双手拢于胸前,立于圆形台座上;菩萨右手上举,左手屈肘,似提有香袋状供具,左臂上绕有披帛,帛带垂地。

东壁 南侧上方雕一尖楣圆拱龛,龛高29厘米,宽16厘米(图六,2)。龛内雕一坐佛,其面部残毁,上身姿势和服饰不清,结跏趺坐于近方形台座上。龛外两侧和下方刻有题记,文字均漫漶不清。

图六 1号窟东侧小窟造像

(二)2号窟

位于崖面中部。方形窟门,窟室平面呈长方形,平顶,宽0.7米,进深0.8米,高0.88米。窟内北、东、西三壁均有造像。

北壁 正中雕一圆拱形龛,龛高42厘米,宽58厘米(图七,1)。龛楣西端已毁,东端雕回首顾盼的凤鸟。龛内雕一铺三尊像。主尊结跏趺坐,风化严重,仅有身形轮廓。西侧造像已无存,东侧造像仅存上半身,具体姿态不明。

东壁 上部接近窟顶处雕一圆拱形龛,龛高16.5厘米,宽14.5厘米(图七,2)。龛内雕一坐佛,为低肉髻,脸部圆润,双手拢于腹前,手势不明,结跏趺坐于方形台座上。

西壁 上部接近窟顶处雕一圆拱形龛,龛高15厘米,宽15厘米(图七,3)。龛内雕一坐佛,因窟顶破损,龛顶及佛像头部残毁。坐佛身材粗壮,双手拢于腹前,手势不明,结跏趺坐于方形台座上。

图七 2号窟窟壁造像

(三)3号窟

位于崖面的最西侧,2号窟的右上方。窟门近椭圆形,窟室平面呈长方形,平顶,宽1.3米,进深1.3米,高1.4米。窟内北、东、西三壁均有造像。

北壁 共雕造像9身(图八)。正中雕一尖楣圆拱形龛,龛高100厘米,宽78厘米。龛楣刻帷幕,两侧各刻一身飞天。西侧飞天身体呈L形,东侧飞天身体呈V形,均头顶发髻,环状披帛自头后前绕至双肘。龛内雕一佛二菩萨像。主尊面相长圆,身着褒衣博带式佛衣,右手上举,左手下垂,手势不明,结跏趺坐于仰莲座上。主尊像两侧各侍立一菩萨像,风化严重,仅能辨别出身侧有披帛下垂。龛外两侧各雕一力士像。东侧力士高44厘米,宽21厘米,头顶低发髻,面相浑圆,上身服饰不明,下身着齐膝短裙,身材健硕,披帛呈环状自头后绕至双肘向后飘扬,左手上举,右手抚右膝,右腿弓起,左腿直立,面朝龛站立;西侧力士高45厘米,宽24厘米,服饰与东侧力士相同,姿势相反。二力士外侧各雕一尖拱形龛,龛内各雕一身供养人像,均为上衣下裳,双手举于胸前,垂直站立。

图八 3号窟北壁造像

东壁 共有造像龛7座,雕造像10身(图九)。主龛位于中部偏北,为圆拱形龛,高42厘米,宽45厘米。龛内雕一佛二弟子像。主尊面相方圆,短粗颈,身着交领佛衣,衣纹明显,双手施禅定印,结跏趺坐于束腰须弥座上。两侧弟子身着双领下垂式僧袍,双手合十,立于圆形台座上。主龛北侧有4个近长方形小龛呈上下两排分布,龛内各雕一身供养人像,均为上衣下裳,双手拢于胸前。主龛南侧有一高31厘米、宽17厘米的近长方形龛,龛内雕相依站立的两身供养人像,均为上衣下裳,姿势相同,双手举于胸前。东壁最南侧一长方形龛内雕一尊力士像,像高78厘米,宽25厘米。力士头顶发髻,面相浑圆,怒目圆睁,上身着甲,胸前系带,下着齐膝护甲,双手握金刚杵,双足分开,面向南侧窟门站立。

图九 3号窟东壁造像

西壁 共有造像龛7座,雕造像9身(图一〇)。主龛位于中部偏南,为圆拱形龛,高42厘米,宽45厘米。龛内雕一佛二弟子像。主尊面部残毁,双耳垂肩,粗颈,身着宽边交领广袖佛衣,结跏趺坐于束腰须弥座上,双手施禅定印。两侧弟子身着双领下垂式僧袍,弧形衣纹稀疏自然,双手合十,立于圆形台座上。主龛北侧有5个长方形龛,呈上下两排分布,上二下三,龛内各雕一身供养人像,宽26厘米,高10厘米。形制基本一致,均为上衣下裳,双手合十。主龛南侧一近长方形龛内雕一力士像,像高78厘米,宽25厘米。力士束发戴冠,面部浑圆,上身着甲,胸前系带,下着齐膝护甲,双手拄金刚杵,面向南侧窟门站立。

图一〇 3号窟西壁造像

二、石窟年代

此次调查未发现纪年题记,只能根据石窟形制和造像特征来判断石窟店石窟年代。

(一)窟龛形制

石窑店石窟包括中心塔柱窟和三壁三龛窟两种窟型。

1号窟主体为中心塔柱窟。此窟型又称中心方柱式塔庙窟,源于印度的支提窟,是北朝时期中国北方地区比较流行的洞窟形制,如云冈二期石窟中第5、6、7、8、11、12窟均为中心塔柱窟。隋代,北方地区中心塔柱窟大量减少,仅山西太原天龙山石窟第8窟等少量石窟仍采用此窟型。至唐前期,中心塔柱窟彻底被覆斗顶窟、佛殿窟所替代。整体来看,北魏至隋代,中心塔柱窟在中心柱的图像布局由“正面一龛,南北西三面上、下开两龛”逐渐向“四面各开一龛”转变。石窑店1号窟中心塔柱除正面上、下开两龛外,其余三面均只开一龛,应处于中心塔柱窟图像布局向四面各开一龛转变的阶段,开凿时间应属北朝晚期至隋代。

2、3号窟均为三壁三龛窟。这种窟型最早出现于云冈石窟三期,是南北朝至隋唐时期北方石窟的主要形制之一。其中2号窟北壁造像龛形制较具特色,龛楣尾部雕回首顾盼的凤鸟,与山西太原天龙山第8窟、河北元氏封龙山第3窟三壁龛型相似,是隋代晋豫地区主要的龛型。

故而,从窟龛形制来看,石窑店石窟属于北朝晚期较为流行,到隋唐时期逐渐减少甚至消失的洞窟,开凿年代大致为北朝晚期至隋代。

(二)造像特征

1.1 号窟

从造像题材来看,1号窟除中心塔柱正面下部为一铺七尊像,东侧小窟东壁为单体坐佛像外,其余壁面皆为一铺五尊像。梳理石窟造像组合的演变可知:北魏早期,石窟造像组合多为“一佛二菩萨”;北魏迁都洛阳后,“一佛二弟子二菩萨”的组合开始出现,但二弟子的体量较小且位置相对靠后,如龙门石窟古阳洞杨大眼造像龛;到北魏晚期,一铺五尊像定型并流传开来,如龙门石窟宾阳中洞正壁造像;北齐末至隋,一铺七尊像先后在中原北方地区和敦煌地区盛行;至唐代,一铺九尊像出现。1号窟造像以一铺五尊像为主,兼有一铺七尊像,时代应在北魏晚期到隋代之间。

从造像风格来看,1号窟佛像均为面相长圆,双肩微溜,身着汉式佛衣,略具“秀骨清相”特征,明显受到南朝佛造像的影响,与山西太原天龙山第2窟、第3窟北魏佛像,临汾吉县挂甲山第一组第一龛隋代佛像的特征相同。菩萨像则分为两种类型,北、东、西三壁的菩萨像均为直筒立像,身材丰满,与山东青州出土的北齐菩萨立像相似;中心柱南面龛中的菩萨像袒上身,两肩披帛,小腹微隆,下着裙,与河北邯郸北响堂北洞石窟北齐胁侍菩萨及美国波士顿艺术馆藏隋代石雕观音像相似。

结合造像题材与造像风格来看,1号窟的开凿时间应为北朝晚期至隋代。

2.2 号窟

2号窟有一铺三尊像和单体坐佛像两种造像题材。其中,北壁一铺三尊像风化严重,仅能看出身形较瘦。东西两壁坐佛像则保存相对较好,肉髻低平,面相方圆,短粗颈,身形壮硕浑厚,具有北齐、北周时期佛造像的特点,与甘肃天水麦积山第62窟、第141窟北周佛像,山西太原天龙山第1窟北齐佛像、阳泉开河寺隋开皇元年(581)摩崖大佛,山东青州驼山第2—5窟隋代佛像相似,时代应为北朝晚期至隋代。需要注意的是,2号窟三壁造像风格并不完全一致,可能存在雕凿时间的早晚之别。

3.3 号窟

3号窟造像题材均为一铺三尊像,但龛外两侧还雕刻有力士、菩萨、飞天、供养人等。从造像风格来看,佛像均与2号窟坐佛像特征相同,肉髻低平,面相方圆,短粗颈,为北齐、北周时期佛像风格。弟子均着双领下垂式僧袍,衣纹较密,与山西太原天龙山石窟第10窟北齐弟子像相似。力士像较有特点。北壁力士头后环绕披帛,一手下垂、一手高举,一腿直立、一腿弯曲,与河北邯郸南响堂山第7窟北齐天统元年至北周建德六年(565—577)力士像造型相近。东、西两壁力士像对称分布在壁面近窟门处,这种组合布局方式多见于北朝早期至唐代的石窟造像中。但北朝早期一般将金刚力士与夜叉组合,对称雕刻在窟门的两侧充当守卫,如云冈石窟第1、2、7、8、9、10、12窟,到唐代则仅在窟门两侧雕力士像。因此,东、西两壁力士像年代应较晚,更靠近唐代。

总体来看,无论是窟龛形制,还是造像组合和风格,石窑店石窟都体现出了北朝晚期至隋代的特点,年代应属北朝晚期至隋。同时,三个石窟的面貌并不完全一致,其开凿时间应有早晚之别,限于造像风化严重,题记也漫漶不清,暂无法对这一问题做更深入的探讨。

石窑店石窟虽然规模不大,造像也不是很精美,但仍具有一定的代表性,反映了北朝晚期至隋代佛教造像艺术风格的发展与吉县地区佛教传播的情况,为研究临汾地区中古时期的佛教发展与艺术传播提供了珍贵的资料。尤其是1号窟主体中心塔柱窟的形制在同时期石窟中较为少见,为研究北朝晚期至隋代石窟造像的演变提供了重要参考。

[1]国家文物局.中国文物地图集:山西分册(下)[M].北京:中国地图出版社,2006:971.

[2]政协临汾市委员会.临汾佛教史料集[M].北京.中国文史出版社,2011:177.

[3]宿白.平城实力的聚集和“云冈模式”的形成与发展[M]//云冈石窟文物保管所.中国石窟:云冈石窟:一.北京:文物出版社,2016:184—186.

[4]李裕群.北朝晚期石窟寺研究[M].北京:文物出版社,2003.

[5]于向东.北魏至隋代敦煌中心柱窟图像布局的演变[J].南京艺术学院学报(美术与设计),2016(3):66—72.

[6]梁银景.隋代佛教窟龛研究[M].北京:文物出版社,2004.

[7]孟宪实.论佛教造像中“一佛二弟子”模式的诞生[J].美术研究,2020(5):16—22.

[8]山西省考古研究所,吉县文物管理所.山西吉县挂甲山摩崖造像调查简报[J].考古,2010(11):40—51.

[9]赵培生,刘雁琳.中国南北朝佛造像艺术[M].北京:人民美术出版社,2005:119.

[10]李鹏.响堂山石窟艺术研究[D].南京:南京大学,2012:20.

[11]常青.论隋代造像的创新性和保守性[J].美术观察,2020(3):41—49.

[12]赵呈呈.驼山、云门山隋代佛教石窟造像研究[D].南京:南京艺术学院,2013.