冒险类角色扮演游戏的死亡叙事与本体互渗

——以《塞尔达传说:旷野之息》与《Undertale》为例

2022-07-27薛稚尧

◎薛稚尧

(中央民族大学 新闻与传播学院 北京 100081)

一、游戏中的死亡:现实主义论争与规则自新性

(一)游戏研究的叙事学与游戏学范式

在游戏研究中长期存在两种研究范式,分别是强调游戏对现实进行表征的叙事学范式和强调游戏规则的游戏学范式。叙事学范式将电子游戏视作一种全新的叙事文本,并拓展了传统的叙事理论视野,如詹金斯(Henry Jenkins)提出电子游戏的“可能性空间”和“过场动画”的构成要素建构了一种全新的叙事形式。游戏学的范式则更重视游戏的本体论问题,主张游戏的意义源自其本身的规则体系,弗拉斯卡将游戏视为三个层次的拟真系统,分别是叙事性的拟真,包括对象角色的个性、背景、环境设置和场景的剪切;操作规则的拟真,指操作规则的可能性;目标规则的拟真,即为了获得胜利玩家必须进行的,作者在拟真环境中设置的强制命令。

游戏学和叙事学的范式都注重与游戏的形式与结构,铺设了游戏形式主义研究的两种基本范式,但对游戏本身的定义与研究视角从两种不同立场出发,二者间很难进行对话。美国游戏学者伊恩·博格斯特(Ian Bogost)在2007年首次提出“程序修辞”一词,指游戏可以通过自己的方式来强力地阐述世界,这种阐述的方式不是通过语言、措辞或视觉效果来传达观点,而是通过游戏规则和流程来传达。此概念的提出使游戏机制理论得到了新的发展,程序性涵盖了叙事与规则的共同特征,在某种程度上缓和了叙事与规则范式的争论,并将游戏研究的重心转向了游戏过程及程序性的内涵,刘涛等基于程序修辞的基础提出了游戏叙事、规则与玩家的“三体问题”来描述侧重点相异的游戏机制。

(二)两种范式下的游戏与死亡研究

死亡本身在媒介研究中是一个不常受到重视的话题,一方面由于大众传播范式的离身性特征,死亡作为高度关涉肉身的议题被忽略;另一方面国内的文化背景也导致死亡话题常常被有意识地回避。

关于电子游戏这一媒介中的死亡呈现,在游戏叙事性的层面,日本学者大塚英志和东浩纪在2000年代进行了关于“游戏现实主义”的论争,大塚英志认为游戏与“游戏一样的小说”由于“可重置性”的存在,并不像电影、漫画、推理小说一样对人的死亡进行符号化的刻画并“在自觉限度的基础上探索其与‘现实’的关系”。而东浩纪则追问游戏的叙述层面,认为“尽管读者遍历了复数的生命,结局却是他们移情入所有角色都只被赋予一次生命的玩家的无力感之中”。吉田宽对这场论争总结道,不能以死亡能否在游戏中被复现或表达来判断游戏的现实性,没有任何一种媒介可以真正呈现“死亡”,游戏作为一种“虚构与规则的冲突”场域,通过死亡预兆出故事世界的界限及其外部性。

国内目前关于游戏中的死亡呈现专门研究较少,对游戏死亡元素的探讨大多被整合进游戏程序性或情感性的讨论框架中。郑宇倩等从生命的可重置性考察游戏中的死亡与失败的关联,游戏中失败意味着死亡,荣誉却不会被死亡消灭,死亡的刺激性与荣誉获得的永久性深植于玩家大脑之中;陈静等则提出游戏“自新性”特征,即自我更新的属性,死亡在游戏中成为一种切割时间的规则,可以不断重置,使“真正的玩耍成为可能”。

二、叙事:从文本到超文本

(一)叙事学理论回顾

叙事学理论最早来自普罗普(Vladimir Propp)对俄国童话的研究,其“功能说”将童话内容概括为13个功能结构。大多数与叙事有关的研究和理论的提出则是在20世纪60年代,1969年托多罗夫(Tzvetan Todorov)正式提出“叙事学”一词,将其定义为“关于叙事结构的理论。从发展历史上可以将叙事理论分为经典与后经典两个时期。经典叙事学旨在建构叙事语法或诗学,对叙事作品之构成成分、结构美学和运作规律等展开科学研究,并探讨在同一结构框架内作品之间在结构上的不同,侧重于文本内在结构的发掘。后经典叙事学则将注意力转向结构特征与阐释的相互作用视角,将每一种叙事模式放在一定的政治、文化、历史语境中予以探讨,从传统诗学研究转向与政治学和文化学相结合的研究路径。

(二)超文本及其叙事研究

超文本概念最早由美国学者泰德·纳尔逊(Ted Nelson)在1965年提出,芬兰学者莱恩·考斯基马(Raine Koskimaa)将其定义为“互相关联的语言比特”。艾斯本·亚瑟斯(Espen Aarseth)提出了超文本的重要概念“遍历性”,在遍历性的文本中,创作者不进行完全意义上的叙述,而是为接收者留下任务,读者在接收的过程中补全叙事。亚瑟斯还提出了描述遍历文学使用的文本单元(文本的基本成分)和脚本单元(文本单元的可能结合)概念,并以动态学、可确定性、瞬时性、视角、访问、链接和用户功能七种类型对文本进行划分。亚瑟斯的超文本分析模式对叙事问题特别进行了关注,考斯基马在《数字文学:从文本到超文本及其超越》中对超文本的交互性叙事、本体互渗和时间性三个角度进行了分析。亚瑟斯在《赛博文本》中将冒险游戏(AVG)和多人冒险游戏(MUD)归为遍历文学与赛博文本,超文本是超链接索引交互的读写形式,电子游戏则将信息关联的形式融于交互读写的过程中,强化了超文本叙事的非线性和互文性。

本文试图以程序修辞的理论视角切入,将游戏中的故事、规则与玩家交互纳入研究视野,使用考斯基马在超文本交互性叙事中提到的故事/情节/叙述模式作为分析框架,以冒险类RPG为例,探讨死亡在哪些层面、以何种形式参与进电子游戏这一超文本形式的叙事过程中,其自身又怎样被建构。以及从本体互渗的视角探讨经典冒险RPG与对其进行解构与反思的元(meta)游戏在这一游戏类型的场域中产生了何种对话。

(三)文本选择

由于“死亡”在游戏中有多种呈现形式,本文仅选择“冲突与行动性的死亡”也即与战斗相关的死亡为例进行讨论,故在游戏类型上选择冒险类角色扮演游戏(以下简称冒险RPG),具体游戏文本选择《塞尔达传说:旷野之息》和《Undertale》。

《塞尔达传说:旷野之息(ゼルダの伝説:ブレスオブザワイルド)》(以下简称《旷野之息》)由任天堂企划制作本部与子公司Monolith Soft开发,是一款经典剧情模式的开放世界动作冒险游戏,于2017年3月3日由任天堂发行,是ゼルダの伝説系列第十五部主线作品。

《Undertale》于2015年9月15日在Steam由Toby Fox发行,是一款独立角色扮演剧情游戏,使用传统动作冒险游戏的剧情框架,并加入“元(meta)”游戏的特征,元游戏,并非仅在通常的意义上指涉“关于游戏的游戏”嵌套形式,更具有在游戏的同时保持反省和自省的实质含义。

三、经典冒险RPG中的死亡:故事、审美与游戏

(一)故事中的“死亡”:统一叙事,“杀”与“死”的合法化

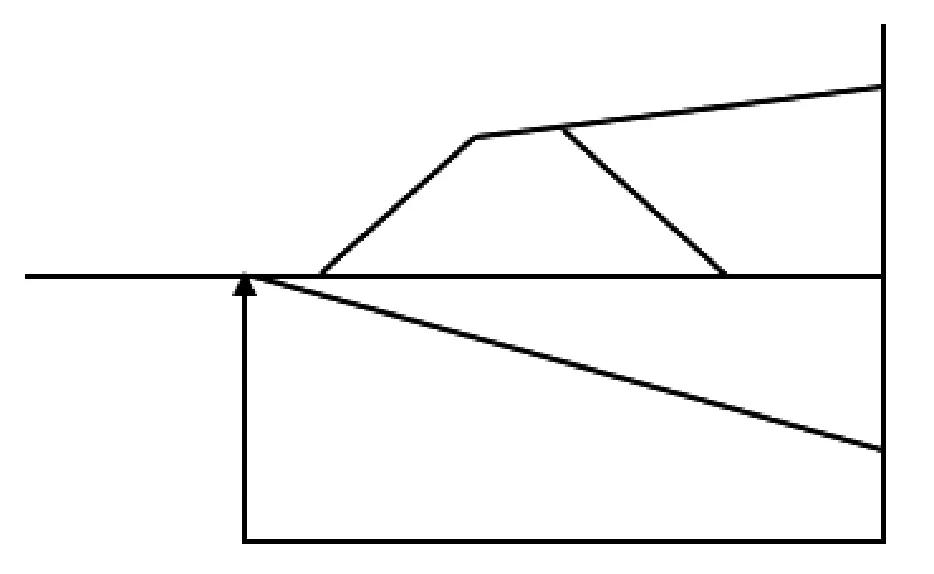

故事层面涉及超文本的整体叙事结构,《塞尔达传说》系列的故事框架是经典的“勇者救公主”类型,在故事层面采取统一的叙事,玩家虽然能够在开放世界中自由活动,进行采集、战斗甚至看风景等多种游玩模式,但主线故事的叙事通过“过场动画”式的文本块被固定起来:《旷野之息》的初始剧情与任务中,“英杰”(冒险故事中的“勇者”)林克从一百年的沉睡中苏醒,听到塞尔达公主的呼唤,完成新手部分“初始台地”老人的任务之后,老人显露出已经死去的海拉鲁大陆国王的真面目,并向林克讲述一百年前海拉鲁与反派角色盖侬的战争和海拉鲁的失败,并希望勇者能够继续一百年前的战斗,打败盖侬,救出被囚禁在城堡里的公主,还海拉鲁大地以和平。而无论玩家在游戏中逗留多久,去进行丰富的支线任务或探索开放世界,如果想要通关游戏,则必须完成进入城堡打败盖侬的任务,在游戏的最后,塞尔达公主被解救,因盖侬存在而产生并分散在海拉鲁各地的怪物消失,海拉鲁王国恢复和平。整体呈现出一个开头结尾文本单元固定,叙事统一,玩家游玩过程中的文本阅读与创造完全自由的纺锤形模式(图1)。

图表1 《塞尔达传说》叙事结构示意图

主线剧情的开头与结尾为强制通过剧情,玩家必须通过与老人的对话了解自己的角色身份与游戏故事背景,老人本身以逝者的视角与玩家角色对话,并建构起一个敌/我、善/恶分明的故事背景,搭建起游戏故事的叙事结构,使故事以“善的死亡”开头,“恶的被杀”结尾,角色的意志、目的(保护王国与平民)是正面的,暴力行为(杀死怪物和最终boss)是能够得以谅解的,消解了游戏故事与操作中“杀”与“死”的暴力元素,故事层面统摄在“正义与邪恶的对立”母题之下。

(二)情节中的“死亡”:无法改变,自我涉入式悲剧审美

在情节层面对超文本中可以被读者(玩家)选择的文本单元与脚本单元进行分析,《旷野之息》中的“死亡”情节涉及剧情中一百年前与林克并肩作战的其他四位“英杰”,主线任务中包括走遍海拉鲁大陆中的其他四个王国,打败被盖侬控制的“神兽”(在游戏中表现为解谜+战斗空间)及其中依附的怪物,并通过四段一百年前林克与守护当地的其他英杰相处的剧情、英杰被怪物杀死的剧情和任务完成后英杰的“灵魂”与林克对话的剧情。

虽然属于主线任务,但玩家可以选择不去游历大陆解放神兽,而是直接进入城堡挑战最终Boss。四英杰的故事与死亡不同于游戏的开头结尾统一的故事框架,而是玩家在游玩过程中可以选择性阅读的文本集合,每一个“解放神兽”的任务可以视为一个由过场动画的剧情文本单元与玩家操纵角色进行的战斗与解谜行为所形成的脚本单元,与英杰相关的剧情文本单元仅在其所处的脚本单元内为强制通过剧情,一旦被触发,则参与到主线叙事的过程中成为“正邪对立”叙事母题的另一支撑。而在剧情文本单元的内部,玩家不能进行操作,只能以林克的第一人称视角旁观故事。英杰这一非玩家角色(Non-player character,后文称NPC)的死亡在此构成了一种玩家自我主动选择并涉入的悲剧情节,玩家被游戏的沉浸性和第一人称视角代入“一个朋友悲壮地死去,其灵魂在一百年后因‘我’迟来的救援得到解脱”的情节,近距离参与到一桩不可改变的悲剧当中,面对他者的死亡,体验第一视角所带来震撼性的悲剧审美。

(三)叙述中的“死亡”:自新性与轻量化,突出游戏性

叙述并非文本创造者或者游戏制作者的叙述,而是玩家在游玩过程中可以进行的操作——玩家接触游戏的瞬间,叙述才真正开始。在《旷野之息》中,叙述层面涉及两种“死亡”,一为玩家自身角色的死亡,另一为被玩家所杀死的怪物的死亡。这一层面的死亡借由游戏内部的可重置性,即“存档—读档”过程,除去玩家本身死亡后退回存档点外,游戏中的“怪物”作为玩家游戏进程中的障碍,同时也是游戏内道具和货币的最主要来源,每固定时间刷新一次,使玩家可以重复“刷怪”,获取武器、金钱和其他材料。

玩家死亡的重复与怪物被杀死的可重复体现出游戏的自新性,成为游戏中实际正在发生的、最常见的同时也是离现实生活中死亡最远的一种死亡,在这个过程中,玩家的游戏时间被死亡切割为段落,每一个段落都标志着玩家游戏操作经验的增长或在游戏中资源积累的增加。泽野雅树将RPG游戏中主人公经验的增殖看作与货币积累相似的过程,凭借与已经存在的差额创造新的身份。电子游戏中的一切操作结果都可以看作数的增殖与消耗,无论是生命值的消耗还是背包中怪物素材的增加,都以数字的方式记录在游戏界面当中,受财富式“积累-支出”的隐喻支配,在此种意义上,“勇者”的本质是进行资产积累的商人,玩家进入游戏,即是进入了每一瞬间都在与前一刻自己对比的数字增长的竞赛。

相应地,在这种数值隐喻下,死亡成了数值兑换的瞬间,在游戏中以视觉的方式进行了轻量化的修辞,林克(玩家)死亡时不会流血,而是倒地后进入“GAME OVER”界面并读档重来;怪物死亡时则是角色模型变黑并炸成一缕轻烟,地上留下掉落的游戏道具。游戏自新性与死亡过程轻量化的叙事方式强调了游戏的自由度和游戏性,玩家隐藏于游戏角色之内,在开放世界中游玩,且不必承担犯错的遗憾或生杀予夺的沉重。

四、元(meta)冒险RPG中的死亡:选择、干预与反思

(一)故事中的“死亡”:多重结局,突破固有思维模式

《Undertale》是一款以冒险模式为背景的剧情游戏,并加入了大量“元(meta)”元素,即藏在游戏背后的创作者现身,直接或经由NPC之口与玩家直接进行对话,并以这种方式对通常所见的冒险类游戏的叙事框架进行解构。

在故事的层面,《Undertale》与《旷野之息》都以相似的“敌/我”二元对立话语作为故事背景的介绍,且都呈现为不可进行选择的过场动画,但在《Undertale》的故事里,人类与怪物之间的战争由人类的胜利结尾,人类将怪物驱逐到地下世界,并设下了相当强力的魔法结界将怪物困住,可以在伊波特山进入下界,而须至少需要人类与怪物的灵魂各一个才可离开。故事中的“我”(可以命名的玩家角色)是一个不慎由伊波特山落入地下的小孩。在地下世界玩家角色会遭遇不同怪物,可以选择与其战斗并击杀,也可以选择周旋并放过,而“杀”与“不杀”每一个不同的选择都会影响结局导向,《Undertale》的游戏流程没有分支,玩家只能不断向前通过固定区域,但故事结构则会根据前文的玩家行动树状展开,引向不同情节构成的文本单元,并通过故事的周目循环形成多重结局(包括好结局、坏结局、真结局三个主要结局和其他隐藏结局,真结局需要先完成坏结局再回到游戏开头进行二周目),故事结构如图2。

图表2 《Undertale》叙事结构示意图

《Undertale》同样在玩家接触游戏时便构建了二元对立的背景叙事,但在第二个文本单元中,这种话语模式便被打破,玩家角色受到“小花”(Flowey)的攻击,并被同为怪物的Toriel所救,在之后的剧情中玩家同样会经历来自“对立阵营”不同程度的威胁或善意,操作栏的设置也参与了固定思维模式的解构,玩家在进入战斗状态后会发现自己不仅能够“攻击”,还可以进行其他行动或是直接饶恕和逃跑,通常在冒险类RPG中生效的“对立阵营间的战斗”故事结构被否定,玩家需要在接下来的每一步行动中做出判断,在无法预设的前提下选择行为,参与故事的建构。

(二)情节中的“死亡”:更小的文本单元,行为产生后果

通常在冒险类RPG游戏中,玩家需要通过与NPC对话接受引导或任务,故一段对话是一个可以被触发的文本单元,对不同文本单元的连接形成了玩家在一个情节段落中的脚本单元。而《Undertale》中可以随玩家行为改变触发的文本单元极其丰富,可以是一句话(如在和Toriel的战斗中先“饶恕”后“攻击”和直接“攻击”触发不同对话),也可以是一个NPC的存在(杀死所有角色才能达成的“屠杀线/坏结局”中由于玩家的杀戮行为,游戏进程后段的村民逃难,村子里只能遇到两个NPC)或者任务的改变。

在情节层面,每一个单元文本都随玩家“杀”与“不杀”的选择发生变化,玩家无法再从涉入性的第一人称旁观视角对文本进行阅读与审美,而是必须通过自己的选择决定一个角色的生死,这一设计将NPC的死亡转移为玩家自我角色认同的挣扎,去决定在这个每一步都会被程序记载的故事中,“我”要成为一个什么样的人。

(三)叙述中的“死亡”:解构自新性与沉浸性,反思游戏

《Undertale》设计中呈现对于冒险类RPG模式反思之处在于需要杀死所有角色才能达成的“屠杀线”的存在。当玩家完成“屠杀线”杀死所有怪物并达成“坏结局”之后,再回到二周目(指游戏通关并重新开始)进行“仁慈线”(即和所有遭遇的怪物成为朋友,达成大团圆结局),会不断跳出红字提醒玩家上一轮发生的事情,且除非重装系统,在该游戏程序中再也无法达成真正的“好结局”,只能达成“伪善”结局(“真结局”)。这一结局的存在解构了游戏自新性的一个侧面,为了保证游戏的进行,玩家本人仍然能够“死而复生”,但“坏结局”达成后,NPC曾经“被杀”的事实不仅玩家记得,也会永久留存在游戏程序当中,不再刷新。

自新性的解构伴随着数值隐喻的解构,《Undertale》开始时的过场动画中,玩家会知道杀死怪物能够得到“exp”,“exp”积累足够会增长玩家的“LV.(=LOVE)”,在电子游戏的固定思维模式中,这两个缩写代表着“经验值(experience)”和“等级(level)”,是一种通用的游戏内成就计算模式,也与游戏的数值隐喻相符。但在面对最终BOSS前的“审判大厅”关卡,这两个缩写被重新解读为“execution points:审判点数,一种用来量化你为他人造成痛苦的方式”和“level of violence:暴力水平,用来衡量一个人伤害别人的能力”。

随着自新性与数值隐喻的解构,《Undertale》从叙事意义上解构了“冒险”的游戏性,否定了“怪物死亡带来数值增加,数值增加意味着玩家的又一次成长”通用逻辑,并将死亡的“重量”重新放置回游戏体验当中。

五、本体互渗:意义生产的“世界”层面与游戏本体性的自我反思

“本体互渗”是考斯基马发明用来指称“一种凸显小说本体论的叙事技巧”,并且认为这种叙事技巧在超文本小说诗学中扮演了核心角色,“本体”指的是作为虚构文本的小说宇宙,包含三个世界:1.文本的现实世界,即文本中人物的生活世界;2.可供选择的文本的可能世界,即围绕文本现实世界展开的回忆、梦境或嵌入叙事;3.文本的指涉世界,指文本符号指向我们生活的世界。本体互渗则是指本体之间信息渗入的过程,考斯基马以菲利普·迪克《尤比克》小说中帕蒂的“超能力”作为比喻,帕蒂拥有改变已发生事件的能力,例如时间以A—B—C的顺序线性流动,处于C点的帕蒂可以通过意念力改变B点曾经发生的事情,并使她所处的“现在”成为B从未发生的B’所导致的C’,创造A—B’—C’取代原有的时间线,处在C’的帕蒂与曾经处于C的帕蒂间存在本体互渗。考斯基马对于超文本小说的本体层面和本体互渗的理论可以用来理解电子游戏的“世界”。

赫伊津哈(Johan Huizinga)在《游戏的人》中提出“魔圈”概念,指游戏发生在特定时空范围之内,是一个有形或无形的场地,人们进入“魔圈”之内,就会暂时与现实世界隔离,遵循游戏世界的规则。在理论提出的前电子游戏时代,“魔圈”由游戏的规则与游戏者遵守规则的共识形成,而在电脑技术所构建的电子游戏当中,“魔圈”理论受到了颠覆,玩家进入电子游戏当中,则无须主观认同,而是在操作的可能性上必须遵守程序建构出的虚拟世界所具备的物理和社会规则。电子游戏玩家所处的时空场域不再是传统意义上的现实、理念或精神世界,而更像是一种“第四世界”,是独立的、具有内在规律性的赛博空间。电子游戏的“世界”漂浮在程序之上,体现出程序修辞范式的观点,玩家的游戏行为与认识游戏世界的框架,由游戏的底层程序、流程和规则逻辑所形塑,玩家进入游戏并非进入现实世界中遵守另一套规则的“魔圈”,而是另一世界,游戏中真正起作用的是世界这一综合方式。

在游戏超文本中,则存在“游戏世界中的真实”和“玩家所处的现实”两个本体,前者是处于游戏程序规则所建构的“世界”,玩家本身则处于游戏外的现实世界。

以《旷野之息》为代表的传统冒险RPG中,通过“存档—读档”的过程进行游戏的本体互渗,游戏程序或玩家在某一时间点存档,玩家在对后续发展不满意或角色死亡的情况下都可以回到存档时间点重新来过,玩家在自己与作为“资源持有者”的怪物的反复死亡中完成了学习与资源积累的过程,存档程序为自新性修辞提供了可能性,恰如帕蒂修改现实时间线的过程。每一个“读档”操作后都隐藏着对一条“被抛弃文本”内容的了解,但在三个世界的层面都只有玩家本人了解这条“被抛弃文本”中曾发生过什么。本体互渗发生在现实世界,并借由玩家的叙述(读档)行为与游戏世界连接和呈现,不会影响文本单元内部的叙事过程。本体互渗是“对叙事惯例的违背”,只有存在链接并可能操作和返回的超文本中存在本体的互渗,而在游戏这一超文本中,可重复的死亡成为本体互渗的正常过程之一,也是经验与财富积累不可或缺的部分,玩家借由“死不了的”林克进入游戏世界,游戏性从轻量化的死亡与复生的过程中被生产。换言之,死亡能够生产出游戏性就是因为死亡从未“真正存在”,才能实现玩耍的绝对自由。

相应地,《旷野之息》中少数的线性叙事,也即游戏背景与四英杰相关的剧情中的死亡则完全脱离了本体互渗,成为与游戏底层程序一样不可撼动、亦无法改变的存在,玩家可以反复阅读剧情,但与重复观看电影或阅读小说没有本质区别,但无法使在故事中死去的角色死而复生,“他者之死”借由线性叙事保留了神圣性与悲剧审美体验。

而在“元”游戏《Undertale》中,制作者有意地使用各种“元”元素使表面上被构建的游戏世界“崩溃”,对游戏的本体性进行反思。时间性在解构过程中是一个重要元素,《旷野之息》中游戏世界有与现实世界截然不同的时间流速(现实中的24分钟为游戏中一个日夜),且可以通过道具“火堆”来“消磨时间”,使玩家体验到控制游戏世界的更高自由性。在《Undertale》中则时间流逝不明显,玩家只能感受到现实中体感时间的流动,而在“屠杀线”最后与名为Sans的NPC战斗时,Sans会用战斗窗口(同样也是一个“元”元素)限制玩家行动并说“我们就这么耗下去吧”,此时玩家的“等待”行为被限制在现实的时间流动中,“现实世界”向“游戏世界”叠合。与时间性相反,《Undertale》的本体互渗却发生在游戏世界之中,在被玩家讨论最多的“屠杀线”中,玩家对NPC造成的死亡通过本体互渗过程影响其后所有单元文本中的叙事,即使游戏重置,“屠杀线”所造成的死亡依然“真实存在”。《Undertale》在“屠杀线”中通过更加细小的文本单元分支实现将游戏世界“带入现实”的表象,超文本叙述行为重新回到线性叙事的逻辑中(节点不可倒退),从而造成游戏自新性的失效,“游戏世界”向“现实世界”叠合。

“元”游戏在“死亡”这一环节对冒险RPG中玩家习以为常的游戏性进行解构和重组,自新性失效下的“死亡”不再是本体互渗的过程,而是本体互渗的结果。死亡叙事与游戏规则缠绕为玩家打造了“困境修辞”:如果想要得到通关的全成就,就必须进行“屠杀线”,如果完成“屠杀线”,则一切不可返回,玩家所造成的死亡永远被记忆在游戏程序中,不可读档回到“仁慈线”。游戏规则的竞赛性(我能)与叙事中的道德性(我想)形成冲突,游戏故事最初的二元对立局面最终体现在游戏程序的修辞之中,即叙事的圆满和规则层面的“全成就”不可兼得。虽然运行的仍是建立在程序之上的表象,但使游戏当中往往被轻量化叙事的死亡悲剧成为玩家游戏当中的切身体验,对游戏文本和游戏主体性的关系进行了反思。传统冒险RPG与针对此类游戏的“元”游戏在游戏文本场域中的互现,展示出“死亡”作为一种规则和叙事要素在不同类型游戏的文本中能够呈现出游戏性与叙事性的不同偏向,而这种要素如何在文本的接收端生产意义,则要回到玩家的游戏行为当中进一步研究。