高中生科学精神培养模式的探索

——以高中地理选修课程《天文学基础》为例

2022-07-26曹隆坤

曹隆坤

(广东实验中学, 广东 广州 510375)

科学精神是科学实现其社会文化职能的重要形式,也是科学文化的主要内容之一,包括自然科学发展所形成的优良传统、认知方式、行为规范和价值取向。科学精神主要表现为:主张科学认识来源于实践,实践是检验科学,认识真理性的标准和促进认识发展的动力;重视将定性分析和定量分析作为科学认识的一种方法;倡导科学无国界,科学是不断发展的开放体系,不承认终极真理;主张科学的自由探索,在真理面前一律平等,对不同意见采取宽容态度,不迷信权威;提倡怀疑、批判和不断创新进取的精神。[1]

科学精神伴随着近代科学的发展而生,我国学者多年来从未停止过对科学精神的解读与追求。1916年化学家任鸿隽在《科学精神论》首提科学精神,他说:“科学精神者何,求真理是已”,科学的源泉是科学精神,“舍此而言科学,是拔本而求木之茂,塞源而冀泉之流”,[2]竺可桢认为科学精神是“只问是非,不计利害”,[3]抗战期间他任校长时便将“求是”精神定为浙江大学校训。当代也有不少学者对科学精神进行了阐述,巨乃岐认为科学精神是人们在科学活动中具有的意识和态度;[4]武建国认为科学精神是从科学这门学科中提炼和凝结的文化精髓和价值观念体系;[5]王鸿生认为科学精神比科学知识处于更高的层面;[6]综上可知,科学精神是科学发展过程中形成的规范、文化和价值取向。[7]《中国学生发展核心素养》将“科学精神”作为学生发展核心素养的六大维度之一,[8]可见,科学精神的培养必将成为中学各课程教学的重要目标。

《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“课程标准”)把高中地理课程分为必修、选择性必修和选修三类课程。必修课程包括两个模块:地理1、地理2;选择性必修课程包括三个模块:自然地理基础,区域发展,资源、环境与国家安全;选修课课程包括9个模块:天文学基础、旅游地理、地理信息技术应用、海洋地理、城乡规划、地理野外实习、自然灾害与防治、政治地理、环境保护。选修模块1“天文学基础”主要包括四部分内容:天体观测、太阳系和地月系、太阳与恒星世界、银河系与宇宙。本模块旨在帮助学生形成对天文现象的正确认识,激发探索宇宙奥秘的兴趣,逐步建立科学的宇宙观。[9]由于高考的要求,各省对于地理选修课程有不同的设置,广东省高中教育阶段地理学科设置的选修课程主要是“海洋地理”和“环境保护”。因此,为了给喜爱天文的学生提供一个学习和交流的平台,广东实验中学将“天文学基础”作为校本课程开展教学。

历经多年的实践探索,广东实验中学在实施校本课程《天文学基础》过程中形成了较为完善的学生科学精神培养模式:在天文教育课程的设计、理论和实践培训、教学方法、效果评价方式中渗透科学精神。此模式的成功运用,不但为社会培养了一大批具有较高科学精神的创新人才,同时也为其他学科培养学生的科学精神提供了参考。

一、在天文教育的课程设计中,渗透科学精神

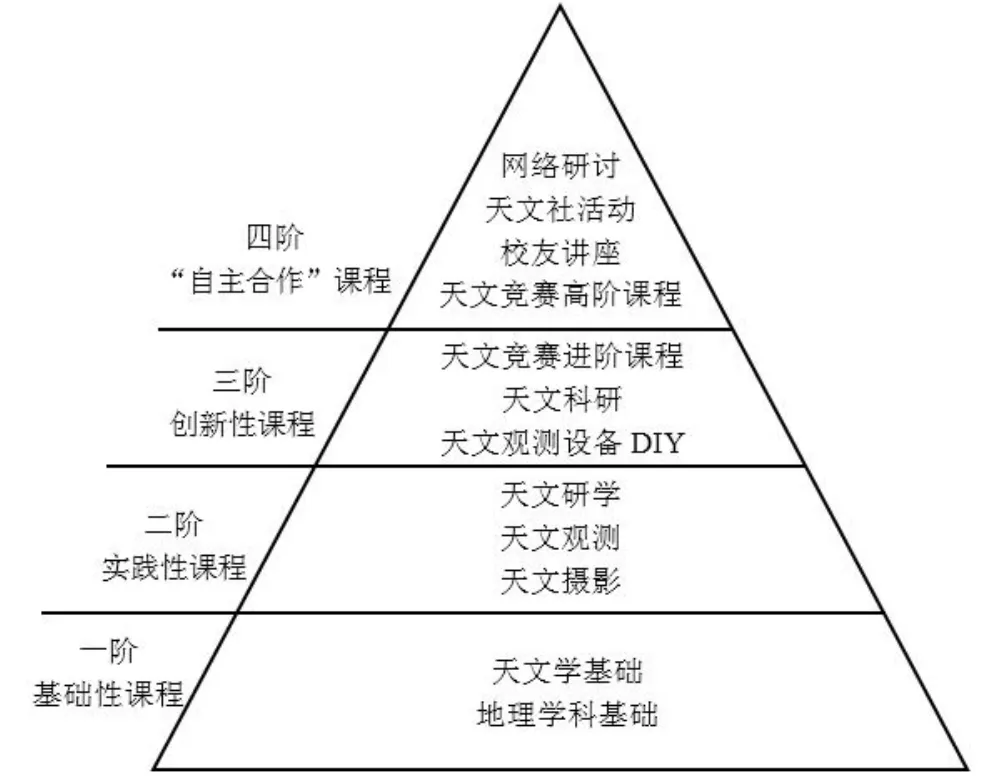

广东实验中学天文教育的课程设计构建了四阶课程体系(见图1):一阶基础性课程包括天文学基础和地理学科基础,主要培养学生的天文文化素养;二阶实践性课程包括天文观测、天文摄影、天文研学,主要培养学生的实践能力;三阶创新性课程包括天文竞赛、天文科研、天文观测设备DIY,主要培养学生的创新能力;四阶自主合作课程,主要培养学生的团队合作能力。

图1 四阶课程结构体系

四阶课程中,一阶课程主要通过天文学基础课程普及科学知识,培养和提高学生的科学精神;二阶课程主要培养学生对天文知识的探索精神;三阶课程主要渗透对科学知识的研究和证实,培养学生求是的科学精神;四阶课程在探索和研究科学知识的过程中渗透团队力量的作用。

二、在天文教育的理论和实践培训中,渗透科学精神

科学精神的培养离不开基层教师的创新性教学实践。广东实验中学的四阶课程体系包括12门课程,每一门课程渗透的科学精神具体如下。

一阶基础性课程包括天文学基础和地理学科基础两大课程,主要培养学生的天文文化素养。天文学基础主要介绍天文基础知识,如太阳系、太阳和恒星世界、银河系与河外星系、宇宙和宇宙生命的探索。课程目标主要是提高学生的天文基础,扩大和拓展学生视野,培养学生对地球外知识的认知和探索,提高学生对科学知识和精神的认识。地理学科基础主要是教师根据地理学科所涉及到的天文知识,进行知识拓展,如讲地球运动时,从地月位置的变化导致月相变化,拓展到其他天体的位置变化,如水星和金星与太阳的位置变化,形成东大距和西大距。同时结合学生实际需求,把握难度,以有效拓展学生的知识面,培养学生对科学知识的探索和求真精神。

二阶实践性课程包括天文观测、天文研学和天文摄影三门课程。天文观测课程主要包括观测选址、观测的仪器选择、观测内容、观测时间的选定、路边天文观测时的注意事项等,主要培养学生的观察能力、野外实践能力、组织能力等。其次,天文观测也有助于培养学生的实践能力和探索精神,从组织学生报名到观测的时间和内容的选定都由天文社学生骨干独立完成,教师在活动中起指导作用,帮助学生达到预定的目标。天文研学课程的主要内容是在暑假和周末组织学生外出参加有关天文的夏令营,夏令营期间带领学生领略各地的星空和不同观测地点对星空观测的影响,培养学生的观察能力和社会实践能力,提高学生对科学的认识和理解。天文摄影主要是针对爱好摄影的学生开设的一门课程。课程内容主要有深空摄影、相机的使用方法和各种参数的介绍,此课程主要提高学生记录真实画面的能力,以此培养学生掌握对科学真理探索的研究方法。

三阶创新性课程包括天文竞赛进阶课程、天文科研课程、天文观测设备DIY。天文竞赛进阶课程主要由辅导教师按照竞赛内容,在固定的时间集训授课,然后组织学生参赛。目的是通过竞赛检验天文教育的效果,提高学生参与天文活动的兴趣,帮助学生树立正确看待竞赛成绩的心态。天文科研课程主要是以学生和教师、专家一起做课题的方式促进学生天文能力和创新能力提高。天文观测设备DIY主要是通过制作小型望远镜、太阳黑子观测镜、活动星图、辅助观星系统等活动培养学生动手和创新能力。

四阶自主合作课程。包括网络研讨、天文社活动、天文竞赛高阶课程、校友讲座。网络研讨课程主要是利用信息技术如微信、公众号、QQ等进行研讨学习,天文社有专门的公众号和天文答疑群等,天文社的成员可以在任何时间、任何地点通过这些信息技术手段进行研讨和学习。天文社活动课程是天文社骨干开设的一门课程,主要为丰富教师的讲义和内容而开设,与教师的“天文学基础”课程互为补充,内容包括天文学基础、社团文化和精神的以及社团事务性的内容。天文竞赛高阶课程是针对全国天文奥赛而设置的,课程全部由学生自主设计和授课,内容主要包括天文的深空观测、天文数据分析、天文时事分享等。校友讲座是由已经毕业的校友,包括已经毕业且在大学学习天文、数学和物理等专业的天文社社长及成员开设。其内容包括天文学研究前沿的讲座、课题分享以及高中毕业后的人生规划课程;上课时间一般在寒假集训期间和平时的周末;形式有网络授课和现场授课。

三、在天文教育的教学方法中,渗透科学精神

教学方法服务于教学目的和教学任务。为了提高学生的科学精神,广东实验中学的天文教育主要采用了“学生主体化、教师互助化、活动常规化”方法实施课程。

1.学生主体化

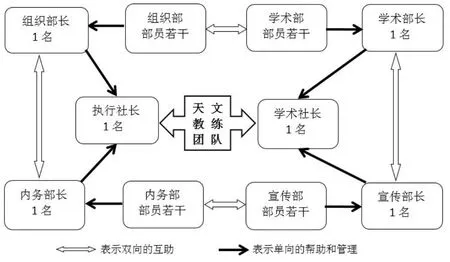

由于在天文社担任重要职位的学生都是各级各类比赛中的佼佼者,完全有能力教授天文学的有关内容,因此,利用建构性后现代主义课程论的设置特点,让学生成为课程开发者和创造者,使天文活动学生主体化(见图2)。

图2 学生主体化框架

学生主体化使学生在思考的基础上,通过自主探索等方式获得知识和技能,并在实践中应用知识和技能。

2.教师互助化

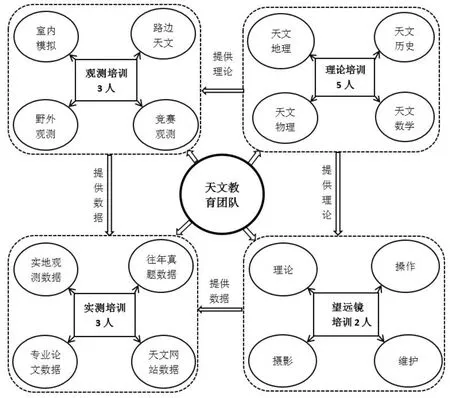

为了解决师资不足的问题,教师成立了互助组,使辅导教师互助化(见图3)。

图3 教师互助化框架

天文辅导课程主要由地理组承担,教师团队由主管教师和辅导教师组成。天文辅导课程的主要内容包括天文学基础理论、望远镜操作、天文观测以及实测等。各位教师针对不同的辅导内容分成四组,其中,理论辅导组承担多主题的理论培训,如一位教师需要承担太阳和恒星世界两部分共10课时的理论辅导;望远镜操作组的教师主要负责对望远镜的组装、利用望远镜观测、望远镜的维护等方面进行系统的培训;实测培训组的教师则专门利用收集到的与天文有关数据,对学生进行实测的培训;观测培训组的教师主要负责指导学生利用肉眼观测和望远镜的观测,另外还需要根据竞赛和学生的需求,组织学生进行校内和校外的观测实践。其次望远镜和观测培训组的教师,还需要承担相应的理论培训。各辅导组的教师互相交流和帮助,使辅导教师互助化。

教师互助化充分发挥了各个教师的专业特长,不同教师的教学风格和对科学知识及科学精神追求的不同方式及理解能够潜移默化地影响学生。

3.活动常规化

由于学校的日常教学活动有时会影响天文活动的开展,所以天文活动的形式也在不断地丰富和创新,活动组织形式也由教师组织和管理转向由学生自发策划和管理。同时,为了保证天文活动的正常进行,学校特别开出一条绿色通道,让天文活动常规化,如承办各级别的天文知识竞赛、夜晚观测活动、邀请校外专家作报告、路边天文活动、参加校外相关社团的联宜活动等,这些活动都会在固定的时间开展。

四、在天文教育的效果评价方式中,渗透科学精神

1.天文教育的评价方式

天文教育的效果,可以从以下几个方面评价:一是学生在中学学习天文后,大学选择天文专业;二是在大学虽没有专门读天文专业,但仍然是大学天文社团的骨干社员或是天文社团的创建者;三是大学毕业后从事的是天文专业的相关职业,如天文科研、天文科普或是天文教育等;四是通过天文竞赛的成绩进行评价;五是通过天文活动进行评价。五种天文教育的评价方式各有特点,在五种评价方式中渗透科学精神的培养是中学天文教育教师的责任。

第一种评价方式是学生在中学学习天文后,大学选择天文专业。这类学生从中学就树立了从事天文科学事业的志向,这要求进行天文教育的教师具有较高的天文文化素养和人格魅力,不仅要在专业上引导学生,还要从学生性格特点和爱好上引导学生从事天文学的研究。

第二种评价方式是受中学学习天文影响,虽然大学没有学习天文专业,但是他们利用在中学学到的天文知识和技巧,活跃在大学的相关社团中,有的甚至是大学天文社团的创建者,为大学生了解地球之外的星空世界、拓展视野、提高素养做出了积极贡献。

第三种评价方式是大学毕业后从事天文专业的相关职业。从事的职业为天文教师或天文科研人员,又或从事与天文相关的行业,如航空航天等。这些从业者有可能大学是天文专业,也有可能大学不是天文专业,但受中学天文教育的影响,把中学时期的爱好变成了自己的职业追求。

第四种评价方式是在相关天文知识竞赛中评价。天文知识竞赛虽然只是检验学生对天文知识掌握水平高低的一种手段,但从侧面也可以反映出学生对天文知识的热爱和执着。天文知识竞赛成绩的高低也能检验一个学校对天文教育的支持程度和对天文科学知识的重视程度。

第五种评价方式是通过天文活动进行评价。天文活动有许多种形式,如野外观测活动、校内观测活动、特殊天象的观测活动、天文夏令营和冬令营等。在活动组织、实施过程中渗透天文科学知识和精神素养,从活动的成果中评价学生对天文科学知识和科学精神的成效。

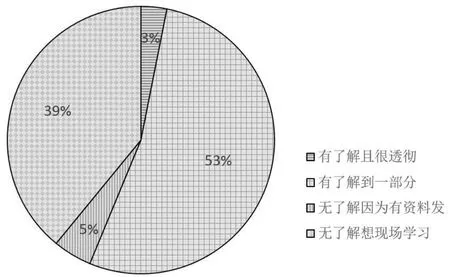

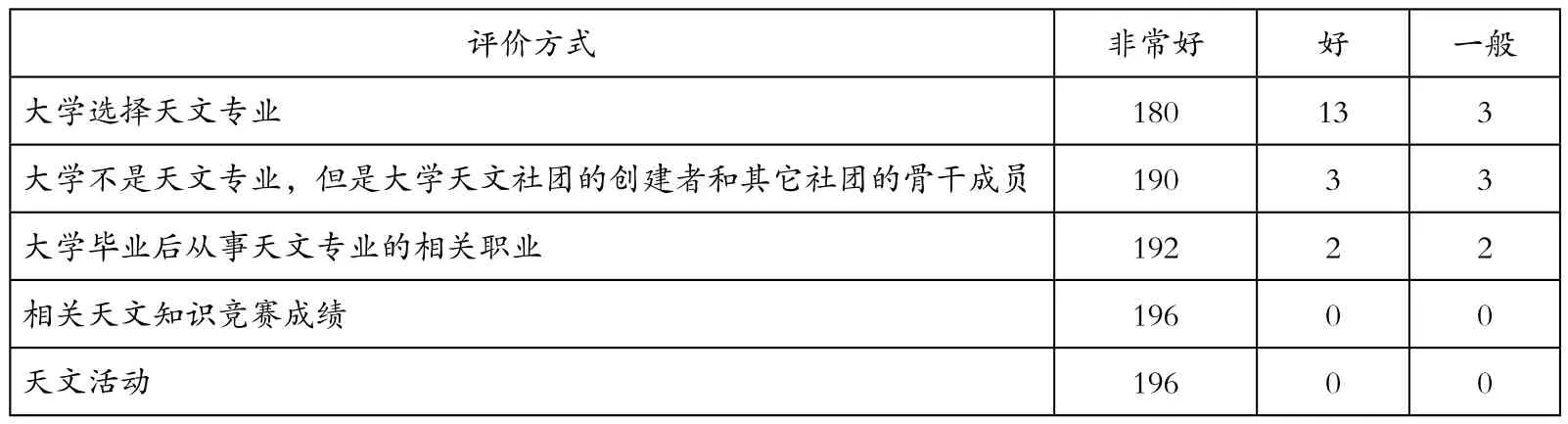

以下是一次野外观测活动的统计数据(见图4)。高一和高二学生参加了此次活动,总数64人,其中男生30人,女生34人。从图4可以看出,参加本次活动的学生中有3%对观测活动有提前了解且很透彻,53%的学生有提前了解一部分,39%的学生想现场了解。总体来说,参与活动的学生喜爱天文观测活动,反映出参与的学生对科学知识的追求。本次观测活动有89%的学生认为达到了满意水平以上,参与的学生对这次观测活动和科学知识的探索比较满意,也说明组织此次活动的学生和教师对科学知识有着深刻的了解和丰富的把握(见图5)。

图4 学生对观测活动的提前了解情况

图5 学生对观测活动的整体满意度

2.培养科学精神方式的权重

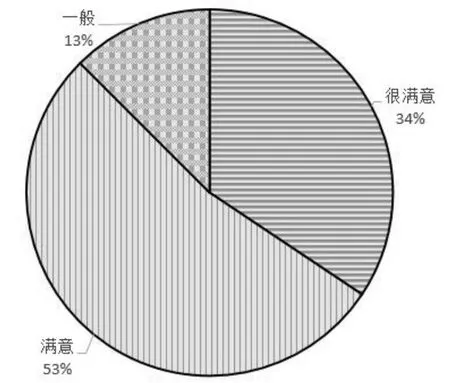

针对以上五种评价方式,笔者将每一类评价方式对培养科学精神素养的成效分为三种类型:非常好、好、一般。通过对广东实验中学天文社毕业和在校的196人进行调研后,得出如下结果(见表1)。

表1 评价方式对培养科学精神的成效

以上表格数据显示,有180人认为受中学学习天文知识和参加天文活动的影响,培养了学习天文的兴趣和对科学的探索精神而选择大学学习天文专业,占总人数的93.3%,认为效果非常好;有190人即占总调查人数近97%的学生认为,在中学天文社团中学到的天文知识和对科学知识的探索精神培养效果非常好,促使他们活跃在大学的各种社团,追求更加全面的科学素养。有192人即占总调查人数的近98%的学生认为,在中学培养的天文知识和科学素养是其大学毕业后从事天文专业相关职业的指向灯,并认为这种培养效果非常好。参与调查的所有学生认为参与天文知识竞赛对培养科学精神素养的效果非常好;参与调查的所有学生都认为天文活动的效果非常好。

数据结果表明,不管哪一种评价方式,都有超过90%以上的学生认为高中阶段的天文教育对学生科学精神素养的培养具有至关重要的作用。

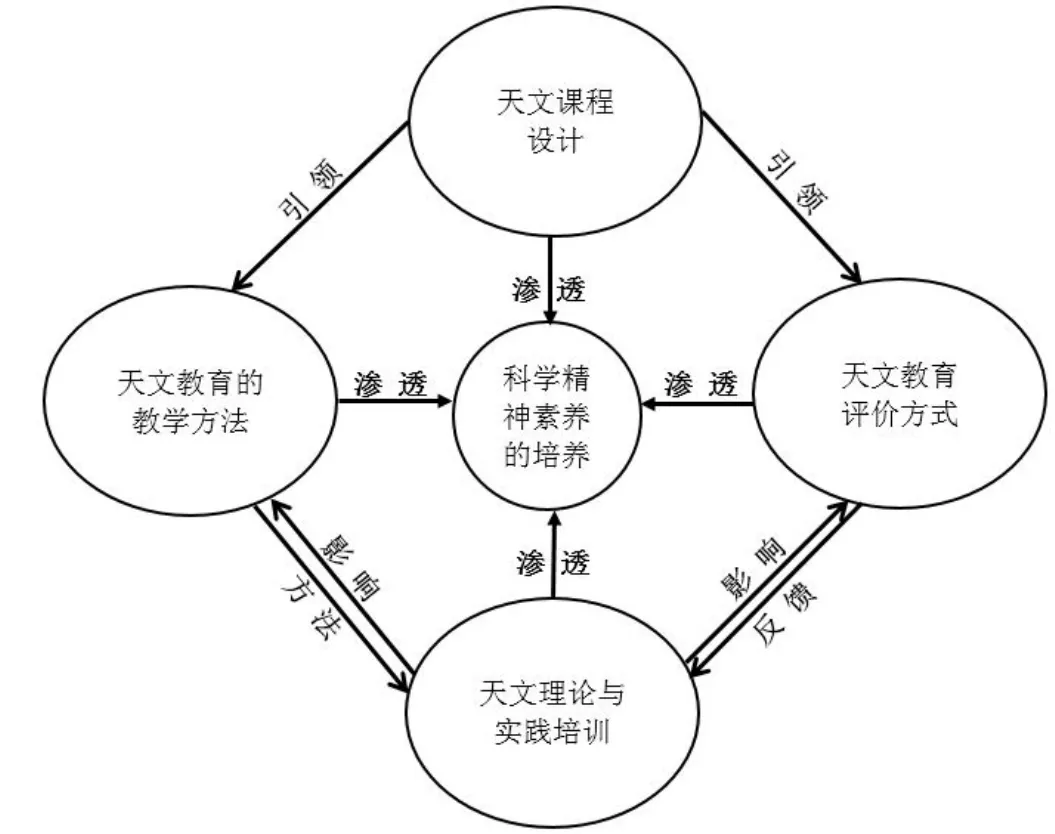

五、模式体系的构建

为提高学生的科学精神,广东实验中学基于高中天文学基础课程建立了培养学生科学精神的模式体系(见图6),科学精神的培养是整个课程实施的核心;天文课程设计是整个培养模式体系的顶层,引领天文教育的教学方法和评价方式;理论和实践培训培养学生精神素养的主体内容;天文教育的教学方法为天文理论与实践培训提供了方式方法,同时天文理论与实践培训内容也影响天文教育的教学方法;天文教育的评价方式是对天文理论与实践培训效果的反馈,同时也影响天文理论与实践培训的内容。

图6 基于天文学基础的科学精神培养的模式图

六、结论

科学精神的培养是高中各学科教学的主要目标之一,基于天文学基础课程的理论和实践培训,通过课程设计、教学方法、多角度的评价体系构建的培养学生科学精神的模式体系,能有效培养学生的科学精神,也能为其他学科培养学生的科学精神提供参考。