基于“三生”用地变化的生态风险时空格局分析和预测

——以粤港澳大湾区为例

2022-07-26汤江龙

聂 琪,汤江龙

(东华理工大学测绘工程学院,江西·南昌 330013)

生态风险评价是十分重要的生态管理手段,可以分析和度量生态系统及其组成部分在受到外界胁迫后所产生不良生态后果的可能性[1-2]。城市土地利用变化是城市化的直接表现,随着城市无序扩张进程加快,城市土地利用结构趋于不合理[3-4],生态平衡受到冲击,人与自然面临越来越多的考验。而在中国“十四五”规划阶段,基于土地利用开展生态风险研究,对形成高质量发展的国土空间保护新格局具有重要意义。

目前国内外生态风险研究主要集中于风险源与风险受体分析、基于土地监测数据进行生态风险评价和生态风险对策调控等方面[5-6]。而生态风险评价方法基本可分为基于风险源汇和基于土地利用景观格局两大类。在生态检测资料缺乏历史积累时,可基于土地利用数据阐述和评价土地利用方式对生态系统的影响[7]。土地利用对区域生态安全起决定性作用,不同的土地利用结构对生态环境产生的影响具有区域性和累积性,并直接将结果反映于生态系统的组成和结构上。2019 年,中央明确提出划定“三生”空间的总体要求,基于“三生”空间的土地利用格局及其演变将土地利用变化与区域转型发展相衔接,是研究土地利用变化问题的新视角[8]。土地利用的生态、生产、生活三大主导功能间的转化是土地利用转型的表现之一,也是地方社会经济转型的必经阶段。

伴随着联合国千年生态系统评估报告发布[9],研究视角正经历着由全球到区域再到地方的转变,已有研究体现了基于土地利用进行生态风险研究的优势,但大多侧重于“从过去到现在”土地利用演变对生态风险的影响的总结和驱动机制研究,而基于未来土地利用变化对生态风险影响的研究有待深入;并且对土地生态风险空间集聚效应的时空演变研究相对不足,不利于国土资源和社会发展差别化政策的指定;同时,在土地预测模拟方面,多采用CLUE-S、CA-Markov、FLUS等模型。然而,FLUS模型[10]虽然能够根据驱动因子与土地利用之间的定量关系有效模拟土地利用空间分布,但缺乏对土地利用需求数量的模拟。Markov 模型[11]侧重时间维度分析预测土地利用变化,与FLUS结合,可实现土地利用在数量和空间的双重模拟,为其他城市的土地利用生态风险预测提供参考。

粤港澳大湾区作为中国首个正式审批建设的大湾区,其经济活力和城镇化速度均位于中国前列,但高强度的经济开发和无序的城市扩张对原有生态环境的结构和功能造成了破坏,加强大湾区生态文明建设刻不容缓。本文以粤港澳大湾区为例,引入生态风险评价模型对区域过去、现在和未来的生态风险的时空格局演变特征进行识别,借助空间统计分析方法、重心模型以及FLUS-Markov复合模型深入探究区域风险的演变规律,研究结果可为促进区域“三生”空间协调发展、构建景观生态安全格局提供借鉴,为打造“美丽湾区”提供方向指引。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

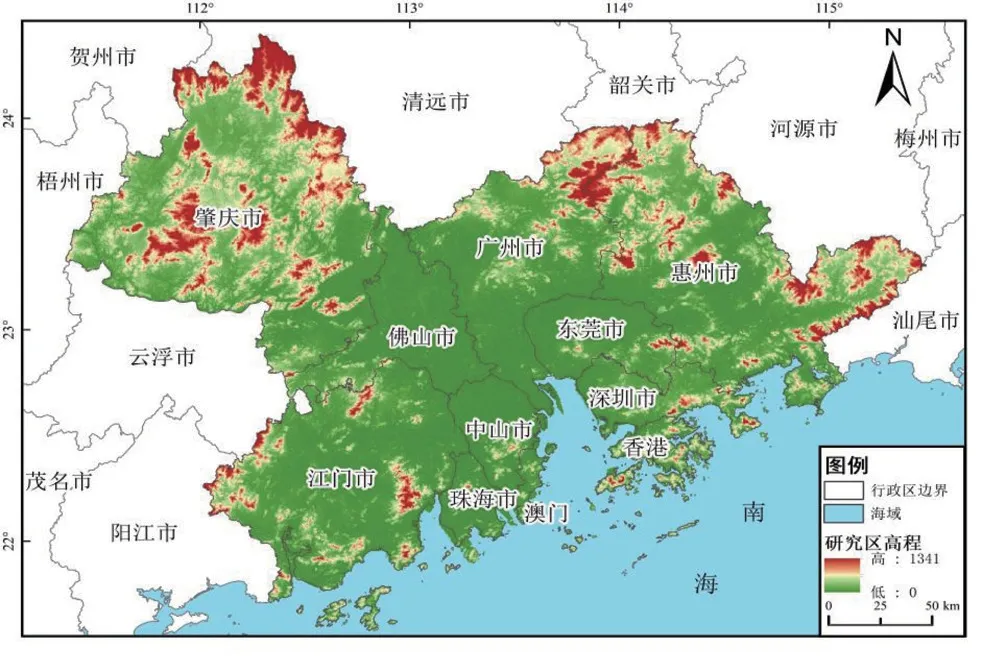

粤港澳大湾区作为全球四大湾区之一,是由“九市二区”组成(图1),即香港、澳门、肇庆市、佛山市、江门市、佛山市、广州市、东莞市、中山市、深圳市、珠海市。该区域地处珠江下游,总面积约为5.6万km2,呈“蝌蚪状”,拥有约1.1万km2“喇叭形”的平原面积,形成了“三面环山、一面临海,三江汇合、八口分流”的特殊地貌。大湾区以全国5%的人口创造了约占全国1/7的GDP生产总值,已日渐成为全球人口和经济体量最大的湾区之一。但自改革开放以来,在经济高速发展,建设“一流湾区和世界级城市群”的同时,粤港澳大湾区土地利用程度加强,“三生”空间和生态风险均发生了明显的变化。

图1 粤港澳大湾区位置及地形示意图Fig.1 Schematic diagram of the location and topography of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area

1.2 数据来源及预处理

本文主要采用了2000年、2010年以及2018年三期土地利用遥感数据、高程等地理数据、水系分布数据、全国路网数据和相关GDP等数据。其中,土地利用遥感数据、全国地市行政边界、中国路网数据、全国居民点空间分布数据均来源于中国科学院资源环境科学与数据中心 (https://resdc.cn),DEM数据来自于地理空间数据云(http://www.gscloud.cn/),GDP相关数据来源于各城市的统计年鉴等。

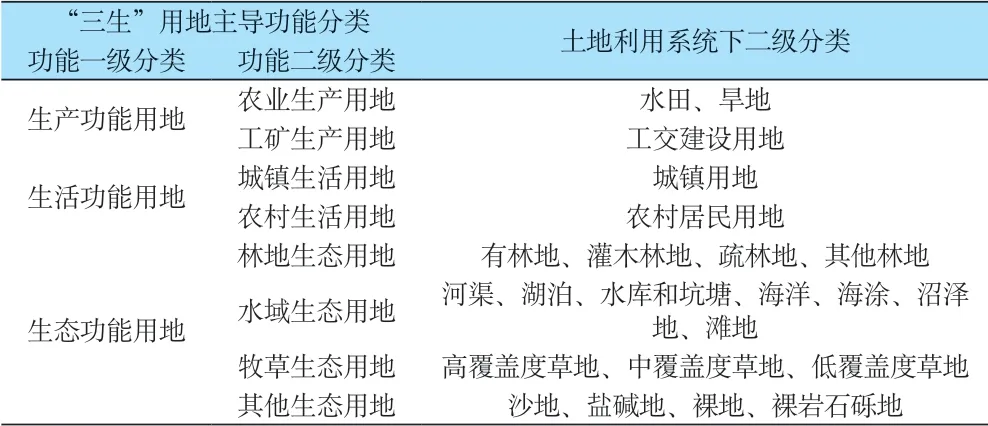

利用ENVI软件对获取到的三期Landsat TM进行解译,Kappa系数均高于80%,精度为30×30m,并按照《土地利用现状分类标准》对用地进行分类整合。同时,从“三生”视角,参考已有研究成果[8,12],按照国土管理行业标准将用地分为三大类和八小类形成“三生”格局,将土地利用类型基于满足人们不同方面的需求划分为生活、生产和生态功能,构建“三生”用地分类体系以求充分体现粤港澳大湾区社会发展的多个维度,其具体分类如表1所示。

预测所需要的坡度、坡向数据通过ArcMap的3D Analyst tools对获取到的DEM数据进行提取。

表1 “三生”用地功能分类Table 1 Functional classification of the production-living-ecological land use

2 研究方法

2.1 信息熵指数

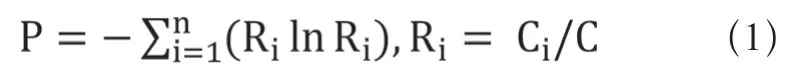

信息熵能够体现土地利用的有序性和均衡性,可以充分反映出土地利用系统的空间结构的特征,熵值越大,土地利用系统就越紊乱,从而生态风险的变化度就越大[13]。计算公式如下:

式中:P为土地利用结构的信息熵,Ri是研究区各地类占土地总面积的比例,C为研究区土地的总面积,Ci是某一地类的面积。

2.2 区域生态风险评价模型

生态风险是指人为或自然因素影响下景观格局与生态相互作用所产生的不利后果[14]。由于不同的生态系统所处的状况发生条件对生态系统所造成的影响各异,可将生态风险指数定义为各类景观对生态所产生的风险值,表示各景观所导致生态风险的贡献度。因此参考已有研究[14-16],将土地利用生态风险权重指数和景观破碎度引入生态风险构建区域生态风险模型,建立土地利用类型与景观生态风险之间的联系,以全面反映外界干扰下各景观类型所代表的生态体系所受到的风险威胁程度。景观破碎度主要表现为景观斑块密度和景观蔓延度。斑块密度指数是指区域单位面积内的斑块数量,值越大说明景观受干扰更强烈,景观破碎化程度高;景观蔓延度用来表征斑块连通水平,值越大,景观斑块的连通性和完整度越好,景观破碎化程度低。区域生态风险计算公式如下:

式中:ERI表示土地利用生态风险指数;Bi是第i类土地利用的面积;B代表研究区域的总面积;Qi是第i类土地利用所代表的景观生态风险强度指数,也就是i地类生态风险权重;U是斑块密度指数;V代表景观蔓延度指数。

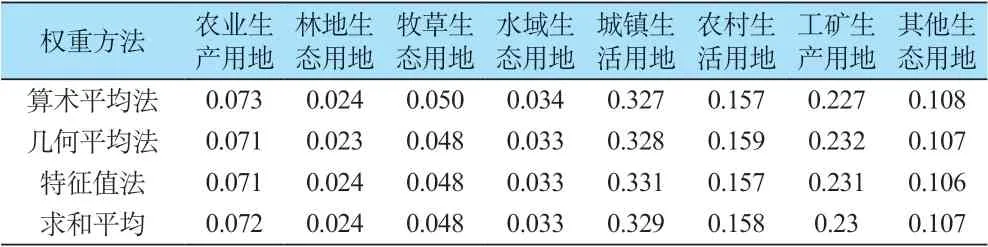

本文利用Matlab软件,基于AHP分析法构造各景观的相对强度判断计算各地类的生态风险权重。但以往绝大多数的研究是通过层次分析法(AHP)采用单一方法求得权重,本研究以Matlab为平台通过层次分析法代码利用算术平均法、特征值法、几何平均法求得权重,对三者进行求和平均(表2),可使权重结果愈加合理。而景观斑块密度和蔓延度利用Fragstats4.2软件计算获得。

通过计算分析,生态风险权重一致性检验结果为0.029(小于0.1),表示强度指标矩阵具有满意的一致性。各土地利用生态风险权重如表2所示。

表2 土地利用生态风险权重指数计算确定Table 2 Calculation of land use ecological risk weight index

2.3 空间地统计分析

根据景观生态学研究[17],单个风险小区的面积应是土地利用平均斑块面积的2~6倍,利用Fragstats软件计算可知粤港澳大湾区的平均斑块面积约为3.02 km2,兼顾研究区域的面积和采样工作量大小,经过反复尝试,决定采用5×5 km的格网对大湾区进行等距离采样,共生成2595个生态风险小区。

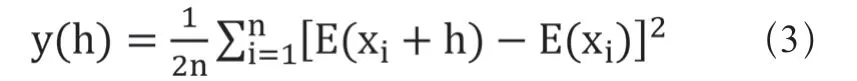

将计算出的2595个生态单元的生态风险指数赋值给风险小区的几何中心,采用半变异函数分析方法,利用Gs+软件对2000、2010和2018年的生态风险指数与半变异函数进行拟合,根据拟合结果利用GIS对生态风险小区的风险指数进行插值,从而得到大湾区生态风险的空间分布情况。半方差计算公式[18]为:

式中:y(h)是半方差;h为样本距;E(xi)、E(xi+h)是在xi、xi+h的生态风险指数;n是间距为h的样本总数。运用Gs+软件对三期数据进行半变异函数进行拟合后,利用GIS进行克里金空间插值。基于大湾区的土地实际情况,为凸显不同时期生态风险变化特征将大湾区生态风险插值结果划分为5个等级:低风险区(ERI<0.03),较低风险区(0.03<ERI≤0.055),中风险区(0.055<ERI≤0.105),较高风险区(0.105<ERI≤0.135),高风险区(ERI>0.135)。

2.4 重心模型

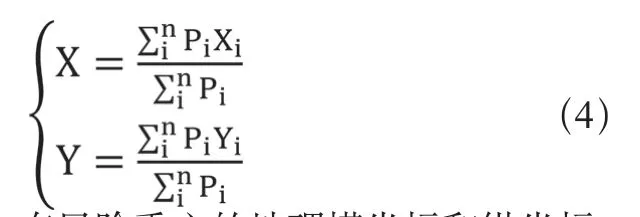

重心模型主要基于重心位置偏离几何重心的移动方向和距离展示出某要素的空间变化特征[19],在探索空间要素演化轨迹上具有独特优势。本研究采用几何重心法衡量某要素的空间分布状况,计算公式如下:

式中:X、Y为生态风险重心的地理横坐标和纵坐标;Pi是第i个生态风险次级区域(每一个栅格单元)的属性值;Xi、Yi指第i个生态风险次级区域中心的横、纵坐标。

2.5 FLUS-Markov复合模型

FLUS模型是基于元胞自动机(CA)模型和系统动力学(SD)模型,整合神经网络和轮盘赌选择机制建立的土地利用情景预测模型,根据该模型的运行机制可以获取基于土地利用与多个驱动因子的适宜性概率图集和基于自适应惯性机制的元胞自动机的土地利用情景模拟[20]。FLUS模型计算公式参见文献[21]。

由于FLUS模型缺乏预测未来土地利用类型的数量变化,现耦合Markov模型,从而在数量和空间都充分挖掘土地利用动态演变信息。Markov模型的计算公式参见文献[22]。

(1)土地利用驱动因子的选择

综合现有研究成果[14,23]、研究区域现状,选取高程、坡度、坡向、到铁路的距离、到河流的距离、到公路的距离、到居民点的距离和GDP作为土地利用驱动因子。

为验证驱动因子的合理性,本研究利用SPSS软件进行Logistic逐步回归分析,检验土地利用与各驱动因子之间的相关性。受试者工作特征曲线 (Receiver operating characteristic curve, ROC)可用来分析各因子对地类的判断解释效能,当ROC值越趋近于1,各因子对地类的解释程度越高。各土地利用类型的ROC检验结果表明:ROC值分别 为0.79、0.87、0.80、0.83、0.90、0.77、0.78、0.79,均大于0.73,上述所选择的驱动因子可以用来描述大湾区土地利用的变化。

(2)精度检验

本文根据2010年的粤港澳大湾区土地利用模拟了2018年的土地利用情况,并采用Kappa系数以及FoM值对2018年的模拟图层进行精度检验。2018年的检验结果显示:Kappa系数以及FoM值分别为0.86和0.03,精度较高,该复合模型具有较好的预测效果,基于此,进一步开展2026年的土地利用格局预测。

3 结果分析

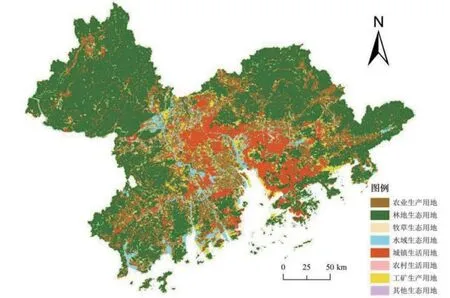

3.1 土地利用变化分析

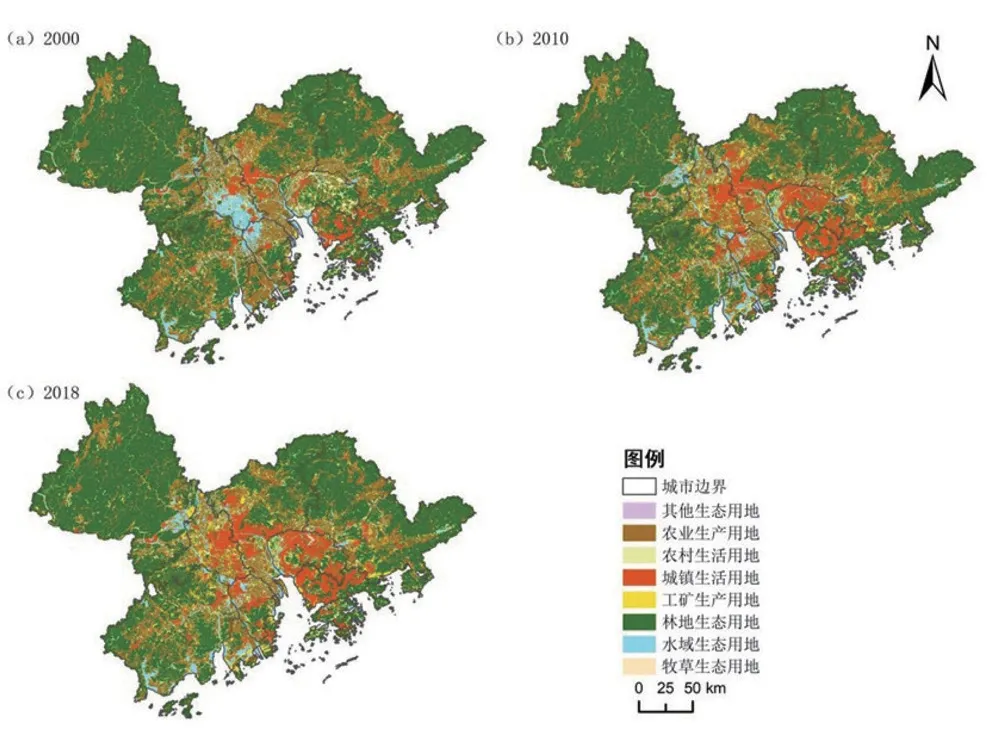

根据“三生”格局分类标准,利用ArcMap的 “Reclass” 工具对三期土地利用图层进行重分类得到粤港澳大湾区2000~2018年“三生”格局下土地分布图(图2)。整体上,大湾区地类以林地生态用地和农业生产用地为主,分别占地类总面积的53.55%、22.36%,主要分布在肇庆、江门、惠州。研究区2000年、2010年和2018年土地利用信息熵分别为:1.22、1.34和1.37。大湾区总体信息熵都较高,城市化速度和对外开放的程度不断加快,于2000~2010年信息熵变化较大,增幅达到7.14%,研究区土地地类变化明显,土地利用系统的有序性降低。但进入后城市化阶段,大湾区的土地利用信息熵增长变缓,2010~2018年增幅为2.11%。

图2 研究区2000~2018年“三生”用地二级分布Fig.2 Secondary distribution of the production-living-ecological land use in 2000-2018

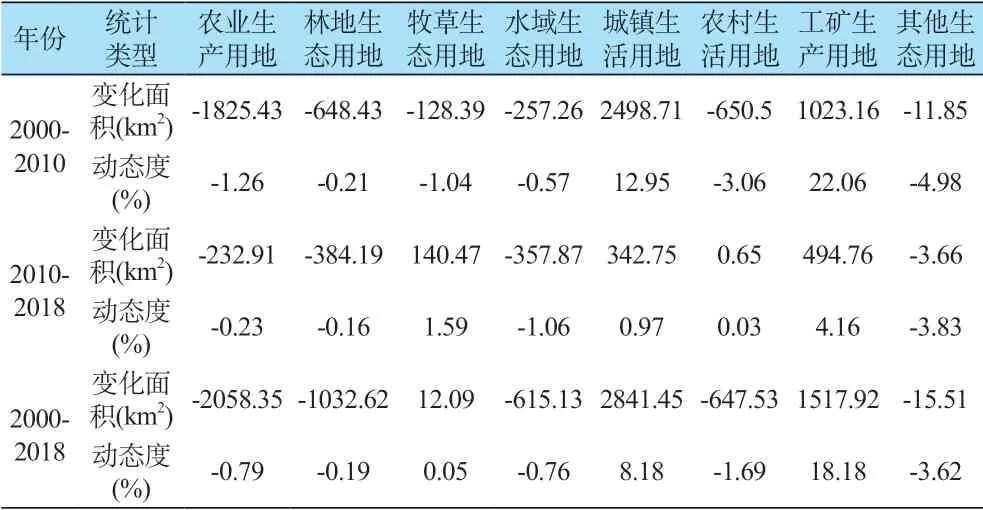

粤港澳大湾区地类变化趋势主要可分为递增、递减、先减后增三种情况。呈现“阶梯式”递增的地类是城镇生活用地和工矿生产用地,在2000~2010年期间,受产业转移浪潮和“前店后厂”模式影响,大湾区城镇生活用地和工矿生产用地面积显著增加,分别增加了2498.71 km2和1023.16 km2,动态度也分别高达12.95%和22.06%,其增长主要集中在广州、深圳、东莞、香港;经历急剧增长后,两地类于2010~2018年出现增长幅度较小,动态度分别为0.97%、4.16%。呈现“V”型减少态势的是牧草生态用地和农村生活用地,两地类在2000~2010年面积分别减少了128.39 km2、650.50 km2,在2010~2018年又呈现出面积回升态势,但增长幅度较弱,仅增长了140.47 km2、2.97 km2。而伴随着城镇生活用地和工矿生产用地的急剧增加,大湾区社会经济迅速发展,农业生产用地、林地生态用地、水域生态用地、其他生态用地都发生不同程度的减少。其中,农业生产用地面积减少量高达1825.43 km2,其动态度为-1.26%,生态功能用地逐渐被生活功能和生产功能用地挤压(表3)。

3.2 区域生态风险变化特征

3.2.1 生态风险时空分异

(1)生态风险指数空间结构分析

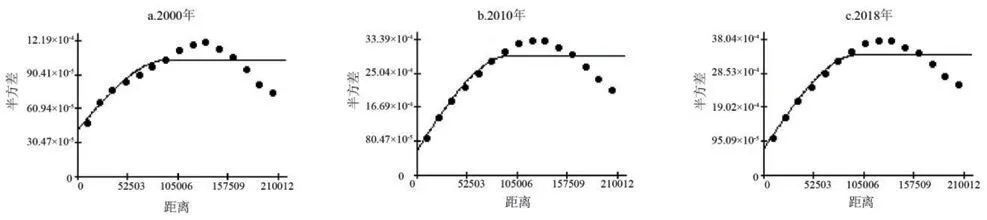

基于半变异函数[24],利用GS+7.0对2595个生态单元的风险值进行拟合,拟合结果如表4和图3所示:由于2000至2018年的生态风险值用球状模型拟合效果最优,可决系数分别为0.66、0.79、0.83,所以可基于球状模型对粤港澳大湾区的生态风险空间结构进行分析。其中,块金值呈递增趋势,但在研究后期增长速度放缓,表明在该研究尺度内,生态风险具有内部变异性,且该变异性情况由随机因素所引起的概率总体增大;基台值由2000年的0.00105增加至2018年的0.00337,说明大湾区的城镇化不断发展,生态风险空间分布不均性增强,差异性逐渐扩大。块金效应逐渐减小,变化范围在20%~40%之间,变程值由2000年的93800 m增加至2018年的98500 m,这说明大湾区生态风险的空间相关性不断增强,生态风险值相关性处于中等水平,相关性范围不断增加。

表3 粤港澳大湾区土地利用动态度变化Table 3 Changes in land use attitudes in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area

表4 半变异函数拟合值Table 4 Fit values of the semi-variant functions

图3 粤港澳大湾区生态风险半变异函数拟合曲线Fig.3 Plot of the semi-variation function of ecological risk in the Greater Bay Area

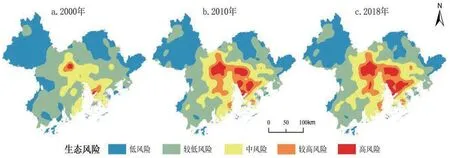

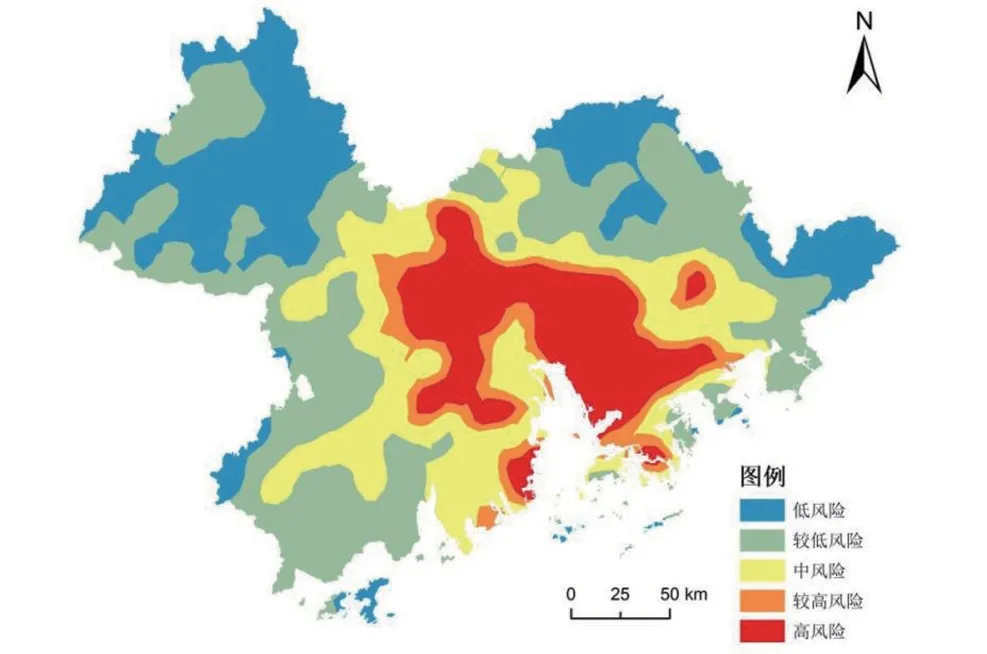

(2)生态风险时空格局分析

利用ArcMap地统计分析模块进行克里金插值后得到三期粤港澳大湾区土地利用生态风险等级图(图4)和面积变化表(表5)。结果表明:2000~2018年粤港澳大湾区的土地利用生态风险等级面积变化较大,生态环境整体趋于恶化。较高风险区域所占比例由1.43%增加到5.7%,高风险区所占比例由0.39%增加到9.76%,两区域所增加的面积基本与建设用地扩张区域重合。

自1978年改革开放以来,大湾区发挥着“试验田”的作用,空间、人口、经济和社会的快速城镇化,导致生态压力不断加剧,建设用地的持续扩张,景观破碎化严重,生态风险等级持续增高。2000~2010年期间,低风险和较低风险共减少了8968.65 km2,较高风险和高风险共增加6608.03 km2。2010年之后,实行了严格的耕地保护和节约用地制度,全力探索耕地保护严、建设占地少、用地效率高的科学发展之路等一系列措施,有效遏制了建设用地无效扩张,促进了土地利用结构更加合理化。由此,在2010~2018年期间,较高风险和高风险面积呈现增加放缓趋势,共增加了962.71 km2。

对“三生空间”土地利用生态风险进行空间定位(图4),粤港澳大湾区不同时期生态风险呈现出明显的空间差异性,总体呈现出东北、西北两翼低,中间圈层、沿海方向半环式延伸的分布特点。

2000年,高风险区主要呈球状分布在人类活动密集的广州市和深圳市,在研究期间,该高风险区逐渐向外延伸扩张,基本与城市建设用地扩张空间重合,城市逐渐进入建设用地“存量挖掘”阶段,建设用地从无序零散状态逐渐向有序规模演变,2018年高风险区主要分布于深圳、广州、东莞、香港和澳门这些经济发达、现代化建设较好的中心城区,这主要因为随着城市扩张和经济发展,这些区域人口急剧增多,人地矛盾逐渐恶化,需加强管制。2000年,低生态风险区主要集中在肇庆市和惠州市,但2000~2018年期间,两翼低生态风险区面积减少了29.26%,主要是因为在城市发展过程中,人类行为破坏了土地的整体性,其分离度和破碎度逐渐变大。较高风险区总体沿中部高风险区向外延伸,分布较为集中,面积由795.70 km2增加至2018年的3163.02 km2,增加的区域主要分布在广州、深圳、中山地区,主要由于建设用地零散分布,侵占大量农业生产用地,景观破碎化加剧,从而佐证了快速发展的城市化对生态风险影响显著。

图4 2000~2018年粤港澳大湾区生态风险等级空间分布Fig.4 Spatial distribution of ecological risk levels in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area from 2000 to 2018

表5 大湾区2000~2018年土地利用生态风险面积变化Table 5 Changes in land use ecological risk area in the Greater Bay Area from 2000 to 2018

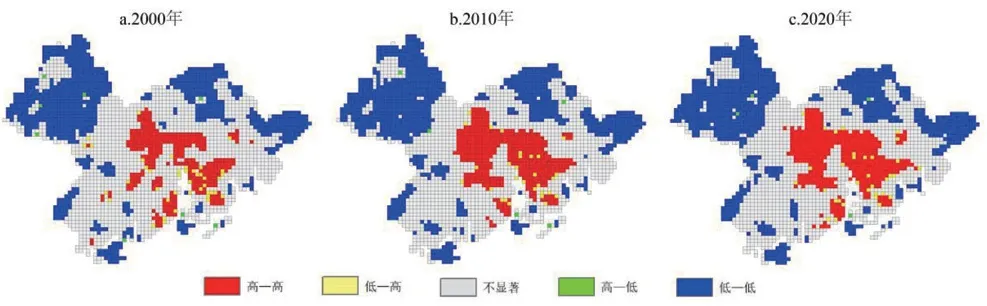

3.2.2 生态风险空间集聚特征分析

为探讨土地利用生态风险指数的空间相关性,利用GeoDa计算2000年、2010年和2018年的风险值的空间相关性。三期全局Moran’s I指数分别为0.58、0.72、0.72,均为正相关并呈上升趋势,表明粤港澳大湾区生态风险存在集聚效应,且有较强的空间相关性。局部空间自相关图(图5)表明,三期粤港澳大湾区生态风险指数空间分布均主要以高—高和低—低聚集为主。ERI的高值聚集区主要分布在广州、深圳,在2000~2018年期间高值聚集区范围逐步扩大。低值聚集区在2000年主要分布在东北、西北两翼,但自2000年后,该区域低值聚集区域面积明显减少,于2018年,低值区主要集中在肇庆和惠州市。

图5 2000~2018年局部空间自相关Fig.5 Local spatial autocorrelation in 2000-2018

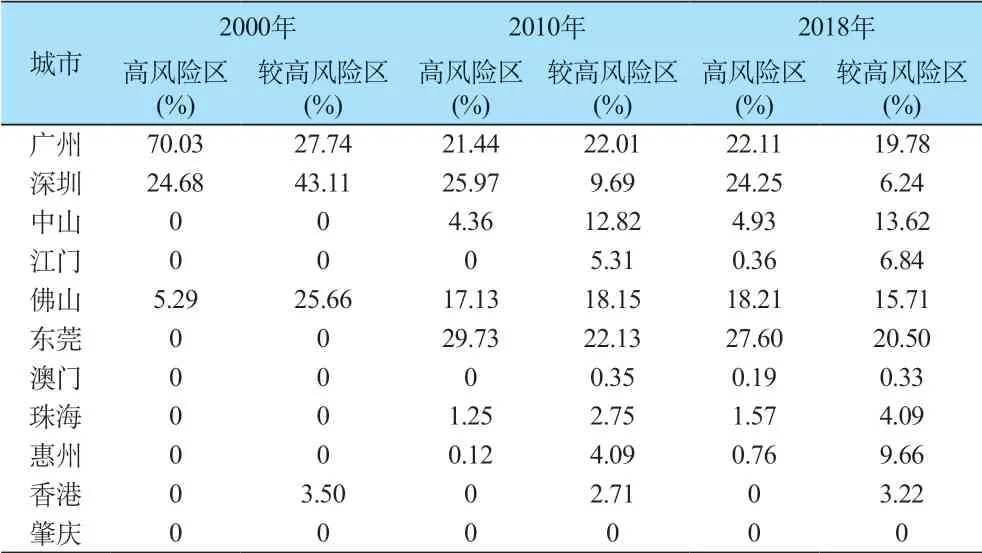

3.2.3 城市较高和高风险区分析

基于GIS以及EXCEL技术支持,得到粤港澳大湾区11个城市高风险和较高风险区的比例变化(表6),结果显示:各城市在研究阶段高风险和较高生态风险所占比例各异。在2000年,广州高风险区所占比例高达70.03%,深圳的较高风险面积所占比例最高,达43.11%。伴随着经济的高速发展,在2018年,除肇庆和香港的高风险所占比例均为0之外,其他城市高风险面积迅速扩大,其中广州的面积较研究初期增加了695.72%,深圳增加了2376.32%;香港较高风险区面积较基期变化最大,增加了266.21%,其次是广州增加了183.48%,深圳却减少了42.44%,东莞的较高风险区面积比例最大,为20.5%,其次是广州和佛山。

表6 研究区内各城市高风险区占比Table 6 The proportion of high risk areas in all cities in the study area

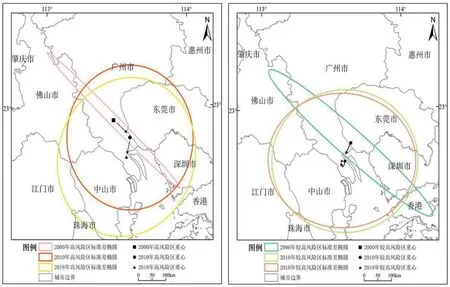

粤港澳大湾区生态高风险和较高风险重心轨迹见图6,基于GIS的“Spatial Analyst”工具对克里金插值后的生态风险指数计算高风险和较高风险的重心迁移轨迹,深入分析生态高风险和较高风险的空间演变特征。结果显示:高风险区重心2000~2018年均位于广州,总体朝南移动,总位移为29206.69 m,表明大湾区南部的生态风险变化较大,有一定程度的加剧;根据大湾区高风险区的椭圆形状,即扁平程度呈现逐渐降低的趋势,表明长轴方向的城市生态风险指数快速提高,推动标准差椭圆朝南部区域扩展,分布范围逐步扩大,椭圆面积在研究期间增加了7386.01 km2。高风险区位于珠江三角洲平原,地势平坦,人类活动剧烈,土地破碎化严重,是土地利用生态风险需要调控的重点区域。较高风险区重心在2000年位于东莞,经西南位移12456.44 m至广州,再经西北平移了2202.07 m基本与高风险重心迁移趋势重合;根据较高风险区标准差椭圆形状可知,其扁平程度呈现“先减后增”的趋势,扁率自2000年的0.879降低至2010年的0.143,又在2018年增加至0.21,说明汇集在长轴方向的城市风险指数不断提高,推动了较高风险标准差椭圆向西南方向发展,分布面积增加了5149.99 km2。总体而言,高风险区和较高风险区都主要位于城市中心周边地区,由于城市的“虹吸”和“辐射”效应,土地利用的蔓延度下降,景观被各类生活用地切割,所以在经济发展转型的同时,需对国土空间规划加强生态指导,形成合理的土地利用空间布局。

图6 较高风险和高风险区重心转移轨迹Fig.6 Center of gravity shift trajectory in higher and high risk areas

3.3 大湾区土地利用生态风险预测分析

3.3.1 土地利用格局预测

经GeoSOS-FLUS软件评估,2018年的Kappa系数以及FoM值分别为0.86和0.03,证明该复合模型具备较好的土地格局预测效果,基于此,本研究进一步对粤港澳大湾区2026年的土地利用格局进行预测,得到2026年的土地利用格局分布(图7)和“三生空间”各地类的面积预测结果(表7)。结果表明:粤港澳大湾区2010~2018年的土地格局演变与2018~2026年的演变趋势较为一致。农业生产用地、林地生态用地、水域生态用地、其他生态用地面积持续下降,变化率基本与2010~2018年一致,城镇生活用地、农村生活用地、工矿生产用地面积均有不同程度的增加,而牧草生态用地面积下降了7.35%。其中,工矿生产用地变化率最大,2018~2026年的变化率为20.85%,农村生活用地面积略微增加,2018~2026年阶段的变化率为1.12%。

3.3.2 生态风险预测

基于FLUS-Markov复合模型获得粤港澳大湾区2026

图7 粤港澳大湾区2026年土地利用格局预测Fig.7 Forecast of the land use pattern in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area in 2026

表7 粤港澳大湾区2010~2026年景观类型面积变化Table 7 Changes in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area from 2010-2026

年生态风险空间分布(图8)和生态风险等级面积占比(表8)。结果显示,粤港澳大湾区2018~2026年生态风险的演变规律与2010~2018年较为一致。到2026年,低风险和较低风险占比持续减少,主要向高风险和中风险转移,高风险区基本与中心城市重合,为广州、深圳、佛山、东莞、香港和澳门,地区生态风险进一步加剧,高风险占比大幅上升至20.14%。上述现象反映了粤港澳大湾区2018~2026年生态风险有明显加剧,这主要是因为在2018~2026年生态风险低的生态用地面积缩减,土地破碎化由于人类活动逐渐严重,生态风险高的生活用地和工矿生产用地进一步扩张。粤港澳大湾区在建设“世界一流湾区”的同时,如果不改进现有的土地利用模式,城市化和工业化步伐加快,建设用地无序增加,生态风险将进一步恶化,应采取必要措施平衡经济发展和生态保护之间的关系,维护粤港澳大湾区的生态安全。

图8 粤港澳大湾区2026年土地利用生态风险分布预测Fig.8 Forecast of land use ecological risks in the Greater Bay Area in 2026

表8 2018~2026年不同等级生态风险面积及比例变化Table 8 Changes in ecological risk area and proportion of different grades from 2018 to 2026

4 结论与讨论

4.1 结论

本文基于2000~2018年粤港澳大湾区土地利用数据,运用区域生态风险评价模型、重心模型以及地统计分析方法,对2000~2018年大湾区生态风险时空格局分布变化进行了分析,并利用FLUS-Markov复合模型预测了2026年土地利用的动态变化及其对生态风险变化的影响,主要结论如下:

(1)2000~2018年,大湾区土地景观主要以农业生产用地和林地生态用地为主,面积达76%以上,城镇生活用地面积变化最大,增加了2841.45 km2,其次为农村生产用地,减少了2058.35 km2;土地利用信息熵由2000年的1.22增加至2018年的1.37,土地利用结构变化较大。

(2)大湾区土地利用生态风险以中低风险为主,但高风险和较高风险区面积呈上升趋势,风险等级空间呈“两翼低、中间高”分布特点。生态风险指数基台值和块金值均逐年增加,研究区内生态风险空间分布不均性增强,差异性逐渐扩大。在研究期间,低风险和较低风险面积分别下降了29.26%和21.74%,中风险面积增加了45.35%;高风险和较高风险面积扩张迅猛,分别增加了5203.43 km2和2367.31 km2。

(3)粤港澳大湾区各城市高风险和较高风险区的变化各不相同,基本分为3种情况:不变、上升和下降。较高风险和高风险的重心均逐渐向南移动,标准差椭圆的扁率均逐渐降低,大湾区中南部的生态风险变化较大,应加强城市之间的生态联系,促进粤港澳大湾区的一体化建设。

(4)粤港澳大湾区2018~2026年的土地利用和生态风险趋势与2010~2018年基本一致,研究区生态风险进一步加剧,低风险和较低风险面积呈现持续减少的趋势,分别减少3.52%和5.01%;高风险区在空间上呈团状集聚分布,并呈现出逐渐向外层扩大的趋势,在2018~2026年期间面积增加了20.14%,需加强生态管理,平衡经济发展与生态保护之间的关系。

4.2 讨论

本文从三生视角和建设“世界一流湾区”宏观背景出发,基于景观蔓延度、斑块密度以及生态风险权重对大湾区土地利用生态风险进行定量分析,但土地利用生态风险是一个极为复杂的系统,土壤污染和其他人类活动也会影响生态风险,考虑到数据可获得性及量化方法不够成熟,本文并未将其列入。预测模型的精度与驱动因子密切相关,今后需将宏观和微观指标相结合,完善生态风险评价模型,对研究区驱动因子进行合理更新,以更全方位地认识和预测土地利用生态风险的时空特征,实现大湾区经济和生态的双向共赢。当前,研究区存在较大的生态问题,比如土地利用结构不合理、景观破碎化严重、生态风险持续加剧,但人们对于生态质量的要求日益升高。为实现粤港澳大湾区绿色可持续发展,需对新增建设占用农用地、生态用地的预案加强审批,严格遏制建设用地的无序扩张。同时,落实国土空间“三区三线”规划工作,将由耕地资源单要素保护向山水林田湖草多要素保护转变。本文仅对大湾区生态风险进行定量分析,下一步研究应讨论生态风险变化的影响因素和多尺度下的生态风险评价,为粤港澳大湾区制定合理的土地利用决策和生态环境保护政策提供依据。