传统制造业企业数字化转型路径研究

——基于结构与行动者视角的三阶段演进模型

2022-07-25武常岐张昆贤陈晓蓉

武常岐 张昆贤 陈晓蓉

一、问题的提出

进入21世纪,信息、通讯和数字技术的快速发展和广泛应用推动了产业数字化的潮流。数字本身可共享、可复制的独特优势,正在重新组合和聚集着各类生产要素,产生新的可能性,引领着创新发展。习近平总书记在《不断做强做大做优我国数字经济》一文中提到:“发展数字经济意义重大,是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。”在谈到推动数字经济和实体经济融合发展时习近平总书记指出,“要把握数字化、网络化、智能化方向,推动制造业、服务业、农业等产业数字化,利用互联网新技术对传统产业进行全方位、全链条的改造,提高全要素生产率。要脚踏实地、因企制宜,不能为数字化而数字化。”(1)习近平:《不断做强做优做大我国数字经济》,《求是》2022年第2期。

经济活动数字化这一现象吸引了国内外许多经济管理学者的关注。数字化(digitalization)不同于数据化(digitization),不是一个技术概念,两者之间最本质的区别在于,数字化是建立在数据化这一要素之上对现有资源的重新整合,是一个组织层面的概念。对于数字化的定义,Banalieva和Dhanaraj认为“数字化是一个过程,是将组织产品和服务的核心转变为可被创造、可被存储、可被以字节的形式转运的数据集的过程,这一过程伴随着这些要素携带着的用于营销、销售或其他的信息”(2)Banalieva E. R., Dhanaraj C., “Internalization Theory for the Digital Economy”, Journal of International Business Studies, 2019, 50(8), pp.1372-1387.。基于此,二位学者进一步探讨了数字化带来的独特效应,认为数字化提升了公司特定技术优势的可转化性。随着数字化的发生,信息变得可共享、资产所有权的界限变得模糊,随之而来的,是对信息和数据载体的需求日益提升。譬如淘宝、SAP、美团网、58同城等一系列承担着数据中介的平台型企业通过收集、整合他们所连接的多边主体的信息资源,创造新的价值,进而享受着数据的重新组合运用带来的资源红利。

自从数字技术被广泛应用于商业活动以来,管理学者的研究多集中于伴随数字技术的应用而产生的相关平台型企业上,指出了在数字化时代初期平台所扮演的重要角色。首先,数字化平台可以高效地展示、聚集及匹配商品,大幅度地降低交易成本,在流通领域有其重要作用(3)Grewal R., Comer J. M., Mehta, R., “An Investigation into the Antecedents of Organizational Participation in Business-to-Business Electronic Markets”, Journal of Marketing, 2001, 65(3), pp.17-33.。Katz和Sharpiro(4)Katz M. L., Shapiro C., “Systems Competition and Network Effects”, Journal of Economic Perspectives, 1994, 8(2), pp.93-115.以及Rysman(5)Rysman M., “The Economics of Two-Sided Markets”, Journal of Economic Perspectives, 2009, 23(3), pp.125-43.指出了平台经济的“网络效应”会成为未来互联网技术发展下的新形态。目前管理学者的研究主要集中在以下几个问题:(1)数字技术如何拓展平台型企业所能发挥作用的行业范畴;(2)平台型企业如何借力数字技术,通过更低的交易成本、更少的资本约束及有限的投资实现规模经济(6)Autio E., Zander I., “Lean Internationalization”, Academy of Management Proceedings, 2016(1), pp.17420.;(3)在国际商务领域,数字技术如何拓展传统意义上的地理边界,使得平台连接的多边市场主体能够实现跨越边界的用户互动,促进跨境电商的快速增长(7)Nambisan S, “Digital Entrepreneurship: Toward A Digital Technology Perspective of Entrepreneurship”, Entrepreneurship Theory and Practice, 2017, 41(6), pp.1029-1055.。具体而言,围绕平台型企业的研究主要包括:(1)供需关系的改变(8)Jean R. J. B., Sinkovics R. R., Cavusgil S. T., “Enhancing International Customer-Supplier Relationships through IT Resources: A Study of Taiwanese Electronics Suppliers”, Journal of International Business Studies, 2010, 41(7), pp.1218-1239.,(2)网络外部性(9)Chen L., Shaheer N., Yi J., et al., “The International Penetration of iBusiness Firms: Network Effects, Liabilities of Outsidership and Country Clout”, Journal of International Business Studies, 2019, 50(2), pp.172-192.,(3)潜在风险(10)Brouthers K. D., Geisser K. D., Rothlauf F., “Explaining the Internationalization of iBusiness Firms”, Journal of International Business Studies, 2016, 47(5), pp.513-534.,(4)平台国际化(11)Ojala A., Evers N., Rialp A., “Extending the International New Venture Phenomenon to Digital Platform Providers: A Longitudinal Case Study”, Journal of World Business, 2018, 53(5), pp.725-739.,(5)平台与商业生态系统(12)Autio E., Nambisan S., Thomas L. D., et al., “Digital Affordances, Spatial Affordances, and the Genesis of Entrepreneurial Ecosystems”, Strategic Entrepreneurship Journal, 2018, 12(1), pp.72-95.,(6)平台企业的演化路径等相关问题。

得益于数字平台具备聚合并处理信息的能力,数字平台的作用进一步延伸。作为流通领域连接供方和需方的中介者,能够对需求端的变化做出快速的反应。而目前的研究主要集中在这类企业如何高效快捷地实现市场中的交易,降低交易成本,较少关注生产领域广泛存在的非平台类企业面对的数字化转型的挑战。对于占国民经济主体的传统制造业企业而言,它们在面对数字技术带来的机会时所做出的反应以及在转型过程中所面对的挑战与从事电子商务的平台型企业大不相同。数字经济所带来的价值绝不仅仅局限于简单的平台经济和网络效益上,而要把工业经济时代所形成的整个生产体系进行数字化转型,这本身是巨大挑战,也将带来传统制造业的革命性变革。

制造业企业的数字化转型实际上是利用数字技术来改造,或者说改善现有的生产过程、商业模式、企业文化、顾客体验等,以期达到满足不断变化的市场和商业环境的要求。当下数字化转型给企业带来的诱惑力越来越强,使得越来越多的管理者对“数字化、信息化、智能化”给企业带来新的机会抱有前所未有的期待和惊喜。例如在面对新冠疫情冲击时,一些医疗服务类企业建立的各类“疫情地图”和“联防联控平台”就是利用了数据技术开展数字化疫情的有效防控。不仅仅是医疗服务行业的企业,其他行业的企业都可以利用数字技术,分析疫情期间暴露出来的新市场,分析客户需求的新趋势,开发新的产品,加速数字化转型,为市场反弹后企业的“换挡提速”做好准备。简而言之,虽然越来越多的企业对于数字化转型的概念和潜在的好处有了初步了解,但企业应该采取哪些行动促使其将传统的生产组织方式转变为基于数字技术的生产方式的问题却尚待探讨。事实上,大多数企业都意识到了数字化转型的重要性,但是对于从何开展、如何开展数字化转型却知之甚少。具体来说,传统行业中企业在数字化转型的过程中,除了面对快速的技术进步带来的压力之外,更大的挑战在于如何在爆炸式增长的数据资源中高效地整合协调乃至于构建一个多元智能企业组织(13)王易、邱国栋:《新工业革命背景下多元智能组织研究——以GE和海尔为案例》,《经济管理》2020年第2期。。关注这类传统产业中企业的数字化转型是具有十分重要的理论意义和现实意义。幸运的是,有些传统制造业在数字化转型的过程中做出了积极的探索,例如家电行业中的海尔和美的、制造业的华晨宝马,以及通用电气(GE)等都在数字化转型方面迈出了步伐。基于对这些企业调研考察的基础上,本文结合现有的理论文献和经验资料,我们提炼出一个传统制造业企业数字化转型的理论模型,尝试揭示一条传统制造企业数字化转型的发展之路。该模型讨论了传统制造业企业在实施数字化转型过程中的阶段性特征,这些阶段之间彼此是连续的,抓住不同阶段的主要矛盾是能否成功推进传统企业数字化转型的决定因素。在转型的过程中,搭建或者参与各类平台是这类企业数字化转型的重要一环,起着承上启下的作用。这里也将平台的构建纳入多阶段模型中。具体而言,终端数据信息的搜集和输入是平台建造的基础,而建立在平台整合之上的商业生态系统将会是企业实施数字化转型的最终目的。

二、理论回顾

(一)结构与行动者争论:“变”与“不变”的调和

企业数字化转型的本质是探讨一个组织在面对技术环境变化后如何调整自身来适应环境。对这一议题的讨论最早可以追溯到Lewin在1951年发表的文章,文中总结了变革的三个阶段——解构、改变及重构。(14)Lewin K., Field Theory in Social Science, New York: Harper & Row, 1951.其他对组织变革的讨论还包括技术社会学研究(15)Barley S. R., Tolbert P. S., “Institutionalization and Structuration: Studying the Links between Action and Institution”, Organizational Studies, 1997, 18(1), pp.93-117.和组织理论中的组织生态学研究。(16)Hannan M. T., Freeman J., “The Population Ecology of Organizations”, American Journal of Sociology, 1977, 82(5): pp.929-964.技术社会学视角融合了制度理论与结构化理论,研究了作为技术载体的行动如何与制度产生相互作用,推动社会进步。而组织生态学家们则讨论了面对变化的环境,组织中的一些人口学意义上的变量,如年龄等因素如何影响组织的适应能力。组织变革能否顺利推进取决于组织“变”与“不变”背后的支撑机制。对于“变”,应该看到组织变革的可行性,这一派的观点认为组织变革的成功仅仅是一个时间问题,即便是再僵化的组织,只要组织的目标是生存,那么在未来的某一时间点总会实现转型。他们认为,组织变革涉及的范围是十分广泛的,是某些“方方面面”转变成另一些“方方面面”,这些另外的方方面面往往就是组织变革的后果。具体而言,组织变革的内容包括了组织是如何运行的、组织中的成员及领导者是谁、组织采取了何种形式、抑或是组织如何分配内部资源等。Weick和Quinn区分了两种不同的组织变革——片段式变革及连续式变革,并讨论了两种变革匹配的两种变革路径(17)Weick K. E., Quinn R. E., “Organizational Change and Development”, Annual Review of Psychology, 1999, 50(1), pp.361-386.。Wiedner等还研究了那些发生在未被预料到的情境之下的变革,他们的研究讨论了战略性变革动机如何推动那些不具备价值资源的情境生成利于变革的合适条件(18)Wiedner R., Barrett M., Oborn E., “The Emergence of Change in Unexpected Places: Resourcing across Organizational Practices in Strategic Change”, Academy of Management Journal, 2017, 60(3), pp.823-854.。另一派与之相对应的是对“不变”的讨论,如对组织烙印(imprinting)的研究。组织烙印的改变与Stinchcombe最先所提的“结构性变革”概念是一致的。在Stinchcombe之后,许多学者揭示出了组织变革所需要面对的种种障碍。更进一步地,为了揭示组织烙印,Johnson以法国巴黎剧院为例,聚焦在现有的情境通过何种社会要素被吸收进一个新的组织中,从而使得新建组织带上了原有社会结构的印痕(19)Johnson V., “What is Organizational Imprinting? Cultural Entrepreneurship in the Founding of the Paris Opera”, American Journal of Sociology, 2007, 113(1), pp.97-127.。在他的文章中,这样的要素可能是如文化企业家等。Marquis和Tilcsik回顾了烙印的相关研究,他们指出了烙印的四个层次(组织集体、组织、组织内各组成部分及个体)以及烙印产生的三种来源(经济和技术条件、制度因素、个人),较为全面地阐释了烙印的前因后果(20)Marquis C., Tilcsik A., “Imprinting: Toward A Multilevel Theory”, Academy of Management Annals, 2013, 7(1), pp.195-245.。除了烙印之外,对于组织“不变”的研究还有一些相似的概念,比如组织的路径依赖(21)Sydow J., Schreyögg G., Koch J., “Organizational Path Dependence: Opening the Black Box”, Academy of Management Review, 2009, 34(4), pp.689-709.。组织的路径依赖会带来“锁定”效应,从而导致组织内部出现僵化且无效率的行动模式,更严重的在于,这些行动模式的出现是一些先导行为和反馈机制触发的无意识后果。其他的一些经验研究就发现了公司内前任高管团队职能化的治理结构和治理经验会影响继任者采取相似的行动模式(22)Beckman C. M., Burton M. D., “Founding the Future: Path Dependence in the Evolution of Top Management Teams from Founding to IPO”, Organization Science, 2008, 19(1), pp.3-24.。另外,组织生态学家还从结构惰性的角度(structural inertia)讨论了组织在面对变革环境时会反应得十分缓慢且排斥变革(23)Hannan M. T., Freeman J, “Structural Inertia and Organizational Change”, American Sociological Review, 1984, pp.149-164.。

现有研究关注组织变革,除了关注过程的推进外,还研究了变革的前因后果。这里面最有代表性的是组织理论中有关结构(structure)与行动者(agency)的争论。首先,组织变革是结构性的。它是对既有的已被建构且自成体系模式的颠覆,这些模式可以是有形的实体,例如生产线、职能部门等,也可以是无形的内容,例如思维方式、组织文化等,没有涉及结构的变革只能称得上是对现有形态的调整和修补。其次,变革必须是由行动者推动的。变革中涉及的主体往往是组织中的所有人,包括变革的提出者、倡导者、推行者,也包括变革的反对者、抗议者,这些行动者之间的利益纠葛本质上是由组织内部的各种社会结构所产生,因此对利益的再分配、思想观念的再塑造也是回应结构转变的一种方式。因此,对组织变革的讨论归根到底要回到组织结构与组织内的行动者如何在特定的情境下(在本文的研究中,就是数字化转型),通过各种策略来构建新型的共生共存关系的议题上。

组织变革中如何构建社会结构与行动之间的对立统一关系在结构化理论中的“二重性”(duality)得到了进一步讨论(24)赵旭东:《结构与再生产——吉登斯的社会理论》,北京:中国人民大学出版社,2017年,第89页。。所谓结构的“二重性”(duality)指的是结构包含社会结构和个人行动两个方面,两者并非是对立的,社会结构由范式和资源两个要素组成(25)Sewell W. H, “A Theory of Structure: Duality, Agency, and Transformation”, American Journal of Sociology, 1992, 98(1), pp.1-29.,而行动的载体——行动者则具备三个特性,分别是迭代性、投射性及实践评估性(26)Emirbayer M., Mische A., “What is Agency?”, American Journal of Sociology, 1998, 103(4), pp.962-1023.。行动者和社会结构在“二重性”中保持着张力。范式与资源既是人们能动作用的先决条件,也是人们行动的主观目的之外的、非预期的结果,社会系统的结构性特征并不外在于行动,而是不断地卷入行动的生产与再生产。简单来说,社会结构不仅对人的行动具有制约作用,也是行动得以进行的前提和中介,它使行动成为可能;而反过来,行动者的行动既维持着结构,又改变着结构。尽管“变”与“不变”的支撑机制互为对立,但事实上,组织变革本质上是二者调和后的结果。换句话说,组织正是在创造和保留之间寻找一个平衡点,在平衡点上,组织呈现出行动与结构的对立统一性。

(二)战略变革视角下的数字化转型:惰性与生机并存

企业战略变革包含不同类别的转型过程和结果。战略变革关注宏观环境,以触发战略层面要素的变革来应对不确定性的环境(27)Ginsberg A., “Measuring and Modelling Changes in Strategy: Theoretical Foundations and Empirical Directions”, Strategic Management Journal, 1988,9(6), pp.559-575.。企业的战略变革往往伴随着巨大的不确定性和风险性(28)Esienhardt K.M., “Agency Theory: Assessment and Review”, Academy of Management Review, 1989,14(1), pp.57-74.,并非总是一种线性的、确定的过程,更多的是一种非线性的、不规则的动态变化过程。黄旭等曾指出,在不确定性环境下,由于环境对战略的要求更高,战略适应被赋予了更多的内涵并寄予更高的期望,具有更多的灵活性、匹配性与动态性(29)黄旭、李一鸣、张梦:《不确定环境下企业战略变革主导逻辑新范式》,《中国工业经济》2004年第11期.。

早在1997年,Rajagopalan 和Spreitzer在回顾过往20年战略变革文献的基础上,提出了一个多视角、系统性的战略变革整合框架(30)Rajagopalan N., and Spreitzer G.M., “Toward a Theory of Strategic Change: a Multi-Lens Perspective and Integrative Framework”, Academy of Management Review, 1997,22(1), pp.48-79.。他们强调战略变革是环境条件、组织条件、管理者认知因素和管理者行动因素共同作用的结果。其他学者也指出了战略变革的动因来源于两方面,一方面为环境和企业的“客观决定力”,另一方面来自领导者及使命或愿景等具有选择力或能动作用的“主观意志力”。内外因素对战略变革的推动作用仍然是目前研究的热点,如张明等就从CEO来源、CEO 权力、TMT 异质性、企业前期绩效和环境复杂性5个条件出发,运用组态方法探索了环境条件、组织条件、管理者认知和管理者行动四类因素对战略变革的联合效应(31)张明、蓝海林、陈伟宏等:《殊途同归不同效:战略变革前因组态及其绩效研究》,《管理世界》2020年第9期。。对“客观决定力”的探讨更多关注宏观环境变革如何作为先验条件发挥作用。而“主观意志力”的研究也得益于趋于成熟的测量体系,回答了企业家认知如何对战略变革产生影响的机制问题(32)杨林、俞安平:《企业家认知对企业战略变革前瞻性的影响:知识创造过程的中介效应》,《南开管理评论》2016年第1期。。“客观决定力”和“主观意志力”的对立统一也与有关“结构与行动者争论”一脉相承。此外,一系列对组织因素的研究,也体现了介于微观主体、宏观结构之间的补充。例如,从新旧知识联系的角度引入组织即兴能力,探讨组织记忆对战略变革的影响作用。(33)韵江、王文敬:《组织记忆、即兴能力与战略变革》,《南开管理评论》2015年第4期。

除了结果视角外,现有战略变革的研究还关注其中的过程性,这是因为即便穷尽了所有影响战略变革的因素,我们也很难以“一刀切”的视角看战略变革,对于战略变革的路径描述更是吸引了许多学者的注意力。一方面,战略变革的过程视角清晰地呈现了变革的必要性和重要意义。早在2005年,周长辉就采用案例研究的方法考察了中国五矿集团的战略变革过程,总结了“五矿经验”(34)周长辉:《中国企业战略变革过程研究:五矿经验及一般启示》,《管理世界》2005年第12期。。杨桂菊对3家本土代工(Original Equipment Manufacturer)企业转型升级的演进路径进行了探索性研究,总结归纳了代工企业转型升级路径的理论模型(35)杨桂菊:《代工企业转型升级:演进路径的理论模型——基于3家本土企业的案例研究》,《管理世界》2010年第6期。。锁箭等人基于创新理论和转型发展理论提出了我国中小企业转型的理论逻辑及路径设计(36)锁箭、李先军、毛剑梅:《创新驱动:我国中小企业转型的理论逻辑及路径设计》,《经济管理》2014年第9期。。随着互联网技术的引进,针对如何引进互联网技术推动传统企业转型升级,马骏从战略变革理论和资源能力视角出发,通过中国上市公司数据探讨了传统企业互联网涉入的过程和效果(37)马骏:《传统企业的互联网涉入:过程与效果》,《管理学季刊》2017年第3期。。企业的互联网涉入与转型是一个多阶段的动态复杂过程,转型背后实质上是互联网对企业现有战略的更新、嵌入和主导的过程。另一方面,对于路径和过程的描述也能够纠正对“推动变革的艰难及背后的努力”的忽视。推动组织变革除了需要面对结构惰性,还需要有承担战略风险的勇气和能力。谢康等人以互联网转型为例,讨论了企业互联网转型中的突破组织惯性和形成新惯例两个阶段(38)谢康、吴瑶、肖静华等:《组织变革中的战略风险控制——基于企业互联网转型的多案例研究》,《管理世界》2016年第2期。。在第一阶段,企业面临的战略风险主要是模式、能力和资源的变异风险;第二阶段,企业面临的战略风险则主要是模式、能力和资源的适应风险。尤其对于一些内向型企业而言,需要更加关注转型过程中的瓶颈突破与转型能力的提升(39)周文辉、王昶、周依芳:《瓶颈突破、行动学习与转型能力——基于三家内向型中小制造企业的转型案例研究》,《南开管理评论》2015年第2期。。尽管学者们所关注的情境和宏观环境随着时代的发展存在差异,但这种矛盾背后反映出来的本质仍然是转型过程中对结构惰性和人员主动性的调和。在数字化转型的情境中亦是如此,转型的路径设计也需考虑如何实现二者的统一。虽然已有学者发现企业数字化转型对制造业企业绩效有积极影响,但对于企业如何到达这一阶段却缺少关注。换言之,这种跳跃式的研究逻辑忽略了转型过程中阶段过渡的痛点和难点。

可以看到,对组织变革中结构的“变”与“不变”以及组织结构如何能“变”的问题的经典讨论在数字时代的不同情境仍然尤为重要。基于此,本文尝试在现有文献的基础上,从战略变革的视角出发,从结构与行动者两者的关系入手,探讨制造业企业数字化转型这一特殊情境下的诱导前因、路径设计、潜在阻力,以期在经典理论的基础上提供新的研究发现。

三、转型动力学:组织重构与组织适应

决定企业数字化转型成功与否的最重要的因素是在技术进步的急速冲击下,组织转型动力的来源和演化。正如上文所提及,组织转型始终面临着“变”与“不变”的张力,既要在“变”的趋势下寻找生机,又要克服“不变”背后的结构惰性,因此,关注这一过程缘何而起、揭示其背后的动力学元素是下文的主要任务。接下来的内容将从讨论组织结构中的范式与资源以及组织适应的关系开始,最终尝试提出一个初步的理论框架。

(一)转型与重构:范式与资源

企业数字化转型的源动力在于其内部的组织范式与现有各类资源要素同市场需求及技术发展的不匹配。这与战略变革视角下对环境变化的论调是一致的。以数字技术为特征的企业转型与历史上工业革命相似的之处在于,他们都是通过技术进步带来生产方式的进步和生产效率的提高,由此触发组织内部发生结构性调整。这种调整的视角也展现了组织结构从脱嵌到耦合的过程。

结构最先被Giddens认为是规则与资源的集合体。之后Sewell对这一观点进行了修正,他认为结构除了包括那些正式化的制度语言和陈述以外,还包括那些在特定的情境下可以被激活的非正式的规范,因此,他认为结构其实是范式与资源的结合。他们都承认了结构首先是那些“在社会生活的制定和再现中被应用的可概括的程序”。无论是范式还是规则,必须都是“可概括的”,这样它们才能够被应用或扩展到各种交互环境中。而范式是虚拟的,需要一些物质化的载体才能够被具象化。在企业组织中,可以表现为员工的行为举止、语言规范,可以是团队工作的方式,可以是工厂里每一条生产线的工作流程,也可以是每一个产品从诞生到上市的生命历程。这些所有的正式化或非正式化的惯例、模式和程序构成了Sewell所认为的范式,是组织结构不可或缺的重要组成要素。对于资源的分类,已经有很多学者进行过探讨,资源基础观(Resource-Based View)是最早讨论竞争资源特性的理论视角,由此衍生出的知识基础观(Knowledge-Based View)、动态能力视角(Dynamic Capability)等理论都是对企业如何利用现有资源并通过资源重组与资源再搜索实现创新进行的讨论。按照资源基础观的观点,资源可以分为人力资源和物质资源,二者对一个企业组织的早期发展起到了同样重要的作用。但随着数字技术的引入,对技术复合型人才的需求将会慢慢增加,而随着数字化运营模式的逐步渗入,企业对实体资源的需求可能会慢慢降低,而更加转向于寻求并掌握核心的数据资源。

数字化对组织范式和组织资源的冲击是巨大的。具体来讲,数字化的思维前所未有地改变了人们的生活方式和生产方式,在人工智能、物联网等技术下,人们可以和世间万物实现有效的人机互动,这也意味着人们可以与客观物体通过一些程序语言交流,进而达到人们生活和生产的目标。这些方式的改变颠覆性地冲击着以往组织内人际互动的机制:生产工序上的自动化、智能化替代了流水线上的工人,线上协同办公降低了人与人之间的直接社会接触。这种方式的改变在重塑着企业组织内部门与团队的边界。另一方面,数字化带来新的生产要素和新的资源,即数据。它已经成为跨越组织、产业乃至国家的核心战略资产(40)Bertot、郑磊、徐慧娜:《大数据与开放数据的政策框架:问题、政策与建议》,《电子政务》2014年第1期。,正逐步赋能社会各界数据资源聚汇,并帮助企业通过数据资源的挖掘、组合、利用与协同等实现更大范围内生态系统的价值创造。同时,数据资源所有权、使用权和控制权的潜在流失风险也引发着企业重新审度组织开放(41)Boudreau K., “Open Platform Strategies and Innovation: Granting Access vs Devolving Control”, Management Science, 2010, 56(10), pp.1849-1872.。总结来说,在数字化的背景下,组织内部范式和资源本质的改变是推动企业开展数字化转型的源动力。因此,数字化转型的开展要获得成功,首先需要把握好组织范式与资源与现有技术和生产能力的匹配程度。

(二)转型与适应:行动者的调节作用

与结构的视角不同,关系的视角侧重行动者在社会互动的过程中建造社会关系的一面。放在数字化的情境下,接续上文的讨论,数字化的转型涉及不同的行为主体,这些主体之间的社会关系调节着转型的效率、速率和成败。

企业数字化转型的主体可以分为“提出者—组织者—践行者”。企业转型首先由一些特定的人提出,他们可以是意见领袖,也可以是底层员工。当意见开始被一些拥有实际控制权的人接受,就意味着企业转型走上了议程。随后而起的是决策团队的成立,当然,在现实的商业世界中二者可以是有交集的。例如张瑞敏早在若干年前就在海尔内部首先提出并推行“人单合一”的工作模式;再例如在通用电气(General Energy)的数字化转型中,杰夫·伊梅尔特作为公司的CEO,对前期数字化转型之路的开辟起到至关重要的作用。Kane等人在《斯隆管理评论》上发表的文章中提出了“数字化重塑业务的能力在很大程度上取决于得到领导者支持的一个清晰的数字战略”(42)Kane G. C., Palmer D., Phillips A. N., et al., “Strategy, Not Technology, Drives Digital Transformation”, MIT Sloan Management Review and Deloitte University Press, 2015, 14, pp.1-25.。转型带来的生产方式和思想观念的改变需要大批践行者的支持,因此,当转型的氛围在组织内被建构后,就意味着企业转型进入一个相对成熟的时期了。

事实上,附着于人身上的是文化。在实地调研过程中,宝马在中国的合资公司华晨宝马的一位负责人曾提到,“最底层是文化的改革,通过文化的驱动来带动变革,我们试图塑造‘快速失败、快速学习、快速解决’的文化氛围来改变大家的想法。宝马公司的总部位于德国,由于德国的文化是尊崇严谨,所以在创新上受到文化观念层面的阻碍较大,而在我们中国则是鼓励试错。从文化层面让员工了解到我们是可以不断试错的,这是整个创新管理的模型。实际上我们一开始也没有做数字化转型的蓝图和规划,大的框架其实就是通过文化的驱动来逐步改变员工的意识”。组织文化对于转型是有调节作用的。这一调节作用可以是正向,也可以是负向;可以是增强,也可以是减缓。这取决于文化本身的内涵,或者更本质地,取决于文化的载体,即行动者。

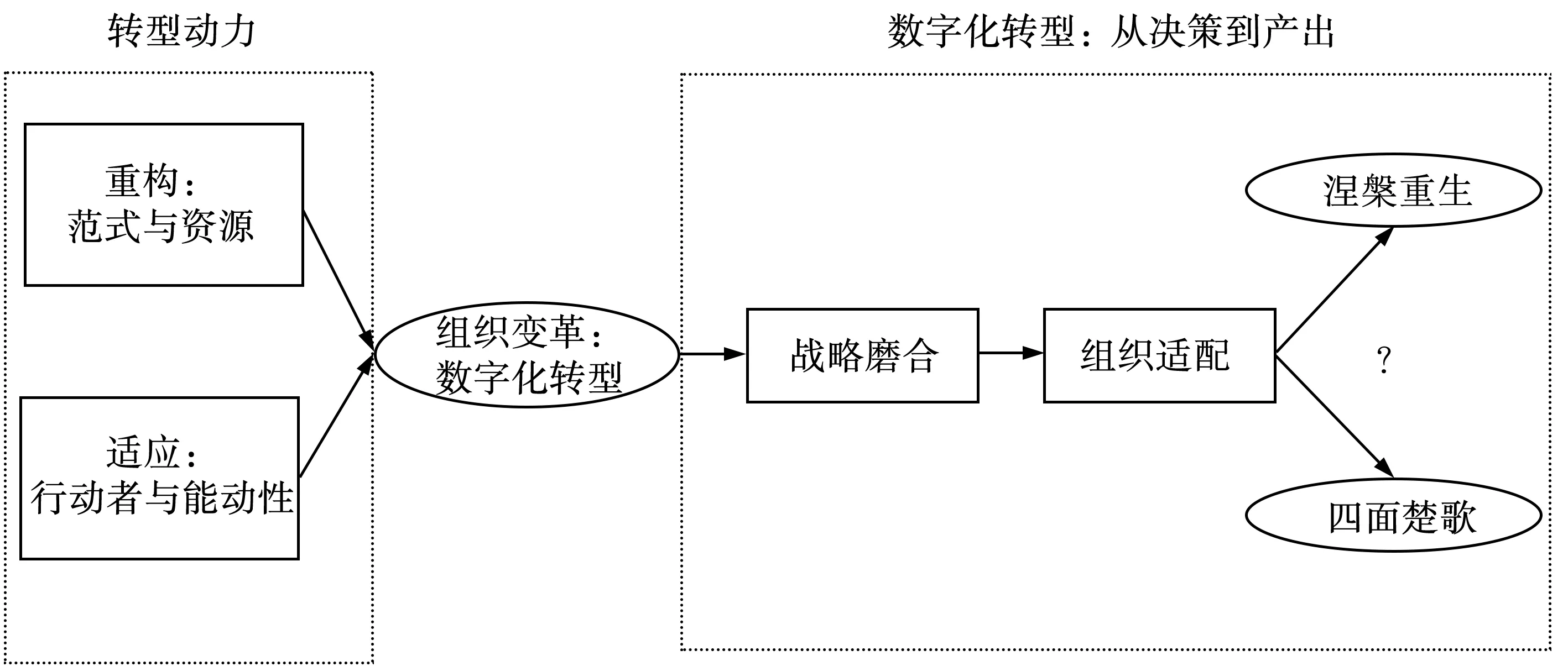

结构视角的规制性描述了转型过程中的“变”与“不变”,而关系视角的支持性阐释了嵌入于结构之内的行动者如何调整转型的发生。这一论断与上文的理论部分一致,基本勾画了转型背后的动力学原理。图1呈现了本文的理论框架。

图1 理论框架

四、组织适配的三阶段模型

在上述理论框架的基础上,基于企业数字化转型的实践,本文提出一个组织适配的三阶段模型。模型构建的经验证据主要来源于海尔集团的实地调研和相关二手资料。海尔集团作为家电行业全球的领先企业,在组织管理的创新方面做了众多的积极探索,受到管理学者的关注,其中有关于海尔集团的小微创业(43)井润田、赵宇楠、滕颖:《平台组织、机制设计与小微创业过程——基于海尔集团组织平台化转型的案例研究》,《管理学季刊》2016年第4期。、自组织机制(44)胡国栋、王晓杰:《平台型企业的演化逻辑及自组织机制——基于海尔集团的案例研究》,《中国软科学》2019年第3期。、海尔平台战略等方面的研究,但文献中就海尔集团数字化转型方面的探索还鲜有涉及。因此,本文结合海尔的数字化转型的实践,试图提炼出数字化转型的三阶段模型。

图2 传统企业数字化转型三阶段模型

(一)试点期(Experimentation):局部端数字化

试点期,顾名思义,是企业数字化转型的试验田时期,发生在数字化转型的早期。这一阶段的典型实践是局部端口的数字化。由于在实施数字化转型前期,组织的结构是相对松散的,跨部门之间是割裂的状态,因此试点期对于组织整体能力的要求是最低的。局部端口可以指涉企业组织内的任意端,例如在供给端(如供应链的数字化、生产线的数字化等)或需求端(如顾客服务数字化、市场调研数字化等)。需要注意的是,在早期,需求端和供给端是彼此独立的,且二者的运作逻辑各有侧重,有别于后文的拓展期。对于企业而言,他们首先在不同端尝试数字化,例如海尔的智能制造,早在1992年,海尔就开始了“企业信息化”的发展规划,进入智能制造的萌芽期。1998年,海尔开启数字化之路。1999年,达沃斯“世界经济论坛”提出“企业内部组织适应外部变化,全球知名品牌的建立,网上销售体系的建立”三原则。为了应对这种趋势,海尔开启业务流程再造计划,由SAP公司进行集团ERP的建设,对现有流程再设计。在集团内部,海尔的采购、仓储、生产、销售、财务与成本等均实现了数字化搭建。而在集团外部,海尔开始对客户端进行数字化的尝试,通过搭建B2C电子商务平台,根据用户的需求,收集各方信息,在3C系统、PDM系统的支持下不断对产品的设计、功能进行改进(45)韦影、周梦祎:《智能制造转型背景下企业动态能力的演化——海尔1992-2017 年纵向案例研究》,《科技管理研究》2019年第22期。。

试点期的驱动力主要来源于技术进步和外部环境,为后续阶段的开展打下了坚实的基础。这一阶段的关键要素是数据的积累。对于这些非天生数字化的企业而言,在数字化时代对数据的敏感性需要有一个长期培育的过程,换句话说,对于“零基础”的企业而言,需要有一定的积累。因此,在这一阶段,实现的机制主要依靠资源积累。这种资源积累的途径和手段与第二次工业革命时期的资本积累是完全不一样的,因为它不是依靠外部掠夺和市场竞争来获得,而是依靠自身内部数字化能力的培养来实现。通过数据收集,企业获得了可用于加工的原始数据,这些数据可以被当成生产原料并用于后续阶段。同时,在试点期,基于资源积累的机制及数据的搜集,企业组织在这一阶段主要的目标在于实现效益。他们希望能够通过发展数字化技术来降低他们的搜索成本、复制成本、运输成本、追踪成本及验证成本,从而使得他们能够更迅速、更有效地对市场需求的变动做出反应(46)Goldfarb A., Tucker C., “Digital Economics”, Journal of Economic Literature, 2019, 57(1), pp.3-43.。

跨越试点期的关键阻力位,从结构视角和关系视角来看各有侧重。对于结构而言,由于转型初期对结构整合的要求较低,所以主要阻力位在于外来技术的引进,这与上文关键驱动力来源于技术进步和外部环境的判断也是一致的。对于行动者而言,从战略磨合过渡到组织适配,需要保持一贯的前瞻性。因此,企业能否顺利跨越试点期,关键在于推进者如何顺利引进外来技术。具体而言,从现有商业实践来看,更多的企业优先考虑与第三方外包方的合作,这可能是成本最低、见效最快的一种手段。例如海尔在推进数字技术之初,也经历了多次的失败,最终选择将技术的培育外包给德国企业SAP。但外包也存在着所有权的难题,如企业自身很难实现数据的私有产权化。试点期结束的标志在于企业能够通过数字化技术实现业务流程的再造。业务流程再造包含数字化的网络建设,即以计算机集成制造系统为开端,从内部到外部,从上游到下游。在数字化建设完成后,企业的制造能力和管理能力有所增强,企业的效益明显提高。企业开始布局第二阶段,进入拓展期。

(二)拓展期 (Expansion):平台数字化

当积累了一定的“生产资料”后,企业开始试图分配他们所握有的在不同端现有及潜在的各类数据资产,这一阶段他们所关注的焦点在于如何把这些不同环节的数据资源联系起来,也意味着企业开始进入拓展期。这一实践背后的逻辑与上文所提及的平台经济相类似。正如Jullien所强调的,平台带来了许多显而易见的优势(47)Jullien B., “Two-Sided B to B Platforms”, Oxford University Press, New York, 2012.。首先,平台促进了不同环节和不同主体之间的交流、增强了彼此之间的匹配程度。同时,由于平台具有特殊的互操作性,使得平台能够提升彼此连接的不同经济主体之间经济行为的效率。具体而言,平台将供给端和需求端连接在一起,同时提供了能够让双方更为亲近的途径,从而降低了沟通成本和协调成本。

平台型企业,如爱彼迎(Airbnb)、阿里巴巴(Alibaba)、亚马逊(Amazon),最典型的特征在于他们的中介作用,连接了顾客和厂商两端。类似地,为了充分发挥平台的网络外部性,即便在一个企业实体内部,也可以通过搭建平台来达到正向溢出。与平台型企业不同,在一个企业实体内部培育的平台有两种类型:一是为实现企业内部的有效运转、提高组织效率而搭建的用于内部数据共享、信息自由流通的平台,这一类平台通常具有较强的目标指向性,例如海尔的HOPE平台是专门针对开放式创新、华晨宝马内部也有专门为员工提交创新想法的平台;另外一类的平台是由企业自主培育,但其目标在于对外链接行业内乃至跨行业资源、打造共有平台、实现链群式发展,这一类平台最为典型的代表是海尔的卡奥斯平台(COSMO平台)(48)在一个企业内部如何搭建平台,笔者认为有两种方式:一是内生增长,一是外部引进。在本文中,事实上笔者关注的是企业在开展数字化转型过程中的各个阶段,因此笔者会将目光更加聚焦于企业的内生增长,而相对忽略外部引进的方式。当然,对于二者之间的优劣势,学术界已经有了一些讨论,相似的逻辑可以参考经济学中的交易成本理论、产权理论、国际商务中的内部化理论等。。海尔集团总裁、山东省工业互联网协会会长周云杰在分享海尔卡奥斯工业互联网的实践中曾经提到在工业互联网的构成中,网络是基础,安全是保障,而平台则既是工业全要素链接的枢纽,也是工业资源配置的核心。要从传统企业转变为平台型企业,组织要在网络职能方面做出很大的改变,如要将内部的营销网、服务网、物流网面向外部开放,形成工业互联网。海尔在数字化转型的第二个阶段就开始走向打造工业互联网。以卡奥斯平台为例,通过对内赋能海尔智家、赋能海外市场,推动海尔成为物联网行业的引领者;通过对外赋能,助推传统企业转型升级、催生新产业新业态、推动中小企业创新发展。

2012年,海尔开始施行网络化战略,利用互联网经济特征,通过在生产制造方面向数字化、网络化、智能化转型,力图实现企业整体的转型升级。其中,最主要举措就是建设海尔智能制造平台。卡奥斯平台的前身源于2005年海尔在生产制造转型方面的一系列探索实践。2012年,海尔在全球率先尝试规划建设互联工厂,于2015年正式建成沈阳冰箱互联工厂。在此基础上,2016年初,海尔正式推出智能制造卡奥斯平台,是中国业界首个自主知识产权的工业互联网平台,旨在为国内的制造业厂商提供大规模定制服务,带动具有不同制造能力的制造业企业向智能制造转型。同时,卡奥斯平台还连接了用户与企业,并在如电子、船舶等多个行业率先提出行业智能制造标准。到2021年底,在卡奥斯平台上聚集了3亿多用户和380多万家全球生态资源,实现了跨行业、跨领域的扩展与服务。

拓展期的驱动力除了技术进步及外部环境外,还加入了行动者。与上文所强调的一致,行动者在组织转型的过程中起到了重要的调节作用。在试点期,由于组织部门之间的联系相对比较松散,各个部门有较大的自由裁量权,因此相对忽略了其中行动者的作用。但需要指出的是,在第一阶段行动者并非是不重要的,相反,各类驱动力的重要性在各个阶段之间是此消彼长的关系,在试点期,由于企业面临的更多是技术及市场所触发的新生需求,是以一种相对被动的态度应对,因此本文认为在试点期,行动者的作用相对较弱。而到了拓展期,由于搭建平台需要各个部门、各个环节之间的连通,因此对于行动者,尤其是组织者而言,则是提出了更为巨大的挑战。在这里,本文主要聚焦于行动者的管理能力及管理的意向性(intentionality),包含管理层的战略认知与决策水平。管理能力、管理的意向性与数据共同作为这一阶段的要素,通过市场、技术、行动者的三轮驱动,企业得以将他们的投入,包括数据、信息、知识等转化为数字产品。这一机制本文将其称之为“投入转化”。从结构的视角解读,对于处在拓展期的企业而言,其最大的阻力在于如何打破部门之间的壁垒,实现跨部门的协调与沟通。与试点期对应,拓展期预设了技术能够被熟练使用的前提,而技术在不同部门之间所体现出来的异质性需要依赖组织内不同组成要件的相互作用来抵消。从关系的视角解读,由于转型进入了稳定期,行动者的功能不再仅仅是发挥前瞻作用支持转型,而是要求其能更为深刻地嵌入到每一个组织要件之内,并通过“多手抓”的战略意图跨越部门交流的鸿沟。破除阻力位的方法在商业实践中常表现为赋予组织数字化的能力,实现平台化管理(49)陈威如、余卓轩:《平台战略:正在席卷全球的商业模式革命》,北京:中信出版社,2013年,第19-25页。。例如,从销售导向的事业部组织过渡到兼顾敏捷与稳定的平台可以帮助企业内部重新梳理梳理协作和业务关系,进一步推动不同组织要件之间的共生演化。

拓展期的结束以平台能够成熟运转为主要特征,因为平台的成熟运转也就意味着企业数字化转型第二阶段的目标——外部性/溢出效应被实现了。

(三)整合期(Integration):生态系统数字化

数字化转型的最后阶段是建造数字化的生态系统,当然,这对于当下大多数企业而言是相对遥远的,即便是像海尔这样已经在数字化转型上迈出巨大步伐的企业而言,也还只是刚刚跨入这一阶段。在海尔集团网站的首页,可以注意到在“海尔产业”子目录下,海尔已经将其界定为若干生态圈的结合,如“智家定制生态圈”“触点迭代生态圈”“产城融合生态圈”等等,由此可见海尔打造“生态品牌”的战略意图。

生态系统数字化与前述两个阶段相比,对组织整体提出了更高的要求,因为它更加强调企业的整合能力和编排能力。与拓展期不同,整合期建造生态系统需要在平台之上、通过连接多个平台及价值环上的多个主体,实现平台间资源的共创共建和增值共享。生态是平台及要素碰撞迭代的“系统”,从纵向频道而言,生态系统的建成需要各个平台之间的链主企业做深做透,形成行业子平台,而从横向能力来看,则要求能够与行业头部企业共创,构筑生态系统的竞争能力。通过平台之间的碰撞和迭代进化建造生态系统,使得企业可以在整个产业链中互通有无,这是企业实现数字化转型的最终目标,即实现全产业的统合。

价值环的建立是生态系统数字化的一大体现。数字经济时代不同行业之间在生态系统数字化的基础上环环相扣,价值创造的主体彼此之间变得更为紧密,因此,价值创造的活动将不再仅仅是传统意义上的单线条、流程化模式的推进,而是以价值共创为基础的同心圆模式。武常岐等对价值共创的机制进行了深入的讨论。(50)武常岐、施浪、张昆贤:《数字经济背景下众筹平台国际化研究——基于价值共创的视角》,《经济与管理研究》2020年第6期。他们认为,价值共创通过资本互动和知识互动推动了众筹平台的国际化,提高了众筹平台的经营绩效,实现了价值环内多个经济主体的自我提升。类似地,本文发现,在价值环的内部,以各类通信技术为支撑,形成了全产业链的联动,无论是在技术应用的基础端,如大数据、物联网、人工智能等行业,还是在技术应用的前沿端,如医疗、教育、旅游等行业,所有的经济活动都被组建在了同一个圆内,而圆的外部依靠网络安全提供保障、依靠政府政策加以转型,实现了价值环内的有机循环。总结而言,价值环最突出的特征在于链接了产业领域内不同的主体,契合了构筑生态系统的初衷。

唐斯曾经指出,组织结构可以分为四个层次:最为表层的是一些可被具象化的行动;其次则是一些潜性的、被利用的组织惯例;位于第三层次的,是用于制定上述潜性规则的制度化的结构;处在最深层的,是被组织内所有成员所共享的主观意图(51)唐斯:《官僚制内幕》,郭小聪译,北京:中国人民大学出版社,2006年,第209-223页。。随着数字化的推进,需要更加彻底的战略变革,除了技术和外部环境、行动者之外,整合期驱动力的另一重要来源是制度。这里的制度并非是宏观意义上的制度,它更像是一系列的规则、管理及组织烙印,是组织中“不变”的那一部分,也是组织得以延续、在现有与新型结构的磨合中不断被规制的根本原因。为了实现组织的统合,企业必须要在战略变革与组织的结构惰性中找到平衡点(52)Zhao E. Y., Fisher G., Lounsbury M., et al., “Optimal Distinctiveness: Broadening the Interface between Institutional Theory and Strategic Management”, Strategic Management Journal, 2017, 38(1), pp.93-113.。这一视角为理解整合提供了一个很好的机会,因为它实际上考虑了组织变革中的灵活性和连续性。正如Li等在他们的理论中提到的,生态系统有其自身的构成要素,包括参与者之间的互补性资产及分配式创新、正向外部性,以及用于校准那些具有自主思考意识的行动者的准则,这些要素使得生态系统产生了生态系统特定优势(ecosystem specific advantages,ESAs),因此,是否具备生态系统优势是衡量企业是否成功渡过整合期的主要判定标准(53)Li J., Chen L., Yi J., et al., “Ecosystem-specific Advantages in International Digital Commerce”, Journal of International Business Studies, 2019, 50(9), pp.1448-1463.。事实上,这一阶段最大的阻力,在于如何实现链群上产业的融合和达成内外利益相关者的共识。如上所述,生态系统的打造既包括横向不同行业企业的联结,还包括上下游产业链的整合,甚至扩大至所有广义上的利益相关者,因此对于现阶段的企业而言,只能说是一个目标状态,未来可以考虑结合企业战略联盟的视角,探析企业如何在联盟的基础上更进一步地打造协作共同体,实现镶嵌升级。

这里需要强调的是数字化转型中组织适配的三个阶段是连续、互相联结、循序渐进的,而不是彼此相互隔离、互不干扰的。三个阶段之间能否顺利过渡决定着组织适配的成与败。组织适配中的三个阶段源于对结构与行动者争论的探讨。事实上,我们很难从一个绝对的角度去评述结构与行动者的力量孰强孰弱,这也是后来学者试图在这之间找到平衡点的原因。二者之间在转型推动的过程中为了使得组织适配达到预设的效果,存在着动态博弈关系,因此,有必要在时间维度上考量二者的此消彼长,这也是模型划分的理论依据。事实上,制造业企业模块化的组织架构也为本研究的理论模型提供了实践依据。

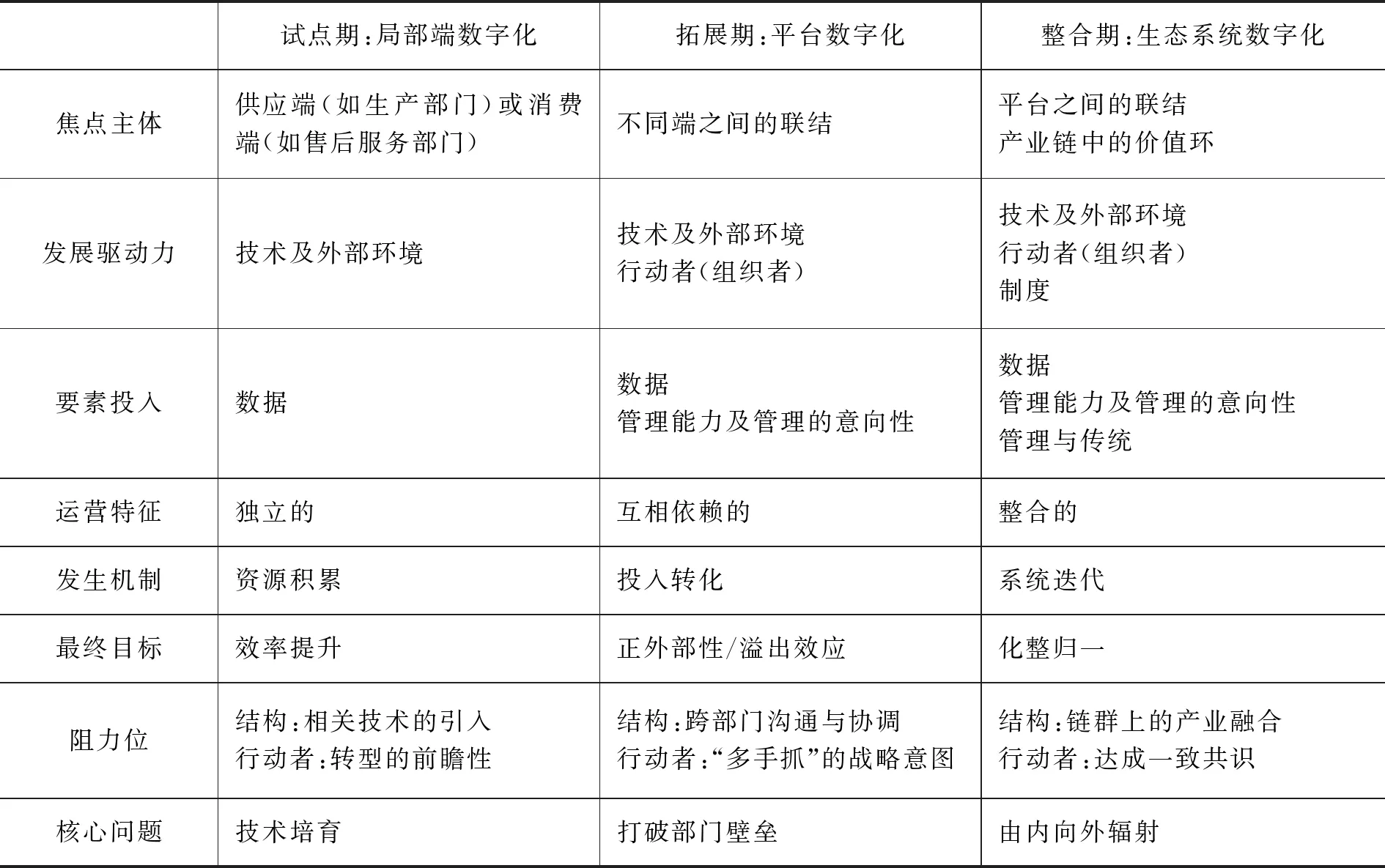

综上,本文将传统制造业企业如何着手数字化转型做了一个理论阐述,将这一过程具体细化为三个时期,三个时期清晰呈现了传统制造业企业在实现数字化转型过程中的线性路径,针对这三个阶段,分别讨论了各自的焦点主体、发展驱动力、要素投入、运营特征、发生机制、最终目标、各自的阻力位及由此引申出来在各个阶段企业需要关注的核心环节。表1展示了三阶段模型在上述方面的区别与联系。

表1 传统企业数字化转型三阶段模型的分解

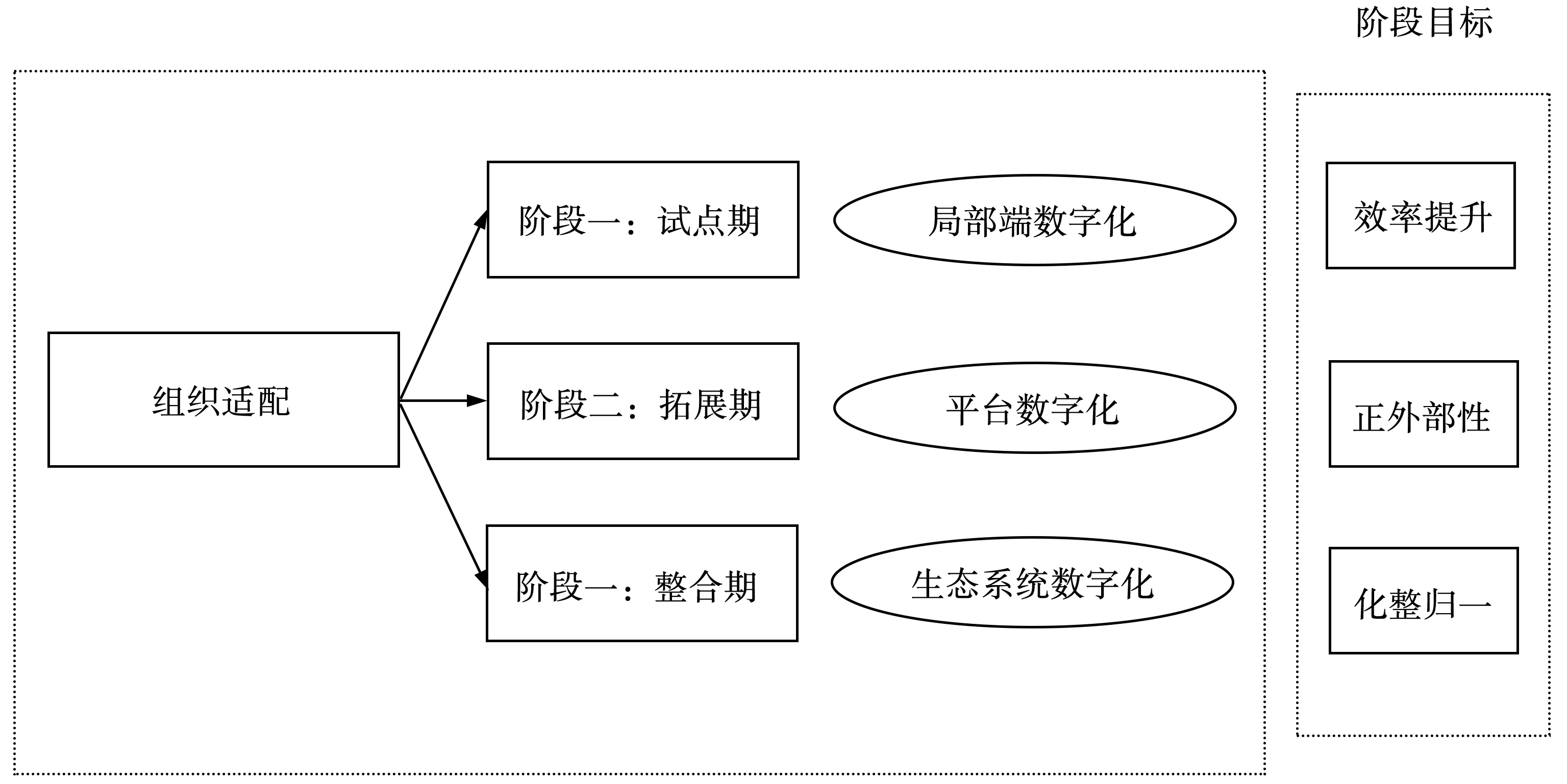

为了便于描述,我们用三个阶段的英文表述(Experimentation, Expansion, Integration)的第一个字母,将模型称之为EEI模型。图3描述了组织适配过程的EEI模型。与上文所述一致,在企业做完战略决策后开始进入到数字化转型的正式阶段,本文称之为“组织适配”。组织适配一共由三个阶段组成:其中阶段一是数字化转型的试点期,主要集中在局部端的数字化,如供应链、客户售后等,这一阶段的主要目标是效率提升;到了第二阶段,企业进入到拓展期,即平台数字化,这一阶段以技术与组织的重构与适应为重点,以实现网络的正外部性为阶段目标,是网络经济在数字化转型下的一种新的形式;阶段三是组织适配的最后阶段,这一阶段以生态系统的数字化为主要实现路径,最终的目标是化整归一、整合内外部资源构造数字生态系统。组织适配的三个阶段执行的程度和效率决定了企业数字化转型的最终归宿,把握转型各阶段要点和关键环节的企业会“涅槃重生”,而在某一阶段失败或偏离了目标和路径,则会使得数字化转型走向失败,最终“四面楚歌”。

图3 组织适配过程:E-E-I模型

五、讨论与结论

将数字化转型划分为三个不同的阶段,这三个阶段以其各自的焦点主体、发展驱动力、要素投入、运营特征、发生机制及最终目标为特征来区分。与第二部分对组织转型动力学的论述相一致,在转型过程中的三个阶段,本文的分析纳入了结构惰性与行动者能动性如何保持张力的考虑。首先从组织理论中的经典议题——结构与行动者的争论为研究视角切入,论证了组织转型的动力源。分析结果表明,组织内现有的结构携带着一些范式和资源,具有规制性,因此,转型首先要具备脱嵌出旧模式、同时又能重嵌于新模式的能力;另一方面,由于组织转型的目的是“适者生存”,因此行动者的调节在如何适应转型的过程中起到了很强的作用。转型动力学分析促使我们能够在这样的框架下讨论转型的具体实践,从决策过程中的战略磨合到开展转型后组织如何进行适配,总结了数字化转型试点期、拓展期、整合期三个阶段的特征,分别对应局部端数字化、平台数字化、生态系统数字化三种状态。组织适配过程中的成败直接决定了转型的结果,转型成功的企业实现“涅槃重生”,在数字经济时代重新构筑了可持续竞争,对于转型失败的企业而言,则“四面楚歌”,难以维系。其中,决定成败的关键则是企业能否把握阶段转型的关键性特征,抓住主要矛盾,有效配置资源,提升企业的竞争力。

上述结论对现有相关研究做出了以下的拓展和贡献。首先,将数字化时代关注的焦点转移到传统制造业企业的数字化转型之路上,拓展了数字化技术的影响边界,也回应了迫切的现实问题。其次,丰富了组织理论中结构与行动者的争论。以往结构与行动者的争论尽管已经考虑到结构与行动者之间的互构性,但却鲜见将这一问题放到组织转型情况下予以研究的情况。本文做的这一尝试为解释组织转型起到了一定的借鉴意义,并进一步补充和丰富了既有研究对结构和行动者的定义,揭示了二者在组织重构与适应过程中的作用。同时,还将战略变革中的过程视角引入组织转型,呈现了这一过程中结构与行动者之间如何此消彼长、互相替代,为数字化转型的路径设计打开了黑匣子。最后,除了理论模型构建外,还辅以商业实践为经验证据,进一步验证了模型的有效性及适用性。同时,文中提及的如海尔集团、华晨宝马等作为制造业内的典范,也能够为其他企业提供一个良好的范本,具备一定的实践启示。

此外,为商业实践提供了管理启示与微观建议。具体如下:第一,从长远来看,传统企业的数字化转型不可避免地要面对新旧力量之间的交替。在这个过程中,企业需要处理好两股力量的对立统一关系,既要顺应时代趋势谋求变革,又要以企业自身的实际情况为着力点,综合考量企业既有的结构与惯例,如果一味地“照搬照抄”或“全盘否定”,都将不利于发挥企业数字化转型的积极作用。第二,必须意识到,传统企业的数字化转型是一个循序渐进的过程。作为企业的决策者,要把企业的转型划分成彼此相互联系的若干阶段来看待,要着重把握不同阶段的主要特征并解决其主要矛盾,才能有序推进数字化转型。第三,在转型的整个过程中,管理层的作用不容忽视,对于企业的所有者和经营者而言,更要不断强化自身的数字知识,形成独特的战略眼光,从长远的角度把握数字化转型的动向,才能带领企业成功转型。

需要说明的是,本文也存在一定的局限。第一,由于主要以理论构建为主,尽管理论演绎来源于商业启示,但缺乏进一步的访谈资料和大样本数据,这在一定程度上会影响理论模型建构的外部效度,未来可以依靠更多的经验资料或定量数据来验证模型。第二,由于数字化转型是一个十分长期的过程,因此结果是不明朗的,即便全文讨论了上述三个阶段如何过渡,但对于这三个阶段中,前一阶段的成功与否对后续阶段是否会有影响、会带来什么样的影响,以及这种影响是否会使得转型战略发生转变,还需要进一步的探讨和思考。第三,预设了转型过程中阶段之间为线性上升关系,但事实上,现实中企业是否会由于某些边界条件的改变而导致其转型重新回到了上一阶段,即呈现螺旋式上升的非线性轨迹,未来还有待进一步的探讨。

总结来看,本文为传统制造企业的数字化转型描绘了一幅蓝图,同时在一定程度上也回答了大多数企业在数字化时代如何顺应潮流的实践问题,走一条可选之路。尽管本文的研究仅仅只是做了一些理论层面的试探性工作,但它的现实意义是十分明显的。我们也希望未来能够在这一议题上做更多的努力和探讨。