元杂剧中的妓女形象分析

2022-07-24刘畅

【摘要】 作为“我国之真正戏曲出焉”的元杂剧,在折数、体例上都十分丰富庞大,与宏观的社会历史环境、意识形态面貌,乃至个体居民的生活情境及方式都息息相关。该类剧目中以妓女为主角的剧目不少,其中对于妓女形象的刻画和围绕其展开的剧情走向,是隐秘的人性的体现,通过对其进行分析,既可洞见底层阶级在生存环境逼仄下的苦痛,也可一窥艺术作品与作家心理、伦理文化结构间的适配与糅合关系。

【关键词】 妓女形象;元杂剧;女性问题

【中图分类号】I207 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2022)26-0040-03

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2022.26.012

在被王国维赞为“一代之文学”的元曲中,以妓女为题材的杂剧是相当重要的一脉。而以古代封建社会底层阶级的重要群体——妓女作为主角描写的剧作,是元杂剧的一种重要类型,在思想和艺术上都有其独特的价值。

一、元杂剧中的“青楼剧”品类

经历过秦汉唐宋春秋雨露浸润的元朝,虽国祚不足百年,但该朝代商贸繁荣、国家强盛,以唐宋两朝诗词文化及市民经济为丰厚底蕴的元朝文学,业已发展出了包罗万象、集唐宋之大成的元曲形式。王国维认为元曲在折数、体例上都胜前朝一筹,实乃“我国之真正戏曲出焉”。

元曲时代,实为我国古代戏曲的黄金时代。无论是时年的社会历史环境,抑或是意识形态政治面貌,乃至个体居民的生活情境及方式,都可在元曲之中寻到富有趣味又不失真实的再现。

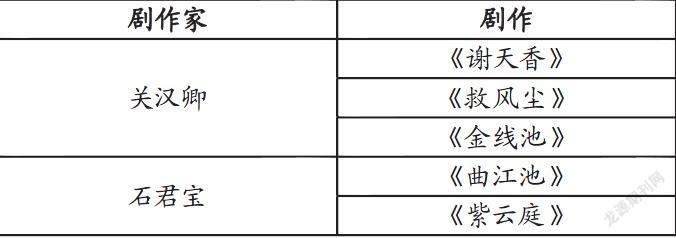

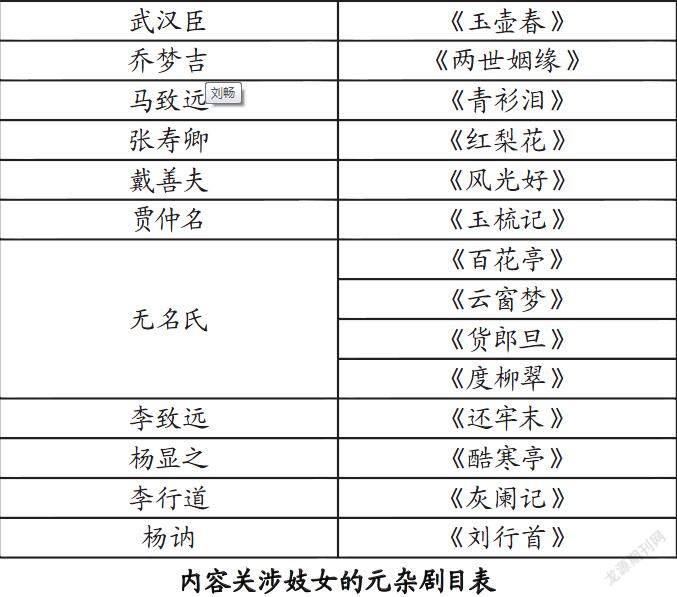

根据胡淑芳的《试析元杂剧中青楼女性故事的批判精神》一文,元杂剧中涉及青楼女子生活的剧本共有19种,可分为三大类:反映青楼女子曲折的从良经历;反映青楼女子从良后的家庭变故;反映青楼女子皈依宗教的过程。

王俊德、顾荣梅在《元杂剧妓女形象的文化意蕴》一书中亦如是指出:元杂剧中描写妓女生活的作品,完整保存下来的剧本有19种……这些作品,或反映妓女们的爱情和情感生活,或表现她们在黑暗的社会现实下自我觉醒、自我拯救的曲折经历,或再现封建制度对她们人性压抑与人格扭曲的双重折磨和她们艰难的反抗历程,无不体现了中国几千年来剥削制度下下层劳动人民悲惨生活的真实状况。

这19本剧作犹如19座花樽,分别滋养和记录着19朵花容各异却宿命相同的解语花摇曳生姿的美丽传奇——妓女是那芙蓉如面柳如眉的解语花,剧作者则是那移花接木的折花手,将生动立体的重重花影写入扁平的戏文之中,在她们身上投射和映照着自己,乃至男权社会对于女性的一切欲望。

二、元杂剧中的妓女形象分析

(一)上厅行首/名妓的身份

通过对这19部描写妓女的元杂剧进行整理与归纳,可发现其中的妓女都是高等级妓女,身份多为上厅行首或是名妓。

谢天香、赵盼儿、杜蕊娘、李素兰、李亚仙、顾玉香、谢金莲、贺怜怜、郑月莲,皆为上厅行首,是娼妓之中数一数二的风流人物。就连妓女中的“反面教材”,恶毒寡义、害得李彦和家破人亡的张玉娥,亦是上厅行首的身份。除此之外,秦弱兰、裴兴奴、韩玉箫等妓女,作者在戏文中虽未给她们上厅行首的殊荣,却也有充足的笔墨交代她们是才貌出众的名妓,五陵年少争缠头,一曲红绡不知数。

李白曾作名篇:“名花倾国两相欢,常得君王带笑看。”“名花”与“君王”分别作为“妓女”和“士子”的具象象征,构成了黑格尔《精神现象学》中的一对相互体现和承认的辩证关系,分别是自我意识的主体与客體。元代的士子们正是用一朵朵绽放在枝头最高处的璀璨花朵写成了一部部轰烈悱恻的元杂剧,放大这罕见的鲜花着锦、烈火烹油的光辉,并以此盖过了庞大的妓女群体普遍悲惨暗淡的生活。

(二)出众的才貌与心性

在描写妓女的元杂剧中,作为女主人公的妓女,才貌无一不出挑,虽身在迎来送往的花柳之地,但说其是九天瑶台的仙女下凡也不为过。

《玉壶春》中的李素兰,风流美艳不可方物:“睡浓时素体鲜红玉,觉来也蕙魄散幽香。眼濛濛如西子春娇困,汗溶溶似太真般浴罢妆。”(二折【六牧羊关】)

《金线池》中的杜蕊娘,花容月貌让人一见倾心:“袅娜复轻盈,都是宜描上翠屏。语若流莺声似燕,丹青,燕语莺声怎画成?难道不关情,欲语还羞便似曾。占断楚城歌舞地,娉婷,天上人间第一名。”(楔子【南乡子】)

《谢天香》中,钱大尹命谢天香唱柳永所作的《定风波》一词,钱大尹本命钱可,词中的“芳心事事可可”一句犯了其名讳。谢天香吟唱时聪明地将哥戈韵的“可可”改为了齐微韵的“已已”,顷刻之间改一字而不乱全词之韵,此种机敏才智,便是士子也难做到。钱大尹感叹:“可知柳耆卿爱他(谢天香)哩!老夫见了呵,不由的也动情。”(二折)

《两世姻缘》中,对韩玉箫极尽溢美之词:“吹弹歌舞,书画琴棋,无不精妙。更是风流旖旎,机巧聪明,但是见他的郎君,无一个不爱的。”(一折)

《红梨花》中,谢金莲受刘太守之托逗引赵汝州,于不动声色之中把持绝妙分寸,足见其冰雪聪明。当她折下红梨花教赵汝州猜花名时,两人在一来一往的连珠妙语中情愫更深,谢金莲的聪慧与才情跃然纸上:“(赵汝州云)敢是海棠花么?(正旦唱)待道是海棠呵杜子美无诗兴,(赵汝州云)敢是桃花么?(正旦唱)若是桃花呵怕阮肇却早共你争。(赵汝州云)敢是石榴花么?(正旦唱)那石榴花夏月开,这其间未过清明。(赵汝州云)敢是山茶花么?(正旦唱)若论山茶花却是冬暮景,(赵汝州云)敢是刺梅花么?(正旦唱)刺梅花初开未盛。(赵汝州云)敢是碧桃花么?(正旦唱)若说着碧桃花,那里讨墙外谁家凤吹声。(赵汝州云)我也猜不着。(正旦唱)枉将伊侯幸,说与你便省。”(二折【哭皇天】)

《百花亭》中,贺怜怜可谓是王焕仕途的指路人。她怜惜王焕有登科入朝之志,便心生一计,叫他往延安府投托经略相公麾下,剿捕西夏,建立功勋,以遂平生之志。贺怜怜还把自己的钏镯头面赠予王焕作盘缠,叮咛他酬志之时勿忘自己:“解元,你休要挫了志气。如今延安府经略相公招募天下英雄豪杰,剿捕西夏。我想你文武双全,乘此机会,可往延安府投托经略麾下,建立功勋,以遂平生之志。那时节告一纸状,说高常彬强夺人家妻女,他带我上边,若叫将出来,我诉说妾身原是王焕之妻。他盗使官钱娶我,失误边机,应得死罪。咱夫妻定有团圆之日也!解元,则要你着志者!”(三折)

临行时,贺怜怜的寄语缠绵悱恻但又疏豪大气,此等心胸见识并不逊于当朝男子:“勉强赠行装,愿尔长驱扫夏凉。威震雷霆传号令,轩昂,万里封侯相自当。功绩载旃常,恩宠朝端谁比方,衣锦归来携两袖,天香,散作春风满洛阳。”(三折)

关于文本中娼妓的女性美,基本都是由男性视角来呈现的。比如本文所举例的这些对于妓女之美的描写,全都是“第三人称的身体”,甚少有女性本人对于女性美和娼妓身份的直接或平等解读。作为底层阶级的妓女,尽管以出色的才貌得到了男主角的青睐,却依然是文学作品中无法自我表达的、恒久的“他者”,是无法自我言说的主体,是只能被书写的客体。

福柯认为,社会话语规训着人的潜意识;弗洛伊德认为,潜意识决定人的主体性。故而,在受严格的封建礼教思想浸淫的传统士子眼中,妓女是妩媚的解语花、是添香的红袖、是三月梢头鲜嫩的豆蔻。但归根到底,在这些男性文人的潜意识里,不过将妓女作为一种陪衬自身的“他者”。基于此,剧中即便是对于娼妓兰心蕙质、贤良淑德的赞美和喜爱,也不过是出于两种目的:其一,是通过表现作为底层阶级的妓女的美德,来规劝地位更加高贵的士人们;其二,是借此炫耀自身的情趣品味和审美价值。

(三)坚贞不移的爱恋与守候

一个有意思的现象是,戏文中的娼妓与男主初见时,男主往往尚是籍籍无名的普通人。但即便如此,娼妓们却总是能飞蛾扑火般地爱上男主人公,坚信后者能登科及第,然后帮助自己洗脱乐籍脱离苦海,并为此义无反顾地托付终身。

如《曲江池》中,鄭元和钱财散尽,只得靠为别人唱挽歌为生,虽已落魄至此,李亚仙却仍在刻薄的鸨母面前袒护心上人,给他最多的信任与最大的体面:“他面前称大汉,只待背后立高门。送殡呵须是仵作风流种,唱挽呵也则歌吟诗赋人。”(二折【牧羊关】)

《红梨花》中,婢女梅香调笑穷书生赵汝州不如商贾富甲一方,谢金莲替赵汝州说话而嗔怪婢女道:“你岂知他那有志题桥汉司马,怎不教人嗔怒发,是和非你心中自临察。”(一折【天下乐】)又道:“有吴融八韵赋自古无人压,有杜甫五言诗盖吐人惊讶,有李白一封书吓的那南蛮怕。你只说秀才无路上云霄,却不道文官把笔平天下。”(一折【寄生草】)

《玉梳记》中,顾玉香一方面爱穷秀才不爱富客商,另一方面又对爱人有着绝对的信心,相信他虽然如今落魄穷困,但有朝一日定能出人头地、功成名就:“全副头面钏镯,俱是金珠,助君之用。又有这玉梳儿一枚……君若得第,以对玉梳为记。”(楔子)

这种情节处理,实质上是士子们对于自身怀才不遇境遇的寄托。在现实中失意潦倒的文人作家们,将醒掌杀人权、醉卧美人膝的终极梦想建立和寄予在剧本之中。就像郑振铎对士妓恋的评价:“这是一个梦,这只是一场团圆梦,总之,这是一场戏!”弗洛伊德在《创作家与白日梦》之中亦有此类说法:“实际上,作者正是每一场白日梦和每一篇故事的主角。”

同时,戏文中少有娼妓自我意识和主体性的体现,使得其笔下娼妓们对于自我的认知和定位是怯懦和无法自立的,故而最好的出路,是寻到良木后化身为藤,紧紧缠绕。实际上,将娼妓们束缚在陷阱里的枷锁其实正是她们自己的心灵和精神上的枷锁。这是由错误的思想、未被正确解释的事实,不完全的真理和不真实的选择构成的锁链。而这种“错误的思想”“未被正确解释的事实”“不完全的真理”和“不真实的选择”,其本质实则是古朽的封建社会对于底层阶级进行驯化、占有甚至剥削的内核。

(四)官家夫人的结局

除却《刘行首》《度柳翠》这两部以妓女皈依宗教为主题的元杂剧,其余以妓女作为主要人物的元杂剧中,几乎都是以男主人公入仕、女主人公成为官家夫人这样皆大欢喜的情节作为结局。

一个个美目盼兮、巧笑倩兮的妓女们,如同一个个近乎扁平的圆形人物。她们没有成长和思辨,没有独立的自我,似乎她们一生的起承转合,都是为了作为男主人公文墨戎马一生中的美丽点缀而存在的。一幕幕士妓恋大团圆的结局,更像是一个个残酷稀少的幸存者效应,戏文中的温馨欢喜背后,不知是现实中多少的士子失意一生、妓女草席裹身,底层人各自悲苦,最后皆黄土白骨。

或许,《灰阑记》中的残酷,才是对于妓女从良后的生活最为贴近现实的再现。《灰阑记》中的张海棠跟随马均卿回归男权家庭后,便从低微的妓女成了同样低微的妾室,受尽折辱。尽管这不过是一场戏,但却完全有可能发生在当时的现实生活中。在这种语境之中,娼妓饱经磨难的身体,构建了旧时代底层女性丧失尊严的极端情境。

对于娼妓形象的如此处理,主要原因是为文学的教化功能。西方从柏拉图时代伊始,学者们便强调文学的教化功用。在贺拉斯的《诗艺》中更是对文学的教化功用进行了极致精细的论述。中国亦是如此。《毛诗序》中云:诗可以“经夫妇,成孝敬,厚人伦,美教化,移风俗。”根据此,推断元杂剧中的妓女形象亦有强调伦理教化的功能便不是妄语——连最底层的妓女尚且遵循伦理纲常,更何况普通人乎?这些贤惠的娼妓们如同一座座光鲜亮丽的道德牌坊,以标准化的思想与行为,成为为封建社会摇旗呐喊的工具人。尽管这生活为妓女本人带来的,可能是无尽的苦痛与折磨。

三、总结

贺萧(Gail Hershatter)认为,中国20世纪早期的公众对于妓女形象持有六种观念:第一种是“文雅的高级妓女”,多出现在富于想象与怀旧色彩的文学中;第二种是“狡诈的女商人”,主要指代那些不可信任的妓女和鸨母;第三种是“疾病缠身、饱受压迫的街头妓女”,都市的罪恶在其中借助性暴力、疾病和死亡加以展示;“第四种到第六种可概括为与‘启蒙’话语有关,卖淫分别被看成是落后的标志、现代性的标志及政府管制的对象”。

依照贺萧的思路,元杂剧中的妓女首先被呈现为封建社会中被迫沦落风尘的受压迫者、区分个体男人所有的个体女人以及群体男人所有的个体女人的“牺牲者”和主流社会不接纳的“他者”,其次被塑造为在男人的解救、治疗和规训中获得新生命的“被解放者”。这种中国古代娼妓戏曲中典型的艺术手法,既可洞见底层阶级在生存环境逼仄下的苦痛,也可一窥艺术作品与作家心理、伦理文化结构间的适配与糅合关系。

参考文献:

[1]王书奴.中国娼妓史[M].北京:中国文史出版社,2015:4,12,12,26,4,172.

[2]张一玮.“烟花女儿翻身记”:两部禁娼电影中的女性表演及其文化意义[J].文艺研究,2016,(05):103.

[3]胡淑芳.试析元杂剧中青楼女性故事的批判精神[J].湖北大学学报(哲学社会科学版),2006,(4).

[4]王载科.元明家庭家族叙事文学研究[M].北京:中国社会科学出版社,2004:113-119.

[5]郑振铎.论元人所写商人、士子、妓女间的三角恋爱剧[M].北京:人民文学出版社,2000:489.

[6]弗洛伊德.西方文艺理论名著选编[M].北京:北京大学出版社,1987.

[7]贝蒂·弗里丹.女性的奥秘[M].哈尔滨:北方文艺出版社,1999:30.

[8]张英进.娼妓文化、都市想象与中国电影[A].电影的世纪末怀旧:好莱坞·老上海·新台北[M].长沙:湖南美术出版社,2006:63-65.

作者简介:

刘畅,文学博士,北京外国语大学博士生,研究方向:比较文学与世界文学。