电影叙事节奏民族性的时间塑形

2022-07-23蒋东升

蒋东升

中国文化起源于黄河流域,以黄河文化为中心,脱胎于自给自足的农耕文明,形成了重血缘关系、定居式生活、主“静”的特征,并以“和合”为核心的儒家伦理观念。某种意义上,它是我国文学艺术叙事的“原型”。与此对应,源于古希腊沿海地区的西方文化,因自然馈赠之匮乏,西方人不得不以工商业为生,呈现出主“动”的特征,这造就了西方以个体为中心的伦理观念。于电影而言,这两种民族文化必然影响中西电影叙事模式,乃至电影叙事节奏图式。无论是“和合”文化,还是商业文化,都会作为“原型”,影响创作者如何选择叙事修辞,那么,最终所呈现出的电影叙事节奏图式必然自带民族性。中国电影叙事节奏趋于缓慢、舒缓的特性已然成为共识,可谓是中国电影叙事节奏的民族性特征,特别是未进入商业化时代的中国电影尤是如此。于电影创作而言,我们需要洞察这一特征背后的内在本质,方能创作出民族色彩浓厚的中国电影。

因“和合”文化使然,中国文学叙事并不尚“斗”,即不事矛盾冲突,多事情感抒发,这是影响中国文学艺术叙事节奏图式的深层原因。从时间上看,“和合”文化造就了中国文学艺术独特的时间修辞。单一情节的叙述时间长度以及情节之间是否以时间的方式连接,皆会影响矛盾冲突的黏合性,这将进一步影响单位时间内矛盾冲突的疏密。换言之,时间是影响叙事节奏图式较大的修辞方式。

一、以时序的方式连接情节

中国“道统”形成了文学艺术叙事重“叙”轻“事”的特征。赵汀阳有言:“五经的意义在于以事载道,用功不在于叙事释因……五经所设置的时间和空间是以道为准的大尺度。”可知,中国文艺作品更加凸显的是时间和空间的联系。或许正因于此,直接征用结构主义的方法研究中国文艺作品多呈现水土不服之症。我国“小说并不以前后连贯的时间性‘艺术统一感’,作为批评的中心原则”。所以在我国古典小说中,缀段性叙事较为常见。缀段性并不意味着时间的绝对断裂,一种情况是断裂的时间催生了大跨度叙事。大跨度叙事往往又是以时序的方式连接情节的。

以时序的方式连接情节是中国电影叙事的一大特征。有学者认为,在东方电影中,“一个片段、一个镜头,连接片段或镜头的,并非故事内的因果关联、戏剧冲突,而是潜流于镜头底下的情绪张力,弥漫于画面之中的气息,用心理的连续性取代了叙事的逻辑性,呈现出与西方特别是好莱坞电影截然不同的风格——东方写意风情画”。显然,这一观点具有一定的合理性,且道明了中国叙事的深层逻辑。推而言之,“心理的连续性”的呈现源于片段或镜头之间是以时序的方式连接的,从而情节呈现出日常生活化倾向与写意抒情的特征。情节的连接方式主要有逻辑的方式、时序的方式、悬空的方式和空间的方式。时序的方式、悬空的方式和空间的方式可统称为非逻辑的方式。采用非逻辑的方式连接情节,矛盾冲突的粘合度降低。那么,一个矛盾冲突的发生就较难引出下一个矛盾冲突,其直接结果是矛盾冲突数量较少,影片的叙事节奏趋于缓慢。此时,影片往往呈现出或抒情或哲思的叙事风貌。“言志抒情……优点是富于感情和格调高雅清新、比较自由,它的缺点则是容易导致结构松散。”其缘故大概也是因为情节的非逻辑性。在我国电影创作中以时序的方式建构叙事较为常见,这是中国电影叙事节奏趋于缓慢的原因之一。

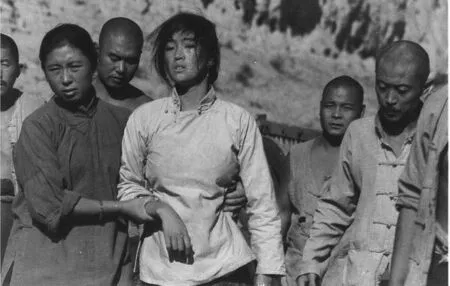

图1.电影《红高粱》剧照

在情节建构中,顺时序是以时序的方式连接情节的一种形态。“中国人的思维方式是从直观直觉入手的,中国文化注重思维方式的本然状态。”不可逆转的顺时序则是宇宙的本然状态,而以顺时序讲述故事大抵是人类的思维本能。直观思维在我国文学艺术叙事中的实践,造就了我国文学艺术叙事多以顺时序的方式建构情节。甚至一些电影作品犹如一部部断代史,如《红高粱》《黄河谣》(滕文骥,1989)、《百鸟朝凤》(吴天明,2016)等。如前所述,以顺时序建构情节,一定程度降低了矛盾冲突的黏合性,也就意味着矛盾冲突点减少,由此,电影叙事节奏也就趋于缓慢之态。电影《焦裕禄》(王冀邢)于1990年上映,是一部典型的以时间为纲讲述的中国红色故事。除去开场中焦裕禄葬礼和结尾的想象性叙事,电影主体部分是以顺时序编排的。主体部分的事件有焦裕禄到兰考县赴任,焦裕禄体察民情,焦裕禄等县委干部为灾民发放救灾物资,焦裕禄下乡调研治理风沙的办法,焦裕禄为治理风沙挽留大学生小魏,焦跃进因没肉吃而取闹、被父亲焦裕禄打,园艺厂厂长营养不良身体浮肿去世、焦裕禄决定购买高价粮补给干部,地委赵专员调查高价粮事件……焦裕禄倒在工作中,焦裕禄住院,焦裕禄去世,等等。这些事件皆以顺时序的方式讲述,围绕核心叙事治理“三害”的矛盾冲突有8个:农民因孩子饥饿不得已偷东西被抓、治理风沙骨干大学生小魏因不适应兰考生活决定离开、小儿子跃进因吃肉没被满足挨了焦裕禄的揍、焦裕禄决定买高价粮的事被人举报、焦裕禄病中带领民众抢救被淹庄稼、焦裕禄与吴荣先在工作方向上发生分歧、焦裕禄在听取公社汇报工作上体力不支从坐椅上摔下等。从以上矛盾冲突点来看,第一个矛盾冲突点“农民因孩子饥饿不得已偷东西被抓”,与第二个矛盾冲突点“小魏因不适应兰考生活决定离开”,并没有逻辑关系,后续的矛盾冲突点之间亦是如此。但以上矛盾冲突点皆是因兰考受灾害引发的。或言之,《焦裕禄》中的主要矛盾冲突引发了多个矛盾冲突点,这些矛盾冲突点又以时序的方式连接,形成了较为舒缓的叙事节奏。另外,从叙事节奏的定义——单位时间矛盾冲突的密度来看,时长100分钟内含8个矛盾冲突点,影片的叙事节奏事也是较为缓慢的,这与围绕治理“三害”的核心矛盾冲突,以顺时序的方式展开讲述直接相关。顺时序的方式讲述故事降低了矛盾冲突点,影片的叙事节奏趋于缓慢,趋向于情绪表达与情感抒发。从内容上来看,影片以事抒情,通过舒缓的叙事节奏将焦裕禄一心为民的奉献精神呈于银幕,故事娓娓道来,“润物细无声般”滋养观众心灵,这正是导演的叙事目的所在。

中国传统思维建筑于宗法式农业社会,其直接表征为以集体为中心,这恰好说明中国是一种整体性思维。某种意义上,因民族思维、民族文化的差异,形成了中西完全不同的时空观以及叙事操作谋略。杨义先生认为,“时间整体性的文化密码……自觉或不自觉地渗透于中国人对世界的感觉方式和叙事形态之中。”在文学叙事中,时间整体性主要体现在小说的开头,实际上它也影响了叙事作品的主体部分,即主体部分有时也呈现出大跨度叙事的特征,只是相对于开头,其时间跨度较小。另外与西方叙事作品聚焦于一人一事的特征相比,其叙事时间跨度也相对较小。这一特征也影响了中国电影叙事。张艺谋的《红高粱》改编自文学作品,因电影的时间容量有限,导演不得不大刀阔斧删减原著繁杂的故事情节,形成了以核心叙事和大跨度为主的叙事结构。于观众而言,这种叙事结构主要着墨于一两件事,故事情节较为简单,矛盾冲突集中且具有持续性,叙事节奏也较为缓慢。这部影片的核心叙事即九儿与余占鳌的故事,在这一故事中,除了秃三炮绑架九儿转向余占鳌找秃三炮报仇采用因果逻辑外,其余皆采用时序的方式连接。这部影片的大跨度叙事是从九儿与余占鳌的结合到日本侵略中国,二者组接只能遵循时序的方式。影片因采用时序的方式,每一个矛盾冲突彼此独立,不得不以延长矛盾冲突发生、解决的时间来增强戏剧性。因此,无论从主观感知上,还是定量分析上,这部影片的叙事节奏都趋于缓慢。

另外,以时序的方式连接情节正说明了中国的感性思维,中国的感性思维具有历史文化传统。中国伦理观念对整体性的偏重,也影响了中国古代思想家以整体思维把握世界,其方式便是求事物的“意象”,求直觉。这种感性思维所注重的是情感的表达。于电影叙事而言,越注重情感的感性表达,矛盾冲突就越少,因为情感的持续延缓了矛盾冲突的发生,或者因为在矛盾冲突中抒发情感,增强了矛盾冲突的持续性。无论哪种情况,矛盾冲突数量都较少,影片的叙事节奏都趋向于平缓。或许这也是中国电影常采用时序的方式连接情节的原因之一。陈凯歌的《和你在一起》(2002)一共69个情节段落,其中57个以时序的方式连接。显而易见,这部影片以时序的方式为主连接情节。除了在开场段落是以逻辑的方式连接外,正式进入小春到北京学琴的故事时几乎皆以时序的方式连接,这说明导演并不追求故事之间的逻辑性,更在乎的是情节之间所产生的情感与情绪的堆积,以达成抒发父子、师徒、朋友之间的真切情感之目的。实际上,我国电影进入商业化时代以前,几乎所有的作品都以时序的方式连接情节为主,也更加侧重于情感表达,如《牧马人》(谢晋、黄蜀芹,1982)、《城南旧事》(吴贻弓,1983)、《黄土地》(陈凯歌,1984)、《香魂女》(谢飞,1993)、《我的父亲母亲》(张艺谋,1999)等。抒情与叙事是叙事文学之两端,倾向于抒情的文艺作品的叙事节奏往往较慢。往往逻辑性越强的故事,追求的越是理性思考,感性的情感表达大多处于弱势。相反,以时序的方式连接情节的中国电影对动人之情节进行列罗,其所追求的是一种情感的感性表达,这与中国传统文化的内涵相一致。

与中国电影叙事正相反,好莱坞电影以戏剧化著称,戏剧的核心在于矛盾冲突,而矛盾冲突成为推动故事发展的内部动力,这也意味着情节之间必然具有内在的逻辑性。法国叙事理论家克洛德·布雷蒙以西方文学作品为研究对象,提炼出了叙述作品逻辑的可能性图式。换言之,情节或段落之间是以逻辑的方式连接的。实质上,逻辑的方式连接情节具有西方传统。不少学者在中西并行研究中也认为,“形式逻辑、因果关系是中国思维所缺少的,形式逻辑、因果关系是西方所擅长的。”逻辑使情节或段落之间关系更加紧密,故事前进的动力在于内部,叙述者隐于故事之中,这也就容易理解好莱坞着力于情节的逻辑性了。以逻辑的方式建构叙事意味着事件的环环相扣,鲜有驻足于抒情。如经典影片《乱世佳人》(,维克多·弗莱明,1939)、《宾虚》(-,威廉·惠勒,1959)、《巴顿将军》(,弗兰克林·斯凡那,1970)、《拯救大兵瑞恩》(,斯蒂文·斯皮尔伯格,1998)、《肖申克的救赎》(,法兰克·戴伦邦特,1994)等,皆以逻辑的方式为主连接情节。以逻辑的方式建构叙事,矛盾冲突点必然增加,进而叙事节奏也会趋向于快。内在原因是好莱坞对叙事性的强调,它容不得观众思维的片刻停留。逻辑的方式具有强烈的带入性,采用这种连接方式建构叙事,可以时刻抓住观众的理性思维与视觉神经,以免观众游离于情节之外。与中国“天人合一”理念不同的是,西方喜征服自然,商人远游四方,血亲关系薄弱,买卖以人心而定,其析出的是人与人的博弈,以自我为中心,斗争在所难免。这种谋生方式形成了“与同类奋斗”的价值理念。中西电影在情节连接方式上形成了鲜明对比,在叙事节奏上也形成了一慢一快的特征。缓慢的叙事节奏更加侧重于情感表达,而迅捷的叙事节奏更加注重于情节建构。换言之,中国电影是以情感吸引观众,而西方电影是以情节吸引观众。某种意义上,以时序的方式连接情节更加聚焦于情感表达,电影叙事节奏也因此更加舒缓。

二、以状态性事件结构故事

以时序的方式连接情节,情节逻辑性较弱,矛盾冲突密度也会随之降低,与之相匹配的是以状态性事件结构故事。“状态性事件”“致力于说明,致力于为读者提供关于人物及其生活环境的背景信息”。即是说,“状态性事件”并不内含矛盾冲突,相反,“行动性事件”则往往内含矛盾冲突,但状态性事件往往在为行动性事件的发生蓄力。以状态性事件建构叙事,一定程度上是创作主体在儒家伦理支配下的审美无意识。如前所述,中国传统思维受儒家伦理的支配,儒家伦理建筑于宗法式农业社会。农业社会集体劳作,是一种家长制社会,血亲关系至上,家和才能保证劳作的顺利进行与安居乐业。因此,“和合”成为儒家文化的核心价值。大多中国电影必然受这一文化思想的影响,在叙事中不以表现矛盾冲突为能事,专事伦理教化,事件自然以状态性为主。即是说,受传统伦理观念支配,中国电影往往着意于建构情感表达的“和”情节。“与西方文学理论把‘事’作为实体的时间化设计相反,中国的叙事传统习惯于把重点或者是放在事与事的交叠处之上,或者是放在‘事隙’之上,或者是放在‘无事之事’之上。”某种意义上,“无事之事”也即状态性事件,更倾向于情感的积累。从叙述层面上看,在电影语言中,情感多借助于特写、远景等景别,并辅之以较长的叙述时间得以传递,二者皆指向于时间。从故事层面上看,以状态性事件结构故事也大多指向于时间。某种意义上,状态性事件可以归属于时间-影像中的“晶体-影像”,“‘晶体-影像’不是时间,但人们可以在晶体中看到时间。人们可以在晶体中看到时间的永恒基础,即非时序时间”,联通过去、现在、未来的时间。因此,一些状态性事件指意大多具有含混性与多元性,指向于一种思维、思想的表达,常内含过去、现在、未来。需要明确的是,这里并无意于“时间-影像”不内含矛盾冲突。

图2.电影《和你在一起》剧照

图3.电影《百鸟朝凤》剧照

以状态性事件结构故事间接拉长了叙述时间,进而聚焦于情绪表达,延缓矛盾冲突的发生或增强矛盾冲突的持续性。相比于同时期的作品,《八千里路云和月》(史东山,1947)是一部戏剧性较强的电影。这部电影前60分钟有41个事件,其中状态性事件32个,行动性事件9个。《一江春水向东流》(蔡楚生、郑君里,1947)前60分钟有32个事件,状态性事件24个,行动性事件8个。显然,这两部电影状态性事件占据绝对优势。因为状态性事件占据主导,矛盾冲突被延缓,总体矛盾冲突被持续拉长。因此,影片的叙事节奏是较为缓慢的。在内含国仇家恨的历史叙事中,两部影片并不着意于矛盾冲突的数量,而是着意于矛盾冲突在叙述时间上的持续性。如日本对中国的侵略,这是影片叙事的大背景,并且引发了具体人物之间的具有持续性的隐性矛盾冲突。在《八千里路云和月》中,正是因为日本的侵略,造成玲玉家破人亡,进而导致玲玉与礼彬的苦难生活。这些正面性的矛盾冲突只存在于某些段落,影片更加着意于在战争背景下,描摹中国人民的自我救亡。某种意义上,状态性事件在叙述时间上拉长了苦难情节,使观众长时间沉浸于苦难叙事中,以此反思战争之害。在《一江春水向东流》开场中仅有1个矛盾冲突点,即因外敌入侵张忠良鼓励工人援助东北义勇军被人打小报告而遭到工厂老板的训斥。围绕这个矛盾冲突点前后有纱厂晚会、素芬与忠良定终身等状态性事件,这些状态性事件为后续二人的悲欢离合情节所产生的矛盾冲突做了铺垫,同时也拉长了状态性事件的叙述时间,延缓了行动性事件的产生时间。即便是战争叙事,它也较少聚焦于小矛盾冲突的描摹,而是常在大矛盾冲突的背景下完成叙事,显然这与中国的整体性思维密切相关。单一事件叙述时间的拉长形成了较为缓慢的叙事节奏,实际上,这种缓慢的叙事节奏是适宜中国人情感表达的审美习惯的。

大多状态性事件往往是内含过去、现在、未来的“晶体-影像”。它追溯过去,间接映射矛盾冲突。滕文骥执导的《黄河谣》主要讲述了脚户当归人生中的几个片段,大跨度的时间叙事致使故事之间的连贯性降低,矛盾冲突主要集中在人与环境之间。整部影片大约由33个事件组成,从当归等人作为脚户赶路,到最后一个场景当归送女儿出嫁,其中状态性事件24个。可见,状态性事件占据影片主体。行动性事件相对较少,主要有讨债卖女、当归等脚户遇土匪黑骨头、防风大叔大骂相好女子、当归等脚户掩护红花逃走时路遇土匪黑骨头、当归大闹红花婚礼被打、当归等赶路时遇到两方激战、当归和防风途中遇到柳兰抢水、饿死人、闹社火遇到土匪黑骨头等9个,即只有9个矛盾冲突点。总时长93分钟的影片只有9个矛盾冲突点,可知这部影片的叙事节奏之缓慢。正是因为较为缓慢的叙事节奏,进一步将多数场景推向于思维、思想的表达,形成了指向于时间的“晶体-影像”。《黄河谣》最后一个场景既是当归带女儿出嫁,又是对过去当归喜欢的第一个女人红花出嫁的映射,二者有所不同,却形成呼应。当归送女儿出嫁是现在,对红花出嫁映射的是过去,当归女儿出嫁又指向未来。吴天明执导的《百鸟朝凤》可谓是一部关于时间的电影。全片共有79个事件,其中状态性事件68个,行动性事件11个。影片时长107分钟,仅有11个矛盾冲突点。矛盾冲突密度较低,影片叙事节奏较为缓慢。从唢呐匠众星捧月的辉煌,到弃之如敝屣的落魄窘态,影片通过状态性事件呈现时间的流逝与变迁,叙述了老百姓对唢呐艺术从推崇到扬弃的过程。每一个状态性事件皆可谓是“晶体-影像”,它蕴含了唢呐艺术的过去、现在以及未来,其中暗含了人物命运、唢呐命运的轮回,是时间的分叉。在本片的状态性事件中,有三个段落是较为明显的指向时间的“晶体-影像”。第一个段落是游天明初到师傅焦三家。师傅焦三要求游天明在河边练习用芦苇秆吸水,时间从早上一直到晚上吃饭,这呈现了天明的努力,虽然努力并无结果。第二个段落是焦三确定游天明为接班人后,教天明唢呐名曲《百鸟朝凤》,镜头从天明的特写镜头横移至唢呐的特写镜头,再横移至天明的特写镜头时天明已长大成人,一个镜头里内含了过去、现在,以及未来的唢呐接班人。在这一“晶体-影像”中,主要聚焦于唢呐的传承,并无矛盾冲突,镜头更倾向于情感与思想的表达。第三个段落是影片的结尾,焦三去世,天明在师傅的坟前吹奏《百鸟朝凤》,此时不断闪回当初焦三教天明的场景、展现焦三在坟头的太师椅上聆听天明吹奏的幻象,最后呈现了焦三似乎对天明继承唢呐艺术较为满意,放心而笃定地离去的影像。这些“回忆-影像”“梦幻-影像”囊括了人物情感、导演思维、时间思想等潜在意涵。这三个段落皆为时间的绵延。可知,电影《百鸟朝凤》更加注重的是文化传承,而非故事情节建构,这与中国叙事传统相契合。在这些“晶体-影像”(状态性事件)中矛盾冲突或无或蓄势待发,这种情节建构模式进一步将影片的叙事节奏推向舒缓。

从事件属性上来看,我国电影以状态性事件为主结构故事,叙事节奏必然趋于缓慢。相反,好莱坞电影以戏剧化叙事著称,严格遵循亚里士多德的开头、中间、结尾的叙事模式。虽然美国承继欧陆文化传统(如商业),但并不意味着美国不生产本国文化。与好莱坞商业性有着莫大关联的“实用主义”便是美国土生土长的哲学流派,一定程度上培育和壮大了好莱坞电影中的商业意识,并相应的抑制了其他意识的生长。也正基于此,好莱坞电影形成了以追求感官刺激为主的创作倾向。美国文化的多元性与杂糅性造就好莱坞电影面向全球善于生产“空壳故事”也就不难理解了。在远离现实的情况下,剧作者以普世价值为基础,着力于故事本身的戏剧性,即建构情节内部的张力,多致力于行动性事件,成为好莱坞电影的安身立命之本。然而中国电影的民族性表达更趋于情感的融入,并不追求繁杂的故事情节,多致力于指向时间性的状态性事件建构情节,这是中国电影叙事节奏民族性的另一原因。

结语

时间修辞在中国电影叙事节奏民族性上发挥了重要作用。在中西文化的对比中可以发现,艺术的外在表征映现了民族文化特征。与西方人不同,中国人在情感表达上较为含蓄,中国文艺作品总有几分“诗化”倾向,即使是商业电影似乎也难以逃离这一“符号”。于中国观众而言,中国故事已形成接受心理定势。新世纪以来,中国电影票房逐年攀升,逐渐赶超西方,成为世界电影的翘楚。好莱坞电影对中国电影影响之大不言自明,如果空有视觉冲击或故事结构之技巧,故事在观众心坎上的绵延之力必定大大削弱。于中国商业电影而言,缺乏诗化的视化(视觉冲击)与事化(类型化叙事),必将行之不远。实际上,中国电影进入商业化时代初期叙事节奏依然较为缓慢,因为基本采用了以时序的方式连接情节、状态性事件结构故事。但随着我国电影商业化蓬勃发展,在故事结构和讲述方式上师法好莱坞,叙事节奏渐趋迅捷之态。从近年来我国主旋律电影来看,这种现象已有所改观,民族情感与民族文化以及诗化叙事有回归之态。

【注释】

1 关于东西方文化差异特征,参见《李大钊文集·上》(人民出版社1984年版)中《东西方文明之异点》一文。

2 中国传媒大学李胜利教授在其专著《电视剧叙事情节》(中国广播电视出版社2006年版)中,提出了绝对情节强度的三个维度:情节密度、情节落差、情节黏度。本文所述的“矛盾冲突的粘合度”借鉴于此书。

3 赵汀阳.历史·山水·渔樵[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2019:4-5.

4 [美]浦安迪.中国叙事学·第2版[M].北京:北京大学出版社,2018:75.

5 关于中国叙事文学的缀段性结构,参见[美]浦安迪的《中国叙事学·第2版》(北京大学出版社2018年版)第68到77页。

6 王慧娟.论慢节奏影像的东方文化基因[J].河南科技学院学报,2017(01):84-88.

7 情节的连接方式源于罗兰·巴特、皮埃尔·索尔兰、玛丽-克莱尔·罗帕丝、米歇尔·拉尼等理论家的叙事理论,具体参见刘云舟专著《电影叙事学研究》(北京联合出版公司2014年版)第142-146页。

8 徐岱.中国古代叙事理论[J].浙江学刊,1990(06):118-124.

9 楼宇烈.中国文化的根本精神[M].北京:中华书局,2016:124.

10杨义.杨义文存第一卷·中国叙事学[M].北京:人民出版社,1997:129.

11张岱年,成中英等著.中国思维偏向[M].北京:中国社会科学出版社,1991:234.

12[美]杰拉德·普林斯.叙事学:叙事的形式与功能[M].徐强译.北京:中国人民大学出版社,2013:64.

13同4,56.

14[法]吉尔·德勒兹.电影2:时间-影像.[M].谢强,蔡若明,马月译。长沙:湖南美术出版社,2004:127.

15何建平.论好莱坞商业机制形成的文化/社会基础(上)[J].北京电影学院学报,2003(06):42-47.

16曲春景.蚀心故事与被污染的叙事主体——当前影视艺术的叙事伦理病症剖析[J].探索与争鸣,2014(05):74-79.