社会转型中社会心态的理论内涵、逻辑建构及变迁

2022-07-23侯静

侯 静

一、引言

在我国社会转型过程中,社会心态的培育成为社会建设和社会心理服务体系建设的重点。2011年“十二五”规划纲要中提出“弘扬科学精神,加强人文关怀,注重心理疏导,培育奋发进取、理性平和、开放包容的社会心态”。2017年党的十九大报告进一步从社会治理的角度,提出“加强社会心理服务体系建设,培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态”。“心态”这一概念最早出现在17世纪的英国哲学中,指的是“一个特定集团所特有的思想和感知方式”。我国学者从20世纪80年代开始研究社会心态,在过去的三十多年里,研究者从社会心态的理论、内涵和结构的角度,对中国社会心态的现状及其变化进行了大量的研究,深入了解社会心态的理论内涵、内在结构的逻辑建构以及在社会转型中社会心态的变迁,对社会心理服务体系的建设和社会心态的培育具有重要意义。

二、社会心态的理论内涵和形成机制

20世纪80年代“社会心态”这一概念开始出现在我国的研究领域,在过去三十多年的研究过程中,研究者对社会心态的内涵进行了许多探讨,然而,目前社会心态的内涵还未形成明确、统一的界定。

杨宜音把社会心态界定为“一段时间内弥漫在整个社会或社会群体/类别中的宏观社会心境状态,它包括整个社会的情绪基调、社会共识和社会价值取向”,这一定义得到广泛认可。并且分析了社会心理学中共享现实理论、主体间共识理论和社会表征理论3个“共识”理论对社会心态的内涵和形成机制的启示。

“共享现实”这一概念最早由心理学家希金斯(Higgins)提出,用来探讨模糊情境中人们如何形成认知或观念的过程。所谓“现实”是指人们对于现实和真实的主观感知。而“共享现实性”是人们与他人体验关于世界的内在状态的共同性。而社会心态就是一定时期内社会群体通过“共享现实”来建构的,当处于社会转型和社会变迁时,社会中的个体会选择与大多数社会成员具有共同性的“共享现实”对社会现实进行主观感知,反映了个人与社会之间的相互建构和作用机制,而且个体与社会的相互建构的社会心态是不断变化的,因而表现为转型社会中社会心态的动态性。

主体间共识理论是由晴万(Ching Wan)等人提出来探讨社群规范是如何影响个人行为的。主体间共识指的是个人对社群中其他人的观念的认知,也可以描述为“我眼中他人对我/某种事物的看法”或“我认为他人对我/某种事物持有的观点”,也就是个体对社群中他人价值观的认知,而主体间共识可以通过影响个体对社群文化的认同来影响个体的行为。这种“我眼中他人的看法和观点”的主体间共识体现了社会心态中社会群体的社会共识和共同的社会价值取向,而且社会群体中的个体也可以通过主体间共识的相互影响来实现社会心态中社会情绪的传播和分享。

社会表征理论是法国社会心理学家莫斯科维奇(Mosovici)在20世纪70年代提出的,这一理论主要从社会文化层面探讨人们对社会现实的社会共识,以及这种社会共识对人们日常行为的内在规范作用。所谓的社会表征是对陌生知识的熟悉化,“是在特定时空背景下的社会成员所共享的观念、意象、社会知识和社会共识,是一种有社会意义的符号或系统”。它包括固化(又称锚定)和客体化两个过程。通过固化过程同化和吸收不熟悉的知识,而通过客体化过程则使抽象的概念具体化。社会表征的研究范式强调挖掘人们心理机制的社会背景及个体与社会的互构性,因此,社会表征的过程是个体内化知识以及与他人沟通的过程,也是社会事实不断被建构的过程,这也体现了社会心态是个体与社会现实相互建构的一个动态过程。

综上所述,无论是共享现实理论所指的社会群体中个体共有的对社会现实的主观认知,还是主体间共识理论指涉的社群中个体对他人价值观的认知,抑或社会表征理论所指的社会表征过程是个体把社会现实内化为知识,并通过符号化的沟通过程在社群中传播和分享这种认识、从而形成社会共识,这三个理论在理论建构中都强调个体心理与社会现实之间的互构性,反映了社会心态基本的理论内涵和形成机制,并且,社群成员通过沟通、情绪感染和社会影响,不断建构社会现实和他人的认知,从而形成大多数社会成员共有的社会共识、社会价值观、社会情绪基调等社会心态的内涵要素。

三、社会心态结构的内在逻辑建构

研究者从不同维度提出了社会心态的结构。杨宜音提出社会心态结构包括三个维度:社会情绪基调、社会共识和社会价值取向。马广海在此基础上增加了社会行为意向,提出社会心态的结构包括社会情绪、社会认知、社会价值观和社会行为意向四个维度;王俊秀又在这四个一级指标基础上提出了二级测量指标,其中社会认知的二级指标包括社会安全感、社会信任感、社会幸福感、社会公正感、社会支持感等;社会情绪的二级指标包括社会焦虑、社会冷漠、社会浮躁、社会愉悦等;社会价值观的二级指标包括国家观念、道德观念、公民观念、财富观念、文化观念等;社会行为倾向的二级指标包括公共参与、利他行为、冲突应对策略等。随后,王俊秀又在社会心态四维结构的基础上增加了社会需要这一维度,提出了社会心态的五维结构。

社会心态的结构存在内在逻辑关联并且相互建构而成,社会心态中的社会需要包括个体需要和群体需要,而社会心态中的社会认知指的是社会成员对某些社会现象相对一致的认识、理解和感受,社会情绪更多是社会成员对社会现象的情绪化的感受、反应或评价,具有情境性和暂时性。社会认知是社会心态的基础,社会群体的成员对社会现实、社会环境和社会变迁进行认知,并通过共享现实、主体间共识和社会表征形成社会共识。当社群成员的社会需要得到满足时,他们对社会现实的社会认知使他们感受到安全、公正,因而产生社会安全感、社会信任感、社会幸福感等感受,而这些积极的社会认知和感受会进一步激发社会成员产生社会愉悦等积极的社会情绪;然而当社群成员的社会需要没有得到满足,他们对社会现实的社会认知倾向消极,这种社会认知就会促使焦虑、冷漠、浮躁等消极的社会情绪的产生和弥漫。

社会价值观是指社会成员普遍接受的、用来评价行为和事物以及从各种可能的目标中选择符合自己目标的准则。社会心态中的社会认知和社会价值观都属于认知层面的社会心态,前者是社会成员对社会现实的基本认识,是稳定的社会心态,而后者是社会成员普遍接受的对社会现象深层的超稳定的社会心态。社会心态的社会行为意向是指社会成员针对某一社会心态的对象将要采取的行动。社会心态的社会认知持续一段时间就会积淀为超稳定的社会价值观,而社会价值观中的国家观念、道德观念、人际观念等会影响社群成员的社会行为倾向,使其表现出相应的公共参与、利他行为、冲突应对策略等社会行动。

综上所述,社会心态的五个结构是不同层次相互影响和建构的过程,其中第一个层次是社会心态中的社会需要,它是变动的社会心态,是社会心态形成和发展的基础和推动力,在社会发展的过程中,处于不断变迁的社会环境中的社会成员会产生不同的社会需要,反映了转型社会的社会现实。第二个层次是阶段性的社会心态,即社会心态中的社会情绪。社会需要的满足与否会激发社会成员产生相应的情绪,进而这些情绪通过感染、传播形成大多数社会成员所共有的社会情绪。第三个层次是稳定性社会心态,指的是社会心态的社会认识,社群成员的社会需要的满足状况和社会认知通过相互沟通共享成为比较稳定的社会共识。第四个层次是超稳定的社会心态,即社会价值观,包括国家观念、道德观念、财富观念、人际观念等。因此,变动性社会心态的社会需要、阶段性社会心态的社会情绪、稳定性社会心态的社会共识以及超稳定社会心态的社会价值观共同影响和决定社群成员的相应理性或非理性的社会行为倾向,并在一定条件下表现出理性的社会行动,如公共参与、利他行为,或非理性社会行动,如歧视与排斥等。由此可见,社会心态结构的五个维度存在内在的逻辑关联并相互建构而形成转型社会一定时期内的社会心态,一定阶段的社会成员的社会心态形塑和反映了当时的社会现实,并进一步推动社会现实的变迁。而变化中的社会现实又触发社会心态的社会需要、社会情绪、社会共识、社会价值观和社会行为倾向的变化,体现出社会心态是个体心理关系与社会现实的相互建构的动态过程。

四、转型社会中我国社会心态的现状及变迁

我国“十二五”规划、党的十八大报告及党的十九大报告都强调社会心态培育的重要性,社会心态也一直是社会科学领域的重要研究问题,研究者们对中国公民社会心态的社会需要、社会认知、社会情绪、社会价值观和社会行为倾向进行了连续多年的调查研究,研究了转型社会中我国民众社会心态的现状及其变迁。

(一)对美好生活的需要是最重要的社会需要

民众的社会需要是社会心态形成的基础和推动力,党的十九大报告明确指出,“中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。习近平总书记还指出,“不断满足人民日益增长的美好生活需要,促进社会公平正义,形成有效的社会治理、良好的社会秩序,使人民获得感、幸福感和安全感更加充实、更有保障、更可持续”。以往研究者从国家层面、家庭关系层面和个人物质层面界定了美好生活需要的内涵结构,并考察了美好生活需要与获得感、幸福感和安全感之间的关系。国家层面的美好生活需要包括世界和平、社会和谐、社会稳定、国家富强和安全的生活环境等;家庭关系层面的美好需要包括家人团圆、家庭温馨、相亲相爱的家人、爱情甜蜜等;个人物质层面的美好需要包括有钱花、富足的物质生活、满意的收入等,我国民众目前对美好生活需要的现实评价与理想之间还有一定差距,而且民众的美好生活需要与获得感、安全感和幸福感有较高的相关性。

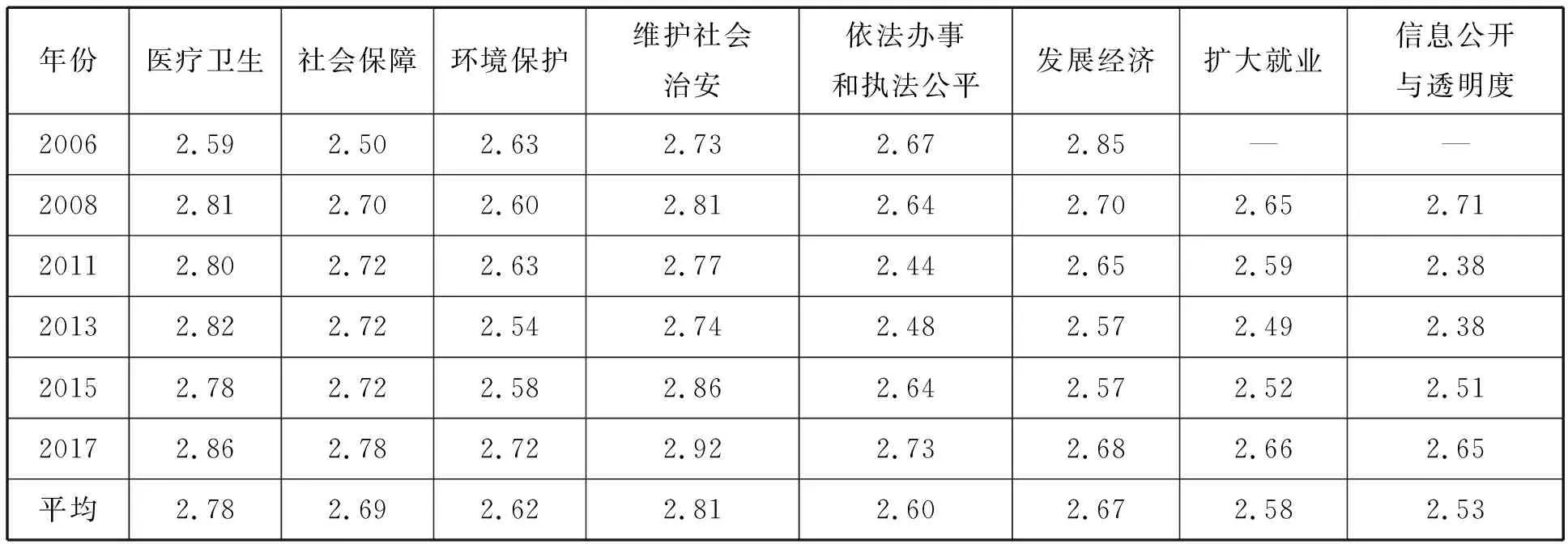

人民群众的美好生活需求的满足与否为社会治理提供了方向和目标,美好生活的需求和生活满意度紧密相关。从2006年到2017年对不同领域的政府工作满意度的变化表明,民众对医疗卫生、社会保障、维护社会治安的满意度逐年上升,并且对政府在这些方面工作的满意度较高,但是民众对政府在信息公开与透明度、扩大就业、发展经济、依法办事和执法公平方面却呈逐年下降趋势。民众对信息公开与透明度、扩大就业以及依法办事和执法公平的满意度较低(表1),这表明民众在这些方面的需求没有得到充分满足。因此,保证信息公开透明、为民众提供更多就业的信息和途径、依法办事、秉公执法是社会治理的重要领域。

表1 不同领域的政府工作满意度变化

(二)民众社会认知和感受逐年上升

社会认知和感受是社会心态的重要内容,主要包括社会幸福感、社会安全感、社会信任感、社会获得感等。让人民生活得更加幸福、更有尊严,让社会更加和谐公正一直是党的宗旨和目标。2015年中共中央全面深化改革领导小组第十次会议首次提出“获得感”,2017年党的十九大报告进一步强调“使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续”。幸福感、安全感、信任感和获得感作为社会心态中社会认知和感受的重要指标,发生了一定程度的变化,反映了转型社会中民众社会心态的变迁。

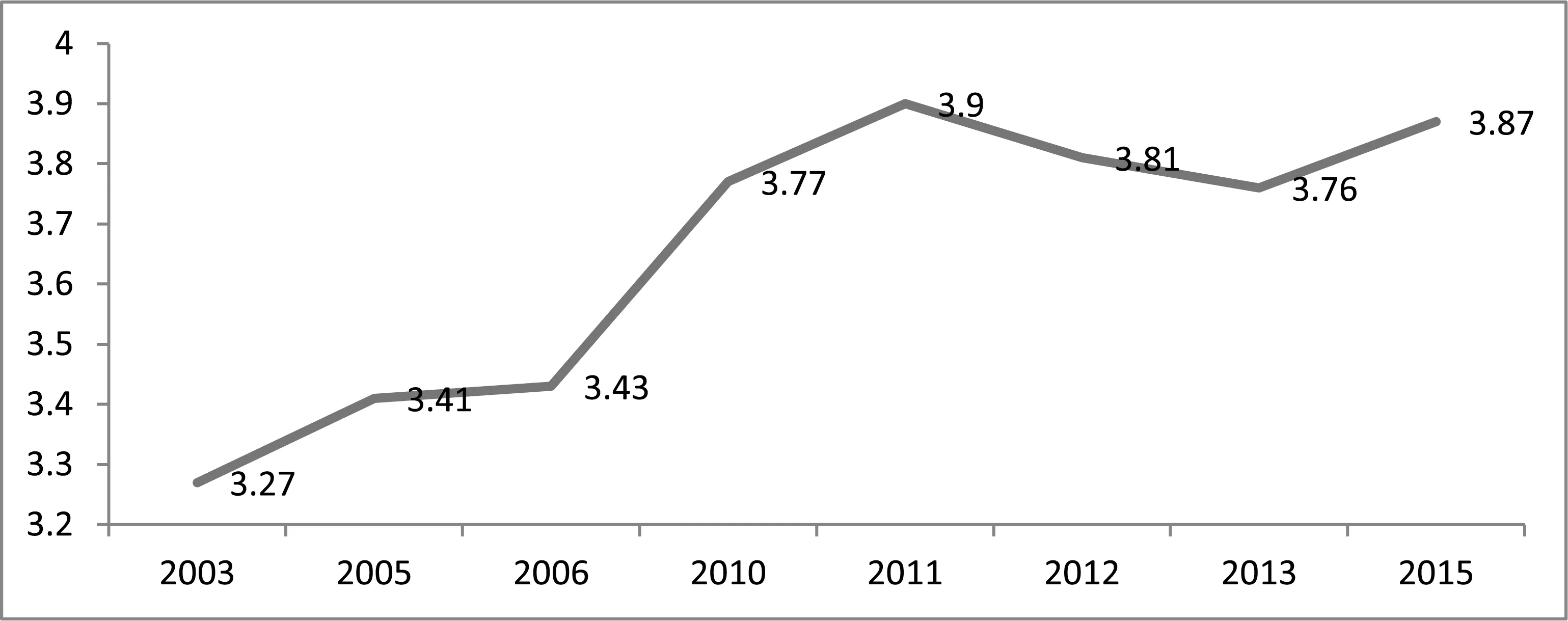

党的十九大报告明确提出中国共产党人的初心和使命就是“为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴”,社会心态的研究关注社会转型过程中民众的幸福感的现状和发展变化,为社会治理和社会建设明确了方向。民众的主观幸福感和生活满意度是幸福感研究的主要测量指标。关于中国民众幸福感现状特点的研究中,2010年中国城市居民幸福感的调查和2017年中国综合社会调查(CGSS)对中国民众的幸福感现状的研究得出相似结果,女性比男性的幸福感更强,高学历人群、收入越高的群体、领导群体、直辖市居民、非农业户口居民以及东部地区居民的主观幸福感更高。中国综合社会调查采用5点计分(1=非常不幸福,2=不幸福,3=一般,4=幸福,5=非常幸福),调查结果表明,从2003年到2015年,中国居民的幸福感呈上升趋势,其中,从2003年到2011年幸福感一直上升,到2011年达到顶点,在2012年和2013年有所下降,而到2015年又有所回升。由此可见,中国民众幸福感的整体发展趋势是积极正向的。

图1 中国民众幸福感历年变化数据来源:《中国社会心态研究报告(2018)》。

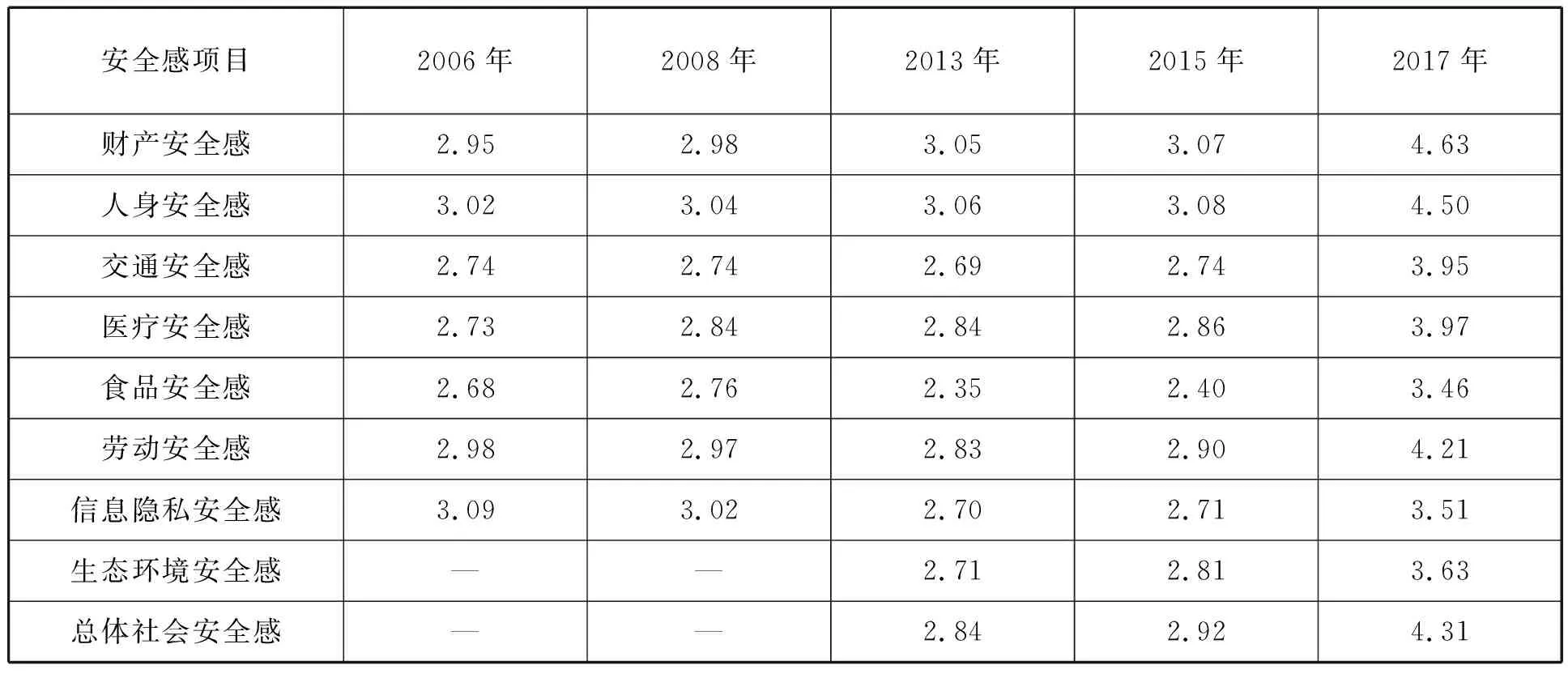

德国著名的社会学家乌尔里希·贝克(Ulirich Beck)提出风险社会理论,认为人们正处于风险社会之中,而人们所面临的社会风险中的经济风险、政治风险、文化风险使人们感受到集体焦虑、不确定性和普遍的不安全感,因此,社会心态研究中的安全感是指在一定社会环境中个体对于不确定性和不安全的感受。社会安全感主要分为人身安全、财产安全、交通安全、医疗安全、食品安全、劳动安全和个人信息隐私安全。中国社会状况综合调查(CSS)在2006年、2008年、2013年、2015年和2017年对中国居民安全感进行调查,前四年采用李克特式4点计分,2017年采用李克特式7点计分,调查结果表明,中国居民安全感最低的是食品安全,并且呈下降趋势。交通安全、劳动安全和个人信息隐私安全从2006年开始也呈下降趋势,尤其是个人信息安全感从2006年第一的位置,下降到2015年和2017年的倒数第二。人身安全、财产安全呈逐年缓慢提升趋势,到2017年财产安全和人身安全分列安全感的第一和第二。虽然居民的生态环境安全感逐年上升,但是仍然处于倒数第三、第四的位置(表2)。由此可见,食品安全、个人信息隐私安全、交通安全、劳动安全、生态环境安全、医疗安全依然是社会治理的重中之重,居民充分的安全感建立还任重道远。

表2 中国社会状况综合调查安全感历年得分

中国社会正处在从传统社会向现代社会的转型过程中,社会结构发生了巨大变化。改革开放以来,我国社会正经历着从计划经济体制向市场经济体制的转变,伴随着大规模城市化浪潮的发展,大量流动人口从户口所在地流动到其他城市和地区,传统社会中以家人关系、熟人关系为核心的人际信任机制被打破,转型社会中社会信任危机频发,新的信任机制需要重新建立起来。社会信任包括人际信任和制度信任,人际信任是指人与人之间的信任程度;制度信任主要指对公共机构和组织的信任,主要包括对政府机构、公共媒体、公共事业单位或部门、商业行业和非政府组织的信任,制度信任中隐含着对规则、规范、法律的信任。

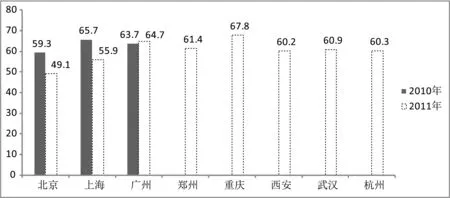

2010年、2011年中国居民的社会信任现状和发展趋势的调查表明,2010年社会总体信任程度得分为百分制的62.9分。而2011年社会总体信任程度得分为59.7分,相比2010年社会信任水平有所下降,北京和上海的社会信任程度有较大程度的下降,尤其北京市民2011年的社会信任在7个被调查城市中最低,从2010年的“不信任”下降到“高度不信任”状态(图2)。

图2 2010年和2011年不同城市信任得分对比数据来源:《中国社会心态研究报告(2012-2013)》。

2011年,民众对政府机构的信任度最高,接近“基本信任”水平,得分为69.2分,对商业行业的信任水平最低,得分为51.8分,处于“不信任”水平。对媒体信任方面,总体处于“基本信任”水平,得分为64.2分,其中,对中央电视台、市电视台、《人民日报》等传统的官办媒体最信任,得分为62.3-72.7分,属于“基本信任”水平,对民办网络媒体最不信任,得分为49.6-54.7分,属于“高度不信任”范围。此外,对公共事业单位的信任得分为63.0分,属于“尚可信任”水平,对非政府组织的信任得分为57.5分,属于“不信任”水平。

2013年社会总体信任水平较2011年的59.7分有所上升,信任得分为60.9分,上升到“尚可信任”的水平。民众对政府机构、公共媒体、公共事业单位或部门、商业行业、社会团体的信任全面提升,且对公共事业单位、社会团体和商业行业的信任提升明显(表3)。

表3 2011年和2013年制度信任得分对比

2013年民众对媒体的信任水平提高到67.3分。对传统官方媒体的社会信任水平较高,其中民众对中央政府传统媒体信任度最高,信任得分为71.8分。但对商业互联网新媒体的社会信任程度依然最低,其中,对社交网站、商业公司的官方网站、购物网站等的信任得分只有58.9分-59.8分,属“不信任”水平。民众对社会团体的社会信任水平也有改善,得分提高到62.7分,其中对政府领导的妇联、工会、居委会/村委会的社会信任程度较高,信任得分分别为69.9分、67.7分和66.8分,均达到“尚可信任”的水平,但是对慈善机构仍属于“不信任”水平,信任得分为52.8分,对宗教组织属于“高度不信任”水平,信任得分为49.8分。民众对商业行业的社会信任程度有所改善,但仍然是最低的,总体得分提高到58.8分,其中银行业的社会信任水平较高,信任得分为75.9分,属于信任的范围,但是对于零售商业、农副产品生产加工和物业管理还属于“不信任”水平,信任得分分别为59.7分、58.2分和58.0分,而保险业、药品制造业、餐饮业、食品制造业、房地产业接近“高度不信任”范围,信任得分分别是54.1分、53.8分、53.7分、53.6分和50.6分,尤其是旅游业和广告业的社会信任排在商业行业的倒数第二和第一,信任得分分别是48.0分和42.6分,而且民众对旅游业的社会信任是商业行业中唯一的不增反降的行业,信任得分从2011年的48.2分下降到2013年的48.0分。因此,为全面提升社会信任水平,促进社会和谐发展,应着力加强对慈善机构的资质、财务公开透明的严格管理,加强对各类宗教组织活动的监管,严格监督药品制造业、餐饮业、食品制造业等商业行业的质量,进一步提高广告业、旅游业、保险业的服务质量,杜绝这些商业行业对消费者的欺骗行为。同时,商业互联网新媒体是民众获取资讯和舆情的主要阵地,应加强对互联网新媒体的舆论监管,使其对民众发挥正确的舆论导向作用。

2015年在中共中央全面深化改革领导小组第十次会议上首次提出“获得感”一词,2016年把“获得感”作为改革成效的评价标准。与社会心态中的社会需要相关,获得感体现了社会需要是否满足的 “一种实实在在的得到”的社会认知感受,成为近年来社会心态研究的重要内容。获得感是人们对社会资源的获得或占用情况的描述,反映了每个人“获得”的客观情况和个体对现实生活获益情况的主观评价。民众心中的获得感的概念表征包括五个方面:一是获得内容,既包括物质需求的获得,主要指金钱、收入等,也包括成就获得,如工作业绩、荣誉等;二是获得环境,主要指为民众需求满足所创设的现实条件;三是获得体验,指的是伴随民众需求得到满足时的积极情感体验,如幸福、愉快等; 四是获得途径,指的是民众追求需求满足过程中的自主性,包括刻苦努力、勤奋等,如“我一直在为更好的生活拼搏”;五是获得分享,如“人有所成就时应该想着惠及他人”。在评价中,主要从获得项目的重要性、过去五年获得体验和未来五年获得预期三个方面考察获得感。2018年的调查显示,民众认为“安全的生活环境”“社会安定有序”“法制”等方面的获得感非常重要,而“丰富的文化生活”的获得感的重要性最低。“民主”“公平”“满意的收入”等的当前获得体验和未来获得预期都比较低。“满意的收入”“公平”“民主”和“高水平的医疗服务”的获得感综合评价最差。性别、年龄、学历、收入水平、户籍、婚姻状况、主客观社会地位会影响民众的获得感,女性在获得内容和获得分享上明显高于男性,而男性在获得环境和获得途径上显著高于女性;90后和00后的获得感更高;学历越高,获得感越强,初中及以下的受访者的获得感最低;收入越高,获得感越强,月收入1.5万及以上的受访者获得感最强;未婚/独身的受访者的获得感更高,外地户籍和无业的受访者的获得感最低。这些结果也为社会治理的领域和关注的群体提出了目标和方向,应加强民众生活环境安全的治理,保障社会的安定有序,健全法制建设,保障公平和民主,提高居民的收入水平,为民众提供稳定收入和高水平的医疗服务,并且关心女性群体、老年群体及收入低等弱势群体,为他们提供切实的社会支持,从而满足他们的社会需求,提升这些群体的获得感。

(三)社会情绪是社会运行状况的晴雨表

民众的社会情绪是社会现实和社会运行状况的指征,社会群体的情绪反映了社会需求的满足程度和社会感受的积极与否,因而社会情绪也是社会心态的重要研究内容。社会情绪分为积极的正向情绪和消极的负向情绪,健康、和谐的社会应该以积极的正向情绪为主,而转型社会中社会矛盾和冲突不断呈现,社会群体的社会情绪成为社会矛盾冲突的核心,社会矛盾和社会情绪相互影响,一方面社会矛盾的出现促使负面社会情绪的爆发,另一方面消极的社会情绪又会进一步推动社会矛盾和冲突的凸显。因而,建设健康、和谐的社会应化解社会矛盾和冲突,满足人民合理的社会需求,缓解和消除社会群体消极的社会情绪,培养积极健康的社会心态。

2011年到2012年的调查中共选取6种基本社会情绪,包括满意、平和、怀有希望、怨恨、不安、不愉快,其中,满意和怀有希望作为正向情绪,怨恨、不安、不愉快作为负向情绪,而平和为中性情绪。民众在这个时期的社会情绪基调总体上以正向为主,其中开心的、兴奋的、怀有希望的、受鼓舞的、自豪的等积极情绪最为强烈,平均情绪强度处于“中等”到“比较强烈”之间,而负向消极情绪如不安的、悲伤的、愤怒的、失望的、烦躁的等情绪强烈程度处于“比较轻微”到“中等”之间,而怨恨的、恐惧的、羞愧的、内疚的等负向情绪的强度处于“比较轻微”水平。然而,民众的负向情绪的引爆点低,爆发激烈,规模较大,一些影响比较大的社会事件引发了大批民众的愤怒、悲愤、焦虑、仇恨、怨恨等,比如对普遍存在的食品安全问题带来的社会焦虑,政府官员的贪污腐败现象没有得到遏制引发的愤怒和怨恨。因此,应高度警惕和随时关注民众产生的消极情绪,及时有效处理社会事件,解决关系公众生活的社会问题,严惩政府官员的贪污腐败现象,化解社会矛盾和冲突,才能缓解和消除公众的负面情绪,促进社会和谐稳定发展。

(四)转型社会中社会价值观有所变化

社会价值观是最为稳定和深层的社会心态,指的是隐含在一套社会结构及制度之内的价值观念,反映了一定群体或社会中典型的、共同接受和遵守的价值观。虽然社会价值观是相对稳定的社会心态,但是在转型社会中随着社会的变迁,仍然发生了一定程度的变化,反映了社会心态是个体心理与社会现实相互建构的动态特征。

随着改革开放发展,传统的计划经济逐渐转化为市场经济,物质财富和金钱在人们的生活中呈现出越来越重要的作用。物质主义价值观主要特征包括把物质获得置于生活核心地位;相信物质获得是最大的快乐源泉;以个人拥有物质的数量和质量界定成功与否。研究发现,现代化转型越强的城市,物质主义价值观越强;学历越高,物质主义价值观越弱;主观社会阶层越高,物质主义价值观越强。由此可见,社会发展的现代化和社会阶层与物质主义价值观有一定的正相关,但是受教育程度越高的群体则并不太看重物质的拥有和享受,而是更多追求精神满足和精神成就的实现。因此,树立正确社会价值观是社会心态培育的重要内容,应加强倡导社会主义核心价值观,进一步引导民众尤其是青少年树立远大理想,掌握丰富的文化知识,淡泊名利,强调把取得学业进步、工作成绩、为祖国建设作出贡献等精神成就和满足作为人生追求的目标,从而培育民众自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态。

集体主义价值观长期以来是中国社会的传统价值观,公民更注重集体的利益和他人的感受,为集体的利益而牺牲个人的利益成为人们崇尚的价值标准,然而,随着改革开放的深入和西方个体主义文化的逐步渗透,集体主义价值观受到越来越大的冲击。2013年中国社会状况综合调查显示,在所列举的19种价值观中,集体主义价值观排在“好社会应具有的特点”的最后一位,而且相比于年龄大的群体,年轻一代更不看重集体主义价值观。这些研究结果也为社会治理和社会心态培育提出了目标和方向。虽然改革开放以来西方个体主义价值观影响了我国年轻一代的价值观,但是集体主义价值观依然应该是我国公民重要的传统价值观。因此,在倡导正确价值观过程中,应充分利用官方媒体宣传途径,大力宣扬集体主义典范的英雄事迹,对我国公民尤其是年轻公民进行集体主义价值观熏陶。

党的十八大提出,倡导富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善,积极培育和践行社会主义核心价值观。这24个字是社会主义核心价值观的基本内容,其中,富强、民主、文明、和谐是国家层面的价值目标,是我国社会主义现代化国家的建设目标;自由、平等、公正、法治是社会层面的价值取向,是对美好社会的生动描述;而爱国、敬业、诚信、友善是个人层面的价值准则,是公民的基本道德规范。2013年中国社会状况综合调查表明,平等、民主、文明、公正、和谐排在社会价值观的前五位,其中,公民选择“平等”的比例超过一半,民主、文明、公正、和谐的选择比例也超过40%。由此可见,平等作为社会主义核心价值观中社会层面的价值观是公民最看重的社会价值观,平等是指公民在法律面前一律平等,它要求保障人权,人人享有平等参与、平等发展的权利。而公正也是社会层面的社会主义核心价值观,指的是社会公平和正义,是以人的解放、人的自由平等权利的获得为前提。民主、文明、和谐是国家层面的社会主义核心价值观,表明公民理想中的美好国家是人民当家作主、文明的国家,是学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居的和谐幸福的国家。因此,社会主义核心价值观中平等、公正这两个社会层面的价值观,以及民主、文明、和谐这三个国家层面的价值取向成为最有影响力的社会价值观,表明公民理想的社会主义现代化国家的建设目标是民主、文明、和谐的国家,而公民心目中的美好社会是平等、公正的美好社会。

目前中国社会处于价值观多元化的社会转型时期,社会凝聚力的提高、社会问题的解决、社会共识的达成以及和谐社会的发展,需要在尊重个人价值观、继承社会传统美德的基础上,重建积极的社会共享价值观。社会共享价值观是被大多数社会成员所接受的价值观,是在全体社会成员的个体价值观的基础上形成的。因此,首先建立诚实、守信、爱家、助人等朴素的个人价值观,然后当这些朴素的个人价值观成为大多数人所共有的价值观的内核时,就成为社会核心的价值观。同时,继承我国传统的社会价值观,如仁、义、礼、智、信,以及温、良、恭、俭、让等仁爱友善的社会美德,实现社会共享价值观的重建。社会共享价值观是社会心态的核心内容,而大多数社会成员的社会共享价值观进一步促进社会凝聚力的提高和社会和谐发展。

(五)公民的亲社会行为呈上升趋势

社会心态中的社会行为倾向主要包括公民的亲社会行为、公共参与、矛盾与冲突解决策略等,其中亲社会行为是指所有有利于他人的行为,中国民众的慈善捐款、志愿者行动等亲社会行为逐年增加,2008年在北京奥运会前后进行的两次调查发现,民众给希望工程捐款的比例从32.4%上升到36.3%,参加无偿献血的比例从21.6%上升到25%,自己给灾区捐款捐物的比例更从51.7%上升到70.7%,上升了将近20个百分点。

民众对重大事件的参与主要是以信息获取为主的关注型参与,真正的行动参与比例还不够高,民众参与的公共活动和事件的自发性还不高,还需要单位或社区组织动员。可见,民众的参与意识和参与行动都有待提高。

社会转型过程中社会矛盾和冲突的出现不可避免,因而民众的矛盾冲突的应对策略显得非常重要。然而,矛盾冲突解决策略还不够积极,通常采用消极忍耐、沟通、上访等方式,而采取法律手段解决矛盾冲突的比例还很低。民众在面临“买到假冒伪劣产品”“学校乱收费”“政府有关部门乱收费”等问题时使用最多的策略是“无可奈何,只好忍了”“没有采取任何办法”等消极忍耐的方式。而民众在医患冲突、劳资冲突中使用最多的是“与当事人/单位协商”的策略,使用比例在三成左右。当民众遇到“征地拆迁补偿不合理”的问题时采取最多的是上访策略。民众采用法律手段解决矛盾和冲突的比例很低,遇到司法不公时民众采用法律手段的比例仅为8.1%,其次是劳资纠纷为6%,而医患矛盾使用法律手段解决的比例为4.8%。这些结果表明目前民众的法律意识还很淡薄,法律知识还很匮乏,因此,需加强法律知识的宣传和普及,促进民众法律知识的学习,增强其法律意识,使民众善于运用法律手段解决矛盾和冲突,保护民众自身的合法权益。

五、结论

党的十九大报告提出,培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态是加强社会心理服务体系建设的重要目标,因此,明确社会心态的理论内涵、逻辑建构以及转型社会中社会心态的变迁对于积极社会心态培育和和谐社会治理具有重要意义。

社会心态是指一段时间内,由弥散在整个社会或社会群体/社会类别中的社会共识、各类需求满足与否的感受、社会情绪以及社会价值取向、社会行为倾向共同构成的一种社会的心境状态。社会心态是通过共享现实性、主体间共识和社会表征而表现出的个体心理与社会现实相互建构的宏观和动态的心理关系。

社会需求、社会情绪、社会共识、社会价值取向和社会行为倾向存在内在逻辑关联而建构成为社会心态,其中社会需求构成社会心态的动力基础,民众社会需求的满足与否是社会治理的风向标,并通过情绪感染推动民众弥漫性社会情绪的产生,进而通过社会认同和沟通产生社会共识,而弥漫在民众中的社会情绪和社会共识共同建构社会价值观,社会情绪、社会共识和社会价值观又共同影响民众的社会行为倾向,这体现了社会心态结构的逻辑建构。社会心态是个体与社会现实相互建构的宏观心理关系。在转型社会中,社会心态具有的个体与宏观社会的关联性和互动性被彰显出来,反映出个人心理和社会现实相互建构和社会的变迁。转型时期的中国社会,民众的社会需求还未得到充分满足,民众的幸福感、安全感、信任感和获得感等社会共识和感受也未完全建立和形成,公众的社会情绪以正向情绪为主,但医患矛盾、食品安全问题以及贪污腐败等社会问题引发公众的愤怒、焦虑和恐惧还需得到及时处理和缓解。同时,需要在尊重个人价值观的基础上,建立平等、民主、文明、公正、和谐等社会主义核心价值观,重建社会共享价值观。而民众的社会共识和感受、社会情绪和社会共享价值观又共同影响了其公共参与、亲社会行为、社会矛盾解决策略等社会行为。因此,保证对民众的信息公开透明、提供更多就业的信息和途径及依法办事、秉公执法成为社会治理的重要领域,食品安全、个人信息隐私安全、交通安全、劳动安全、生态环境安全、医疗安全依然是社会治理的重中之重,加强对互联网新媒体的舆论监管,使其发挥对公众正确的舆论导向作用。提高居民的收入水平,为民众提供稳定收入和高水平的医疗服务,并且关心女性群体、老年群体及收入低群体等弱势群体,为他们提供切实的社会支持,从而满足他们的社会需求,提升这些群体的幸福感、信任感、安全感和获得感。转型期社会民众社会心态反映了中国的社会现实,为社会治理提出了方向和目标,而社会的变化和发展又进一步促使社会心态的变迁,因而个体与宏观社会现实相互建构形塑了社会心态的形成机制和变迁。