思政元素在遗传学教学中的融合探索*

2022-07-20李雅轩张飞雄胡英考李小辉

李雅轩,张飞雄,赵 昕,胡英考,李小辉

(首都师范大学生命科学学院,北京 100048)

0 引 言

自党的十八大以来,全国高校思想政治工作会议,全国教育大会以及党的十九大报告均强调要持续推进高校课程思政建设,以习近平新时代中国特色社会主义思想理论为指导,全面贯彻党的教育方针,实行三全育人,以社会主义核心价值观为主要内容,在德、智、体、美、劳多方面,多角度,多层次育人,培养社会主义的建设者和接班人[1].

“师者,所以传道授业解惑也”高度概括了教师的责任与义务,即在教书育人的过程中,宣讲道义,讲授做人的道理,培养学生拥有正确的世界观与价值取向,使学生在学习知识的过程中,不仅能够理解把握知识,同时浸润于如何做人的环境中,将做人的道理内化于心,成为对社会、对民众有贡献的高尚的人.所以作为教师,既要具有精深广博的知识,精于授业解惑,亦要品德高尚,三观端正,以传“道”为责任和使命,为祖国培养社会主义的建设者和接班人.

习近平总书记在治国理政中谈到:“各门课,都要守好一段渠,种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”[2].遗传学是生命科学中的主干学科,亦是生命科学研究中的发展前沿学科,经典遗传学、细胞遗传学、分子遗传学及表观遗传学等都蕴含着丰富的思政元素,在许多高校的教学实践中,教师都已开始关注并实践着课程思政建设,王楠楠等[3]以6 个案例简要介绍了将思政元素融合于遗传学教学内容中实践探索;高秀清和牛爱军[4]对遗传学教学内容中的遗传细胞学基础、细胞质遗传、基因互作及数量遗传与群体遗传5 个主要教学板块相关思政元素进行了讨论;贺竹梅和袁小玉[5]在阐述遗传学课程思政价值和思政教育现状的基础上,探讨了在遗传学教学中融入思政教育与挖掘思政元素的策略;贾利云和贺颖[6]对医学遗传学的教学目标、课程思政案例及教学方法进行了讨论.笔者汇总现有教学实践论文,发现存在着如下问题:(1)专业知识与思政元素未能有机融合在一起,存在“两张皮”的现象;(2)限于课时的制约,多采用常见零散案例,缺乏对《遗传学》相关教学内容所包含的思政元素进行系统性研究,深入挖掘其思想内涵,形成思政教育的系统体系;(3)在教学实践中视角过高,未对身边的人和事加以关注.教学实践表明,学生对于身边的老师更具有亲近感,通过身边老师的言传身教和老一辈学者的事迹更易于激发学生积极阳光的思想品格,树立正确的人生价值观.本文拟追踪学科发展前沿,从关注身边教师的榜样作用出发,多层次多角度地分析思政元素与教学内容的有机融合,同时希望能对教学中由思政元素的融合而引起的教学内容与课时缺乏的矛盾提出可行性的解决办法.

1 分毫析厘,剖析遗传学课程思政元素

埃德温•考克斯(Edwin Cox)曾指出德育教育可分为显性教育与隐性教育2 种模式[7],在大学的教育教学中更应提倡以“春风化雨”“春雨润物”的形式,在潜移默化之中提升学生的思想品德和道德修养,将所学知识与真才实学奉献给祖国和人民,成为真正的社会主义事业接班人.故而对于大学教学而言,更适合以隐性教育模式与学生进行交流互动、引起共情、产生共鸣,将正确的人生观和价值观融入自身的精神世界.

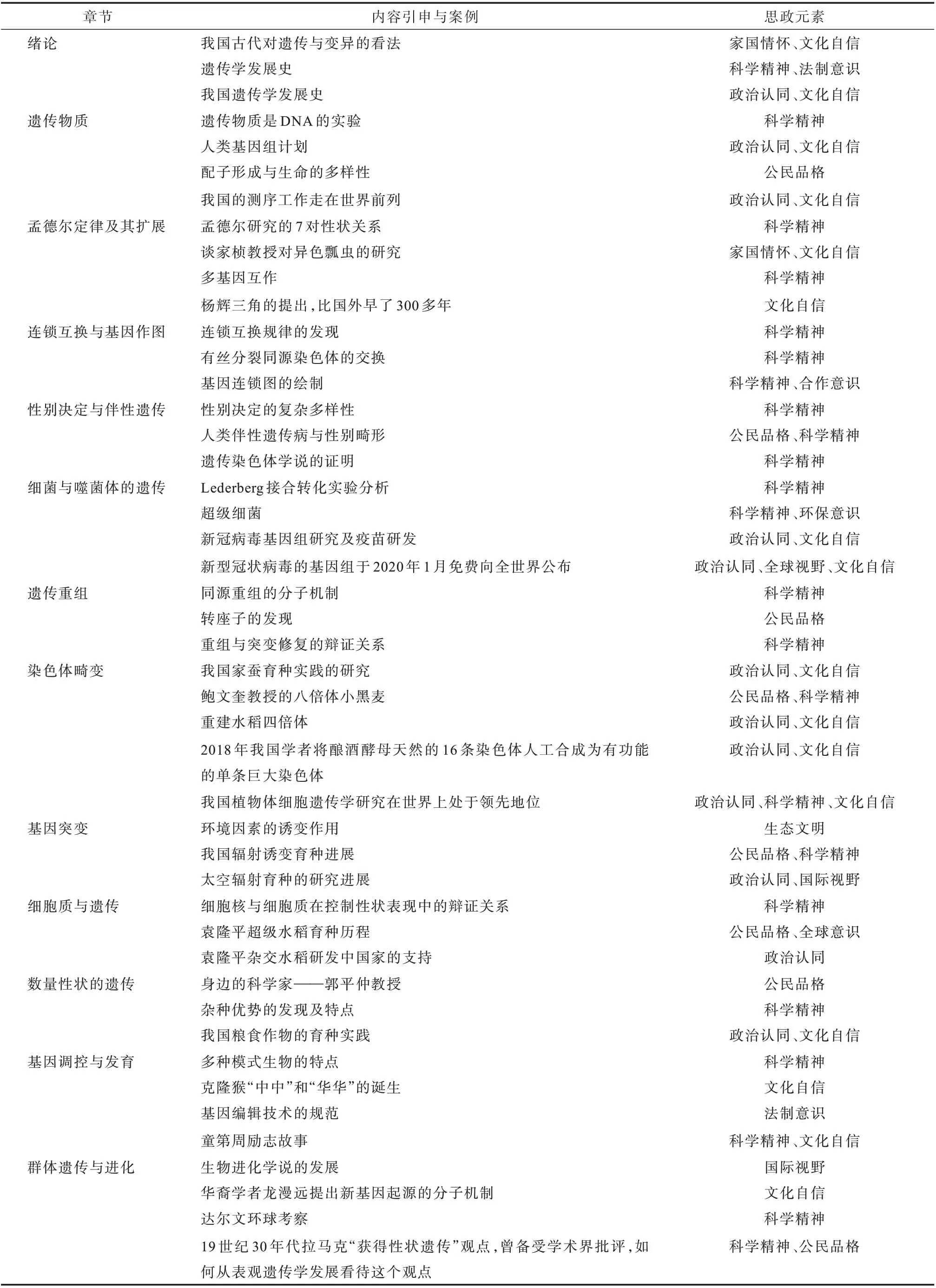

课程思政元素涉及广泛,根据社会主义核心价值观,新时代育人目标可将其分为8 个维度,包括政治认同、家国情怀、科学精神、文化自信、法治意识、公民品格、生态文明和全球视野[1].在教学中,每一章节教学内容所涉及的思政元素都不可能面面俱到,可以章节为主线,对教材《普通遗传学》[8]进行分析,挖掘可结合的思政元素(表1),采用案例分析方法将传统课堂、网络学堂及学生讨论相结合,并延伸至实践环节,最终达到综合育人目标[9].

表1 教学内容与相关课程思政元素分析

1.1 研读历史事件,体会先贤精神境界与爱国情怀

遗传学是研究生物遗传与变异的自然科学,在遗传学的百余年发展历史中,科学家们付出了聪明才智与艰辛努力,取得了杰出的成就.从经典遗传学、细胞遗传学到分子遗传学,从发育遗传学到群体遗传学,其中有许多点、面及层次结构中的知识均体现了辩证唯物主义思想,对于学生树立正确的辩证唯物主义世界观和价值观具有重要的支撑作用;而在遗传学发展历史中,众多科学家的研究方法、过程与成果对于培养学生的科学素养、逻辑思维与分析判断能力具有显著的引导与启发作用;以史为鉴,学习遗传学的发展历史,关注遗传学发展中的重要成就,体会研究成果背后科学家的团结合作和努力进取的动人故事,对培养学生在研究中形成锲而不舍、坚忍不拔的意志品质和团结合作的互助精神都具有引领作用.

在我国遗传学发展的历史中,出现了陈桢、李汝祺和谈家桢等优秀的科学家,他们为中国遗传学的发展奠定了坚实的基础;李先闻和沈宗翰等早期遗传育种学家为小麦、玉米、粟和水稻的改良做出了巨大贡献.这些学者许多都曾留学欧美,在祖国需要的时刻毅然放弃优厚的待遇,回到祖国积极投

身于建立遗传学专业学科建设,从事农作物的育种事业,为解决人民的温饱问题做出了贡献.在进行研究工作的同时,兼具优秀的科学家和教育家之职责,为国家培养了许多现代遗传学的优秀研究人才.陈桢,1921 年在美国哥伦比亚大学摩尔根实验室获得硕士学位;1922 年回到祖国,在东南大学开设了我国首个遗传学课程并致力于金鱼变异、遗传与进化的研究;1925 年发表了“金鱼外形的变异”的研究论文,提出并论证了金鱼起源于我国浙江,该成果至今仍为该领域的经典.谈家桢,1934 年到加州理工学院生物系(当时摩尔根任该系系主任)学习,师从进化遗传学大师杜布赞斯基,获得博士学位;1937 年到浙江大学任教,讲授综合进化遗传学,并致力于研究亚洲异色瓢虫色斑的遗传,在抗战的硝烟中他完成了令世界瞩目的研究成果“镶嵌显性现象的遗传机制”,并培养出多名杰出的遗传学家[10].

一代代科学家的努力与传承,使中国遗传学的研究水平已迈入世界的先进行列.科学家们对祖国的政治认同感,对国家炙热的家国情怀,不懈努力的奋斗精神和勇担重任的公民品格,使学生对我国科学发展与研究水平有了新的认识,增强了民族自豪与文化自信.

1.2 关注学科发展,拓宽国际视野与增强文化自信

通过带领学生研读科研论文,了解学科发展前沿信息,让学生了解我国遗传学发展的进程与水平,增强自信,明确努力方向.2021 年初,李家洋院士领导的研究团队在异源四倍体野生稻快速从头驯化中获得突破性进展,其成果发表于世界顶级刊物Cell上[11].水稻是全球重要的粮食作物,世界上近一半人口以大米为主食.联合国粮食及农业组织(Food and Agriculture Organization of the United Nations,FAO)报告指出[12],到2050 年,全球粮食生产应在目前的基础上增加50%才能满足人口增长的需求.为解决这一难题,中国科学院种子创新研究院/中国科学院遗传与发育生物学研究所李家洋院士团队,利用多维组学,首次提出了异源四倍体野生稻快速从头驯化的新策略,旨在最终培育出新型多倍体水稻作物,从而大幅提升粮食产量并增加环境变化适应性,并已获得初步成果.此项研究成果稳居世界研究水平前列.

我国以双杂交水稻为代表的作物遗传育种、转基因动植物育种和生物反应器的研究都已走在国际前列.袁隆平、李振声先后因为在水稻和小麦育种中的成绩获得了国家最高科学技术奖;袁隆平、李家洋和张启发荣获了“未来科学大奖”生命科学奖.在人类和医学遗传方面,对疾病基因的克隆和功能研究,急性早幼粒白血病的治疗和相关基因调控的研究,不同民族人群的区分和人群起源迁移的研究等都取得了国际领先的成果.中国参与完成了人类基因组计划,并率先完成多种动植物基因组测序,使我国基因组学研究步入国际先进行列[10].通过这些案例,使学生在拓宽国际视野的同时,感受到党和国家对科研工作的重视,对科学家的尊重,增强了学生对中国共产党领导的政治认同,提升了民族自豪和文化自信.

1.3 传承师尊精神,学习导师之高尚品格

身边科学家的事迹使学生的感受更真实亲切与自然,受到更大的触动与教育.首都师范大学生命科学学院遗传学学科带头人郭平仲教授于20 世纪80 年代到美国留学,在学习研究中取得了突出的成绩,研究成果发表在Science和Proceedings of the National Academy of the Sciences of the United States of America(PNAS)等世界顶级刊物上[13-14],得到国际同行的广泛关注.郭教授从美国学成归来以后,把数量遗传学和群体遗传学引入国内高校和研究所的学生培养教学中,并兼职于中国农业大学、中国科学院遗传发育所、中国农业科学院等大学和研究院所从事教学与科研工作,为我国遗传学科培养了大量人才.

郭平仲教授主要从事小麦遗传育种与群体演化研究.每逢秋风乍起之时,郭教授会穿行于田间,一畦一陇,带领学生播种施肥浇水,培养麦苗,教化学生;冬春之际,与学生一起研读文献,从传统遗传育种方案的改良,亲本和后代选择策略的确定到分子演化的探索;夏日炎炎,带领学生一株一穗一花认真地进行去雄、杂交、收获和考种,伴随着田间的虫鸣,收获着科研的成果.从实验方案的确定、执行到成果验证,“做事先做人”的教诲、身体力行的行事风格和严谨细致的科学态度,让学生看到了师者精益求精,锲而不舍的科学精神,体会到了尊者辛勤努力与智慧的光芒,感受到了恩师对学生倾心栽培的关爱之心与高尚品德.从郭先生的科学精神,让学生们体会到了先辈们对祖国的热爱、对事业的执着、对学生的关心和高尚的品格,激发了学生热爱科学,追求真理的意志品质,对学生树立正确的人生观与价值观具有重要影响,使学生终生受益.

在教书育人中,一代代言传身教,薪火相传,使学生真正成为热爱祖国,品德高尚,具有真才实学的优秀人才是每一位高校教师的责任与义务.以史为鉴,以史明理,带领学生遨游在遗传学的浩瀚海洋之中,在多方面、多层次和多维度融入思政元素,使其内化于学生的思想体系之中,为其今后的工作奠定坚实的思想基础[3-4].思政元素的分剖与整理,细化了课程内容,拓宽了教学范围,但凸显了课时不足与教学内容过多的矛盾,如何提高教学效率,提升学生学习的积极主动性,在完成教学任务的同时,将思政元素有效传递给学生是在教学中需要不断探索的.

2 探幽穷赜,课程思政教学的探索与实践

如前所述,课程思政的实施多以隐性教育的方式传递实现.思政元素与课程内容相融合的过程最忌简单粗暴,或表现为“两张皮”的形式,而应该是相互融合,寓教育于教学之中,顺其自然,达到水到渠成的教育目标.

2.1 分散元素,强化重点

将思政元素与课程内容相结合的过程多采用案例分析的方法.以案例为基础,从中抽取思政元素,体现教育目标.一方面,由许多案例说明同一个问题,培养某一种思想意识与观念,或养成某一种能力与素养,达到“多因一效”的作用;另一方面,一个案例亦可包含多种思政元素,达成不同的教育目标,表现为“一因多效”的作用.对本学科中所涉及的不同案例统筹安排、突出重点,在有限的课时中达到重要的教育教学目标.如以Lederberg 的接合和转化实验分析大肠杆菌遗传物质传递与重组的特点为例,从原养型菌落的出现实验现象入手,引导学生思考:(1)原养型菌落是如何出现的,产生的原因有几种可能?(2)如何设计实验以得到正确结果并加以证明?(3)不同株系细菌在遗传重组中的作用是否相同?其遗传主要差异是什么?(4)遗传物质传递及重组的特点是什么?本案例以实验为基础,层层递进,分解剖析事件发生的原因与特点.既体现了严谨的科学逻辑思维与分析判断能力,提出了巧妙的实验设计方法,又渗透了科学家在研究过程中不断探究,坚韧不拔的科学精神与毅力,这些都是通过案例进行学生思政教育.在教学设计中:以培养学生的逻辑分析与实验设计能力为主,通过观察到的实验现象,分析可能性;针对可能性,设计不同的实验方案,并加以实施;根据进一步试验结果排除不确定性,得出结论;实验验证,进行归纳总结得出正确结论.

上述Lederberg 的接合和转化实验案例以培养学生科学素养为主,通过研究性学习方法,拓宽学生分析问题的思路,提升解决问题的能力,引导学生在学习研究中形成缜密的逻辑思维习惯,提高分析判断能力,从而达到提高学生科学素养的目标.在此基础上,结合科学家的研究过程,提示科学研究之艰辛,使学生通过反思体会并学习科学家所拥有的坚韧不拔的意志品质与不断求真务实的探索精神.

在异源多倍体培养的案例中,鲍文奎教授培养八倍体小黑麦的案例是遗传教学中必讲的内容.在这一案例中,原理部分可由学生在已有知识的基础上,自学得出有效的育种方法与过程,培养学生的学习能力;教学重点集中在鲍文奎教授生平事迹及其在八倍体小黑麦培养过程中所付出的辛勤劳动和当时社会历史环境特点等信息.鲍文奎教授数十年如一日,在特殊的年代中,始终努力,不忘初心、牢记使命,为我国植物多倍体遗传育种工作解决了结实率、饱满度等一个又一个世界性难题,使八倍体小黑麦的培育取得了突破性进展.在教学中注意凸现鲍文奎教授那一代科学家的爱国情怀、社会责任与勤奋毅力,使学生充分理解老一辈科学家对祖国的热爱与贡献,以及对下一代的殷切期望.

祖国的未来由我们共同去创造,尤其是新时代的青年学生任务更加艰巨.思政元素的融合,使学生深切体会到自身的社会责任,激发学生的学习动力与积极性,更加勤奋与努力,为将来工作奠定良好的业务与思想基础.

2.2 线上线下结合,提高教学效率

思政元素的加入,加大了课程的容量,因此如何合理利用课时,提高教学效率,将思政元素融合到课程教学内容之中,使其有效内化于学生的精神世界是教师必须思考的问题.根据教学实践经验,依托网络学堂,可以激发学生学习兴趣,增强学生学习自主性,提高学生自学能力,扩大知识外延,提高学习效率[9,15].将案例上传至师星学堂讨论板块中,根据每个案例的具体内容,拆分为若干思考讨论题,引导学生思考讨论,随后根据学生讨论情况,教师进行课前梳理归纳,有选择地在课堂上引导学生进行交流互动,使全体学生均能够更加全面理解案例所蕴含的思想内容.

如在细胞质与遗传一章的教学中,三系配套育种方案必然会谈到袁隆平先生的超级水稻培育过程.在教学设计中,首先,要求学生在网上查阅袁隆平先生的生平和主要科研成绩,培养学生查阅文献的能力.其次,在网络学堂上传建国60 周年的献礼影片《袁隆平》,增强学习的生动趣味性,提高学生学习的主动性.最后,分剖内容,提出思考讨论题:(1)以生活为线索,引导学生通过查阅资料获得以下信息:袁隆平先生的求学经历、时代背景、取得成果、世界交流与国家奖励,从中引导学生进行反思,增强对我党领导的政治认同感,民族自信心,并培养学生的国际视野;(2)以科研时间及研究方法为主线探索科学家的成功之路:从开始研究水稻→发现天然不育株→完成三系配套→两系配套→单系育种→超级水稻的培育与成功→分子研究→转基因成果到国际合作等项目,使学生以历史发展的眼光、从世界进步的视角,多层次、多角度地了解和把握科学家成长的经历、探索的历程,既学习知识,增长能力,又学习科学家不断探索、勇于挑战、善于思考的思想品质与精神境界.

通过网络平台引导学生讨论,教师通过对讨论情况加以分析总结,在课上有目标地请学生进行重点交流.从案例分享中培养学生团队合作精神,对祖国对人民的社会责任感(公民品格),坚忍不拔的科研精神,缜密的科研设计方案(科学素养),体会党和国家对科学研究的支持(政治认同与家国情怀),所取得成果对中国人民乃至世界人民的贡献(国际视野和文化自信).通过一个案例分享,很好地达到了综合提升学生思想境界的目的,同时也有效打破了课时的限制,收到很好的教育教学效果.

2.3 结合实际案例,树立法治意识

当今世界是法治社会,在生活与研究中均应该知法、懂法与守法.课程的教学中,应使学生充分认识到遗传学的技术发展与研究成果具有“双刃剑”特性,对待研究技术的发展与应用应树立辨证的观点,明辨是非,在未来的研究与工作中完成社会所赋予的责任和使命.

2018 年,时任南方科技大学的贺建奎副教授在第二届国际人类基因组编辑峰会召开前一天宣布:“1 对名为露露和娜娜的基因编辑婴儿于11 月在中国健康诞生”.事件的发生引起了全世界科学家的评判与质疑.我国早在1998 年6 月由当时的科技部和卫生部共同制定、国务院批准发布施行的《人类遗传资源管理暂行办法》[16]中,明确规定了禁止进行人类胎儿的基因编辑,从源头上防止非法获取、利用人类遗传资源开展生物技术研究开发工作.世界上许多国家也禁止进行人类胚胎的基因编辑的.其关键在于该技术存在脱靶风险,会导致修改其他非相关基因,从而产生变异.由于脱靶的不确定性以及更重要的伦理问题,科学家们必须采取更加科学以及谨慎的态度,否则会对人类引起不可确定的潜在风险以及危害,很显然贺建奎的研究是违法的.2019 年12 月30 日,“基因编辑婴儿”案在深圳市南山区人民法院一审公开宣判,贺建奎、张仁礼和覃金洲等被告人分别被依法追究刑事责任.

这一案例不曾有多高深的知识,可在相关教学内容之前引导学生自学并查阅资料(案例及相关法律文件),在课上通过与学生交流达到共识,可以进一步增强学生的法律意识.遵纪守法不仅仅体现在日常生活中,在科学研究中也需要更加关注,在各个方面都要成为遵纪守法的好公民.

3 结束语

遗传学中蕴含着丰富的思政元素,教师通过对教材内容的分解及深入剖析,将线上网络预知、查阅文献、思考和讨论,与线下交流总结相结合,每一案例均有其重点指向,将思政元素带入整个教学过程中,通过潜移默化式的小水漫灌,使思政元素融入学生的精神世界,促使学生形成正确的人生观与价值观是每一个高校教师的责任与义务.在教学中将思政元素与专业学术知识紧密结合,拓宽了学生的视野,增强了学生对遗传学知识的兴趣,培养了学生严谨的科学精神,提升了学生缜密的逻辑思维能力,从而提高了专业与思想双方面学习效果.

当然课程思政的研究与探索仍在初期,今后将结合社会实践活动更好地全面提高学生的思想水平、政治觉悟、道德品质与文化素养,将社会主义核心价值观融入教学各个环节,提高课程思政实施效果.毛泽东主席在《实践论》中曾写道:“实践、认识、再实践、再认识,这种形式,循环往复以至无穷,而实践和认识之每一循环的内容,都比较地进到了高一级的程度.这就是辩证唯物论的全部认识论,这就是辩证唯物论的知行统一观[17].”课程思政建设亦是如此,通过实践把思政元素与课程内容有机结合起来,并通过实践不断反思,如何实践才能够达到更好的教育效果,既要言之有物,也要言之有度,培养学生真正成为社会主义事业的建设者和接班人.