国家图书馆中国学文献收藏及特点*

2022-07-20尹汉超

□ 尹汉超

2019年是中国国家图书馆(以下简称“国图”)建馆110周年,回顾国图走过的风雨历程,不同历史时期发展重点虽有所不同,但也能从中发现一以贯之的内容,最明显的则体现在特色藏书建设上。国图目前已经形成的若干特色馆藏包括“中国古籍、东方学、美术史、考古、敦煌资料、舆图、手稿、金石、自然科学史、方志、家谱、年鉴、学位论文等。”①国家图书馆办公室编印:《国家图书馆文献采选条例》,载《国家图书馆规章制度汇编》,北京:国家图书馆,2012年,第268页。罗马非一日建成,特色馆藏也非一时之功,今日特色馆藏的形成,凝结着国图人百余年来的辛勤求索。

东方学、汉学、中国学在不同历史时期并存同进,反映了西方对中国的认识过程。有关名称之争由来已久,尤其是汉学和中国学。中国学界在20世纪40年代之前,即存在“中国学”指称海外同类研究的现象,在多数情况下,与当时的“汉学”概念之间并无严格区别。这种争论似从未中断,也从未达成统一的认识。

笔者暂时撇开这一名称之辨,从国图中国学文献收藏的具体文本分析,国图中国学收藏范围包括有史以来中国之外世界对中国的认知和研究的文献,既涵盖国外对中国学术或中国问题的译介、研究、评论的文献,这类文献不仅包括具有一定学术水平与资料价值的文献,也包括一般的报道性、消遣性、普及性文献,又涵盖国内介绍或翻译国外对中国研究的文献。

一、国图中国学文献收藏的历程与内容

国图中国学文献收藏具有悠久的历史,最早可追溯至1911年法国汉学的一代宗师沙畹(Édouard Chavannes,1865—1918)与列维(Sylvain Lévi,1863—1935)赠与京师图书馆的《汉文三藏经中的五百个故事和寓言》②Cinq cents contes et apologues. extraits du Tripiaka chinois et traduits en français par Édouard Chavannes. publiés sous les auspices de La Société Asiatique. Paris: E. Leroux, 1910-1934. 关于此书的入藏,参见尹汉超:《从京师图书馆沙畹赠书看法国早期汉学的发展》,《汉学研究》总第二十九集,北京:学苑出版社,2020年,第158—167页。。但若论及有目的地系统入藏则要始于20世纪20年代的国立北平图书馆①1909年清学部筹建京师图书馆,1925年改为国立京师图书馆,1928年6月,南京政府将国立京师图书馆更名为国立北平图书馆。1926年3月,中华教育文化基金董事会筹建北京图书馆,1928年5月改为北平图书馆,因与国立北平图书馆重名,遂更名为北平北海图书馆。1929年8月,国立北平图书馆与北平北海图书馆合并,馆名仍为国立北平图书馆。为避免混淆,民国时期的国家图书馆旧有称谓统一用国立北平图书馆代指。。

中国学文献之所以能够成为国图的特色馆藏,与时任国立北平图书馆副馆长袁同礼的远见卓识密不可分。袁同礼不仅为中国图书馆事业的现代化奠定良好基础,而且开启了国图重视中国学文献收藏、整理和研究的先河,使国图成为世界范围内中国学文献收藏之重镇。作为图书馆学专家,他非常重视东方学文献的采选,“古今名著极意搜罗,而于所谓东方学书籍之探求,尤为不遗余力,以为言边防、治国闻、留心学术者之览观焉。”②袁同礼:《国立北平图书馆之使命》,《中华图书馆协会会报》第六卷第六期,1931年6月,第3页。这一指导方针并非只是对采访图书的规定,而是体现出国图人对国家前途、民族命运的关心和对学界服务的关切,是晚清民国以来西学东渐之下学术救国情怀在国立北平图书馆的一种回应,深刻影响着之后国图对中国学文献的采访。

国立北平图书馆通过购买、接受捐赠与寄存等不同形式,先后获得罗斯(Giuseppe Ros,1883—1948)藏书、普意雅(George Bouillard,1862—1930)藏书、穆麟德(Paul George von Mollendorff,1847—1901)藏书、毕德格(W. N.Phthick)藏书以及塞达·玛利亚(Santa Maria)东方学旧藏等,这些藏书形成今日国图中国学藏书的基础。自1930年始,在著名图书馆学家刘国钧(1899—1980)的主持之下,国立北平图书馆中国学西文图书采用美国国会图书馆分类法进行分类,以“C”(China的缩写)标识与其他图书进行区别,中国学专藏由此开始。

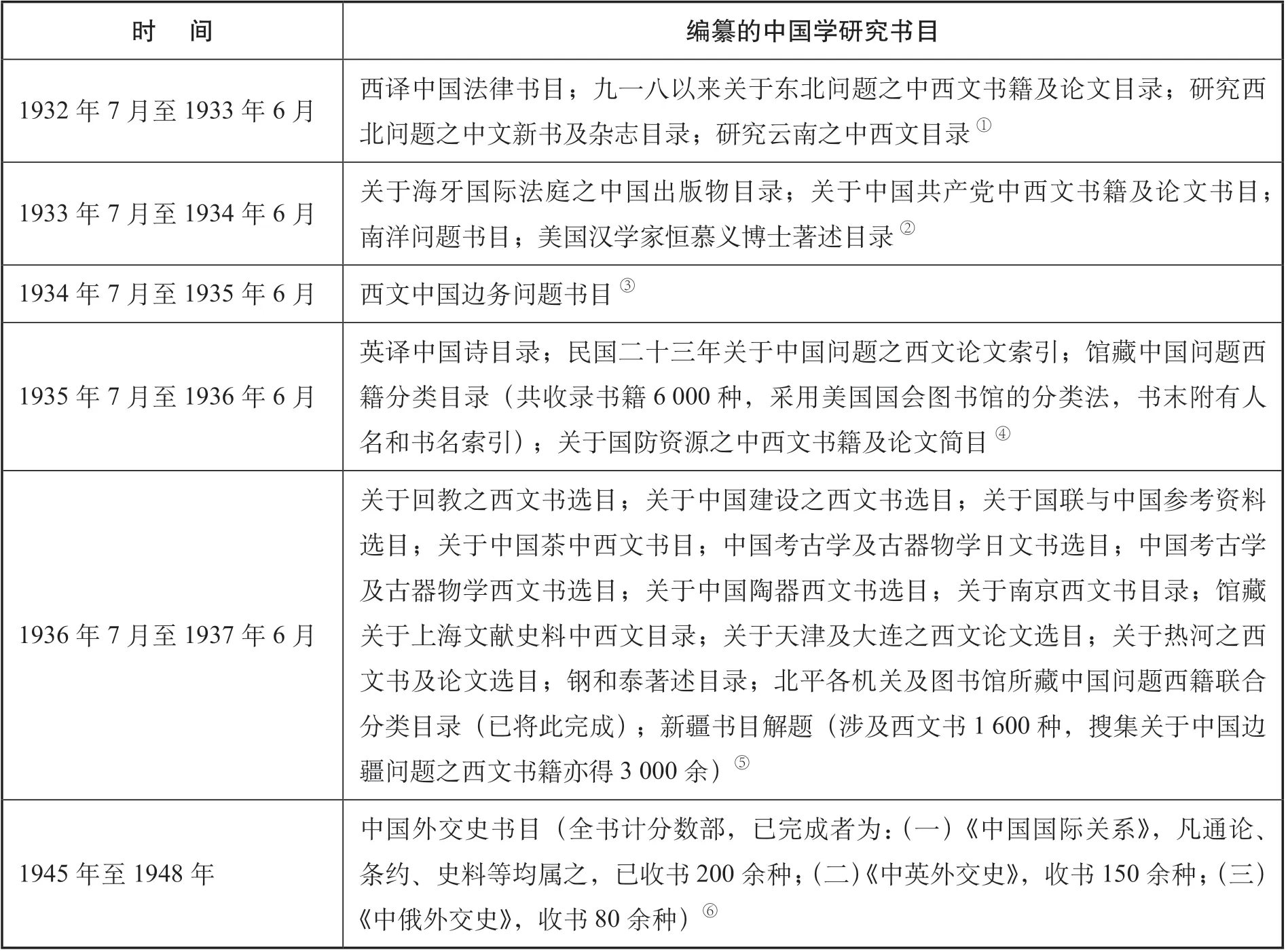

特别值得一提的是,袁同礼时期一改图书馆往日重藏轻用的观念,特别注重图书馆为读者、研究人员的服务工作,提倡为公众提供“或代编辑书目,或为搜集材料,所以减少其翻检之时间而谋其便利,而直接间接又负指导之责者也”③《国立北平图书馆馆务报告》(民国十八年七月至十九年六月),北平:国立北平图书馆,1930年,第5—6页。的服务。自1927年至1948年,在袁同礼的推动下,每年都有大量的中国学研究书目与索引被编纂(见表1),以便利读者及研究人员查阅和利用馆藏,这些书目至今仍有重要参考利用价值。

表1 1927—1948年(1937—1945年除外)国立北平图书馆编纂的中国学书目

(续表)

1949年后,受制于东西方冷战、经济封锁和政治运动的国内外大环境,尤其是西方对中国实行经济封锁和贸易禁运,严重制约着北京图书馆(以下简称“北图”)的西文文献进口。由于中苏关系正在经历亲密期,俄文中国学文献在这一时期增长显著。而后随着中苏关系恶化,自然灾害和政治运动的加剧,北图的外文文献采访工作基本陷于停顿,在改革开放之前,中国学文献增长更多依赖国家调拨,先后接收北京天主教北堂藏书、南京伪中央图书馆藏书、东北伪满洲国图书馆及白俄图书馆藏书,这些藏书也是国图中国学文献的重要组成部分。

1984年12月,北图馆务会议通过《北京图书馆书刊资料采访条例》,该条例将对中国学文献的采访级别确立为全面采集,包括“各国出版的中文书刊资料以及译成外文的中国古今图书;海外华人著述、翻译、编辑的书刊资料;研究中国和华人的书刊资料”⑦《北京图书馆书刊资料采访条例》,《北京图书馆学刊》1985年第2期,第8页。。第一次明确提出,要使本馆成为中文和研究中国以及华人问题的书刊资料收藏中心。该条例奠定了中国学文献在国图的采访地位,在国图文献采选工作“中文求全,外文求精”的基本方针下,中国学文献则被列为外文文献采选的“精中之精”。之后条例虽几经修改,但无不将中国学文献采访置于重要地位。此后30多年,国图中国学文献收藏不仅在图书、期刊、报纸、论文等传统文献类型上不断扩充体量,而且衍生出的缩微文献、视听文献、电子出版物、数据库和网络资源等新型文献类型也异彩纷呈。

经过几代国图人不遗余力地搜采,终形成今日国图中国学文献专藏。抚今追昔,国图中国学文献虽历经战乱与动乱,但终归能够坚守下来,实为国图之幸事,学界之幸事。这份珍贵而沉重的文化遗产,凝聚着百余年来国图人的心血和智慧,既见证着中国学文献收藏的光荣过去,也昭示出中国学文献利用的辉煌未来。

二、国图中国学文献收藏的特点

中国学文献作为国图特色专藏,不仅使国图成为国内中国学文献收藏的一流文献中心,也使其成为世界中国学研究的文献收藏重镇。国图馆藏中国学文献见证了几个世纪中西文化交流及西方中国学研究的兴盛,其收藏历程决定了该专藏具有鲜明的特点:

第一,收藏的完备性。从文献类型而言,国图中国学文献收藏不仅包括传统的印刷型文献,如图书、期刊、报纸、论文、舆图等,而且注重对新型的非印刷型文献的收藏,如缩微文献、视听文献、电子出版物、数据库和网络资源等。从文献内容来说,中国学文献收藏显得极为广泛,从早期来华耶稣会士的著作,到近现代国外人士亲历中国的记录;从对中国四裔偏向的研究到深入中国的纯粹学术考察;从对中国古典语言文化历史的学术意义的研究,到对现代中国政治经济社会等现实意义的研究。从学科范围上看,国图中国学文献收藏既包括人文学科,又包括社会学科,还涉及自然学科。

第二,语种的多样性。国图作为国内最大的外文文献收藏单位,截至2018年底,外文馆藏已超过1 000万册件,涵盖115种语言和文字。中国学文献约涉及90个语种,从单个语种来说,中国学文献以日语最多,其次是英语、俄语。

从国图中国学图书编目标记来看,主要分为西文、东文和俄文三大类,西文数量居首,俄文数量最少。西文基本涵盖所有以拉丁字母拼写的语言,如英语、意大利语、西班牙语、法语、德语,西文中国学图书在1985年开始标记2C,位于索书号第一排。东文则包括日文在内的30多个语种,日文中国学图书在2004年开始以4C标记,目前另有8种东方语言(韩语、阿拉伯语、越南语、蒙古语、印尼语、马来语、印地语、泰语)都有自己独有的中国学图书标记。俄文指俄罗斯语,2005年开始标记为3C,值得注意的是除俄文外,其他用西里尔字母拼写的斯拉夫语系的语言也有自己特殊的标记规则,如乌克兰语,标记为C/Ук。

第三,藏书的宏富性。国图历史上曾经三次对馆藏中国学图书进行调查,其中1928年和1957年两次调查主要是针对西文图书,这两次调查成果均形成专题目录出版。①National Library of Peiping, The Мetropolitan Library Record. Peiping: The Library, 1928. Beijing tu shu guan, A Classified Catalogue of Вooks on China in Western Languages in the National Library of Peking. Peking, 1957.1989年是国图历史上第一次对中国学图书进行系统的调查,原本计划编出一套完整的馆藏中国学目录,只可惜因各种原因最终并未实现,实为国图与中国学学界的一件憾事。

笔者在国图前辈对馆藏中国学文献调研的基础上,对馆藏中国学图书进行了几年的系统调查,得出了目前国图中国学图书的初步数据。根据调研结果,截至2021年12月31日,国图藏中国学图书数量为143 280种(见表2)。西文图书数量,在“文化大革命”前收书6 851种,“文革”时期有1 556种,1976年至1984年有3 999种,1985年至2021年有49 063种,共计61 469种。俄文图书1989年有4 006种,1990—2005年约有1 700种,2005—2021年有2 997种,共计约8 703种;日文图书1989年有16 867种,1990—2005年约有12 000种,2005—2021年有19 495种,共计约48 362种,此外还有10 000余种日文专题资料,以满铁资料和1945年以前简编资料为主;其余8种东方语言图书的数量共计2 250种。国内介绍或翻译国外对中国研究的图书约有12 000种。

表2 国图馆藏中国学图书数量表

第四,报刊的连续性。国立北平图书馆时期就特别注意采购成套的外文报刊。曾担任馆长的梁启超在委托李四光、袁同礼购买日文资料时,曾叮嘱道:“购书事日本方面不可忽略,弟欲将彼国研究中国史及佛教之书,先行搜罗。最要者为集中专门杂志,最好能自第一号搜起,购一全份,例如《史学杂志》、《史林》、《支那学》、《佛学研究》、《宗教研究》、《佛教学杂志》、《东洋学艺》、《外交时报》等。”①梁启超:《与仲揆、守和两兄书》,载丁文江、赵丰田编《梁启超年谱长编》,上海:上海人民出版社,1983年,第687页。袁同礼也提出:“外国文书方面,举凡东西洋学术上重要之杂志,力求全份。”②袁同礼:《国立北平图书馆之使命》,第3页。百余年来,国图对中国学报刊的采访始终加以注意,以防其中断造成文献收藏的不完整。

2009年以前,国图外文中国学期刊为160余种。2009年,以国图海外中国学文献研究中心(现海外中国问题研究资料中心之前身)增设阅览室为契机,新增订数十种外文中国学期刊。经过最近十年的发展,国图收藏的外文中国学期刊在学科和语种方面覆盖面较广,核心期刊的品种也相对齐全,目前达到203种,其中西文112种,日文84种,俄文7种。

从馆藏年限看,有60余种从21世纪(2000年以后)开始收藏, 130余种为20世纪期间收藏(1900—1999),少部分期刊从19世纪开始收藏。国图所收藏的外文中国学期刊大多保持着连续性和完整性,从而构成具有相当规模的体系,进而能够为中国学研究领域的学术机构提供较为丰富的研究资料。

第五,文献的互补性。历史上各个时期由于国际环境、政治因素、采购渠道、采购经费等各种原因,国图中国学文献的采访难免有缺失和遗漏,尤其是一些古旧的中国学文献更是难以补藏。随着新技术的不断发展,在原有国际交换和复制补藏的基础上,缩微资料、电子出版物和专题数据库等非印刷型出版物给中国学文献补藏开辟出广阔的发展空间。兹以缩微资料和专题数据库为例,介绍二者在国图中国学文献收藏的特色。

20世纪80年代以前,北图的馆藏除少量的缩微胶卷、平片外,只有以纸为载体的印刷品出版物。在1987年10月白石桥新馆正式投入使用前后,北图集中引进了一批国外出版的缩微资料。1996年第三十次北图馆长办公会议通过了《北京图书馆书刊文献采选条例》,在第四十九条缩微资料中,明确提出将研究中国和华人的资料列为重点采集。③刘小琴主编:《图书馆规章制度选编》,北京:北京图书馆出版社,2001年,第10页。由此,国图缩微资料逐渐形成自己的中国学文献特色,主要包括清末中美外交档案、早期美国来华传教士文集、1976年以来华裔留学生国外撰写的学位论文、1850年以前西方出版的有关中国的书籍和1900年以前西方出版的有关中国的书籍。

2008年1月开通的《海外收藏的中国近代史珍稀史料文献库,1793—1980》是我馆最早购买的中国学专题数据库。国图目前订购的中国学专题数据库共6个(不包括收录中国学期刊、论文的数据库),其中档案全文库3个①《中国:文化与社会,华生中国收藏》(China: Culture and Society,The Wason Pamphlet Collection)、《英国外交部档案:中国(1919—1980)》(Foreign Оffice Files, China: 1919-1980)和《珍稀原始典藏档案合集:亚洲》(Archives Unbound Asia)。、报纸全文库1个②《ProQuest历史报纸:近现代中国英文报纸库,1832—1953)》(ProQuest Historial Newspapers: Chinese Newspapers Collection,1832-1953)。、期刊全文库1个③《中国留美学生月报在线:1906—1931》(The Chinese Students’ Monthly Оnline, 1906-1931)。、复合型数据库1个④《海外收藏的中国近代史珍稀史料文献库,1793—1980》(China: Trade, Politics, and Culture, 1793-1980)。。《珍稀原始典藏档案合集:亚洲》《ProQuest历史报纸:近现代中国英文报纸库》向国图物理读者卡用户开通了远程访问权限,此外《珍稀原始典藏档案合集:亚洲》数据库还通过数字图书馆推广工程向全国各省市图书馆提供服务。6个数据库共计约148万页档案资料、89 000张图片、12种历史报纸和1种期刊。文献内容覆盖的范围从18世纪中后期到20世纪80年代。

这些新型载体文献都具有重要的史料价值,在丰富完善国图中国学文献收藏的同时,也能较好解决读者使用古籍文献不便的问题,为读者提供优质服务奠定良好的文献基础。

第六,建设的针对性。随着中国国际影响力的提升,国外智库机构加大了对中国研究的力度,既反映了国际社会对中国发展和中国问题的认识,也在相当程度上影响着各国政府的对华政策,其研究成果借助互联网得以在世界范围内迅速传播。这些成果对中国的研究往往带有很强的针对性、实用性与前瞻性,其鲜明的研究立场,广泛的研究主题,独特的观察视角,对我国政府决策及学界决策性研究都具重要参考价值。

基于这一需求的考虑,国图海外中国问题研究资料中心(以下简称“中心”)重点关注海外智库机构发布的对中国的研究报告和评论性文章。为了能使这些信息得以长久保存、有序整合和有效利用,2014年中心开始建设智库报告专题数据库,经过多年的系统采集、分类整理,截至2021年12月31日,已累计完成32 184条数据量,包括226个海外智库机构。它主要有以下几个特色:

第一,内容系统。全库涉及中国的政治、经济、社会、生态、外交和军事六大类别,完整系统的收录海外智库研究中国的全方位成果。第二,更新及时。该库定期跟踪海外智库中国研究的最新成果,力求及时提供最新研究讯息。第三,检索方便。本库实现题名、发表机构、作者、关键词、年份等检索条件的快速检索,并提供全文检索和高级检索。第四,原文提供。该库所提供的报告均有原文,部分报告提供中文摘要。第五,语种多样。包含11种语言,有汉语、英语、法语、俄语、德语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、日语、韩语、阿拉伯语等语种。第六,深度挖掘。围绕内政外交热点问题,定期编译有价值的研究报告,深度挖掘、提取核心观点,形成极具参考意义的《海外涉华研究内参》专报产品。

值得注意的是,该数据库并没有直接推送给相关的决策机构来使用,主要是因为海外对中国问题研究信息的特殊性,它既有严肃的理论分析,友善的肯定赞扬,也有恶意的诽谤歪曲,而作为专业的文献服务机构,中心向决策机构最终提供的一般是较为全面、客观、专业的信息。所以中心将其主要推送给相关的智库机构,目的是通过他们对这些信息进行专业甄别,对不同立场的观点和不同角度的分析进行综合性评价,形成专题报告,为决策机构提供专业的咨询服务。

中国学文献集中了研究与阐述中国人文学术的世界性智慧,是中国人文学术走向世界不可或缺的文献资源,是中国了解世界如何观察中国的重要窗口,也是树立中国国际形象的深层次文化基础。回顾和梳理国图中国学文献收藏的缘起、发展及特点,有助于全面认识和研究中西文化交流所蕴含的学术价值和精神价值,有助于学界全面理解和利用这些收藏,从而更好地针对国外有关中国研究的历史、学术成果、研究方法等方面进行反研究和比较研究。

三、思考与启示

陈寅恪在《陈垣敦煌劫余录序》中说:“一时代之学术,必有其新材料与新问题。取用此材料,以研求问题,则为此时代之新潮流。治学之士,得预此潮流者,谓之预流。其未得预者,谓之未入流。此古今学术史通义,非闭门造车之徒,所能同喻者也。”①陈寅恪:《陈垣敦煌劫余录序》,载《金明馆丛稿二编》,北京:生活·读书·新知三联书店,2001年,第266页。清末民初,在中外文化交流史研究领域,欧美、日本学者凭借新史料的不断发现,在中国研究方面进步迅速,硕果累累,成就斐然,法国巴黎学派、日本京都学派一时成为中国研究的中心。他们对中国学人产生巨大的心理冲击,陈垣、胡适等一代学人,纷纷欲将汉学中心夺回中国,夺回北京。然而,当时大多数中国学者对国外中国学研究并未给予太多关注,尤其是缺少对国外研究中国学文献的收集与研读,造成中国学者在中西学术交流中整体不占上风。

改革开放以来,与中国有关的话题受到世界的广泛关注,海外关于中国的研究著述急剧增加。中国学作为中外沟通的一个重要学术渠道,对我们认识自身,理解和反省自身在发展过程中遇到的问题具有重要意义。

学术研究的起点和终点往往都是文献。国图作为中国学文献百年收藏机构,已形成专藏规模。更令人欣喜的是,2009年9月9日,以中国学文献为专题的阅览室面向读者开放,开启了国图中国学文献研究与服务的新篇章。

国图海外中国问题研究资料中心成立已经十余年,虽然取得了一定成绩②尹汉超:《国家图书馆海外中国问题研究资料中心十年历程回顾与思考》,载《2018年国家图书馆青年学术论坛论文集》,北京:国家图书馆出版社,2018年,第36—42页。,但是在开发和利用中国学文献方面远未达到学界之期待③吴原元:《新时代海外中国学学科发展的四重维度》,《国际汉学》2018年第4期,第12—18页。该文并未对国图中国学文献服务提出批评,但所提出的应加强海外中国学研究的目录建设,应引起国图足够之重视。。回顾20世纪上半叶的学术交往史,学术机构对文献的获取和利用除私人收藏外,更多地则要依赖图书馆。当时的国立北平图书馆与国内外学术界之间的交往远比今天要频繁,学术之间的交流也更加专深。如今网络技术在改变学术界对文献获取和使用方式的同时,也改变着传统的学术研究机构与图书馆的交往方式。二者之间的联系似乎越来越有隔膜,这种隔膜造成彼此的生疏和忽略,难免造成学术资源的浪费和学术思路的凝滞。

新时代下,国图应该充分利用自身中国学收藏的地位,加强与业界和学界的联合,积极主动地成为推动海外中国学研究的一分子。一是对馆藏中国学文献系统调研,逐渐形成中国学研究的索引目录,充分利用现代技术手段,把中国学书目数据单独建成专藏书目数据库,为以后补藏书目、编制专题书目和回溯性书目提供有利条件;二是加强国内外其他公共图书馆和专业图书馆之间的合作与协调,有计划地编制中国学文献馆藏目录和收藏馆联合目录,建立起中国学文献专题数据库;三是加强同海内外中国学学术机构的联系,及时了解研究动向并获取有关中国学的研究成果和出版物,共同编制中国学文献专题目录,以达到沟通中外学术交流,为全世界研究者提供研究便利,搭建中国学术界国际化桥梁的作用。

学术研究需要薪火相传,文献传承同样需要薪火相传。国图前辈先贤开启的中国学文献宝库,展现出中华文化的源远流长,绵延不绝。历史的重任已经落在我们这代人的肩上,我们应在继承和守护文献的基础上,接续袁同礼时代所累积的学术遗产和文化资源,与当代学术研究的发展趋势进行创造性的互动,共同促进中国学研究的繁荣与发展。