再议《通俗编》的著作性质*

——《通俗编》是清代杭州府方言词汇研究专著

2022-07-20王勇

王 勇

一、引言

《通俗编》,清代翟灏[1]撰,成书于乾隆十六年(1751),有无不宜斋刻本和《涵海》本。无不宜斋刻本38卷,武林竹简斋藏版,前有周天度序。该著作是采集当时口语词汇(包括词、短语、成语、熟语)而成的词汇研究专著,分为天文、地理、时序、伦常等38类,每类一卷,共38卷,计5456条。“每条之下,举出例证,说明出处,或酌加考辨,诠释意义,说明变化,对所收词语的语源和发展演变作了有益的探索和考察。”(颜春峰 2013)前言关于通俗编的著作性质,论者几乎异口同辞,都认为该书是“口语辞书”或“俗语辞书”。例如胡奇光(1987)317说:“内容繁富的《通俗编》、体例严谨的《恒言录》与考证详尽的《证俗文》鼎足而三,成了清代俗语研究的奠基之作。”蒋绍愚(2005,2008274)将《通俗编》归入“口语词诠释的专书”中,并且将其在口语词汇研究方面的成就归纳为:“对历代口语词的记录和诠释,对口语词始见时代的考订,对口语词历史演变的研究,对口语词语源的探求。”较早持此观点中的当属清光绪五年(1879)《镇海县志》卷三九“方言”的小序,序文说:“近世翟晴江作《通俗编》,举天下概言之,未可以证一邑矣。”[2]表述比较全面的是《中国大百科全书·语言文字》“汉语方言”条中许宝华、詹伯慧两位先生的论述,他们认为《通俗编》是调查、记录和考证方言俗语的著作,但属于以比较通行的一般性的方言俗语作为调查、记录和考察对象的著作,与以某个地点方言或区域方言的方言俗语作为考察考证对象的著作,如李实的《蜀语》、胡文英的《吴下方言考》、范寅的《越谚》等有别。[3]直至目前,仍少见异辞。近年来的研究仍持此观点。如曾昭聪(2015)130认为《通俗编》“采集方言俗语”编为一书。曲彦斌(2015)292认为翟灏“更注重对活跃在人民大众的民间口头语言研究,他的语言材料都是他‘往来南北十许年,五方风土,靡所不涉’得来的‘见于经传,学士大夫所不习,而荛童灶妾口常及之’的活语言,从‘死语言’研究中走出来,立足于口语词的研究。翟氏收集的口语词,是当时人们口语中常用的……由此可见,翟氏所收集的口语词是具有很强生命力的基本词汇”。

《通俗编》是口语辞书这一观点并无问题,但不够具体。事实上它所收录的口语词汇具有地域性,亦即方言性。陈伯陶早在1921年便提出了《通俗编》是方言著作的看法,他在《东莞县志》卷十“方言”小序中说:“昔仁和翟灏撰《通俗编》,曲阜桂馥撰《乡言正字》[4],斯编盖仿其意而于音切加详。”陈氏描写东莞方言词汇,而认为自己的撰述意图与《通俗编》《乡言正字》相同,显然认为《通俗编》是方言著作。《中国学术名著提要·语言文字卷》(胡裕树 1992)将《通俗编》《恒言录》《方言》《蜀语》《越谚》等同置于“方言”类下。周振鹤、游汝杰(1986)12认为《通俗编》《恒言录》《越谚》同属于以辑录和考证方言词汇为目的的著作,可惜无人注意。

我们认为,《通俗编》是一部反映清代杭州府方言口语词汇面貌的方言学专著,它所收录的词汇以清代杭州城(大致相当于今环城东路、环城北路、环城西路和钱塘江合围的范围)及其周边县份方言词汇为主体,同时也采入了部分北方官话的词汇。

二、内 部 证 据

《通俗编》具有很强的官话方言特征,因此众多学者将其定性为“以比较通行的一般性的方言俗语作为调查、记录和考察对象的著作”。但是《通俗编》中还收录了大量的吴语词,其中不少是吴语特征词,这些词从全国范围来看,绝对算不上是“比较通行的”。这一点是不容忽视的。以官话词汇为主体,同时含有大量的吴语词,《通俗编》所收词汇的范围与杭州话相似。

杭州位于长江下游吴语的中心地区,“但从其总体特征来看,杭州方言与典型吴语并不一致。换言之,它虽然有一些吴语特征,但是也有明显的官话特征”(史皓元 2011)7[5]。这一观点得到了学界认可,如游汝杰(2012)持同样的观点,他说:“杭州方言是一种混合型方言,是由北宋王朝南迁时带来的中原北方话和当地的吴语互相接触、趋同、融合而成的柯因内语(Koine)。”

因此,我们推测,《通俗编》是一部反映清代杭州府方言口语词汇面貌的方言学专著。下面予以证明。

(一) 《通俗编》所收词汇的格局与杭州话相似

《通俗编》所收词汇以官话词汇为主体,同时含有大量的吴语词,其词汇的整体格局与杭州话相似。

1. 《通俗编》的官话词汇特征

史皓元(2011)将杭州方言的语音和词汇与官话、吴语及其他方言加以比较,确定了杭州方言的语音、词汇特征。游汝杰(2012)同样利用这些语音、词汇特征与官话和吴语展开比较,得出“杭州方言是一种混合方言”的结论。

《通俗编》提供的方音信息不多,因此本文只关注词汇部分。根据鲍士杰(1998)引论16、史皓元(2011)、游汝杰(2012)的研究,与吴语相比,杭州话在词汇方面有一些官话特征,与本文密切相关的有以下几点:

(1) 人称代词用“我、你、他、我们、你们、他们”;(2) 指示代词用“这、那”;(3) 否定词用“不”;(4) 表存在或完成的否定词用“没有”;(5) 铁锅用“锅”;(6) 有大量“儿”尾词。

下面我们逐一考察以上这些官话特征在《通俗编》中的表现。在开始这项工作之前,需要对我们处理《通俗编》中词汇材料的态度予以说明。第一,取材范围限定在词目和释语(含按语。下同)中提及的口语词之内,书证内容排除在外。第二,《通俗编》各条按语中明确指明是其他方言区词语,而不是它所展现的词汇系统的成员,应予排除。翟灏在《通俗编》中使用一些标识词语方言身份的“标记”,例如其母语中的词往往不做标记(零标记),或标记为“今俗”“俚俗”“今”,或标记为“杭州”等;非母语中的词一定会做标记,如《通俗编》卷一七“碎”条:“按:今西北人嫌人谚语繁琐曰‘何碎也’,与南方云‘絮’意同。”据此,此处排除其他方言区的词语。第三,当词目与释语中所讨论的口语词不完全相同时,以释语中的词语为准。翟灏有时以他所认定的某词语的最早形式(也就是出处语句中的形式)为词目,而在按语中指明他所使用的口语词。例如《通俗编》卷三六:“踔,按:今俗作‘窎远’。”《直语补证》:“䕠,今人呼芦席曰‘芦䕠’。”“窎远”“芦䕠”是当时的口语词,而非“踔”“䕠”。

(1) 人称代词用“我、你、他、我们、你们、他们”

《通俗编》中的人称代词有“我、你、他、我们、你们、它们、我侬、渠、渠侬”。单就这些条目来看,《通俗编》中的人称代词似乎是官话方言和吴语的大杂烩,但通过细致分析,我们认为其中“我、你、他”和“们”属于翟灏着意描写的系统,而“我侬、渠、渠侬”属于其他方言(吴语)系统,是需要排除的材料。

“我”字没有单立条目,但是卷六“我自用我法”、卷一四“自我得之,自我失之”,卷十四“我本无心图富贵,谁知富贵逼人来”和卷一三“他是何人我是谁”等熟语条目中都含“我”。此外,一些条目的释语也提供了含“我”的熟语。如卷六“自我作故”条按语:“今云‘自我作古’,乃别本宋孝宗语也。”卷九“礼让一寸,得礼一尺”条按语:“今俚语‘尔敬我一尺,我敬尔一丈’本此。”卷二八“牵牛拔桩”条按语:“今谚‘他人牵牛我拔桩’由此语稍演。”[6]

“你”字条(卷一八)说:“字本作‘伱’,又或作‘伲’。《广韵》:‘秦人呼旁人之称。’”即今天官话方言的第二人称代词。

“他”字同样没有单立条目,但是卷一三“他是何人我是谁”中含“他”字,且与“我”相对。

“们”字条说:“们,本音闷。今俗读若门,云‘他们’‘你们’‘我们’。”“我”“他”虽然没有单独立目,但该条中“今俗”所说的“他们、你们、我们”足以证明《通俗编》词汇系统中人称代词为“你、我、他”;用在人称、物称代词或指人、指物的名词后面,表示复数的词缀是“们”。由此可见,《通俗编》中有较为完整的官话方言人称代词系统。

《通俗编》中也有吴语的人称代词,但均明确说明其吴语性质。例如卷一八“我侬”:“按:吴俗自称‘我侬’,指他人亦曰‘渠侬’。”请注意,《通俗编》中,收入了众多吴语词,但仅在少数条目后加按语说明其吴语词的性质。上引“们”条中说“今俗”,而此处说“吴俗”,我们相信不同的用语当中暗含有作者编纂此书的立场——以“今俗”为中心,略及“吴俗”,也就是说,以清代杭州城内的方言词汇为中心,略及城外近郊的吴语词。这些词包括已被杭州方言吸收的和未被杭州方言吸收的吴语词。

(2) 指示代词用“这(者)、那”

官话方言常用的指示代词是“这(者)、那”。《通俗编》没有为“这(者)、那”单立条目,但收录了含有这两个词的条目,如卷二“这山望见那山高”、卷三三“这个”“这般、那般”“这畔、那畔”“者么”等。

《通俗编》中还出现了“隔是”(卷三三)、“个般(卷三三)”。“隔是”条:“‘格’亦作‘格’。《余冬序录》:‘苏州方言谓此曰个里。’‘个’音如‘隔’,音义相类也。”在“个般”后说:“此‘个’字亦当读如‘隔’音。”翟氏没有用按语指明“隔是”是吴语词,我们可以认为在翟灏生活的时代,杭州方言中已借入了这个吴语指示代词。光绪《杭州府志》收录了“隔是”,便是明证。现代杭州方言中也有“格(个、隔)”参与构成的一系列词,分别是:“格、格里、格些、格毛、格首、格面、格腔、格末、格歇儿、格歇毛、格个月”。(参鲍士杰 1998)296-297

(3) 否定词用“不”

《通俗编》中以“不”打头的条目多达100条,如“不便当”“不成器”“不出户,知天下”等,但没有一个含吴语的否定副词“勿、弗”的条目。当然,也可以认为这些条目都是来自北方话或通语的习用语,有一定的整体性和凝固性,因此未用“勿、弗”替换。[7]但比较《通俗编》和《越谚》中意思相同的熟语,便可推翻上面的看法。请看(《通》=《越》):

求人不如求己(1759条) = 求人勿如求己(20页)

远亲不如近邻(0547条) = 远亲弗如近邻(20页)

一动不如一静(1628条) = 一动弗如一静(20页)

类似的例子为数众多,此不赘举。上列三组熟语中,各组均只有“不”与“勿、弗”的差异。《通俗编》的条目和释语中均只有“不”而不见“勿、弗”,足以说明《通俗编》所反映的是某种存有官话方言特征的方言词汇。

(4) 表存在或完成的否定词用“没有”

《通俗编》未为“没有”单立条目,但卷三八“变故”云:“《普灯录》:‘药山彝肃云:大树大皮裹,小树小皮缠。’今变之曰:‘走尽天边路,没有皮宽树。’”其中的“没有”反映了当时的语言情况。《通俗编》中未见吴语中与“没有”相应的“唔有”等词。

(5) 铁锅用“锅”

“锅”在吴语中一般称为“镬”,但《通俗编》全书未见“镬”字,“锅”出现三次。《通俗编》未为“锅”单独立目,但有“一锅面”(卷二七),其内容为:“《癸辛杂志》:‘真西山负一时重望,时楮轻物贵,民生颇艰,于是为谚曰:若欲百物贱,直待真直院。及入朝,敷陈之际,首以尊崇道学为义。愚民无知,乃以为不切时务,复以俚语足前句云:吃了西湖水,打作一锅面。’按:一锅面,盖谓糊涂。”《癸辛杂志》即《癸辛杂识》,南宋周密作,该书因宋亡后,周密寓居杭州癸辛街而得名。上述记载中所谓“愚民”显然指杭州人,“锅”应是南宋杭州方言词。另外还有含“锅”的短语“锅底焦”(卷二七),即所谓“锅巴”。翟灏的按语中也见该词,“承热铛子”(卷二六)条按语云:“即近俗所谓趁热锅。”

(6) 有大量“儿”尾词

这一特征在《通俗编》中体现得较为充分。《通俗编》专为“儿”立目,云:“犹云‘子’也。《升菴集》举古诗用‘儿’字者:卢仝云:新年何事最堪悲,病客还听百舌儿。……孙光宪云:晚来弄水船头湿,更脱红裙裹鸭儿。余如邵尧夫诗:小车儿上看青天……如此类甚多。《梦粱录》载小儿戏耍家事,鼓儿、板儿、锣儿、刀儿、枪儿、旗儿、马儿、闹竿儿、棒槌儿,盖杭州小儿口中无一物不助以‘儿’者,故仿其言云尔。”此条说得清楚明白,杭州方言中有“儿”缀,且使用广泛。又“鼎铛尚有耳”条按语云:“俚谚‘瓶儿罐儿尚有耳朵’,本于此。”

2. 《通俗编》的吴语词汇特征

由以上分析可知,《通俗编》所收词汇具有官话方言的特征。那么,它是否是纯粹的官话方言词汇研究著作呢?答案是否定的,因为其词汇又具有明显的吴语特征。[8]

清嘉庆二十三年(1818)《松江府志》卷五“方言”:“今就其有所本者并记之。至《通俗编》所载与他郡相同者概未及云。”清光绪四年(1878)《青浦县志》卷二“方言”:“今就其有所本者著于篇。至《通俗编》所载与他邑同者概未及云。”松江、青浦现在都属于上海,使用吴语,两地县志收集当地方言词汇时都以《通俗编》为参照,足以说明它所收录的吴语词数量之多。

这里我们以钱乃荣(2002)列举的北部吴语的特征词为参照,找出《通俗编》收录的北部吴语的特征词。首先是一级特征词,共60个,有17个见于《通俗编》,占一级特征词总数的28%强。它们是:

(1) 䶕:牙齿不齐,向口外突出。[9]《通俗编》卷三六“䶕”。

(2) 㽹:胃不舒,恶心呕吐。《通俗编》卷三六“ ”(《集韵》通作“㽹”)。

(3) 渧:滴下。《通俗编》卷三六“渧”。

(5) 掭:延火,称“掭火”,别灯芯,称“掭灯芯”。《通俗编》卷三六“掭”。

(6) 㷟:宰杀畜禽烫水去毛。《通俗编》卷三六“㷟”。

(7) 揵:举起。《通俗编》卷三六“揵”。

(8) 睏:睡,躺。《通俗编》卷三“六月三日雨一阵,上昼耘田下昼困”按语:“俚俗谓眠为困,或书作‘睏’。”

(9) 䞁:量比。比量长短,称“䞁长短”。《通俗编》卷三六“䞁”。

(10) 炀:熔化,溶化,固体化为液体。《通俗编》卷三六“烊”按语:“《集韵》:‘炀,烁金也,或作烊。’”

(11) 尴尬:不自然,处境窘困,遇事难以处理。《通俗编》卷三四。

(12) 温吞:水微温,不冷不热;性格优柔寡断,做事缓慢拖拉。《通俗编》卷三“温暾”按语:“俗又作温吞。”

(14) 鲎:虹。《通俗编》卷三六“雩”按语:“今俗呼螮蝀若候,或若吼。《丹铅录》《田家杂》占俱因候音作鲎。”

(15) 埲尘:尘,尘土,扬起的灰土。《通俗编》卷三六“塳”。

(16) 竹爿:竹片。劈成片的竹木,称“爿”。《通俗编》卷三六“爿”。

(17) 家生:家具。《通俗编》卷二六“家生”。

其次考查二级特征词,共46个,见于《通俗编》的有12个,占二级特征词总数的26%强。它们是:

(1) 摆:放。《通俗编》卷三六“摆”。

(3) 汏:洗。《通俗编》卷三六“汏”。

(4) 掴:用掌打。《通俗编》卷三六“掴”。

(6) 眍:眼睛深凹。《通俗编》卷三六“䁱”按语:“亦作‘眍’。”

(7) 囥:藏。《通俗编》卷三六“按”按语:“《集韵》有‘囥’。”

(8) 嗀:吸吐,如:“嗀出一口痰”。《通俗编》卷三六“嗀”。

(9) 挜:强加,或善意强予。《通俗编》卷三八“近造字”:“强与人曰‘挜’,音亚。”

(10) 杀:强头入水,沉没浸死。《通俗编》卷三六“ ”。

(11) 喥:呆傻,不灵活,不知分寸。呆子,称“喥头”。《通俗编》卷十七“喥”。

钱乃荣(2002)还列举了57个三级特征词,其中有15个见于《通俗编》,即:、朳( )、、脗、、㪗、拎、疰[10]、煠、㪬、皵、搇、䩍[11]、胴肛[12]、物事。篇幅所限,且上面的例证已足够充分,故此处不再列举例证。

除以上吴语特征词外,我们比较了《通俗编》和清代绍兴方言著作《越谚》(范寅著,1878年成书),发现了《通俗编》中的更多单音节吴语词。《越谚》卷下“单辞只义”共311条,其中见于《通俗编》的有115条,占总数的37%弱。它们是:

以上材料证明,《通俗编》的词汇以官话词汇为主,又有一定数量的吴语词汇,十分符合杭州方言词汇的结构特点。

3. 《通俗编》中未见其他方言的特征词

根据上述特征,或许还可以认为《通俗编》是杂集各大方言的常用口语词汇而成的,因此具有了官话方言和吴语的部分词汇特征。我们认为,并不存在这一可能。首先,上述见于《通俗编》的吴语特征词均无方言身份标记,因此应该与其他词语属于同一系统。其次,这些词(共45个)中有33个见于《杭州方言词典》(鲍士杰 1998)(未见的是“家生、、眍、揢、嗀、喥、䐬、、脗、、皵、胴肛、物事、寣”等14个),这一事实说明,这些吴语特征词在清代就已经是杭州方言的词汇成分,翟灏将它们收入《通俗编》是对自己母语词汇的如实记录。最后,《通俗编》中未见官话和吴语以外的方言特征词,这一点足以证明《通俗编》并非杂集各方言的通行词语而成。接下来,我们将通过比对特征词来说明《通俗编》中不含其他方言的特征词。

杭州方言深处吴语区之中,吴语区的周边分别是官话、赣语、闽语和徽语。前文已经说明《通俗编》的官话和吴语特征,这里再将《通俗编》中的词汇与后三种方言的特征词加以比较。

首先看闽语。李如龙(2002)离析了77个闽语一级特征词,出现在《通俗编》中且意义相同的只有“郎罢、囝、㪗、焦”4个,下面分别说明。

“郎罢”指父亲,“囝”指儿子。《通俗编》卷四:“囝,顾况《哀囝》诗:‘郎罢别囝,囝别郎罢。’按:闽中方言以父为‘郎罢’、子为‘囝’也。”翟灏在按语中明确表示“郎罢、囝”是闽语词,因此在排除之列。

“㪗”指把绳子解开。解开说“㪗开”,透气说“㪗气”,通透说“通㪗”。《通俗编》卷三六:“㪗,《集韵》:‘他口切,展也。’按:‘㪗’即‘抖擞’二字反切。”“㪗”不是闽语特有的词,它还通行于江淮官话、西南官话、徽语、吴语、湘语、赣语、粤语中(许宝华,宫田一郎1999)6251,而且《杭州方言词典》中收有该词。

“焦”犹干。《通俗编》卷三四:“焦巴巴,《埤雅》:‘蕉不落叶,一叶舒则一叶焦,故谓之蕉。俗以干物为焦巴巴,亦取芭蕉之义。’”“焦巴巴”是词汇化程度很高的承古词,且闽语中“焦”的成词能力很强,如可以说“焦燥(干燥)、焦松(干爽)、喙焦(口渴)、乌焦(又瘦又黑)”等(参李如龙 2002),而《通俗编》中除了“焦巴巴、焦头烂额、焦躁、焦心”4个含“焦”的词以外,未见其他用例。这4个词的词化程度很高,分别作为一个整体被承袭,而“焦”或许已不能独立使用或构词。此外,《杭州方言词典》中收有“焦毛气”“焦焦”“焦得来”等词语。(鲍士杰 1998)117因此,《通俗编》中的“焦”应该不是采自闽语。

由此可见,《通俗编》的词汇系统中不含闽语的特征词。

其次看赣语。曹廷玉(2002)列举了赣方言的一级特征词35条,只有“荷包(衣兜)”一词出现在《通俗编》中。《通俗编》卷二五:“荷包,……按:今名小袷囊曰‘荷包’,亦得缀袍外以见尊上,或者即因于紫荷耶?马致远《黄粱梦》剧云:‘一举成名,是我荷包里物。’”但该词并非赣方言特有的,西南官话、中原官话、吴语等方言中也被使用。(李荣2002)3087因此《通俗编》中未见赣方言的一级特征词。

最后看徽语。赵日新(2002)列举了徽语的特征词70条,见于《通俗编》且真正具有徽语特色的只有“朝奉”(卷十八)1个。然而光绪《杭州府志》《杭州方言词典》都收录了该词。因此《通俗编》的词汇系统中不含徽语特征词。[14]

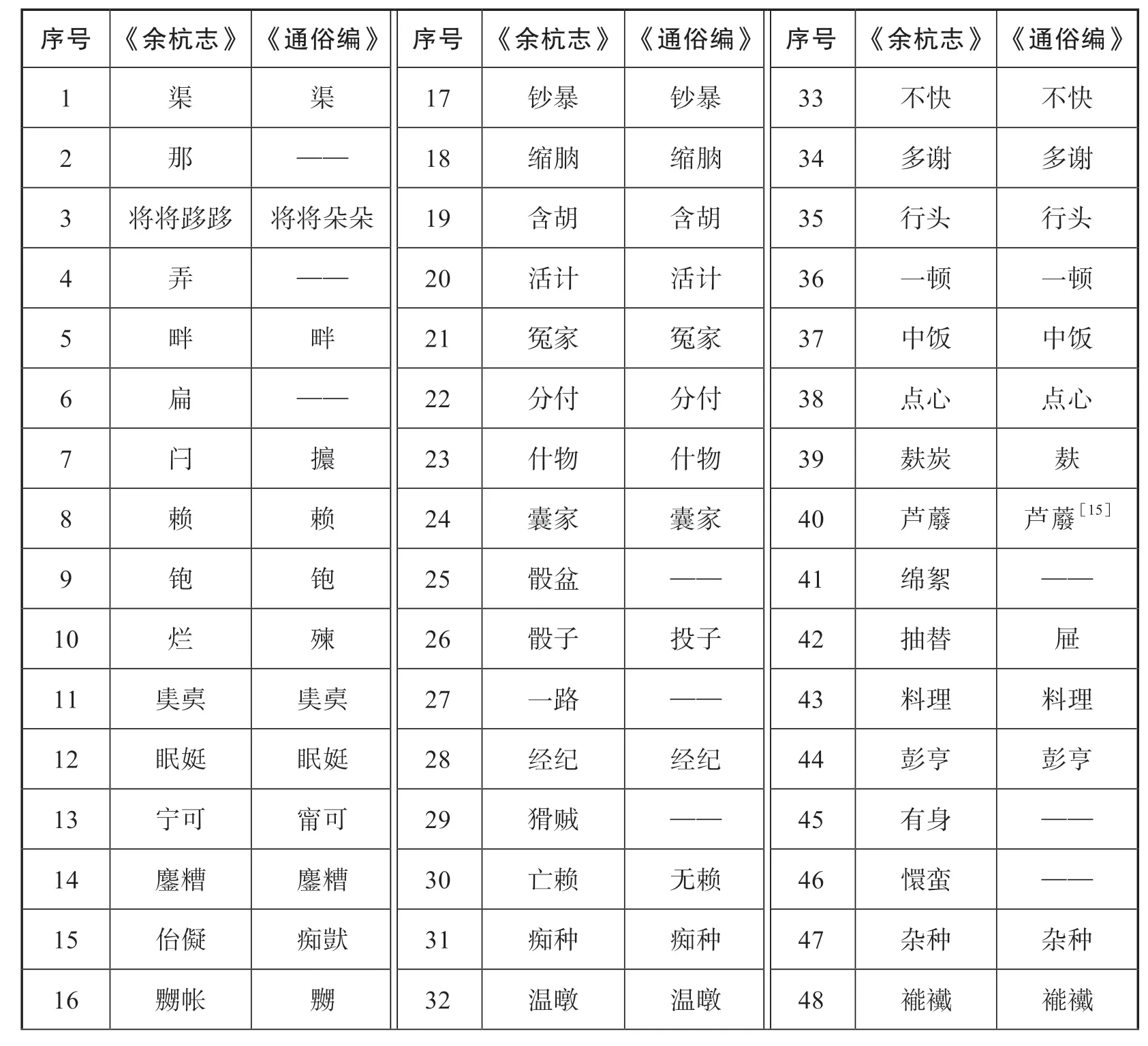

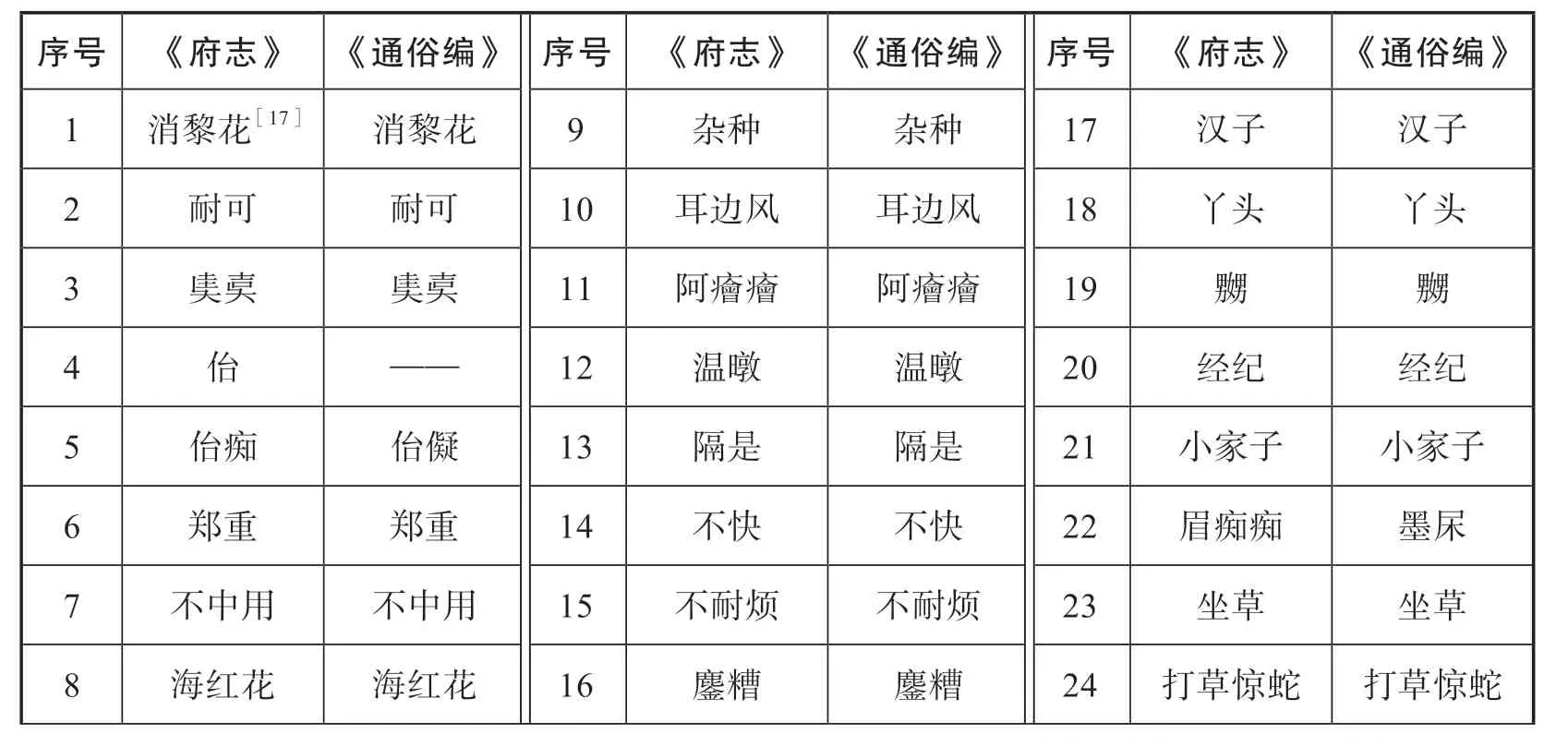

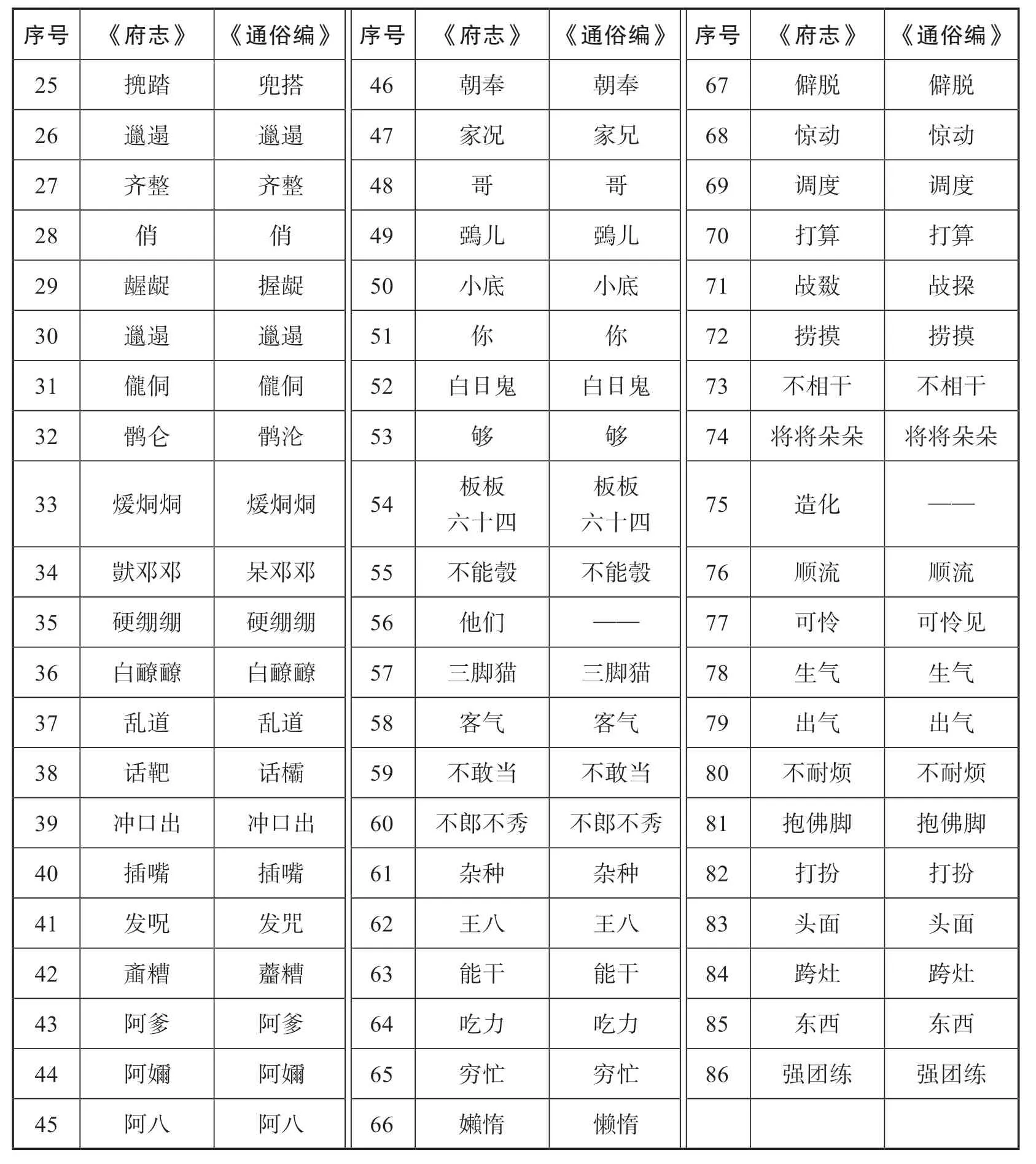

(二) 《通俗编》与清代杭州府方志所载方言词相吻合

目前可以看到两种载有清代杭州府方言词的方志,它们是康熙《余杭县新志》和光绪《杭州府志》。康熙《余杭县新志》载方言词92条,见于《通俗编》(忽略用字的差异,后同)的有71条(“麸炭—麸”“孲—孲儿”等4个部分对应的词对未计算在内),占该方志所载方言词总数的77%强。详见表1:

表1 康熙《余杭县新志》(表中简称《余杭志》)所载方言词与《通俗编》比较

续表

光绪《杭州府志》载清代杭州府方言词86条,见于《通俗编》的有81条,占该方志所载方言词总数的94%强。详见表2:

表2 光绪《杭州府志》(表中简称《府志》)所载方言词与《通俗编》比较

续表

表1和表2证明,《通俗编》所收录的词语和清代杭州府方言词汇密切相关。当然,也许我们仍然可以认为,《通俗编》所收的词语数量大而清代杭州府志书所收的词语量极小,所以志书中80%的词语都能在《通俗编》中找到。那么下面我们将《通俗编》与乾隆四十四年(1779)《宁河县志》、光绪二十年(1894)《重修广平府志》、光绪二十四年(1898)《滦州志》这三种载有清代直隶方言词汇的方志加以比较,看看三者所载词汇与《通俗编》所载词汇的重合情况。

乾隆《宁河县志》收清代方言词55个,出现在《通俗编》中的只有“爹、妈妈、爷、奶奶、哥、相公、上头、䖃苲、嗄、喌喌、够、癟、头口”等13个,占比24%弱。光绪《重修广平府志》收清代方言词93个,出现在《通俗编》中的只有“耶耶(爷爷)、趋趋、爹、孃、奶奶、哥哥、兄弟、姐(姐姐)、妹妹、丈人、丈母、连襟(连衿)、先生、相公、平白、不相干、邋遢、腌臜、做活(作活)、草驴”等20个,占比22%弱。光绪《滦州志》收清代方言词86个,出现在《通俗编》中的只有“爹、妈(妈妈)、爷爷、奶奶、哥(哥哥)、兄弟、相公、丫头、丈人、丈母、妹夫、崽子、老娘、得罪、庹、花钱、嚄、傻、顽、㛺脏(腌赃)、邋遢、毽(毽子)、打、担、癟”等25个,占比29%强。

以上的数据告诉我们,《通俗编》所收词汇与清代杭州府方志所载方言词汇重合度高,而与清代直隶方志所载方言词汇重合度低。

综上所述,《通俗编》的词汇既有官话方言的特征,又有吴语的特征,与现代杭州方言词汇的构成特征相吻合;清代杭州府两种方志所载词汇见于《通俗编》的分别占两种方志所载词汇总数的77%强和94%强,而考查清代直隶三种方志所载,占比分别只有24%弱、22%弱、29%强。根据上面的两个内部证据,我们认为《通俗编》反映了清代杭州府方言词汇的面貌。

三、外部证据

我们认为《通俗编》反映了清代杭州府方言词汇的面貌,除了上述内部证据之外,还有两点外部证据。

首先是《直语补证》的序文。清梁同书的《直语类录》是研究清代杭州方言词汇的专著,是《直语补证》的前身。《直语补证》有梁氏《自序》,以及汪衡和谢墉所作的序(以下简称《汪序》和《谢序》)。这三篇序文明确指出:《直语类录》是研究杭州方言词汇的专著。

梁氏《自序》对认识《通俗编》的性质极为重要,因此全文移录于后:

予尝辑《直语类录》一书,分甲乙丙丁四卷。甲载经传《史》《汉》通俗之文,乙采里巷鄙谈全语,丙则古人诗句之引用俗谚者,丁则常用俗字,以见于百家小说为准;其有非杭人所称、而他省方言得之所闻者,别列戊部入之,戊者附也。眉居江氏、金圃谢氏,尝为余序之。自晴江翟氏《风俗通》出,赅博有加焉,遂悉屏去。然其中亦有翟氏所遗,或举一语而征引不同者,随手记之,不复类次,名曰‘补证’,将以质之晴江云。二序附录。辛丑冬日山舟书。

该序透露出三个重要信息:第一,从“其有非杭人所称、而他省方言得之所闻者,别列戊部入之”一句可以看出《直语类录》以记录杭州方言词汇为主,附记一些其他方言的词汇;第二,《通俗编》已涵盖《直语类录》绝大多数内容;第三,《直语补证》专为补充《通俗编》。[18]

《江序》与《谢序》更为明确地说明了《直语类录》的性质。《江序》云:“夫所谓‘直语’者,取刘彦和释‘谚’之义,类次吾杭街巷璅辞卮语,而征引于经史杂说者也……乡音里谚,入耳能通,典证句稽,复何所遗憾欤?衡本杭人,喜诵杭语,宜乎其疾之去体也。”《谢序》云:“山舟集其杭俗常语,以证于古,命曰‘直语’。”

其次是翟灏的撰著方式。《通俗编》的著作方式应是“辑录”,即“凡载籍成言,为世俗口语所常及者,一一考其出处”(徐世昌等 2008)3868。游汝杰说“本书辑录、解释历史文献中的俗语和方言词汇共五千多条,并考证其源流”(见胡裕树 1992)564,同样指翟灏在古籍中遇到自己认为当时口语中仍在使用的“成言”,便予收录,并加考证。那么哪些词语收录,哪些舍弃,应当有一个大致的标准。我们认为,这个标准就是翟灏口中所说的、耳中所听的词语收录,其余则不收。翟灏口中所说的、耳中所听的当是其所生活的时代(清代)的杭州话和北方官话。周天度序《通俗编》云:“晴江则往来南北十许年,五方风土,靡所不涉。”此说不无夸张的成分,但也是据实而演绎。“翟家一直富裕,在京城有商业,父亲派翟灏北上经理照料,在此期间结识魁儒杰士,有益于治学。翟灏常常是中午起床,与商贾为伍,经商买卖。”(转引自汪少华 2006)前言周序所谓“北”当以北京为中心,所谓南当以杭州为中心。因此,翟灏收录口语词的参照标准应该是清代杭州方言及他所了解到的北方官话,而且是以他的母语为主要参照的。翟灏收录口语词参照了北方官话的情况,同时杭州方言也有着北方官话的词汇特征,因此《通俗编》的词汇表现出较强的官话特征;又因以杭州方言为主要参照,因此其词汇又表现出较明显的吴语特征,而这些吴语词中有许多仍在现代杭州方言中使用。

综合上述信息,我们认为,《直语类录》是以研究杭州方言为主的方言词汇研究专著。《通俗编》与《直语类录》性质相似,否则不可能有如此高的重合度。据此我们初步断定:《通俗编》在收录口语词汇时以当时的杭州方言为主要参照,它或许不是以研究清代杭州方言词汇为目的的专著,但却客观上反映了清代杭州方言的大致面貌。

四、结语

根据内部证据和外部证据,我们认为《通俗编》主要反映了清代杭州府方言词汇的面貌。具体而言,是以清代杭州城内的方言词汇为主,兼及翟灏所熟知的城外近郊吴语词汇。这一结论当与翟灏所操的方言相符合。翟灏是杭州府仁和县人。仁和县境位于清代杭州城北部,在城墙内,大致是艮山门、钱塘门、井亭桥、武林门之间组成一个方形区域。因此翟灏的母语应该是清代的杭州方言。他所编纂的《通俗编》中有大量的吴语词,那是因为:第一,杭州方言深受吴语影响,借入了许多吴语词;第二,杭州方言主要行用于杭州城内,城墙之外是广阔的吴语区,生活在城内、操杭州方言的翟灏必然对城外的吴语有较深的了解。

《通俗编》的词汇以杭州府普通百姓日用者为主,同时还包括不少见于古籍的为文人雅士所广泛使用的词语,以及少数其他方言中的词语。《通俗编》卷三八“古谚”条云:“古谚之通行今俗者,前卷既各收录。或不习于俗人之口,而雅人犹以为常谈,则更汇识于此。其见经及虽雅人不复称者,不尽识也。”根据这一说明,《通俗编》前三十七卷所收录的词语都是“习于俗人之口”的。我们认为,哪些是普通百姓所常用的,哪些是雅人所熟悉的,翟灏只是凭自己的感觉加以区分,因此有不少他认为不够雅而普通百姓未必习用的词语便被收入了前三十七卷。也就是说,这类词语并非仅限于卷三八“古谚”中的那些条目。至于其他方言的词语,《通俗编》均用标记加以标识,以吴语为多,官话次之,偶见其他方言词语。吴语如卷二六:“急须壶,《三余赘笔》:吴人呼暖酒器为‘急须’,以其应急而用。吴谓‘须’为‘苏’故亦曰‘急苏’。”卷三三:“ 孲,《集韵》;‘吴人谓赤子曰孲。’”卷十八:“阿奶(嬭),按:今吴俗称祖母曰阿奶(妳)。”卷三四:“哉,吴俗谓事已然曰哉。”官话如卷十七:“碎,按:今西北人嫌人言语烦琐曰‘何碎也’。”卷二三:“梯己,按:今西北人多有此言。”[19]此外,还有两个闽语词,既前文已见的“郎罢、囝”。

综上,本文将《通俗编》的著作性质确定为:一部反映清代杭州府方言口语词汇面貌的方言学著作。这一结论具有以下三方面的意义:第一,为杭州方言词汇史研究确立了一个宝贵的研究资料。完整而系统的历史方言材料极为难得,词汇方面的材料更是少之又少,《通俗编》共时描写与历时研究兼备,是研究清代杭州方言词汇和杭州方言词汇史的极好材料;[20]第二,为汉语方言学史的研究增加了一个重要的研究资料。《通俗编》受到很多研究者的好评,其溯源通变的成就尤其引人注目,但已有的评价都是在“口语词”或“俗语词”研究的视阈下做出的,本文的研究将《通俗编》归入方言学著作的类别,使之进入方言学史研究者的视野,必然会使汉语方言学史更为丰满和系统;[21]第三,本文的探索或能带给我们一个启示:那些被归入“口语辞书”或“俗语辞书”的著作的性质或许有重新审视的必要。

附注

[1] 翟灏,字大川,一字晴江,浙江仁和(今杭州)人。生于康熙五十一年(1712),卒于乾隆五十三年(1788)。乾隆十九年(1754)中进士第,乾隆二十一年(1756)起先后任衢州府学教授、金华府学教授。翟灏著作还有《四害考异》72卷、《尔雅补郭》2卷、《湖山便览》12卷、《艮山杂志》2卷附录1卷、《辩利院志》3卷、《无不宜斋未定稿》4卷、《无不宜斋续稿》不分卷。翟灏的出生年还有乾隆元年(1736)的说法,此据颜春峰(2013)前言、汪少华(2016)前言。

[2] 该志的编纂者是清代著名语言文字学家俞樾,这则小序或许反映了他对《通俗编》的看法。见(中国大百科全书总编辑委员会《语言文字》编辑委员会1988)147。

[3] 在许、詹两位先生的观点发表前后,有许多学者关注、介绍《通俗编》,如刘叶秋(1963)117、周大璞(1987)82、姜聿华(1992)165,他们对该书性质的看法不出两位先生观点的范围。

[4]《乡言正字》,桂馥著,收入《札朴》卷九《乡里旧闻》。

[5] 史皓元(2011)8对杭州话的现状解释道:“现代杭州方言语音系统里许多类似吴语的特征,实际上是在周边吴语的影响下产生的,使宋朝形成的具有官话性质的‘新杭州话’蒙上了吴语的面纱。根据这种情形,结合杭州方言词汇、语法上明显占主导的官话特征,我们得出这样的结论:杭州方言是一种古老的官话方言,是南宋时期迁至杭州的大量北方移民所操语言的后裔,后来吸收了周围吴语的某些地区性特征。”

[6] 此外还有“自我作故”“唯我独尊”“人弃我取”等成语。

[7] 一般较雅的成语结构稳定,在方言中使用时也不会用方言词加以替换。如《越谚》中否定副词一般用“勿、弗”,但雅成语“苗而不秀”“哀而不伤”“无所不至”等当中的“不”仍维持原样。俗成语和熟语则随其通行区域的用词特点而发生替换,如《通俗编》卷二六“承热铛子”条按语云:“即近俗所谓‘趁热锅’”,该俗语《越谚》卷上“借喻之谚第五”作“趁热镬”。

[8] 李璐、曹炜(2017)指出:“《通俗编》收录的方言词的部分,其中大多是吴语词汇,这或许与作者所处的生活环境有关,学界尚未有人对此做过相关研究,因此《通俗编》的方言词汇尤其是吴语词汇的研究应有较大的拓展空间。”

[9] 此为钱文的解释,下同。

[11] 《通俗编》卷三四“白䩍䩍”条。

[12] 《通俗编》卷二一:“酒挏工,……按:挏马为酒中难造之贵品,世之称酒工者輙兼挏字,乃寓赞美之意。而今以与‘胴肛’音同鄙之。”

[13] 括号中是《越谚》中字形不同但音义相当的词。后仿此。

[14] 其他词语如“新妇”(卷二二“新郎新妇”)、外甥(卷四“外甥多似舅”)、“睏”(卷三)、囥(卷三六)等虽见于《通俗编》,但并非徽语特有。

[15] 此据《直语补证》“䕠”条(5700):“令人呼芦席曰‘芦䕠’。”《通俗编》只收入“䉬”字。

[16] 《通俗编》卷一七“数”条:“今俗谓举责人曰‘数说’。”

[17] 义为“小”。

[18] 此外,梁同书对翟灏的研究或许产生了一定影响,二人曾直接就《通俗编》中一些条目进行交流。《直语补证》:“就亲,就壻,见《公羊传·襄十六年》注。余尝举以示翟氏,今载在《通俗编》者是也。”《通俗编》卷四:“就亲,《公羊传》注:‘今就婿为赘婿。’按:俗谓出赘在外家曰‘就亲’,即斯言也。”《通俗编》“就亲”条正引《公羊传》注为证,梁氏所言不虚。二人的交流范围当不限于这一条内容,梁同书研究杭州方言口语词汇的撰著旨趣可能会在多番交流中影响翟灏的研究。

[19] “碎”,今北京官话、冀鲁官话、兰银官话有此用法。(许宝华,宫田一郎 1999)6445“梯己”,今北京官话用之。(许宝华,宫田一郎 1999)5263

[20] 杭州方言史的研究于汉语白话史的研究而言意义重大。“杭州城及杭州方言在白话演变发展过程中具有极其重要的地位和影响。这些例子提醒我们:正确认识杭州方言的本质和历史是多么重要。共时层面的比较研究确可产生巨大的裨益,本书的研究可资证明。确定杭州方言为官话,我们便可在这一前提下,开始进一步细致深入地探求、了解杭州方言对汉语书面语和白话的贡献和历史影响。”(史皓元 2011)173

[21] 《通俗编》具有极大的汉语方言学史的意义,此处以其对方志的影响为例略加说明。《通俗编》是吴语区各地方志“方言”部分的主要取材对象。如清嘉庆二十三年《松江府志》、光绪四年《青浦县志》、光绪五年《镇海县志》等都以《通俗编》为参照,前两部志书在小序(前文已见)中明确表示收录《通俗编》所载且本地特有的方言词;光绪三年《黄岩县志》虽未在小序中指明其取材对象,但所收方言词从词目到引证大多都取自《通俗编》。清代以后,1935年《萧山县志稿》卷二九收录从《通俗编》中摘录方言词近200余条(另有22条与《通俗编》相合,但直接出处是毛奇龄的《越语肯綮录》)。