轻质混凝土承压监测方法设计与仿真

2022-07-20熊黎黎

熊黎黎,贾 璐

(1. 南昌航空大学土木建筑学院,江西 南昌 330069;2. 南昌大学建筑工程学院,江西 南昌 330031)

1 引言

建筑行业中中混凝土是楼房建设必不可少的一部分,几年前经济发展还不够发达时,会使用普通混凝土铸造墙体,但随着我国经济发展水平的提升,为了提升建筑的施工便捷性,南方地区已经开始使用轻质混凝土。由于轻质混凝土本身有着隔热快、质量轻的特点,因此在填充墙中得到了广泛应用。而北方地区则是将轻质混凝土应用到墙体保温层内,这样就可以隔绝凉气,使室内保持适宜温度。由于轻质混凝土与混合型混凝土的质量不同,因此两者之间的承压能力也大不相同。通常来说,轻质混凝土的孔隙较小,而孔隙的大小会影响混凝土的强度。孔隙过大的混凝土就会导致轻质混凝土的抗压强度低于普通混凝土的强度。为此,人们对轻质混凝土的孔隙要求更高。为了能够有效应用轻质混凝土,需进一步监测轻质混凝土的承压效果。

杨曜等人提出泸州地区回弹法检测混凝土抗压强度试验研究方法。该方法以泸州地区为研究对象,排序该地区的混凝土抗压强度,并对其完成承压测试,计算测试结果,从中能取得了混凝土拟合曲线,构建出混凝土监测承压曲线,实现混凝土承压监测,该方法取得的拟合曲线存有误差,导致该方法存在混凝土承压强度改进效果较差的问题。陈宗平等人提出回弹法检测高温喷水冷却后高强混凝土抗压强度试验方法。该方法首先确立经历不同温度变化的混凝土强度等级变化参数,同时设置出多种混凝土试件,对其进行回弹监测和轴压测试,以此取得承压影响规律,根据实测数据之间的关系,对其进行拟合后实现混凝土承压监测。但是,由于该方法分析的影响规律不够完善,导致出现承压监测效果差的问题。陈建立等人提出基于图像处理方法的混凝土检测方法。该方法构建出卷积神经网络图像监测模型,利用该模型对混凝土出现的裂缝进行监测,而监测结果能够彻底反映出混凝土的边缘裂缝情况,反映出混凝土的承压效果,从而实现混凝土承压监测。但是,该方法构建的模型存有欠缺,存在与实际质量损失率相差大的问题。

为了解决上述方法中存在的应用缺陷,提出基于卷积神经网络的轻质混凝土承压监测方法。

2 轻质混凝土承压强度影响因素

2.1 影响因素分析

轻质混凝土也被称作泡沫混凝土,是由不同的特殊多孔材料组成,所以轻质混凝土的承压能力与传统混凝土的承压能力大不相同。

多数情况下,水泥强度、容重、浆体密度、湿含量等都会给轻质混凝土带来影响。这些影响因素都会影响到轻质混凝土的承压效果,所以为了便于对轻质混凝土的承压强度进行监测,首先需要对影响轻质混凝土承压强度的各种因素进行有效分析。

2.2 容重对轻质混凝土承压的影响分析

为了分析容重对轻质混凝土承压强度造成的影响,选取150-1350kg/m容量的水灰,而轻质混凝土的承压强度用σ

描述,那么容重与轻质混凝土承压之间的拟合函数用方程表达式就定义为:σ

=12.

154ρ

2135。式中,ρ

表示密度。当轻质混凝土相关系数为R

=1.

2354时,就说明轻质混凝土在容重范围内,表明轻质混凝土的承压强度会随着容重的增加而提升,两者符合幂函数关系。那么在幂函数关系下将容重与轻质混凝土净浆强度相结合,就可以得到容重与轻质混凝土承压的关系表达式,用方程定义为

(1)

式中,σ

表示轻质混凝土的承压强度,σ

表示净浆强度,ρ

1表示轻质混凝土密度,ρ

0表示浆体密度。根据式(1)就可以得知轻质混凝土在不同净浆强度及容重下的承压强度。

2.

2.

1 水灰比对轻质混凝土承压带来的影响水灰比对于轻质混凝土来说有着重要作用,根据调节减水剂掺量,选取了0.

15-0.

70水灰比流动性较强的水泥净浆,以及550kg/m的轻质混凝土。一般来说,浆体水灰比的密度、粘稠程度、水泥颗粒的水化程度均有所不同,这样就会导致轻质混凝土硬化后的容重有着不确定性。经测试可知,当水灰比在不断增加时,泡沫混凝土的承压强度会随之下降;当水灰比的整体范围超过0.70时,轻质混凝土的承压强度变化就会略有平缓。

从水灰比对浆体容重和强度两方面来看,水灰比增加时,轻质混凝土的气孔率就会产生下降趋势。若浆体强度也随之下降,那么轻质混凝土的整体承压强度也会因此降低。与其相反的是,当轻质混凝土的气孔率降低时,轻质混凝土的承压强度就会提升。根据这种特殊规律可知,轻质混凝土的承压强度可以依据水灰比的降低效果实现。

2.2.2 气孔孔径对轻质混凝土承压带来的影响

在制作轻质混凝土时,需要在混凝土中加入不同掺量的速凝剂和缓凝剂,根据轻质混凝土的凝结时间,对气泡孔隙消解合并量进行控制,从而制造出孔径不同的轻质混凝土。

设置水灰比为0.58的550kg/m轻质混凝土,其中掺杂不同量的缓凝剂及速凝剂,根据孔径大小对轻质混凝土的抗压强度进行衡量,那么利用下式对轻质混凝土的孔径模数进行计算,就可以取得轻质混凝土的孔径模数方程表达式,该式定义为

孔径模数=(>0气孔比)+(>0.

22mm

气孔比)+(>0.

33mm

气孔比)+(>0.

44mm

气孔比)+(>0.

55mm

气孔比)(2)

通过式(2)可以得知,当获取的结果为低孔径模数时,轻质混凝土中的气孔就较多,这样轻质混凝土中的水泥颗粒分布的就不会均匀,进而降低了轻质混凝土的承压强度。

当计算结果为高孔径模数时,轻质混凝土中的大气孔会更多,这样会加大轻质混凝土的宏观缺陷,导致轻质混凝土的承压强度下降。

通过上述可知,孔径中的大孔、小孔所占比例相对较少时,就说明气孔在轻质混凝土中分布均匀,这时轻质混凝土的承压强度就较高,而出现的缺陷就较少。所以轻质混凝土在制作期间所用的掺量要谨慎控制,这样才能调节出承压强度较高的轻质混凝土。

根据容重、水灰比、气孔孔径对轻质混凝土带来的影响,完成不同因素下轻质混凝土的承压强度分析。

3 基于卷积神经网络的轻质混凝土承压监测

3.1 数据采集

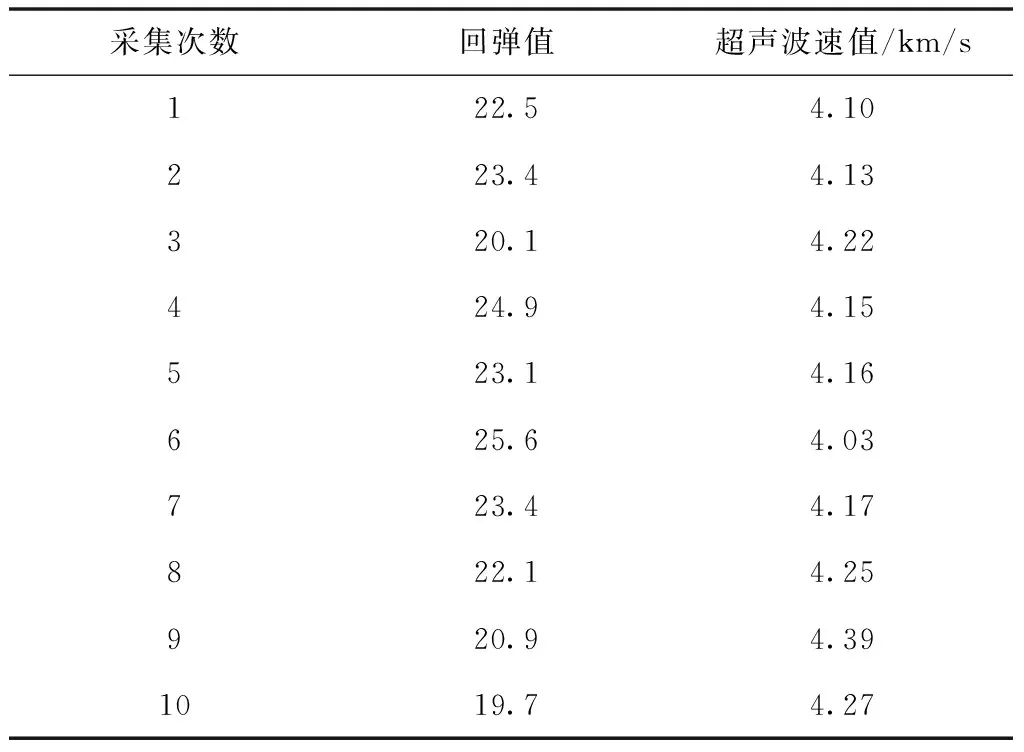

基于上述分析结果,对不同强度、不同环境和不同龄期下的轻质混凝土承压强度进行数据采集,以此取得轻质混凝土的回弹值、超声波速值。采集的数据如表1所示。

表1 轻质混凝土数据采集结果

根据表1中采集到的数据,将其应用到卷积神经网络模型中,利用卷积神经网络模型对轻质混凝土力学指标采集结果进行训练,以此实现轻质混凝土承压监测。

3.2 卷积神经网络

卷积神经网络在深度学习领域中占据着重要地位,它通过对数据的学习训练,实现对轻质混凝土的承压监测。

基于上述采集数据,设置轻质混凝土承压矩阵为D,采用卷积神经网络对D中的轻质混凝土承压特征进行提取。

为了提升轻质混凝土承压强度的监测效率,构建出一个卷积神经网络模型,其本身有着规模小、训练速度快的特点,以此对轻质混凝土承压特征向量进行学习训练。那么构建的卷积神经网络模型通过方程表达式定义如下

net

=newPR

,[S

1,S

2,…,SN

1],{(GH

1,GH

2,…,GHN

1),BGH

,BIH

,PH

}(3)

式中,net

表示建立的卷积神经网络,PR

表示输入矩阵,[S

1,S

2,…,SN

1]表示卷积神经网络中的神经元数量,(GH

1,GH

2,…,GHN

1)表示传递函数,BGH

表示训练函数,BIH

表示权值训练函数,PH

表示性能函数。通过式(3)可知,构建的卷积神经模型主要由三层构成,其中还包含一个分类器可以对采集的轻质混凝土承压数据进行处理。

为了使构建的卷积神经网络模型能够达到监测精度高的目的,需要对该模型中的结构及池化层规则进行设计,具体操作如下所示。

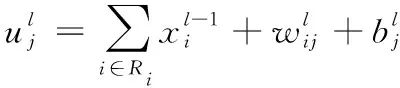

1)基于卷积神经网络的卷积层

在卷积层中,各个节点的输入与上一层的区域都有所关联,利用卷积核计算卷积层的上一层区域,那么此时卷积层的输入用方程表达式定义如下

(4)

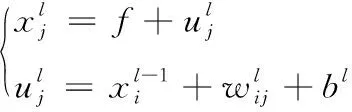

2)基于卷积神经网络的池化层

轻质混凝土承压特征向量输送到池化层时,池化层会通过池化函数对上一层的输出特征向量数据进行消减,消减后的池化层输出方程表达式就标记为

(5)

pool

为最大值。3)基于卷积神经网络的全连接层

当轻质混凝土承压特征向量经过卷积层和池化层后,最终就会输出到全连接层,而全连接层会对所有接收的特征数据进行映射,最终映射到特征空间中,便于对轻质混凝土承压样本数据进行监测。那么利用下述方程表达式的计算,取得全连接层的输出方程,表示为

(6)

通过对卷积神经网络模型的结果及池化层规则的设计,提高了卷积神经网络模型的监测效率。这时利用卷积神经网络模型对轻质混凝土样本数据进行训练,依据训练结果确定轻质混凝土承压强度,以此完成对轻质混凝土承压强度的监测。

卷积神经网络模型对轻质混凝土承压样本数据进行训练时,该模型的初始学习率设置在0.

002,那么此时的训练流程如下所示:1)首先在轻质混凝土承压样本数据中确立训练数据;

2)在训练前对阈值进行确立,使其接近于0,同时对学习率β

实行初始化操作;3)对训练数据的轻质混凝土输出矢量D

进行确立;4)对模型中的输出矢量H

进行计算,并取得实际输出矢量Y

;5)计算轻质混凝土承压调整权值及调整阈值;

6)对指标是否满足轻质混凝土承压监测精度进行判断,若满足要求就进行下一步,若不满足要求则返回到步骤3)继续迭代;

7)结束训练。

依据上述流程得知,最终训练结果就是轻质混凝土承压监测结果,根据监测结果判定轻质混凝土承压效果,以此实现基于卷积神经网络的轻质混凝土承压监测。

4 实验与分析

为了验证基于卷积神经网络的轻质混凝土承压监测方法的整体有效性,需要对该方法进行实验对比测试。

采用基于卷积神经网络的轻质混凝土承压监测方法(方法1)、泸州地区回弹法检测混凝土抗压强度试验研究方法(方法2)和回弹法检测高温喷水冷却后高强混凝土抗压强度试验研究(方法3)进行实验测试。

1)为了能够有效测试轻质混凝土承压监测效果,本次实验选择一栋18层的住宅楼用作研究对象。在住宅楼中较多的剪力墙和“L

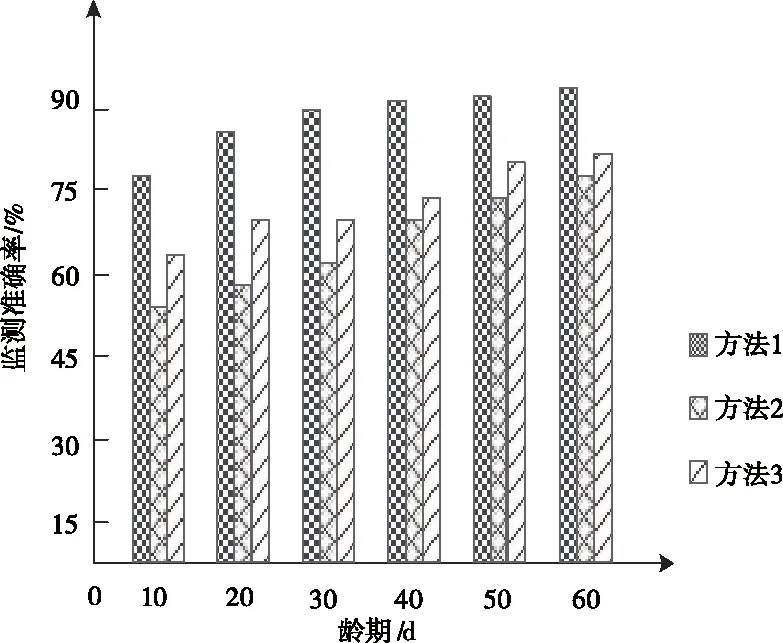

”形状的框架柱,其尺寸大不相同。剪力墙的尺寸通常为:110m×0.15m×3.0m;而“L”形状的框架柱的尺寸为:1.0m×0.20m×3.0m。剪力墙和框架柱均由轻质混凝土混合而成。一般来说,轻质混凝土需要经过现场搅拌、塔吊运输、浇注等操作实现,其中轻质混凝土通过水泥、石灰石粉、水、外加剂等材料组成,且各个材料的配比大不相同。利用混合好的轻质混凝土对剪力墙及“L”形状的框架柱进行浇注,采用方法1、方法2和方法3分别对不同龄期下的轻质混凝土抗压强度进行监测,以此验证该方法的监测效果。设置轻质混凝土抗压强度为α,具体测试结果如图1所示。

图1 监测效果测试

分析图1中的数据发现,本次实验共进行60d龄期测试,随着龄期的增加,方法1对轻质混凝土的抗压强度进行监测时的监测效果要优于方法2和方法3,可以看出方法1的轻质混凝土承压监测效果最强,监测精度最高。而方法2和方法3在测试期间,方法2的监测准确率要低于方法3,由此可以断定方法2的监测精度最低。

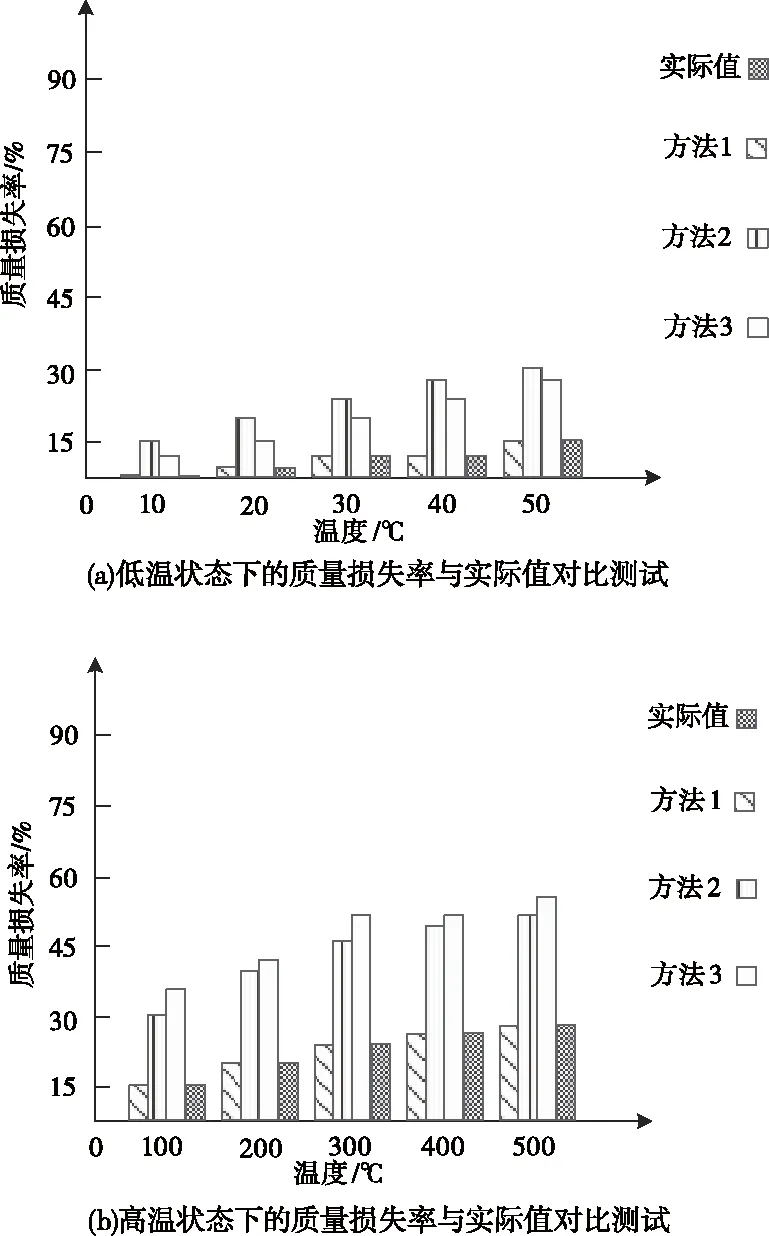

2)轻质混合土在硬化期间,温度的变化会对轻质混凝土的硬化质量带来影响。当温度在不断升高时,轻质混凝土的表面就会出现裂缝、掉皮等现象,若温度控制不当,就会大大降低轻质混凝土的承压强度,严重的还会导致轻质混凝土不能进行承压强度测试。所以为了能够明确温度变化对轻质混凝土承压强度带来的影响,需要利用方法1、方法2和方法3分别对轻质混凝土的质量损失率进行实验测试,根据测试结果将其与实际结果进行对比,具体测试结果如图2所示。

图2 不同温度状态下的质量损失率与实际值对比测试

根据图2(a)中的数据发现,当轻质混凝土处于低温状态时,方法1的质量损失率与实际值相同,不存有误差。方法2在低温状态下与实际值的相差距离较大,因而得知,方法1的质量损失率与实际值相同,验证了方法1的轻质混凝土承压监测效果最佳。

而图2(b)中,温度由100 ℃上升到500 ℃时,三种方法与实际质量损失率的上升速度均有所提升。但从整体来看,即使是在高温状态下,方法1与实际质量损失率之间也不存有误差,而其余两种方法却与实际值之间的距离愈加增多,说明方法2、方法3与实际质量损失率的误差大。

综上所述,方法1在不同温度下的质量损失率都要与实际值相同,这主要是因为方法1对轻质混凝土承压强度影响因素进行有效分析,以此提升了承压监测效果,使方法1的监测结果与实际结果相同,验证了方法1的监测效果强。

5 结束语

提出了一种基于卷积神经网络的轻质混凝土承压监测方法。该方法首先对轻质混凝土承压影响因素进行有效分析,基于分析结果利用卷积神经网络模型对轻质混凝土采集数据进行训练,其训练结果就是承压监测结果,以此实现轻质混凝土承压监测。该方法在日后轻质混凝土结构稳定性的深入研究中有着关键性作用。