张瑞图书风的四个阶段

2022-07-20康耀仁

□ 康耀仁

编者按:本刊曾于2019年第4期推出“张瑞图专题”,选刊各文博机构珍藏张瑞图经典书画作品,专题推出后备受好评。为进一步展示张瑞图的书法成就及最新研究成果,本刊再次策划、推出张瑞图书法专题,以飨读者!本专题部分图文由晋江市博物馆提供,在此表示感谢!

张瑞图的书法,风貌鲜明奇异,其辨识度之高,历代难有相匹。因此,提到明代书法,或论及表现主义书风,无法绕过张瑞图。但在明末清初,张瑞图的书法一直被排除在主流之外,其中有审美理念的因素,更有价值观的认识问题。

首先,清康乾年间,董书流行,士人崇尚流媚书风,而张瑞图奇肆古逸的表现理念,远超同时代甚至后世的认识范畴。其次,张瑞图入仕显贵,很大因素依赖于阉党势力,虽然他在治理国事上无大建树,也未曾祸国殃民,只因为魏忠贤生祠书丹而牵入“逆案”。有论者惜其晚年失节,更有史家辨析,在明争暗斗的明末时局下,张瑞图不仗势欺人,多次告假还乡以避纷争,已然不易,书碑实属身不由己。在以人品论判书品的年代,张瑞图的失节不可避免地影响其书法声誉。

随着时代发展,论艺标准趋于客观,认识范畴不断拓宽,张瑞图的书法非但没被历史遗忘,反而越来越焕发光彩,不但名列“明末四家”,甚至与董其昌齐肩,并称“南张北董”。

基于历史原因,明清文献评述张瑞图的书风,多是只言片语,与现存作品很难全面对应。

评析古代书画,不外乎图像和文献。古代交通不便,藏品隐秘,所见所闻,仅限于交友圈,数量少,风貌窄,所记文字难免片面。如果再介入人品,或超出认知,更是有失公允。而今研究某家,渠道多,信息广,既有印刷、展览形式,又有公藏、私藏互为补充,这些都是古人无法想象的良好条件。可知文献固然重要,但其中评述或是全豹一斑,如果过分依赖,而无视图像,或将人云亦云。因此,分析古人书画,首要证据应为图像,其次才是文献①。

20世纪90年代初期,刘恒编著《中国书法全集55·张瑞图》,曾对其人其书深入研究②。之后大多学者沿用此书或文献旧说,略无新发现。笔者认为,研究张瑞图要与时俱进,应从近30年出现的作品中深入研究。

书法史告诉我们,历史上大多数书家,都要经历基础阶段的广博师承,成熟阶段的风格建立,乃至最后的回归平正。不管风格如何独特,必有师承脉络。如果作品署年有序,有心者分阶段梳理出师承脉络和风格特征,并非难事。沈周的作品大多署年,可以通过分阶段梳理脉络,可以推测补漏空缺年岁的作品;晚明的王铎、董其昌,作品署年井然有序,已有多位学者作出系统研究。与他们同时代的张瑞图,生活在明万历、天启、崇祯年间,三个朝代均有作品传世。相对而言,万历年间的作品最少,署年有限,而天启和崇祯年间的作品较多,从天启元年(1621)至崇祯十二年(1639),作品署年有序无缺,只是离世前几年数量趋少,最后两年署年暂缺,但因晚年风格稳定,而且有签名补充验证,因此不太影响作品年代的判断。

本文即据张瑞图存世作品的署年、风貌,把张瑞图书法创作时期大致分为四个阶段。分析方法,则是以图像为主、文献为辅。

一、万历时期

任何书家的早期作品,存世均少,且多属承继阶段,张瑞图也不例外,其早期之作,均在万历年间。经过反复搜查,署年作品如下:

1.《杜甫〈渼陂行〉》,万历丙申(1596)年(辽宁省博物馆藏)。

2.《杜甫〈秋兴八首〉》,万历丙辰(1616)年7月(中国文物商店总店藏)。

3.草书《情诗二首》,万历丙辰(1616)年秋天9月。

4.《韦应物诗》,万历丙辰(1616)。

5.行草书《后赤壁赋》九开册,万历己未(1619)(四川博物院藏)。

6.《卫民祠碑》,万历庚申(1620)(晋江市博物馆藏)。

上述6件作品,其中3件书于1616年,晚于1596年的《杜甫〈渼陂行〉》20年,早于后面两件作品3至4年,不但时间前后不衔接,3件作品的风貌也各不相同。虽然如此,通过作品各自透露的信息,仍可追溯到相关脉络。

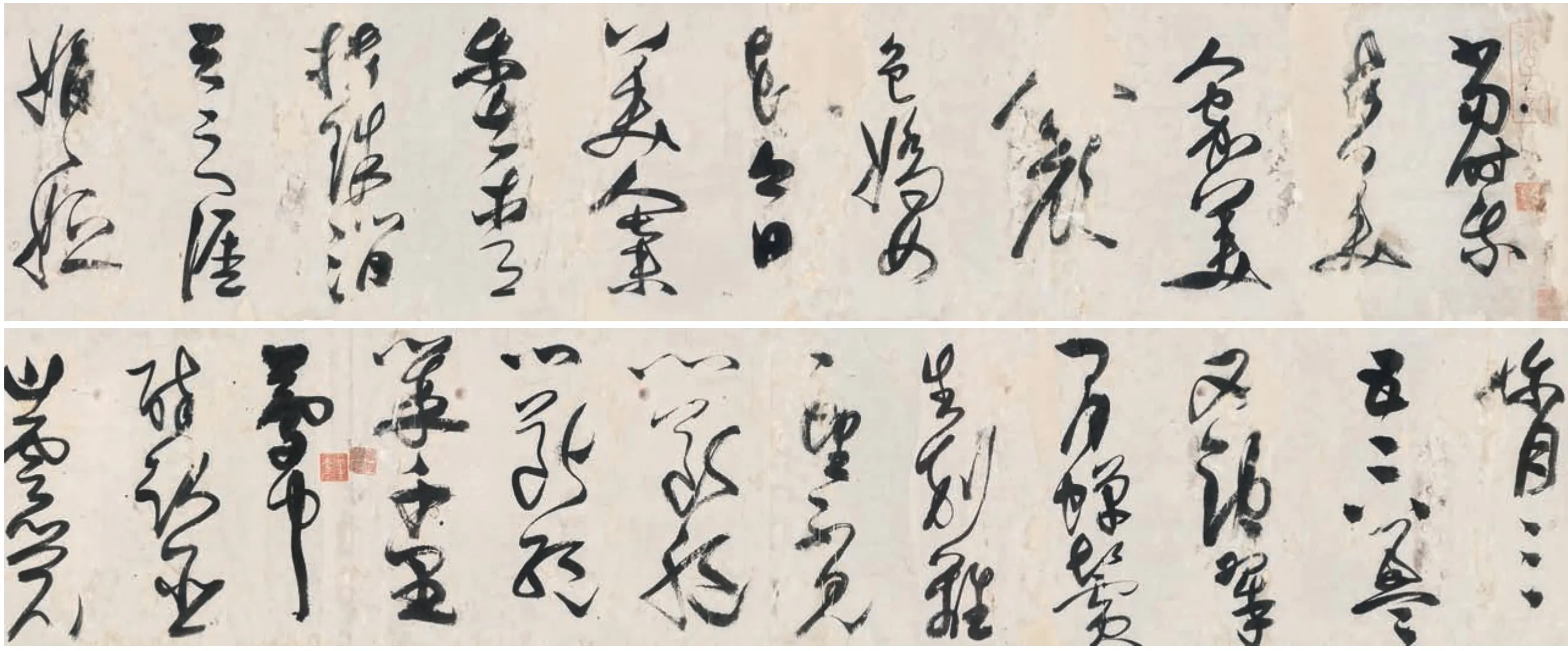

书于1596年的《杜甫〈渼陂行〉》,字行间透出祝枝山的表现特征,而1616年的草书《情诗二首》(图1),也仍留存祝书信息,根据这个现象,笔者找到了张瑞图无署年的《杜甫〈秋兴八首〉》和《韦应物〈登宝意寺上方旧游〉》(图2),两件作品均署款“二水”,特征几近,风貌在两件署年作品之间,尤其是前者,显示更为成熟的祝书迹象。祝枝山的书法久负盛名,明王世贞《艺苑卮言》:“天下法书归吾吴,而京兆允明为最。”因此,其作被争先效仿。从上述作品可知,张瑞图也是其中的崇拜者,其师承祝枝山的时间,最早应在1596年之前,至1616年之后才渐渐淡化。

图1 [明]张瑞图 情诗二首(局部) 纸本 1616年

图2 [明]张瑞图 韦应物《登宝意寺上方旧游》绢本

其实上述《杜甫〈渼陂行〉》《韦应物〈登宝意寺上方旧游〉》和《杜甫〈秋兴八首〉》,除了师学祝书以外,还流露出清晰的《淳化阁帖》痕迹(图3)。与《韦应物〈登宝意寺上方旧游〉》相近的还有《王建宫词》《王珪宫词》等无署年作品,也明显师法《淳化阁帖》而成,甚至署名也显示同期特征(图4)。而万历丙辰(1616)书写的《草书卷》(图5),笔法轻松,圆转自如,虽然与上述作品风貌不同,却也同样规矩地呈现《淳化阁帖》的另一种技法和形态。四川博物院所藏《苏轼〈后赤壁赋〉》,与之几无二致,应是同时期作品(图6)。从整体比较来判断,前述的无署年作品,或在1616年稍前完成。

图3 [明]张瑞图 杜甫《渼陂行》(局部)

图4 [明]张瑞图《王建宫词》(右)、《王珪宫词》(左)

图5 [明]张瑞图 草书卷(局部) 纸本 1616年

图6 [明]张瑞图 苏轼《后赤壁赋》(局部) 纸本 1619年 四川博物院藏

张瑞图还有件署名“庄台梦蝶”的《郭进〈庄子台诗〉》轴,也是典型的《淳化阁帖》路数,虽无署年,却钤有“张瑞图印”“太史氏”两印,其风貌既不同上述署年作品,也不属于天启、崇祯年间的面貌,应早于1596年(图7)。

图7 [明]张瑞图《郭进〈庄子台诗〉》轴(右)与《淳化阁帖》(局部,左)比较

明代帖学兴盛,在缺乏印刷品的年代,以《淳化阁帖》为临本,是进入书法领域的快捷通道,不少名家从中获益。如董其昌多为意写,取意去形;王铎的卷册小字,甚至高轴大字,均保留原帖形态。上述的张瑞图作品,虽然数量有限,却提供了多方面的图像证据,不管字体,还是技法、形态,全都来自《淳化阁帖》,可见《淳化阁帖》不但对其早期书法影响很大,而且诸体研习时间较长,其入手时间不低于27岁,至少延续到47岁。这个阶段恰好与王铎取法同类,因此不少行草书作品风貌与王铎颇为接近。

张瑞图1616年7月完成的《杜甫〈秋兴八首〉》(中国文物商店总店藏),虽然图像模糊,却依稀可见苏轼书体的形态。沿着这个思路,我们发现了扇面《五律诗》,其形态亦有苏轼模样。直至天启二年(1622),甚至崇祯元年(1628),偶尔也出现学习苏轼的作品,或因苏书形态特征显著,张瑞图涉入不深,或略作改造为己所用而已。

梁巘曾在《评书帖》评述张瑞图的书法师承:“初学孙过庭《书谱》,后学东坡草书《醉翁亭》。”前面提到的《杜甫〈渼陂行〉》,转折之间确有《书谱》意味,至于梁巘所见的苏轼《醉翁亭》版本或已失传,但从张瑞图取法苏轼的上述作品来看,梁巘的评述虽然不够全面,却已发现别人忽视的孙、苏信息,这在当时已是了不起的认识。

张瑞图1616年9月书写的草书《情诗二首》,虽然留存祝枝山信息,但陈淳恣肆诡异的表现特征更为清晰。目前所知,这是张瑞图师学陈淳最早的作品。之后,在万历己未(1619)的行草书《苏轼〈后赤壁赋〉》九开册(图8),天启元年(1621)的行书《画马歌》,1622年的《心经》和《郭璞〈游仙〉》卷,都是陈淳草书风格的延续。另外,安徽博物院收藏的两件无署年的行草书立轴,明显也是师承陈淳,从风格特征判断,当属1616年至1619年之间,可见至少在1616年,张瑞图迷上了陈淳,从中得到变化多端的表现力。之后,《淳化阁帖》的影响几乎不复存在。

图8 [明]张瑞图 苏轼《后赤壁赋》(局部) 纸本 1619年

《卫民祠碑》,书于万历四十八年(1620)。这件作品风貌特殊,与1616年的3件作品相差4年,却关联很小,反而与天启初年的数件立轴风格靠近,与之相似的,还有《蔡清〈省身法〉》《冬日洛城北谒玄元皇帝庙》,以及《格言》巨轴等无署年的作品。

张瑞图师学苏轼书法,却不拘于原形,苏书多为扁状,呈左低右高态势,《卫民祠碑》和其他风貌近似的无署年作品虽然顺势而成,却有意纵向拉长字形,通过现代科技手段压扁《蔡清〈省身法〉》形态来看,与颇有苏轼意味的张瑞图书《古诗十九首》居然颇为相近,差别在于,前者字大粗放,后者字小精细(图9)。从线条的质感来看,这类作品都留有陈淳的技法痕迹,而且,从陈淳的行书也可以找到近似的形态。这些现象,显示张瑞图在万历与天启交会之际,有意无意地尝试将苏轼与陈淳的书法融会贯通。这3件无署年的作品,恰好都是纸本、高头大轴。其署名与颇具苏书特征的扇面行书《五律诗》相似,均是“图”字呈现夸张的梯形,显示同期特征。而《卫民祠碑》的签名比较方正,靠近天启年间的样式。因此,在万历和天启两个阶段不同风貌之间,《卫民祠碑》的技法形态承上启下,其重要性不可或缺。

图9 [明]张瑞图《节录蔡清〈省身法〉》(人为压扁状态,左)与其《古诗十九首》(局部,右)比较

根据现存世作品分析,在万历年间,张瑞图的行草书,取法宽博,虽然有意识地融汇多家技法,却尚无明确的风格走向。几乎与此同期,张瑞图的小楷,在锺繇《荐季直表》的架构上,融合了苏轼的行书意态。可想而知,他当时所学的锺繇应是《淳化阁帖》里的版本。其字形扁平,左低右高,显得古雅、朴拙,了无当时因科举导致的规整刻板的馆阁体习气,也与更早的祝枝山、王宠、文徵明等吴门诸家源于“二王”、颜赵的取法迥然不同,这对于通过科考入仕的张瑞图来说,实属不易。目前所知,其最早的小楷是1615年完成的《桃源记》,其风格已然确定,之后的作品大致延续此时风貌,仅作微调而已,不像行草书变化明显。张瑞图小楷之所以早熟,基于两个原因:

其一,地缘环境熏陶影响。明末的福建,擅长小楷的高人较多,而且在全国颇有影响,清初的周亮工为此感概:“八闽士人咸能作小楷……此两浙三吴所未有,勿论江以北。”③

其二,将行书融入楷书。这个理念在当时颇为超前,张瑞图在小楷《岳阳楼记》的款识中亲自道出其中秘笈:“以行为楷二十年矣。”

二、天启初期

天启年间,从辛酉至丁卯(1621-1627)共计7年,每年都有幸存至今的张瑞图书作,这些创作有序的作品,对于研究张瑞图天启年间的书风,提供了清晰的证据链。

据载,张瑞图在万历四十八年(1620)归乡晋江,第二年(1621)10月北上京城,在“将北行前之十日”完成《感辽事作诗》卷。此卷的字形和章法,与之前万历年间的作品都有很大改变,似乎张瑞图已将楷书的古静融入其间,不少元素因此呈现新的迹象,其横画开始两端上扬,右上也出现折笔耸肩的形态,而且偶尔长画伸展。其单字均匀,连笔少,行距开始大量留白。比张瑞图晚生15年的黄道周,其晚年作品也呈现类似的特征,这或许是理念暗合,或许受到张瑞图的启发。

当然,《感辽事作诗》卷这类古雅表现或是张瑞图偶然的想法,其主流风格,是运用陈淳的草书表现力,来改变之前《淳化阁帖》留下的刻板影响。这是从1616年的草书《情诗二首》以来,张瑞图一直坚持的理念,他在天启元年(1621)完成的行书《画马歌》,激情四射,才华横溢,展现他钟情的陈淳技法,此作一气呵成,难得的是,其行笔把控明显从容,线条较之前干净而厚实。

这个阶段大多作品拉开行距,上下字距紧密,卷册作品连笔较多,偶尔拉长撇、竖画,使其意态舒展。此时方折笔逐渐加强,却时有圆转,但尚未出现峻峭的圭角。通篇强化节奏变化,加快行笔速度,以此营造气势,这些变化,都是现阶段张瑞图的理念诉求,因此,他开始钤印“挥毫落纸如云烟”“兴酣落笔摇五岳”一朱一白两方印鉴,既是宣示自己的审美追求,也是对其作品的自信。

这时期因为书写提速,其签名时常使用草书模式。

天启年间开始,张瑞图显然特别注重宋代的文人书法,将其精致率意的细节,融入陈淳和祝枝山的粗放表现力,使得之前积累的基础,全方位得到释放,其线条质感明显提升,力度、厚度也颇有增强,因此时常尝试大字行书。

天启初期,无疑是张瑞图书法风格的重要转折点,虽然仍留存前人影子,但其行草书已初具风貌。

与行草书不同的是,张瑞图的小楷已声誉在外。1622年,张瑞图拜会了董其昌,董其昌时年68岁,名望如日中天,他在三十多岁就不把祝枝山和文徵明放在眼角,此时也不可能将张瑞图初具风貌却尚未成熟的行草书当回事,但对他的小楷却表示赞赏,董其昌好奇地问道:“君书小楷甚佳,而人不知求,何也。”这是董其昌在世时唯一对张瑞图的赞赏,似乎张瑞图也颇以为幸,因此,在小楷《读易诗二首》的款识中特地记录这事。

三、天启后期

天启四年(1624)初春,张瑞图再次回到晋江,直至天启六年(1626)夏天北上京城。这段时间,他生活悠闲惬意,时常与友朋登山下海,畅怀诗酒文章,好以草书抄录长篇诗文,形式多为手卷和册页。张瑞图此时一改万历年间和天启初期的驳杂取法,去近求古地作减法处理。众所周知,吴门书法的鼻祖是宋克,而宋克最大的贡献,是融合了章草和今草,其锋颖尖峭,却古意盎然,张瑞图显然受到了启发。因此,祝枝山和陈淳等吴门痕迹被消除殆尽,苏轼的形态也不复存在,仅保留核心主体,则将米芾率意的侧锋刷笔融入章草奇肆跌宕的结构中,显然,张瑞图这样并非生拼硬凑,而是分别作了加减处理:一方面,消除章草雁尾,横画变为中间下凹两端上扬,且强化左低右高态势,线条拐向处化圆转为方折。因此,右上的折笔,时常呈现圭角。另一方面,其运笔尖俏老辣,疾速跳荡、腾跃、翻折,由此构成了外象险峻、奇肆,内部虚灵、古逸的独特审美意味。这就使所有细节,不管有意或无意,都打上了张瑞图的符号特征。

从章法的角度看,组合态势险峻、四边奇肆的单字,如果处理不当,难免产生矛盾冲突,张瑞图却作出两方面的调整:其一,紧密字距,相互揖让穿插,甚至线条碰撞,而且,单行往往一笔快速运行到底,恍如飞瀑高泉,又或乱石飞沙,势不可挡;其二,将行距宽松留白,使得折角不冲突,长画不互扰,通篇不躁、不闹,充满书卷气息。这种字密行疏的极端对比,也确立了属于张瑞图的特殊形式。

所有这些,构成了张瑞图强烈的风格特征,因此,其作即便不署名款,略懂书法的人,也能快速辨识出来。

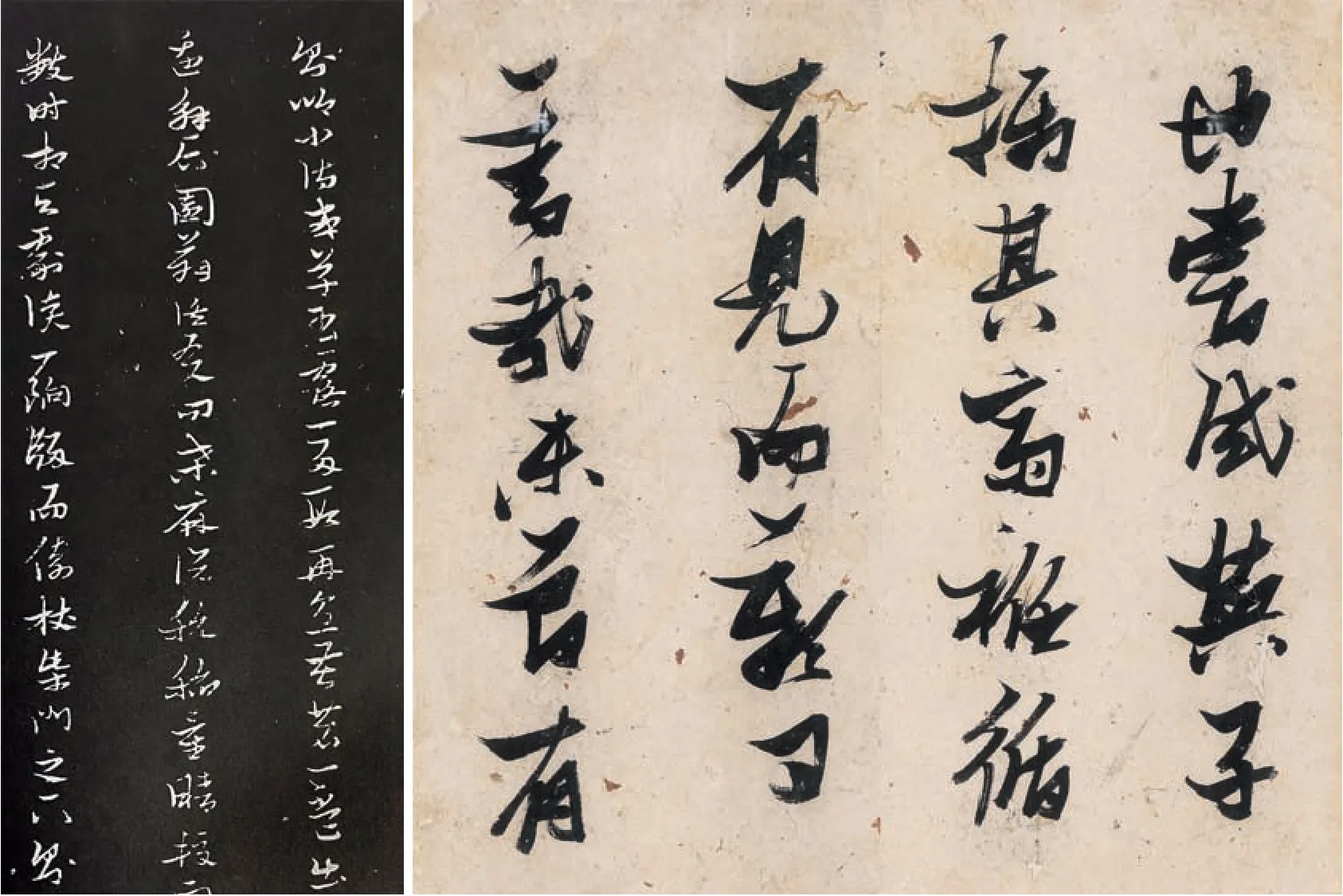

张瑞图曾在楷行《苏轼前后〈赤壁赋〉、陶潜〈归去来辞〉、刘伶〈酒德颂〉》册(广东省博物馆藏),题识曰:“此卷少用章草笔意,然不欲遂为彼优孟,时出己意,观者或翻有取也。”此册书于1627年,共36开,所言“少用章草笔意”,可谓“此地无银三百两”,自己供出师承来源,而且此册书迹也兼带章草体态,可谓双重证据,证实了笔者的判断。

张瑞图纯粹的章草作品难得一见,小字除此册之外,还有两册,均书于天启丙寅年(1626)。一册为《磨衲赞》,纸本;另一册为拓本《章草散文》,系《果亭墨翰》辑刻的名品(图10),两者习惯特性几乎一致。

图10 [明]张瑞图《磨衲赞》(局部,右)与《果亭墨翰》(局部,左)比较

张瑞图大字章草,目前仅见章草《王昌龄〈芙蓉楼送辛渐〉》(图11)。虽然没有署年,但从书风和签名特征来看,也应完成于天启六年(1626)秋冬。此轴单字独立,体大如盘,用笔简约、古朴、苍辣,形态揖让有致,结构宽博雄强,通篇气势扑面,令人震撼,堪称张瑞图晚年杰作。

图11 [明]张瑞图 王昌龄《芙蓉楼送辛渐》 纸本

明清之际,能赏识张瑞图的史家极少,梁巘算是佼佼者,他多次在不同地方评述张瑞图书法的表现特征。梁巘《评书帖》:“(张瑞图书)圆处皆作方势,有折无转,于古法一变”;《承晋斋积闻录》:“张二水书,圆处悉作方势,有折无转,于古法为一变。”

这两段评述均提到“有折无转”,经常被后人引用。其实,张瑞图在万历年间的草书多属圆转,稍后转折并用,崇祯年间的作品也是如此,可见,梁巘当年看到的,应是天启年间张瑞图返乡时的作品。

那么,张瑞图的“有折无转”,是主动有意为之?还是被动使然?

或许张瑞图在当年便有所耳闻,因此,天启五年(1625)书写的《后赤壁赋》中题款解释:“孙过庭论草‘以使转为形质,点画为情性’,此草书三昧也。旭素一派流传,此意遂绝。余于草书,亦少知使转而已,情性终不近也。”万历年间,张瑞图的草书便已使转自如,到了天启反而“不知使转”,所言显然不可信。在这里,张瑞图是否以书法理念来暗喻对复杂政治的态度,我们不得而知,个中原因或只有他内心清楚。

张瑞图身居要职,深知阉党祸害,虽然不参与其中,却也无力阻止,每感不妙,便借故退居晋江,保留着传统文人最起码的良知。显然,他的内心是复杂的,也时常以酒诗和书法排遣郁闷,如天启丙寅年(1626)在行书《旧作五篇》写道:“春来常中酒,每为家人嗤。塞耳如不闻,对酒但饮之。饮罢更复醉,傲兀不自持。”完成于天启甲子(1624)冬夜《前赤壁赋》,也自题“被酒草书”(图12)。张瑞图在政事上的懦弱,与草书上表现出来的无所顾忌、倔傲不拘的气势,以及意气昂扬的精神风貌,是完全不同的状态。其实,张瑞图只能在酒后才能忘我地挥洒自如,找到“傲兀不自持”的真性情。

图12 [明]张瑞图 苏轼《前赤壁赋》(局部) 纸本 1624年

从张瑞图诸多作品分析,天启年间返乡时期,他对于章草情有独钟,并借以建立奇特的个人风格,而且取向明确稳定,无论质和量,均堪称高峰,他显然也颇为得意,因此不少作品入辑《果亭墨翰》,这是张瑞图生前唯一的一部书法专辑,精选从万历四十三年(1615)至天启六年(1626)期间的30件佳作,字体包括楷书、行书、草书和章草,由其胞弟张瑞典在天启六年(1626)冬天刻制而成④。

回京一年之后的天启七年(1627),或因为朝廷政局动荡,内心情绪波动,张瑞图此年的作品不太稳定,签名书体来回变动,时而行书,时而草书。其楷书和行书,又重新加入苏轼的形态结构,但行草书却比之前豪横,线条更为老辣,态势更为纵逸。仔细观察其线条质感,呈现更纯粹的米颠元素。或许不能像之前那么静心地抄写小字,此年张瑞图热衷于高头大轴,且已露出崇祯年书风的端倪,可以说,此年是张瑞图从天启风貌走向崇祯风貌的过渡期。

四、崇祯时期

进入崇祯年之后,张瑞图基本以行书和楷书为主,字与字之间连笔较少,偶尔草书,也是去繁就简,删除其间缠绕叠加的线条,其横画趋于直挺简约,不再出现入笔翘首,或两端上扬的形态,线条拐向虽然还是有折无转,但四边的圭角已不复存在,缺少之前的盎然激情和逼人气势。这些变化,可能与时局变动和自己的心态有关。这得追溯到上一年即天启七年(1627)的八月,熹宗驾崩,魏忠贤知道大势已去,九月请辞不允,很快被纠劾闲置,11月上吊自尽。之后阉党势力逐渐被清算。张瑞图其实从八月开始,便疏辞各种冠冕,崇祯元年(1628)正月更是多次上疏告老还乡,但都未能“恩准”,这些以退求安的举动,说明张瑞图很清楚时局对自己不利,以他懦弱的性格,出现忐忑不安的心态是可想而知的,这与之前在晋江欢愉惬意的心态截然不同。不同状态创作的书法,显然也无法同日而语。因此,崇祯元年作品质量差强人意,署年也少。

笔者在研究张瑞图的签名时⑤,意外地发现,张瑞图在该年签名,其“瑞图”的右下钩笔和“图”字环抱相向的两侧竖画,颇有颜真卿的迹象,以此为线索查阅其晚年作品,张瑞图的行书果然吸收了不少颜书意味,但只是局部介入,比较隐秘,不容易被觉察。

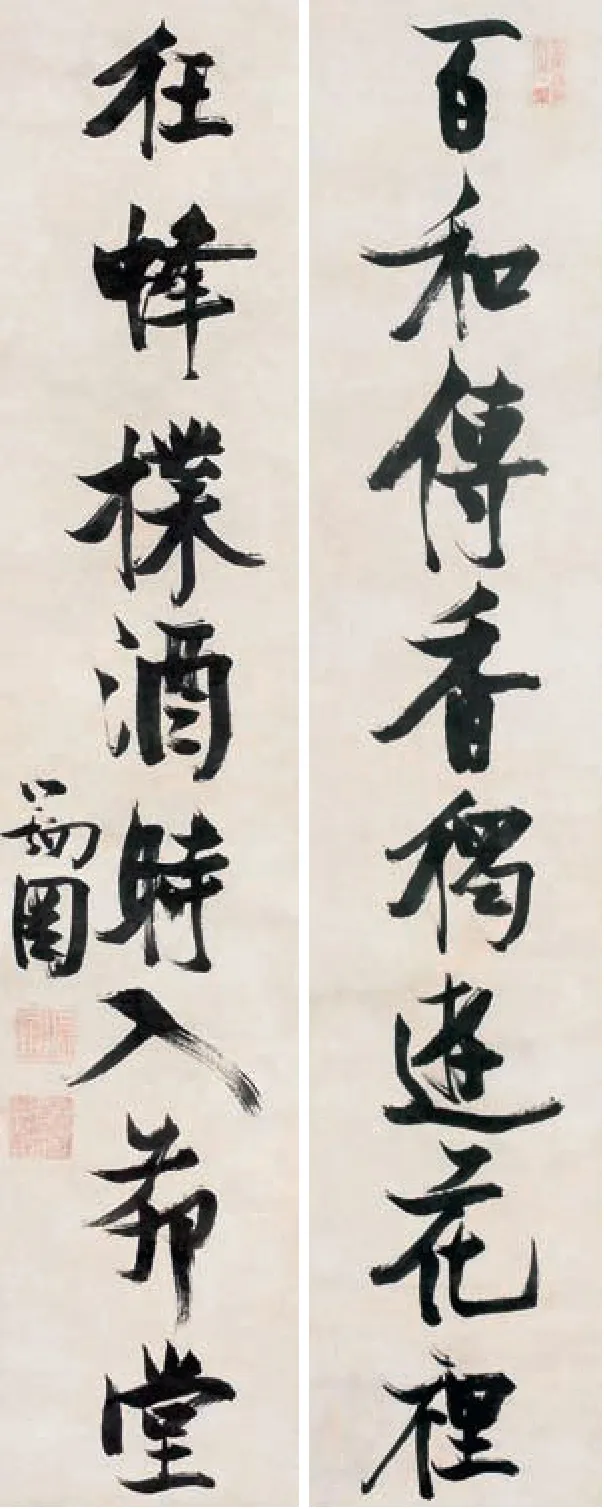

崇祯二年(1629),张瑞图被列入“逆案”第六等,理由是曾为魏忠贤生祠书丹,论徒三年,之后纳资赎罪,降为布衣,当时张瑞图已回晋江,从此,耕地品酒,闲适之时与好友吟诗作书,或与禅僧论道谈经。进入崇祯三年(1630),“逆案”影响渐去渐远,张瑞图的心态也渐趋平复,之后连续几年,其书法风格逐渐稳定,形态更趋于平正,由横向扁状向纵向长形变化。天启年间钟情的章草,此时已被消解得不见踪影,右上角不再出现折笔或圭角,字与字之间大多独立,很少牵连。为了打破结构平正和章法僵化,或变化字的大小,或拉长撇、竖乃至结构中最后一笔,形成虚实关系。不少作品的撇画回勾,捺笔甩出或轻收,转带折的拐笔,右下的挑钩,以及横画的仰卧变化,竖画的中部左凸特征,都不自觉地呈现清晰的米芾特色。说白了,张瑞图是通过借鉴米芾技法,将其左低右高的结构扯平,或有限度地重新组合,这个借鉴技法改造结构的想法,在其行书《到客近城七言联》(图13)和《杜甫〈渼陂行〉》等作品中表现得淋漓尽致,笔者有意将《杜甫〈渼陂行〉》截取片段,统一处理成左低右高的态势,并与米芾《致知府大夫丈》进行比对,米书特征一目了然(图14)。

图13 [明]张瑞图 到客近城七言联 纸本

图14 [明]张瑞图《杜甫〈渼陂行〉》(局部,左)与米芾《致知府大夫丈》(局部,右)比较

随着年岁越来越高,尤其是崇祯九年(1636)之后,张瑞图的行书,章法行距拉近,线条老辣率意,横画走向偶尔变为左高右低,其结构更趋简约,常有上松下紧的组合,因此形态豪迈却不失古拙。其实,细察之后即可知晓此时仍旧以米芾线条为内核,只是通过去其形态、重构结字的方法,甚至借鉴颜真卿的局部元素丰富和变化,一方面保持古法,另一方面创造新奇,从其行楷《百和狂蜂八言联》可以领略到张瑞图融汇米、颜技法的手段可谓天衣无缝(图15)。

图15 [明]张瑞图 百和狂蜂八言联 纸本

张瑞图与禅僧交往论道,并非仅仅停留在礼节上,而是深入内心,直至反映到作品上,其崇祯年间的作品落款大多题“白毫庵居士”“白毫庵道者”“白毫老人”等称谓,或直接简约为“白毫庵”,更重要的是,其晚年作品在不经意间散发出了平淡率逸、随心所欲的禅僧气息,以及经过折腾之后淡然归禅的心态。

与晚年行草书纵向形态不同的是,张瑞图晚年的小楷,仍然保持扁状形态。前面说过,张瑞图早期的小楷与晚年的风格基本稳定,当然这是相对于他的行书和草书,其实,张瑞图晚年的小楷,除了锺繇这个主轴不变,用笔与行书一样,也属于米芾家数,在关键笔画偶尔也加入颜真卿的元素,只因将米芾纵长字形压扁,而颜书仅是局部介入。如其小楷《送康侯杨外孙北上七篇》(图16)。张瑞图的聪明之处在于,他不管师法哪家,都绝不照搬原形,而是作了改造,再局部融入,加上自己的清晰个性,所有的师承的外部信息全被掩盖殆尽,让人觉得熟悉,却不知道源头。

图16 [明]张瑞图 送康侯杨外孙北上七篇(局部) 纸本 1638年 故宫博物院藏

五、小结

综上对张瑞图书法履历的梳理,基本可以概括如下:

万历年间,虽然张瑞图作品年序不全,但其早期行草书的师承迹象仍然清晰可循。张瑞图师承广泛,博采众长,从《淳化阁帖》入手,诸体涉猎,之后师法唐代孙过庭草书、宋代苏轼行书,乃至吴门祝枝山、陈淳草书,行草书风格此时尚未形成。而楷书风格则基本确立,主要源头为东晋锺繇《荐季直表》,偶尔借鉴宋代苏轼的形态。

进入天启年间的初期,取法在宋人和吴门之间,主要得益于米芾行书,张瑞图后来的入微笔法来自于米芾的技法细节,这个阶段,算是张瑞图书风的转折期。

直到天启四年(1624)回晋江后,他师承渐趋简约,潜心章草研习,从章草找到建立风格的模式,将米芾线质介入其中,终于确立风格,强烈而鲜明。因心情愉悦,书作以草书为主,创作篇幅大,字数多,且质量稳定,水准高超。

崇祯年间,因阉党“逆案”牵连,张瑞图退归晋江养老,失去往年激情,渐归平淡,因此草书少见,多为行书和楷书,此时消除章草的形态结构,留存米芾技法,加入颜书的局部符号,书风再次变化,也因晚景心归佛禅,其书颇有禅意。

从书法“基因”传承的角度来说,米芾行书的多元表现,成为张瑞图中后期书法的根本主脉,对其品质提高和风格建立起着主导作用,而章草是最关键的元素,直接促成了张瑞图奇特风格的形成。

张瑞图书法理念的转变,主要有三次,而这三次都与回老家晋江相关。

第一次是万历四十八年(1620)至天启元年(1621)10月,这段时间,线条质感、力度提升,风格雏形基本具备。

第二次是天启四年(1624)春初至六年(1626)夏天,前后不到3年,此时期张瑞图钟情于章草,将宋代文人率真线条注入章草的躯壳,由此找准理念,建立风格,这是张瑞图艺术人生的鼎盛时期。

第三次是崇祯元年(1628)的归乡,经历复杂纷争之后,性情淡然、禅定,书风参入禅意,将米芾的技法与颜真卿的局部形态融合,形成率意又古拙的书风。

通过以上梳理,可以说,是晋江的乡土滋养着张瑞图的艺术理念和风貌特征,并且,这更进一步说明张瑞图横空出世的创造性并非无源之水,而是深知古法,与传统脉络紧密相连。不同之处在于,与他同时代的王铎,师古注重书法结构,张瑞图在万历年间虽然也经历过这个阶段,但他很快在天启年间反其道而行之,有意识地摘取古法线条精髓,然后重新搭建结构。因此,张瑞图的师承,虽然广博复杂,却始终保持鲜明的个性特征。从万历年间取法《淳化阁帖》、孙过庭、苏轼以及祝枝山和陈淳,天启年间钟情的章草、米芾及宋人信札,乃至崇祯年间以米芾行书为本、略参颜真卿部件,任何师承元素,经过他的加减、改造,都轻松化解,贴上辨析度极高的张瑞图标签。

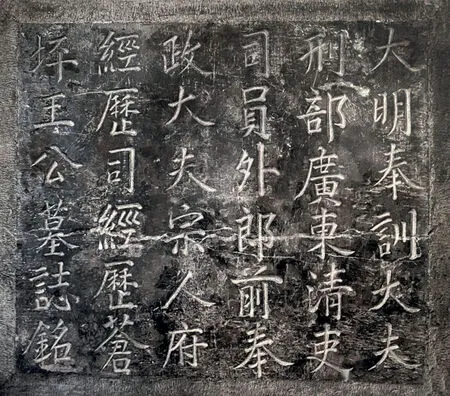

熟知张瑞图这四个阶段的风格特征和师承脉络,任何新出现的作品,即可依据图像特征,不但可以判断真伪,还可以推测具体年份。如《王苍坪墓志铭》(图17),碑文有张瑞图所书“董其昌撰”和“晋江张瑞图篆盖并书”字样,从内容可知,王苍坪在天启乙丑(1625)2月去世,天启五年(1625)10月入葬,崇祯元年(1628)刻碑。董其昌和张瑞图史称“南张北董”,二人的合作难得一见,因此引起学术界的关注。遗憾的是,几乎所有文章都以为董其昌只是个撰文的角色,而张瑞图却完成墓志铭的所有书法,将墓志盖的大楷也归入其书。但通过图像判断,结论并非如此。

图17 王苍坪墓志铭(原石)

首先,张瑞图的楷书以锺繇为主脉,形态呈现扁状,质朴古雅,早在万历年间便已独树风格,且直至晚年大局基本不变。而此碑师承唐楷,与张瑞图任何时期的风貌都毫无关联,直接比对墓志盖大楷与碑文小楷,可以发现两者的审美体系完全不同。

其次,墓志盖大楷的技法特征,完全符合董其昌师承颜楷的事实,最重要的是,符合董其昌临近70岁的风貌,由此可见,此墓志盖当属董其昌书写无疑。并且通常而言,墓志盖不写书丹者名字,张瑞图在碑文中标注“篆盖”,却没说“楷盖”。

这个案例既解决了墓志盖楷书的作者归属问题,也拓宽了对张瑞图篆书的认知,因为在这之前,张瑞图的篆书未曾出现。而这两个问题都来自他所有的作品图像。

如何给张瑞图书风定位,很多人都喜欢秦祖永在《桐阴论画》中的评述:“瑞图书法奇逸,锺王之外另辟奇径。”大家熟知的宋代米芾、元代赵孟頫、明代董其昌等历代名家书法确实都属于锺王体系,而张瑞图的书法,从万历,经天启,最终走向崇祯,每个阶段的师承脉络、取法元素,乃至最终的面貌,无不属于锺王体系,只不过手段高明,理念超前,俗人难于解读罢了。张瑞图当年拜见董其昌的时候,草书风貌尚未定型,两人无论如何也不会想到,有一天他们竟然会以“南张北董”的称誉齐肩留名于艺术史。不过,客观地说,从影响力来看,董其昌显然大于张瑞图,如果从独创性的角度,张瑞图却高于董其昌。如何看待他们各自的贡献,历史或将给出更公正、客观的答案。

注释:

①康耀仁《马远〈齐己传经图〉的早期特征和师承迹象》,载《洗尘》,文物出版社,2019年11月,第245页。

②刘恒《中国书法全集55·张瑞图》,荣宝斋出版社,1992年10月。

③《明实录附录》六之《崇祯长编》卷三至卷七。

④刘恒《张瑞图其人其书》,载《中国书法全集55·张瑞图》,荣宝斋出版社,1992年10月。

⑤康耀仁《从张瑞图的签名特征判断其作品归年》,载《中国书画》2021年第12期。

[明]张瑞图 陶潜《归去来辞》 绢本 1626年 广东省博物馆藏款识:天启丙寅,北上书于芋源舟中。果亭山人瑞图。钤印:清真堂(朱)

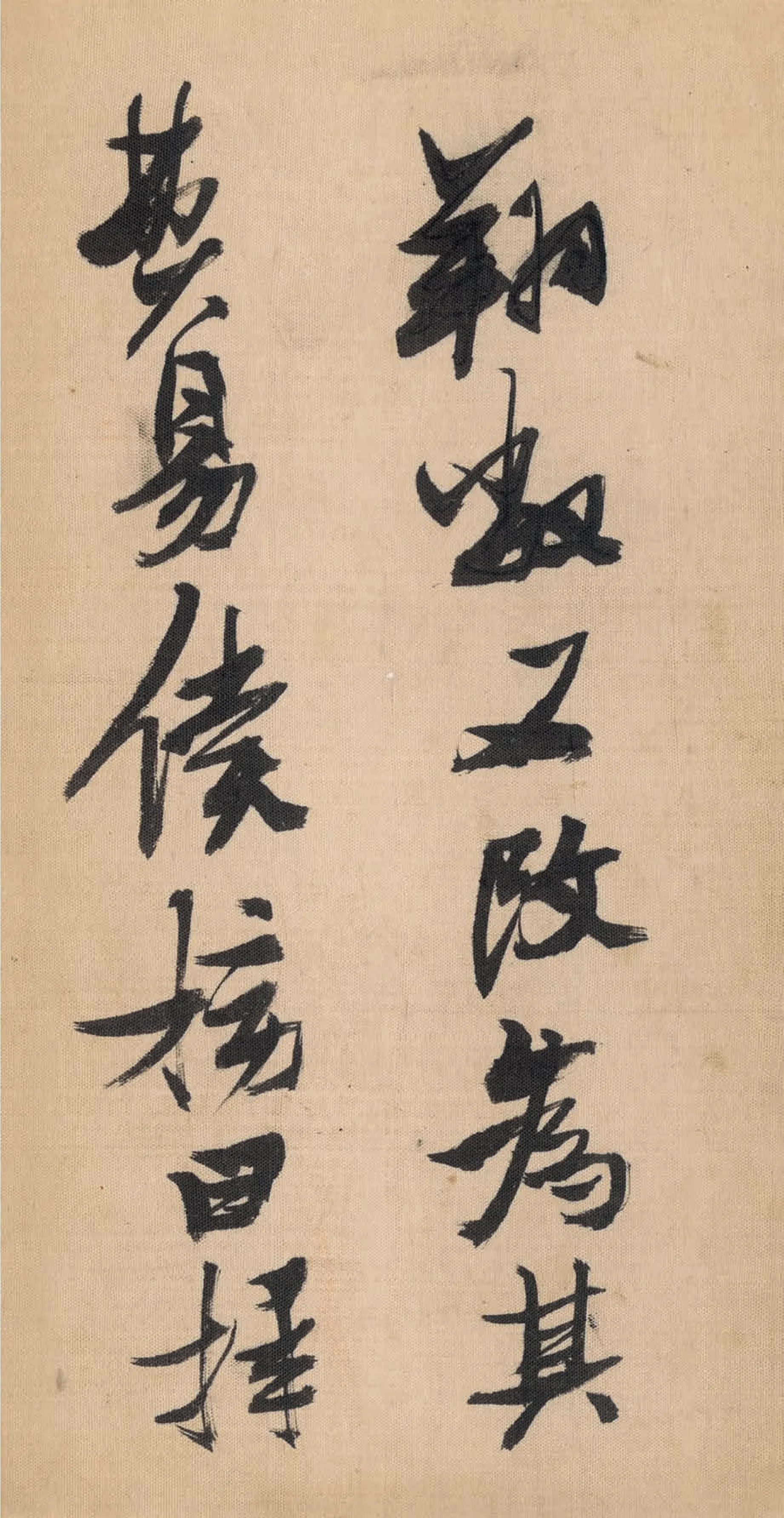

[明]张瑞图 苏轼《择胜亭铭》 绢本 1626年释文:择胜亭铭。维古颖(颍)城,因颖为隍。倚舟于门,美哉洋洋。如淮之甘,如汉之苍。如洛之温,如浚之凉。可侑我客,可流我觞。我欲即之,为馆为堂。近水而构,夏潦所襄。远水而筑,邈焉相望。乃作斯亭,菡楹栾梁。凿枘交设,合散靡常。赤油仰承,青幄四张。我所欲往,一夫可将。与水升降,除地布床。可使杜康(蒉),洗觯而扬。可使庄周,观鱼而忘。可使逸少,祓禊而祥。可使太白,泳月而狂。既荠我荼,亦醪我浆。既濯我缨,亦浣我裳。岂独临水?无适不臧。春朝花郊,秋夕月场。无胫而趋,无翼而翔。敝又改为,其费易偿。榜曰择胜,名实允当。维古至人,不留一方。虚白为室,无何为乡。神马凥舆,孰为轮箱。流行坎止,虽触不伤。居之无盗,中靡所藏。去之无恋,如所宿桑。岂如世人,生短虑长。尺宅不治,寸田是荒。锡瓦铜雀,石门阿房。俯仰变灭,与生俱亡。我铭斯亭,以砭世肓(盲)。天启丙寅,书于东湖之审易轩。瑞图。钤印:二水(白) 张长公(朱) 张瑞图印(朱) 笔砚精良人生一乐(朱)

[明]张瑞图 苏轼《择胜亭铭》(局部)