眼俗何人能辨璧——兼论张瑞图书法艺术张力

2022-07-20洪安和

□ 洪安和

张瑞图以文弱之躯,书写跌宕奇崛之线条,似乎是外形与内心的极大反差。本文试图寻着张氏精神之光,洞察其内心之幽微世界。

晚明的“南张北董”在书法界耳熟能详,以故有张瑞图原本名气不在董其昌之下之说。为何后世传播董其昌书法作品广泛,且名声一直在张瑞图之上?笔者以为,这与二人经历、境遇与性格有很大关系。董氏生于江南富庶之地,后居京城二十多年,创作、鉴藏多管齐下,且交际日广,长袖善舞,于官商两界如鱼得水,是典型的文人官僚。而张氏生于闽南一隅,虽初有功名之心,名列一甲前三,仕途风光,然性格懦弱,明哲保身,一遇不测即归隐故园。加之史上皆知的所谓污点,名声及作品流传自然不如董氏。然而,大浪淘沙,张瑞图书法艺术至今奕奕生辉,数百年依然散发出迷人的魅力,必定有令人折服的理由。

如一个人的魅力由内而外,张瑞图的书法艺术魅力也是由内在气质决定的。这种气质的独特性,是“腹有诗书气自华”的自然流露,是清刚倔强内心的成功突围,是矛盾统一体的美学特质形成的。笔者将从以下四个方面浅议张瑞图为人为书的矛盾统一,以及由此所散发出的艺术“张力”。

一、诗文与书法

张瑞图可谓饱读诗书,不仅科举考试金榜题名,而且在他的诗文里,常常引经据典,显示其学富五车的知识储备。与封建朝代的其他传统文人一样,满腹经纶的张瑞图一心只读圣贤书,以求报效国家,并没有改变文风另辟蹊径,没有在诗文里有大的建树,也没有在生平里找到其诗文的艺术主张。在《白毫庵集》中,无论是内篇、外篇、杂篇,都看不出独特的诗风文风。而且,他的诗文大多是在晚年归隐故里,甚至是病榻上所写。此时的张瑞图已不能“封妻荫子”,只求粗茶淡饭讨生活,内心情绪低落,哪怕要借酒消愁,也会遭家人责备。《醉为家人所詈》:“春来常中酒,每为家人嗤。”百无一用是书生,这种生活的弱者,社会的弱势,必定在其诗文中折射出灰暗的一面,苦闷的一面,进而逃禅的一面。晚年无权无钱的张瑞图,竟然是“论世钦高蹈,逢人怯少年。蹉跎浮海意,羞涩买山钱”(《庵居杂咏》)。囊中羞涩,自然在家中不够硬气。所以,即使想借酒消愁,也会“为家人所詈”。只能独自感叹文弱书生之无用。

相反的,在书法的表达上,张瑞图却像换了个人,极有艺术主张。用笔大胆奇特,线条强劲峭拔,字势戛戛独造,章法疏密有致,气势力拔高山,意韵律动铿锵。凡此,皆为个性化艺术主张的充分体现。可以说,张瑞图诗文与书法的艺术面貌与气息判若两人。这或许是诗文表达有所顾虑,而书法线条抽象,表情达意更为含蓄,更能折射其内心的波澜,使得张氏更能放开手脚,收放自如,浑然天成。从现代性格组合论而言,在张瑞图身上,其实藏着两个性格差异很大的人。一个是懦弱迂腐、明哲保身的文人官员,一个是毅力强韧、性灵奔放的艺术家。当前者让位于后者时,奔放的情绪便随着强悍的线条腾挪起伏,书法大师的灵魂牢牢掌控着身心,挥写出风云激荡、超拔雄强的线条,挥写出郁结于心、寻求突围的伏枥千里马的形象。在一首写饮酒的篇章里,诗意蕴藉,耐人寻味:“君兴尚未阑,吾觞尚未干。再往孤岛外,天水尚当宽。”(《与林养巽泛湖口占》)这首五言古风,就读诗本身,未能引起读者多大波澜,但观其书法,则能激起千重浪,且意犹未尽。

按理说,诗歌最能抒发浪漫豪放的激情,如李白、苏轼的诗词即是例证。为何张瑞图的诗不敢抒写浪漫的情怀呢?笔者以为,此与其性格和晚明的政治生态有着很大的关系。张瑞图在官场上总是不敢出头,也不敢拒绝,凡事小心谨慎,担心惹麻烦。而这种隐忍的性格与委曲求全的处世之法,最终反而惹来大麻烦,这是张瑞图始料未及的。曾有人将张瑞图与黄道周作比较,同为晚明书法家,同为闽南男人,在豪气这点上,张瑞图就不如黄道周。黄氏选择大丈夫快意恩仇、马革裹尸,方显血性男儿本色,在史上留下英名。张氏则选择退却。笔者在此不多做比较。

而恰恰是这种双重性格,造就了张瑞图书法艺术的张力。看似矛盾的两面,统一到张瑞图身上,以诗文描写村居野趣,向往归隐之志,乃至参禅悟道之心;以书法表现跌宕起伏的情绪,张扬艺术主张的个性,弹奏与命运抗争的交响乐章,重构了焕然一新的艺术殿堂。

张瑞图出身贫寒,却又是青灯下苦读经典而最终跳龙门的励志典范,这或许造就了其自卑又自傲的矛盾性格。平时内敛而谨言慎行,一旦进入书法创作状态,则又天马行空,无所羁绊。他与杜甫多少有点同病相怜,每每抄写杜甫的诗作聊以自慰。杜甫“艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯”,这是杜氏悲叹。张瑞图则“不有杯中物,百感与谁言”(《白毫庵内篇·和止酒》)。张氏心中的苦与忧,只能借酒浇开,这都是落魄文人的相似境遇,也是一介文弱书生的无奈。

二、政治态度与“形、势”

从《白毫庵集》诗文中得窥,张瑞图乃封建时代文人,虽没有“为往圣继绝学,为万世开太平”的光辉成就,却亦无结党营私、贪脏枉法之勾当。只是张氏不懂政治,不懂权术,加上内敛懦弱,一有风吹草动,不会见风使舵,而是选择逃避归隐、明哲保身。即使后来位极内阁次辅,成为相国,也是同乡同僚极力推动的结果。然而,这种软弱的政治态度,却不影响其强悍的书法线条。文弱与强悍,是天生的矛盾。政治上文弱的朝廷命官,却是书坛上的强悍霸主。这是难以想象的组合,而这种性格组合,成就了张瑞图的书法魅力,也展示了张氏另一面精彩人生。用笔大胆,线条强悍,字势张扬,意态奔放,情绪饱满,气贯纵横,都是满满的强悍形象。

可以说,张瑞图书法无论“形”与“势”,都当仁不让称之为好“形、势”。先说“形”,尽管研究者对其师承风格有各种推测与不同认知,但是,张氏高扬个性旗帜,是不争的事实。特别是自成风格后,一改懦弱本性,一路高歌猛进。在线条的跃动间,张瑞图的艺术个性原“形”毕露,“形”神兼备,线形辨识度很高,如巨木秀于书林。再说“势”,更是一片叫好。无论是笔势、体势、字势,还是气势,都显示“势”如破竹的凌厉,奇“势”崛起的峭拔,气“势”磅礴的雄强。“能使昏迷之辈,渐觉称心;博识之流,显然开朗”(王羲之《论笔势》)。

张瑞图终其一生,前后在京为官二十几年,却屡屡告假返乡,在老家养病,地处偏僻,无势可蓄。仕途犹如逆水行舟,不进则退,张瑞图并非不懂这个道理,而是自甘恬淡,归隐田园,寄情山水,了禅悟道。他没有成为显赫的官员,却成为一代书法大师,为后世留下叹为观止的艺术作品,从另一条途径留名青史。

三、章法的矛盾与统一

古人说书法布局“密不透风,疏可走马”,这在张瑞图书法作品中表现得淋漓尽致。

讲究章法,是每个书法家必备的技巧。张瑞图在章法上讲求出奇制胜,这多半是对科举考场“馆阁体”之“算子”排列的生厌。凡事物极必反,张瑞图无论当考生还是当考官,整日看到的是整齐划一的“算子”字体,必然心生求新求变之念,即所谓另辟蹊径。当然,力矫积习,除旧布新,主要还是得力于张瑞图内在的艺术气质,清代梁巘评论道:“力矫积习,独标气骨,虽未入神,自是不朽”。深厚的文学底蕴,丰厚的艺术涵养,滋养着张瑞图丰盈的诗心艺心,萌发出鲜活的书法艺术奇葩。

张瑞图早期临草书《杜甫秋兴八首》,从字体上看,隐约有阁帖与祝枝山的痕迹,没有太多自己的面目。章法上更是亦步亦趋于前贤足迹,不敢独步天下的拘谨心理显露无遗。而所谓“奇逸”书风的变化,是天启之后。无论是临苏东坡《赤壁赋》还是孙过庭《书谱》,轻重错落,左低右高,大小穿插,映带左右,疾风劲草,一片生机,显示了其章法的高超布排。自作诗《感辽事作诗》之行草书,已初步有了自己的面目,其顺锋尖入、折笔大胆、纵笔跳跃的特点已露端倪。草书《千字文》虽然是临作,但已融入张氏笔法与字形,字形以方形结构为主,意态与字距也有了自己的理解,意态的狂放敛收,字距的长短疏密,朝着张氏书风的方向迈进。

字距紧密,行距疏朗,是张瑞图书法章法的最大特点。字与字稠密连绵,行与行疏朗空间,构图对比强烈,形成视觉反差。可谓大开大合,松紧有度。天启四年行书《论书》(安徽博物院藏),呈现出的这种特点,已相当明显。字距紧凑而节奏不乱,行距留白而疏朗大方。密与疏的矛盾统一,运用自如,恰似沙场点兵,以纵队排列,向纵深推进,士气高昂,排山倒海。而从气韵上来说,整体布局连贯,一气呵成,用笔抑扬顿挫,快慢得当,高低合韵,富有节奏感。

虚实结合,转折多变,亦是张氏书法的妙处。或由实入虚,或由虚入实,用笔灵活,浓淡对比,实则虚之,虚则实之,建构波涛起伏的艺术张力。可以说,张瑞图书法线条,用笔的虚实变化,在一点一画之间,细品韵味无穷。“一画之内,变起伏于锋杪;一点之内,殊衄挫于毫芒”(孙过庭《书谱》)。张氏得孙氏书论之三昧,用于笔端,挥洒性情。

转折交替,纵横交错,点与面结合,通篇洋洋洒洒,细节静如处子,这也是张瑞图书法谋篇布局的主要特色。动如飞泉瀑布,静若安稳泰山。动与静形成的力感与节奏感,或使人血脉贲张,或使人佛意参禅。正所谓:“导之则泉注,顿之则山安;纤纤乎似初月之出天崖,落落乎犹众星之列河汉。”(孙过庭《书谱》)

由此看来,张瑞图于章法,构筑了疏与密、虚与实、动与静、纵与横诸多矛盾统一体,既有通盘布局,亦有细节讲究;既有杀伐气,亦有书卷气;浩浩乎如大兵压境,涓涓乎如心泉细流。

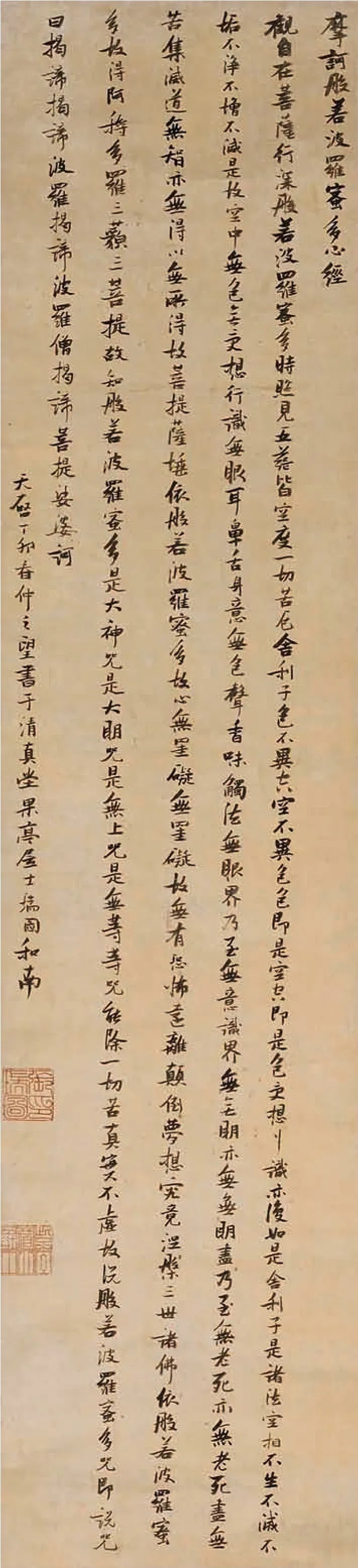

[明]张瑞图 心经 绢本 1627年 上海博物馆藏款识:天启丁卯春仲之望,书于清真堂。果亭居士瑞图和南。钤印:张瑞图印(朱) 此子宜置丘壑中(朱)

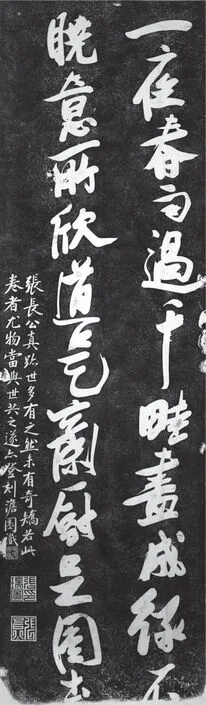

[明]张瑞图 一夜诗 拓本 潍坊市博物馆藏释文:一夜春雨过,千畦尽成绿。不晓意所欣,道是斋厨足。图书。钤印:张瑞图印(朱) 张长公(白)

四、参禅悟道与奇崛书道

张瑞图晚年,特别因“阉党逆案”,纳资赎罪为民后,更加看破红尘,每每与寺庙僧人参禅礼佛,探讨禅理佛道。《白毫庵集》诗文中,不乏禅诗偈句,道尽人生无常、活在当下、珍惜未来之心境。《庵居杂咏》100首及《庵居肤偈》163首,这数量可谓不少,然而翻来复去写的还是参禅悟道之心得。“古佛不立文字,其参不在诗书”(《庵居肤偈》)。禅宗六祖慧能不识字而能参禅,明心见性,修得正果,是张氏膜拜的圣灵之境。闲云野鹤的生活,不受战乱的侵扰,保持平和的心境,理应恬静自足。“脚下安稳即道,情生毫发皆差。莫把太平世界,弄成剑刃生涯。”(《庵居肤偈》)如此佛语偈句,充斥了张氏心间。

平日里,张瑞图常住白毫庵等寺庙,“昨宿白毫庵里,今宵金粟洞中。明日古玄静室,后夜更在何峰?”(《庵居肤偈》)且习惯与僧人为伴,“茶熟每同僧吃,花香时破佛颜”(《庵居肤偈》),过得是与世无争的归隐生活。张瑞图晚年曾自号“白毫庵居士”“白毫庵道者”,足见其礼佛之诚,信佛之迷。这种出世的心态,当然是逃避现实生活的好方法。却是亲人与朋友不欣赏的,对家庭不担当的作为。“谓我无用自好,谓我有用奈何。”(《庵居肤偈》)家人责备“无用”,又当如何。曾经贵为“相国”,却落得靠别人接济生活,确实是无用之人。

正是这个“无用”之人,在书道上却有一番惊天作为。张瑞图从年少时就表现出非凡的书法天赋,又勤学苦练,好抄写经典诗文。据乾隆版《泉州府志》记载:“幼负奇气,不为俗学所拘,五经子史皆手写熟读。”张瑞图受其师黄燫元影响甚大。据传黄燫元曾于泉州承天寺设教讲学,晚明有三位“相国”,张瑞图、蒋德璟、黄景昉皆出其名下。而黄氏擅长书法,真草并妙,对张瑞图启蒙书风显然有很大影响,正所谓名师出高徒。临写书法前贤之名帖,从帖学入手,兼学碑刻,终成大器之作。笔者曾经在一篇文章中写道:张瑞图习“二王”而解构“二王”,这种艺术上不懈追求的雄才胆略,或许正是张瑞图官场上懦弱迂腐的另一面人生。而这一面人生,为张瑞图留下了出彩的华章。

如果说“逃禅”是一种出世心态,那么“求艺”则是一种入世精神。张瑞图数次临摹《赤壁赋》,抄写《春江花月夜》,线条刚劲浑厚,墨韵欹正相生,字形激荡奔腾,气势横亘不绝,呈现的都是一种积极向上的入世精神。从董其昌撰文、张瑞图书丹的《王苍坪墓志》中看出,张氏不仅行楷精彩,少有的篆书题额,亦见其用笔遒劲、大气端庄。他学养极深,在病榻三个月,口授侍人录下《高士篇》等四百余首诗,追慕亘古以来历代高士隐者、诗文大家,以寄托心志,彰显了张瑞图无比深厚的学养。以深厚的学养作底,兼之天赋悟性极高,张瑞图穿过奇崛的山道,越过险峻的巅峰,进入一马平川的原野。

从传世作品来看,张瑞图的书法以草书为主,书写速度如迅雷,观者自然“如雷贯耳”,颇受震撼。即使晚年作品参入禅意,少了狂飙突进,但依旧留有奇逸书风。笔者尝试将张氏与弘一法师作比较。张氏毕竟没有遁入佛门,无法“息尘心”,割舍不断的红尘根在书法作品中终究留有痕迹;李叔同归佛后,学的是律宗,过的是苦行僧的生活,完全摆脱了现实纠缠,弘一法师的书法才能呈现心归佛禅、了悟空灵的面目。相由心生,这句话同样适合书法面貌。

张瑞图曾在诗中自谦:“眼俗何人能辨璧,情亲愧我止涂鸦。”这何尝不是对后世眼俗之人、心胸狭小之人的一句诘问呢?