广西平果沉积型铝土矿Ga的分布特征与沉积环境关联性探讨

2022-07-19密静强陈远荣于浩张宏凌尔仲王延俊杜佳云邓明华

密静强陈远荣于 浩张 宏凌尔仲王延俊杜佳云邓明华

桂林理工大学 地球科学学院,广西 桂林 541000

金属Ga目前是被应用于工业领域和医学领域最为广泛的稀散元素之一(陈瑞强等,2020;刘麦等,2020;Krawczyk et al., 2021)。已有研究表明,Ga通常分散于闪锌矿和铝土矿之中,而目前国内所应用的Ga接近九成都来源于铝土矿(朱茂兰等,2018;Pan et al., 2019;叶彤等,2021)。

桂西地区是中国重要的铝土矿资源基地,平果铝土矿是桂西地区铝土矿成矿带的重要组成部分,其矿石的品位较高且矿田规模较大(项广鑫,2013;Liu et al., 2017),那豆矿床是平果铝土矿中最典型且勘探程度较高的矿床之一。以那豆矿床的沉积型铝土矿矿石为研究对象,试图通过对该矿床中不同类型矿石样品的地球化学数据分析(全岩主微量、稀土元素),并同时借助SPSS进行相关性分析,总结那豆矿床中Ga与该区沉积型铝土矿中其他主量成分和微量元素的共生、伴生关系,同时探讨其沉积环境,以期为有益伴生元素Ga的综合回收利用提供一定的科学支撑。

1 地质概况

1.1 区域地质概况

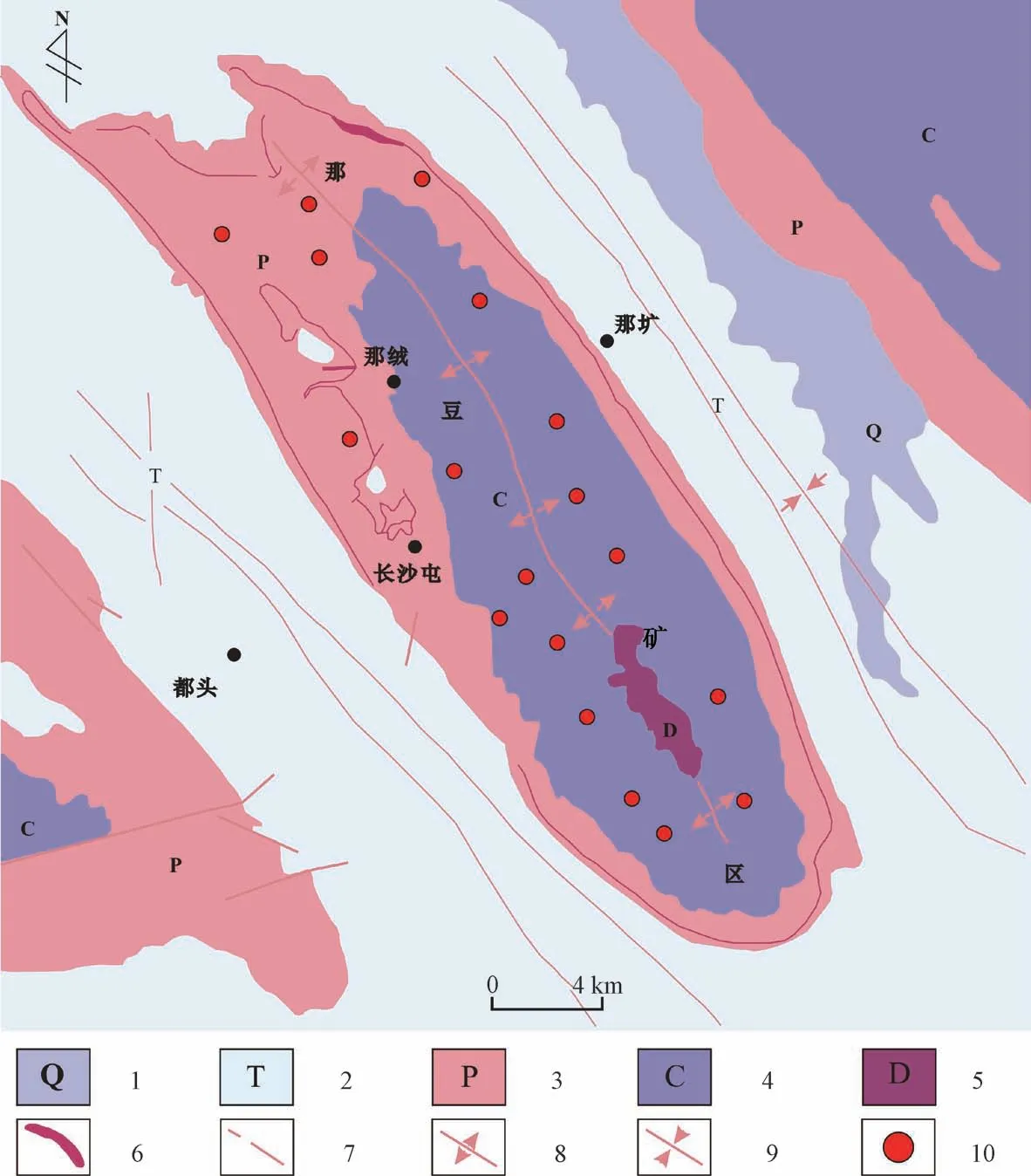

平果铝土矿位于桂西铝土矿成矿带的东段,在大地构造位置上位于百色盆地中部,与丹池盆地相邻,其南东为云开古陆、南西为哀牢山-越北隆起、北西为康滇古陆、北东为江南古陆(图1)。中二叠世末期,受东吴运动影响,其周围古陆相继隆升,形成以百色盆地为中心的沉积相带,造就了有利的成矿古地理格局,成矿后印支运动、燕山运动等构造运动改变了该区的构造格局,奠定了如今平果沉积型铝土矿的分布格局的基础(张起钻,2011;王庆飞等,2012;祝瑞勤,2012)。区内地层发育相对较为完整,出露地层以二叠系分布最为广泛且发育完整,分布于背斜翼部,属于含矿层。合山组(P3h)岩性较为复杂,主要由灰岩、白云岩、燧石结核、炭质页岩、煤层以及厚度较大的铝土矿层所组成 (Ling et al.,2021);其次为三叠系和石炭系在区内出露较为普遍,其中三叠系与新生代地层呈不整合接触(张起钻,1999;Cao et al., 2017)。除以上分布较广的地层外,还有泥盆系、第四系、古近系也在区内部分出露。

图1 桂西大地构造位置示意图(据张起钻,2011 修改)Fig.1 Tectonic map of western Guangxi (modified from Zhang, 2011)

区内成矿后遭受了多次不同的构造运动,致使矿田内铝土矿分布格局改变,构造较复杂(刘容秀,2011;祝瑞勤,2012)。区内主要褶皱为轴向北西—南东的对称褶皱,构造类型呈现较完整,包括那豆背斜、太平-教美背斜、太平向斜、果化复式向斜等。大部分地区褶皱发育均相对较平缓,通常地层的倾角变化于15°~45°,但在太平向斜和果化复式向斜的次级褶皱局部出现陡倾角,达到75°~80°,区内岩浆岩发育微弱,出露较少(张起钻,2011)。

区内断裂以平行褶皱轴向的纵向逆断层为主(如右江大断裂),表现为北西向的断裂带(廖思福,2000;杜远生等,2009;余文超,2017)。北西向断裂基本平行于褶皱的轴向,规模最大,连续性好,断距通常在10~100 m不等。而北东向的断裂主要以正断层为主,规模不大,区内分布不连续,切断了北西向断裂。断裂对原生矿床的空间分布影响较大且破坏了原生矿层的完整性(罗强,1989)。

1.2 那豆矿床地质特征

那豆矿床位于广西平果市的北西方向,区内地层出露相对较为完整,主要包括第四系、三叠系、二叠系、石炭系、泥盆系(图2)。区内二叠系、石炭系出露较多,发育较好,其中二叠系茅口组灰岩和合山组灰岩为该区的含矿层。那豆矿床褶皱主要发育以北西—南东向的那豆短轴背斜、兴宁复式背斜以及果化复式向斜等为主(龚玉爽和艾国梁,2017);而右江深大断裂带则贯穿于整个那豆矿床,断裂构造则以北西向平行于褶皱轴向的扭性断裂为主。区内未见岩浆岩出露。矿体在平面上主要呈条带状、长条状,空间上呈层状产出,倾角多在85°左右,矿体薄厚不均,整体变化趋势从北西—南东向逐渐变薄(朱博,2012)。区内原生矿石多为紫红色致密块状矿石和青灰色、灰黑色豆鲕粒状矿石,其中致密块状矿石,多为隐晶质结构、块状构造,硅质胶结,孔隙较小;豆鲕粒状矿石,具有鲕粒结构,鲕粒相对较大,多集中在3 mm左右,鲕粒含量约占35%。主要矿物成分:硬水铝石、黏土矿物、石英方解石等。

2 样品的采集与测试

此次研究在对平果那豆矿床进行野外实地踏勘的基础上,分别对致密块状矿石、豆鲕粒状矿石和铝土岩进行采样(图2),共采集样品18件,其中致密块状样品8件、豆鲕粒状样品8件、铝土岩2件(图3)。

图2 那豆矿床地质简图及采样位置示意图(据龚玉爽和艾国梁,2017修改)Fig.2 Geological sketch and sampling position diagram of the Nadou deposit (modified from Gong and Ai, 2017)

图3 那豆矿床典型矿石照片Fig.3 Pictures of typical ores from the Nadou deposit

全岩主量成分分析和全岩微量元素分析均在广西隐伏金属矿床勘查重点实验室完成。全岩主量成分分析的步骤为:先将新鲜样品机械破碎至可研磨的块度大小,蒸馏水反复冲洗蒸干后,放入球磨机内将样品研磨至200目(0.0750 mm),接着使用XS204电子天平称取样品后在温度为1000℃、时间设定为1小时条件下的马弗炉(CQC10)内烘干,随后二次称取样品与四硼酸锂一起倒入铂金坩埚内,加入脱模剂(溴化铵),再送至高频熔样机(Analymate-V4D)内制成质地均匀的玻璃片,然后使用X射线荧光光谱仪(ZSX PrimusⅡ)进行主量成分测定。全岩微量元素分析所使用的仪器为电感耦合等离子体质谱仪 (Agilent 7500cx),在实验室内严格按照相关规范要求进行,主要流程包括清洗容器、强酸浸泡、本底抽查、称取样品、溶解样品、稀释定容等。在完成以上步骤后将所得到的样品上清液送至ICP-MS实验室进行测试分析。在样品测试的准确度上,标样测定值与认定值的相对误差,主量成分<0.5%,微量元素<10%;在精密度上,对于同一样品4次平行测量的相对标准偏差,主量成分优于0.3%,微量元素优于1%。

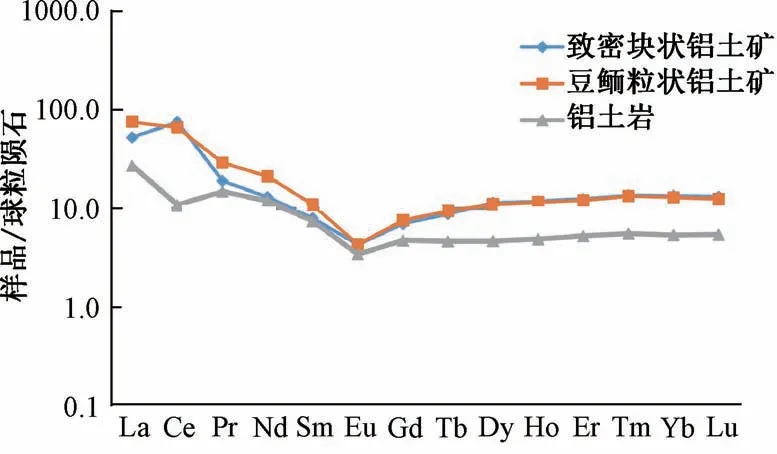

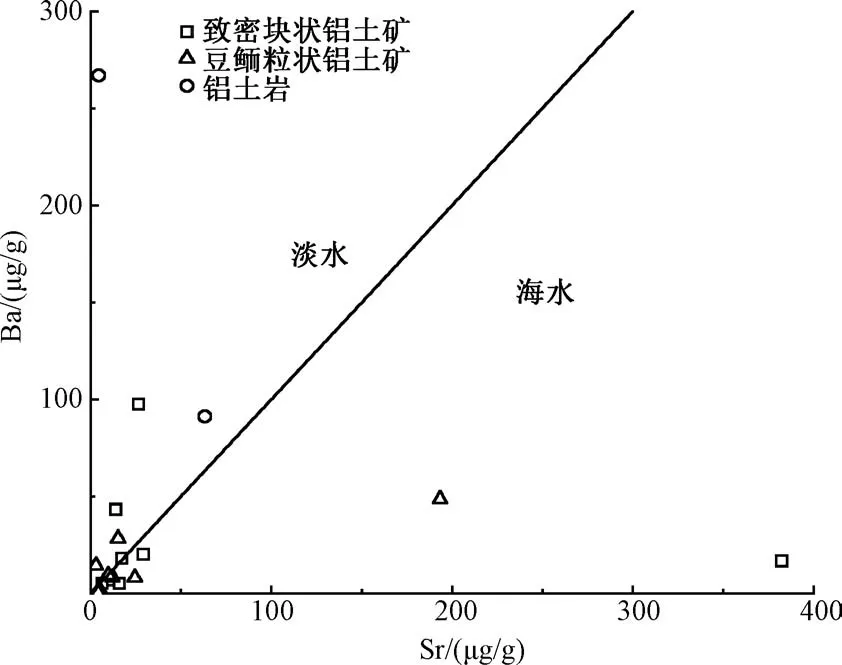

3 样品测试结果与讨论

3.1 样品可靠性分析

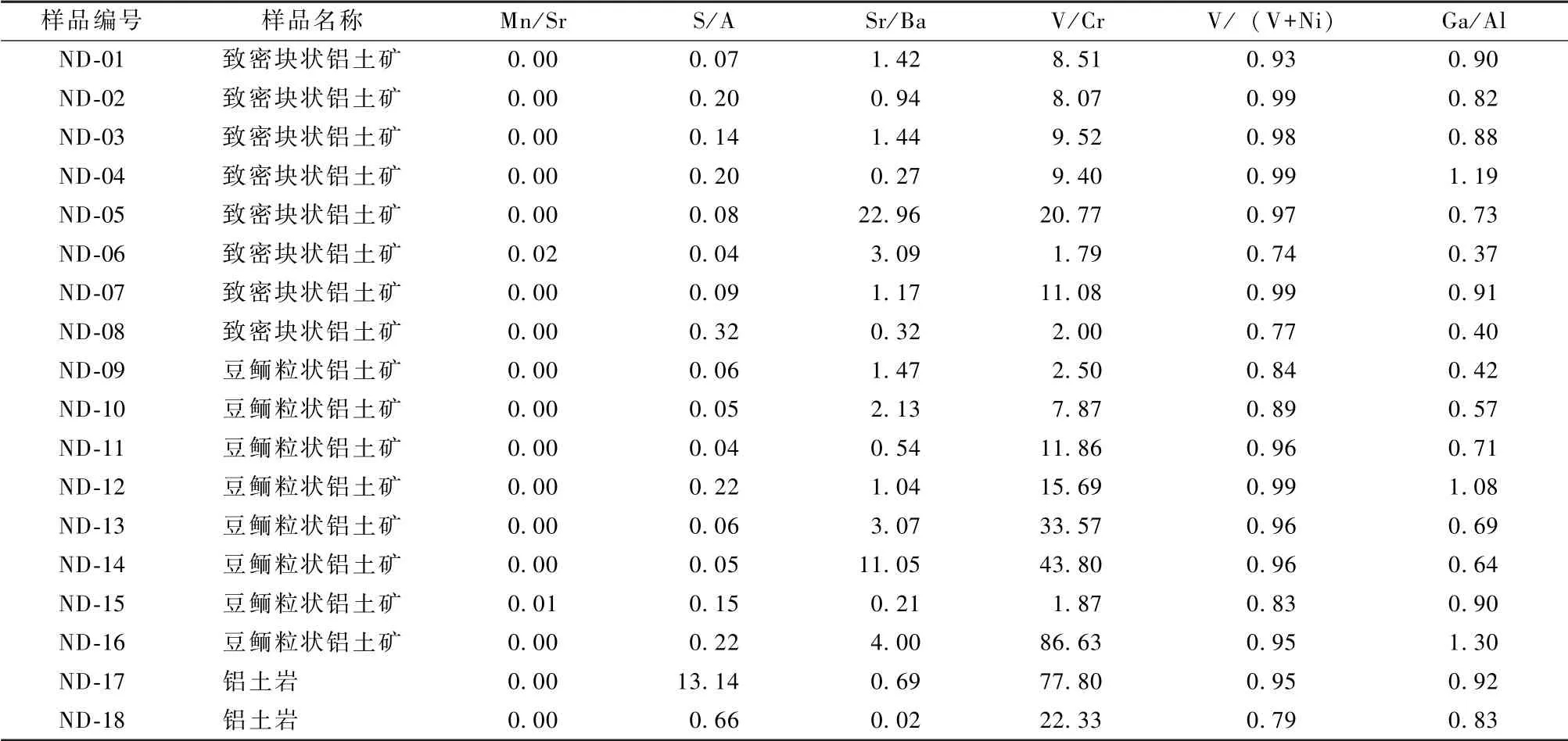

沉积岩形成过程较为复杂,在其成岩后期易受到其他地质作用影响(高万里等,2018),导致样品测试分析结果不准确,其中一些指示性元素出现异常表现,从而无法准确地指示沉积环境。相关研究表明当Mn/Sr<2时,为具有代表性的理想化样品;当2 从实验数据可以看出(表1),以《铝土矿石品级标准GB 3497-83》中对铝土矿矿石品级划分为标准,测试样品除2件铝土岩样品外,其余16件样品均已达到了可开采利用的品级标准。依照《矿产资源利用手册》中对Ga工业品位界定在20×10-6(赵晓东等,2013),此次实验数据中Ga含量的变化范围在6.15×10-6~62.10×10-6,平均值为44.78×10-6;致密块状矿石Ga含量变化范围在18.39×10-6~61.32×10-6, 平均值为45.36×10-6;豆鲕粒状矿石Ga含量变化范围在30.07×10-6~62.10×10-6,平均值为49.54×10-6;铝土岩Ga含量变化范围在6.15×10-6~40.67×10-6,平均值为23.41×10-6。18件样品中不符合Ga的工业品位要求的共有2件样品,其中包括有致密块状矿石1件、铝土岩1件。综上所述,Ga在研究区矿石中含量较高,大部分矿石已达到国内对Ga的工业品位要求,且Ga的含量具有铝土岩<致密块状矿石<豆鲕粒状矿石的特点。已有研究表明Ga随着铝土矿经历的一系列成矿作用而逐渐富集(刘平,2007),而那豆矿床中Ga在不同类型矿石中的富集格局,或许正反映出该区成矿过程中,经历的不同阶段对矿石品位的控制。 表1 那豆矿床主量和微量元素测试结果(主量元素/%、微量元素/×10-6)Table 1 Test results of major and trace elements in the Nadou deposit (major elements/%, trace elements/×10-6) 通过统计学方法运用SPSS软件,计算Ga含量与部分主量成分含量的相关系数和显著性,相关性系数r的取值范围在-1和+1之间,当|r|=1时,变量之间为完全相关关系;当|r|=0时,变量之间为不相关关系;|r|<0.3时,变量之间为微弱相关关系;0.3<|r|<0.5时,变量之间为低相关关系;0.5<|r|<0.8时,变量之间为显著相关关系;0.8<|r|<1时,变量之间为高度相关关系(赵晓东等,2013)。当显著性小于0.05时为显著相关;显著性小于0.001为极显著相关;显著性大于0.05时为不相关或相关性微弱。 由于Ga与铝、铁和锌具有相似的离子半径和地球化学参数,所以Ga与铝、铁、锌在自然界中极易形成类质同象(赵晓东等,2013;鲍淼等,2020;朱建刚等,2020)。根据样品测试结果和SPSS相关性及显著性计算结果分析发现(表2),Ga含量与Al2O3含量呈显著低正相关性;与A/S呈微弱正相关性;与Fe2O3含量呈正低相关性;与SiO2含量呈显著负相关关系;与TiO2含量呈正低相关关系。综合以上数据结合Ga含量与以上主量成分或元素含量的相关性图解分析(图4),Ga含量与Al2O3、SiO2含量及A/S的相关性关系表明:Ga的富集程度受到铝的一定程度上的制约,可能以类质同象置换的形式,或者可能以吸附的形式附着于铝的化合物中。而Ga含量与Fe2O3和TiO2含量的低正相关关系则表明在该区的铝土矿中Ga同样可能与Fe3+形成类质同象或其他的形式赋存于Fe2O3中,但是Ga是否会追随于TiO2还需要后续进一步研究。整体来看,Ga含量与主量成分含量的相关关系:Ga-Al2O3>Ga-TiO2>Ga-Fe2O3>Ga-A/S>Ga-SiO2,结合Ga与Al、Fe的地球化学特征参数相似这一性质,可以说明在该区中Ga可能以类质同象或其他形式追随于Al2O3、Fe2O3,但Ga含量与Al2O3含量相关性要大于与Fe2O3含量相关性,且Ga含量与SiO2含量呈显著负相关关系可进一步说明在该区内Ga主要受Al2O3的制约。 图4 那豆矿床Ga含量与主量成分含量相关性图解Fig.4 Diagrams showing the correlation between Ga content and major element content in the Nadou deposit 表2 那豆矿床Ga含量与主量成分含量的相关性及显著性Table 2 Correlation and significance between Ga and major elements in the Nadou deposit 值得注意的是,当将V/Cr>4.25的14件样品挑选出来后对比发现,这些样品中Ga的含量要远远大于其余4件V/Cr<4.25的样品,且Ga与Al2O3相关性系数为0.663,双尾显著性为0.01,二者属于显著正相关性;Ga与SiO2相关性系数为-0.878,双尾显著性为0.00,二者属于极显著负高度相关关系。对于还原环境是否有利于Ga与铝形成类质同象或附着于铝的化合物中,从而在铝土矿中富集,还需要进一步深入研究。 分析Ga含量与微量元素含量的相关性数据(表3)和相关性图解(图5),发现Ga含量与V含量呈显著正低相关性关系,与Zr含量呈正低相关关系;与Sr含量呈正微弱相关关系;与Cr、Ni、Co、Rb、Ba等微量元素含量呈不同程度的负相关关系,但双尾显著性不明显。以上说明Ga可能赋存在铝土矿中含V、Zr、Sr等微量元素的矿物中,已有对黔北务正道地区铝土矿研究发现Ga可能赋存于金红石和锆石等矿物中(李聪聪等,2018;鲍淼等,2020),而此区赋存的具体矿物仍需深入研究。 图5 那豆矿床 Ga含量与微量元素含量相关性图解Fig.5 Diagrams showing the correlation between Ga content and trace element content in the Nadou deposit 表3 那豆矿床Ga含量与微量元素含量相关性及显著性Table 3 Correlation and significance between Ga and trace elements in Nadou deposit 运用SPSS计算Ga含量与LREE、HREE和ΣREE含量的皮尔森相关性系数得出,Ga含量与LREE、HREE和ΣREE含量的相关性系数分别为0.307、0.151、0.306,双尾显著性均不明显。根据计算结果可知,Ga含量与稀土总量、轻稀土含量呈正低相关关系;与重稀土含量和LREE/HREE呈微弱正相关关系。整体上Ga含量与各类稀土含量的相关性较弱且无明显的规律性。研究认为造成这一现象的原因与Ga和稀土元素的自身性质有关,通常在表生条件下稀土元素较为稳定,具有着较好的继承性,通常与物源有关;而Ga的来源通常具有多源性(陈衍景等,1996),并受表生环境的影响较大,所以二者无明显的相关关系。 右江断裂带和下雷-灵马断裂带是在桂西平果地区发育较好的两条深大断裂带,其中右江断裂发育最好,规模最大(聂冠军等,2020),下雷-灵马断裂南起于下雷往北东方向呈波状展布,经东平、平果等地后终于灵马,全长约为210 km,下雷-灵马断裂活动始于华力西早、中期,而在中生代和新生代已无明显活动。由于在桂西地区二叠纪发生西南方向至北东方向的海进作用,而这一海进作用侵入方向恰好与下雷-灵马断裂带的延伸方向和其自身的“台沟”地势相辅相成,即下雷-灵马断裂带为海水的运移提供了天然的通道,在地势上桂西地区整体上西南方向较高,而平果地区较低,综上受平果地区基底构造格架(图6)的影响推测沉积区应为海相的沉积环境,但是在成矿早期由于水浅,大体上可能处于氧化环境下,所以会形成含铁高的紫红色矿石,但成矿后期,随着海进作用加剧,区内水体加深致使沉积区转变为还原环境,鲕粒状矿石形成,分布于矿体上部,随后,由于伴随着大量的微生物的死亡,导致低洼地区有机物大量富集,形成炭质煤层(图7)。 图6 平果地区基底构造格架示意图Fig.6 Tectonic frame of the Pingguo area 图7 平果沉积型铝土矿含矿层位野外剖面图Fig.7 Field profile of the ore-bearing horizon of the Pingguo sedimentary bauxite deposit 3.6.1 微量元素对沉积环境指示意义 沉积型矿床中利用主量成分和微量元素对沉积环境进行限定,是目前国内外普遍认为的灵敏度和准确性均较高的方法之一 (Bennett and Canfield, 2020;林旭等2021a)。已有研究表明,由于Sr和Ba的容积度大小的差异性,二者的比值是目前判别古盐度灵敏度和可信度较高的数值,当Sr/Ba>1时指示其沉积环境为海相,Sr/Ba<1时,指示沉积环境为陆相(彭治超等,2018)。而V、Cr、Ni等元素在用于沉积环境的判别时同样被普遍认为可靠性较高(Algeo and Liu,2020),在还原环境下,含氧量小于0.2 mL/L时,以上各元素比值为V/Cr>4.25,V/(V+Ni)>0.84;在过渡环境下,含氧量为0.2~2.0 mL/L时,2 根据此次实验数据计算得知(表4)本次样品Sr/Ba比值大于1的样品共有ND-01等11件,而其余的7件样品Sr/Ba比值均小于1,以上数据说明,那豆矿床沉积环境应以海相沉积为主,值得注意的是在落入陆相环境中的7件样品有3件为致密块状铝土矿、2件是豆鲕粒状矿石、2件为铝土岩,致密块状矿石的形成通常早于豆鲕粒状矿石(刘长龄和覃志安,1990),而那豆矿床地处南宁台地,从晚古生代开始其地势一直相对低洼,其中致密块状矿石形成于二叠纪合山组早期,豆鲕粒状矿石形成于二叠纪合山组晚期且在二叠纪发生了海进加强现象,由于水体变深,致使矿床可能处于还原环境,形成以早期铝土矿碎块或其它风化剥蚀产物为鲕核,被溶解于水中的铝离子为鲕体的暗灰色矿石。所以结合数据分析可发现那豆矿床致密块状矿石形成初期可能为滨海或海陆交互的沉积环境,由于受到氧化环境的影响,早期矿石以Fe3+为主,表现出呈紫红色的致密块状矿石,后期受到海进作用加强,即转化为浅海相。而结合豆鲕粒状矿石的Sr/Ba比值说明该期那豆矿床应处于海相沉积环境,而对于2件指示陆相的样品可能是受到成矿早期,即海进早期该区同时接受陆相物源的影响而出现异常。对于样品中2件铝土岩样品Sr/Ba比值指示陆相环境,说明铝土岩在形成时的水体比致密块状矿石形成区域的水体更浅,并有较多的陆源物质加入。通过V/Cr计算结果(表4)可知:除3件样品落入氧化环境中和1件样品落入过渡环境外,其余14件样品均表现出还原环境特征;而在V/(V+Ni)的计算结果中共有14件样品落入还原环境中,4件样品落入过渡环境中。上述特征元素比值变化的总体特征均表明,该区沉积环境应以还原环境为主,而对于少部分元素比值指示为氧化环境可能是由于当时的沉积区局部地区存在相对隆起或凸起,进而表现为氧化环境。 表4 那豆矿床不同类型铝土矿和铝土岩中指示性元素比值计算结果Table 4 Calculation results of the ratio of indicative elements in different types of bauxite and aluminous rocks in the Nadou deposit 3.6.2 稀土元素对沉积环境的指示意义 目前研究普遍认为稀土元素对追溯沉积环境具有较强的指示性(牛亚斐等,2018;綦琳等,2021),轻稀土富集程度在大陆沉积物中要高于海洋沉积物,海洋沉积物中LREE/HREE<10,黄土和陆相沉积物中10 ? 另一方面,从稀土元素配分模式图(图8)可看出,该曲线无明显的倾向,且LREE/HREE比值除ND-09以外其余16件样品比值均大于2,说明该区稀土元素具有明显的贫重稀土,富轻稀土的特征。对于稀土元素配分模式图中表现出的致密块状铝土矿样品Ce的正异常和豆鲕粒状铝土矿样品表现出的Ce的微弱正异常,是由于Ce3+被氧化转变为Ce4+,而Ce4+在海水中极易被溶解导致Ce的含量较低;在滨海相、陆相等环境中,这一现象通常会被纠正,基本反映出Ce的较高正异常(车青松等,2021),这一现象说明致密块状铝土矿可能形成于滨海相或海陆交互相环境中,而豆鲕粒状铝土矿形成于海相环境。从Sr-Ba图解(图9)可以看出致密块状铝土矿4件样品落入海水相中,4件样品落入淡水相;豆鲕粒状矿石样品有6件落入海水相中,2件落入淡水相中,而两件铝土岩则完全落入淡水相中。从图中可看出大部分样品无论是落入淡水相还是海水相大多集中在二者的过渡带附近,这说明在沉积过程中海水较浅且矿床的周围可能有淡水的加入导致这一异常现象。综上所述,从稀土元素角度看,那豆矿床早期的沉积环境应以弱酸性的滨海相和海陆交互相氧化环境为主,那豆矿床中晚期的沉积环境则是以浅海相还原环境为主。局部地区由于沉积区基底不平表现出氧化环境特点,随着成矿期递进,海进作用加剧,水体变深,大部分样品表现为还原环境特点。 图8 那豆矿床稀土元素球粒陨石标准化配分模式图Fig.8 Chondrite-normalized REE distribution of the Nadou deposit 图9 那豆矿床Sr-Ba判别图解Fig.9 Sr-Ba discrimination diagram of the Nadou deposit 沉积型铝土矿受不同的沉积环境的影响会表现出差异性的特征,因此不同的氧化还原环境、气候条件等因素可能制约着Ga的分布,通过对比不同类型矿石中Ga的含量,发现形成于浅海相还原环境中的豆鲕粒状矿石中Ga的含量明显高于形成于滨海氧化环境的致密块状矿石和铝土岩中Ga的含量。从二叠纪合山组早期形成的致密块状矿石和铝土岩,到二叠纪合山组后期形成的豆鲕粒状矿石,期间沉积环境从滨海氧化环境向浅海相还原环境过渡,伴随着大量海水涌入,水体变深,水介质盐度增加,而在沉积时期研究区长期处于炎热湿润的气候环境中,植被生长茂盛。已有研究表明根据Ga和Al二者的分离程度可以判断沉积过程中介质的酸碱度的变化程度(赵晓东和李军敏,2014),Ga/Al比值变化范围在0.37~1.30之间,平均值为0.79,整体属于相对稳定变化,说明那豆矿床沉积过程中介质pH变化幅度较小,而Ce4+通常在酸性环境下更易于保留(赵晓东和李军敏,2014;Xiao et al.,2018),从稀土元素配分模式图中可以看出大部分样品均表现出不同程度的弱正异常,说明沉积区很有可能处于相对稳定的弱酸性环境;硅铝比值(表4)除ND-17这1件铝土岩样品外,其余17件样品比值均小于4,说明研究区应该长期处于潮湿的气候环境中。综上,水介质的盐度、酸碱度、还原环境及炎热潮湿的气候环境很有可能是沉积环境中影响Ga迁移和富集的主要因素。而这与已有研究发现Ga可能易于富集在潮湿的酸性介质环境中这一结果类似(赵晓东等,2013;Floback and Moffett,2021)。 (1)Ga含量与Al2O3、Fe2O3含量以及铝硅比的相关性较为密切,Ga含量与SiO2含量呈显著负相关关系,与V、Sr含量分别呈显著正低相关关系或微弱正相关关系,而Ga与Cr、Ni、Ba等微量元素含量呈不同程度的负相关关系。 (2)Sr/Ba比值、Ga的富集以及LREE/HREE比值显示,那豆沉积型铝土矿的沉积环境应以海相为主,但沉积早期该区可能为滨海氧化环境。 (3)V/Cr比值、V/(V+Ni)比值、Ga/Al比值、δCe异常及稀土配分曲线等信息综合显示,该矿床主要形成于潮湿的弱酸性还原浅海相沉积环境,从二叠纪合山组的早期至晚期,研究区的环境存在一定变化,其中铝土岩可能形成于二叠系合山组早期的滨海环境,致密块状矿石亦形成于二叠纪合山组早期的滨海相氧化环境,豆鲕粒状铝土矿形成于二叠纪合山组后期的浅海相还原环境。 (4)沉积环境中的水介质的盐度、酸碱度、还原环境及气候环境很可能在一定程度上制约着铝土矿中伴生Ga的迁移与富集。 致谢:感谢陈远荣教授对本文撰写上给予的支持与帮助,感谢审稿专家给予的宝贵专业建议,使得文章得到进一步提升,同时感谢编辑部老师给予的帮助和付出。3.2 Ga的富集与分布特征

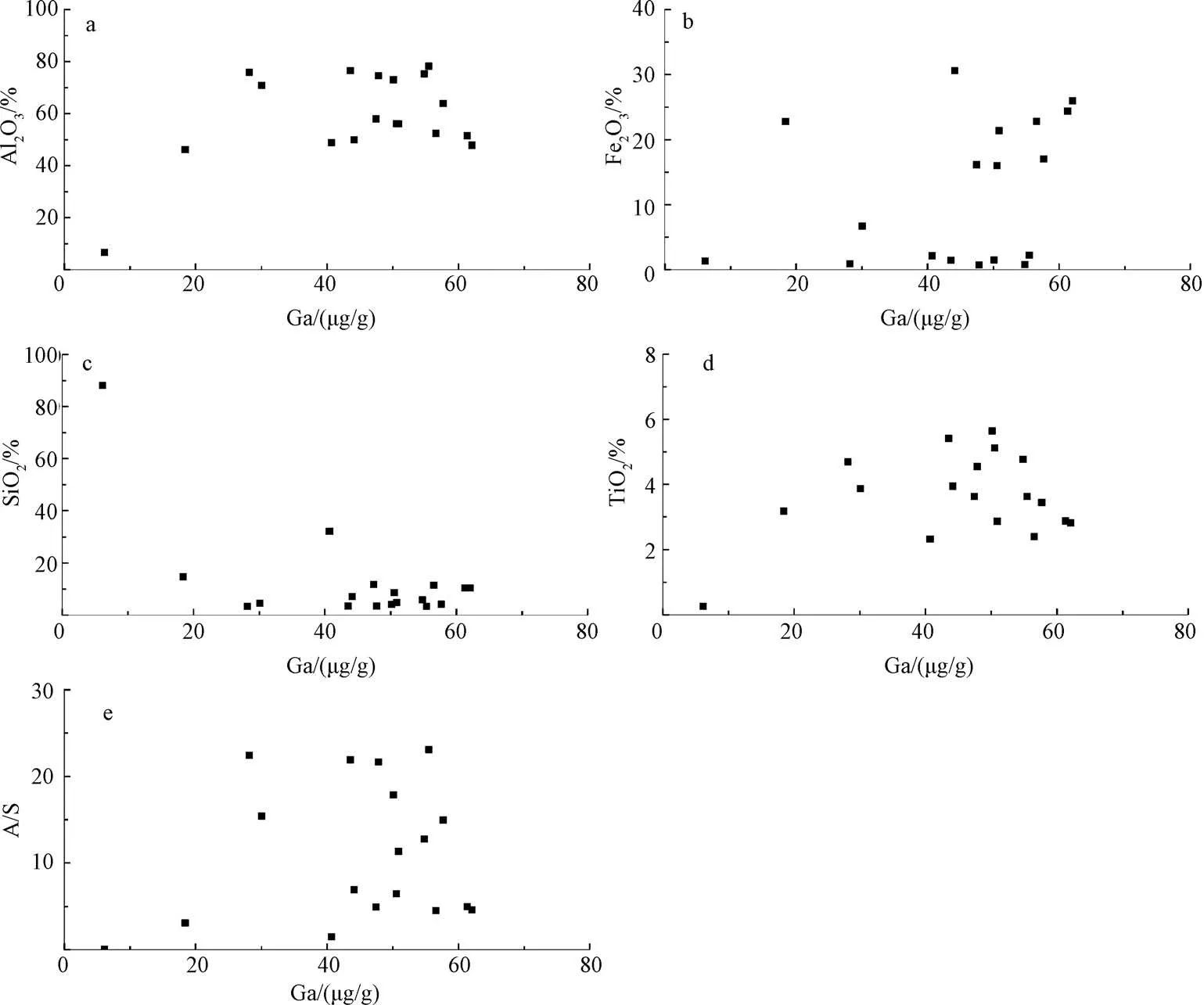

3.3 Ga含量与部分主量成分含量的相关性

3.4 Ga含量与微量元素含量的相关性

3.5 Ga含量与稀土元素含量的相关性

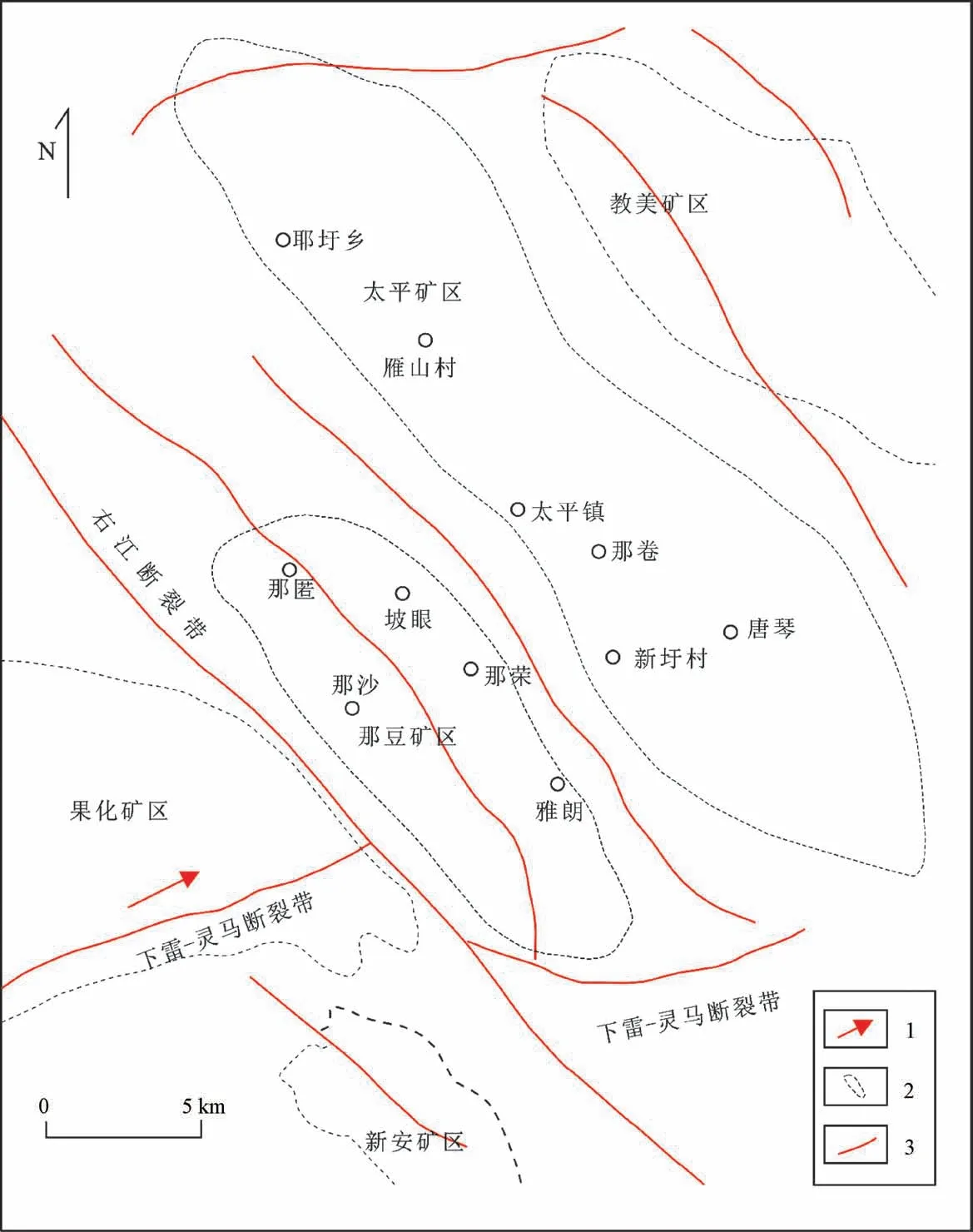

3.6 沉积环境探讨

3.7 Ga与沉积环境关联性分析

4 结论