生土营建的传承与创新

2022-07-19山东建筑大学建筑城规学院郭炳琦

文/山东建筑大学建筑城规学院 郭炳琦

0 引言

现代主义兴起后,人类的建造活动严重破坏了自然环境和生态平衡,人们不得不重新审视现代建筑。在建筑材料方面,生土作为最原始、最古老的生态材料,成功吸引了国内外建筑师的注意。近年来,越来越多的建筑师致力于生土建筑的研究,以生土建筑为主题的学术会议和展览数量也呈上升趋势。生土之所以被人们重新重视,是因为其源于自然,只需经过简单加工,便可用于房屋建造。进行生土营建的研究,充分挖掘生土材料性能,可更好地指导建筑设计,推动建筑的生态发展、可持续发展,走出一条新时代具有中国特色的生土营建之路。

1 生土概述

1.1 生土及生土建筑概念

生土作为一种建筑材料,是指长时间暴露在自然中的土壤,即没有经过任何加工,仅改变土壤中的一部分颗粒组成就能用于房屋建造的材料。生土材料的基本物理性能,如色彩、质感等,极易受到建筑师的青睐,近年来常被用作建筑的墙体材料甚至是主体结构材料。

生土建筑,从宏观角度分析,是基于材料的特殊性而产生的一种建筑类型,是指以生土为建筑材料所营建的建筑主体或部分结构。

1.2 生土建筑发展历程

生土建筑分布广泛,甚至遍布全球。生土建筑有着悠久的历史,在人类诞生之初便与居住场所有着千丝万缕的联系。人类社会初期的居住场所主要以巢居和穴居为主,穴居是以天然洞穴为基础进行土石挖掘后形成的适合居住的场所,例如北京西南周口店发现的“北京猿人”洞穴。新石器时代的半地穴式房屋,同样是以挖空的方式,将自然土壤作为墙体,可谓是最早的生土建筑案例。进入阶级社会后,逐渐形成了夯土的建造方式,从官式建筑到民间建筑均以生土为建造材料。在今天,仍可看到以生土材料为主建造的民居建筑,我国最著名的为福建的客家土楼和陕北地区的窑洞建筑(见图1,2)。

1客家土楼(图片来源:网络)

2窑洞建筑(图片来源:网络)

生土材料在国外同样得到广泛运用,在古代文明发源地均保留着大量的生土建筑。近现代以来生土建筑之所以失去主导地位,主要是因为新技术、新材料的出现以及生土材料自身存在一定局限性,规模较大的生土建筑无法在高度上实现突破。近年来,生土作为绿色环保材料,逐渐被运用于小型住宅和公共建筑中。

1.3 生土材料性能

1.3.1 优点

首先,就材料来源而言,大部分生土材料都取自建设用地周边,就地取材可节约大量的材料加工成本及运输成本。同时,由于地区间的土壤成分存在一定差异,其色彩、质感及纹理等方面有所不同,每个地区的生土建筑均能充分体现当地的地域特色。其次,生土材料污染小,只需经过简单的加工处理便可用于房屋建造,因此其加工过程不会对环境造成污染,能耗低,并且在整个建造过程中,生土材料并未发生质变,拆除后可循环利用。此外,生土对建筑内部的热环境具有良好的调节作用,热工性能优越,蓄热能力强,导热系数比钢筋混凝土小,还能形成呼吸式建筑表皮,对室内湿度进行有效控制。生土建筑的建造对施工技术要求也不高,施工过程简单。

1.3.2 缺点

生土材料 发展缓慢甚至淡出人们视野的主要原因如下:在坚固性方面,由于生土材料对空气中的水分有较强的吸收能力,易脱落或发生形变;生土材料可塑性较强,极易被外力破坏,因此需要不断对其进行局部修复;生土材料的承载力在相同条件下远不及钢筋混凝土,这也是现代社会随着一座座高楼大厦拔地而起,生土建筑逐渐没落的原因。

2 生土建筑分类

生土建筑按其空间形成方式的不同,分为“正空间”式生土建筑和“负空间”式生土建筑。“正空间”式生土建筑的建造过程类似做加法,即在开敞空间中通过砌筑生土的方式形成建筑外围护结构,从而形成有遮蔽的建筑空间,福建地区的土楼为典型代表。“负空间”式生土建筑则是通过挖掘的方式直接形成建筑空间,此类生土建筑通常位于地下或半地下,利用天然土壤作为建筑围护结构,典型代表为黄土高原的窑洞建筑。

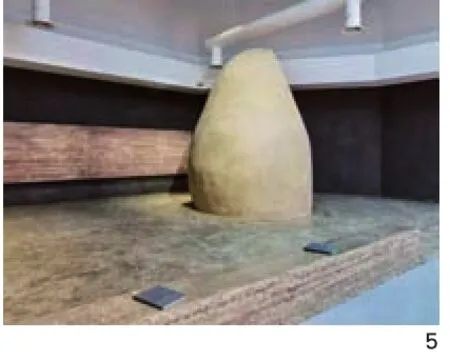

生土建筑的建造方式包括砌筑土坯、版筑夯土和塑性泥作。砌筑土坯类似砖石建筑的建造,首先用生土制成小型土坯砖,然后用土坯砖砌筑成墙体(见图3)。版筑夯土则重在“版”与“夯”,一是需要模板,以此为基础进行墙体夯筑,二是需要工具进行夯击,这种砌筑方式可一次性形成整个墙体(见图4)。塑性泥作是一种相对原始的建造方式,可直接用手将搅拌好的生土制成墙体(见图5)。

3砌筑土坯(图片来源:网络)

4版筑夯土(图片来源:网络)

5塑性泥作(图片来源:网络)

3 生土建筑的传承与创新

3.1 普适性提升

从世界范围来看,生土建筑由于造价低、技术要求低、保温隔热性能好,主要分布在气候干旱或贫穷落后的地区,属于地域性建筑。我国生土建筑发源于中西部地区,主要集中在西北地区的黄土高原地带,还有部分位于福建地区,气候干旱少雨是推动其形成、发展的主要因素。

虽然生土建筑在世界各地均有遗迹和建造记录,但并未得到大部分建筑师的关注及使用者的认可。在我国古代建筑中,木结构体系占有重要地位,然而人们却忽视了它的“灵魂伴侣”——土。生土建筑也应形成一个完善的体系,在其实现普适性的过程中,应充分考虑以下方面。

1)地域的批判性应用 推广生土建筑,不可照搬固有形式,即使生土建筑能营造冬暖夏凉的室内热环境,也不能将黄土高原的窑洞直接应用于东部沿海地区。地区的自然环境和社会环境,都会影响生土建筑的形成、发展,故应用时首先要考虑地区的气候特征,例如多雨地区需考虑生土墙体的固化处理,增强其耐久性。其次在不同地区应用时,地域文化也会对生土建筑的结构、立面、屋顶形式等产生影响。地域的批判性应用不仅能推动生土建筑在不同地区发展,还能形成新技术提升生土建筑的性能。批判性应用并非对原有形式全盘否定,而是以原有形式为基础创新发展。可首先在农村地区建立试验点,通过建筑部分墙体采用生土材料、建成后收集反馈信息,不断作出优化调整,从而逐渐推广至其他地区,甚至城市范围。

2)使用者认可度的提升 生土建筑一直以来被视为贫穷与落后的象征,要从根本上改变使用者的态度,必须从材料优化和政策引导两方面入手。通过材料优化形成不同的质感、纹理及色彩,使其更具现代性,从而更符合现代人的审美需求;建立良好的政策引导机制,保持生土建筑的原真性,让使用者真正感受到生土建筑的内在价值。

3.2 工业化转变

无论是现在还是未来,生土建筑的建造速度都是制约其发展的重要因素。例如福建土楼的建造由于仅靠人工参与且建造过程中缺少各环节的有力配合,其耗时为钢筋混凝土建筑的4~5倍。因此,必须推动传统生土建筑的生产建造方式向大规模、高效率的工业化转变,以技术进步为“结构”体系,以信息管理为途径,运用工业化模式使项目的前期设计、中期开发和后期施工管理形成全周期一体化产业链。

从建造流程分析,生土建筑的建造主要分为备土和夯筑2个过程,推动生土建筑迈向工业化,备土和夯筑环节的技术提升必不可少。就备土而言,生土材料供应地应尽量靠近建设基地或加工车间,以节省运输成本和时间成本。而夯筑环节应从模板体系、夯筑工具及夯筑方式等方面进行创新。在模板体系和夯筑方式方面,可借鉴成熟的装配式混凝土模板体系,二者在浇筑和夯实方面存在一些相似之处,还可借鉴混凝土滑模施工等建造方式,从而形成较为完备的模板体系,适应不同墙体与楼板的建造需求;夯筑工具方面可用机械代替人力,形成“面积变量——夯筑工具”的对应关系,并通过信息技术有效测算生土墙体各部分的密实度,并及时作出调整,从而提高夯实的有效击打率,保证整个墙体的强度。

在生土建筑走向工业化的过程中,要避免“千城一面”。建筑营建应基于地理因素和历史文脉两大基石,使每座生土建筑都具有鲜明的地域文化特色,形成“百花齐放”之盛景。

3.3 性能提升

生土建筑在承载力、防水性和坚固性等方面与钢筋混凝土建筑相差甚远,推动生土建筑革新并向垂直维度发展需提升其性能。

在承载力方面,生土建筑承载力有限,目前以生土构件为主要承重结构的建筑最高为2层。出于对承载力的提升,可将生土结构与钢筋混凝土结构结合,但钢筋混凝土的应用势必会影响生土建筑的生态性,材料造价的上升也不可避免,因此应辩证地看待两者的结合。此外,可调整生土材料的内部结构及骨料级配,或加入高性能的环保材料,以提升生土材料的承载力。

在生土建筑防水性的提升上,要减少室外环境对生土材料的影响。生土建筑的防水性可从屋顶、墙体和墙脚等方面进行提升。屋顶可通过出挑的方式避免雨水沿墙面下流;墙脚可采用生土与石材结合的方式;为防止墙体被雨水冲刷破坏,可在其表面设计有规律的纹理,提高耐久性。

4 结语

生土作为生态材料,符合现代社会的价值取向,但生土材料及生土建筑的发展仍任重道远,既需提升性能,又要提升使用者认可度,改变人们的固有观念。本文从普适性提升、工业化转变及性能提升等方面提出实现生土建筑传承与创新的策略,剖析这一“天然混凝土”材料,挖掘其内在价值,探索具有中国特色的当代生土营建之路。