何为“吉日”:晚清民初孔府庄园小农土地买卖的时机选择

2022-07-19姜修宪

姜修宪

(曲阜师范大学 历史文化学院, 山东 曲阜 273165)

一、引言

抗战期间,傅衣凌先生利用自己在福建永安县黄历乡发现的明清至民国时期的数百份契约文书,撰文考察中国传统乡村土地移转过程中的社会经济关系,开创了利用民间契约文书研究中国社会经济史的新路径。傅先生的研究指出,传统时期乡村社会的土地交易,深受乡族势力左右(1)傅衣凌:《明清农村社会经济》,北京:中华书局,2007年,第24页。。既然交易者无法自由选择“跟谁”交易,那他们又能否自由选择“何时”交易呢?学界现有成果表明,尽管基于土地契约文书展开的相关研究甚为丰厚(2)参见岸本美绪、栾成显:《东京大学东洋文化研究所契约文书研究会的30年》,《史学月刊》2005年第12期;任吉东:《近代中国契约文书及其研究》,《历史教学》(高校版)2007年第7期;刘洋:《近三十年清代契约文书的刊布与研究综述》,《中国史研究动态》2012年第4期;吴佩林、李增增:《六十年来的明清契约文书整理与研究》,吴佩林、蔡东洲主编:《地方档案与文献研究》第2辑,北京:社会科学文献出版社,2016年,第56-77页;陈新立:《20世纪80年代以来经济史视野下契约文书研究的新动向》,陈锋主编:《中国经济与社会史评论》(2016年卷),北京:社会科学文献出版社,2017年,第215-238页。,但有关土地契约立契时间的专门性研究,却主要是近十年才出现的相对较新的研究议题。当前学界或从文字和文书学的角度,分析契约的书写格式、补正和辨析特殊契约的立契年份(3)张中奎:《一份清水江文书的年代考论》,《农业考古》2012年第1期;徐钰:《清水江文书纪年格式之“天运”考释》,《贵州大学学报》(社会科学版)2015年第3期;林东杰:《清至民国年间清水江契约文书立契时间校补——以〈贵州文斗寨苗族契约法律文书汇编:姜元泽家藏契约文书〉为中心的研究》,《贵州大学学报》(社会科学版)2012年第5期;林东杰、谢开键:《民间契约文书立契时间逢闰月书写格式述略——以清水江文书为中心》,《贵州大学学报》(社会科学版)2016年第3期。;或从法制史的角度,探讨契约时间要素的表达方式及其相对其他要素的排列次序(4)武航宇:《中国古代租佃契约文书考析》,吉林大学硕士学位论文,2005年;杨洋:《清代至民国福建德化县契约文书研究》,河北大学硕士学位论文,2012年;屈蓉蓉:《吐鲁番出土5-8世纪租佃契约文书中的立契日期研究》,陕西师范大学硕士学位论文,2012年;张明、戴泽军、丁正屏:《清水江文书的历史真实性考证》,《贵州大学学报》(社会科学版)2016年第1期;李秋梅:《清代买卖契约地区差异性的初步研究——以清水江、徽州和浙东地区为中心的考察》,青海师范大学博士学位论文,2018年;韩树伟:《西北出土契约文书所见习惯法比较研究》,兰州大学博士学位论文,2020年。;或从社会经济史的角度,勾画立契时间所反映的土地交易年际、月际特征及其影响因素(5)参见刁统菊:《对红山峪村16张地契的民俗学解读》,《民俗研究》2005年第3期;关文斌:《近代天津商人城乡家庭经济型态一例:什季堂李氏文书初探》,《近代中国》第18辑,上海:上海社会科学院出版社,2008年,第297-321页;史金波:《黑水城出土西夏文卖地契研究》,《历史研究》2012年第2期;高逸云:《清代至民国鲁西北房地契约研究——以惠民、乐陵契约为例》,河北大学硕士学位论文,2014年,第24-25页;李雨纱:《近代中国民间金融契约整理与制度解析》,《经济科学》2015年第6期;梅磊:《道光年间湖北天门熊氏田地买卖契约文书研究》,郑州大学硕士学位论文,2016年,第39页;洪德善:《民间文献遗产与传统乡村社会研究——以堡里契约文书为例(1781—1964)》,南京大学博士学位论文,2019年,第164-170页;王双怀、屈蓉蓉:《土地租佃契约所见晋唐时期吐鲁番农时初探》,《陕西师范大学学报》(哲学社会科学版)2020年第3期。。然而,检视现有成果,既有研究在地域上较注重边疆和江南地区,忽视了对其他地区的关注;在类型上偏重租佃类契约,较少探讨买卖类契约;研究所涉及的样本数量不过十数、百余件,以致规律性的认识难以阐发,因而仍有进一步探讨的必要。

与既往研究多依赖于零散搜集或特意挑选的资料不同,本研究依据的地契资料,其真实性、完整性、系统性与区域代表性和时间集中性,都比以往发现的资料更为典型。并且,有别于针对一姓一户或一省(乃至更大范围)的微观或宏观研究,本文从中观层面探讨方圆百里之内乡村级的农户土地交易,也更加接近真实的历史场景,便于开展从中国历史实践出发的社会经济史研究。那么,利用统计分析的方法,突破土地买卖契约文书契约雷同性、分散性的研究瓶颈(6)陈支平、赵庆华:《中国历史与文化研究中民间文献使用问题反思》,《云南师范大学学报》(哲学社会科学版)2018年第4期。,对区域内多个村庄地契的立契时间进行细致梳理,能否揭示出传统中国乡村社会土地买卖时机中某些隐而未彰的规律性特征?如是,这种特征又有何表现?其形成原因为何?本文即依托最新整理的孔府庄园土地买卖契约文书,试就上述问题作一考察。

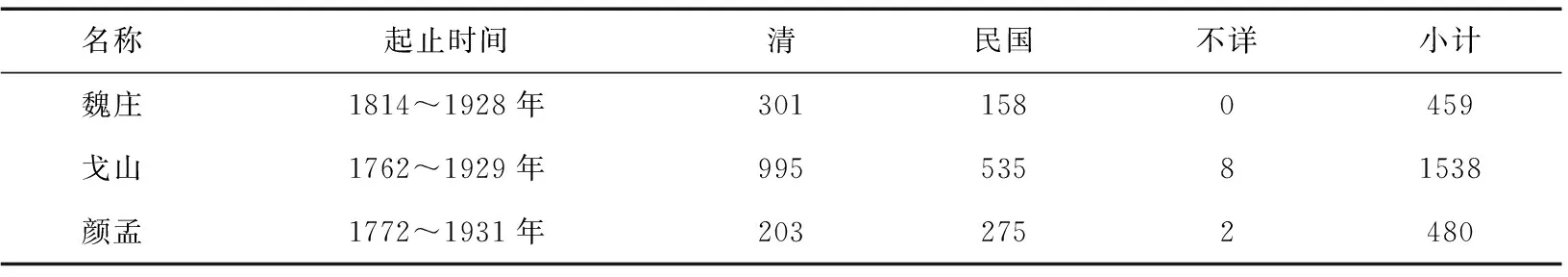

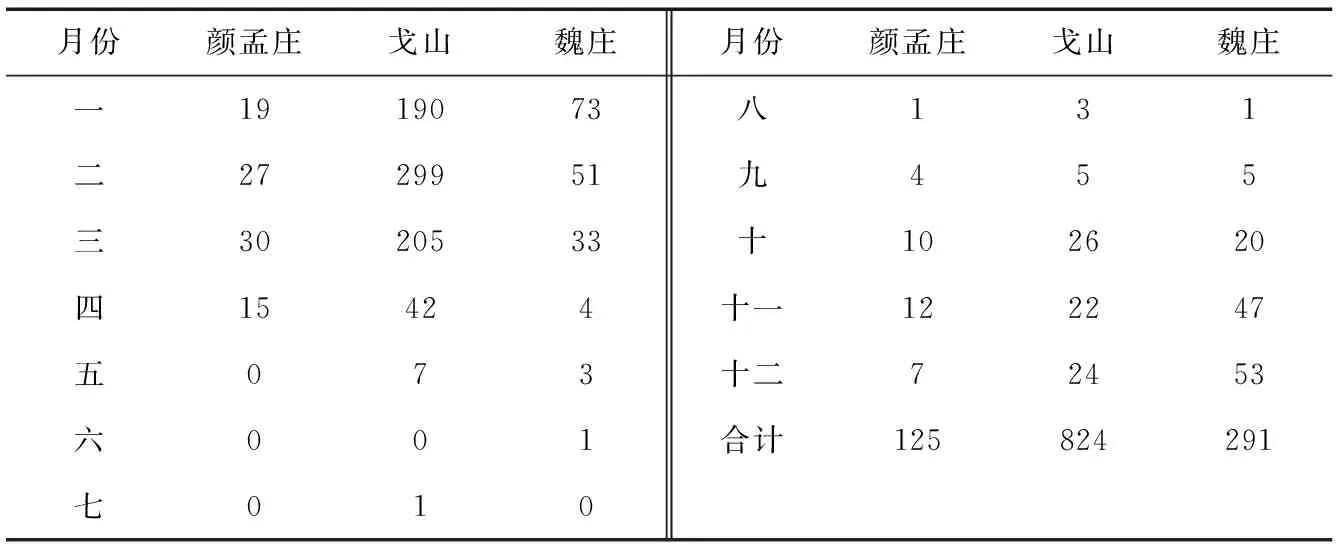

孔府庄园的土地,主要由朝廷钦赐给孔府的祭学田和孔府自行购入的自置庄田组成,鼎盛时期多达1.1万余顷,分为“五屯七厂十八官庄”,绝大多数都是由孔府“召佃耕种”。尤其是其中的祭学田,虽名义上“归孔府占有”,但因其主要来源于国家“钦赐”及所有权“事实上掌握在佃户手中”,故孔府“无权转售和买卖”,反而是“祭田买卖的行为在佃户之间和佃户与民人之间频繁地发生”(7)何龄修等:《封建贵族大地主的典型——孔府研究》,北京:中国社会科学出版社,1981年,第166-170、117-118页。,并因之留存了大量的土地交易契约。本研究所涉及的3个孔府庄园,便都是孔府所属“十八官庄”之一。其中,魏庄位于山东泗水县西北部,距城15千米,占地14顷13亩;戈山位于泗水县西南部,距城13千米,占地37顷80亩;颜孟庄位于曲阜市北部,距城18千米,占地5顷48亩(8)何龄修等:《封建贵族大地主的典型——孔府研究》,第105-106页。。本研究依据的契约资料,一直作为国家一级文物《孔府档案》的主要组成部分保存而几乎未受人为扰动(9)有关《孔府档案》的最新研究,可参见吴佩林、姚志良:《“封建遗存”的近代境遇:1928—1930年曲阜孔庙祀田的国有化争端》,《近代史研究》2021年第2期;李先明:《近代孔庙庙产纠纷中的国家、地方与社会(1912—1926)》,《清华大学学报》(哲学社会科学版)2022年第1期。。同时,笔者在孔府庄园核心区所在泗水县的田野调查也发现,当地农户家中所藏的地契抄件或“衍圣公府祀田执照”,与《孔府档案》中所存的这批地契原件或“执照存根”几乎完全匹配(10)采访对象:王振渠(男),1936年5月出生,泗水县柘沟镇魏庄北村人,采访时间:2018年11月25日;采访对象:乔立柱(男),1965年4月出生,泗水县杨柳镇小厂村人,采访时间:2018年1月6日;采访对象:张香桂(女),1968年6月生,泗水县金庄镇戈山村人,采访时间:2020年8月28日。。《孔府档案》中现存的魏庄等3个庄园土地买卖契约的情况(11)不包括少量诸如分约、换约、当约、押约、进约、租约、清约、归约、补约等非买卖性质的契约。,如表1所示:

(表1) 各庄园土地买卖契约情况 (单位:件)

二、凶年卖地:水旱灾害与交易年份分析

既有研究指出,灾荒与土地买卖的活跃高度相关。正所谓“灾荒是土地兼并的杠杆”,传统社会中因天灾人祸造成的社会动荡期,也正是土地频繁转移和大量兼并的高发期(12)夏明方:《民国时期自然灾害与乡村社会》,北京:中华书局,2000年,第221页。。为了探讨自然灾害对3个庄园土地交易年际差异的影响,笔者将各庄园地契所载立契年份进行了整理。这样,在颜孟庄480件土地买卖契约中,载有明确交易年份的田地——不包括宅(基)、园、屋、场、坑、塘等——买卖契约有292件,戈山和魏庄载有明确交易年份的田地买卖契约分别是1271件和438件。

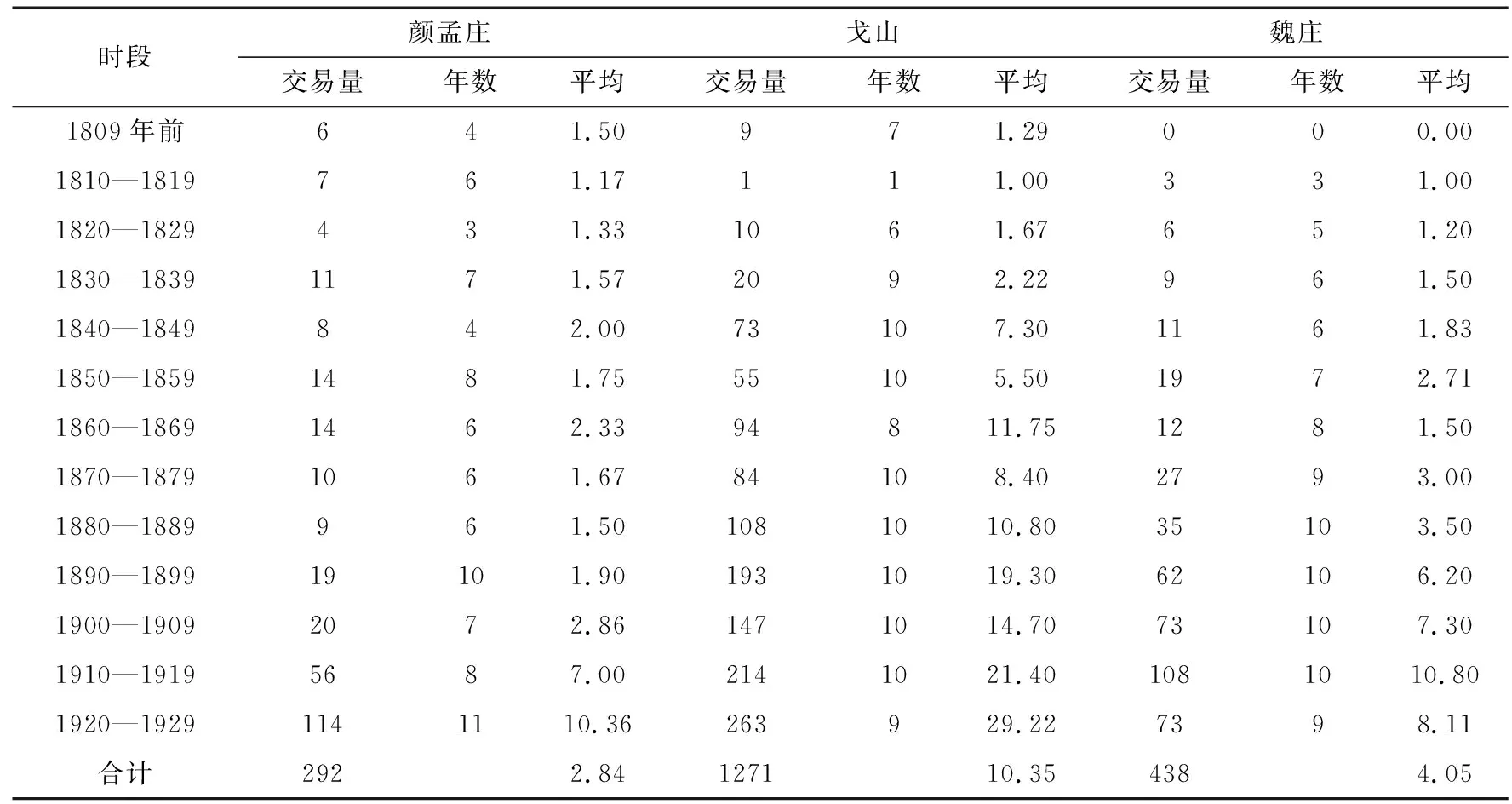

对各庄田地逐年交易量的统计发现,3个庄园的土地买卖呈现较显著的阶段性特征。颜孟庄在1916年前,每年交易一般不过一两宗,很少超过3宗,此后迅速增加至10宗以上,至1927年后即减少。戈山在1890年前,大多数年份的年交易量不超过10宗,1891年后一般在一二十宗间波动,1911年后在二三十宗间波动,到1926年剧跌。魏庄在1890年前的土地交易量,一般不超过3宗,此后至1906年间平缓增长,一般在6宗上下波动,到1922年后交易量骤增,至1927年时又降至光绪末期的水平。

并且,从表2和图1所示各庄园每隔十年交易量的变化及其趋势也可以发现,民国时期的土地交易频率较清代明显加快。这一趋势始自鸦片战争后,到光绪后期(1890—1899年)变得更加显著。

(表2) 各庄园每隔十年土地交易情况 (单位:宗)

(图1) 各庄园每隔十年年均交易量变化趋势图

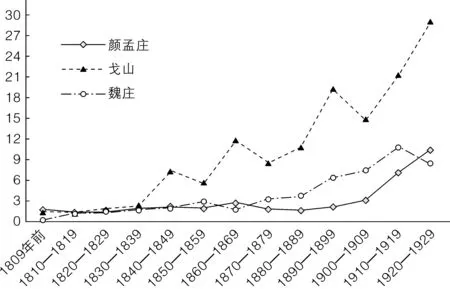

除了整体上的趋同性,各庄逐年土地交易量的变化,还呈现较明显的突变性特征。例如,戈山在1890年前每年交易量一般不超过10宗,但1857年(13宗)、1867年(32宗)、1873年(17宗)、1884年(23宗)、1891年(40宗)的交易量大都在15宗以上。如果将上述年份视为该庄园土地交易量陡增的“异常年”的话(13)判定交易“异常年”的标准是,某年的交易量超过该年份所在十年期内平均交易量的2倍。例如,戈山1857年的田地交易量为13宗,是如表2所示其所在十年期(1850—1859年)平均交易量5.5宗的2.4倍,此年即为异常年。,类似这样交易量“突变”的情况,也同样出现在颜孟庄和魏庄,详情如表3所示。

(表3) 各庄园异常年景时的交易情况 (单位:宗)

结合相关资料和表3所见,笔者有如下发现:

其一,各庄园土地买卖异常值的出现,大多与该地水旱灾害有关。例如,1856—1857年间,颜孟庄所在的曲阜县“雹、旱、蝗三灾均有,五谷不登,人将相食”,附近的滋阳县、宁阳县也在1856年发生“旱、蝗”灾害,造成“大饥”(14)民国《续修曲阜县志》卷2《舆地志·灾祥》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第74册,南京:凤凰出版社,2004年,第62页;光绪《滋阳县志》卷6《灾祥志》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第72册,南京:凤凰出版社,2004年,第106页;光绪《宁阳县志》卷10《灾祥》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第69册,南京:凤凰出版社,2004年,第181页。。1867年,魏庄和戈山所在的泗水县“淫雨数日,泗河泛滥”(15)光绪《泗水县志》卷14《灾祥志》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第74册,第413页。。1880年,泗水的邻境邹县和滋阳先是夏旱,复又“大雨,泗(河)决”(16)光绪《邹县续志》卷1《天文志·祥异》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第72册,第522页;光绪《滋阳县志》卷6《灾祥志》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第72册,第106页。。1883年,泗水县“秋涝”(17)山东省泗水县地方史志编纂委员会编:《泗水县志》,济南:山东人民出版社,1991年,第87页。。1888年,曲阜县因秋旱导致“秋禾、豆禾均皆枯槁”(18)民国《续修曲阜县志》卷2《舆地志·灾祥》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第74册,第62页。。1890年,泗水县“淫雨,济、泗两河俱溢”,孔府的佃户们甚至因为“水灾过重,田禾被水”而恳请减缓拖欠租粮(19)光绪《泗水县志》卷14《灾祥志》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第74册,第413页;《孔府档案·曲阜县红庙庄小甲秦镇山为田禾被水恳恩缓征事致衍圣公府禀》,光绪十六年十二月,档号J001-003521-0020-0001。。1898年,曲阜县在上年被水后,又遭遇“蝗虫为灾,毁伤谷穗殆尽”,以致山东巡抚张汝梅奏请朝廷将曲阜“阖境村庄”上年未完民歉“及因灾蠲剩原缓钱粮”缓征(20)水利电力部水管司、水利水电科学研究院编:《清代淮河流域洪涝档案史料》,北京:中华书局,1988年,第1008-1009页;民国《续修曲阜县志》卷2《舆地志·灾祥》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第74册,第62页。。1906年,山东曲阜、泗水等县发生水灾,蠲缓“新旧额赋有差”(21)《德宗实录》卷567,光绪三十二年十一月戊申,《清实录》第59册,北京:中华书局,1987年,第498页。。1915—1916年,曲阜县叠遭“大雨雹,毁伤麦禾殆尽”(22)民国《续修曲阜县志》卷2《舆地志·灾祥》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第74册,第62页。。可见,土地交易异常活跃的时期,多是水旱灾害频发的时期。当然,1835年戈山和魏庄及1875年颜孟庄交易异常的原因,可能与自然灾害无关,因为从现存地方志、《孔府档案》和气象灾害资料中未能检索到相关信息,而戈山1873年数据的异常,可能在于在当年交易的17宗土地中,有两位买主在一天之内均各购入了3宗土地。

其二,灾害对各庄园土地买卖的冲击,因地而异。从表3来看,各庄园土地买卖异常值出现的时点,均不相同,只有1856—1857年和1906年的数据显示,位于曲阜的颜孟庄和位于泗水的戈山与魏庄,同时出现了土地买卖高涨的异常现象。可是,尽管3个庄园分处二县,但彼此距离很近:魏庄与颜孟庄、魏庄与戈山、戈山与颜孟庄的直线距离分别约为17千米、15千米和21千米,同处于大约方圆11千米的范围内。换言之,即使在如此狭小的区域内,也没有任何一次自然灾害足以使全部3个庄园的土地买卖量急剧增加。例如,1867年泗水县发生水灾时,只有戈山的土地交易量陡增至67宗,而魏庄的土地交易量(1宗)仅是如表2所示其所在十年期平均交易量(1.5宗)的66.7%。再如,1898年曲阜县发生蝗灾时,也只有颜孟庄的土地交易量增加至5宗,而戈山和魏庄当年的土地交易量,都只较其所在十年期的平均交易量增加了1宗。类似的,尽管1906年曲阜和泗水遭受水灾时,颜孟庄和魏庄的土地交易量陡增,但戈山当年的土地交易量(19宗)也只是略高于其所在十年期的平均交易量(14.7宗)而已。造成这种同一狭小区域内“同灾不同果”现象的原因,可能与灾害的不同类型有关,也可能受该庄园所在地形、地貌和水利设施条件的影响,更可能是自然灾害对人类社会的影响过于复杂使然(23)夏明方:《民国时期自然灾害与乡村社会》,第23页。,以致一时难以揆断。但这一现象也提醒我们,对于自然灾害爆发与土地买卖高涨之间的因果关系(24)梅磊:《道光年间湖北天门熊氏田地买卖契约文书研究》,郑州大学硕士学位论文,2016年,第39页。,需要具体分析。

其三,不同灾害类型对土地买卖的影响程度,差别较大。颜孟庄等3个庄园虽然处于我国干旱最严重的黄淮海干旱区(25)张波主编:《农业灾害学》,西安:陕西科学技术出版社,1999年,第224、269页。,但对本区土地买卖造成重大影响的,不是人们惯常认为的旱灾,反而是水灾。例如,戈山因同治六年(1867)水灾导致的土地买卖量(32宗),居然与光绪“丁戊奇荒”前后三年间(1876—1878)的总交易量(33宗)相当,而光绪十二年(1886)自春至秋接连干旱导致的土地买卖量(10宗),仅是5年后大水灾引发交易量(40宗)的1/4。这虽出乎意料,却又在情理之中。首先,这是由当地农作物生长特性决定的。在华北旱作农业区,小麦、高粱、谷子、甘薯等耐旱作物在生长和成熟时遇到干旱,有助于提高品质,以致民间有所谓“(谷子)从小旱个死,老来一包籽”、“高粱开花地裂纹,家里作下高粱囤”等谚(26)李朝恩等编:《山东农谚》,济南:山东人民出版社,1963年,第79页;马矍翁、田活农集注:《华北农谚》,北京:财政经济出版社,1957年,第13页。。相反,正所谓“谷怕急雨”(27)李朝恩等编:《山东农谚》,第79页。,旱生作物对土壤水分过多相当敏感,过多的雨水或积涝会影响作物出苗、结实,并诱发霉病造成严重减产(28)欧阳惠编:《水旱灾害学》,北京:气象出版社,2001年,第106-108页。。其次,华北小农积累了诸如“高梁不发芽,猛使砘子砸”等丰富的抗旱、保墒经验(29)马矍翁、田活农集注:《华北农谚》,第21页。,故除特大旱灾或连续数年的干旱外,一般都可以应付得过来。最后,旱灾的形成需要一个缓慢累积的过程,并通常可以为人所预期,而大水多是骤然而至,可预测性远不如大旱(30)李明珠:《华北的饥荒:国家、市场与环境退化(1690—1949)》,石涛等译,北京:人民出版社,2016年,第29页。,并且它一旦发生就会导致田庐漂没,人们流离失所。

三、农闲易业:农事周期与交易月份考察

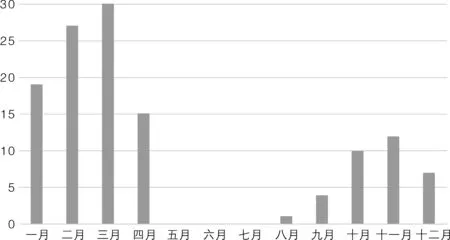

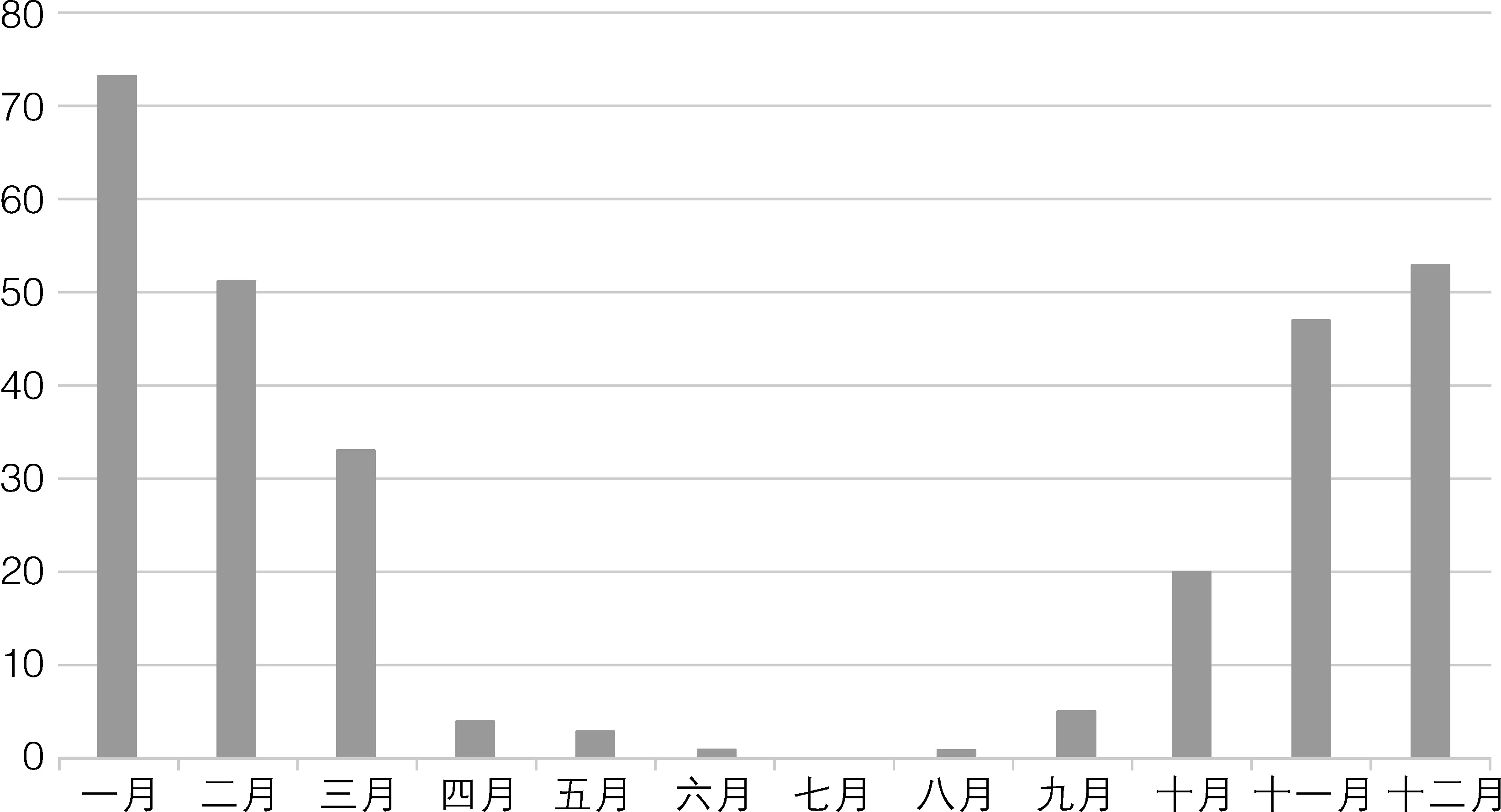

既然3个庄园土地交易的年际变化十分明显,那在月份的分布上是否也表现出某种集中性?由于民国时期立契年份虽然采用的是中华民国纪年,但立契月份的表记方式却是阴、阳历混用(31)朱文哲:《西历·国历·公历:近代中国的历法“正名”》,《史林》2019年第6期。,以致无法区分每一件契约的立契月份,故只能以清代契约为据,探寻孔府庄园立契月份分布的具体特征。这样,民国以前,在颜孟庄292件田地交易契约中,载有明确月份的有125件;在戈山的1271件田地交易契约中,有824件;在魏庄的438件田地交易契约中,有291件。各庄园逐月田地交易情况,如表4所示:

(表4) 清代各庄园田地交易月际分布 (单位:宗)

(图2) 颜孟庄交易量月际分布图

据表4和图2、图3、图4可见,3个庄园田地交易量的月际分布,各有特点,可大致区分为颜孟庄的M型、戈山的L型和魏庄的U型。戈山的土地交易从旧历年初就旺盛起来,仅头3个月的交易便几占全年交易的85%,而秋后十月至十二月的交易顿时减少。与之不同,颜孟庄的土地交易有两个高潮期,即以三月和冬月为峰尖的年初期和秋后期,只是后者远不如前者旺盛,故略呈M型。魏庄的土地交易呈U型分布,从正月的峰值逐月下降,至七月触底后反弹,秋收后复又渐趋活跃。

(图3) 戈山交易量月际分布图

(图4) 魏庄交易量月际分布图

即使考虑到灾年因素,上述特征也依然十分明显。例如,1857年、1867年、1884年、1891年和1904年,都是泗水县的灾年;戈山在这5年的田地交易共有131宗,其中交易量最多的是二月的54宗、一月的38宗和三月的28宗,而六至九月则没有任何交易。也即,戈山灾年时的土地交易,仍然集中在年初的3个月,与总体情况相比几无差别。同样,魏庄土地交易突发畅旺的1856—1857年、1876年、1880年、1890年、1896年、1906和1910年,也是泗水县受灾之年,这8年间的交易共77宗,其中二月和十二月各19宗、正月12宗、十一月10宗、三月8宗、十月5宗,其他月份几无交易。这与魏庄总体样本表现的趋势,也相差不大。换言之,即使在灾年之时,人们选择交易的月份,仍与常年一致。

既然灾荒不会影响田地交易的月际分布,那又是什么原因导致的呢?首先,土地交易的季节性涨落,主要与当地的农事周期紧密相关。曲阜、泗水境内的土地耕作制度以一年一作和两年三作为主,前者多分布在山岭薄地和涝洼地,春种秋收,秋后休闲,主要种植地瓜、花生、高粱等,后者多实行于平原地区,春季播种谷子、高粱等,秋收后种植小麦,来年麦收后播种大豆、地瓜等(32)山东省曲阜市地方史志编纂委员会编:《曲阜市志》,济南:齐鲁书社,1993年,第179页;山东省泗水县地方史志编纂委员会编:《泗水县志》,第143页。。在曲阜、泗水所在的鲁西南地区,阴历四月春播作物基本播种完毕,五月至九月则是春播、夏播作物生长、收获和秋作播种的时节(33)诸如“耩谷不论天,一直耩到三月三”、“立夏(小满)高梁小满(芒种)谷”、“白露早、寒露迟,秋分种麦正当时”、“麦到芒种谷到秋,豆到寒露使镰钩,齐着霜降刨芋头”等当地农谚,便反映了这种农事耕作和收获节律。参见叶涛主编:《中国民俗大系·山东民俗》,兰州:甘肃人民出版社,2004年,第11页;李朝恩等编:《山东农谚》,第113页;马矍翁、田活农集注:《华北农谚》,第14、16页;山东省泗水县地方史志编纂委员会编:《泗水县志》,第683页。,因此孔府各庄园在五月至九月几乎都没有发生交易。相反,秋收结束到次年春耕开始,农忙季节结束,作物倒茬完毕,进入农闲期(34)王建革:《近代华北的农业特点与生活周期》,《中国农史》2003年第3期。,田地交易随之畅旺。这与鲁西北和天津等华北其他地区土地交易的季节性特征,颇为相似。例如,鲁西北乐陵县76%的土地买卖,发生在秋后农闲的十一月到次年正月(35)高逸云:《清代至民国鲁西北房地契约研究——以惠民、乐陵契约为例》,第25页。,而天津在四月至九月订立的租佃契约,也不到当年总数的20%(36)关文斌:《近代天津商人城乡家庭经济型态一例:什季堂李氏文书初探》,第310页。。

其次,土地交易的季节性起伏,也与农村金融市场的涨落有关。一般而言,阴历年底时人们的节日开销陡增,次年春天又是粮食、种子等生活、生产资料匮乏的季节,因之都是借贷高涨的时期(37)王建革:《近代华北的农业特点与生活周期》。。借贷不得,只能卖地,以维春耕(38)董成勋编著:《中国农村复兴问题》,上海:世界书局,1935年,第187页。;春借秋(从霜降到年底)还,也要卖地,以活老幼(39)王建革:《近代华北的农业特点与生活周期》。。例如,在关中地区,每年从冬至到次年清明,都是农民典地旺盛的时期(40)陈翰笙:《崩溃中的关中的小农经济》,《申报月刊》1932年第1卷第6号。。

最后,孔府庄园土地交易月份的分布差异性,还与孔府祀银的征收有关。孔府祀银分两季六限征收,春季上三限是二、三、四月,秋季下三限是八、九、十月(41)何龄修等:《封建贵族大地主的典型——孔府研究》,第185页。。秋收后,孔府庄园的小农变卖农产品完纳孔府租银,贫困者纳租后便已无粮度日,只好出卖土地换钱接济。有例为证:“立卖约张兴法,因无钱使用,托中人说合,将家西南[北]地乙段,计地乙亩贰分零七毫九系五忽七微,出卖于赵学瑞名下过租永远为业,言定时制(值)京钱拾千零五伯(百)整。其价当日交足不欠,其地东至李秀益、西至买主、南至本县民地、北至宋西州,四至分明,如有违碍,卖主一面承管。恐后不明,立字存证。代字、中人:赵学礼、赵学林、孙松山、李景桐、宋夏珍。乾隆三十七年十一月初十日立。”(42)《孔府档案·曲阜县颜孟庄张兴法立卖地约》,乾隆三十七年十一月初十日,档号J003-007724-0030-0001。类似的,年后青黄不接的二、三、四月,小农们既已食不果腹,复要完纳“从无豁免缓征之例”的祀银(43)中国社会科学院历史研究所:《曲阜孔府档案史料选编》第3编第13册,济南:齐鲁书社,1984年,第158页。,也迫使人们或揭借度日,或卖地过活。姑举一例:“立卖约人马伯连,因祀银不凑,托中说合,情愿将东坡东西官地壹段计地壹亩柒分陆厘六毫,内有刘家林壹段,出卖于马心曾名下承银为业,言明卖价共京钱陆拾肆千文,并无违碍,如有反覆,卖主承管。其钱同中交足不欠。恐口不凭,立卖约为证。下银(地)。此地步弓:东西中长六十步,西活(阔)横十步,东活(阔)三十六步,西小段长十二步,横活(阔)五步。东至路、西至路、南至王希顺、北至大路。中人、代字:张砚田、马昭祜、董茂松、杜松峰。宣统二年正月十六日立。”(44)《孔府档案·泗水县魏庄马伯连立卖地约》,宣统二年正月十六日,档号J003-007830-0039-0001。

四、吉日立契:市场集期与交易日期探讨

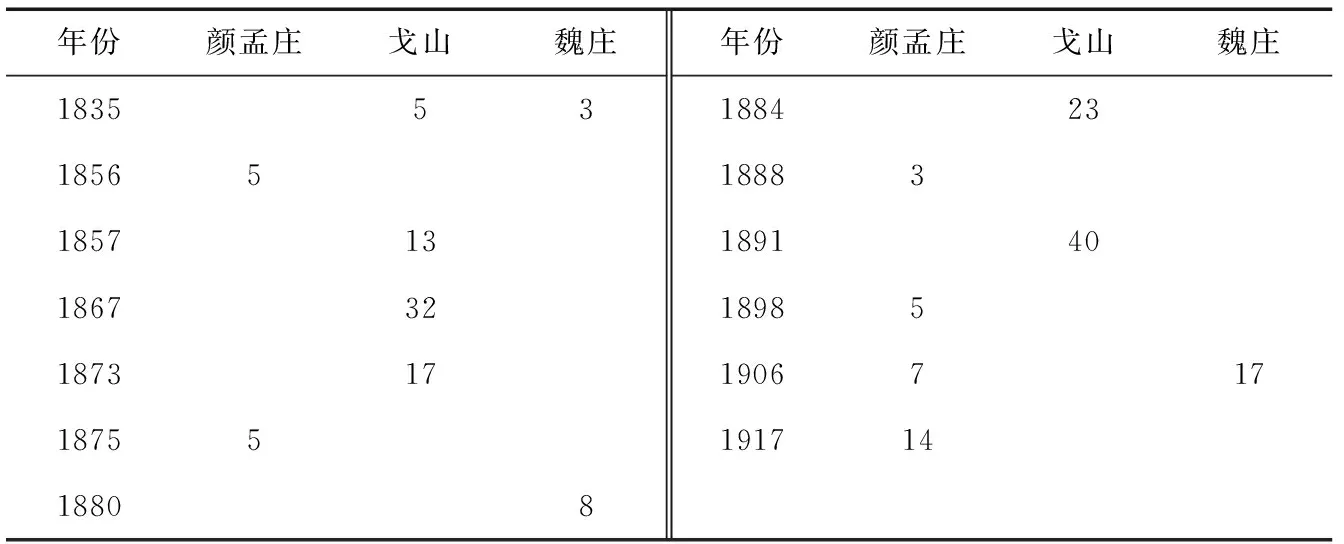

中国古人凡事讲求吉祥,甚至连日常生活中洗发、剃头、修整爪甲这样的琐屑之事,都要择日而行(45)江绍原:《发须瓜——关于它们的风俗》,上海:上海文艺出版社,1987年,第102-107页。。在卖地这样极其重要的场合,人们照理更应选择良辰吉日(46)谭明智:《永远为业:清代田土买卖观念的社会学研究》,《社会学评论》2020年第2期。。并且,遍览各地的契约文书,诸如“大吉大利”、“厚德载福”之类祈求吉庆、如意的吉祥语无处不在,而很多契约的末尾也莫不郑重书立“吉日立”的字样(47)冯学伟:《明清契约的结构、功能及意义》,北京:法律出版社,2015年,第33页。。那么,何为吉日?人们对立契具体日子的选择,是否有明显的偏好?若有,又主要集中在哪几天?这需要对土地交易的具体日子作进一步考察。同样,由于民国时期我国历法具有的“二元社会”特征(48)左玉河:《评民初历法上的“二元社会”》,《近代史研究》2002年第3期。,阴、阳历的混用使得我们无法判定每件契约记载的是阳历日期还是阴历日期,只能姑就清代时期的契约立论。清代时期,颜孟庄、戈山和魏庄载有具体日子的契约,分别有121件、795件和290件,详情如表5所示。

乍看之下,一月之中,上述3个庄园的土地买卖几乎无日不有,似乎是随机进行,毫无规律可言。例如,土地交易是发生在单日还是双日,三个庄园几无区别。颜孟庄、戈山和魏庄在单日和双日交易的土地数量,分别为53宗和68宗、420宗和375宗、128宗和162宗。也即,三个庄园单日(或双日)交易量占总交易量的比例,分别为44%(56%)、53%(47%)和44%(56%),平均46%(54%)。可见,三个庄园单、双日的交易量,几乎是相等的。同样,三个庄园一月中每旬的土地交易量,也大致相当。颜孟庄上、中、下旬的交易量分别为40宗、59宗和22宗,戈山相应的数量为263宗、279宗和253宗,魏庄相应的数量为97宗、105宗和88宗。除颜孟庄下旬交易量偏少外,各庄每旬产生的交易量,大体相近。类似地,各庄发生在上半月和下半月的土地交易量,也大体均衡。

(表5) 清代各庄园田地交易日分布 (单位:宗)

不过,若细而考察各个庄园每月单日交易量较多和较少的日子,便会有新的发现。先考察3个庄园单日交易量排名前三位(戈山因样本量过大而取前六位)的情况。颜孟庄单日交易量最多的依次为(廿日)13宗、(十五日)10宗和(十九日)9宗,总计32宗,占该庄清代田地样本量121宗的26%。魏庄单日交易量最多的依次为(初九和十六日)19宗、(十九日)18宗和(廿四和廿六日)16宗,总计86宗(19×2+18+16×2),占该庄清代田地样本量290宗的30%。戈山单日交易量最多的依次为(廿五日)54宗、(十八日)43宗、(初十)42宗、(廿日)41宗、(初三和十五日)40宗、(十三和廿七日)36宗,总计260宗,占该庄清代田地样本量795宗的33%。如果对3个庄园单日交易量最多的前五位(戈山取前八位)进行统计,颜孟庄、魏庄和戈山当日交易量的加总数依次为61宗、115宗和398宗,分别占各庄清代交易量的50%、40%和50%。换言之,在每月特别的那三五个日子,人们就会卖出四五成的土地。

再考察各庄园单日交易量排名最末三位(戈山取后五位)的情况。颜孟庄在十一日、二十一日、三十日这3天都没有交易,在初三、二十二日、二十三日各仅有1宗交易,在二十五日仅有2宗交易,总共5宗交易,仅占总交易量的4%。据此计算,魏庄和戈山在这类特殊日子的交易量分别是7宗和86宗,不到相应总交易量的3%和11%。简言之,在每月中的某几个日子里,人们会尽量减少或者几乎不会进行土地交易。

为方便讨论,姑将3个庄园单日土地交易量最多和最少的两类日子列表如下,并分别名之为崇尚日和忌讳日。

(表6) 各庄园交易量最多和最少的日期分布情况

据表6,各个庄园的交易崇尚日和忌讳日,各不相同。具体而言,魏庄崇尚六、九,而戈山和颜孟庄则崇尚五、十。逢五、逢十,在戈山和颜孟庄都是交易量大的日子,但在魏庄则否;而魏庄崇尚的六、九日,在戈山却是需要极力回避的日子。同样,在魏庄和颜孟庄忌讳的三、八日,土地交易量较少,但在戈山却是土地交易较普遍之日;而戈山和颜孟都崇尚的廿日,在魏庄的交易量却很平常。

并且,这种交易日选择性崇拜的特点,即使在灾荒时期表现得也十分明显。以戈山为例,在1857年、1867年、1884年、1891年和1904年这5个灾年的总共131宗交易中,单日土地交易数量较多的依次是廿五日(11宗),十五日和十八日(各9宗),初三日和初五日(各8宗);较少的依次是初一日和廿一日(0宗),初四日、初六日、初七日和廿六日(各1宗),以及初九日和十二日(各2宗)。这与表6所示戈山田地交易的崇尚日和忌讳日,几无差别。换言之,灾荒对人们土地交易日的选择倾向,几乎没有影响(49)一个可能的原因在于,作为灾害发生的缓冲机制,承平之时的仓储制度部分抵消了灾害带来的冲击(参见吴四伍《清代仓储的制度困境与救灾实践》,北京:社会科学文献出版社,2018年,第5页)。例如,泗水县“乡间平时有积粮社,其法数人出资,春糶秋糴,生息蓄积,以为荒歉之备”(参见光绪《泗水县志》卷9《风俗志》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第74册,第355页)。。

那么,土地买卖时何以会存在类似上述交易崇尚日或忌讳日的差异?有学者从中国传统文化中的吉祥意识予以解释。他们认为,中国古人在日常生活中一般都崇拜偶数,忌讳奇数,认为成双成对才吉祥如意、和谐美满(50)闫丽萍:《汉维语言数字禁忌文化差异》,《新疆师范大学学报》(哲学社会科学版)2001年第4期;戴婕、郭常亮:《吉祥数字:当代中国数字崇拜的文化解读》,《江西科技师范学院学报》2011年第5期。。显然,这种说法是站不住脚的。因为每个庄园的交易崇尚日和忌讳日中都既有单数日,也有双数日,并且上文的分析也表明,三个庄园单、双日的交易量,几无差别。

还有学者从民俗学的视角来解释这一现象。有研究指出,土地买卖日期的选择,反映了民间风俗中的“和顺”观念。在山亭区红山峪村,人们选择阴历逢六的日子卖地,以取“六六大顺”之意,而一般不会选择逢“八”的日子,因其表示“扒扒叉叉”、时好时坏之意(51)刁统菊:《对红山峪村16张地契的民俗学解读》。。这种说法虽有一定道理,但却无法解释与红山峪相距不过百余千米的魏庄,何以逢九日子的交易量仍与逢六的一样多;也无法解释与魏庄相距不过15千米且同处一县的戈山,又何以逢八日的交易量居然是逢六日的2倍;也无法解释戈山和颜孟庄虽相距不过20余千米且分居二县之地,却为何都将逢五、逢十作为卖地的“吉日”。换言之,一个村庄的“吉日”在另一个村庄何以却成了“晦日”?显然,民俗学的解释,也不能令人满意。

如是,到底如何解释上述看似杂乱无章的交易日?由于小农的土地买卖活动是一种经济行为,可以尝试从社会经济史的角度进行分析。笔者认为,上述不同庄园中土地买卖具体日子分布特征的差异,与该庄园所在集市圈内定期集的集期密切相关。据田野调查和检索地方文献可知,颜孟庄所在的集市,是本村三、八日的定期集;魏庄所在的集市,是(相距1.5千米)三、八日的柘沟集;戈山周边的集市,是(相距7千米)四、九日的西岩店集和(相距8千米)一、六日的陶洛集(52)乾隆《曲阜县志》卷36《疆土·市集》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第73册,第271页;光绪《泗水县志》卷2《建置志·集市》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第74册,第291页。。

据此,各庄园土地交易的忌讳日,正是该庄园所在定期市的开市日。据表6所示,十三、廿三、廿八等魏庄村民土地买卖的忌讳日,正是该地所在定期市柘沟集的开集日。并且,尽管魏庄在初三、初八和十八这3个开集日也有土地交易,但数量都极少,分别为4宗、10宗和7宗,均不高于表5所示的单日平均交易量(10宗)。类似的,初一、廿一、廿六和初九、廿四等戈山村附近集市的开市日,也是土地交易的忌讳日,并且在开市的初四、初六、十一、十四、十六、十九和廿九等其他日子,土地交易量也不多,分别为18宗、21宗、18宗、18宗、21宗和18宗,同样也都低于表5所示的单日平均交易量(27宗)。

同时,各庄园土地交易的崇尚日分布,也呈现与定期集开市日期间隔相同的周期性特征。例如,在戈山的交易崇尚日中,初十、十五、廿日和廿五日的规律性间隔,明显符合定期集每旬两次的集期特征,这种集期体系在华北大部分地区最为普遍(53)施坚雅:《中国农村的市场和社会结构》,史建云等译,北京:中国社会科学出版社,1998年,第16-17页。。并且,虽然初五日未被列入戈山的交易崇尚日,但该日的土地交易量为31宗,也高于表5所示单日平均交易量(27宗)的水平。同样,表5所示魏庄和颜孟庄的交易崇尚日,也分别呈现出类似6—9和5—10的集期间隔特征。

进而言之,人们为何尽量避开定期集的开市日进行土地交易?主要原因在于,土地买卖需要包括买卖双方和其他第三方共同参与其间,而定期集开市时,人们多趁期赴集贸易,不便进行土地买卖。乡村集市是乡民交换、娱乐和社会交际的重要场所,在广大乡村经济生活中发挥着主导的重要作用(54)李正华:《乡村集市与近代社会:20世纪前半期华北乡村集市研究》,北京:当代中国出版社,1998年,第1、22页。。由于乡民在进行土地买卖“书立正契”时,除买卖双方要当面“业价两交”外,其他族亲、邻佑等也都要亲自到场,或“署名画押”,或“丈量定界”(55)前中华民国司法行政部编、胡旭晟等点校:《民事习惯调查报告录》,北京:中国政法大学出版社,2000年,第403页。。例如,在山东恩县,土地买卖时需要买主、卖主、中人、四邻、算地先生一起到场丈量,之后会在买主家里开设宴席请客,然后再写立卖地文书(56)徐勇、邓大才主编:《满铁农村调查·惯行类第4卷》,北京:中国社会科学出版社,2017年,第983页。。因此,在开集之日,“村里几乎每户人家都有人去赶集”(57)杨懋春:《一个中国村庄:山东台头》,张雄等译,南京:江苏人民出版社,2001年,第186页。,邀约众人齐集到场并不容易。更甚者,土地买卖的中人尤其需要利用集市上与乡邻闲聊的机会,获取必要的土地交易信息。例如,杨懋春注意到“村民总是在集镇茶馆获得农产品价格的信息”(58)杨懋春:《一个中国村庄:山东台头》,第191页。,甚至当代乡村集市的茶铺和酒馆,也是乡民重要的信息交流平台,满足了人们获取信息的需要(59)徐京波:《从集市透视农村消费空间变迁——以胶东P市为例》,上海:上海三联书店,2017年,第94-96页。。

综上,3个庄园契约的立契日期,均表现出一定程度的集中性。这说明人们在选择土地买卖的日子时,有较强烈的倾向性偏好,大多会特意选择或有意回避某些特殊的日子。当然,由于传统社会中的小农出卖田产,“或以缺食,或以负债,或以疾病、死亡、婚嫁、争讼”(60)袁采:《袁氏世范》卷3,上海:上海人民出版社,2017年,第136页。,如若是在穷困潦倒、走投无路的悲惨境遇之下,只求“速售以苟延乎性命”(61)陈朝君:《蒞蒙平政录·为清查丁地以均差役以苏民累事》,《官箴书集成》第2册,合肥:黄山书社,1997年,第748-749页。,也就谈不上自主选择交易日期,尤其是对处于“长期的半无产化与短期的灾祸之双重压力”下的华北小农来说(62)黄宗智:《华北的小农经济与社会变迁》,北京:法律出版社,2014年,第253页。,更是如此。因此,前述3个庄园在交易崇尚日时的土地买卖量即使较多,但也只能达到总数的一半左右。

五、余论:乡村土地交易市场的宗族性和地域性

在中国传统乡村社会中,围绕土地买卖而形成的交易者之间的关系,是由人们生活于其间的经济关系、宗族关系、邻里关系等互相交织缠绕而成的网络。如果说傅衣凌先生最早关注的是土地在谁与谁之间买卖这一命题,讨论的是谁支配了交易者的“身体”的话,那土地在何时会出卖这一学界目前较少触及的问题,探讨的就是谁在影响交易者的“思想”?本文便基于新发现的孔府庄园契约文书、公私档案和田野调查等一手资料,围绕孔府庄园小农选择土地交易的年份、月份和日子进行初步探讨,以期揭示土地买卖与自然灾害、农事周期和定期市集期的相互关系。

研究表明,孔府庄园土地交易年际变化的突变性,深受当地自然灾害的影响,但这种影响又因灾害类型的不同和庄园的区位差异而有别。秋收之后的农闲季节,是孔府庄园小农土地买卖的高发期,而乡村定期集的开市,则在一定程度上抑制了小农的土地买卖活动。这是由当地周而复始的农事生产周期、不可预期的自然灾害和乡村社会的集市交易圈所决定的。这种慎重选择交易日期的观念说明,人们的卖地行为,绝不是临时起意的仓促行为,而是经过事前盘算的理性之举,甚至即使深受灾荒冲击,也仍然会从容选择合适而回避禁忌的日子。同时,学界很早就注意到传统社会存在村级土地市场,且处于人际关系网络支配之下(63)赵晓力:《中国近代农村土地交易中的契约、习惯与国家法》,《北大法律评论》编委会编:《北大法律评论》第1卷第2辑,北京:法律出版社,1998年,第435-437页;赵思渊:《19世纪徽州乡村的土地市场、信用机制与关系网络》,《近代史研究》2015年第4期。。但与江南、闽粤等地的强宗大族控制地方经济不同,孔府庄园所在地区的乡村土地交易,更是嵌入于乡村地方的集市圈中。也即,本区土地交易市场的边界,应是人际关系网络和市场交易网络重合交迭的区域。

当然,尽管本文的讨论初步揭示了孔府庄园小农在土地买卖时机选择上的集中性特征,但仍存在一些反例和特殊情形难以圆满解释,这或许有更深层次的原因,只能留待进一步研究。并且,本文也无意构建一个能够解释全国其他地区类似现象的理论,更不敢奢望本文的结论也同样适用于整个华北乃至全国。这是中国历史发展的特殊性和区域性使然,也是当前学界大力提倡区域史研究的魅力和价值所在。