能源与当代俄罗斯的国家认同

——一项基于互文性话语框架的实证研究*

2022-07-19葛静深

葛静深

【内容提要】对当代俄罗斯官方文本、学术文本和流行文化中“能源认同”因素的分析表明,当代俄罗斯同时存在“能源超级大国”和“反能源超级大国”两种认同话语,二者在彼此排斥的同时,又推动了彼此的再生产。能源因素在21世纪俄罗斯“大国愿景”重新确立的过程中发挥了重要作用,长期以来,俄官方着力将“能源超级大国”建构为一种官方意识形态。即使在油价暴跌和全球能源转型时期,俄官方仍然坚持自己作为“能源超级大国”的身份。但在未来能源发展趋势及应对层面,俄官方并未给出明确、具体的路线图,也未形成稳定的话语框架——其“能源超级大国”话语更多表现为一种“大国姿态”的自我主张和外交层面的“表演”。“反能源超级大国”话语将俄罗斯与西方的能源贸易视为一种对俄罗斯国家安全与文明身份的威胁,这种不安全感反向支持了“能源超级大国”认同的稳定性。在当前复杂的国际形势下,俄过去倡导的“能源市场去政治化”愈发艰难,将能源因素纳入其历史记忆,并以此维持自我身份的合法性,成为近期俄官方主导“能源认同”发展的新趋势。

一、引言

长期以来,与俄罗斯相关的能源政治议题一直在国际关系领域备受关注。就俄罗斯的能源议题而言,一些西方现实主义研究者认为,俄罗斯拥有所谓“能源武器”,并试图利用该武器建立一个新的“能源帝国”;①参见Anita Orban, Power, Energy, and the New Russian Imperialism, Westport: Praeger Security International, 2008; Zeyno Baran, “EU Energy Security: Time to End Russian Leverage”, Washington Quarterly, 2007, Vol.30, No.4, pp.131-144; Elena Kropatcheva, “He Who Has the Pipeline Calls the Tune? Russia’s Energy Power against the Background of the Shale ‘Revolutions’”, Energy Policy, 2014, Vol.66, No.3, pp.1-10; Jeffrey Mankoff, “Eurasian Energy Security”, Council Special Report No.43, New York: Council on Foreign Relations, 2009.而俄罗斯的领导层则专注于“能源地缘政治”,将俄罗斯的能源出口作为一种权力工具。②参见Pavel K.Baev, “Russian Super-Giant in Its Lair: Gazprom’s Role in Domestic Affairs”, In Europe’s Energy Security: Gazprom’s Dominance and Caspian Supply Alternatives, edited by Svante E.Cornell and Niklas Nilsson, Washington, DC, and Stockholm: Central Asia-Caucasus Institute, Silk Road Studies Program, 2008, pp.59-70; Pavel K.Baev, Russian Energy Policy and Military Power: Putin’s Quest for Greatness, London: Routledge, 2012; Marshall Goldman, Petrostate: Putin, Power, and the New Russia, New York: Oxford University Press, 2008.对于自由主义研究者来说,更具价值的议题,是如何通过市场和制度的逻辑,将俄罗斯与其他国际行为体之间的关系转变为“正和博弈”(positive-sum game),以确保更高的经济效率并降低紧张的政治局势。③参见Tatiana Romanova, “The Russian Perspective on the Energy Dialogue”, Journal of Contemporary European Studies, 2008, Vol.16, No.2, pp.219-230; Tatiana Romanova, “Russian Energy in the EU Market: Bolstered Institutions and Their Effects”, Energy Policy, 2014, Vol.74, No.12, pp.44-53; Tatiana Romanova, “Is Russian Energy Policy towards the EU Only about Geopolitics? The Case of the Third Liberalisation Package”, Geopolitics, 2016, Vol.21, No.1, pp.1-23; Tatiana Romanova, “Institutional Levels of Analysis and the Evolution of Russia-EU Relations: Some Theoretical and Practical Aspects”, International Organisations Research Journal, 2016, Vol.11, No.4, pp.224-248; Andreas Goldthau, “Resurgent Russia? Rethinking Energy Inc.”, Policy Review, 2008, No.147, pp.53-63; Andreas Goldthau, “Rhetoric versus Reality: Russian Threats to European Energy Supply”, Energy Policy, 2008, Vol.36, No.2, pp.686-692.

无论是将国际能源关系视为零和还是正和博弈,分析过程大多高度集中于能源政治的物质现实,从社会角度探讨能源关系的研究相对欠缺。以俄欧能源关系为例,如果在分析过程中只考虑物质现实,那么诸如“俄罗斯与欧盟如何为二者之间的能源关系‘赋予意义’”“俄欧之间的能源关系是如何受身份认知的影响而被解释为‘威胁’或‘利好’”等重要问题将无从解答。①Petr Kratochvíl, Lukáš Tichý, “EU and Russian Discourse on Energy Relations”, Energy Policy, 2013, No.56, p.393.国际关系理论中的建构主义传统为能源政治的现实主义、自由主义研究视角提供了一个有益的补充方案。

建构主义视角下的国际能源关系是一种复杂、动态、相互依存的社会进程的产物,反映在行为体表征自我与他者的各种身份与叙述之中。卡希尔(Tom Casier)、德巴德来本(Joan DeBardeleben)、克拉托奇威尔(Petr Kratochvil)、蒂奇(Lukáš Tichý)等学者的相关研究指出,影响俄欧能源政治进程的不仅仅是物质现实,国家身份认同以及话语政治同样发挥了重要作用。②参见Tom Casier, “Russia’s Energy Leverage over the EU: Myth or Reality?” Perspectives on European Politics and Society, 2011, Vol.12, No.4, pp.493-508; Tom Casier, “The EU- Russia Strategic Partnership: Challenging the Normative Argument”, Europe-Asia Studies, 2013, Vol.65, No.7, pp.1377-1395; Joan DeBardeleben, “Applying Constructivism to Understanding EU-Russian Relations”, International Politics, 2012, Vol.49, No.4, pp.418-433; Petr Kratochvíl, Lukáš Tichý, “EU and Russian Discourse on Energy Relations”, Energy Policy, 2013, No.56, pp.391-406.

本文将沿着这一建构主义研究传统展开。③本文的实证研究借鉴汉森(Lene Hansen)的后结构主义互文性话语分析框架,该框架可纳入广义的建构主义传统。根据伊曼纽尔·安德勒(Emanuel Adler)的观点,国际关系领域的建构主义包括:现代建构主义、现代语言建构主义、激进建构主义(包括后结构主义)和批判建构主义,参见Emanuel Adler, “Constructivism and International Relations”, in Walter Carlsnaes et al.eds., Handbook of International Relations, London: SAGE Publications, 2002, pp.96-98.笔者将对俄罗斯的“能源认同”进行实证性话语分析,力图为俄罗斯的能源政治研究提供一个更加细致的理论视角,探讨能源在俄罗斯国家认同中所扮演的角色,挖掘俄罗斯的国际能源战略与其国家身份认同、战略叙述以及社会思潮等变量之间的关系。

二、能源与国家认同

国家认同是一个庞杂的概念,包括民族认同、公民认同、政治认同、地域认同、文化认同等诸多方面。国家认同将自我的内部与外部感知联结在一起,在同一国家(民族)的成员之间产生一种同胞之情,同时使其意识到自我与他者之间的差异。①Manfred Beller, “Perception, Image, Imagology”, In Imagology: The Cultural Construction of National Characters - A Critical Survey, edited by Joep Leerssen and Manfred Beller, Amsterdam and New York: Rodopi, 2007, p.12.一个独特的国家认同需要的基本要素至少包括:与特定国土、祖国的联系(或共同的“缺乏联系”),作为一个单一民族的政治意愿,对一套共同价值观的信念,以及共同的大众文化记忆。②Anthony Smith, National Identity, Reno: University of Nevada Press, 1991.

国家认同的内外边界是由各种标志物构成的。这些标志物来自社会建构,通常会被严格控制——传统上由群体内的政治精英所主导,但今天的大众文化同样对其产生重要影响。这些社会建构的标志物对国家认同的形成极其重要,它们将长期维持“群体内”与“群体外”之间严格的身份差异。③参见Sandra Joireman, Nationalism and Political Identity, London: A&C Black, 2003.对于一些能源禀赋充裕的国家来说,能源因素往往能够构成其国家认同的重要标志物,这尤其适用于一些油气资源丰富的国家。比如,沙特阿拉伯的国家叙事中充满了对“黑金”(black gold)的自豪感,涵盖了与石油工业相关的所有活动:从作为高危行业的石油勘探到带来巨额财富的石油贸易。④参见Robert Vitalis, America’s Kingdom: Mythmaking on the Saudi Oil Frontier, Palo Alto, CA: Stanford University Press, 2009; Steffen Hertog, Princes, Brokers, and Bureaucrats.Oil and the State in Saudi Arabia, Ithaca, NY: Cornell University Press, 2011.

在国家认同相关的能源叙述中,石油一直是最重要的元素,这与石油所能创造的巨额国家财富有关。历史上,对本国石油这一战略资源的控制权常被认为是国家主权、民族独立的重要象征。1938 年,卡德纳斯(Lazaro Cardenas)对墨西哥石油工业的国有化改革被视为该国“仅次于革命本身的民族独立运动”⑤Daniel Yergin, The Prize.The Epic Quest for Oil, Money, and Power, New York: Basic Books, 1991, Chapt.14; George Philip, Oil And Politics in Latin America: Nationalist Movements and State Companies, New York: Cambridge University Press, 1992.。在墨西哥改革的激励下,许多第三世界国家在二战之后发起了追求石油主权的政治、社会运动,这些运动对国际秩序产生了深远影响。⑥孙学峰、王海滨:“中国获取全球石油资源的战略选择”,《当代亚太》,2010年第1期。比如20世纪50年代的伊朗石油国有化运动,虽然在西方的干预下未获成功,但却直接推动了伊朗民族主义运动在之后几十年的不断发展。⑦James Bill, William Louis, Musaddiq, Iranian Nationalism, and Oil, Austin: University of Texas Press, 1988.到20世纪80年代初,几乎所有拉美、中东地区的产油国都建立了本国的国家石油公司。对于这些国家来说,石油叙事与国家主权、民族独立以及民族自豪感直接相关,是国家叙事中最重要的标志物之一。

对于苏联解体后独立的产油国来说,石油元素也迅速被纳入其崭新的国家叙事之中。①Wojciech Ostrowski, Politics and Oil in Kazakhstan, New York: Routledge, 2009; Pauline Luong Jones, Erika Weinthal, Oil is Not a Curse: Ownership Structure and Institutions in Soviet Successor States, New York: Cambridge University Press, 2010.以阿塞拜疆为例,其国家叙事中的石油认同具有独特的历史文化渊源。早在19世纪90年代,在现代阿塞拜疆国家身份出现之前,巴库就已经成了全球石油工业的中心之一。在20世纪后半叶苏联将石油工业重心转移至伏尔加河中游以及后来的西西伯利亚地区之前,阿塞拜疆地区的石油产量超过苏联石油总产量的一半。②Nathaniel Moser, Russian Industrial Development 1861-2008: A Case Study of the Oil Industry, PhD diss., University of Manchester, 2009.直到苏联解体,阿塞拜疆一直是支撑苏联石油工业的设备制造中心。而在独立之后,与能源相关的历史成为阿塞拜疆支撑其“崭新国家故事”的叙事资源:雄厚的石油工业可以建构其国家身份的独特性,应对来自俄罗斯的潜在“身份认同威胁”;同时,石油工业可以推动阿塞拜疆迅速融入全球经济。因此,对阿塞拜疆等后苏联国家来说,石油象征着国家身份的现代性以及广泛的国际认可;对本国境内石油资源的自豪感和对自己作为“阿塞拜疆人”或者“哈萨克斯坦人”的自豪感,在实践、逻辑和意识形态层面上都具有显著的关联性。

在国家叙事中纳入能源认同并不是第三世界国家的专利。一些在现代国家身份确立很久之后才在本国发现油气资源的西方国家,也倾向于将本国的能源财富视作祝福而非诅咒,尽管会存在一些争论。围绕着能源的争论主要来自与之相关的环境议题,以及对“荷兰病”、国内制造业空洞化等的担忧;但这些消极因素往往可以被其他积极因素所中和。比如澳大利亚、加拿大等国的官方话语常常从技术创新的角度,对本国能源行业的技术成就进行积极叙述。挪威则开创了与能源相关的主权财富基金模式,将大部分石油收入作为国家储备资产;这一模式已被包括俄罗斯在内的许多国家广泛采用。③Edwin M.Truman, Sovereign Wealth Funds: Threat or Salvation? Washington, DC: Peterson Institute for International Economics, 2010.事实上,挪威国家身份中的能源认同,能够部分解释其长期奉行的外交政策中的所谓疑欧主义①李明明:“论挪威的疑欧主义及其‘欧洲问题’”,《欧洲研究》,2010年第6期。:1972、1994年两次挪威全民公投的结果(拒绝加入欧共体/欧盟),可以部分归因于丰富的油气资源所创造的国家财富带给挪威人的底气。②Richard Milne, “Norway: Cruise Control”, Financial Times, February 6, 2014.而在另外一些国家,能源却未被纳入其国家叙事与认同的核心。比如,英国的北海石油在20世纪80年代贡献了超过10%的财政收入,但在撒切尔夫人的话语中,几乎从未出现关于石油收入的只言片语。③Charles More, Black Gold: Britain and Oil in the 20th Century, London: Continuum, 2009.部分原因是西方语境中关于石油的道德讨论——偶然发现的石油所带来的巨额财富具有某种“道德污点”;但更重要的原因是,英国的石油储备主要来自苏格兰的东北部,离“伦敦的精英阶层”非常遥远,因此,“英国大都市的知识分子对于石油的想象力几乎为零”④Ian Jack, “North Sea Oil Fuelled the 80s Boom, but It Was, and Remains, Strangely Invisible”, Guardian, April 19, 2013.。而在另一方面,丰富的石油储备是苏格兰民族党进行社会动员的重要依托。苏格兰民族党在宣传苏格兰独立主张时,其中一项重要内容就是北海石油能够给苏格兰人带来巨大的利益。⑤岳鹏:“苏格兰独立公投视角下的民族主义结构矛盾”,《欧洲研究》,2015年第3期。伊拉克库尔德斯坦和南苏丹的民族独立运动也佐证了这一观点:油气资源是世界各地民族主义运动中“政治信心”的关键来源。⑥Gavin McCrone, “North Sea Oil is Key to an Independent Scotland”, The Guardian, March 10, 2014.

前文的分析表明,能源是一种具有普遍性的国家认同标志物,能够在国家叙事、国家认同中扮演重要角色;能源叙事中存在一定的消极因素(“能源诅咒”等),但这些消极因素可以被历史、技术、民主等其他积极因素所中和。同时,并不是所有的能源生产国都愿意被贴上“能源国家”的标签,能源在国家认同中的地位取决于国家叙事“情节的需要”。

三、“石油国家”还是“大国”:俄罗斯国家认同的复杂性

长期以来,俄罗斯的外在国家形象与其丰富的油气资源密切关联:石油和天然气工业被普遍认为是俄罗斯国民经济的基础,也是俄罗斯向海外投射影响力的重要工具。西方媒体热衷于将俄罗斯打造为一个庞大而危险的“能源国家”,比如《经济学人》杂志就常常刊载相关主题的讽刺漫画。一些西方学者认为俄罗斯符合一个“石油国家”的所有特征;①Marshall Goldman, Petrostate: Putin, Power, and the New Russia, New York: Oxford University Press, 2010.也有学者认为,俄罗斯从苏联继承的庞大而齐全的制造业基础(包括军事工业在内)使其明显区别于其他的“典型石油国家”。②Thane Gustafson, Wheel of Fortune.The Battle for Oil and Power in Russia, Cambridge, MA: Belknap Press, 2012, p.6.当然,这种“非典型性”无疑增加了俄罗斯对西方的“威胁性”与“破坏力”。

而能源因素在俄罗斯的自我认同中所扮演的角色,则是一个更复杂的问题。俄罗斯的历史以及多民族现状,使得利用民族要素建构国家身份的战略选择不具备现实可行性;③P.Duncan, “Contemporary Russian Identity Between East and West”, Historical Journal, 2005, Vol.48, No.1, pp.277-294.而苏联解体后,俄罗斯的国家身份随之发生剧变,作为身份认同的“苏联人民”(Советский народ)消失于历史舞台。“苏联人民”是一种跨民族身份,这一身份认同具有两个重要基础:一是共产主义意识形态,二是以强大军事(以第二次世界大战的胜利为象征)、科技(以1957年发射的人造卫星为象征)实力为基础的大国身份。随着苏联的解体,俄罗斯的民族认同失去了意识形态基础,而20世纪90年代的俄罗斯也几乎完全丧失了曾经的大国身份。齐甘科夫(A.Tsygankov)提出的西方主义、国家主义和文明主义,④A.P.Tsygankov, Russia’s foreign policy: Change and continuity in national identity, Lanham: Rowman & Littlefield, 2006, pp.4-7.大致能够反映这一时期俄罗斯在国家认同层面的三大主流思潮。比如,西方主义认同西方的自由市场经济原则,主张在俄罗斯联邦境内建立一个真正的“公民国家”;一些文明主义支持者则认为,新的俄罗斯应该成为一个以俄罗斯族人口为基础的“民族国家”。国家认同的缺失是后苏联时代俄罗斯政府面临的一大难题,该问题在普京上台之前并未得到很好的解决——旷日持久的两场车臣战争的深层原因即是民族认同问题。

进入21世纪,随着俄罗斯政治进入普京时代,国家主义思想开始发挥主导作用。俄罗斯官方开始贯彻新的内政、外交理念,以恢复俄罗斯在全球事务中的地位。①E.B, Rumer, Russian foreign policy beyond Putin, London: International Institute for Strategic Studies, 2007, pp.7-8.如前文所述,苏联时期国家认同的基础之一是大国身份,而普京执政的一个长期目标即是恢复俄罗斯在国际秩序中“应有的”大国地位。2000年出台的《俄罗斯联邦外交政策构想》明确指出,俄罗斯外交政策的主要目标之一,是“在国际社会中取得最符合俄罗斯联邦作为大国之利益的重要地位”②Концепция внешней политики Российской Федерации.11 июля 2000 г.https://www.ng.ru/world/2000-07-11/1_concept.html。2013年的《构想》重申了这一点,指出俄罗斯外交政策的目标为“确保其在国际社会中的优先地位,成为现代世界中最有影响力和竞争力的一极”③Концепция внешней политики Российской Федерации 2013.12 февраля 2013 г.https://legalacts.ru/doc/kontseptsija-vneshnei-politiki-rossiiskoi-federatsii-utv-prezidentom/。普京为俄罗斯带回了诸多国家认同标志物,从克里姆林宫卫队的制服到曾经的苏联国歌旋律。第二次车臣战争和2008年俄格战争是进入21世纪之后俄罗斯大国姿态初步的国际展现,俄罗斯围绕着大国身份而形成的国家认同逐渐稳固。而从普京第三任期开始,随着俄罗斯周边国际局势日趋紧张,俄官方政策导向明显表现出民族主义转向,多数俄罗斯人也将克里米亚的“回归”视为俄罗斯大国地位复兴的关键一步。④Levada Center, March 23, 2015, http://www.levada.ru/23-03-2015/krym-i-rasshirenie- rossiiskikh-granits

很多学者曾论证过俄罗斯的大国意识。莱格沃尔德(R.Legvold)认为,“大国”(Державость)作为一种政治现象和观念,对俄罗斯来说有特殊意义——越是在危难时刻,俄罗斯人越是表现出对于恢复自我大国地位的渴望,“无论有没有与之对应的实力,他们都会坚持自我对于大国角色和大国影响的天然权力”⑤Robert Legvold, “Russian Foreign Policy During State Transformation”, in Robert Legvold (ed.), Russian Foreign Policy in the 21st Century & The Shadow of the Past, New York: Columbia University Press, 2006, p.114.。乌尔诺夫(M.Urnov)将俄罗斯的大国意识定位为“全球舞台上的一个独立角色,能够挑起恐惧以赢得尊重,并具有将自我意志强加于人的能力”⑥Mark Urnov, “Defeating the authoritarian majority: an uneasy agenda”, in Vladislav Inozemtsev and Piotr Dutkiewicz, Democracy versus Modernization: A Dilemma for Russia and for the World, London: Routledge, 2013, pp.65-76.。波波·罗(Bobo Lo)则认为,后苏联时代俄罗斯的大国意识是一种新的意识形态,是基于其对自我全球地位的信念,即坚信俄罗斯理所当然拥有参与任何对其自身利益有重要影响之事务的权力。①Bobo Lo, Russian Foreign Policy in the Post-Soviet Era: Reality, Illusion and Mythmaking, Basingstoke and New York: Palgrave, 2002, p.53.

大国意识在俄民众的认知中也占据重要位置。在列瓦达中心的一项长期调查中,俄罗斯的受访者被要求在“生活水平提高但丧失大国地位”和“成为受人尊敬、令人害怕的大国”之间做出选择——2003年,有54%的人选择了“生活水平”,另外43%的人选择“成为大国”;而在2020年新冠肺炎疫情的时代背景下,有63%的受访者选择“生活水平”(历史最高水平),但仍然有35%的受访者坚持选择“成为大国”。②Levada Center, Public Opinion 2020.Yearbook, Moscow: Levada Center, 2020, https:// www.levada.ru/sbornik-obshhestvennoe-mnenie/obshhestvennoe-mnenie-2020/根据“全俄社会舆论中心”(ВЦИОМ)2021年的一项调查,51%的受访者认同“俄罗斯必须成为一个拥有强大军事力量和影响世界政治能力的大国”。为了达成这一目标,47%的受访者认为,公民个人可以为了国家和社会的整体利益而牺牲自己的个人利益。③Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Государство и общество: цели, приоритеты, императивы.12 февраля 2021 г.https://wciom.ru/analytical- reviews/analiticheskii-obzor/gosudarstvo-i-obshchestvo-celi-prioritety-imperativy与这一调查结果形成鲜明呼应的是,在2022年2月俄对乌发起“特别军事行动”之后,抛开在战场和国际舆论场合遇到的诸多阻力,以及西方对俄发起的严苛制裁,在2022年3月5日的民调中仍有超过七成的受访者支持此次行动,且认为行动“相当成功”。④Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Армия и общество на фоне специальной военной операции.5 марта 2022 г.https://wciom.ru/analy tical-reviews/analiticheskii-obzor/armija-i-obshchestvo-na-fone-specialnoi-voennoi-operacii

在“全俄社会舆论中心”2020年的一项调查中,尽管只有31%的受访者认为俄罗斯在21世纪的发展目标应是“重获苏联的‘超级大国’地位”(相比2014年,这一比例下降了11%),但仍有44%的受访者将国家发展的目标确定为“10-15个经济发达、具有政治影响力的国家之一”。⑤Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Цели России в XXI веке.15 сентября 2020 г.https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/czeli- rossii-v-xxi-veke如果说不利的外部环境以及近年来俄罗斯难称顺利的发展局面让相当一部分俄民众放下了超级大国的执念,但是,“一个有影响力的大国”仍然是多数俄罗斯人对其国家地位认知的底线。

鉴于大国意识对于当代俄罗斯国家认同建构的重要性,对俄罗斯国家认同中能源问题的讨论,必须与俄罗斯的大国认同相结合。油气资源给俄罗斯带来了巨大的财富,是俄罗斯国内经济的“火车头”。但如前文的民调结果所述——相当一部分俄罗斯人认为,经济的发展未必能为俄罗斯带来大国地位,公民的个人利益与社会福祉在必要的情况下,可让位于争取大国地位的国家行动。在俄罗斯民众看来,俄罗斯的大国地位主要来源于军事实力和政治影响力,能源财富与大国地位之间似乎没有明确的相关性;并且,由于俄社会中根深蒂固的官僚、腐败问题,能源财富与国家经济、人民生活水平之间的关系甚至还“非常可疑”。

这种矛盾的逻辑同样反映在俄官方的能源政治问题上。油气资源在俄罗斯国家经济体系中的地位毋庸置疑,但其对俄罗斯大国身份的贡献并没有那么不言自明,二者的互动关系是一个复杂的问题。“反西方”的姿态在一定程度上有利于俄罗斯的国内团结,却与石油、天然气工业的利益相反——俄罗斯的油气部门需要向国外出售能源以获得利润,而俄罗斯对高纬度、北极地区新油田的开发也需要来自西方国家的技术支持。在俄罗斯能源问题上,地缘政治安全和经济一体化之间存在明显冲突,这种冲突必然反映在俄罗斯的国家能源叙事之中。在下文中,笔者将结合具体文本对俄罗斯官方及社会语境中的能源叙事进行分析,揭示能源因素在当代俄罗斯国家认同中的复杂地位。

四、研究设计

为了进一步探讨能源在俄罗斯国家认同中所扮演的角色,笔者将利用互文性话语分析框架,对当代俄罗斯的能源认同进行实证性话语分析。分析的重点集中在各行为主体对与俄罗斯能源相关的物质现实和社会现实的话语表述,并以此为基础考察这些话语之间是如何通过“互文性”联结而固定为话语框架、最终转化为知识系统、建构当代俄罗斯国家认同的。

(一)理论依据:“互文性”话语分析框架

福柯(Michel Foucault)认为:“话语分析者并不试图检查任何话语版本或者主张的真实性,而是试图了解现实是如何被话语所建构的。”①Stephanie Taylor, What Is Discourse Analysis? London and New York: Bloomsbury, 2013, p.35.这一论断后来成为国际关系领域话语分析研究范式的思想源泉。正如福柯所说,“陈述所需遵守的物质性规则属于制度的秩序而不是时空定位的秩序”,因此语言具有“重新编排和复制”客观现实的可能性,人们可以通过对语言的“生产、操控、使用、传播”以实现对外在世界的“联结、分解、重构甚至摧毁”。②Michel Foucault, The Archaeology of Knowledge, New York: Pantheon Books, 1972, pp.97-103.

本文借鉴汉森(Lene Hansen)的“互文性”话语分析理论框架。该理论的核心议题是身份的话语建构。因此,该方法非常适合用来分析本文中的俄罗斯国家身份认同问题。③参见葛静深:“‘俄罗斯北方’:当代俄罗斯北极大国身份的学术话语建构”,《俄罗斯研究》,2019年第3期;葛静深:“俄罗斯北极宏观区域身份的多维话语建构”,《俄罗斯研究》,2020年第2期。在“互文性”话语分析的过程中,身份认同的建构被置于一个严谨的研究框架之内,研究哪些符号被特殊的话语或文本表达出来,它们如何被连接在一起以实现一种话语稳定性;哪些地方会出现一些不稳定性和“小错误”,以及其他竞争话语是如何把同样的符号建构出不同结果的。④[丹]莱娜·汉森:《作为实践的安全:话语分析与波斯尼亚战争》,孙吉胜、梅琼译,北京:世界知识出版社,2016年,第48页。话语是不稳定的,任何政策和身份之间的联系或是对身份的表达也不会绝对稳定;话语的不稳定性也为改变身份或对外政策提供了施动性的空间,为解构既有事实、挑战主导话语、引发变革提供了可能。

根据克里斯蒂娃的“互文性”概念,一个文本的意义并不完全由文本本身所赋予,而总是阅读和诠释其他文本的产物;任何文本都是对其他文本的吸收与转化。⑤Julia Kristeva, “Word, Dialogue and Novel”, In The Kristeva Reader, edited by Toril Moi, New York: Columbia University Press, 1986, p.37.因此,尽管官方话语赋予了国家行动以合法性,在任何情况下对于理解国内、国际政治与社会关系都非常关键,常被作为话语分析的起点;但所有官方对外政策文本是存在于一个更大的文本网络之中的,而非脱离广大社会话语而存在;这个文本网络还包括其他政策文本,涉及新闻、学术作品、流行非虚构文学作品,甚至还包括虚构性的大众文化产品等。

基于“互文性”概念,汉森开发了一套“互文性研究模型”,主要包括四种互文性话语分析模式,每一种都有各自的分析重点、分析对象和分析目标,将研究重点从官方话语扩大至更广泛的行为体、文本和媒介。

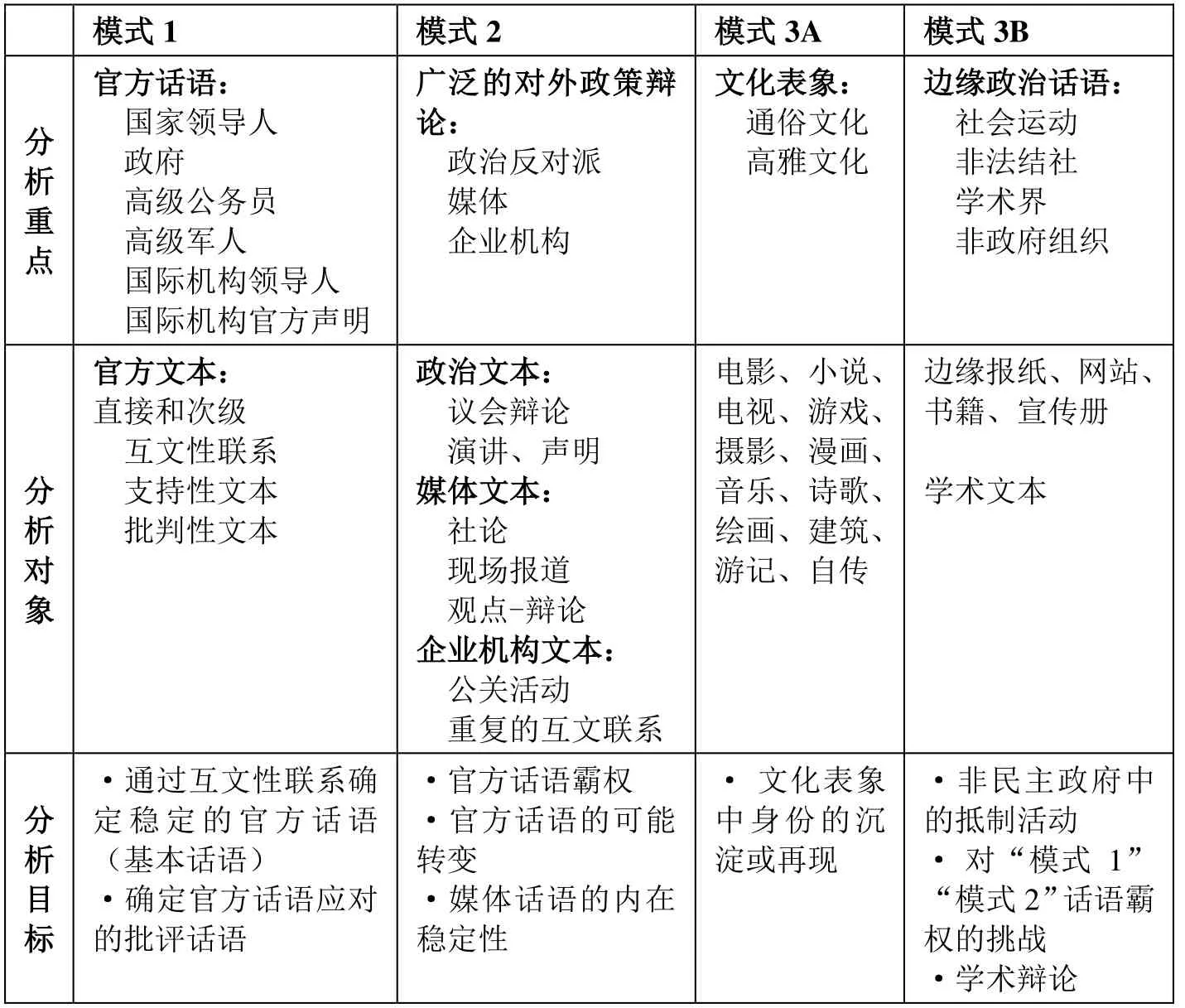

表1 互文性研究模型

(二)数据来源

在本文中,笔者主要在模式1、模式3A、模式3B的框架内收集材料进行分析。①关于“互文性研究模型”中各种分析模式的详细介绍,请参考[丹]莱娜·汉森:《作为实践的安全:话语分析与波斯尼亚战争》,第64-70页。其中,模式1直接建立在对官方话语的分析基础之上,着重分析有批准对外政策官方权威的政治领导人以及在执行这些政策中发挥重要作用的领导人的话语行为,目标在于仔细研究官方话语中的身份认同建构。

除了官方文本,互文性话语分析还格外关注大众文化。模式3A引入对大众文化产品的分析,尤其关注大众文化是如何再现、传播或挑战官方话语表象的。事实上,大众文化以一种隐性的形式勾连了精英、大众的意识形态与价值观,围绕着各种流行文化制品所形成的无穷无尽的日常社会互动,影响民众看待自己和外在世界的方式;同时,大众文化产品中表征的国家认同与民族叙事,在日常生活的场景中被不断地生产和再生产,这反过来将再生产的“大众地缘政治脚本”反馈给精英阶层,从而影响宏观层面的地缘政治理念、国家安全战略及外交政策等。①葛静深:“大众地缘政治想象中的身份政治与‘他者’形象——以美俄(苏)之间的大众文化形象建构为个案”,《外交评论(外交学院学报)》,2022年第1期。

除了模式1和模式3A,本文还引入了模式3B中对学术文本的分析。尽管今天的俄罗斯也存在边缘性的“反普京”“反政府”社会运动,但在当代俄罗斯国家认同问题的探讨中,真正有价值的“边缘话语”更多存在于学术界,比如持自由主义立场的知识分子。②本文没有将模式2纳入研究框架。模式2关注政治反对派、媒体和企业机构所产生的“更广泛的政治辩论”,但在当代俄罗斯的政治语境中,政府享有充分的话语权和所谓“政治霸权”,不具有美国、西欧的“政治辩论”语境,因此将这一部分纳入分析的价值有限。

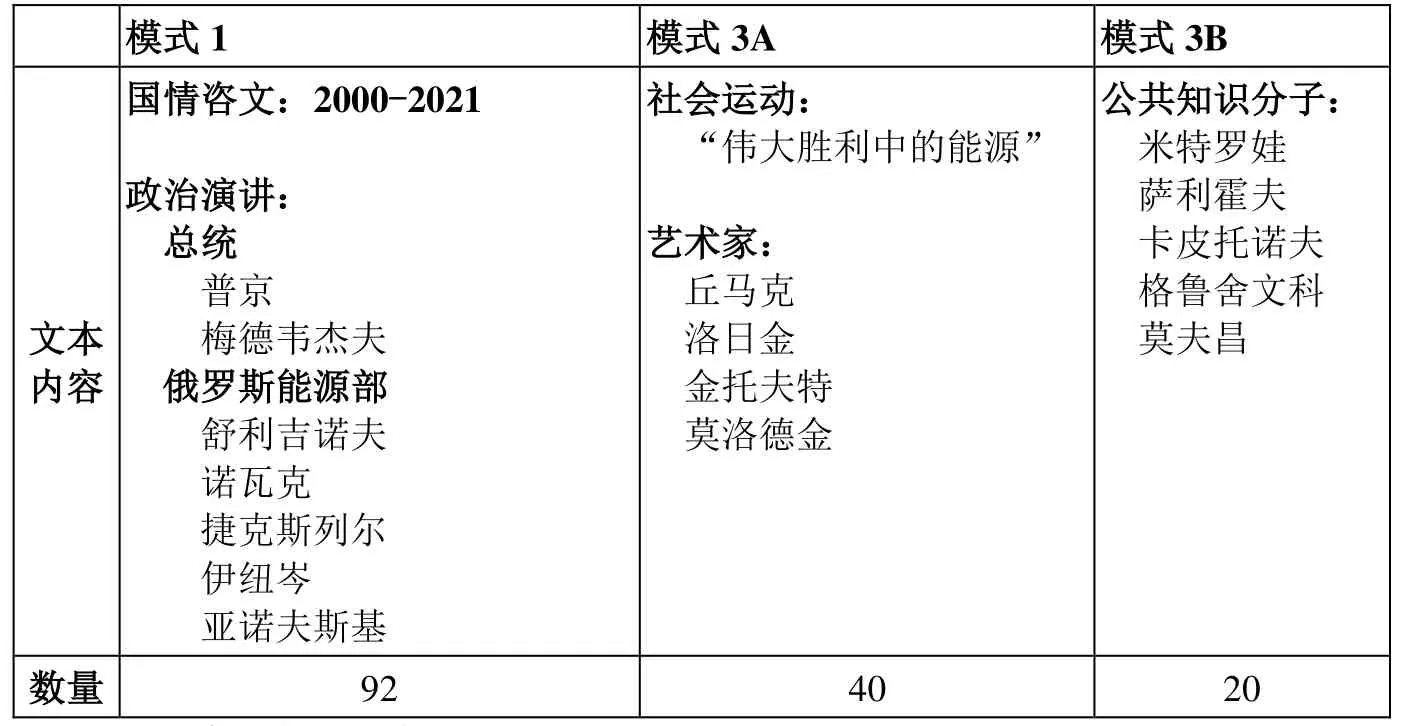

具体来说,笔者在模式1框架内选取了2000-2021年普京和梅德韦杰夫作为总统发布的国情咨文、2012年以来普京在公开场合发表的与能源议题相关的部分政治演讲、2012年以来俄罗斯能源部部长舒利吉诺夫(Н.Г.Шульгинов)、前部长诺瓦克(А.В.Новак)、前副部长捷克斯列尔(А.Л.Текслер)、伊纽岑(А.Ю.Инюцын)、亚诺夫斯基(А.Б.Яновский)等在公开场合发表的部分演讲,共92个文本作为官方话语的分析材料。在模式3A中,笔者主要关注2015年俄罗斯能源部发起的名为“伟大胜利中的能源”(Энергия Великой Победы)的社会运动、俄罗斯当代艺术家丘马克(А.Чумак)、洛日金(В.Ложкин)、金托夫特(А.Ю.Беляев-Гинтовт)、莫洛德金(А.Молодкин)所创作的艺术作品,共40个文本作为大众文化话语的分析材料。在模式3B中,笔者选取了米特罗娃(Т.А.Митрова)、萨利霍夫(М.Р.Салихов)、卡皮托诺夫(С.Капитонов)、格鲁舍文科(Е.Грушевенко)、莫夫昌(А.А.Мовчан)五位公共知识分子于莫斯科卡内基研究中心发表的评论文章,共20个文本作为学术话语的分析材料。

表2 本研究选取的分析文本

(三)编码原则与分析步骤

为了保证分析结果的科学性与准确性,笔者利用质性分析软件“MAXQDA2020”管理所收集的数据集,并对所有文本进行编码分析。

第一步:对收集的所有文本进行初步的开放性(归纳)编码。这一过程围绕两个基本问题:

(1)俄罗斯的国家身份是如何被界定并表述的;

(2)俄罗斯与自己的能源财富之间的关系是如何被界定并表述的。

在阅读和编码过程中,笔者利用这两个问题来审视数据集中的每一个文本,以确定其中反复出现的叙述模式、主题、概念以及文本间的互文关系,并对这些代码进行概念性分类,形成俄罗斯“能源认同”的总体性话语框架。

第二步:2012年后,由于俄罗斯面临的内外政治局势和宏观经济环境均发生了较大变化,这些变化有可能对本文的研究结果产生较大影响,因此,笔者筛选出了2012-2021年的57篇官方文本,进行进一步的个案分析。为了详细考察这一时期俄官方的能源话语结构,本部分研究将借鉴“框架理论”的分析模式,对这些文本重新进行混合式编码。

第三步:在前两步编码结果的基础之上,总体分析近20年来俄罗斯国家认同的建构与其能源财富之间的关系,挖掘、梳理、比较俄罗斯能源政治和身份认同中的主导性话语结构,并追踪话语的历时性变化。

五、作为“能源超级大国”的俄罗斯

互文性话语分析强调要从文本中解读基本话语。一般来说,对外政策的辩论总是围绕有限的几个话语展开的,这些话语就是基本话语。基本话语往往由围绕共同主题、身份、政策的多种文本构成,是理解身份与对外政策的关键;通过基本话语,可以发现表述身份与政策的主要不同观点。基于前文步骤的编码分析表明,“能源超级大国”话语是当代俄罗斯国内政治语境中的一个基本话语,与俄罗斯对内、对外的国家认同密切相关。

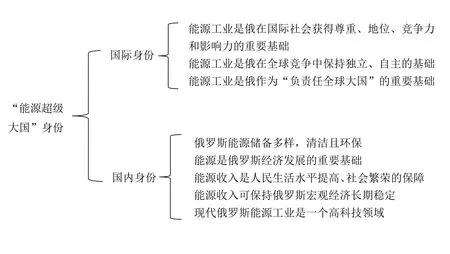

图1 俄罗斯“能源超级大国”身份认同的话语结构

在国内层面,俄罗斯能源储备多样,是经济发展、人民福祉、社会繁荣的基础,能源租金收入能够保持俄罗斯宏观经济稳定。而在对外层面,发达的能源工业是俄罗斯在国际体系中保持独立自主的关键,也是俄罗斯作为“负责任全球大国”辐射影响力的基础。

(一)苏联解体后俄官方“能源认同”的建构历程

俄罗斯作为一个“能源超级大国”的国家认同,首先是基于油气行业在俄罗斯国家经济体系中的重要地位。20世纪90年代,油气工业与俄罗斯其他工业部门一起遭受转型衰退。到1995年,俄罗斯的石油产量与1989年的峰值相比已经“腰斩”。之后,世界石油价格的低迷使得俄罗斯能源工业雪上加霜。在这一历史背景下,俄罗斯的石油行业被匆忙地私有化,石油市场被十几家相互竞争的合资、私营石油公司瓜分,并出现了卢克、尤科斯和苏尔古特三家新兴石油巨头。①参见Li-Chen Sim, The Rise and Fall of Privatization in the Russian Oil Industry, London: Palgrave Macmillan, 2008; Thane Gustafson, Wheel of Fortune.The Battle for Oil and Power in Russia, Cambridge, MA: Belknap Press, 2012.通过1995-1996年的债转股,一些石油公司(如尤科斯)落入了新兴的金融寡头手中;另一些石油公司则仍然处在地区精英(如鞑靼斯坦和巴什科尔托斯坦共和国)以及效忠克里姆林宫的实业家(如卢克和苏尔古特石油公司)的控制之下。与石油行业相比,俄罗斯的天然气行业在20世纪90年代并未受到私有化浪潮的冲击。在原苏联天然气工业部部长、1992-1998年担任俄罗斯总理的切尔诺梅尔金(В.С.Черномырдин)的主导下,苏联天然气工业部被保留、改组为俄罗斯天然气工业股份有限公司(Gazprom),由国家控股,保留了对俄罗斯天然气工业和管道运输网络的垄断权。②Jonathan Stern, The Future of Russian Gas and Gazprom, Oxford: Oxford University Press, 2005.

进入21世纪,普京通过一系列果断举措,使俄罗斯政府重新获得了对国家能源行业的控制权。③Michael Bradshaw, “The Kremlin, National Champions, and the International Oil Companies: The Political Economy of the Russian Oil and Gas Industry”, Geopolitics of Energy, 2009, Vol.31, No.5, pp.1-14.在2003年以偷税漏税等罪名逮捕创始人霍多尔科夫斯基(М.Б.Ходорковский)之后,国有独资的俄罗斯石油公司接管了尤科斯石油公司的大部分资产。随后在2005年,俄罗斯天然气工业股份有限公司收购了西伯利亚石油公司。重新控制能源行业,是俄罗斯中央权力得到重新确立,经济复苏并开始持续、快速发展的一个标志性事件;也可以认为,能源因素在21世纪俄罗斯大国愿景重新确立的过程中发挥了重要作用。尽管俄政治精英普遍认为,俄罗斯的大国地位必须在国际上得到重新认可,但直到普京第二任期的国际油价暴涨时期,以俄罗斯国家对能源资源的重新控制为基点,俄罗斯21世纪的大国之路才真正寻找到了实质性的突破口。

上台之初,普京将俄罗斯外交的首要目标界定为维持外交战略的独立性,强调国内目标高于国外目标;①Послание Федеральному Собранию Российской Федерации.8 июля 2000 г.http:// www.kremlin.ru/events/president/transcripts/21480并指出俄罗斯应坚持与其他国家建立“利益平衡、互利合作、相互尊重、相互信任”的国家关系,成为一个“可靠的合作伙伴”。②Послание Федеральному Собранию Российской Федерации.3 апреля 2001 г.http:// www.kremlin.ru/events/president/transcripts/21216在2002年的国情咨文中,普京指出,“在今天的世界上,没有人打算对我们有敌意——没有人希望这样,也没有人需要这样。但也没有人特别对待我们,没有人要特别帮助我们。我们需要自己在‘阳光经济’下争取一席之地”;并指出,俄罗斯正在积极融入国际社会,“找到盟友和自身成为其他国家的可靠盟友尤为重要”。③Послание Федеральному Собранию Российской Федерации.18 апреля 2002 г.http:// www.kremlin.ru/events/president/transcripts/21567在这一背景下,油气工业显然是这一时期俄罗斯融入欧洲、融入世界经济的战略依托之一。“在中断了十年之后,我们的石油产量已经回到了世界第二位,在能源贸易方面回到了世界第一的位置。我们必须明智地利用本国在国际经济体系中的新地位”④Послание Федеральному Собранию Российской Федерации.18 апреля 2002 г.http:// www.kremlin.ru/events/president/transcripts/21567;“(自1999年以来)俄罗斯的原油、石油制品和天然气出口增长了18%,今天的俄罗斯是世界最大的能源出口国之一”⑤Послание Федеральному Собранию Российской Федерации.16 мая 2003 г.http:// www.kremlin.ru/events/president/transcripts/21998。随着国际油价的上涨,能源工业所创造的财富客观上推进了俄罗斯重回世界舞台中心的进程。

在普京的第二个总统任期(2004-2008)结束时,依靠持续多年的高油价,俄罗斯的经济已经实现了相当程度的复苏:“在经历了多年的工业衰退之后,俄罗斯联邦的经济不仅实现了全面好转,而且已经成为世界十大经济体之一。”①Послание Федеральному Собранию Российской Федерации.26 апреля 2007 г.http:// kremlin.ru/events/president/transcripts/24203俄罗斯中央政府在这一时期成功实现了对国家能源综合体的完全控制,并在这一过程中明确拒绝将国家能源工业“安全化”,积极将能源作为推进俄罗斯对外政策的工具和杠杆。②Pavel K.Baev, “From European to Eurasian Energy Security: Russia Needs and Energy Perestroika”, Journal of Eurasian Studies, 2012, Vol.3, No.2, p.178.与国际油价上涨、俄罗斯经济复苏同步发生的,是俄罗斯国内政治发展模式的转变。2005年普京在国情咨文中明确提出了“主权民主”思想,这也标志着以“俄罗斯新思想”为代表的普京特色发展模式的基本确立;2006年,俄罗斯进入所谓“主权民主”思想时期,并在2008年后逐渐符号化为“俄罗斯保守主义”。

尽管能源所创造财富的激增与俄罗斯主权民主思想的确立,在时间上存在明显的关联性,但正如一些学者指出的,政治发展理念的转变并不一定由“不断增长的能源租金直接驱动”。“主权民主”思想反映出的是普京本人对于20世纪90年代俄罗斯混乱局面的反思,以及他为“纠正那个时代的错误”而做出的努力;虽然俄罗斯政治的“威权主义”转向明显受益于21世纪初石油租金的暴涨,但高油价只是为普京实践其政治理念创造了物质条件,而非内因。③Robert W.Orttung, “Energy and State-Society Relations: Sociopolitical Aspects of Russia’s Energy Wealth”, in Russian Energy Power and Foreign Relations: Implications for Conflict and Cooperation, edited by Jeronim Perovic, Robert W.Orttung and Andreas Wenger, London and New York: Routledge, 2009, pp.54-55.普京的“主权民主”和“俄罗斯保守主义”理念是一套精心设计的意识形态体系,这一套体系可以完整地诠释俄罗斯历史,并能够预测未来。④Anne Applebaum, “Putinism: The Ideology”, The London School of Economics and Political Science, February 2013, https://www.lse.ac.uk/ideas/Assets/Documents/updates/LSE -IDEAS-Putinism-The-Ideology.pdf

(二)油价暴跌、全球能源转型背景下俄官方的“能源认同”建构

如前文所述,普京前两个任期内俄罗斯国力的复苏与大国影响力的恢复,在很大程度上来源于能源创造的大量财富。从这一意义上说,能源财富为普京模式的确立提供了坚实的物质基础。能源是21世纪俄罗斯大国地位的底色,哪怕西方话语常常对俄罗斯的“能源超级大国”地位进行污名化(如拉夫罗夫2007年所说,西方常指责俄罗斯的“能源勒索”,“将能源超级大国的可疑地位强加给我们”①Лавров С.В.Настоящее и будущее глобальной политики: взгляд из Москвы// Россия в глобальной политике.2007.№.2.),但对手反对的可能恰恰是值得坚守的,正如诺瓦克2013年在美国布鲁金斯学会发表的演讲中所说的:“能源产业是俄罗斯经济的‘火车头’,限制其发展在经济上是不切实际的。”②Новак А.В.Приоритеты российской энергетической политики.6 декабря 2013 г.https://minenergo.gov.ru/node/3380

在能源价格高涨的时期,俄官方没有任何理由将自我的身份认同与能源财富进行“脱钩”。那么在油价暴跌的背景下呢?2008年金融危机引发能源市场动荡,梅德韦杰夫在其著名的《俄罗斯,前进!》一文中,直接将俄罗斯的能源产业定位为“原始经济”和“过时的习惯”,认为背负着能源“重担”的俄罗斯将“没有未来”。③Медведев Д.А.Россия, вперед! 10 сентября 2009 г.http://www.kremlin.ru/events/ president/news/5413而乌克兰危机、西方的大规模制裁、“双碳”背景下的气候议程以及2020年以来的全球新冠肺炎疫情,近年来持续影响着俄罗斯的外部能源市场环境。但从笔者所收集的文本分析来看,梅德韦杰夫的说法,只能看作是俄官方在较长时期内能源认同建构过程中的一个小小插曲。从普京的第三任期开始,“能源超级大国”的身份认同重回俄官方话语的舞台中央,与俄外部的恶劣环境形成了鲜明对比。

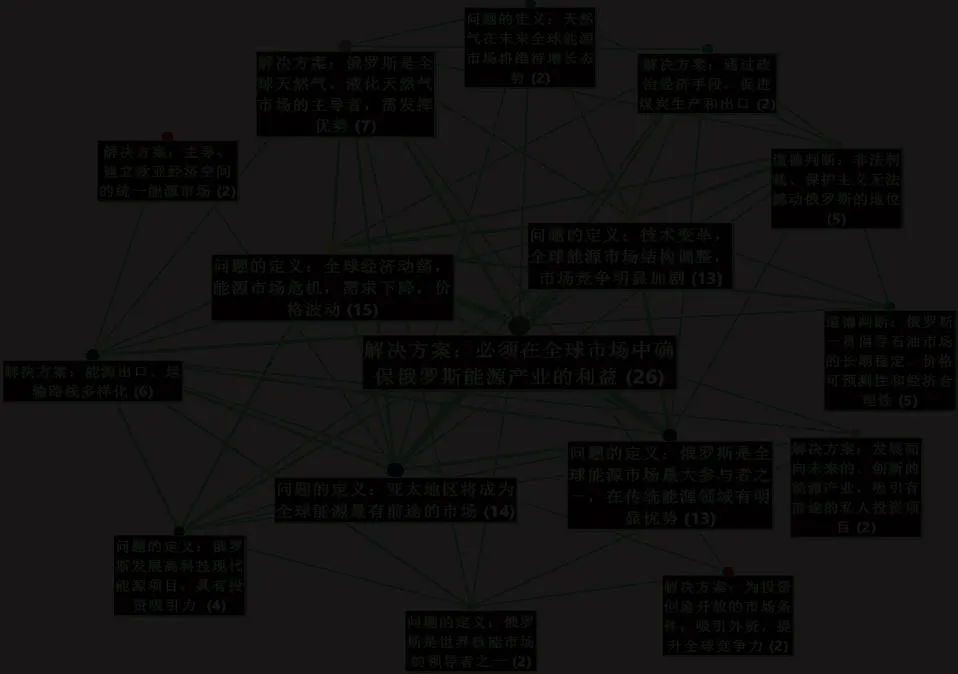

为深入探讨国际能源市场动荡背景下俄官方能源认同的建构倾向,笔者对2012-2021年的57篇官方文本进行了深入的个案分析。该部分的编码原则采用混合编码模式:首先,笔者依据“框架理论”,对这57篇文本进行第二轮归纳编码,将代码按照问题的定义、原因诊断、道德判断、解决方案这一规则进行分类。④本文采用罗伯特·恩特曼(Robert Entman)的观点,将“框架”定义为“选择可感知现实的一些方面,并使它们在一个交流的文本中更加突出,以这样一种方式来促成一个特定问题的定义、因果解释、道德评价和/或处置建议”。参见Robert M.Entman, “Framing: Toward clarification of a fractured paradigm”, Journal of Communication, 1993, Vol.43, No.4, pp.51-58.之后,笔者采用斯坦西克(Andrej Stancik)等学者的方法,将国际能源关系中的大国地位分解为三大组成要素(即三个演绎代码):利益确认、关系平衡和尊重,⑤参见Andrej Stančik, Jan Osička, Indra Overland, “Villain or victim? Framing strategies and legitimation practices in the Russian perspective on the European Union’s Third Energy Package”, Energy Research & Social Science, 2021, Vol.74.并将这三大要素同归纳代码中与其内容重叠的部分进行广泛的比对、合并,产生三组混合代码——俄罗斯能源产业的国际竞争力、全球能源安全与合作、未来能源发展趋势及俄罗斯应对,分别对应了利益确认、关系平衡以及尊重这三大要素。这三组混合代码的形成过程本身,证明了这一时期俄官方的能源话语结构与其“能源超级大国”的自我定位是吻合的。这三组混合代码也代表了2012-2021年俄罗斯“能源超级大国”话语的三个主要的互文性框架(如图2-4所示)。可以认为,该套混合代码能够较为全面地反映2012年以来俄官方“能源超级大国”认同话语的基本结构。

图2 “俄罗斯能源产业的国际竞争力”话语的互文框架图① 该图由MAXQDA2020软件自动统计、生成,框内文字为笔者根据文本内容和编码规则编写的内容代码,代码后的数字为该代码在文本集中(57篇)出现的总频次,图中统计了所有频次大于1的代码。在同一文本中共同出现的两组代码之间会自动生成一条直线,线条的粗细代表了共现频次的多少:频次越多,线条越粗。因此,这些代码及线条所构成的网络可以直观展现文本内容之间的互文性和关联性——所有进入该“网络”中的代码,都与其他代码有或强或弱的互文性和关联性。下同。

1.“俄罗斯能源产业的国际竞争力”话语框架

这一时期俄官方“能源认同话语”的第一个框架为“俄罗斯能源产业的国际竞争力”。在该话语框架中,俄罗斯的外部能源市场环境被描述为“全球经济动荡,能源市场危机,能源需求下降、价格波动”。同时,俄官方也清晰地意识到,随着技术变革和全球能源结构的调整,越来越多的行为体正在进入能源市场,竞争明显加剧。在这一不利的外部环境中,如图2所示,居于该框架核心的话语要素是“必须在全球市场中确保俄罗斯能源产业的利益”,即面对动荡的市场环境、飞速发展的能源技术变革,俄罗斯作为“能源超级大国”的首要应对策略是“利益的确认”——不惜代价确保俄罗斯的利益,并提出了一系列具体的解决方案。需要注意的是,该话语框架中涉及对“自我”和“他者”的道德判断:俄罗斯是国际能源市场的“稳定剂”,“非法制裁”俄罗斯的某些西方国家则是扰乱能源市场的祸首。

2.“全球能源安全与合作”话语框架

图3展现的是“全球能源安全与合作”框架。该框架的结构非常清晰,居于核心位置的要素为“俄倡导建立全球伙伴关系,倡导全球能源市场的去政治化,确保世界能源安全”。在“全球能源市场动荡”的大环境下,该框架强调了俄罗斯与欧洲、亚太、“欧佩克”等主要合作伙伴在“平等”交往的过程中,秉持“实用主义”和“负责任”的姿态。在这一全球能源关系中,俄罗斯是“遵循正常商业逻辑”的可靠伙伴,而某些西方国家则绑架能源问题,使之成为政治分歧的“人质”。在这样的身份建构逻辑中,俄罗斯倡导、维护全球能源关系的“平衡”,从而确认了“能源超级大国”的地位。

图3 “全球能源安全与合作”话语的互文框架图

3.“未来能源发展趋势及俄罗斯应对”话语框架

身份认同的建构既关乎过去和现在,也面向未来。2012-2021年俄官方能源话语的第三个重要框架即是“未来能源发展趋势及俄罗斯应对”。如果说前文所述的其他两个框架体现出动荡环境下俄罗斯“能源认同”的稳定性,那么该框架则集中体现了俄罗斯“能源超级大国”身份认同结构中的某些不确定、不稳定因素。如图4所示,与其他两个框架不同,该话语框架的最大特征是“去中心化”——没有一个明显的中心,居于框架中心位置的是频次相近的6个话语元素,涉及对未来能源需求趋势的判断、能源产业的数字化智能化趋势、“双碳”议题以及俄本土石化企业的发展等等。总体上,该话语框架强调了俄罗斯在未来能源发展和能源格局中“获得尊重”的愿望,但是并没有围绕一个统一的核心问题来展开话语论述。混乱的话语结构背后的逻辑是:俄罗斯对未来能源发展趋势及自身发展路线的不确定性,导致其无法就该问题给出一个明确的叙述路径。话语结构混乱的直接后果是立场的不稳定,即俄罗斯对未来能源发展规划并不清晰。

图4 “未来能源发展趋势及俄罗斯应对”话语的互文框架图

与俄官方对未来能源发展规划的“模糊”立场相一致,来自“全俄社会舆论中心”的一项民调结果显示,有接近三分之一的俄罗斯受访者根本不相信全球气候变暖,或者至少不相信是人为因素导致了全球气候变暖;而在剩余比例的受访者中,只有19%的受访者赞同需要立即减少对传统能源的消费。①Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Жизнь после Греты Тунберг, или потребление на фоне глобального потепления.18 августа 2020.https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/zhizn-posle-grety-tunberg-ili-potreble nie-na-fone-globalnogo-potepleniya这种潜藏于俄民众认知深处的态度也许正是来源于俄罗斯丰富的能源禀赋,从另一个角度解释了俄官方对未来能源发展方向的“模糊”立场。

对俄官方“能源超级大国”话语的分析表明,从身份认同建构的角度出发,将俄罗斯建设为“能源超级大国”的选择,与能源直接创造财富以及外部能源市场环境的变迁并无直接关系,而更是一种基于意识形态的主动选择的结果。由于后苏联时代俄罗斯的国家复兴与大国身份建设离不开油气资源,因此,“能源超级大国”可被视为“普京主义”意识形态的中心主题之一;即使在油价暴跌的时期,“能源超级大国”相关话语仍然深刻影响着俄罗斯的国内外政策取向。

2012年再次就任总统以来,普京对未来的世界秩序作出清晰定性——世界正在进入一个“过渡时期”,全球发展正在越来越不平等,为新的经济、地缘政治和种族冲突培育了肥沃的土壤。在这样的世界中,“谁将领先,谁将成为局外人并不可避免地失去独立性,这不仅取决于经济潜力,而且主要取决于每个国家的意愿,取决于其内部能量——这就是古米廖夫(Л.Н.Гумилёв)所说的‘激情’:向前迈进和拥抱变化的能力”。①Послание Федеральному Собранию Российской Федерации.12 декабря 2012 года.显然,俄罗斯“向前迈进和拥抱变化的能力”在很大程度上来自于丰富的油气资源。

2013年12月,时任俄罗斯能源部部长的诺瓦克在美国布鲁金斯学会发表演讲,指出在一个充满活力的世界中,制定世界第一能源大国的能源政策并不是一件容易的事情:“在国内和国外,人们经常谈论俄罗斯的‘资源诅咒’问题,说我们剥夺了平等发展所有经济部门的机会。在我看来,这是一个非常肤浅的看法……如果我们退出世界能源市场,可能会带来巨大的变化;但是这对我们来说又有什么好处呢?”②Тезисы выступления Министра энергетики РФ А.В.Новака «Приоритеты российской энергетической политики».Брукингс, США.6 декабря 2013 г.https://minenergo.gov.ru/ node/3380这一表态反映出俄罗斯官方对自我“能源超级大国”意识形态的建构逻辑——俄罗斯并不存在“资源诅咒”,不是俄罗斯依赖世界能源市场,而是世界能源市场依赖俄罗斯的能源。

至于未来全球能源市场风云如何变幻,以及俄罗斯将如何“拥抱变化”,俄罗斯似乎并不急于给出答案。如前文所述的三个框架所展示的那样,对于“能源超级大国”身份,俄官方的态度非常明确——利益要保障,关系要平等——但是未来具体应该做什么、如何做,似乎并没有一个明确的路线图。因此,其官方话语中的“能源超级大国”更多表现为一种对外层面的“大国姿态”主张,一种外交层面的“表演”。

(三)将能源纳入俄罗斯的传统价值观

在2013年下半年的瓦尔代国际辩论俱乐部年会上,普京开始重新提出国家意识形态问题,并在同年国情咨文中重申俄罗斯选择保守主义倾向,保护传统价值观,这些传统价值是千百年来俄罗斯文明精神、道德的基础。③Послание Президента Федеральному Собранию.12 декабря 2013 г.http://kremlin.ru/ events/president/news/19825笔者发现,将“能源”因素纳入俄罗斯的“传统价值观”,是近年来俄罗斯“能源超级大国”意识形态建设的一项重要议程。从2015年开始,俄罗斯联邦能源部发起了名为“伟大胜利中的能源”的社会运动,并将俄罗斯能源工业参与二战的史料数字化,制作了一个“线上博物馆”。①“伟大胜利中的能源”官方网站:https://www.энергияпобеды.рф

该网站首页上刊登了时任俄罗斯能源部部长诺瓦克的致辞:“许多年过去了,但我们仍然怀念那些英勇的日子和勇敢的人们,他们证明了自己对于职业的忠诚和对祖国土地的热爱。这就是‘伟大胜利中的能源’项目对我们如此重要的原因。它将把记忆的接力棒传递给能源行业的新一代工人,向他们介绍我们的英雄,并再次向退伍军人致敬。我相信我们和那些刚刚准备进入这个行业的人会为俄罗斯燃料能源综合体的进一步发展而竭尽全力,让我们的父亲和祖父为我们感到由衷的自豪。”网站中还保存大量俄罗斯能源工业参与“伟大卫国战争”以及相关纪念活动的新闻报道和影像资料。

同样在2015年,俄罗斯国有电视频道(Россия-1)播出了“伟大胜利中的能源”同名纪录片。这部纪录片将充足的能源供应描述为苏联战胜德国法西斯的主要因素之一,认为苏联的能源部门在战时确保了胜利,在战后恢复了经济,是苏联最终成为超级大国的重要依托。②Тернер С, Евсюков А.Энергия Великой Победы.10 мая 2020 г.https://www.youtube.com/watch?v=8KPDXSLtgsM除了“线上博物馆”和纪录片,“伟大胜利中的能源”项目自2015年起,还定期举办相同主题的大型音乐会、足球锦标赛、排球锦标赛、马拉松比赛等公益性文体活动,参与者为俄罗斯主要能源公司的员工。这些活动一方面有利于俄罗斯国家能源部、能源企业改善公众形象,同时成功地将“能源超级大国”的意识形态嵌入俄罗斯二战胜利的历史叙事之中。

当代艺术为我们审视俄罗斯的“能源超级大国”认同提供了另一种非官方视角。金托夫特是俄罗斯当代著名艺术家,他于2008年底凭借“祖国女儿”(Родина-дочь)项目获得了当代俄罗斯著名艺术奖项“康定斯基”奖(Премия Кандинского)。由于鲜明的政治倾向和作品中所谓的“苏联式帝国美学”,金托夫特在当代俄罗斯文化界备受争议。金托夫特追随杜金(А.Дугин)的“新欧亚主义”理念,是欧亚运动中的著名文化界人士。杜金的欧亚思想强调对欧亚大陆的扩张性整合和与美国的对抗,具有明显的激进色彩;①毕洪业:“俄罗斯地缘政治思想的演变及影响”,《俄罗斯研究》,2018年第2期。而金托夫特的艺术创作遵循同样的理念,他认为根据地缘政治的规律,俄罗斯属于大陆国家(与西方海洋文明相对应),在艺术中应该以静态、恒常、保守主义的方式被表征。有趣的是,他选择“石油”的黑色以及象征“帝国”的金色作为艺术创作的主色调,以表达他所理解的崇高、永恒的“俄罗斯帝国”。在他的作品中,黑色的五角星是“欧亚美学”的重要标志物,与“石油”和“苏联”形成互文;同时,莫斯科白宫、克里姆林宫、瓦西里升天大教堂、莫斯科凯旋门、奥斯坦金诺电视塔等标志性建筑常以象征“帝国”的金色呈现,与厚重的黑色“石油”背景形成鲜明对比。在金托夫特“欧亚美学”的隐喻中,俄罗斯的石油财富是实现其“欧亚主义”主张的依托,是艺术想象中“俄罗斯帝国”的“永恒财富”。

另一位俄罗斯当代著名艺术家丘马克则将石油视为“新神”,“石油是神的礼物。以前,人们依赖太阳和雨水;而现在,人们依赖石油”②Квасок Ю.Пастух статуса фараона// Advertology.16 июля 2012 г.http://www.adverto logy.ru/article107015.htm。丘马克热衷于在作品中描绘一个未来的“能源乌托邦”世界——在这个世界中,圣彼得堡宏伟的宗教殿宇与石油工厂“杂交”,“挪亚方舟”上搭载的动物被替换成炼油厂的管道、烟囱。丘马克的艺术想象体现出明显的“俄罗斯保守主义”理念:俄罗斯土地所蕴含的自然财富(石油、天然气、黄金、水)是俄罗斯战胜“后工业全球化”的关键;如果石油是人类发展的“新神”,那么俄罗斯这片富含石油的土地就是新的“应许之地”。

六、“反能源超级大国”话语:俄罗斯拒绝成为“原材料附庸国”

如前文所述,“能源超级大国”在很大程度上可看作是一种俄罗斯官方构建的意识形态。但在俄罗斯的社会文化语境中,关于能源与俄罗斯国家发展、身份认同之间关系的讨论从未停止。根据列瓦达中心的民调数据,多数俄罗斯居民认同俄罗斯必须继续追求“超级大国”地位(76%,2020),但只有非常有限的受访者将能源等自然资源作为“超级大国”的重要构成要素(20%,2018);①Levada Center, Public Opinion 2018.Yearbook, Moscow: Levada Center, 2018, https:// www.levada.ru/sbornik-obshhestvennoe-mnenie/obshhestvennoe-mnenie-2018/多数俄罗斯民众认为,俄罗斯的大国地位应该更依赖于人民的福祉、经济发展潜力、军事实力(核力量)、文化、科学、艺术等因素。②Levada Center, Public Opinion 2020.Yearbook, Moscow: Levada Center, 2020, https:// www.levada.ru/sbornik-obshhestvennoe-mnenie/obshhestvennoe-mnenie-2020/在奥斯陆大学进行的一项名为“当前俄罗斯的国家建设与民族主义”的研究中,有64%的俄罗斯受访者同意“俄罗斯是一个能源超级大国”,但同时,在另一项看似矛盾的调查中,有63%的受访者认为“俄罗斯不应该成为一个原材料附庸国(сырьевой придаток)”③NEORUS, National Survey 2013, University of Oslo, 2013, http://www.hf.uio.no/ilos/ english/research/projects/neoruss/national-survey-2013.xls。

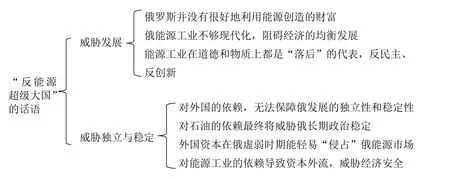

民调结果显示,在俄罗斯的大众想象中,作为国家认同的“能源超级大国”身份,受到另一种主流认同话语的挑战——俄罗斯应避免成为一个“原材料附庸国”,因为这将使俄罗斯在国际体系中落入从属地位。本研究对所收集材料的编码结果同样支持这一点:巨大的能源财富对于俄罗斯来说并不仅仅是一种“祝福”,对于能源工业的依赖有可能阻碍俄罗斯的现代化发展,并使俄罗斯沦为外国市场的“附庸”;换句话说,“能源”有可能成为俄罗斯追求“超级大国”身份路上的阻碍因素。这构成了俄罗斯能源认同中的另一个基本话语——“反能源超级大国”。

图5 “反能源超级大国”的话语结构

与“附庸”相关的话语在俄罗斯的政治语境中历史悠久,可追溯到苏联成立之初。1925年,斯大林对苏联经济建设作出指示,鼓励苏联发展独立的经济体系,以防“成为世界资本主义体系的附庸”。后来,苏联当局使用“附庸”一词来描述第三世界新独立国家在全球资本主义体系中的地位。20世纪90年代初,一些经济、政治自由化的反对者声称,戈尔巴乔夫的改革将俄罗斯一步步转变为西方的原材料附庸国。①Нина Андреева.Неподаренные принципы, или Краткий курс истории перестройки (Избр.ст., выступления) // Нина Андреева.Сост.сб., авт.примеч., предисл.и послесл.Белицкий А.И.- Саранск : Б.и., 1993.C.66-76.

根据本文的分析结果,21世纪以来俄罗斯的“反能源超级大国”话语主要包含两个方面:首先,认为能源工业是原始的、前现代的、不可持续的落后工业的代表,对于能源出口的依赖威胁俄罗斯政治、经济的现代化进程;第二,对能源工业的依赖加深了俄罗斯对于国际市场的依赖,威胁俄罗斯的经济安全与政治稳定,且不可避免地将俄罗斯置于国际等级体系中的低位。最初,“原材料附庸国”的论述侧重于将西方建构为威胁自我身份的“负面他者”;而近年来,随着中国能源消费在俄罗斯能源出口份额中的比重不断上升,俄罗斯国内关于中俄能源关系的讨论也随之增多。

“反能源超级大国”话语在俄罗斯的学术话语中体现得尤为明显。似乎只有少数俄罗斯专家满怀热情地谈论将能源作为俄罗斯经济增长和在国际舞台上崛起的基础,比如西蒙诺夫(К.Симонов)在其引起广泛讨论的著作《能源超级大国》(Энергетическая Сверхдержава)中指出,“建立一个开采和销售能源资源的主权体系,使俄罗斯能够独立决定其能源出口的去向,这关乎的并不是一个帝国的野心,而是一个国家的基本生存问题”。②Константин Симонов.Энергетическая сверхдержава.Москва: Эксмо-Пресс, 2006 г.C.7.但同时,西蒙诺夫也指出,对能源所创造的财富善加利用并不是一件容易的事情。

而更多的专家则公开宣称将俄罗斯变为一个“能源超级大国”的尝试是一种战略失败。比如卢基扬诺夫(Ф.Лукьянов)认为,在21世纪初油价上涨时期,政治精英们将俄罗斯转变为“能源超级大国”是一种聪明的战略,因为这一战略的最初目标并不是停留在“能源超级大国”这一荣誉之上,而是将能源资源作为鼓励俄罗斯经济发展、加强其国际政治影响力的工具。但是当国际油价在2008年开始下降时,这一战略就应该转变,继续坚持建设“能源超级大国”甚至是有害的,因其损害了20世纪90年代初以来俄罗斯的现代化和市场自由化,阻碍了后苏联时期俄经济政治制度的健康发展。①Лукьянов Ф.Умный дауншифтинг: как России догнать промышленную революцию.1 марта 2016 г.http://www.forbes.ru/mneniya/mir/313863-umnyi-daunshifting-kak-rossii-dog nat-promyshlennuyu-revolyutsiyu

莫夫昌等学者认为,就石油出口的依赖程度而言,俄罗斯大约与委内瑞拉、哈萨克斯坦和伊朗等国类似。虽然从短期看,石油是维持俄罗斯经济、社会稳定的重要因素,但这种对于能源的依赖最终会将俄罗斯的经济推向危机的边缘。②Мовчан А.Россия и «ресурсное проклятие»: когда действия режима контрпродуктив- ны для экономики.6 апреля 2017 г.http://carnegie.ru/2017/04/06/ru-pub-68601米特罗娃也指出,新冠肺炎疫情有可能会进一步加速世界范围内的能源转型,尤其是欧洲市场。越来越多的国家和国际组织在呼吁走低碳经济复苏之路,石油市场的不稳定性加强了可再生能源的竞争力,这些都将对后疫情时代俄罗斯的能源经济带来不确定性。③Митрова Т.Корона-нефтяной обвал.Что ждет российскую энергетику после эпидемии.https://carnegie.ru/commentary/81790

“反能源超级大国”话语并不局限于经济、社会领域。俄罗斯公共话语空间中存在着一种疑虑,即将能源收入与普京的“威权政治”联系在一起,认为对能源收入的依赖客观上为专制和腐败的滋生提供了土壤。莫夫昌非常直白地指出,21世纪初俄罗斯石油收入的爆炸性增长与普京的执政模式走向“威权主义”有直接联系,因为“该政权在执政初期坚持更加自由的政策”,但后来的巨额石油收入使得政府不必再费心创造良好的商业环境,也不必绞尽脑汁讨好选民,因为石油解决了所有问题。而石油收入带来的另一个问题就是所谓的“内部殖民化”:俄罗斯的巨额石油财富造就了大批腐败官员,俄罗斯并不成熟的经济体制使得他们害怕把资金留在国内,因此石油贸易产生的大量非法资金被持续转移至国外;而俄罗斯“非民主”的政治体制将导致剩下的“黑钱”有可能通过各种途径洗白,重新用于俄罗斯国内的投资,所产生的恶性循环很难被普通民众察觉。④Мовчан А.Черное зло.6 Апреля 2017 г.https://carnegie.ru/2017/04/06/ru-pub-68599

大众文化中的“反能源超级大国”话语的表征方式则更具直观性和象征性。艺术家洛日金曾创作“天然气父亲”和“石油母亲”的艺术形象,隐喻油气资源在俄罗斯文明中所扮演的角色。有趣的是,这两个艺术形象阴沉可怕、面目可憎,而“石油母亲”怀抱中象征“俄罗斯”的婴儿,正大口吮吸着奶瓶中的黑色石油。在洛日金其他以石油为主题的作品中,将石油隐喻为俄罗斯文明“不清洁的食物”也是常见的艺术手段,如用石油做成的气泡水、鱼子酱、香肠、蜂蜜等等。将俄罗斯的历史、文明与油气资源联系在一起,这是前文所述俄罗斯“能源超级大国”认同的核心话语结构之一,但洛日金等艺术家的作品则解构了这一关系——能源可能是俄罗斯文明的“养分”,也可能是“慢性毒药”。

装置艺术家莫洛德金的作品,则体现了俄罗斯当代艺术中有关能源与权力、专制、腐败等问题之间关系的思考。尤科斯石油公司前总裁、俄罗斯能源金融寡头霍多尔科夫斯基于2003年以偷税漏税、侵吞国家财产等罪名被起诉,并被捕入狱,获刑八年,之后又于2010年被控洗钱追加刑期五年。在霍多尔科夫斯基被审判期间,莫洛德金用“石油装置艺术”讽刺了该事件:他设计了一个透明的牢笼,并在牢笼中注入石油和天然气,隐喻“国家权力被石油、天然气所渗透”。之后,莫洛德金以“石油装置艺术”的形式创作了多个艺术作品,如在标有“希望”“民主”“G8”字样的透明装置上连接输油管道,注入石油。他认为,管道就像血管,石油就像血液,以石油为代表的能源资源是当代社会权力的象征;不仅仅是俄罗斯,石油工业也是当代西方经济的“血肉”;当今世界的文化、宗教、经济、政治冲突都可在“石油”中寻找答案。因此,将俄罗斯未来发展的希望继续寄托于“石油”之上,是对“发展”本身最大的讽刺。

七、结语

本文认为,对于俄罗斯这样一个追求大国地位的国家来说,其国家认同中的能源因素具有复杂性、矛盾性。与世界上多数能源生产国相比,俄罗斯的国家认同中并未充分纳入“能源叙事”——俄罗斯并未被建构为一个“典型”的“石油国家”。普京第二任期以来,俄罗斯官方着力将“能源超级大国”建构为一种官方意识形态,尽管这一做法在俄政治精英内部并未达成绝对的共识。而在学术界、大众文化语境中,“反能源超级大国”“反原材料附庸国”话语和官方主导话语之间存在张力。

在俄罗斯的公共话语空间中,“能源超级大国”话语和“原材料附庸国”话语在一定程度上是相互建构的,在彼此排斥的同时,又加强了彼此的再生产。以“原材料附庸国”为代表的“反能源超级大国”话语,在一定程度上迫使普京政权必须在国内、国际层面上不断复制、强化“能源超级大国”话语,以维持俄罗斯作为能源出口大国身份的合法性,并依据此身份来完成与其他国际行为体的互动。因为,俄罗斯与能源工业的关系是如此密切,以致一旦放弃“能源超级大国”这一官方主导意识形态,就意味着俄罗斯不得不接受该意识形态的对立面——“原材料附庸国”身份。因此,即使在油价暴跌时期,俄官方仍然坚持自我作为“能源超级大国”的身份,坚持在全球能源市场中维护俄罗斯的利益,维持与西方大国能源权力关系的平衡。在应对未来能源发展趋势方面,俄官方并未给出明确、具体的路线图,也未形成稳定的话语框架。

而另一方面,作为意识形态的“能源超级大国”又会不可避免地唤起人们对“原材料附庸国”的负面联想与反感情绪,二者本身就是一个矛盾统一体。这就是俄罗斯官方不可能将自我表征为一个“典型的能源国家”的原因。因此,尽管在俄官方的对外话语中时常明确阐述俄罗斯在全球能源供应中的不可或缺性,但“能源超级大国”这一概念并未高频出现在普京及其他俄罗斯高级官员的对内讲话中。由此看来,其“能源超级大国”更多表现为一种“大国姿态”的自我主张和外交层面的“表演”。

“能源超级大国”和“反能源超级大国”话语同时存在于当代俄罗斯的政治与社会文化语境中,二者能够表征出不同的“我-他”身份的关系建构。“反能源超级大国”话语将俄罗斯定位为西方全球扩张过程中潜在或实际的受害者;在这一话语框架中,俄罗斯与西方的能源贸易被视为一种对俄罗斯国家安全与文明身份的威胁。而“能源超级大国”话语则将俄罗斯建构为与西方国家平等的合作者身份,甚至在合作过程中可以利用“资源禀赋”争取主导地位——尽管这种主导地位有时会被解读为“能源勒索”,但来自对手的污名恰恰反向迎合了俄罗斯的大国心态。

在相对于西方国家的差异性身份建构过程中,俄罗斯的“能源超级大国”身份客观上需要西方国家的认可。比如,俄罗斯在欧洲能源安全中所发挥的作用,是俄罗斯自我建构的“能源超级大国”地位的重要基础之一。但随着普京第三任期以来俄罗斯与西方国家关系的急转直下,俄罗斯“能源超级大国”身份迫切需要引入新的“他者”,以维持自我身份的合法性与稳定性。因此,2012年之后,俄罗斯官方主导的“能源超级大国”话语与“伟大卫国战争”“俄罗斯保守主义”等历史、意识形态叙事相互杂糅,赋予俄罗斯的能源财富以独特的“俄罗斯文化价值”;这种话语变体配合了2012年之后俄罗斯官方的反西方主义倾向,使得能源因素成为弘扬俄罗斯历史记忆及文化优越性的重要象征。在2022年俄方对乌“特别军事行动”的语境下,俄过去倡导的“能源市场去政治化”愈发艰难,通过历史记忆维持自我身份合法性的需求变得更加迫切。