中华文化如何面对全球化浪潮

2022-07-19康晓雨

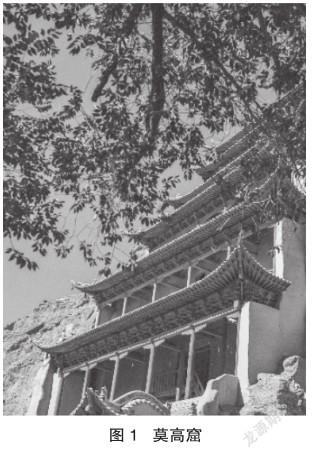

【摘要】自新航路开辟以来,全球化进程便不可逆转。或被动的,或主动的,各个国家无论文化、政治、经济都不可避免的进行了融合且互相干涉。文化是一个国家的精神支柱,是一个国家传承、延续的根本。“敦煌,一个聚沙成塔,让人类文明济济一堂的宝库,一个厚德载物,让东西方融融相通的圣殿”这是《百年敦煌》作者雒青之的敦煌印象。敦煌是一颗璀璨的明珠,在古丝绸之路上闪闪发光,是中华民族古老文化的象征。魏晋南北朝时期,强盛的汉文化逐渐传入这个边远之地,就此埋下了儒家文化的种子;隋唐之后,丝绸之路逐渐繁荣,这里就变成了东西文化的交汇之处,印度文化、长安文化、西藏文化、犍陀罗文化、鲜卑文化……都在这里留下了痕迹。但敦煌并未因此丢弃根本,它化其为养料,滋养了独一无二的中华敦煌文化。中华敦煌文化“不忘本来、吸收外来、面向未来”的精神为我们守护、传承中华文化提供了重要的启示,有利于帮助我们以积极、主动的姿态面对全球化浪潮的冲击。

【关键词】敦煌文化;敦煌;中华文化;敦煌石窟艺术;敦煌文化发展之路案例分析

【中图分类号】G127 【文献标识码】A 【文章编号】1007-4198(2022)09-184-03

【本文著录格式】康晓雨.中华文化如何面对全球化浪潮——以敦煌文化为例[J].中国民族博览,2022,05(09):184-186.

从古至今,任何伟大的艺术都不是凭空产生的,都有其独特的环境,正如法国著名艺术理论家丹纳所说;“精神文明的产物和动植物界的产物一样,只能用各自的环境来解释。”敦煌,位于河西走廊的最西端,是甘肃、青岛、新疆的交汇处,东有三危山,南有鸣沙山,西面是沙漠,与罗布泊相连,北面是戈壁,与天山余脉相接。复杂的地形孕育了独一无二的敦煌文化,而敦煌文化也如其地形一般,展现出开放兼容的姿态。另外,敦煌地处亚洲内陆,属大陆性气候,干燥少雨,年降水量不到50毫米,远远低于蒸发量,但其他水源较为充沛,祁连山丰富的雪水为它带来了勃勃生机。春夏时节冰雪消融,雪水流入河西走廊,汇成石羊河、黑河、疏勒河三大水系,并沿河形成了几片绿洲。敦煌位于疏勒河流域的绿洲上,其面积较大,土地肥沃,宜耕宜牧,是沙漠、戈壁包围着的一方难得的“生命之洲”。独特的地理位置孕育了独特的地域文化。通过研究敦煌文化发展之路,探索全球化浪潮下中华文化该如何发展。

一、古代石窟艺术

莫高窟的石窟艺术大致可分为5个时期:

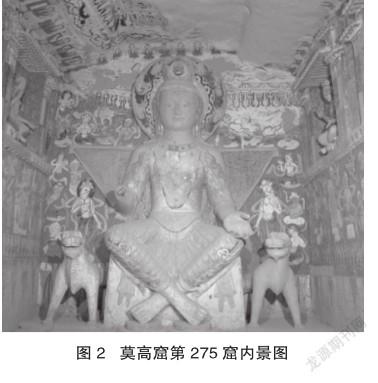

(一)北凉时期

北凉时期洞窟较少,仅有3个,其中以第275窟最其代表性。该窟为一个长方形盝顶,正面塑一尊弥勒像,身体健硕、盘腿而坐。身体造型有明显的外来特征。窟内壁画以北窟最为引人注目,所绘为《毗楞竭梨王本生》《虔阇尼婆梨王本生》《尸毗王本生》《月光王本生》《快目王本生》,皆是一些悲剧性主题,如施头、挖眼、割肉,反映了印度早期佛教的各种矛盾;虽然壁画主要故事源于印度,但绘画方面汲取了汉画的传统,平面布局富有装饰性,人物造型质朴而生动,比例适度,色彩淳厚,线条苍劲,绘画风格与西汉名画“T”形帛画有着异曲同工之妙。另外,壁画设色采用凹凸晕染法,具有明显的西域风格。

(二)北魏时期

这一时期的石窟形制以中心塔柱窟为主,这一形式来源于印度的支提窟。而洞窟顶部靠前的位置,则建成汉式建筑的“人”字披屋顶。另外,顶上绘上横梁,两面披塑上一道道椽子,中梁做木制斗拱……尽管这些对已开凿好的石窟不具备任何实用价值,但中原百姓进入石窟中,见到了自己所熟悉的房屋建造结构,就拉近了佛教与百姓间的距离,有利于佛教石窟在中原的传播,展现了中华祖先的智慧。在洞窟两侧壁以及中心柱的南、西、北三面上部,开有阙形龛。这是中国自先秦以来便广为流传的城阙样式。阙不仅是中原的建筑特色,也有权力的象征意义,因此阙形龛在中原人眼中便代表佛国的天宫世界。轻微的改动——易方为圆,体现了古代中国人对外来文化的态度——用自己的文化方式去理解吸收优秀文化。还有北魏时期的塑像面庞清秀,神态脱俗,身体较为扁平,甚至有的近似浮雕。而壁画内容较为丰富,相较之前的大面积佛像,四壁上部增加了许多天宫伎乐,体现了北魏时期统治者“礼乐事大,乃为化之本”的治国思想。

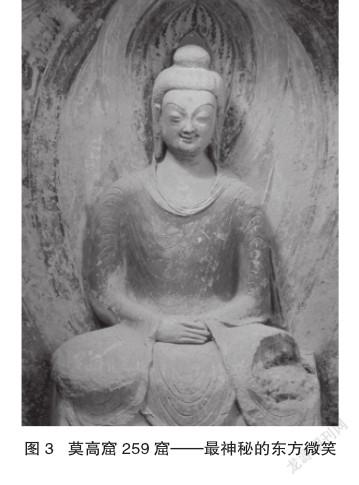

(三)西魏时期

北魏晚期至西魏,孝文帝改革成效显著,鲜卑族开始全面学习汉民族文化,汉化进程加速。南方艺术对北方也产生了较大影响,“秀骨清像”“褒衣博带”的中原艺术风格也影响了敦煌石窟艺术的发展,形成了西魏艺术的最大特色。其中以第254、第259、第288窟为代表,佛、菩萨身形修长,面庞清瘦,神态生动自然,原来遥不可及的外来佛逐渐融入了中原。另外,敦煌艺术开始吸收传统形式,在内容上融入了更多的现实故事。这一时期壁画常以白粉铺底,运用了精劲有力的线条和明丽的色彩。该时期西域绘画风格仍然存在,形成了丰富多样的特点。

(四)北周时期

北周时期的西域风格逐渐弱化,与中原风格融合,形成了独特的艺术,敦煌艺术发展成形。色彩方面多以浅白作底,化明丽浓重为清雅,有了几分山水中国画的味道。另外,该时期故事画主要以长卷式连环画为主,有利于更加生動的展现佛教文化,发挥教化功能,与当时“文盲”较多的社会实情相结合。

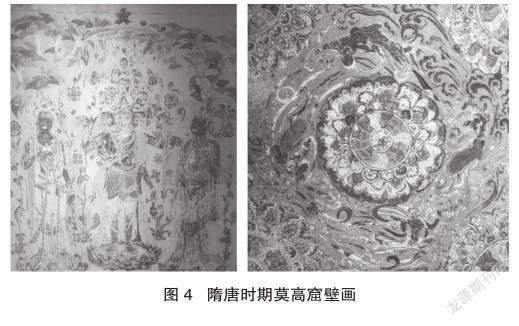

(五)隋唐时期

隋唐时期被认为是敦煌艺术最繁荣的时期。该时期无论从题材、规模、艺术风格以及绘画技巧上都在中西文化的融合下走向顶峰。唐代是中国古代辉煌的黄金时代,政治、经济都达到了顶峰。高度的物质文明推动着丝绸之路的空前繁荣。而敦煌,作为丝绸之路的咽喉要道,中西商业贸易的中转站,中外的使节、商队、僧侣来往如织。丝绸之路的畅通,也促进了敦煌与长安的文化交流。“吴带当风”式人物画、李思训的青绿山水寒干式的马匹和周昉式丰腴的形象都可以在石窟中寻到。壁画的装饰图案也与唐代丝绸、织锦的图案形式如出一辙。隋唐艺术博大、雄浑,是社会面貌的一种反映。正如鲁迅先生所言:“汉唐虽也有边患,但魄力究竟雄大,人民具有不至于为异族奴隶的自信心,或者竟毫未想到,凡取用外来事物的时候,就如将彼俘来一样,自由驱使,绝不介怀。”(《坟·看镜有感》)这种精神在敦煌艺术中得到了很好的体现。

二、现代“敦煌人”

19世纪末,敦煌莫高窟呈一片衰败之景。为了敦煌文化得以传承发展,一群学者放弃了新时代下舒适的生活条件,逆时间之河而行,将被遗忘在历史河流中的敦煌文化重新带到世人眼前,他们也因此被称为“敦煌人”。而常书鸿先生,便是“敦煌人”的代表,甚至被誉为“敦煌守护神”。 他将一生奉献给了敦煌,推动着中华敦煌文化的发展。1943年,常书鸿从兰州出发,经历了一个月的车程才到达安西。而那时安西到敦煌没有一条车可以行走的公路,唯一的代步工具是骆驼。经过3天的骆驼旅程,常书鸿等一群人才到达莫高窟。初到敦煌时,“窟前还放着牧羊,洞窟被当做淘金沙人夜宿的地方,他们在那里做饭烧水,并随意毁坏树木。洞窟中流沙堆积,脱落的壁画夹杂在断垣残壁中随处皆是。洞窟无人管理,无人修缮,无人研究,无人宣传,继续遭受大自然和人为毁损的厄运”。除了自然艰巨的挑战,生活物资也没有保障,甚至连信号都没有。越来越多的敦煌人离开了这里,常书鸿的妻子也在1945年初到兰州治病时登报与他离婚。但在家庭与事业面前,他义无反顾的选择了继续敦煌之路。史苇湘先生在《初到莫高窟》中说道:“当时生活非常严峻,这里的一群知识分子却能埋头专心工作,一日两餐白水煮面条和清汤白菜、萝卜,维持着生命的最低要求,但是在精神上都非常富有……到莫高窟才一个多月,我就受到先行者们的感染,生活虽然艰苦,以段文杰为首的一群年轻人,情绪总是那么乐观、饱满,在常书鸿先生的领导下,能够在这里坚持下去,我逐步理解他们甘心投身在这片戈壁滩上,行为就是无限悲壮的誓词,因为莫高窟并不能任凭风吹雪打,任凭虎去狼来,虽然这群人在当时尚无回天之力来抢救它,却不能让它自生自灭。……当时生活的困难,已到了最低点,几个月发不出工资,仅有的一点经费养活不了一辆破卡车,留在这里的人,也没有经济能力‘逃回’内地。难怪在我之前已经来过多少青年画家和學人,都由于这个难熬的生活环境和种种原因先后离去,临到1948年冬天,莫高窟就只剩下常书鸿先生和我们七个年轻的业务员。”常书鸿先生真的一直守护在敦煌。除了常先生之外,其他的敦煌人也在用生命守护着。他们有很多次机会离开敦煌,但他们都选择了留在那里为敦煌文化的传承默默努力。如今的敦煌文化,是他们一步一个脚印为我们留下的。

三、未来发展

(一)科技运用

敦煌石窟历史悠久,历经风霜后变得十分脆弱。千百年来,在自然与人为的作用下,敦煌石窟逐渐走向消亡。而敦煌数字化可以留住敦煌艺术以及文献资料,也可以方便更多爱好者通过科技深入接触、了解敦煌。数字化帮助文化遗产在传承与保护的过程中,面临着被低成本复制、篡改以及数据丢失的风险。近年来,NFT等数字加密艺术发展迅速。其运用区块链技术为每一件数字产品打上了独有的标签,具有不可篡改和可溯源的优点,可以促进“数字敦煌”的发展。

(二)加强国际交流、合作

敦煌文化自古便是中外交融、博大精深的文化。通过国际交流合作,引入西方先进技术与研究方法,加强对敦煌文化的纵向研究。另外,以开放的姿态面对世界展现出中华文化的包容性、开放性,也有助于敦煌文化的传播与发扬。

(三)传承“敦煌人”精神

敦煌文化能够跨越千古,再次被带入我们的目光中,离不开一代又一代“敦煌人”的无私奉献。源远流长的文化除了需要文化自身具有厚度,也与人的作用息息相关。传承、发扬“敦煌人”为敦煌文化的付出精神有助于我们更好地保护、发扬中华文化,同时它也是中华精神重要的组成部分。

四、结语

当今时代科技发展迅速,全球化进程加快,地域文化受到了明显冲击。当外来文化大量冲击时,我们该如何应对是我们值得思考的问题。敦煌文化源远流长、博大精深。在汉代以来的2000多年历史中,敦煌始终以中华优秀传统文化为根基,以开放、包容的姿态吸纳着来自世界不同地区的文明精华,成为独一无二、举世瞩目的地域文化。通过研究敦煌文化的发展历程,能够帮助我们以更好的姿态应对全球化浪潮下的文化冲击。

参考文献:

[1]赵声良,郑炳林,赵晓星.走近敦煌[J].秘书工作,2020(11):68-72.

[2]胡同庆.敦煌文化[M].兰州:甘肃出版社出版社,2016.

[3]雒青之.百年敦煌[M].兰州:敦煌文艺出版社,2016.

作者简介:康晓雨(2002-),女,汉族,云南玉溪人,本科在读,中央美术学院,艺术与设计管理专业。