生态美学视角下建筑与城市环境关系探析

2022-07-18曲沭同刘松茯

曲沭同,刘松茯

(哈尔滨工业大学建筑学院,黑龙江 哈尔滨 150000)

0 引言

自从信息革命以来,人类进入了信息互联和网络时代,技术的飞速发展带来了人们生活方式的变革,人类在发展进程中忽略了自然的承受能力从而引发了生态危机。社会和学者开始思考人类究竟应该如何与自然相处。

建筑是人类活动的载体,现代主义建筑曾经风靡全球,但是它在发展过程中忽视了社会中复杂的多元的文化,具有地域特色的城市文化、社会形态、历史痕迹等人们对生活的多元化需求被省略了,大量同质化、普遍化的建筑形态在世界各处拔地而起,而这与人类和社会的发展显然是相违背的。现代主义建筑对环境和自然的忽视随着生态危机的加剧也开始受到批判。生态美学的出现,为人类反思与社会、自然关系提供了一个新的视角。

城市环境是建筑赖以生存的基础,无论是原始社会时期的穴居还是当代社会的高楼大厦,都是人类作为生物对周围生存环境进行探索的本能产物。建筑与城市之间的和谐共生、功能适应和动态互补关系,渗透着深刻的生态美学意蕴。

1 生态美学与建筑

1.1 生态美学概念

生态美学关注的是人与自然环境的审美关系,人与社会、自然环境和自身的关系类型,是当代生态危机影响下产生的新的存在观。生态美学跳出了主客体二元对立的审美思维,它以相互关系为审美对象,认为协调统一是美学的最高形态,它既包含现实层面的协调也包含精神层面的协调。生态美学从对人与自然的审美关系入手,对人与社会、人与世界、人与自我等多重审美关系进行探讨,最终致力于对人类存在状态的改善,其目的是在人类社会建立顺应生态发展规律的存在状态[1]。

1.2 生态美学对建筑学的影响

几千年来,人们在自然的基础上建构自身的社会和文明,形成了形态各异的城市或村庄。建筑作为人类活动的印迹,始终映射着人类社会的变化,同时促进自然和社会的发展变革,建筑可以看作自然与社会的物化。20世纪的生态危机席卷全球,人们普遍开始意识到,过去以人类为中心的发展思维将自然与社会以不合适的方式组合在一起,人们利用集体的名义,用技术和科技对自然进行占有和掠夺,超出了自然能够承受的范围,从而使生态危机日渐严重,甚至威胁到人类的生存。对生态意识的反思使人们意识到,对自然、社会和技术之间利用形式的不合理,人们需要重新审视人类的知识和经验,采取行动以合理的利用形式投入时代的变革中。

生态美学视角下,建筑活动应与自然协调共生。这个新的美学意识带领建筑走出了人类中心论的传统建筑观,迈向以自然价值为核心的生态建筑观。自然包含自然环境和人工环境。建筑和城市是人工环境的主要构成要素。生态美学要求人们尊重自然,保护自然,以生态利益为人类总体利益,实现人类未来的可持续发展。生态美学的协调统一有三个表现特征:和谐共生、功能适应和动态互补,当建筑遵循生态美学规律发展,建筑与城市环境之间的关系不自觉的得到了提升,促使城市发展迈向一个全新的时代。

2 建筑与城市的和谐共生关系

和谐共生是生态美学的主要表现之一。建筑通过模仿自然、形体消隐和文化隐喻实现与城市和谐共生。

2.1 模仿自然

自然中的山体意味着优美的视觉景色,幽谧放松的环境,和引人攀登征服的精神力量。对自然的模仿不仅仅是在形体层面,也包含其复杂的关系网络和生存环境。坂茂设计的富士山世界遗产中心,用倒置的富士山形体的观景筒来表达富士山的自然内涵、文化内涵和精神内涵。2013年,富士山被联合国教科文组织评为世界文化遗产,静冈县决定建造遗产中心将富士山悠久的文化传播和传承。

富士山遗产中心的观景台是一个包裹在圆锥体积内的巨大的螺旋形斜坡,外面覆盖富士山柏木制成的结构网栅,圆锥体在螺旋斜坡外面在水面中反射,像海中的山镜,与之形成对称和宁静的关系,水中的倒影构成了富士山的意象,与远处的富士山相映成趣(见图1)。圆锥内部设有观景大厅,参观者可以通过攀爬193 m高的斜坡直达观景塔的顶端,在行为和文化的双重层面象征着人们攀登上富士山。圆锥体及内部的螺旋楼梯,是坂茂对富士山整体文化的再现。参观者向上的参观体验是对富士山攀登者攀登体验的再现,顶层的巨大观景窗口是对富士山山顶美丽景色的再现,圆锥体面前的水池,可以倒映出圆锥的形象,表达同富士山同样的宁静和对称的精神(见图2,图3),水池也作为建筑内部空调的热源,是富士山上的水循环的再现。坂茂利用这个圆锥体对富士山形象的模仿,将富士山的文化精神、艺术气质和对环境调节的重要贡献巧妙的再现于人们眼前[2]。

2.2 形体消隐

建筑通过形体消失的方式,最小程度的维持了当前环境状态,最大程度地保护环境不被破坏,与环境和谐共生。荷兰的比斯博斯博物馆,通过埋入地下隐藏体量的方式,保护了环境的视觉完整性。博物馆的旧区和新区都埋入地下,屋顶覆盖着草地,为整体增添了生态价值,建筑形体与环境共同组成一件雕塑作品,看起来像是陆地艺术,同时也融入在周围的景观中(见图4)。为了最大程度地减少能耗,立面装有特殊工艺的耐热玻璃,绿色屋顶可作为额外的隔热材料和热缓冲器。冬季,生物质炉通过地板采暖将建筑物保持在合适的温度;夏季,来自河流的水流经同一根管道为建筑物降温。由于城市积极推动环境保护,20世纪 已经消失的鱼类目前已经慢慢回归。博物馆室内与外界连通的池塘暗示着这一变化(见图5),屋顶的山坡为动植物的生存提供了土壤,随着时间的变化,景色随之改变,参观者还可以看到鸭子诱饵,由柳树和芦苇制成的小屋以及海狸小屋,游客每次都可以体验到不同外观的博物馆和生动的自然活动,在城市中仿佛置身自然。

2.3 文化隐喻

城市是文化的载体,人类文明的发展在城市中聚集沉淀,同时人类沉浸在城市建筑空间之中。文化与建筑共同构筑表达着城市的性格。因此建筑空间对城市和居民有着高度的责任,而文化参与的责任更是尤为重要。建筑在城市文化中的定位和贡献对城市发展有重要影响。BIG事务所设计的丹麦战争掩体博物馆很好的平衡了建筑遗址、战争记忆、海滩自然景观和新建文化综合体之间的关系。博物馆毗邻二战时期德国建造的3.5 m厚的混凝土掩体,用来容纳德军退役战舰中回收的炮塔,但是还未建成德军已宣布投降(见图6)。

新的博物馆埋入沙丘,突出显眼厚重的掩体,并将其切开“口子”作为人和光线进入的通道(见图7)。隐身的形体和切开的裂口以简单但有震撼力的表达了对掩体的尊重,对二战记忆的反思和对新文化综合体的期待。“裂口”形成的中央共享厅是一个明亮的、集中的、开放的场所,唤起人们对战争记忆的反思和对新文化场所的共情,并将阳光引入建筑内部,博物馆像沙丘中的开放绿洲一样融入其中。掩体仍然是不那么遥远的黑暗遗产的唯一地标。新的博物馆带来了独一无二的建筑体验,在暴力、惊赞和戏剧性之间相互展现和隐藏。

3 建筑与城市的功能适应关系

自然环境中的运作方式是“适者生存”,即对该环境适应的物体才能在该环境中生存,同样的原则对人工环境也适用。从生态美学的视角来看,人类环境的任何事物,应如同自然环境中一样,不是孤立的存在,而是与周边环境的功能相互适应。建筑通过自调节、自适应、自循环的方式与城市形成协调的关系[3]。

3.1 生态表皮的自调节

自然环境中的生态系统可以通过自我调节的能力达到具有适应性的稳定状态。生态表皮是今年来应用较广的建筑技术,表皮利用信息化技术和新材料的辅助,帮助建筑实现自我调节以与城市环境、文化相适应。

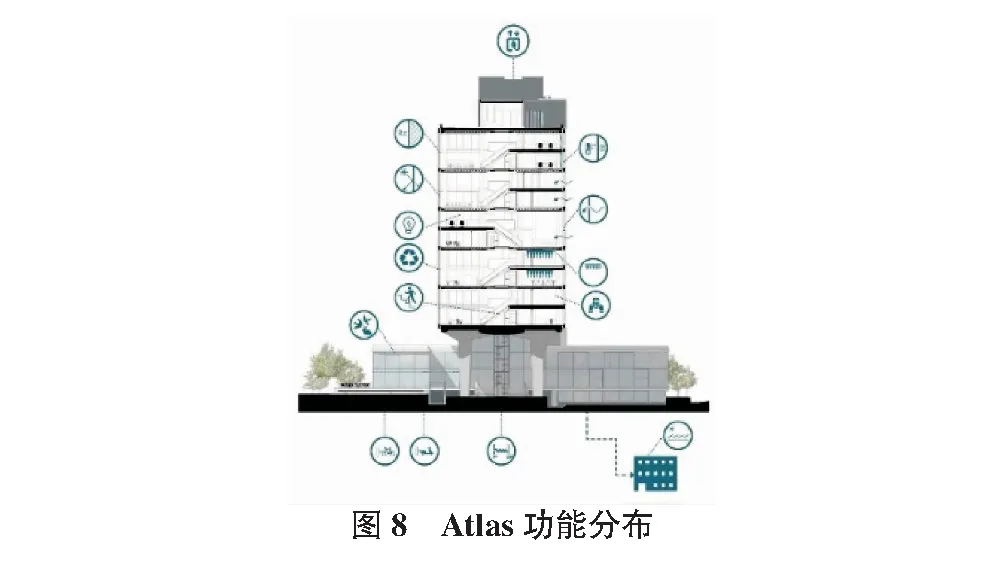

荷兰埃因霍温理工大学校园内的Atlas教学楼改造后,建筑呈现出智能、高效、节能、便捷和互动的状态。Atlas出色的智能设计体现在立面玻璃幕墙和照明系统的智能控制上。由高度绝缘的三层玻璃和带有高科技涂层的内部遮阳帘组成,白天将热量隔绝在外,在晚上提供额外的隔热效果。在智能系统的控制下,夜晚时幕墙会自动打开进行“夜间冲洗”,保证建筑内部拥有良好的空气环境。在夏夜,落地窗向外滑动,为建筑物提供凉爽和自然通风(见图8)。它是一个开放系统,允许特定开发的应用程序进行控制:用户可以通过应用程序自行调整灯光设置或室温,或预订会议室(见图9)。应用程序中的数据被收集作为学术研究的基础数据,楼内两个学院的实验室用这些数据研究光线在荷兰冬季阴霾天气带来的冬季抑郁症的缓解作用。使用者、自然和建筑之间相互作用相互适应,共同组成了舒适健康的建筑空间环境[4]。

3.2 智能技术的自适应

自适应是生态系统的突出能力,它表明系统与外部环境产生积极的相互作用和相互适应的过程。智能技术为建筑实现生态化功能提供了可能性,它有助于克服传统城市发展的局限性,传统城市发展往往单独管理城市基础设施系统,而负责任的参与者之间没有真正的整合。利用云计算、物联网或开放数据等数字技术的帮助,城市中的不同利益相关者能够产生联系。

柏林智能立方体建筑开创性的采用智能办公技术。建筑围绕柏林主要火车站的新兴市区,是欧洲城市振兴总体规划的一个组成部分。作为柏林新兴的公共空间之一,场地为这个展示可持续性、设计、数字化和舒适度方面最新进展的新地标提供了理想的环境。建筑轮廓为柏林提供了新的天际线,同时探索与周边的历史和自然环境互动新方式:它四面的玻璃幕反射了场地和环境,内部空间与繁忙的广场形成对话,加强了建筑与城市的联系(见图10~图12)。建筑内采用智能大脑技术,该技术连接了办公楼的各个智能系统,控制内部能量的流动和消耗可以尽可能的被优化,从而产生一个既自学又高效的建筑。通过这种方式,建筑和它的用户进入了一种相互学习的相互作用。建筑学会适应用户的喜好,而用户可以根据自己的愿望和需求控制和调整建筑的设置。

3.3 空间内部的自循环

自循环是生态系统维持稳定运转的重要能力。建筑空间内部时刻发生着能量交换、空间流动和人员交流,建筑内部要素的自循环能力为建筑与城市相适应提供了保障。

苏珊·瓦基尔健康大楼是悉尼大学护理系的一个综合性建筑(见图13)。建筑整合了临床、教学和研究功能,并提供了教育和实践相结合的新型教育模式。建筑内部空间功能相互辐射,教学和学习在内部相互联系,扩展成一个从内到外在各个层面连接的开放空间的三维网络。网络的核心是由校园内的四边形动态改造成的瓦基尔花园。上层体量内的裂口将光线引入花园,交错的循环充当学术工作场所和内部临床空间之间的结缔组织。开放的前院呈现欢迎的姿态,景观小径将人引向与花园连接主入口,一系列室内和室外非正式协作区激活了楼内的活力,教学、科研和休闲空间相互影响,大幅度地提高了多个学科之间的互动。室内的水平陶瓷板和铝制屏风带来自然界的坚实、团结协作的联想, 所有人类感官参与治愈的方法。该设计庆祝该场地作为会议中心的起源,产生了从校园各个角落到上瓦基尔花园的行人通道网络(见图14)。

4 建筑与城市的动态互补关系

自然界中,生物与非生物之间通过对空间内有限资源的分时、分类的利用,使资源利用率最大化。城市中的建筑对城市资源、文化等分类分时的利用,提升城市整体的运作效率和稳定状态,主要表现为建筑空间角色从消耗者转为生产者,建筑形体与自然相互融合两种方式。

4.1 空间角色转变

建筑空间是为人的活动服务的,随着人们生活习惯和生活方式的改变,建筑空间的作用也发生改变:它从消费者转变为生产者。空间从自然中获取能力,同时能够持续不断地产生能量,为城市和自然增加活力,形成动态互补的关系。

诺丁汉可持续化学碳中和实验室自身作为建筑碳中和研究和尝试的作品,取得了成功。建筑可以抵消建设中产生的碳排放,在未来可以通过节水和热捕获技术来提供一系列额外的环境效益(见图15)。建筑内部实验室需要保持稳定的温度且24 h运行,能耗很高,建筑仅在必要的地方安装冷却系统,并且建造一个生物燃料热电联产(CHP)系统,可为建筑物提供大部分热量,可节省超过60%的电力,并且仅消耗传统建筑物设计所需热量的15%。建筑物产生的多余能源(约40 MWh)将在25 a内提供足够的碳信用额度,以抵消建设阶段的费用,并将其用于加热校园附近的办公楼,光伏太阳能系统也能为建筑持续提供电能。弯曲屋顶结合了光伏面板最有利的角度,并结合了一系列大开口,将自然光深深地带入了建筑内部,两种原理进一步降低了能耗。起伏的屋顶形式是可持续设计驱动力的直接体现。已经努力工作的屋顶通过融合绿色景观并帮助减少雨水而继续拥抱生物多样性。自然通风策略与机械通风策略结合到了设计中,实验室做到自然通风非常不易,也进一步节约了能耗。此外,实验室的空间环境是开放的,清楚地展示了建筑如何运营,空间之间的清晰联系表达了空间与环境之间相互作用的动态过程,为使用者提供了理解建筑和与之互动的可能[5]。

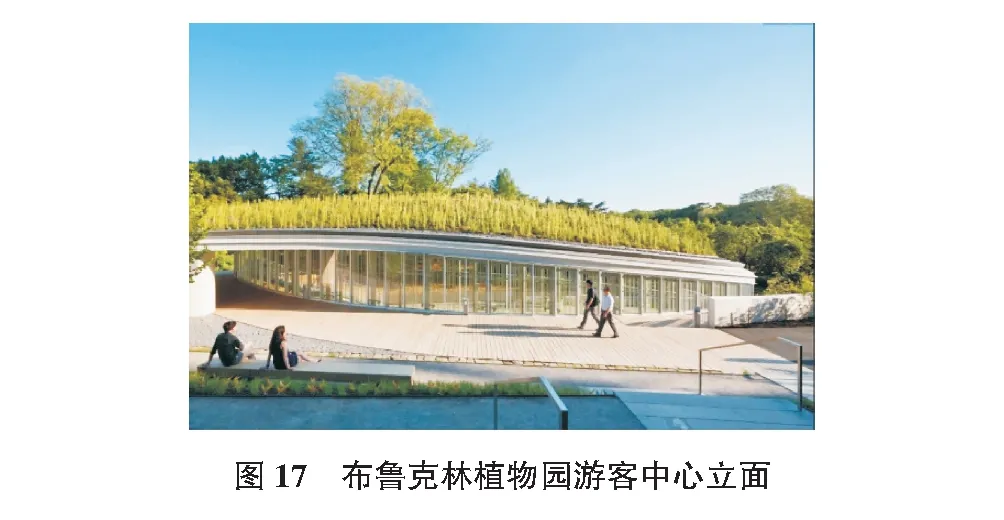

4.2 形体与自然结合

形体是人对建筑最直观的认知,形体与自然之间的结合,能够保证自然在视觉上和功能上的完整性,也能让建筑更好与环境产生联系。在面对地形条件和景观功能的制约问题,魏斯事务所设计的布鲁克林植物园新游客中心以成为地形的一部分的方式和地理环境进行融合。建筑特征是以一个与地形连续的屋顶组织地面景观展示、建筑内部空间和可持续发展所需要的例如雨水收集、植物灌溉、土壤恢复等生态需求。游客中心如同植物园本身一样,这座建筑以电影的方式被体验,无法被同时看到,游客需经过蛇形的花园路径,随着游览路线的进行感知到不同角度和功能的空间。从街上可以看到从华盛顿大道进入大楼的主要入口;从护堤顶部的第二条路线滑过游客中心,勾勒出日本花园的景色,然后通过阶梯坡道下降到花园的主层,中间画廊的弧形玻璃墙充当建筑和景观的介质(见图16)。屋顶以钢框架适应弯曲的平面形成起伏的表面(见图17)。这个特殊的屋顶不仅承担着建筑的围护角色,更为其他可持续战略如绿色屋顶、雨水管理、生物渗透池和灌溉一系列景观露台的雨水收集。建筑重新定义了游客与花园之间的物理和哲学关系,引入了景观与结构、展览与运动之间的新联系。建筑以整合形式、功能和可持续实践的方式,在城市和花园之间建立了一个整体的公共界面。

5 结语

当今时代社会对生态问题的关注,表明了建筑生态化发展是未来不可逆转的趋势。建筑是人类活动的反应,与社会和时代的发展息息相关。生态危机促发了社会对生态保护的关注,也生发了生态美学的发展。在生态美学的视角下,建筑观念发生了转变,建筑与城市关系呈现和谐共生、功能适应和动态互补的特征。