互动仪式链理论视角下家校合作的困境与破解

2022-07-18田友谊李婧玮

田友谊 李婧玮

摘要:柯林斯的互动仪式链理论提出的身体在场、局外人设限、共同关注的焦点、共享情感等互动仪式的四大要素,对于分析和解决家校合作问题具有重要的指导意义。家校合作可以看作是微观情境中家长和教师之间展开的互动仪式。运用互动仪式链理论透视家校合作参与主体的互动过程机制,可以发现现实中一些内隐性的困境,即家校合作的主体异质导致共同关注的焦点模糊,家校互动不良导致参与主体之间积极情感共享缺失,家校“虚拟”合作导致参与主体身体在场不足,家校合作形式化导致参与主体之间的互动仪式缺乏实效。基于此,通过构建家校育人共同体,增进家校积极情感共享,营造家校沟通际遇,完善家校合作制度化建设等路径,有效破解家校合作困境。

关键词:家校合作;互动仪式链;育人共同体;情感共享;身体在场

中图分类号:G434 文献标识码:A

* 本文受中国教育学会2021年度教育科研重点规划课题“家校社协同育人视域下家长教育高质量发展的路径和对策研究”(课题编号:202100052801A)资助。

教育家苏霍姆林斯基曾提出:“只有学校教育而没有家庭教育,或只有家庭教育而没有学校教育,都不能完成培养人这个极为细致、复杂的任务。最完备的教育是学校教育和家庭教育的结合”[1]。随着人们对高质量教育需求的日益增长,家校合作是建立健全学校家庭社会协同育人机制的必然要求。2021年7月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,明确提出“强化学校教育主阵地作用,深化校外培训机构治理,构建教育良好生态,有效缓解家长焦虑情绪”,要求“进一步明晰家校育人责任,密切家校沟通,创新协同方式,推进协同育人共同体建设”[2],有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担(以下简称“双减”)。2021年10月23日颁布的《中华人民共和国家庭教育促進法》(以下简称《家庭教育促进法》)规定:“县级以上地方人民政府应当加强监督管理,减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担,畅通学校家庭沟通渠道,推进学校教育和家庭教育相互配合。”“中小学校、幼儿园应当根据家长的需求,邀请有关人员传授家庭教育理念、知识和方法,组织开展家庭教育指导服务和实践活动,促进家庭与学校共同教育”[3]。如果说“双减”政策的发布是对家校合作的呼吁和指引,那么“双减”政策背景下出台的《家庭教育促进法》应该肩负起落实“双减”政策的重任。这些政策法律的颁行,不仅对强化学校教育作用、提升家庭教育质量提出了新要求,更是家校合作的育人理念、目标价值、合作方式和制度规范的系统升级。

目前,学者们对“家校合作”的内涵阐述并不统一,呈现出多角度的理解。家校合作作为一种关系的呈现,“是家庭教育和学校教育两者的关系理念,家校两者在教育机构群中的地位是平等的,是合作伙伴关系”[4]。家校合作作为一种共同体的呈现,“是家庭和学校双方在学生教育过程中围绕学生发展或学生教育获得而结成的共同体”[5]。家校合作作为一种教育活动,是指“家庭与学校共同参与学生的教育活动,通过沟通交流,联合对学生进行教育的过程”[6]。家校合作作为一种教育理念,“家校合作应成为一种信念,即对家校合作理论的真理性和实践行为正确性的内在确定,具有全面性、个性化和主观性等特点”[7]。不管是从关系、共同体、教育活动还是教育理念的角度来理解家校合作,都强调家校合作以主体之间的互动为承载,落实于微观的、真实的互动情境中。目前已经有学者利用布朗芬布伦纳的生态系统理论、爱普斯坦的交叠影响域理论以及约翰逊的社会互赖理论来尝试解读各种因素对家校合作实施效果的影响,极大地推动了人们对家校合作的功能、影响因素等方面的认知。但就已有的研究来看,这些理论主要用于建构家校合作的理论模型,较少人从微观的教育场景中剖析家校合作主体之间的互动机制。家校合作实质上是各主体之间的合作互动过程,基于柯林斯的互动仪式链理论揭示家校合作各主体之间的互动机制不失为一种新的思路。

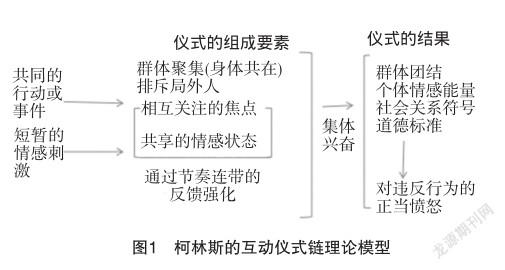

美国著名的社会学家艾德尔·柯林斯在涂尔干的宏观社会学仪式研究和戈夫曼的微观社会学仪式研究基础上提出了互动仪式链理论,以微观情境为研究出发点,将互动仪式的微观社会学分析和宏观社会学分析统一起来,突破前者只强调仪式的观念及其社会功能的局限,提出互动仪式的作用机制。柯林斯的互动仪式链理论指出互动仪式包含四个核心要素:其一,身体在场。两人或两人以上汇聚在同一个情境场所之中,不管人与人之间是否有意地关注对方,只要身体在场彼此之间都会产生相互影响。其二,局外人设限。对局外人设置了界限,同一情境中的群体成员能够明晰地分辨出谁是参与者,谁是局外人。其三,有共同关注的焦点。参与者们将注意力都集中于共同的事件、对象和活动上,通过相互交流明确彼此关注的焦点。其四,共享情感。参与者之间在共同关注的焦点中交流沟通,彼此分享共同的情绪或情感体验[8]。这四个要素在互动仪式中相互作用会产生一系列的反馈机制,具体包括:一是促生主体的情感能量;二是形成群体成员身份的认同感;三是形成群体共识的社会关系符号;四是形成维护群体正义的道德感[9]。其互动仪式链理论模型如图1所示。

家校合作是以学生更好的发展为共同关注的焦点,家庭和学校各主体之间围绕着学生信息、问题建议、民主决策等内容展开合作[10],形成一种互动仪式的过程。柯林斯的互动仪式链理论中的仪式是一个广义概念,包含正式仪式和自然仪式,即程序化的正式仪式(如典礼、庆典等),也包含日常社会生活中人与人之间非程序化的交往活动。家校合作是家庭与学校中各主体之间的社会交往互动,既包括家长会、班级亲师会、家长开放日、家长委员会、志愿者服务、家长教育等程序化的交往互动活动,也包括学生学业、心理、行为等方面表现异常而展开的非程序化的交流活动。这些活动与互动仪式链理论中概述的互动仪式具有相似的情境和意蕴,家校合作可以被看作是微观教育场景中的互动仪式。即家庭和学校中各主体聚集于共同的教育场景之中,以促进学生更好的发展为共同关注的焦点,在学校、家庭、社区等物理空间及微信、校信通等虚拟网络平台中实现多维互动,通过节奏连带、共享情感实现家庭和学校各主体之间的有效合作。

具体而言,家校合作是家庭和学校两个教育生活世界在时空上的对接,架构起交融的教育生态环境。家长与教师、学校管理人员集聚在共同的教育情境之中开展沟通交流、解决问题和民主决策,主体之间感受到彼此的“身体在场”。这种“身体在场”的感知塑造着家长、教师等主体“在场”的身份,参与家校合作的群体成员就自然划定,将局外人排除在外。家校合作以更好地促进学生的发展为宗旨,家长在家校合作互动仪式中通过节奏连带、情感共享加深着对学校教育的理解,有效帮助解决子女教育中的问题,進而产生了一种情感共鸣,积蓄着主动参与、积极协作等高情感能量;教师在家校合作活动仪式中,有效地解决学生的教育问题,提升自我素养,收获家长信任,同样也会产生自信、热情、主动等高情感能量。互动仪式过程中家长、教师等主体积蓄高的情感能量,产生集体兴奋,这种兴奋刺激他们全身心地参与到家校合作互动仪式中,构成家校主体之间的团结,形成共识的合作规范、制度以及运行机制。然而现实当中,“存在家校合作观念淡化、家校功能定位偏差、家庭和学校教育责任边界不清、家校合作内容和形式单调、家校合作缺乏实效”等现象[11],家校合作没有发挥实质性的效果。鉴于此,互动仪式链理论为分析家校合作提供了新的视角,也为探寻问题症结提供了有力的理论依据。

柯林斯在互动仪式链理论中指出,“微观现象是基础,宏观社会现象可以看作是由一层层微观情境构成的”[12],在微观场景中主体之间不断地接触延伸,形成互动结构的关系网络,这些关系网络重组了人与人之间的际遇,影响着互动仪式的展开,前后发生的互动仪式以及同时展开的不同的互动仪式之间是相互关联、相互作用的,以此构成互动仪式链。家校合作具有不同层面上的意义和价值,从宏观意义上讲,家校合作是国家提高教育质量、推进教育公平的重要治理举措;从中观意义上讲,家校合作是健全学校民主管理制度、提高办学水平的重要路径;从微观意义上讲,家校合作在提升教师素养,完善家长的教育观念,促进学生发展方面都发挥着重要作用。宏观意义的发挥是以微观情境中家庭与学校主体之间良性互动为基础的,反之,如果微观情境中家校互动仪式失败、空洞、强迫,会牵连中观、宏观层面家校合作价值的发挥。聚焦微观现实,有调查研究指出:“‘双减’政策的实施过程中,通过教师的政策感知,发现‘双减’政策配套制度的制定和落实还需要一定时间,存在教师在校时间过长、工作压力增加的现象”[13]。“双减”政策虽然使得家长和学生的负担相对减轻,但教师身体和心理上的压力反而日益加重,在一定程度上是由于微观情境中家校合作互动不畅导致的家庭教育和学校教育间责任失衡。鉴于此,以互动仪式链理论为视角审视当前微观情境中家校合作的互动机制,以明晰目前家校合作的问题症结。

(一)家校合作的主体异质,共同关注的焦点模糊

家校合作本质上具有“以生为本”的教育性价值[14],各主体在家校合作的互动仪式中以促进学生更好的发展为共同关注的焦点,然而在现实当中由于主体之间存在立场、教育经历、文化等方面的差异,导致共同关注的焦点模糊化。培养目标上,家庭个体性需求与学校教育公共性特征之间的矛盾,致使家校合作互动仪式过程中共同关注的焦点分化。家长和教师、学校管理者处于不同的立场,利益诉求也不同,因而参与家校合作的目的并不一致,有学者通过大样本调查发现,“家长倾向于参与在家发生、与自己孩子相关、过程由家长主导的活动或行为,如在家学习、当好家长;教师则倾向于参与发生在学校、面向全体学生(而非特定个体)且由学校主导的活动或行为,如志愿服务、参与决策等”[15]。家校合作是家庭和学校协商作出的理性选择,家长遵从个体理性,在家校合作中家长将目标着眼于能帮助解决子女的教育问题,提升自身家庭教育的能力;而教师、学校管理者则是遵从集体理性,在家校合作中将重心放在解决学生存在的共性问题,促进全体学生的更好发展,实现学校管理整体最优化。

教育内容上,家长重视“智育”与学校追求“全面发展”的不同步,致使家校合作互动仪式过程中共同关注的焦点离散。家长和教师有着不同的教育经历,秉持的教育观念具有差异性,虽然都是为了学生更好的发展,但是他们在关注学生发展方向上有不同的倾向。有研究者通过调查发现,“87.58%的家长认为家校合作可以提高孩子的学习成绩,但是却仅有 7.06%的教师认为家校合作可以促进学生学习成绩的提高,59.88%的教师认为家校合作更有利于学生全面的发展”[16]。家庭和学校所秉持的家校合作价值取向上存在差异,家长将家校合作看作是提高子女成绩的重要途径,尤其是受教育程度较低、经济条件较差的家长只注重子女成绩表现得更为突出;教师、学校管理者更加注重整体学生素养的提高,将家校合作看作是促进学生全面发展、提升学校办学质量和水平的重要契机。

(二)家校互动不良,积极情感共享缺失

互动仪式的关键过程是参与者情感与关注点的相互连带,它们产生了共享的情感/认知体验[17],个体在参与群体互动中体验到共享的积极情感,催化出“集体兴奋”的刺激,形成群体团结。如果家校主体间的异质性能够转化成为家校合作的内驱力,家校之间形成良性互动,主体获得积极的情感体验,会更加积极地投入到家校合作的互动仪式中。反之,如果家校主体间的异质性无法转化成为家校合作的内驱力,成为家校合作的阻力,导致家校互动不良,参与主体获得消极的情感体验,会降低其参与家校合作的意愿,甚至引发家校冲突。在现实的家校合作中,往往会出现互动不良的现象,主要表现在三个方面:

其一,家校之间信任的异化致使积极情感共享失败。“合作需要一定程度的信任”[18],信任作为人类的一种情感体验,为家校合作提供前提保障。现实当中家校合作的信任表现出两种极端的现象,一种是家长对于学校和教师极度不信任,“很多家长从一开始就对教师充满怀疑,他们会把从各方面接收到的负面信息都汇集在一起,戴上有色眼镜看教师”[19],使得教师和家长在互动中无法产生积极的情感体验;另一种是家长对于学校的过度依赖,将子女的教育责任转接给学校和教师,家校合作参与度低,无法展开情感共享。

其二,文化资本差异致使家校合作参与者之间情感共享失衡。家校合作是一个学校面对多个家庭,家庭之间有较大的背景文化差异,家校合作中表现出共享情感失衡。美国社会学家安妮特·拉鲁在调查研究中发现,中上阶层家长具有与学校相近的文化资本,参与家校合作中既有信心,又有能力;而劳作阶层家长所具有文化资本与学校差异较大,将教师视为专业权威,参与家校合作中缺乏信心和能力[20]。

其三,学校选择性地排斥家长参与家校合作,传递出消极情感体验。有调查研究发现,“学校会选择性地抑制家长参与,只鼓励受教育水平高、社会关系丰富、符合学校价值观的家长参与,却忽视阶层地位较低家长的需求”[21]。学校和教师对一些家长表现出忽视、不欢迎、冷淡的态度,会使家长产生消极的情感体验,降低参与家校合作的意愿。

(三)家校“虛拟”合作,身体在场不足

互动仪式本质上是身体经历的过程。媒介技术的涌入改变着学校教育的内容、方式和手段,同样改变着家校合作的模式和互动结构。柯林斯就指出:“人类的社会互动越是通过远程媒介、以强度较低的互动仪式来开展,人们就越会觉得缺少团结感,个人参与的动机也会减少”[22]。微信、QQ、校讯通等APP媒介拓展了家校合作的时空范围,丰富了家校合作的内容和形式,提升了家校合作的便捷度,同时也造成了主体之间身体的分离。许多学校大力建设信息网络平台,期望通过虚拟互动来推动家校合作,但在现实中难以发挥真正的互动效果。网络媒介平台造成了一定程度上家校合作互动仪式情境的“脱域”,媒介平台中提供的图片、视频、语音、文字等符号信息构造的虚拟互动情境,只能为主体提供局部的参与感。主体身体不在场,就无法从其他参与者那里观察和体验到微观细节,缺少真实情境中的全面体验感和参与感。如吉登斯所言,“现代性的降临,通过对‘缺场’的各种其他要素的孕育,日益把空间从地点分离了出来,从位置上看,远离了任何给定的面对面的互动情势”[23]。

在媒介平台中开展家校虚拟互动,参与者身体不在场,造成体验感的受限。有研究者调查发现,家长对新媒介的使用感受度低[24],参与者难以全身心地投入情感,尤其是“当前信息技术支持下的家校合作实践主要处于信息共享层面”[25],教师与家长之间情感共享不足,难以感受到家校群体的凝聚力,更无法形成家校合作共同体的归属感和团结感。此外,这些媒介在使用过程中主要采集和处理大量的个人数据[26],会涉及学生、家长、教师等主体的数据隐私,虚拟互动变得更加敏感,无形当中会给各主体带来不安全感,增加心理压力,影响参与者的情感投入。并且网络媒介平台负载的信息量大、内容鱼龙混杂,在家校合作的互动仪式中,虚假信息不仅会影响家校有效互动,甚至可能引发家校矛盾、家校冲突,需要家长和教师具备甄别信息真伪、虚假的能力。

(四)家校合作形式化,互动仪式缺乏实效

家校合作的理念不断地深化,由原初的反馈学生信息、家长配合学校工作等浅层合作深化为倡导家校民主决策、家校协同共育等深层合作。但总体而言,“家校合作相关实践仍处于起步阶段,主要停留在传统的家长会、家长志愿者等单项活动上,呈现形式化、集体性活动主导、‘局部热’等特征,家庭和个体需求常被忽视”[27]。家校合作流于形式化,家庭和学校之间缺乏实效性的互动,可以总结归纳为三种类型,即信息传达型、中心-边缘型、问题补救型。

信息传达型是指学校教师通过家长会、家访、家长开放日等活动,向家长宣传学校教育教学活动、办学理念、规章制度、服务管理等情况,传达学生在校的表现、学习情况、同伴交往等信息。这种类型的家校合作是单向度的,学校与家庭之间的关系呈现为信息传递与信息接收的关系,家长们缺乏即时的回应,无法激起升腾的情感,极低的集体兴奋,更不能形成家校之间群体团结感,导致家校合作互动仪式的失败。

中心-边缘型是指家校合作中家庭和学校之间关系不对等,学校拥有专业教育资源,教师也经过系统的专业培训,具有教育学、心理学等方面的专业知识和专业能力,掌握着教育的话语权,并且家校合作的活动大多都是学校组织实施的,学校在家校合作中处于中心位置,家长在家校合作中承担着工具人、配合者等角色,被边缘化。这种类型的家校合作实质上也是单向度的,家庭依附于学校,听从学校的安排,家长在家校合作互动仪式中较为被动。许多家长为了子女的发展,被迫假装积极参与家校合作的活动,带有明显的刻意性和强迫性,“强迫性的仪式消耗而不是创造情感能量”[28],不仅无法使家长积蓄积极的情感能量,而且对于教师来说也是任务量的增加,会产生“互动疲劳”,家校合作也不能发挥持久性的效果。

问题补救型是指家庭和学校之间的合作限于解决学生在学校或在家中出现的问题,双方共同协商寻找解决问题的方案。这种类型的家校合作,只是在学生出现了问题之后,家长和教师才进行沟通、协商、解决问题,其中不免带有一些负面、消极的情绪,家校之间的互动沉闷而消极,使主体产生较低的情感体验,不利于家校合作持续性发展。

家校合作是参与主体之间在微观教育情境中通过一次次互动仪式连接起来形成的互动仪式链。尤其在“双减”的政策背景下,学生拥有更多的课余时间和精力,需要家校之间通力合作来满足学生多样化的发展需求,促进学生全面发展、健康成长。具备动态性、聚焦性、联系性等特性的互动仪式链理论不仅能够为审视家校合作过程中问题提供新的视角,也能够为破解家校合作困境提供新的思路。

(一)达成共识,构建家校育人共同体

家庭和学校的合作以育人为本,凝聚价值共识,建构育人共同体。在现实家校合作的互动仪式中,人们常常把家庭和学校视为两个独立的单位,或分为主体和客体,依据线性、功利的思维逻辑,家庭和学校站在各自的立场上进行“分工”,容易产生意见的分歧、利益的纠葛、价值观念的冲突,使双方之间的合作无法凝聚成合力,聚焦于共同关注的焦点。家校合作应当遵循关联性和发展性的思维逻辑,在家校合作的互动仪式过程中,家庭和学校之间有着深层次的利益关联性,“双方只有优势互补、资源共享、相互理解、相互支持、相互帮助才能协作共赢,实现群体利益的最大化,即最大程度地促进孩子更好更快地发展”[29];家校合作也应遵循发展性逻辑,一方面家校双方共同的目标在于促进学生更好的发展,另一方面家校合作也要随着育人标准的提升不断地深入推进,由学生信息互通、问题解决等浅层合作向民主决策、协同育人等深层合作发展。因而在家校合作的过程中,需要将家庭和学校构建成育人共同体,具体从以下三个方面展开:

一是家校形成共同参与合作的意愿,这是建构家校育人共同体的前提。家庭与学校之间的合作不能只靠外部政策推进,或迫于教育环境、教育问题的压力,而是在双方普遍达成价值共识的基础上形成的共同参与合作的意愿。在责任关系上家校不是主体和客体的关系,在管理上家校不是主导和附属的关系,双方是在平等的基础上自觉自愿地形成育人合作的关系。

二是家校在合作中平等协商,这是建构家校育人共同体的保障。家校合作突破偏狭、封闭的私人领域,是在公共领域生活中的公共事务,参与家校合作的主体之间是在权利平等、责任共担、人格平等的基础上进行协商,以平等、相互尊重的方式进行相互交流,运用双方都能够理解的话语进行沟通,形成理性的共识。

三是妥协意识,家校合作中难免会出现矛盾和冲突,需要双方在平等协商的基础上进行妥协。“但妥协并不就意味着一味地无原则的退让,妥协也不是无底限的……底线共识是妥协的基石,合乎法律是妥协的边界,自由合意是妥协的精髓”[30],妥协也不是忽视差异的求同,而是以育人为归旨将差异升华成多种发展的可能性。

(二)凝心聚力,增进家校积极情感共享

微观情境中的家校合作互动仪式既是家庭和学校之间综合评估育人环境、协商育人决策的理性互动过程,同时也是家长和教师等主体间相互感知、体验、情感传递的感性互动过程。家校之间的积极情感共享不仅能够增进家校彼此之间的相互理解,保障家校之间的良性互动,而且对于推进家校深度合作具有重要的意义。具体可以从三个维度展开:

一是树立家校合作的共同愿景。彼得·圣吉就曾指出:“共同愿景是组织中的人们共同持有的意象或景象,它创造出众人一体的感觉,并遍布到组织全面的活动中,使各种不同的活动融会起来”[31],共同的愿景凝聚着家庭和学校对学生未来发展的期待,是家长和教师参与家校合作中的情感寄托,也是建立彼此信任的基础,“为了共同的愿景,家长和教师会形成一种‘我们’的身份认同。在这个情境,信任转移到更深层次的、个人层面的可信赖性;作为合作伙伴的目标相互交织,相互依赖的程度也在增加”[32]。

二是增进家校合作参与主体之间的共情。在家校合作的互动仪式中,参与主体有自身的主观感受和个体认知,对合作的效果会产生重要影响,家长和教师等参与主体站在各自的立场上换位思考,体察彼此的处境、感受、立场,共享情感,增进理解,促进家校良性互动。对于教师而言,积极共情能够增进家长对教师职业的认同和信任,提升自身家校沟通能力、组织协调能力等专业发展素养,与从事不同职业的家长们交往也能够拓展视域、增长知识;对于家长而言,积极共情能够帮助其理解教师的教育教学工作,补偿家校文化差异,提升解决子女教育问题的能力,更新教育理念。

三是营造宽松的家校情感互动氛围。在家校合作的互动仪式中,展现着不同主体的个性、品格、态度、价值观念,宽松的情感互动氛围给予参与主体更多的表达自我观点、感受、体悟的空间,学校教师要对家长参与家校合作保持真诚、开放、包容、鼓励的态度。有研究证实,“教师的态度影响着家长参与家校合作的程度,如果家长越信任教师的态度,他们参与的积极性越高”[33],就会更加全身心地投入到家校合作互动仪式的过程中,达至集体兴奋,不断地积蓄积极的情感能量。

(三)身临其境,营造家校沟通际遇

家校合作是家庭和学校之间围绕着学生的教育展开的深层次的对话和交流,信息化、数字化对家校合作的内容、方式、手段、时空等方方面面的影响已是大势所趋,过度地在网络平台上虚拟沟通,或排斥信息技术,都有失偏颇,家校合作需要线上线下融合发展,营造情景化的沟通际遇,增强参与主体在认知、沟通上的临场感。柯林斯指出:“亲身在场使人们更容易觉察他人的信号和身体表现,进入相同的节奏,捕捉他人的姿态和情感”[34],线上线下混合式家校合作并不是在线家校合作和线下家校合作的简单相加,而是营造基于网络信息平台、移动通信设备与面对面家校合作相结合的沟通际遇,线上线下无缝衔接、完全融合。不仅能够有效地整合家校沟通的资源,而且还可以根据沟通的内容、家长的需求、学生的特点、教师的风格,设计和选择适恰的沟通方式和合作模式,增进家校合作参与主体的情境代入感。具体可以从三个层面展开:

一是完善线上线下家校沟通模式,提升家校合作的多时空交互融合。线上线下混合式家校合作突破了时空的界限,构造多向度实时的互动情境,线上合作不是线下合作的延伸和补充,也不能完全替代线下合作,而是让线上网络媒介技术融入线下实际情景中的家校合作,如利用大数据技术科學地分析家校合作发展的动向和普遍共性的问题,可以结合线下实际情境中家校合作出现的问题适时地调整策略,整合资源促进正式合作与非正式合作相结合,保障家庭和学校教育经验的分享、及时的信息反馈。

二是提升教师线上线下家校沟通的能力。教师的沟通能力影响着家长参与家校合作的体验感,教师良好的家校沟通能力能够提升家长的信任感和参与家校合作的积极性,并且在复杂、多维、动态和融合的互动情境中保障家校沟通的顺畅开展。一方面针对职前教师设置相关的课程,包括专门课程和融合课程,专门课程是单独设立的培养教师线上线下家校沟通合作能力的课程,融合课程是将家校沟通合作的相关内容融合于教师教育课程中;另一方面针对在职教师进行培训,在真实的情境中提升教师的线上线下混合式家校沟通合作意识,家校沟通问题分析和处理能力。

三是政府、学校、社区等相关部门通力协作提供有针对性的家长教育指导和服务。虽然《家庭教育促进法》中从国家支持、社会协同和法律责任等层面为家庭教育提供指导、支持和服务,也提出了相关举措以促进家庭教育和学校教育的相互配合,但作为家庭教育核心主体的家长,其自身的教育理念、道德品质、文化修养、行为习惯等直接影响家校合作的实施,因而同样需要重视为家长教育的指导和服务,培养家长的家校合作意识,革新家长的教育理念,提升家长主动参与家校合作的意识与能力。

(四)稳步推进,完善家校合作制度化建设

家校合作制度化是家校合作现代化发展的重要特征,也是家校合作有效实施的条件,因为“制度是组织有序运作的物质载体,家校合作理念的落地落实离不开相关制度保障”[35]。家校合作制度化是参与主体群体互动仪式的生成结果,建立在群体共享的价值观念之上,内蕴着群体普遍接受的道德标准,是群体团结的表征形式。家校合作制度化的推进具体从三个向度着手推进:

一是加强家校合作制度化的理论研究。目前我国还没有建构系统的本土化理论体系,研究视域囿于经验总结和国外家校合作理论的引入,研究思维简单化、线性化。家校合作制度化的理论研究要扎根于本土家校合作的实践情境中,建构立体丰富的理论体系,开展有针对性的调查,一方面要面向不同地域的差异开展调查,比如东西部地区、城乡、学区、校际等;另一方面要针对不同家庭情况的差异进行深入研究,比如单亲家庭、贫困家庭,留守儿童等。研究者要以复杂性思维为导向,洞悉微观情境中家校合作互动仪式各个元素的全息互涉,以开放、非线性的反思理性审视家校合作参与主体的诉求、希冀和价值观念,丰富家校合作制度化理论研究的视域。

二是完善家校合作的制度运行机制。良好的制度运行机制是将家校合作参与主体展开有效互动仪式的支撑条件。从宏观层面看,“双减”政策的出台和《家庭教育促进法》的颁布都对家校合作的规范化发展指明了方向;从微观层面看,要保障家校合作在实践中的有效运行,一方面建构家校合作组织机构,如家长委员会、家长学校、家校合作社等,组织机构的设立使家校合作人际互动常规化、制度化,随着人际互动在学校生活的制度化,家长、教师等人员之间关系变得更加信任,相互参与的程度更高[36],另一方面要多维度、多层次地进行民主协商,健全家校合作的管理规范制度,提升家校跨界合作的空间,调和家校合作互动中可能产生的矛盾和冲突。

三是构建家校合作制度化建设的反馈调节机制。家校合作制度化是一个从低级向高级、从零散偶发开展到常规系列推进的发展过程,因而家校合作制度化需要顺应教育现代化的趋势、满足本土化需求、符合学校办学特色以及关照学生身心发展规律进行适时的反馈调节。此外,充分利用大数据信息技术测评家校合作制度化实践的效果,以数据反馈为基础,以循证思维为导向改进、优化家校合作制度,提升其实效性和科学性。

参考文献:

[1] [苏]瓦·阿·苏霍姆林斯基著.杜殿坤译.给教师的建议(下)[M].北京:教育科学出版社,1981.264.

[2] 中华人民共和国教育部.关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/jyb_ xxgk/moe_1777/moe_1778/202107/t20210724_546576.html,2021-07-24.

[3] 中国人民代表大会常务委员会.中华人民共和国家庭教育促进法[EB/OL].http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202111/3364b3bf98b440 2691f4f82d81455080.shtml,2021-10-23.

[4] 黄河清.家校合作导论[M].上海:华东师范大学出版社,2008.

[5] 柴江.家校合作的本质属性、困境根源与破解思路[J].南京师大学报(社会科学版),2021,(3):62-72.

[6] 马忠虎.基础教育新概念:家校合作[M]北京:教育科学出版社,1999. 158 -159.

[7] 左坤,李亚娟.家校合作:教育时空系统对话互动与联通——以南京市家校合作教育追求与实践探索为例[J].上海教育科研,2019,(4):49-52.

[8][9][12][17][22][28][34] [美]兰德尔·柯林斯.林聚任,王鹏等译.互动仪式链[M].北京:商务印书馆,2018.

[10] 李清臣,岳定权.家校合作基本结构的建构与应用[J].中国教育学刊,2018,(12):38-42.

[11] 李潮海,徐文娜等.新时代中小学家校合作共育的理论基础与策略创新[J].现代教育管理,2019,(11):12-17.

[13] 罗枭,侯浩翔.义务教育阶段教师对“双减”的政策感知分析与改进建议[J].中国电化教育,2022,(3):22-29.

[14] 边玉芳,周欣然.我國70年家校合作:政策视角下的发展历程与未来展望[J].中国教育学刊,2021,(3): 1-6.

[15] 吴重涵,制度化家校合作与儿童成长的相关性研究[J]. 教育科学研究,2018,(10):92-96.

[16] 左坤,李亚娟.家校合作:教育时空系统对话互动与联通——以南京市家校合作教育追求与实践探索为例[J].上海教育科研,2019,(4):49-52.

[18] 郑也夫.信任:合作关系的建立与破坏[M].北京:中国城市出版社,2003.273.

[19] 罗彦桃.家长,请先信任我们[J].人民教育,2016,(21):6-7.

[20] [美]安妮特·拉鲁.吴重涵,熊苏春等译.家庭优势:社会阶层与家长参与[M].南昌:江西教育出版社,2014.10-11.

[21] 吴重涵,张俊等.是什么阻碍了家长对子女教育的参与——阶层差异、学校选择性抑制与家长参与[J].教育研究,2017,(1):85-94.

[23] [英]安东尼·吉登斯.田禾译.现代性后果[M].南京:意林出版社,1985.16.

[24] 董艳,王飞.家校合作的微信支持模式及家长认同度研究[J].中国电化教育,2017,(2):122-127.

[25] 高铁刚,李文.信息技术支持的家校协作体建设研究[J].中国电化教育,2018,(5):23-29.

[26] 潘庆红,马逐曦等.家校通APP的研发现状、问题及展望[J].现代教育技术,2020,(6):93-99.

[27] 吴重涵,张俊.制度化家校合作的国际比较:政策、学校行动与研究支撑[J].中国教育学刊,2019,(11):31-38.

[29] 边玉芳,刘小琪等.当代我国中小学家校冲突的原因分析与应对建议[J].中国电化教育,2021,(5):27-32.

[30] 冯建军.公民身份认同与学校公民教育[M].北京:人民出版社,2013.315.

[31] [美]彼得·圣吉.郭进隆,译.第五项修炼[M].上海:三联书店,1998.238.

[32] J.Gerdes,S.L.Goei,M.Huizinga,D.J.De Ruyter.True partners Exploring family-school partnership in secondary education from a collaboration perspective [J].Educational Review,2020,(6):1-18.

[33] Javid Jafarov.Factors Affecting Parental Involvement in Education: The Analysis of Literature [J].Khazar Journal of Humanities and Social Sciences,2015,(4):35-44.

[35] 张润田.家校合作制度化的困境与出路——基于新制度主义的视角[J].当代教育科学,2020,(5):47-51.

[36] [加]Michal Fullan.武云斐译.教育变革的新意义[M].上海:华东师范大学出版社,2010.147.

作者简介:

田友谊:教授、博士生导师,研究方向为教育基本理论。

李婧玮:在读博士,研究方向为教育基本理论。

The Dilemma and Solution of Home-school Cooperation from the Perspective of Interactive Ritual Chain Theory

Tian Youyi, Li Jingwei(School of Education, Central China Normal University, Wuhan 430079, Hubei)

Abstract: Collins’s theory of interactive ritual chain puts forward four elements of interactive ritual, namely physical presence, outsiders’ setting limits, common focus of attention, and shared emotions, which have important guiding significance for analyzing and solving the problems of home-school cooperation. Home-school cooperation can be regarded as an interactive ceremony between parents and teachers in a micro situation. Using interactive service chain theory perspective parent-school cooperative participation main body interaction mechanism, can be found in some hidden trouble, namely the main body of parent-school cooperative heterogeneous lead to common focus blur, interaction between family bad result in lack of positive emotions Shared between participation main body, home school “virtual” cooperation lead to insufficient participation main body is present, The formalization of home-school cooperation leads to the lack of practical effect in the interactive ceremony between the participants. Based on this, the dilemma of parent-school cooperation can be solved by constructing the community of parent-school education, promoting the positive emotion sharing, creating the communication opportunities, and improving the institutionalization of parent-school cooperation.

Keywords: home-school cooperation; interactive ritual chain; education community; emotional sharing; the presence of the body

收稿日期:2021年7月5日

責任编辑:赵云建