寻找“地球2.0”,中国不缺位

——中国科学家提出“近邻宜居行星巡天计划”

2022-07-16兰顺正

文/兰顺正

2022年5月,中国科学家提出一项通过空间望远镜开展的“近邻宜居行星巡天计划”,寻找距离地球约32光年的太阳系外宜居类地行星。如果实施,这将是国际上首次专门在近邻类太阳型恒星周围寻找宜居类地行星的空间探测任务,而该则消息也使得关于寻找宜居类地行星的研究再次成为焦点。

门槛极高的“地球2.0”

众所周知,在宇宙中,地球是人类迄今所知唯一拥有生命的行星。随着近些年人口爆涨、气候变化、资源耗竭等一系列挑战的不断爆发,地球作为人类的唯一立足点已经显得越来越拥挤。而伴随深空探测技术的发展,人类开始尝试大面积搜索宇宙中的类地行星,以期发现在浩瀚星海中是否存在其他生命,或者会不会有宜居的类地行星可以成为人类在地球以外的第二个家园。

研究才发现,人类真是非常的幸运,因为一颗行星要成为“地球2.0”是很不容易的。这种行星要符合两个“相似”——恒星与太阳相似,行星与地球相似,只有行星半径为0.8~1.25个地球半径、处于恒星系宜居带的类地行星才可能成为“地球2.0”。

具体而言,如果行星半径不足0.8个地球半径,那它很可能留不住行星表面的大气层,人类肯定无法长期居住;如果行星半径太大,那么过重的质量会导致其表面到处有火山喷发,同样无法具备产生生命的稳定环境。而宜居带指一颗恒星周围的一定距离范围,在这一范围内,恒星传递给行星的热量适中,水可以液态形式存在;一般认为,液态水是生命出现和存续不可缺少的因素,因此如果一颗行星恰好落在这一范围内,那么它就被认为有更大的机会拥有生命或至少拥有生命可以生存的环境;但苛刻的是,在许多恒星系中,这样的宜居带可能只有窄窄的一条,就像太阳系八大行星,只有地球恰到好处地“卡”在了宜居带上,但与地球相邻的金星、火星就都不适合人类生存。

开创先河的开普勒计划

目前,天文学家寻找行星主要有两种办法:多普勒视向速度技术法和凌星法。

多普勒视向速度技术法就是测量观测目标光谱线的多普勒效应。当一个星系远离我们所在的银河系时,这个星系的光谱线就会向波长更长、频率更低的红色方向部分移动,这种现象称之为“红移”。当这个星系远离我们所在的银河系时,星系的光谱就会向波长更短、频率更高的蓝色一方移动,这叫做“蓝移”。科学家利用“红移”和“蓝移”特性可以测出恒星周围行星的质量和公转周期。

凌星法的原理是利用公转的行星从恒星前方通过时会导致恒星的亮度发生周期性的微弱变化。目前人类已发现的系外行星绝大多数都是通过凌星法发现的,但是这种探测方法对行星的公转轨道有很高要求,行星需要正好通过恒星朝向地球的方向,可这种情况发生的几率很低,同时需要借助于其他探测手段的进一步确认,而且凌星法通常只能获得行星的半径,无法直接给出行星质量。

发现飞马座51b的上普罗旺斯天文台1.93米天文望远镜

飞马座51b及其母星的艺术想像图

开普勒空间望远镜

1995年10月,两位瑞士天文学家米歇尔·马约尔和迪迪埃·奎洛兹利用位于法国南部的上普罗旺斯天文台的1.93米望远镜发现了首颗系外行星——飞马座51b,它位于飞马座,距离地球约50光年,围绕着相距800万千米的恒星飞马座51运转,公转周期约4.2天。这一发现成为人类历史上最重要的事件之一,不但证明了太阳系并不孤单,也激起了人类对系外生命的思考,而且对人类在宇宙中的地位有了重新认识。两位天文学家也因此获得了2019年诺贝尔物理学奖。

为了更好地认识系外行星世界,美国从2001年开始酝酿开普勒计划,该计划的太空运行时间从2009年开始到2018年结束,主要科学目标是通过凌星法发现类太阳恒星在宜居带内的类地行星,进而测量地球在宇宙中的发生率。不过,开普勒计划当初设计仪器的探测指标时,科学家是以太阳的活跃度为蓝本的,可当望远镜上天之后才发现,大约有2/3的待观测恒星活动要比太阳剧烈很多,这样就会使一些小的凌星信号被淹没。同时望远镜的视场只有100平方度,而全天约为4.1万平方度,按照朝一个方向观测1年的节奏,望远镜要看遍全天需要400多年。另外行星需要观测到三四次才能确认,因此望远镜能够观测的主要是公转周期在1年以内的行星。最终的结果是,虽然开普勒计划发现了4000多颗已被确认的系外行星和潜在的行星候选者,包括几个可能绕着小质量恒星的宜居带行星,但是始终没有找到“第二地球”。而且开普勒计划发现银河系大约90%的行星都分布在比太阳系的水星轨道更近距离的轨道上,这与之前的设想有很大差别。

与地球最相似的几个系外行星

凌日系外行星勘测卫星

尽管开普勒计划不能被称之为成功,但其毕竟开启了人类寻找太阳系外行星的先河,也鼓舞了后发者奋力向前。2018年美国宇航局发射凌日系外行星勘测卫星(TESS),以接替开普勒空间望远镜;欧空局则紧随其后,于2019年成功发射系外行星特性探测卫星(CHEOPS)空间望远镜,其任务是对“开普勒”和TESS等空间望远镜已发现的系外行星进行详细的后续研究。

中国自己的巡天计划

2019年,来自中科院上海天文台、微小卫星创新研究院、上海技术物理研究所、西安光学精密机械研究所和中国科学技术大学的100多位科研人员,提出了“地球2.0”计划,并于2020年6月获得科学院空间先导项目的支持。

据中国科学院紫金山天文台研究员、“近邻宜居行星巡天计划”项目负责人季江徽介绍,“近邻宜居行星巡天计划”将长期观测距离地球约32光年的约100颗类太阳型恒星,有望首次在它们周围发现宜居带类地行星,特别是“地球2.0”,实现“从0到1”的重大突破。据估算,这一计划预计发现约50颗类地行星。科学家将通过对太阳系近邻行星系统的细致普查,给出宜居行星及“超级地球”(数倍到10倍地球质量的系外行星)的数目、真实质量和三维轨道等信息。

在探测方法上,“近邻宜居行星巡天计划”将基于空间高精度相对天体测量技术,精确地测量目标恒星中心位置相对于6至8颗标准参考星的极其微小的星间距变化,基于这些细微的变化来计算目标恒星受行星引力扰动所发生的微小晃动,探测恒星周围具有真实质量的宜居带类地行星。据悉,这种方法是天文观测中的经典方法,但是用在探测宜居类地行星上是一种技术上的原始性创新,而要找到近邻类太阳型恒星宜居带的“地球2.0”,需要在测量技术上达到微角秒级别的精度,这相当于能在地球上分辨出一枚放在月球上的一元硬币。这种探测方法不受行星轨道面的限制,任何轨道的行星都可以探测到,还可以直接测量宜居行星的质量,因此可实现对近邻类太阳型恒星周围行星的全面普查。季江徽表示,这些研究将最终回答“太阳系是否很特殊”或“人类在宇宙中是否唯一”等科学问题,并让人类更深刻地了解地球和太阳系的形成演化过程,充分地认识生命的本质和起源,进而更深刻地了解人类自身。

CHEOPS空间望远镜

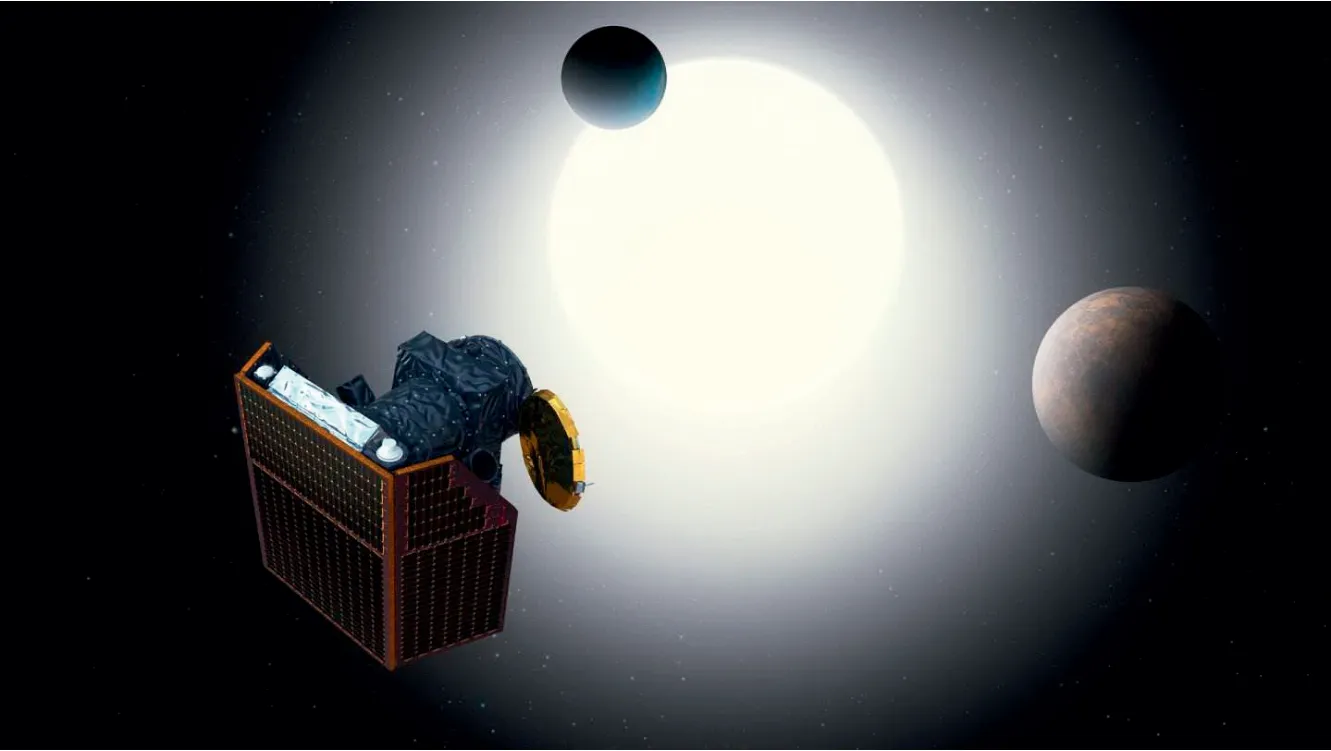

中国“近邻宜居行星巡天计划”项目想象图

根据计划,一枚口径为1.2米的高像质、低畸变、高稳定光学望远镜将被送入日地系统第二拉格朗日点的Halo轨道,由于这一轨道受地球引力影响小,热辐射环境比较稳定,卫星消耗很少的燃料即可长期驻留,因此非常适合天文卫星开展全天时观测。而后望远镜将在该轨道维持至少5年的稳定运行时间,其间将对100颗类太阳型恒星进行科学探测,其中每颗恒星观测不少于50次。另外,这一任务对于暗物质、黑洞等前沿科学研究也会作出贡献。