学校氛围对留守儿童校园欺凌的影响机制研究

2022-07-14何二林叶晓梅毛亚庆

何二林 叶晓梅 毛亚庆

(1.上海大学 国际教育学院,上海 200444;2.北京大学 教育学院,北京 100871;3.北京师范大学 教育学部,北京 100875)

留守儿童指的是父母双方外出务工或一方外出务工另一方无监护能力、不满十六周岁的未成年。随着我国城镇化的发展,大量青壮年农村剩余劳动力转移到城市,致使大量“留守儿童”出现,据2018年9月民政部官网的统计数据显示全国农村留守儿童已达697万余人。由于父母家庭教育的缺失以及学校教育管理的不足,导致留守儿童行为失范,安全堪忧,容易成为校园欺凌的对象。[1]2015年,一项关于安徽和四川的横断面研究显示留守儿童遭遇欺凌的比例是22.89%,非留守儿童遭遇欺凌的比例是20.19%;[2]甘肃省留守儿童遭受欺凌的比例为54.0%,留守儿童被欺凌现状严峻。[3]由于校园欺凌会造成受害者长时间的焦虑、忧郁,严重损害他们的心理健康,甚至是自杀,[4]因此,我国政府非常重视校园欺凌的治理,相继颁布了《关于开展校园欺凌专项治理的通知》《加强中小学生欺凌综合治理方案》等法案,推进校园欺凌的防治工作。但是,由于留守儿童基数大,且易成为欺凌对象,使得留守儿童的校园欺凌预防工作变得十分重要和迫切。

积极的学校氛围能够减少校园欺凌已经成为政府管理和学界研究的共识。[5-10]各国政府通过政策的制定,发挥学校氛围的育人作用。为了预防校园欺凌,澳大利亚政府出台了《国家安全学校框架》,强调营造和谐尊重的学校文化,加强学生、父母、社区与学校的联系,建立积极关心的同伴、师生关系等;[9]我国2017年颁布的《义务教育学校的管理标准》也提出立足学校实际,合理设计和布置校园,营造健康向上的学校文化。因此学校通过板报、橱窗展示等物理环境的布置宣传欺凌的知识,同时建立积极的师生关系和同伴关系预防校园欺凌。[10]Acosta 等人针对2 834名学生的研究表明,积极氛围中的学生经历更少的身体、情感以及网络欺凌;[7]师生关系,尤其是教师关心平等地对待学生能够减少校园欺凌的发生;[11]关心的、支持的同伴关系能够减少校园欺凌。[12-13]因此,本研究试图从留守儿童这一特殊群体出发,分析学校氛围对校园欺凌的影响机制,为学校防治留守儿童校园欺凌提供政策建议。

一、文献综述与研究假设

学校氛围(school climate)指的是学校成员体验到的对其心理行为产生重要影响的相对持久的环境特征,[14]建立在人们对学校生活体验模式的基础上,反映学校的规范、目标、价值观、校际关系、数学实践和组织结构。[15]当前国内外的研究表明同伴关系、师生关系、物理环境是学校氛围重要的三个维度,[16-18]除此之外,Cohen、Thapa等人也意识到学生感受到的成年人(如父母)对他们的支持、学校与社区家庭的合作也是学校氛围的重要维度,[15][17]正如澳大利亚出台的《国家安全学校框架》指出学校文化环境的建设需要加强与父母、社区的联系,共同支持学生的发展。[9]因此,本研究将学校氛围划分为物理环境、亲子支持、师生情感与班级氛围、同伴关系、家校合作与社区支持五个维度。

校园欺凌指的是“当一个学生被一个或多个其他学生反复地欺负或成为受害者的行为”。校园欺凌具有不平衡性、重复性和伤害性的特点,包括直接的方式(身体攻击、言语攻击等)和非直接的方式(排挤、孤立等),[19]具体形式有言语欺凌、身体欺凌、关系欺凌、网络欺凌、性欺凌等多种形式。[20]除此之外,广东青少年研究所和美国儿童发展项目(Child Development Project)发现财务欺凌(勒索、抢劫)也是学生欺凌的重要形式,[21]因此,本研究主要研究言语欺凌、身体欺凌以及财务欺凌。

库尔特·勒温(Kurt Lewin)作为拓扑心理学的代表人物之一,十分强调环境对人行为的影响。他认为任何行为都受到环境的影响,且受到个人和环境互动的影响。人类行为是个体和环境二者的函数,即B=f(PE)(公式中的B表示行为,P表示行为主体(包括心理和生理因素,比如能力、信仰等),E表示环境(包括社会因素等)。[22]34因此,学校氛围会影响个人行为,实证研究也发现,温暖包容的学校氛围能够帮助学生(特别是弱势群体)经历更少的身体、情感以及网络欺凌。如Nansel 等对美国16 000名青少年的研究显示黑人比白人或西班牙裔的学生经历更多的校园欺凌行为,温暖的学校氛围能够减少黑人被欺凌;[23]Kukaswadia 等的追踪研究也发现,肥胖的学生容易被欺凌,但有利的学校氛围能改善这些学生受欺凌的状况。[24]我国的一些研究也表明学校氛围对学生欺凌行为均有具有显著的预测作用,如聂倩针对1 900名学生的研究发现,学校氛围与学生的校园欺凌存在显著负相关;[25]李董平等人研究了广东10所学校的2 758名初中生,结果显示学校氛围能够通过同伴侵害的中介作用负向预测青少年欺凌等不良行为。[26]基于此,本研究的第一个研究假设是:积极的学校氛围能显著降低留守儿童的校园欺凌状况。

归属感是个体重要的心理需求,是自我实现的前提和基础,受到环境的影响。[7]场论认为个人与环境是相互影响的,即不同的人对同一的环境条件会产生不同的行为。[27]43相关研究也证实了学校氛围作为学生密切感受的外部环境会影响到学生对学校的归属心理。如Cemalcilar的研究发现学校氛围能够影响学生的归属感,学校氛围中的积极人际关系建立、温馨的环境设置等,有利于提升学生的归属感。[28]同时,学生的学校归属感也是影响学生校园欺凌行为的重要因素。学生的学校归属感越强,越能够认同学校规范,并自觉遵守学校规则,会减少参与校园欺凌的频率。[29]而学校归属感弱的学生,更愿意支持暴力,参与更多的校园欺凌行为。[30]Uwah针对非裔美国人的研究也显示,青少年的学校归属感低,容易参与校园欺凌行为。[31]但大多数研究关注学校氛围与欺凌的关系,以及学校氛围与归属感的关系,很少分析学校氛围、校园归属感对校园欺凌的影响机制。基于此,本研究的第二个假设是:学校氛围会影响留守儿童的校园归属感(归属感、抵制感),同时留守儿童的校园归属感会影响学生的校园欺凌的状况。

二、研究方法

(一)研究对象

本研究依托“社会情感学习”项目,选取西部贵州盘州市、新疆疏勒县、云南弥勒县、重庆忠县、广西三江县5个县的50所学校的6 176名3~6年级的学生。其中男生有3 058人,女生有3 118人。非留守儿童有2 490人,单亲外出的留守儿童有1 244人,双亲外出的留守儿童有2 442人;留守儿童占比约为60%。

(二)研究工具

1.校园欺凌问卷

本研究采用美国儿童发展项目(Child Development Project)的欺凌问卷。问卷共6题,分为三种欺凌形式,即言语欺凌、财务欺凌和身体欺凌,测试的是学生被欺凌状况。题项采用频次统计,分为从不,1~2次,3~5次,6~9次和多于10次五个选项。该量表Cronbach’a 值为0.9358,KMO值为0.8656,题项与三个因子对应关系与研究心理预期基本一致,表明信效度水平较高。其中,言语欺凌指的是学生受到语言上的骚扰和恐吓,具体的题项为“有人拿你取笑,起绰号,或骚扰你?”与“有人威胁说要伤害你,但事实上并没有伤害到你?”对这两个题目的填答结果进行标准化处理后取平均值,得到言语欺凌指标;财务欺凌指的是学生的物品被偷或被损坏,具体的题项为“有人故意损坏你的物品?”与“有人从你的课桌或柜子里偷东西?”,对这两个题目的填答结果进行标准化处理后取平均值,得到财务欺凌指标;身体欺凌指的是遭受到的暴力伤害,测量身体欺凌的题目为“有人用暴力或威胁你让给他/她钱或其他东西?”与“有人打你、骂你或诽谤你?”对这两个题目的填答结果进行标准化处理后取平均值,得到身体欺凌指标。

2.学校氛围问卷

本研究采用教育部—联合国儿童基金会“社会情感学习(SEL)”项目组编制的学校氛围量表,采用Likert 5点量表,即从1(不同意)到5(同意)。问卷共22个条目,包括物理环境、亲子支持、同伴关系、师生情感与班级氛围以及社区支持与家校合作五个子维度。该量表的Cronbach’a 值为0.9138,KMO值为0.9498,题项与五个因子对应关系与研究心理预期基本一致,表明该量表拥有良好的信效度。每个维度由不同数量的题目测量,将其填答结果标准化处理后取平均值得到每个维度的得分。如亲子支持指标由“父母很关心我的心情、在我的事情上父母经常询问我的意见、父母会经常耐心地听我说烦恼的事、当我心情不好时家人能够给我帮助”这四个题目测量,将其填答结果标准化处理后取平均值得到。

3.归属感问卷

本研究归属感问卷采用的是Goodenow等人编制的学校归属感量表。该量表包含两个因子:归属感和抵制感。[32]量表采用6点计分的方法,1(完全不同意)~6(完全同意)对学校归属感的18个题项进行标准化处理后,进行因子分析,也生成归属感和抵制感两个指标。归属感包含学生对学校的认同与喜欢的13题组成,抵制感包含学生对学校抵触与排斥的5个题目组成。该量表的Cronbach’a 值为0.8570,KMO值为0.9332,题项与两个因子对应关系与研究心理预期基本一致,表明该量表拥有良好的信效度。

(三)计量模型

基于研究问题和研究假设,本文主要回应校园氛围对留守儿童校园欺凌的影响效应及其作用机制。计量模型的设计主要由以下两个部分组成。

1.校园氛围对留守儿童校园欺凌状况影响的估计模型

为揭示出校园氛围的各个维度对留守儿童校园欺凌状况的影响,本研究将采用多元回归模型分析留守儿童所处的校园物理环境、亲子支持环境、同伴关系环境、师生情感与班级氛围环境、以及社区和家校合作环境对校园欺凌的影响。同时为了增强估计结果的准确性,加入影响留守儿童欺凌状况的个人特征因素作为控制变量。主要估计模型如下:

(1)

其中,Yb表示留守儿童的被欺凌状况,分别用言语欺凌、财务欺凌和身体欺凌这三个指标表示,X1表示留守儿童所处的校园物理环境,X2表示留守儿童所处的亲子支持环境,X3表示留守儿童所处的同伴关系环境,X4表示留守儿童所处的师生情感与班级氛围环境,X5表示留守儿童所处的社区和家校合作环境。Xk表示影响留守儿童被欺凌状况的一些个人特征因素,如性别、年级、担任班干部情况、是否是住宿生、户籍、是否是独生子女等,将其纳入控制变量。

2.校园氛围对留守儿童校园欺凌影响机制的估计模型

根据已有研究可知,留守儿童感知的学校氛围会影响其对学校的归属感与抵制感水平,而留守儿童的校园归属感或抵制感在一定程度上也会对留守儿童的校园欺凌水平产生影响。[33-34]因此,本部分期望探究留守儿童的所处的校园氛围对其校园归属感和抵制感的影响,并通过分析校园归属感和抵制感对其校园欺凌状况的影响,来探究学校氛围对留守儿童校园欺凌状况的影响机制。主要估计模型如下:

(2)

(3)

其中,YG表示留守儿童的校园归属感,因为留守儿童的学校归属感有喜欢和抵制两种,本文用校园归属感表示留守儿童的校园的喜爱程度,用校园抵制感表示留守儿童对校园的排斥程度,均用YG表示。其他变量和方程(1)中一致。

三、研究结果分析

(一)留守儿童校园欺凌状况

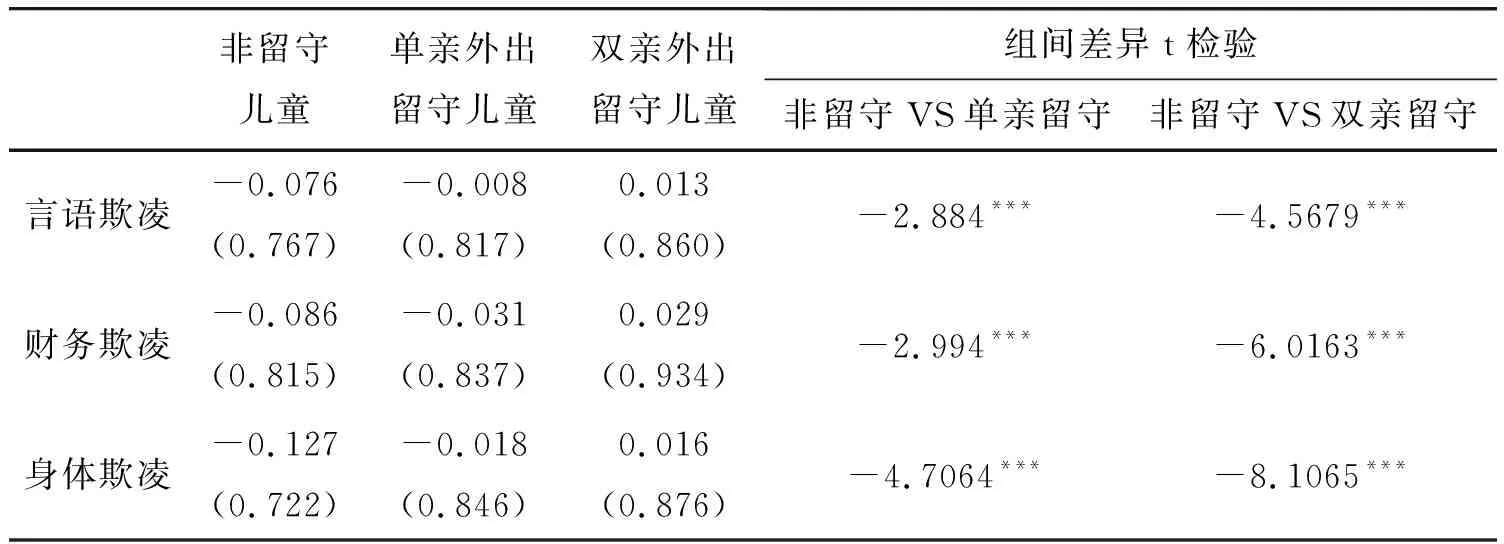

通过对留守儿童和非留守儿童的校园欺凌状况进行比较,发现不论是单亲外出的留守儿童,还是双亲外出留守儿童的校园欺凌水平均显著高于非留守儿童。具体来看,非留守儿童、单亲外出留守儿童和双亲外出留守儿童的言语欺凌状况均值依次为-0.076、-0.008和0.013;财务欺凌状况的均值依次为-0.086、-0.031和0.029;身体欺凌状况的均值依次为-0.127、-0.018和0.016。三类儿童的被欺凌均值逐渐上升,双亲外出留守儿童的校园欺凌状况最糟糕。组间差异的t检验也发现,非留守儿童的三类欺凌状况显著低于单亲外出留守儿童,同时也显著低于双亲外出的留守儿童(见表1)。基于数据发现,留守儿童遭遇更严重的被欺凌情况,因此本研究关注留守儿童感知的学校氛围对其被欺凌的影响及其作用机制。

表1 不同类型儿童的校园欺凌状况

(二)学校氛围对留守儿童校园欺凌状况的影响

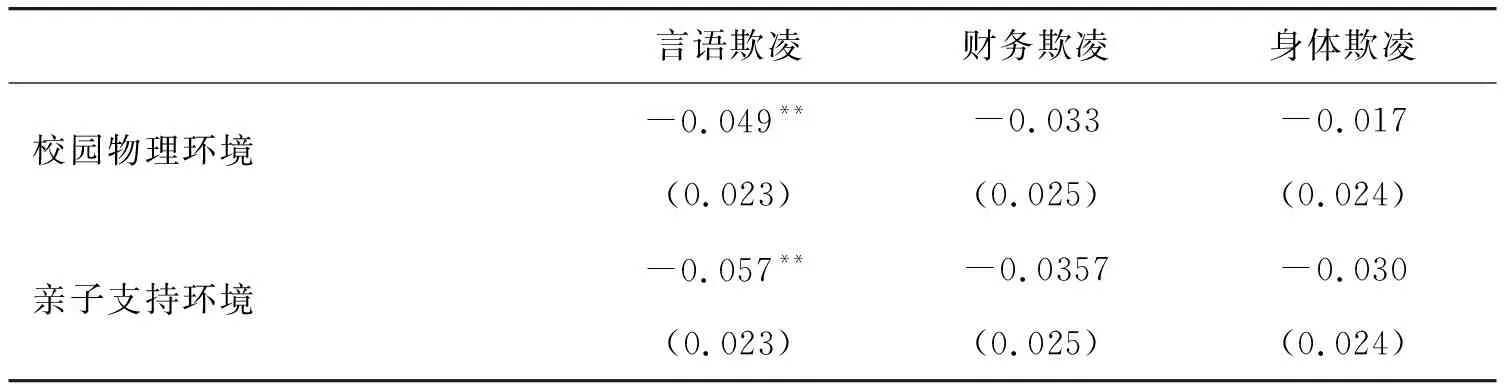

基于方程(1)OLS回归依次估计学校氛围对留守儿童的言语欺凌、财务欺凌和身体欺凌指数的影响系数,整体发现留守儿童感知的学校氛围会对其被欺凌产生负向影响,即有利的环境可以降低留守儿童的被欺凌水平。具体来看:

第一,校园的物理环境对留守儿童的言语欺凌状况产生显著的负向影响,影响系数为-0.049(P<0.05)。

第二,亲子支持环境对留守儿童的言语欺凌状况产生显著的负向影响,影响系数为-0.057(P<0.05)。可见,有利的亲子支持环境可以帮助留守儿童降低校园欺凌水平。

第三,同伴关系环境对留守儿童的言语欺凌、财务欺凌和身体欺凌行为均产生显著的负向影响,影响系数分别为-0.120、-0.108和-0.097,均在0.01水平上显著;这表明有利的同伴关系能帮助留守儿童减少各种校园欺凌。

第四,师生情感与班级氛围对留守儿童的身体欺凌行为产生显著的负向影响,影响系数分别为-0.056(P<0.05);表明友好的师生情感和班级氛围能减少留守的校园欺凌状况。

第五,社区和家校合作氛围对留守儿童的言语欺凌和身体欺凌行为均产生显著的负向影响,影响系数分别为-0.064(P<0.01)和-0.056(P<0.05)。表明有利的社区和家校合作氛围会对留守校园欺凌状况的减少产生重要的影响。

表2 学校氛围对留守儿童校园欺凌状况的影响效应

续表

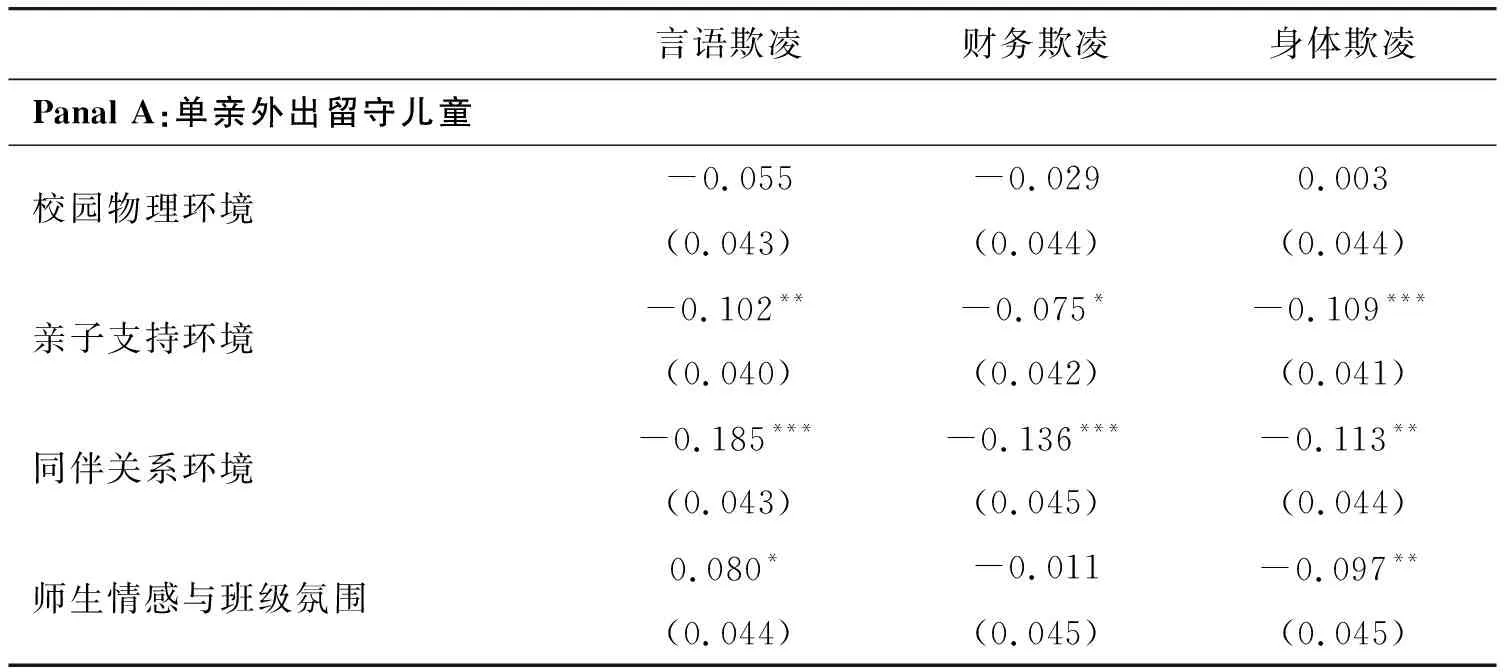

由于单亲外出的留守儿童和双亲外出的留守儿童感知的学校氛围和受欺凌状况存在异质性,故进一步区分两类群体,分别探究学校氛围对单亲外出留守儿童和双亲外出留守儿童的影响效应。基于方程(1)依次进行OLS分析,估计结果与总样本的分析结果一致,即有利的学校氛围能减少不同类型留守儿童的校园欺凌状况。但两类儿童的细节结果上存在差异,具体表现为:亲子支持环境、同伴关系环境均对单亲外出留守儿童的言语欺凌、财务欺凌和身体欺凌状况,产生显著的负向影响;师生情感与班级氛围、社区和家校合作环境均对单亲外出留守儿童的身体欺凌状况产生显著的负向影响。同伴关系环境对双亲外出留守儿童的言语欺凌、财务欺凌和身体欺凌状况,产生显著的负向影响;校园物理环境对双亲外出留守儿童的言语欺凌状况产生显著的负向影响;社区和家校合作环境对双亲外出留守儿童的言语欺凌和身体欺凌状况均产生显著的负向影响。

表3 学校氛围对不同类型留守儿童校园欺凌状况的影响效应

续表

(三)学校氛围对留守儿童校园欺凌状况的影响机制

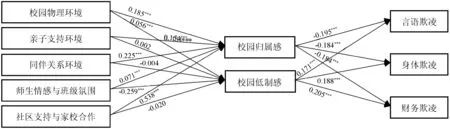

基于方程(2)和(3)采用OLS回归估计,结果发现有利的学校氛围可增强留守儿童的校园归属感,且局部环境能显著降低留守儿童的校园抵制感。通过数据分析进一步发现,发现校园归属感能显著降低留守儿童的校园欺凌状况,而校园抵制感对留守儿童的校园欺凌状况产生不利影响。具体结果详见图1。

图1 学校氛围、校园归属/抵制感与校园欺凌状况的关系机制注:1.***0.01水平显著,**0.05水平显著,*0.1水平显著;2.控制变量和表1一致,限于呈现方式,没有将控制变量的系数一一报告,如需请联系作者。

一方面,校园的物理环境、亲子支持、同伴关系、师生情感与班级氛围、社区支持和家校合作环境均对留守儿童的校园归属感产生显著的正向影响,影响系数为0.154、0.225、0.071、0.538,均在0.01水平向显著;而师生情感与班级氛围会对留守儿童的校园抵制感产生显著的负向影响,影响系数为-0.259(p<0.01)。

另一方面,留守儿童的校园归属感对其的言语欺凌、财务欺凌和身体欺凌状况产生显著的负向影响,影响系数分别为-0.195、-0.184和-0.184(p<0.01);而留守儿童的校园抵制感会对其的言语欺凌、财务欺凌和身体欺凌状况产生显著的正向影响,影响系数分别为0.171、0.188和0.205,均在0.01水平上显著。

由此可知,有利的物理环境、亲子支持环境、同伴关系环境、社区和家校合作环境会增强留守儿童的校园归属感,而减少留守儿童的校园欺凌状况。此外,虽然留守儿童的校园抵制感增加留守儿童的被欺凌状况,但师生情感与班级氛围环境会降低留守儿童的校园抵制感,进而减少留守儿童的被欺凌状况。

四、结论与讨论

(一)留守儿童的校园欺凌状况显著高于非留守儿童

本研究发现,留守儿童的被欺凌比例显著高于非留守儿童,这也与Li Yan、常进锋对安徽、四川以及甘肃的留守儿童研究结论保持一致。Glew等人的研究表明安静、内向、被动的学生容易成为被欺凌的对象。[35]留守儿童与非留守儿童相比,具有人际适应困难、孤独、胆小等特点,[36]这可能是因为缺乏父母的关爱,留守儿童的情感需求没有得到关注。从社会学本体论来看情感是人类存在的核心,是人本性的基本要素。社会学的本体是人,情感是人性的组成部分,是人存在的基本规定,是人类与生俱来的。正是由于情感的跃动和职称才能使人在种种虚无乏味的世界中达到一定的意义境界。情感发展的需求没有得到关注,容易导致留守儿童出现孤独、胆小等特点,容易成为被欺凌的对象。[37]52

(二)积极的学校氛围能够减少留守儿童的被欺凌行为

首先,从整体来看,积极的学校氛围能够减少留守儿童的校园欺凌状况。Petrie的研究表明,学校氛围与校园欺凌是紧密相关的。[38]Mucherah等人的研究也表明积极的学校氛围是减少校园欺凌的一种手段。[7]符号互动论主张人是在不断的互动过程中逐渐形成完整的自我,这种互动过程发生在一定的情境中。比如库利主张的“镜中我”,主张社会与自我互为镜子,是认识自我的重要基础。学校氛围中的物理环境和人际环境是个体自我发展的重要互动对象,能够解释和影响人的行为,正如托马斯主张的情境定义,人的主观与客观条件的综合考虑才能解释人的行为,其中情境是人的客观事实。[39]积极的学校氛围能够帮助留守儿童建立积极的人际关系,认可自己作为班级、学校中的一份子,自觉遵守规范,及时寻求帮助,进而减少校园欺凌行为。

其次,在学校氛围的各个维度中,关心的同伴关系能显著降低留守儿童的言语欺凌、财务欺凌和身体欺凌状况,是治理留守儿童校园欺凌的重要方面。研究表明,不论是黑人、白人还是西班牙裔的学生参与校园欺凌都与同伴关系有关,关心的同伴关系能够改善学生的被欺凌状况。[40]社会支持是影响学生欺凌行为的重要因素,同伴作为影响个体发展的重要社会支持能够增强留守儿童应对欺凌时的勇气和信心,获得更多的安全感,增加对欺凌行为的控制感。同伴关系尤其是同伴创造的关心的情感氛围能够为受欺凌的留守儿童提供支持和帮助,能够改变留守儿童被欺凌状况。

再者,和谐的社区参与和家校合作环境对于降低留守儿童的言语欺凌和身体欺凌发挥着重要的作用。布朗芬布伦纳认为家校合作是影响个体行为的中观系统,即个人活跃参与其中的两个或更多个微观系统之间的相互联系,对儿童产生重要影响。[41]21家校合作能够让家长意识到自己在子女欺凌中的作用,及时向学校反馈子女受欺凌的情况,方便学校及时采取相应的行动,减少欺凌的发生。[42]由于社工、志愿者共同参与的社区预防欺凌具有灵活性,社区参与预防欺凌也成为一种趋势。比如我国香港地区制定《全校总动员手法》,倡导由学校管理层、教师、社工、家长以及学生的互动合作,为欺凌者和被欺凌者提供帮助,以防欺凌事件的出现。[43]

除此之外,本研究还有一个重要的结论,即校园的物理环境能显著降低留守儿童的言语欺凌状况。美丽的学校物理环境能够让学生产生赏心悦目的感觉,影响学生的内心情绪活动,进而减少学生欺凌行为的发生。[9]

在单亲外出留守和双亲外出留守的儿童群体中,呈现出差异,单亲外出留守儿童的亲子支持环境对其三类欺凌行为均产生显著的负向影响;但在双亲外出留守儿童群体中没有发现,这表明亲子关系对留守儿童被欺凌遭遇具有重要影响作用。亲子关系作为儿童最先接触并拥有的人际关系,其关系质量会影响儿童成长以后的其他人际关系。[44]Li等人的研究发现,亲子支持与学生的校园欺凌有显著的相关关系,父母的支持行为能够增加子女遇到欺凌的防御行为;[45]相反,亲子关系的薄弱容易导致学生出现消极情绪和敌意参与欺凌。[46]

(三)学校氛围、归属感共同减少留守儿童的被欺凌遭遇

有利的校园物理环境、亲子支持环境、同伴关系环境、社区和家校合作环境会增强留守儿童的校园归属感。自我的形成与周边重要他人、环境都是密不可分的。人的积极情感产生于人们的自我期望、他人期望和所处情境的相互整合。正向归属感能够促进参加互动的人员使用同样的情感语言,提高互动的频率,提高共同体的团结感,有利于实现个体的身份认同。魏昶等人认为学校氛围是影响个体发展重要的外部环境,能够影响个体的内部系统,比如学校归属感。[47]国外有研究也表明学校氛围中良好的师生关系、同伴关系能够影响少数族裔学生的学校归属感。[48]

学校氛围能够增加归属感,减少留守儿童的校园欺凌状况。Wilson的研究表明学生的归属感能够预测学生的校园行为,并且对学校氛围与学生的欺凌与被欺凌的关系产生影响。[11]一方面是因为正向的学校归属感越强的学生越能够认同学校规范,并自觉遵守学校规则,能够培养学生的幸福感和亲社会行为,会减少参与校园欺凌的频率;[49]85另一方面是因为正向的学校归属感有助于个体的身份认同,正如库利主张的耻辱和骄傲的自我感受会影响镜中自我的形象。[50]411正向的学校归属感能够建立更强的亲社会的同伴关系,进而减少校园欺凌的参与率。

留守儿童的校园抵制感增加留守儿童的被欺凌状况,但师生情感与班级氛围环境会降低留守儿童的校园抵制感,进而减少留守儿童的被欺凌状况。班级氛围中的情感氛围,比如同情,能够减少留守儿童的被欺凌状况,[51]师生情感能够影响留守儿童对待欺凌的态度,尤其是教师平等地对待学生能够影响学生参与欺凌行为,减少留守儿童的被欺凌状况。[52]

五、建 议

基于本研究结果可知,积极的学校氛围(同伴关系、师生情感与班级氛围、亲子关系、物理环境、家校合作与社区参与)会对留守儿童的校园欺凌产生重要的影响效应。所以,建议从以下五个方面构建学校氛围,减少留守儿童的欺凌状况。

第一,建立友好的同伴关系。友好同伴关系的建立需要学生学会换位思考,尊重和包容与自己不同的个体存在。同伴之间学会互相分享,分享自己的心情、看法以及问题,增强彼此的联系。同时,同伴之间要学会互帮互助,遇到生活和学业上的困难,同伴之间要提供及时的帮助。

第二,培养和谐的师生关系。由于留守儿童缺少父母的关心,所以,和谐的师生关系对预防留守儿童的欺凌显得十分关键。教师要尊重留守儿童的多样性,接纳他们的行为。关注留守儿童在学校遇到的问题与困难,为留守儿童提供及时的帮助。加大对留守儿童的关爱程度,对受欺凌的学生进行心理疏导。

第三,形成紧密的亲子关系。若父母双方经济条件允许,尽量不要父母双方都外出务工,或者是就近务工,增加与子女的沟通频率。父母与孩子的交流中多关注孩子的心理变化和情绪变化,为孩子排忧解难。

第四,建设预防校园欺凌安全的学校物理环境。安全的物理环境包括安全的校舍、整洁的基础设施、足够的嬉戏空间等。创设安全的物理环境可以从四个方面努力:一是通过在校园里设置明确的路标指示、保证校园里拥有清楚的安全提醒标志;二是主题信息栏以及墙报分期刊登校园欺凌的方方面面,让学生以及教师了解到校园欺凌是什么、校园欺凌的危害以及遇到校园欺凌的处理办法;三是利用学校的网站、广播定期宣传好人好事,为学生树立榜样;四是学校、班级环境的布置发挥留守儿童的主人翁地位,让学生自己设计心目中的学校与班级,对学校以及班级环境进行布置。

第五,完善防治校园欺凌的家校合作与社区监护机制。学校定期开展“反学校欺凌”的专题法治教育、规则教育,帮助家长及时辨别校园欺凌问题,及早践行干预和解决校园欺凌。学校可以尝试与村委、妇联等机构合作,在社区建立专门的“留守儿童驿站”,组织留守儿童开展活动,增加留守儿童之间的相互支持。