“褶皱般”的栏目

——别林斯基主笔阶段的《现代人》研究(续)

2022-07-14耿海英

耿海英

(上海大学 文学院,上海 200444)

别林斯基主笔阶段的新《现代人》共设《文学》《科学与艺术》《批评与书评》《杂俎》《时尚》五个栏目。从各栏目内容来看,毋庸置疑,《文学》和《批评与书评》栏目决定了《现代人》的基本面貌。例如,仅从1847年第1期刊登的内容就可看出,赫尔岑的《偷东西的喜鹊》《克鲁波夫医生日记》《谁之罪》,冈察洛夫的《平凡的故事》,屠格涅夫的散文诗,奥卡廖夫和涅克拉索夫的诗歌,别林斯基的关于果戈理和莱蒙托夫的评论以及《1846年俄国文学观察》,无一不浓墨重彩地留在俄国文学史与批评史上。不过,这些内容在相关文学史与批评史研究中都已经得到了关注,对这些经典作品都有深入研究,因此我们在这里就不对《文学》和《批评与书评》栏目进行专门研究,而将关注重点放在《科学与艺术》,特别是《杂俎》栏目,因为夹杂在《杂俎》栏目的“褶皱里”的各种文章,隐藏着对俄国社会经济和国内外政治问题的回应,而这些问题,正是当时俄国文学直接面对的问题,对于它们的揭示,必将为我们更准确地理解这一时期的文学提供坚实的基础;同时,这些栏目与《文学》和《批评与书评》栏目相比,更是有力介入俄国社会进程的另一种直接方式和力量。

别林斯基在《现代人》中充分践行着“以研究现实为第一要务”的纲领,无论是文学创作还是历史研究。文学应该是与现实接近的“现实主义”,历史、政治经济研究也要为现实服务。

在《现代人》的《科学与艺术》栏目中,同样体现着别林斯基等杂志负责人“面对现实”的方针。笔者在《涅克拉索夫的〈现代人〉杂志研究》一文中的别林斯基主笔时期部分,简单涉及过《科学与艺术》栏目中的内容,其中指出:在这个栏目刊发的康·卡维林和谢·索洛维约夫的历史文章,作者以“现在的观点”看待历史问题;“在杂志中对历史、历史著作的关注有机地与当下的现实问题联系起来,正是《现代人》引导了谢·索洛维约夫,季·格拉诺夫斯基,康·卡维林等学者的俄国史学流派的新方向。在他们的著作中,历史的过去不是事实和事件的总和,而首先是作为理解周围现实的基础。应当从这一观点出发评价《科学和艺术》栏目中的西方科学文献。”[1]

笔者文中还提到了,弗·阿·米留金在1847年《科学与艺术》栏目中发表文章《马尔萨斯和他的反对者》,对马尔萨斯理论猛烈抨击,他认为,现存的社会关系必须得到改变。米留金还撰文分析俄国政治经济学家阿·伊·布多夫斯基的著作《国民财富或政治经济的诸因素》,在该著中政治经济学被解释为关于财富的科学,而米留金则认为,政治经济学应该是关于社会富裕生活的科学。这里讨论的政治经济问题,富人与穷人的问题,既是欧洲的问题,也与别林斯基圈子关注的俄国底层问题、农奴制经济问题相呼应。由此,我们也就不难理解为什么陀思妥耶夫斯基直接以《穷人》为题创作。米留金在其两篇文章中就政治经济学的任务提出的不同的观点,在当时产生了强烈反响,由此在思想界开始了激烈的辩论,把许多思想问题都推向了前台,为60年代的社会运动做了思想准备。另外,发表在《科学与艺术》栏目中的尼·萨金的文章《爱尔兰》(1847年11期),也引起了国内极大共鸣。爱尔兰话题在俄国的民主主义刊物中是个隐喻,以此为噱头吸引读者的注意力,关注一个迫切的问题——作为不合理的国家制度和经济关系的后果的农民的艰难处境。在萨金的文章中含有意味深长的警告:对于爱尔兰来说必须彻底改变一切社会关系,否则就有可能发生社会动荡。而作者也暗示,这一动荡很快就会到来。

我们知道,农奴制是当时俄国最重大的社会问题。“反对农奴制”这一思想可以说渗透在杂志的所有栏目中,甚至渗透在《杂俎》栏目中。《杂俎》中有一个基本每期固定出现的“当代纪事”话题,所以可以说《当代纪事》是《杂俎》的一个小栏目,它记录并评论国内外各种大、小但有意义的事件。其中发表了一些关于地主的小文,有一篇讲述一个地主非常善于用皮鞭揍打农民,打到换新皮鞭,直到农民记住这个教训。这是在大部头的文学作品之外,以纪实的方式,直接抨击现实。可以看出,《现代人》即便《杂俎》这样的小栏目也关注俄国当时的核心问题:“三农问题”——农村问题、农民问题和农奴制问题。

《现代人》的《杂俎》栏目,似乎不被文学研究界所重视,因为其文章与札记都是直接涉及当时的社会、经济和政治问题的,而非文学作品。可是,俄国文学研究,特别是对19世纪俄国文学的研究,基本不能脱离当时的社会、经济和政治问题,文学史上如数家珍的那些俄国作家,没有一个不是面对社会、经济、政治问题而生发的思考。即便如陀思妥耶夫斯基这样执着于探索人性深度的作家,又何尝不是从现实的社会、经济和政治问题中发现的人性而探索其奥秘呢。

应该说《杂俎》栏目实现的也是杂志的主要目的之一。当然,在杂志出版前的预告中,关于该栏目的内容,既没有提及经济,也没有提及政治,不过却有一个总的说法——“科学和工业领域的新发现”,或“简言之,科学、文学、艺术和社会生活的所有当下状况”[2]。在这概括性的说辞中,却隐藏着杂志编辑的深意:其中既涉及社会、经济问题,也涉及政治问题,当然实际上面世的文章是在审查许可的狭窄范围内涉及这些问题。我们且稍微详细地看看《杂俎》所涉及的问题。

一、农民问题

《现代人》对社会生活之敏感,只要看看第1期《杂俎》栏目中的开篇文章《论大不列颠粮食法案的修改及该国粮食的销售形式》就可见一斑,文章写的是当时最热门的问题之一粮食问题。这篇长文(将近20页)的作者向俄国读者详细介绍了英国为什么以及怎样取消了粮食的高税收,并且多次强调取消高税收使得英国的粮食从其他国家包括从俄国的进口成倍增长。然而,俄国要以类似的价格和数量出售粮食,必须尽可能简化从内陆到港口的运输方式,换句话说,俄国必须改善港口和产粮省之间的交通。改善交通——就意味着建设铁路,挖掘运河,发展河流航运。不止这一篇文章论及此问题。第4期《杂俎》中,一文又写道:“铁路对农业的繁荣从未如此灵敏:没有这些交通方式的改善,它就无法更好地适应现代欧洲贸易的脚步。”[3]144-145在这些文章中,尼古拉铁路的建设被称为是“一项伟大的事业,会给国家带来无法估量的好处”[4]19。 人们相信,尼古拉铁路“将是铁路网的主干线,随着时间的推移,沿着俄国最重要的贸易路线将建成一个铁路网”[4]19。 其他文中还提到了1843年开挖、1846年秋完工的一条相对较小的运河,并且热烈赞扬这一工程,因为它给粮食贸易带来了极大好处[4]24-25;同时对河流航运的发展给予了关注,特别是伏尔加河上的航运。“人们可以预期,在伏尔加河上将很快出现几十艘,数百艘拖船,它们将粮食比以前更快更经常地运到雷宾斯克,而且更便宜。”[5]33然而,《杂俎》上的文章也表明,俄国粮食贸易的增长不只是取决于道路交通的发展,而且国家农业的整体状况以及国内的社会关系对其也有影响。就这个问题,《杂俎》最初的观点相当谨慎和小心,拐弯抹角地指向俄国农业的落后状况,其中报道一位“开明的英国农民”萨尔特到欧洲大陆旅行后证实,英国土地所有者担忧“来自欧洲农业的竞争对他们的威胁”是没有根据的,并发表自己关于俄国农业的看法,“农业在俄国处于原始状态,使用的工具让人想起特里普托勒摩斯神和克瑞斯神时代……”[5]30因而也就是毫无效率可言的劳作。

《现代人》的文章涉及的是如此紧迫的问题,其他刊物也没有置之不理。我们看到,在1847年《现代人》第11期《杂俎》的《当代纪事II》中记载了以下情况:《农业报》第36期中刊登地主科兹洛夫的一篇文章,他同意萨尔特关于在农奴制下无利可图的观点。这篇文章又被《国家财产部杂志》转载,重要的是附有评论:“我们一直持那样一种观点,我们经济发展受到严重阻碍的主要原因是生产力的不正常关系,如果不改变劳动阶层的经济关系,那么改变经济制度、改进工具和所有其他技术手段都将是姑息手段,几乎都是次要的手段。地主自己也开始表达这种想法。”[6]103接着《杂俎》报道,《莫斯科新闻》(第72期)也转载该文,地主奇哈切夫则对此作出反驳(《农业报》第59期);奥加廖夫在《圣彼得堡新闻》(第227期)又对奇哈切夫作出回应。

在转载这些争论的同时,《当代纪事》的作者毫不掩饰自己站在持“应该改变劳动阶层经济关系”观点一方,也就是支持解放农奴的科兹洛夫和奥加廖夫一方,而对农奴制的维护者奇哈切夫则充满嘲笑。这样也就表明了《现代人》对待农奴制度的态度,同时,在《杂俎》的其他文章中,也表达了对地主管理农奴方式——体罚农奴的坚决否定。还有一些文章写到,农民起义已经如此经常发生,真正成了俄国生活的“日常现象”。这些文章的社会意义的尖锐性不言而喻。

笔者曾撰文指出,1847年在沙皇和政府人士中开始表现出解放农民的意愿,别林斯基甚至对尼古拉一世的讲话欢欣鼓舞。别林斯基在1847年12月给安年科夫的信中转述了该讲话的内容:“现在,我不是作为君主,而是作为帝国的第一个贵族和你们讲话。土地属于我们,贵族,是合法的,因为我们用我们的鲜血获得它,为国家流了血;但我不明白一个人如何成为一件东西,我无法向自己解释,除了狡猾和欺骗。这是一方面。另一方面,这是无知。这必须结束。我们最好自愿放弃,而不是被赶走。农奴制是我们没有贸易,没有工业的原因。”[7]438鉴于此,《现代人》也可以更多地谈论农民问题。在1848年第1期《杂俎》的《当代纪事》中,有一份类似名言的记载:“如果在人类活动的不同领域……注意力稍作停留,从特定事件中退后一步,在当代图景前退后一步,以便更好地捕捉共同点,捕捉最尖锐、给其他事物定下基调的特征,我们就会不由自主地被一种普遍现象所震惊,它让我们意识到,必须将农民的生活建立在牢固的正确的基础上。这一意识已存在很长时间,但可以说,它从来没有达到这样的普遍性,没有像最近这样以各种可能的方式表现出来……各种刊物上的大量文章,政府的各种新措施——所有这一切都确凿无疑地证明,在这种意识的道路上,我们迅速前行。……那些为真正实现这一成功而工作的人,在历史的片段上用不可磨灭的特质刻下自己的名字,并把它交给他们的后代赞美和祝福。”[8]78-79然后,《当代纪事》的作者概述了政府的努力,这些努力使人们认为农民问题不会在一两天内一蹴而就。不过,这篇纪事是以彼·伊·科宾①的一份统计资料结束的,这份资料不仅有农民的数量,还有地主的数量以及所占有领地的数字等。根据科宾文章的内容,特别是语气,可以认为,在1847年底1848年初,对农民必定很快解放的信心已经普遍存在。正因如此,法国革命带来的俄国政府前所未有的强烈反应而导致希望完全破灭,令无数人难以忍受。

二、文化问题

以关心经济问题而表明反对农奴制立场的同时,《现代人》也关注文化问题,首先是科学和教育的问题,尤其关心与生活有直接联系的科学的发展。第4期《杂俎》谈到学术团体问题,其中各种各样的学术团体受到赞扬,正因为它们保持了与社会的联系;也高度赞扬那些真正追求真理的科学家,认为并非所有官方的科学代表都配得上学者的称号:“称那些每天在笔记本上读几十条责罚学生所依据的条款……的官员为学者,真是咄咄怪事。”[3]180

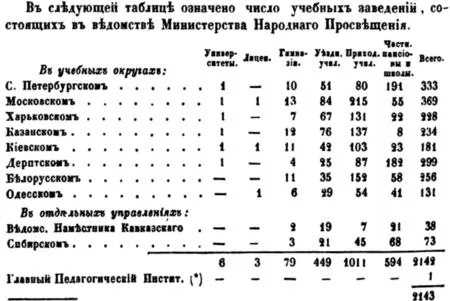

高等教育是《现代人》经常关注的问题。在第4期的《杂俎》中这样评价其作用和意义:“大学等机构的学生人数迅速增加,这是一个非常令人欣慰的现象……教室里不断出现新面孔……也就是说,为大学服务的基础教育在不断普及和加强。另一方面,准备对社会发生影响的年轻人向往大学课堂。这也证明,在我们这里不获得充分的教育已经没有可能获得某种社会意义。”[3]186《现代人》以各种方式强调大学的重要性。1847年时值莫斯科建市700周年,第4期《杂俎》栏目《当代纪事I》的作者尼·阿·梅尔古诺夫记载了庆祝建市700周年的情况,其中指出:“毫无疑问,莫斯科大学在我们首都生活中占有重要的位置。”[3]161但在肯定莫斯科大学在俄国科学发展中的重要作用的同时,作者对大学的消极面也没有视而不见。根据1846年的统计数据,作者发现在莫斯科大学就读的1038名学生中来自贵族阶层的就有530名,也就是“一多半是贵族”[3]162(见图1),而且总是以各种方式“炫耀自己”[3]162与其他同学不同,作者因而严厉指出:“我们希望这种谬见只是暂时的,希望我们的大学生会认识到在科学面前,出身没有任何高低贵贱,除了才能和劳动有不同。”[3]162-163

图1 大学生构成(截图自《现代人》1847年第4期《杂俎》栏第162页)

另外,纪事的作者也对莫斯科一些教授的公开讲座作了记载。他指出,直到1843年格拉诺夫斯基教授的公开讲座《中世纪史》之前,莫斯科没有公开讲座。此后这些讲座就开始流行并成了莫斯科听众的文化需求之一,接下来有舍维廖夫教授的《俄国文学,主要是古代文学史》讲座,格拉诺夫斯基教授的《法国与英国历史之比较》,鲁利耶②教授的《动物的习性和生活方式》,舍维廖夫教授的《诗歌史》,利亚斯科夫斯基③教授的《有机化学》,海曼④教授的《实验:技术化学》,以及伊·扎采平⑤教授的《医学百科》等讲座。

不过,纪事的作者对这些讲座的评价不一。他认为,“海曼教授连续几年的无偿讲座的益处自不待言”[3]163,可是,“医学外科学院称职的教授扎采平先生的讲座有什么明显的好处,我就不知道了。这是他的讲座提纲:……身体的人,精神的人,人的精神之元,人的理想,在坦诚的信仰之中完善的人,作为医疗元素的信仰和作为医学科学的精神元素的信仰,消极的信仰,积极的信仰,东正教信仰……”[3]163-164似乎他认为讲座的内容是蒙昧的,或者他认为宗教信仰、人的心灵和精神与医学科学是不相干的。

《杂俎》栏目中显示出《现代人》否定性地评价宗教在社会生活中的作用的倾向。这一点在第9期的《杂俎》文章《英国的中学及乔治·康布关于宗教与科学之关系一文》中,更多地得到了印证。该文没有署名作者,而且从文章内容上看也不应该署名,因为,全文共3页加36行(A4开),但作者说明性文字仅占26行,其余皆是乔治·康布关于宗教与科学关系一文的引文,所以该文自然不属于任何《现代人》的作者,更像是加了编者按的乔治·康布的文章,是编者进行说明后刻意发表的乔治·康布的观点,亦即《现代人》的观点。乔治·康布的文章讲道:“每一个宗教派别都确认,唯有它自己拥有真理,而所有这些教派彼此矛盾得可怕。奴隶般服从于某个教派的人们,在无言和神圣的敬意中,拜倒在对于他们来说神秘的教义面前,并轻蔑而傲慢地看着那些思想和信仰与他们不同的人……信仰的不同将家庭、阶层、国家和民族撕裂。常常是各民族拿起武器,为的是在世界上确立神的法律。”[9]30基于此,文章对于宗教意义的否定态度不言自明。这里,对宗教意义的否定态度,可以显明当时整个社会的氛围,陀思妥耶夫斯基的创作虽然此时还没有明显的宗教倾向,可是,这也解释了他后来创作中的宗教思考在当时的语境中所遭受的困境。

在普及科学知识方面,《现代人》在强调各类高等教育、“学术团体”的作用的同时,认为普及科学知识是当代最重要的任务之一。在第6期一篇题为《物理天文学的普及》一文中指出:“难道有什么真理在其道德和物理属性上应当永远属于一个特定阶层?难道应当有对人隐藏的真理吗?有害的真理没有也不可能有。对人有害的不是真理而是谎言……一切使明显的科学真理成为通俗易通普遍接受的或至少成为大多数人的财富——这不是娱乐消遣,而是真正的事业和重要的事业。”[10]84这种观点表明了《现代人》坚决捍卫民众教育的立场。《现代人》一直关注着国民教育部的消息,详细地转载教育部的统计图数据,包括教育机构的总数,各州(区)的数量,在这些机构的学生人数,取得大学学位的人数,图书馆的藏书量等(见图2、图3)。

图2 教育机构数量(截图自《现代人》1847年第8期《杂俎》栏第108页)

图3 学生数量(截图自《现代人》1847年第8期《杂俎》栏第109页)

对教育的重视,正是俄国19世纪知识分子“启蒙”民众的体现,而尤重科学知识,既是承接了欧洲启蒙运动的任务,也是俄国知识分子解决俄国问题的途径。由此我们也就不难理解此后无论是思想界还是文学界的论争,特别是60年代车尔尼雪夫斯基与陀思妥耶夫斯基关于俄国该“怎么办”的争论,也可以解释屠格涅夫的《贵族之家》中巴扎罗夫的科学主义与阿尔卡季的伯父尼古拉的文化主义之间的争论。

三、西方问题

对待西方的问题有几个侧面:对待斯拉夫派的态度,对待西方乌托邦理论的态度,对待1848年革命的态度。

首先,对待斯拉夫派的问题,恰恰是对待西方问题的一个折射。我们前述所涉及的农民问题、文化问题的那些立场与观点基本属于《现代人》杂志负责人主导的西方派倾向,在这些方面《现代人》与斯拉夫派很难找到共同语言,尽管他们并不介意斯拉夫派。在第4期《杂俎》的《当代纪事I》中写道:“斯拉夫派是旧罗斯的文学表达,它捍卫自己旧有的权利,反对彼得的改革”[3]175;“中世纪的炼金术师没有找到哲学基石”,“却意外地发现了后来使用的化学、医学和其他科学”;“我们的斯拉夫派就是独特的炼金术师”,虽然在“久远的罗斯”中没有找到黄金,但却“正在提出,或已经部分地提出一系列问题,为此无论是当代人还是后人都会向他们致以真诚的感谢,而不念其无私的谬误之恶”[3]177。这就是在其他形式之外,《杂俎》中也表达出《现代人》对待斯拉夫派的态度。

可是,在“杂志负责人主导的西方派倾向”中,究竟是如何看待西方的呢?这同样是《现代人》杂志意识形态中另一重要面向。我们发现,在《杂俎》栏目中,有不少文章关注西方,而且是当下的西方。

西欧科学的成就,西欧国家主要是英国和法国的政治生活,西欧现实提出的社会问题——这就是《杂俎》栏目经常谈论的西方问题。但西方绝非《杂俎》作者以及整个《现代人》作者盲目崇拜的对象。除了西方的积极方面,《杂俎》栏目中不厌其烦地强调其消极方面,特别是,由于大众的日益贫穷,西方社会矛盾日益加剧(在笔者这里始终存在的陀思妥耶夫斯基研究维度,令笔者联想到,1847—1848年俄国的这种思想氛围,对待西方的态度,影响着陀思妥耶夫斯基,这是一个重要话题)。因此,第5期《杂俎》的一篇文章似乎故意给出一个夺眼球的标题《评在面包中加入土豆粉的建议》,其中讨论欧洲由于“去年歉收”造成的困境,写道:“穷人开始遭难,甚至因饥饿而死。”[11]60作者拒绝承认技术化学教授科诺普(Кнопп)提出的将马铃薯添加到面包中等措施的任何实质性意义。文章指出,这样穷人吃的面包将失去很大一部分营养——这是增加马铃薯的唯一后果,“对于富人来说,当然面包含有大量的塑型物质并不重要。他们可以吃最白、最嫩的小麦面包,虽然其中含氮物质不足,但他们的餐桌上总是有肉,以最好的方式补充这种不足。而穷人很少吃肉,甚至一年都看不到肉,这就要求他们的面包必须含有足够的氮物质,因为他们没有其他的含氮食物可摄入”[11]62。该期的另一篇文章又写道:“贫困阶层的遭遇开始着实令欧洲各国政府不安。”[11]133

但是,为了改善他们的处境,该怎么办?乌托邦社会主义开的“食谱”方子,在大部分《现代人》作者那里已经失去了威信。对这一西欧社会思潮的怀疑甚至嘲弄式评论在《杂俎》上并不罕见。

我们在上文中提到,《杂俎》有一个固定的小栏目《当代纪事》。另外还有一个经常的小栏目《巴黎来信》,尤其1847年,12期中只有第7、8、10期中没有《巴黎来信》;这就是安年科夫执笔的《巴黎来信》,其中安年科夫对西欧乌托邦思想的评判很具代表性。在第1期的《巴黎来信》中,安年科夫嘲讽皮埃尔-亨利·勒鲁⑥,指出:“他在自己的《社会评论报》(《La Revue Sociale》)上阐述了社会财富分配的理论——使每个工人的一部分社会财富不再由他的才能决定,而是由他真正的需要决定。可是标准在哪里? 这是高贵和善良之心所能达到的疯狂的极致,剩下的就是把公共财富按照气质,按照对黑发女郎和金发女郎(那会很好!)等等的兴趣分配 。”[4]35在该文中,安年科夫还写道,卡贝⑦“与法郎吉成员争吵。争吵的原因是要弄清楚,究竟两个流派哪个更能造福于人类”,并向康西德兰⑧提出进行公开论辩,但因政府拒绝批准而没有举行。安年科夫称对立双方的体系均为“空想”,而他们之间的争吵归结为一个问题,“在哪里吃喝更香甜,是在伊加利亚还是在法郎吉”[4]40。

在第9期《杂俎》中,一位未署名的作者在《当代纪事II》中陈述了法国科学院卡尔尼耶(Гарнье)关于解决社会问题途径的看法:“卡尔尼耶先生认为,政治经济比任何其他科学都更有助于慈善事业。卡尔尼耶先生还说,有直接可以消灭贫穷的措施。这些措施被他很精准地表述出来,以下就是他的总结:完全消灭贫困只有通过彻底铲除恶习……通过社会变革消灭贫困(置恶习于不顾)是乌托邦。逐渐减少赤贫现象是一项没有办法直接解决的任务,但是它却取决于依靠社会文明而取得的物质和道德的改善。获得足够工资的家庭只有在他们成为会计划和节俭的人时才可以避免贫穷……对于这一见解我们完全赞同。”[9]112在作者看来,消灭贫穷的途径是通过启蒙改善工人的物质和道德状况。企图寄希望于将社会变革为某一种新的形式来消灭贫困,这是乌托邦。也就是说,作者对现在流行的各种乌托邦学说予以了否定。

事实上,在1840年代俄国的合法印刷品中,很难彻底展现乌托邦社会主义的特征,表明其优劣。但是,即便是俄国社会思想家最杰出的代表,如别林斯基等人,非常熟悉《共产党宣言》中关于圣西门、傅立叶、奥兹纳理论体系的经典篇章,他们也开始多少自觉地相信,乌托邦主义者设计的通往社会主义的变革之路是完全不现实的。

在对待西欧现实的另一热点问题——1848年革命的态度上,由于严苛的审查制度妨碍了《现代人》表明自己的态度与立场,它只是陈述事实,或中性地给予点评。

当革命刚刚开始、俄国政界对革命还知之甚少时,《现代人》偶尔会让阅读者知道,在法国并不是一切都平安无事。在1847年第4期安年科夫的《巴黎来信》中似乎是很“无意”地提到:“粮食价格不断上涨,市政当局为维持粮食到达底层人民手里的价格稳定付出了令人难以置信的努力”;“明显的财政赤字”;政府采取了各种措施——“政府从所有可能的渠道购买粮食,并派自己的船队到欧洲各海域保护并协助运输,军队内部加强管制,控制居民中因饥饿造成的恐慌而产生的骚动。”[3]153这是间接告知1848年革命前的巴黎状况。

安年科夫从巴黎发来的信中提到的关于粮食的消息,在接下来的《当代纪事》中也得到证实,其中同样提到了粮食涨价,法国需要大量购买粮食,政府从俄国、欧洲,甚至北美购买粮食的情况。

同时我们还注意到,就在该则《纪事》中提到,尼古拉一世借债给法国500,000,000法郎。这一事实表明,俄国政府认为法国国内秩序相当稳定。但在法国国内,许多人却持另一种看法。在第8期《杂俎》中,刊登了很长一段拉马廷(Ламартин)的讲话,他以最明确的方式警告法国政府革命的爆发。我们翻译一段这一讲话:

几年前……我说:法国无聊。现在我要说更甚:法国忧愁!……我们有谁没有感到这话中的真理?我们有谁没有分担到这共同的痛苦?一段时间以来,所有的人都在说着,耳语着,每个公民都不安地打断另一个人……每个人的脸都布满乌云般的阴郁。当心吧!从这乌云中会迸发出雷鸣闪电,也往往是国人的狂风暴雨……我们是不是在悄悄地相互发问:我们的政府天天赞美的这个世界,当真是这样吗?这个秩序——当真是有秩序的吗?我们拥有的政府,当真是符合我们想法的政府吗?这个问题挂在每个人的嘴上——这就是法国堪忧的东西!但是,这个忧愁是件大好事。它使良善的公民欢欣鼓舞,因为它证明法国感到了自己的邪恶,法国为它而痛苦,为自己的状况感到羞愧,并必将战胜这邪恶!法国重生的日子不远了……为了它的重生需要什么?需要的仅仅是你的意志![12]145-146

如果问这个演讲稿何以通过审查,那只能解释为,无论杂志编辑,还是审查员都认为,对于任何人来说尼古拉一世对路易-菲利普资产阶级君主制的厌恶已经不是什么秘密,而且《纪事》作者这样结束自己的引文:“据说部长会议因这一讲话决定将起诉拉马廷先生。”[12]146

也就是,这是一种中立的或稍微带点立场的点评——进行这种煽动性讲话是要被告上法庭的。也正是通过这样的策略,《现代人》让读者得以了解法国内部的危机气氛。

到了1847年底,在第11期的《巴黎来信》中,安年科夫谈到论巴黎居民试图采取革命行动的情况。 然而,在作者眼里,这些尝试不过是“广场闹剧”,就像“拿着燃烧的油捻子闹着玩”一样。在他看来,整个事件是“极其微不足道的”[13]85。两个月前,在第9期的《巴黎来信》中,转述大仲马取材于法国大革命的戏剧《红房子骑士》(也译《红宫骑士》)时,安年科夫曾指责大仲马看待这一“事件”,就像看一场可以在纵情取乐的集市上逗乐的滑稽喜剧。而现在他在对即将来临的革命风暴的第一阵旋风中,也只看到了一场“广场闹剧”。

当1848年这场风暴爆发,并且携带着更可怕的力量之时,《现代人》由于极其严苛的审查条件,不仅没有可能表达对此事件的看法,也不可能提供任何关于它的资讯,它的嘴上被封上了“沉默的火漆”。在整个1848年,除第1期还有《巴黎来信》,整整一年巴黎“毫无音讯”(当然,我们知道,那时安年科夫在巴黎也并不安全,中断《巴黎来信》也属自然)。如果不是1847年《杂俎》上偶尔无意抛出的两三个词句,没有更多渠道得知法国消息的读者,怎么也不会想到那里会发生什么政治风暴。革命后的第一期《现代人》,即1848年第3期《现代人》(2月29日获得审查许可。要知道,2月22日,即整整一周前,法国政变的第一批消息已经传到彼得堡)令那些期待在杂志中找到对此事件反应的读者大失所望。这一期前三个栏目《文学》《科学和艺术》《批评与书评》中没有任何法国事件的只言片语,而《杂俎》栏目,先是“西班牙幽默家拉尔”内容丰富的传记,接着是“长长的英国旅行者的东方游记”,再下面是阿尔伯特·托瓦尔德森(Альберт Торвальдсен)传记,以及诸如“在人类血液中铜、铅等的发现”,“关于叶绿素作用及其提取的新评论”,“保护制船森林”,“制作刻版的新方法”等杂记。《当代纪事》——最生动、最敏感的社会公共生活事件的栏目,也就是说《杂俎》的小栏目,倒是从法国开篇的,但是不是对革命的反应。1848年第4期《现代人》也完全没有提到二月革命,却有关于卢浮宫艺术展的详细报道。接下来的第5、6、7、8、9期依然没有。到了第10期,在《批评与书评》栏目中,终于出现了一篇关于“法国戏剧文学”的文章,文章开头这样写道:“直到最近,巴黎才开始稍微平静下来。在六月可怕的日子之后,文学界首先出现了戏剧作品。”[14]13在指那场狂风暴雨的“六月起义”时,只是以“六月可怕的日子”代称。

这就是目前我们所涉猎到的《现代人》上1848年全部有关二月和六月革命的文字,也就是《现代人》截至此时全部的对待1848年革命的“态度”。

四、《杂俎》栏目的其他状况

我们暂时没有穷尽1847—1848年《杂俎》的全部内容,但从目录中可以看出,该栏目在很大程度上是一个政治栏目,内容多是政治和社会经济问题,当然,审查制度排除了它发表广泛言论的可能性。不过,我们也看到,《杂俎》这个栏目真是名副其实,其中包含了令人惊异的各种各样的内容。除了《杂俎》一词狭义上的含义,也就是刊登篇幅不大的各种文章、札记,提供各种资讯,对当代生活的各种事件和现象作出反应外,还包括一些与其他栏目交叉的内容。比如,还有大量的文学作品,如屠格涅夫《猎人笔记》的开篇《霍尔和卡里内奇》,陀思妥耶夫斯基的《九封信的故事》以及许多其他俄国和外国作家的作品。为什么在《杂俎》中有文学作品?大约看来是,一般篇幅不大,当时觉得在社会和艺术层面都不太重要的作品放入《杂俎》中;而作品艺术性强,主题重大的,都放在了第一个栏目《文学》中。当然这也都是相对来说,也是就当时对作品的判断来说的。

另外《杂俎》中还刊登半文学体裁的内容,如《新诗人》(指栏目作者是初出茅庐的诗人,即巴纳耶夫。涅克拉索夫也时不时参与写作该栏目)的讽刺文系列,这也是一个固定的小栏目,像《巴黎来信》《当代纪事》一样,是经常性的。它以笑话、俏皮话、模仿等形式丑化和漫画式地嘲笑文学和生活中的各类现象。例如1847年第4期中《新诗人》,就嘲笑陀思妥耶夫斯基过分自爱,并且不太客气地说起陀氏在维耶利戈尔斯基公爵那里的那次昏厥。

《杂俎》栏目中,也有对文学界现象以及单行本文学作品的评论。如在1847年第2期《当代纪事》中,就有别林斯基关于自然派的评论,第5和8期刊登过具有重要意义的文献《尼·菲·巴甫洛夫就〈与友人书简选〉致果戈理的信》⑨等。

另外,安年科夫的《巴黎来信》与《文学》栏目中赫尔岑著名的《来自马里尼大街的书信》连载相互补充与呼应。革命的那些日子,安年科夫正在巴黎。1847年初赫尔岑也到了欧洲,主要在伦敦和巴黎,他有机会亲自认识革命前的法国,观察其政治生活,将自己的印象记录在系列随笔《来自马里尼大街的书信》中。他们两人的这些书信均成为俄国观察此时欧洲的一个直接窗口。

如果说以上是《杂俎》和《文学》栏目的交叉,那么《杂俎》也有与《科学》栏目的交叉,也就是《杂俎》中也有各种科学信息。这里不再多谈。

可以再谈谈《杂俎》的《当代纪事》这个小栏目,它在一定程度上就是“国内观察”和“国外政治”的资讯⑩。在一定程度上,是因为,由于审查制度,没有可能完全充分和严肃地报道俄国国内外政治生活和事件。不过这不妨碍《当代纪事》与一些官方许可范围内的论争,如与农奴制劳动的支持者以及与舍维廖夫关于慈善事业的争论。这些争论,只对观点,不对具体刊物。但是同样也有针对具体刊物的争论,如与《莫斯科人》和《北方蜜蜂》。与《莫斯科人》的争论是,别林斯基的《答〈莫斯科人〉》,这是回应萨马林《论〈现代人〉的文学与历史观点》一文对《现代人》展开的攻击。这两文代表了19世纪40年代西方派与斯拉夫派那场著名的争论。其实,在别林斯基的《答〈莫斯科人〉》之前,《当代纪事》上就针对《莫斯科人》刊登了一篇长文,其中,针对以放肆、轻蔑的态度对待年轻历史学家卡维林、索洛维约夫等人的波戈金[2]14-125,针对在《莫斯科人》上刊登《违背意志的旅行者的笔记》一文[2]25-126的作者亚·斯图尔扎(A.Стурдза),还有爱国诗人米·德米特里耶夫,都加以批评与嘲笑[2]26-127。

还有,在1848年中,《现代人》与《莫斯科人》之间几乎发生了一场冲突,原因是1848年5月别林斯基去世,《现代人》在第6期《杂俎》的《当代纪事》中发布了讣告(其实是《纪事》中的第一条消息):“在长期病重之后,瓦西里·格利戈里耶维奇·别林斯基于5月26日晨5时在彼得堡去世,享年39岁(应是讣告出错,应是享年37岁——笔者)。文学是他绝对的事业,也是他唯一存在的方式。他18年不间断的成就极为丰富。毫无疑问,他生命不息,事业不止。肺结核是对其事业造成危害的最重要的原因之一,如果条件更好些,也许(肺结核)不会成为如此决定性的因素,产生如此迅速的影响,如果考虑到逝者的年龄。”[15]173

就别林斯基的去世,波戈金在第8期《莫斯科人》上发表《就别林斯基先生的讣闻说几句》,文中波戈金先是赞美几句:“过世的别林斯基具有相当生动的想象力,一颗热烈、也许还温暖的心,善于理解的智力,不失自然的趣味,文思敏捷,下笔千言。”接着以“但是”一转,说道:别林斯基“被剥夺了一切教育,没有从事过任何一个学科的研究,没有任何一个属于自己的文学概念,除了一点点法语,不懂任何一种语言,不懂任何一个领域的历史,已停刊的《莫斯科电讯》就是他的中学、大学、科学院和阅读文库。他整个青年时期的智慧就源于这个模糊不清的源头,而智慧的更新,据说,则源于二手和三手的关于法国文学新作品的资讯。就在这样一种轻装备之下,他忽然想要彻底改造俄国文学,消灭一切权威。《祖国纪事》宣布他是独裁者……”[16]82就这样,波戈金将别林斯基贬损得无以复加。该文引起了别林斯基圈子人的愤怒,他们认为,这简直就是“粗鲁的审判”,在第9期《现代人》的《当代纪事》中巴纳耶夫写道:“波戈金在刚刚掩埋的逝者、自己的兄弟(他是我们的兄弟,波戈金先生指出)的新坟前,说出的不是和平宽恕的话,而是粗鲁的审判。”[17]42可想两个杂志之间的怨恨之深。

《杂俎》栏目与《北方蜜蜂》的争斗也不逊色。如果说在新《现代人》面世之初,别林斯基在1847年第2期上发表的对《布尔加林的回忆》第三部分的评论显示,别林斯基绝无意在新杂志中与布尔加林争斗,那么无论从《北方蜜蜂》还是《莫斯科人》方面来讲,他的和解意愿并没有得到回应。 于是,《现代人》忍不住接受了对它的挑战,在第5期发表了一篇相当长且极其激烈和尖锐的文章[11]109-133,回应布尔加林对《现代人》使用俄语不规范的指责,以及其报纸对自然派的经常性攻击。第12期上,也有不少札记显示出双方的争斗,以及《现代人》对《北方蜜蜂》与《祖国之子》之间“狼狈为奸”的抨击。

综上所述,别林斯基主笔《现代人》的两年期间,《文学》和《批评与书评》栏目发挥了异乎寻常的作用,除文章开端我们提到的那些重要文学作品,加之别林斯基主持批评栏目发表的著名文章《1846年俄国文学观察》《1847年俄国文学观察》《果戈理的〈与友人书简选〉》《答〈莫斯科人〉》以及《1847年7月15日给果戈理的一封信》(但被禁,只在地下“自媒体”上流传,直到1905年才被公开发表)等,其对于俄国文学的重要性不言自明。此外,在《科学与艺术》栏目讨论重大社会、政治、经济问题,在《杂俎》栏目中同样涉及农民问题、文化与教育问题、西方问题,甚至《时尚》这样的栏目,与其他杂志同类型栏目相比也表现不俗,除了配有说明的插图,也发表轻松的文学作品,有时它们模仿“严肃小说”(如巴纳耶夫的《礼貌穿衣的伟大秘密》)或使用书信形式(如冈察洛夫的《首都朋友致外省新郎的书信》)。这样,杂志栏目结构的明晰性,作者和内容的天才性和独创性,针对社会问题的敏感性和尖锐性,使得杂志在与其他刊物的竞争中,赢得了自己的读者,逐渐成为俄国杂志的主要力量之一,成为思想倾向与社会意见的领袖。新《现代人》第一年发行量就超过了2000本,仅略低于《祖国纪事》。

注释:

①科宾(Кёппен (Кеппен) Пётр Иванович,1793—1864),德裔俄国学者。

②鲁利耶(Карл Францевич Рулье,1814—1858),动物学家,古生物学家,莫斯科大学教授。

③利亚斯科夫斯基(Николай Эрастович Лясковский,1816—1871),俄国化学家。

④海曼(Гейман Родион (Рудольф) Григорьевич,1802—1865),化学家,医学家。出生于德国,后受俄国资助全家来到俄国。

⑤伊·扎采平(Иван Яковлевич Зацепин,?— 1865),俄国医学家,莫斯科外科医学研究院教授。

⑥皮埃尔-亨利·勒鲁(Пьер Леру,Pierre Henri Leroux’s,1797—1871),1832年圣西门首创社会主义这个词。他创立时就是以与“个人主义”对立为内涵的。1834年圣西门派的勒鲁以《论个人主义与社会主义》诠释了这个内涵。

⑦埃蒂耶纳·卡贝(Кабе Этьен,étienne Cabet,1788—1856),法国空想社会主义者。在幻想小说《伊加利亚旅行记》(1840)及其他著作中卡贝表达自己的思想,被称为“伊加利亚共产主义”。卡贝的乌托邦实质上具有小资产阶级特点——平衡消费,在未来社会保留宗教,富人与穷人“和解”。卡贝主张和平实现共产主义。

⑨尼·菲·巴甫洛夫(Н.Ф.Павлов,1803—1864),俄国作家。

⑩后来“当代纪事”的内容就分成了另外两个小栏目“国内观察”和“国外政治”。