云南会泽黑颈鹤国家级自然保护区冬季鸟类多样性研究

2022-07-14张建军

张建军

(云南省会泽黑颈鹤国家级自然保护区管护局, 云南 会泽 654200)

1 引言

鸟类是湿地生态系统的重要组成部分,位于湿地生态系统的食物链顶端,在湿地生态系统能量流动和维持生态系统稳定性方面起着重要作用[1]。鸟类多样性能够表征鸟类群落的组成结构和其栖息环境的良好程度,可反映出鸟类与湿地间的相互作用关系[2~4]。湿地鸟类对生境变化非常敏感,是湿地生态系统的重要组成部分,对湿地生物多样性的保护和管理发挥着重要作用,其群落组成和种群数量是湿地监测和评价的重要指标之一,同时湿地环境变化也能直接或间接地影响在此栖息的鸟类群落结构[5,6]。

会泽黑颈鹤国家级自然保护区是多种鸟类迁徙、繁殖的场所。近年来,关于该地区鸟类资源的系统调查报道较少,仅有陈南英等[7]简要概述了保护区鸟类物种组成和李国刚等[8]对大桥片区水禽进行调查。因此,本研究首次采用样线法对会泽黑颈鹤国家级自然保护区开展为期3年的湿地冬季鸟类多样性的调查与研究,加强生态文明建设的同时,了解鸟类本底资源,对保护区鸟类种群和生境的保护和研究提供科学保障。

2 材料与方法

2.1 保护区概况

会泽黑颈鹤自然保护区,于1990年成立县级自然保护区,1994年晋升为省级自然保护区,2006年2月晋升为国家级自然保护区,位于滇东北地区曲靖市北部的会泽县,被《中国湿地保护行动计划》列入《中国重要湿地名录》。自然保护区由大桥片区和长海子片区共同组成。保护区总面积12910.64 hm2,其中核心区3930.79 hm2、缓冲区4313.20 hm2、实验区4666.65 hm2。主要保护对象是黑颈鹤等越冬鸟类及其栖息的湿地生态系统,该保护区是黑颈鹤等候鸟在云南越冬的重要湿地之一[9]。

2.2 研究方法

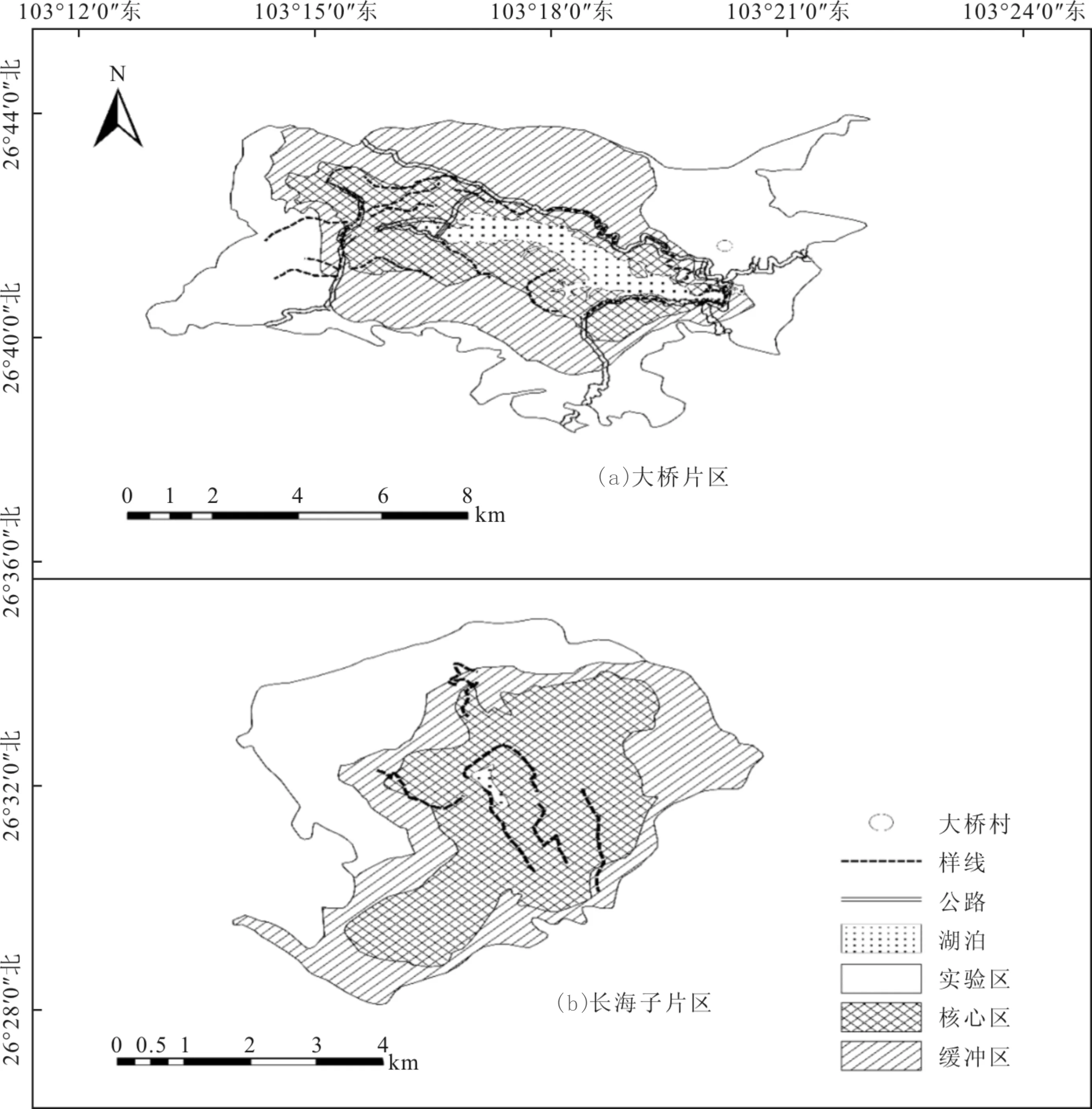

本研究采用标准样线法[4]分别对会泽黑颈鹤国家级自然保护区的大桥片区和长海子片区进行鸟类多样性调查,实地调查勘测后,整个保护区共布设21条样线,调查样线长度为1.5~2.5 km,样线宽度50 m,样线总长度43.6 km (图1)。

图1 样线监测

调查时间于2019年12月、2020年12月、2021年12月,对会泽黑颈鹤国家级自然保护区进行野外调查,调查时以2人为一组,1~2 km/h 匀速前进,并用手持 GPS 记录下轨迹,便于后期获得经纬度及海拔等位点信息。调查借助双筒望远镜 (OLYmpus8×42) 和单筒望远镜(Arl Zeiss diascope 85T*FL) 进行观察,结合单反相机对少数鉴定有难度的小型雀形目鸟类以及种群数量大的鸟类进行拍照,并在现场记录一定时间一定范围内的鸟类种类、数量。

本文中以动物志书和最新的研究文献确定物种名称。鸟类识别依据《中国鸟类野外手册》[10];鸟类名称与分类依据、居留型参照《中国鸟类分类与分布名录》(第三版) 来确定[11];保护级别界定参照《国家重点保护野生动物名录》[12];区系与分布型依据《中国动物地理》[13];受胁鸟种参照《中国脊椎动物红色名录》[14]。

2.3 数据处理

鉴于本次生物多样性调查结果,选择频率指数RB (若鸟的频率指数大于500,则为优势种;指数为200~500的为普通种;指数小于200的为稀有种)[15]、香农威纳指数 (H)、均匀度指数 (J) 分析各调查类群的生物多样性[16,17]。

RB频率指数:

r=R×B=(d/D×100)×(N/D)

(1)

式(1)中:r为该种鸟的频率指数;R为调查期间某种鸟的遇见率/%;B为该种鸟平均遇见数量/只;d为遇见该种鸟的天数/d;D为工作总天数/d;N为该种鸟的遇见总数量/只。 香农威纳指数:

(2)

均匀度指数:

J=H/Ln(S)

(3)

式(2)、(3)中:S为保护区内各类群的总物种数;Pi为各类群中第i个物种在相应类群中的百分比。

3 结果与分析

3.1 物种组成

会泽黑颈鹤国家级自然保护区共记录到鸟类206种,隶属19目54科。其鸟类组成以雀形目(Passeriformes)为主,共计99种,占记录鸟类的48.1%;其次是雁形目(Anseriformes),有22种,占鸟类种数的10.7%;鸻形目(Charadriiformes)有20种,占鸟类种数的9.7%;鹈形目(Pelecaniformes)和鹰形目(Accipitriformes)各12种,分别占鸟类种数的5.8%;鹤形目(Gruiformes)有9种;鹃形目(Cuculiformes)有6种;啄木鸟目(Piciformes)有5种;鸡形目(Galliformes)有4种;鸊鷉目(Podicipediformes)、鸽形目(Columbiformes)各3种;隼形目(Falconiformes)、佛法僧目(Coraciiformes)、夜鹰目(Caprimulgiformes)各2种;犀鸟目(Bucerotiformes)、鸮形目(Strigiformes)、鲣鸟目(Sulidae)、鹳形目(Ciconiiformes)、红鹳目(Phoenicopteriformes)各1种。记录到国家I级保护动物6种,分别是中华秋沙鸭(Mergussquamatus)、黑颈鹤(Grusnigricollis)、白鹤(Grusleucogeranus)、黑鹳(Ciconianigra)、金雕(Aquilachrysaetos)、白尾海雕(Haliaeetusalbicilla);国家Ⅱ级保护动物27种,有白尾鹞(Circuscyaneus)、黑颈鸊鷉(Podicepsnigricollis)、灰鹤(Grusgrus)、小白额雁(Ansererythropus)、普通鵟(Buteojaponicus)、鹊鹞(Circusmelanoleucos)、白腹鹞(Circusspilonotus)等。

3.2 居留型及动物区系

会泽黑颈鹤国家级自然保护区从鸟类居留类型来看,留鸟有94种,占45.63%;夏候鸟29种,占14.07%;冬候鸟60种,占29.12%;旅鸟23种,占11.16%。根据动物地理区划,会泽黑颈鹤国家级自然保护区属于中印亚界西南区西南山地压区,在冬季会泽黑颈鹤国家级自然保护区分布的206种鸟中,东洋界有45种,占21.84%;古北界有3种,占1.46%;广布种有158种,占76.70%。

3.3 优势物种

根据公式1频率指数RB计算得出,在冬季会泽国家级自然保护区记录的206种鸟类中,黑颈鹤(Grusnigricollis)、赤麻鸭(Tadornaferruginea)、斑头雁(Anserindicus)、灰鹤(Grusgrus)、骨顶鸡(Fulicaatra)、小嘴乌鸦(Corvuscorone)等11种鸟为调查区的优势种;针尾鸭(Anasacuta)、黑水鸡(Gallinulachloropus)、红嘴鸥(Larusridibundus)、喜鹊(Picapica)、红头长尾山雀(Aegithalosconcinnus)等11种鸟普通种;白鹇(Lophuranycthemera)、豆雁(Inserfabalis)、凤头麦鸡(Vanellusvanellus)、红头穗鹛(Stachyrisruficeps)等184种鸟为稀有种。

3.4 物种多样性

野外调查记录鸟类206种,共8 160只。在会泽黑颈鹤国家级自然保护区冬季鸟类多样性指数计算中,总体的香农威纳指数和均匀度指数分别为3.81和0.42。由此可知,会泽黑颈鹤国家级自然保护区冬季鸟类物种多样性丰富,但各物种的数量分布不均匀,部分物种存在局域分布的现象,此现象在水鸟中较常见,同时也是造成均匀度指数较低的原因之一;结合频率指数的计算,有9种水鸟是保护区内优势种,数量有4616只,占水鸟总数的77.8%,遂物种分布不均匀。

4 讨论与结论

会泽黑颈鹤国家级自然保护区共记录鸟类206种,主要以雀形目为主,共计99种,占记录鸟类的48.1%。从各鸟类数量分布来看,水鸟记录到5931只,占记录鸟类的72.7%,其中黑颈鹤的数量从2011年记录到的485只[6]增加至目前的1332只。水鸟数量占比大主要是因为保护区湿地水草资源丰富,海拔适中水量多,能为许多越冬水鸟提供栖息地及足够的食物。从物种多样性指数计算结果来看,会泽黑颈鹤国家级自然保护区冬季鸟类物种多样性丰富,但各物种的数量分布不均匀,部分物种存在局域分布的现象。从频率指数计算结果来看,保护区呈现优势种和普通种数量占比高,稀有种种类多且数量低的现状。

在历年鸟种调查基础上,在2021年的调查中会泽黑颈鹤国家级自然保护区鸟类名录上新增8种,即:红胁绣眼鸟(Laniustephronotus)、反嘴鹬(Recurvirostraavosetta)、黑颈鸊鷉(Podicepsnigricollis)、白喉扇尾鹟(Rhipiduraalbicollis)、粉红胸鹨(Anthusroseatus)、岩燕(Ptyonoprognerupestris)、蓝翅希鹛(Sivacyanouroptera)、黄头鹡鸰(Motacillacitreola)。

5 对策建议

会泽黑颈鹤保护区紧紧围绕“1512”工作思路,从湿地恢复、食物源基地建设及视频监控智慧化管理方面采取有力措施,保护区生态环境有了明显改善,黑颈鹤等越冬候鸟的种类和种群数量稳中有升。在下一步的工作中,建议做好以下工作。

5.1 对黑颈鹤及其栖息地的生境因子进行分析

从大桥片区和长海子片区的海拔、土壤紧实度、干扰距离、食物种类、活动水域深度、区域植被种类及高度等方面入手,提取与黑颈鹤栖息相关性较强的生态因子,在一定范围内对正相关因子进行人工干预,扩大黑颈鹤栖息地面积,优化生境。

5.2 对湿地环境进行全方位系统性调查

从保护区的湿地水质、水动力、食物链分布、土壤环境、水生生物等方面进行系统性研究,全面掌握湿地生态位状况,从湿地面积、植被结构、水深等环境因子入手,人为对区内水禽栖息湿地“原始”生态位进行适度调节,为不同群落结构的水禽提供不同食物链的营养层次,扩大水鸟结构的横向、纵向丰度,减少种间竞争,在保护好主要保护对象——黑颈鹤及其栖息的生态环境的基础上,进一步丰富保护区的生物多样性。