桂林唐代佛教瘗龛考古调查与初步研究

2022-07-14刘勇

刘 勇

(桂林理工大学艺术学院)

我国石窟寺遗址众多,分布广泛,部分石窟寺遗址中有一些特殊的龛、窟,其功能是用于瘗葬佛教僧侣及信徒的尸身、骨殖,学界根据其体量将之分成大、小两类。大者长、宽均在2米以上,进深数米,有的还分前、后室,设平台安置逝者尸身,遗体或坐或卧,在其周围饰以佛像,称之为“瘗窟”,功能类似于崖墓,如敦煌石窟北区发现有此类瘗窟23座,等级高者如甘肃天水麦积山西魏废后乙弗氏和河北响堂山北齐权臣高欢的瘗窟。小者长、宽和进深大都在1米以内,穴内无雕刻装饰,外框刻画塔、阁等图形或无纹饰,称之为“瘗龛”或“瘗穴”,用以放置收纳骨殖或舍利的容器,目前数量最多的是河南洛阳龙门石窟,共发现此类瘗龛94座。

20世纪40年代,陈志良、罗香林等学者就已经注意到桂林西山的部分瘗龛。罗香林认为西山诸峰上开凿的方形龛穴是放置灯盏的地方,起到照明的功用,“水崖山径,不能不盛凿灯龛,以照人行”。后来广西学者也多沿用“灯龛”一名,如“1988年桂林文物工作队复查摩崖造像,得知现存‘灯龛’30余处”。经重新调查,广西桂林发现57座体积相对较小、用于存放骨殖的瘗龛,用以瘗藏尸体的瘗窟尚未发现。瘗龛基本呈现出“大聚集、小分散”的特点,主要集中在桂林市区内,在此大区域内又散布于几个小区域,包括西山诸峰、骝马山、金山、七星岩等地。

西山诸峰,位于桂林市西面,距市中心约1.5千米,是桂林著名风景区之一。这里“峰峦互张,云木交映”,自唐代以来一直是“一府胜游之所”。群峰之间,有唐人开凿的摩崖造像113龛,造像计270尊。分布在该区的瘗龛共50座,占瘗龛总数的近90%,散布于西山群峰中的千山、观音峰、龙头峰、罗家山、隐山。

骝马山,位于西山东北面约2千米处。山北麓有摩崖造像6龛23尊。该区瘗龛共4座,其中2座瘗龛就开凿在造像之间,距地面高度1.5米。另外2龛则位于山南麓的峭壁上,距地面高度分别为5.5和6.2米。

金山,位于南郊森林公园内的龙泉嵅。周围有3龛造像,共12尊。分布在该区域的瘗龛共2座。瘗龛与最近的造像相距2米左右,往下十数米即是唐代龙泉寺遗址。龙泉寺以南有一南北向古道,古道两侧的遗迹自唐代至明代皆有。

七星岩,现七星公园内天权峰的半山有两个天然洞穴,分别命名为三圣上岩和三圣下岩,该区域唯一的瘗龛就位于三圣上岩内。七星岩周围并无唐时造像,然而山下不远,北面有唐代栖霞寺旧址,东南有唐代的城墙及壕沟等城外的防御设施。

本文试对桂林的57座瘗龛进行初步研究。

一、桂林瘗龛的分类

李文生、杨超杰将龙门石窟的瘗龛形制分为塔形穴、龛形穴、拱形穴、方形穴四类。值得注意的是,该文中将“龛形穴”定义为:“上部造一圆拱形龛,龛内造一铺三尊像,佛像居中、二菩萨侍立两侧。龛下凿一方形穴,穴内厝葬僧人骨灰。”实际上,将方形瘗龛与其上的造像龛绑定在一起的依据并不充分。已发现的瘗龛中,位于造像龛左右的瘗龛与位于造像龛之下的瘗龛同样存在,其形制也基本属于方形穴。上述四个类型在桂林地区佛教瘗龛中均有发现,其中塔形3座、拱形7座、方形(包括上龛下穴)47座。

基于上述分类方式不太容易反映出桂林古代佛教瘗龛的实际面貌,本文拟从骨殖存放的位置、瘗龛形制出发,对桂林地区瘗龛进行重新分类,参考其朝向,总结其开凿的规律性,以加深对其形制发展演变的认识,为研究当地佛教埋葬习俗演变乃至地方佛教发展史提供新的研究视角。

1.分类

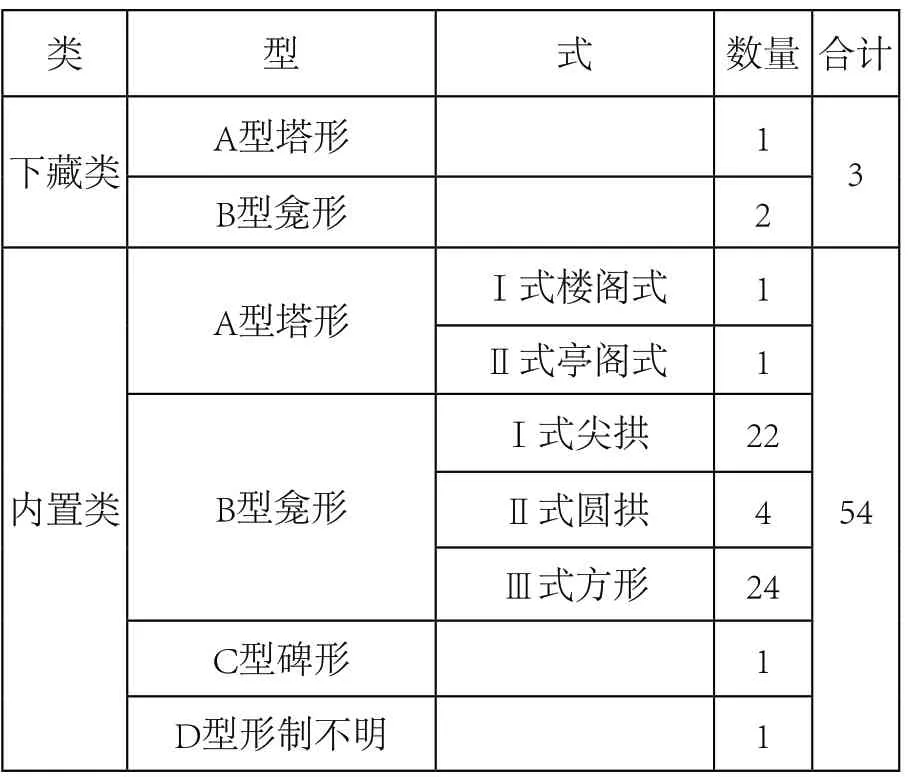

依据骨殖或舍利存放空间的开凿方式,可将这57座瘗穴分为下藏类与内置类二类(表一)。

表一 桂林地区瘗龛分类统计表(单位:座)

(1)下藏类 3座。龛内底部向下开凿出放置骨殖的横长方形坑穴,坑穴口部留有横置盖板的卡槽。从外侧平视看不到瘗穴,故称该型为下藏类。根据瘗龛整体形制的不同,可分为A、B二型。

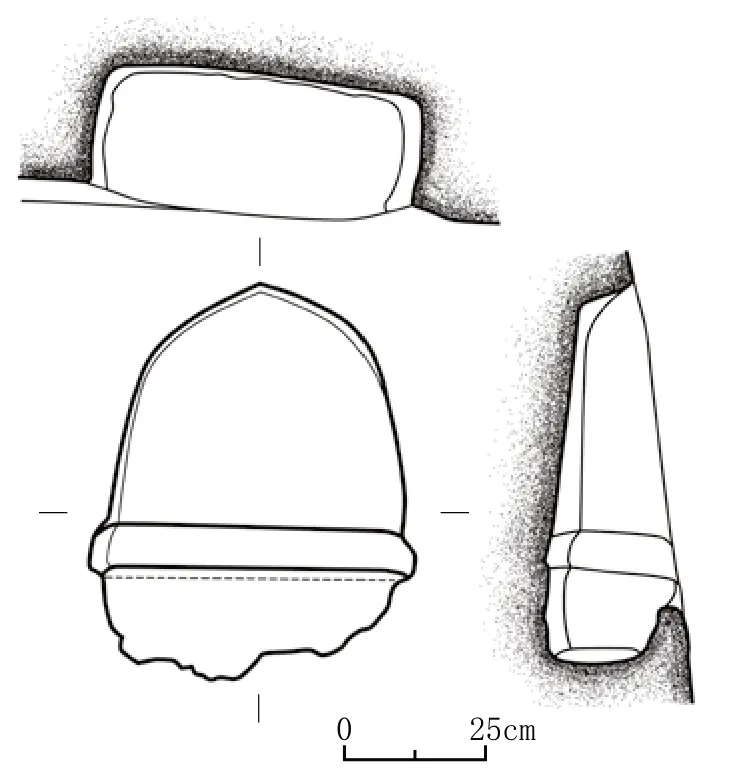

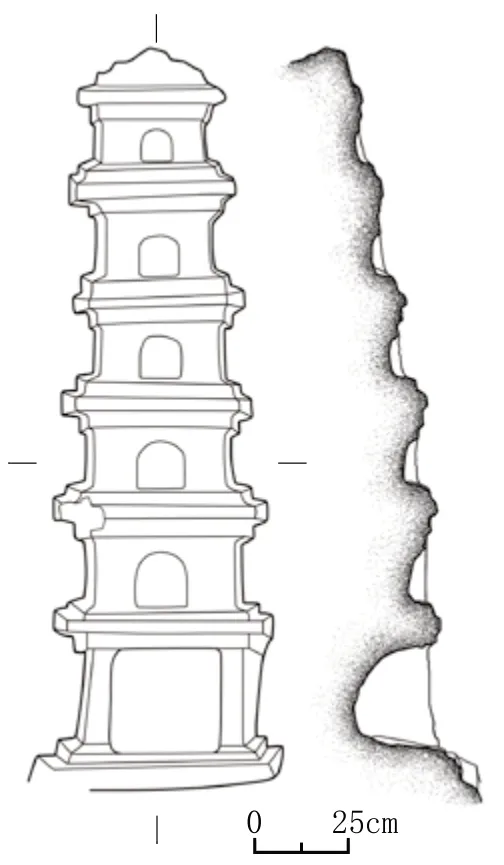

A型 塔形,仅1座(YK057)。高浮雕覆钵亭阁式塔,塔身开龛。塔分为塔基、塔身、塔檐、塔顶、塔刹五部分。塔檐两角各有一圆形孔,用于安装山花(无存)。塔身开尖拱形龛,龛内雕凿两尊坐像(残),龛底向下凿出上大下小的方形套穴,上层用于安置盖板;其下套一个横长方形小穴,用于放置装有骨殖或舍利的容器(图一)。

图一 A型下藏类(YK057平、剖面图)

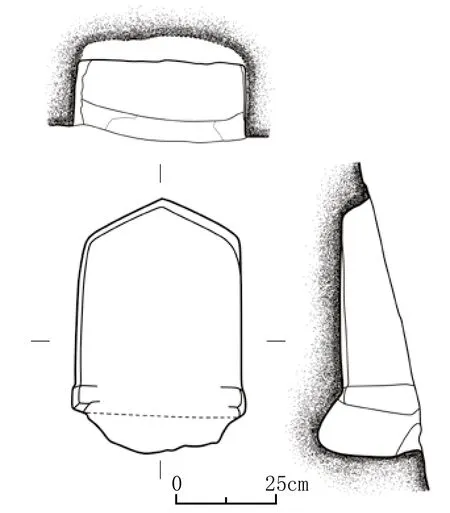

B型 龛形,共2座。YK001呈纵长方形,尖拱楣。下部三面横凿一条卡槽,其下为一方形开口的小穴,口小底大略呈梯形。龛外壁有损毁,盖板不存(图三)。YK003形制与YK001相同,瘗穴口小底大略呈袋状,龛外壁有残损,封板不存(图四)。

图三 B型下藏类(YK001平、剖面图)

图四 B型下藏类(YK003平、剖面图)

(2)内置类 54座。龛内空间外大内小,龛顶部呈弧形斜接龛底,外高内低,与两壁及龛底之间转角呈圆弧形,骨殖或容器直接放于龛底,故称之为“内置类”。龛外缘四周大都斜凿出“回”字形边槽,部分开口只凿1~3条边槽,推测为安置封盖板的卡榫。内置类瘗龛根据形制不同,可分为A、B、C、D四型。

A型 塔形,2座。可分为楼阁塔和亭阁塔二式。

AⅠ式 楼阁塔式龛,1座(YK056)。高浮雕六层楼阁形塔龛,塔基叠涩两层。塔基之上的第一层正中开凿瘗龛,龛顶为弧形顶。此层往上,每层的塔檐逐层缩小,每层塔檐叠涩三级,中间一级最宽。瘗龛以上,每层正面开圆拱形小龛(图二)。

图二 AⅠ式内置类(YK056平、剖面图)

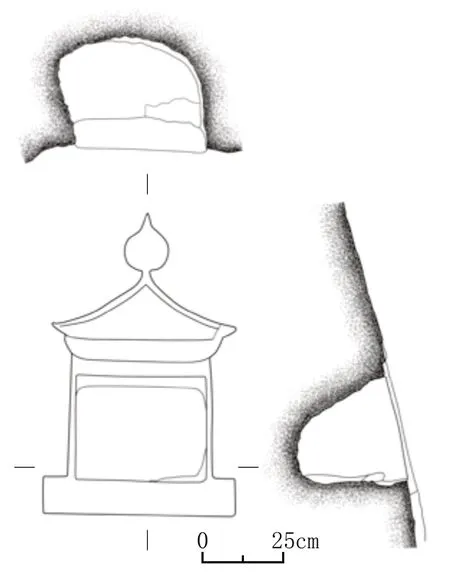

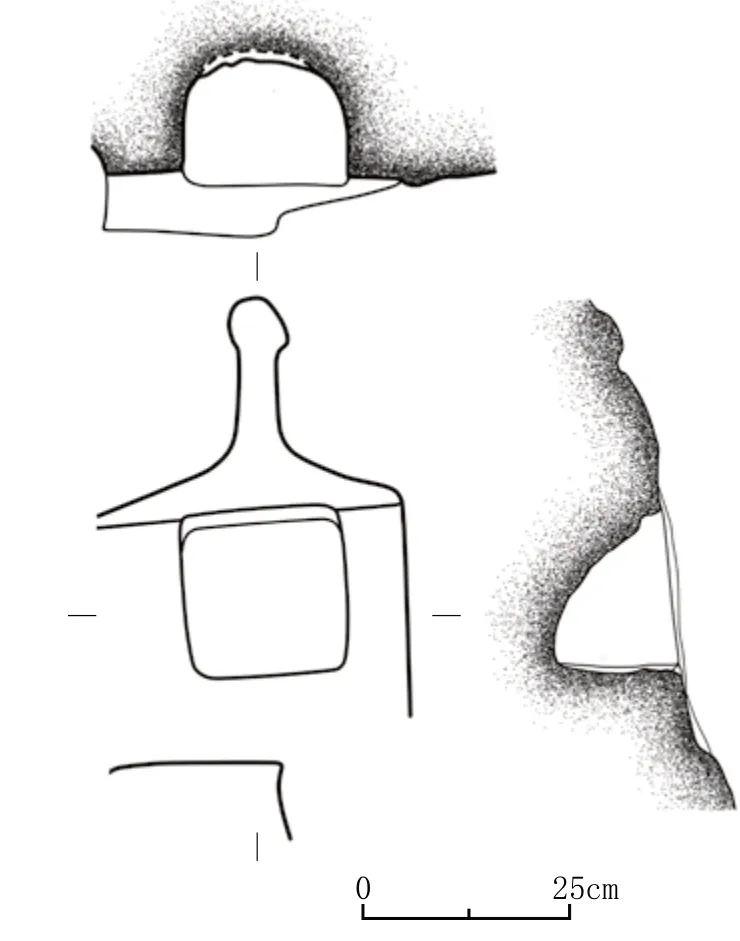

AⅡ式 亭阁塔式龛,1座(YK041)。龛外浅浮雕亭阁式塔形。塔可分为塔基、塔身、塔顶、塔刹四部分。塔顶为攒尖顶,塔刹为摩尼宝珠形,瘗穴开于塔身,龛顶弧形,框顶、右侧和框底斜凿出卡槽(图五)。

图五 AⅡ式内置类(YK041平、剖面图)

B型 龛形,50座。阴刻双重或多重龛楣,根据外龛龛楣形状,可分为尖拱、圆拱、方形三式。

BⅠ式 尖拱龛楣,22座。龛楣尖拱形,尖拱顶部夹角略有不同。外龛雕刻方式有减地浮雕、阴刻槽或线。如YK013,减地凿出边框,整体呈尖拱形,上半部分斜凿出卡槽(图六)。YK031整体呈纵长方形,尖拱形顶,以减地的方法阳刻尖拱形外框,底部一层基座,顶部外框稍微向内弯曲,龛内弧形顶,瘗龛开口四面斜凿卡槽(图七)。

图六 BⅠ式内置类(YK013平、剖面图)

图七 BⅠ式内置类(YK031平、剖面图)

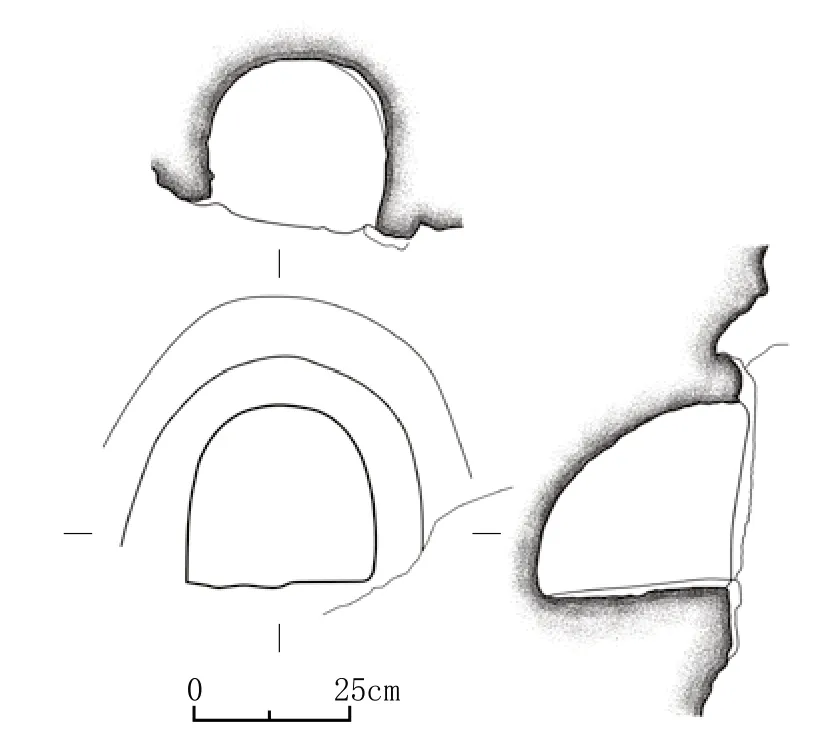

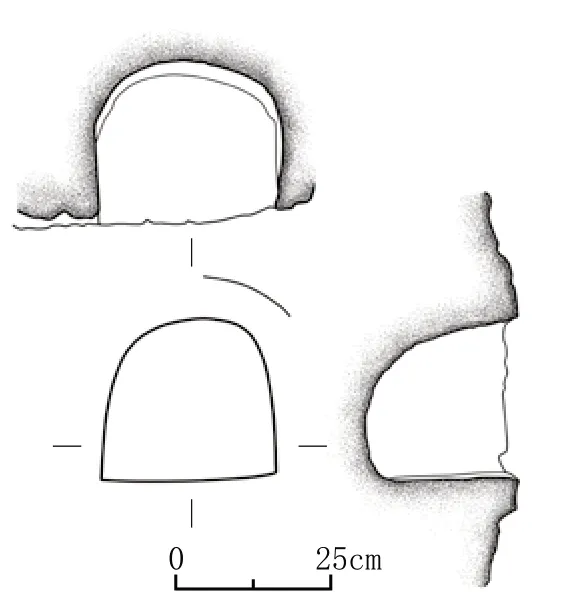

BⅡ式 圆拱龛楣,4座。龛楣圆拱形,部分龛外有浅浮雕或线刻外龛。如YK006,龛楣为圆拱形,内部空间与方形相似,龛顶弧度相对A型弧度更大。龛口外缘减地凿出凸起的条带形边框(图八)。YK007龛楣圆拱形,外框未雕凿任何装饰(图九)。

图八 BⅡ式内置类(YK006平、剖面图)

图九 BⅡ式内置类(YK007平、剖面图)

BⅢ式 方形龛楣,24座。龛楣方形,龛立面呈纵长方形、横长方形、近正方形等,龛顶均为弧形。其中横长方形有部分边长较长,宽度接近1米或超过1米,长与宽的比例在2:1以上。YK028平面呈横长方形,长宽比约为2.4:1,内壁转角较方。左上角及底部开卡槽(图一〇)。

图一〇 BⅢ式内置类(YK028平、剖面图)

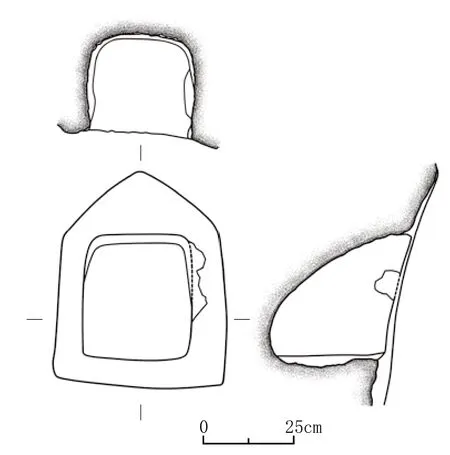

C型 碑形,1座(YK010)。整体呈碑形,开凿于一块巨石的正中,分碑座、碑身、碑额三部分。碑座、碑额阳刻,碑座叠涩两层,碑身纵长方形,碑额呈半圆形。碑身下半部分开龛,立面纵长方形,龛楣尖拱形,尖拱突出,龛顶弧形,上下边缘斜凿卡槽。碑身右上角有从左向右读的题记一方:“上元三年/五月十九/日,□大众/同仁来此,/多□造□此山。/”(图一一)

图一一 C型内置类(YK010平、剖面图)

D型 形制不明的,仅1座。YK033立面纵长方形,减地凿出外框,龛顶刻画出圆柱带珠形顶的装饰,龛顶亦呈弧形,穴上缘斜凿出用于安置盖板的卡槽(图一二)。

图一二 D型内置类(YK033平、剖面图)

从表一可以看出,桂林57个瘗龛中,内置类有54个,占95%,说明骨殖的存放方式是以内置为绝大多数,下藏为极少数。在54个内置类瘗龛中,龛形有50个,占93%,说明桂林瘗龛中,龛形瘗龛占绝大多数,其他形制为极少数。在内置类龛形瘗龛中,尖拱式有22个占44%,方形有24个占48%,二者相当,圆拱形为极少数,说明尖拱式和方形是主要流行龛形。

2.朝向

根据瘗龛开口的朝向可以分为东、南、西、北四个方位(下藏式的瘗龛按塔或龛的朝向)。朝东的有15座,所占比例为26%;朝南的有22座,比例是39%;朝西的有8座,比例为14%;朝北12座,比例为21%。由此可见,南向的瘗龛较多,其次是东向和北向,西向最少。

二、桂林瘗龛的分期

桂林57座瘗龛中有纪年题记的有两座,都在西山区域内。一是YK005,在罗家山,是内置类尖拱式龛(B型Ⅰ式)。瘗龛之下有题记:“景龙。/景龙三年(709年)八月廿四日,/迁客安野郍之石/室。故记。/”(图一三)从题记可看出瘗龛在唐时称为“石室”。二是YK010,在龙头峰附近,属于内置类碑形龛(C型)。题曰:“上元三年/五月十九/日,□大众/同仁来此,/多□造□此山。/”

图一三 桂林YK005及题记

有唐一代出现过两次上元年号,一为高宗朝,上元三年为676年;一为肃宗朝,上元三年为762年,该年四月,肃宗病重,命太子监国,并改元宝应,仍以建寅月为正月。罗香林认为该题刻当为肃宗朝的三年,原因是“此云上元三年是未知肃宗驾崩”。然而,唐代邮驿系统十分周密而发达,开元年间全国有驿站1639所。唐代的法律规定:“乘传凡四驿,乘驿日六驿。”通常唐代30里置一驿,则驿使送信,乘车每天行路120里,骑马每天行180里,极度重要的军国大事则速度要求更快。据《元和郡县志》载,桂州北距长安三千七百五里,距东都洛阳三千四百五十五里。从长安或洛阳传来的重要政府诏令,快则20日以内即可到达岭南。而且事关国家政治军事大事的诏令投送延误是要被处罚的,“诸驿使稽程者,一日杖八十,二日加一等,罪止徒二年”。因此,皇帝驾崩并改元等重要消息断不至于一月有余还传达不到桂州。笔者更倾向于该上元三年为676年。由题记可见,至迟在初唐高宗时期桂林就出现了瘗龛。桂林瘗龛的分布较为集中,除七星公园YK055以外,其余诸龛都开凿于摩崖造像不远,而近九成的瘗龛又分布在西山区域内。西山区域外的瘗龛的形制与西山完全相同,与西山形制相同的瘗龛在年代上应该是接近的。

另外,金山造像有两方题记,一方题记曰:“弟子十将勾当龙□□□□□,弟子中军十将□□从众,二弟子讨□十岭状和展,弟子防城都十将刘森,弟子康师进,女弟子王十四娘,同妻,女弟子孙氏二十立姤。”另一方为:“维大汉国乾和十一年(953年)岁次癸丑十二月丁未十八日,为国重镌造题记,兼寺比丘惠果、寺主僧义聪、僧义光、僧咸涵、僧师镜、师惠钦、僧师训、僧义真、僧道钦、弟子昭武步□副指挥使管甲勾当,三十里铺御侮校尉左监门卫率府郎将同正负武骑尉赐紫涂万雄。”南汉时重刻题记,则寺院、造像和瘗龛年代应早于南汉。成书于899年的《桂林风土记》中记载西山唐武宗时期的景况:“延龄寺圣像在西山前,近隐山,旧号西庆林寺,武宗废毁,宣宗再崇。……寺有古像,徵于碑碣,盖卢舍那佛之报身也。”桂林很多摩崖造像有损毁,应与武宗会昌年间废佛运动有关,也从侧面反映出唐代桂林佛教的兴盛,此次调查的瘗龛与佛教造像在时代上应是同步的。

对比河南洛阳龙门石窟瘗龛的分期,李文生、杨超杰将桂林瘗龛分为唐前期和唐后期。前期形制以塔形穴和龛形穴为主,“这种崖墓葬俗是随着佛教文化的传入而东来我国的”。后期以拱形穴和方形穴为主,认为“瘗穴文化已逐渐形成自己独有的形制特征而进入程式化阶段”。以此为参照,我们将桂林这批瘗龛分为唐代前、后两期。

1.唐代前期

下藏类的A型塔形、B型龛形,AⅠ、AⅡ内置类的塔形、C型碑形,龛形中的BⅠ尖拱式、BⅡ圆拱式属唐代前期,D型与龛形BⅠ式相差不远,也应为唐代前期。六层楼阁式塔形龛与龙门石窟的多层楼阁式塔形制类似,而其他开口外缘多装饰攒尖顶亭阁、尖拱或圆拱的纹饰,采用这样一种更加平面化的表现形式,可能与当时地方丧葬习俗有关,这些类型的瘗龛有纪年题记为证,属于唐代前期。唐代前期主要流行的瘗龛形制为BⅠ式内置类龛形尖拱式。

2.唐代后期

不带任何装饰的内藏类龛形方形式龛虽然没有纪年作为佐证,然而,在河南龙门石窟有大量与桂林形制基本一致的瘗龛,年代推定在唐代后期。洛阳地区的发展规律提示我们,桂林这批不带装饰、走向程式化、简单化的瘗龛应该属于唐代后期。唐代后期主要流行的瘗龛形制为BⅢ式内置类的方形龛形。

三、桂林瘗龛的渊源

佛教的发源地印度的僧侣埋葬传统是起塔为墓或墓上起塔,这一传统随着佛教传播到中国后发生了变化,出现瘗窟或瘗龛,当是佛教僧俗死后瘗埋制度中国化的表现之一。然而这种表现形式在一定程度上仍然遗留着印度佛教原始舍利瘗埋制度的影子,比如保留塔的形状为纪念性的标志物。在有条件开凿石窟的地方,通常多见瘗窟或瘗龛,部分以塔为饰。在没有开凿石窟条件的地方,信徒死后埋在寺院附近,或建塔瘗埋,可见于墓志或塔铭。除洛阳外,全国发现类似瘗龛的地点均与石窟、摩崖造像有密切关系,主要分布于山西、四川、重庆、河南、甘肃等地。

四川、重庆、河南灵泉寺、甘肃炳灵寺、马蹄寺等地的石窟寺周围开凿有瘗龛,多以高浮雕塔为饰。桂林瘗龛多采用简化了的浅浮雕或线刻的龛形装饰为主,高浮雕塔形仅见两例。从以上各地瘗龛的发现情况来看,太原天龙山瘗龛数量极少,研究者的描述语焉不详。甘肃张掖马蹄寺、永靖炳灵寺、四川自贡后龙山、重庆合川等地的瘗穴年代都在北宋之后。而四川邛崃、巴中等地年代较早的瘗穴采用高浮雕塔形的形制,穴的形制皆是长方体,与桂林瘗穴大多数采用的浅浮雕或线刻尖拱龛楣、弧形龛楣的形制相去甚远。桂林YK057号覆钵亭阁式塔与河南安阳宝山灵泉寺浮雕塔有一定相似之处,然而灵泉寺的浮雕塔绝大多数没有开凿存放骨殖或舍利的空间,其塔身龛内雕凿墓塔主人的影像。它们在名称上称作“灰身塔”“碎身塔”等,这类浮雕塔的功能与其说是墓塔,不如说是纪念性的还愿塔更为贴切,因为它不具备安置骨灰的功能。

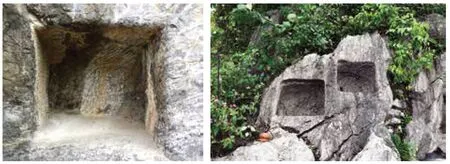

从全国范围来看,桂林的57个瘗龛在数量上仅次于洛阳的94个瘗龛。在龛穴形制上,龙门石窟有塔形龛、圆拱形龛、方形龛等,这些形制在桂林均有发现。从龛顶的形制来看,龙门石窟的瘗穴有“长方体”和“弧顶形”两种结构(图一四),桂林没有平直的方形顶,只有外大内小的“弧形顶”。两地岩体均为石灰岩,质地坚硬,岩性较脆,雕凿时易于崩裂,石质相似,采用弧顶形结构可以降低难度而又不影响放置骨灰容器的功能(图一五)。特别是两地都有一些长方形瘗穴,长和宽的比例超过2:1,形制近乎一致,这种龛很有可能放置不止一件骨灰容器,或为同一家族的多位成员使用(图一六)。

图一四 洛阳龙门石窟火烧洞顶上的瘗龛

图一五 弧顶形龛

图一六 长方形瘗穴

综上所述,通过与全国其他地区瘗龛的比较分析,可以发现桂林瘗龛与河南洛阳龙门石窟瘗龛有极高的相似度,桂林唐代佛教瘗龛当是受到河南洛阳龙门石窟的直接影响而开凿。龙门石窟的大小龛窟有2300多个,其中完成于唐高宗和武则天时期的作品约占总数的三分之二。这个数字既能说明这一时期是我国佛教造像的一个高峰,也说明洛阳此时是中国佛教造像的中心。伴随着东都流行的样式向全国辐射,洛阳习见的瘗龛在岭南的桂林也出现了,高宗“上元三年”题记的瘗龛以及六层楼阁式塔龛便是明证。“文化传播在最初一般是输入与模仿,接着是吸收和消化,最后是与本地区本民族的传统相结合,成为受容地区文化的重要组成部分。”可能是因为地处边远地区财力不济,也或许是由于受到地方丧葬习俗的影响,桂林普遍采用了较为简化的塔和龛形的形制,运用浅浮雕或线刻技术,放弃高浮雕的做法。

桂林佛教瘗龛附近的山崖间有岭南地区规模最大、数量最多的佛教摩崖造像,造像和瘗龛必然是随着佛教传播的兴盛而发展起来的。罗香林认为桂林佛教造像来源于印度,经越南或广州传入桂林,为直接泛海传播而来。“这些造像是中印文化交流一重要路径所遗痕迹。”蒋廷瑜认为桂林造像不同于云冈、龙门石窟等北方石窟,有自己独特的风格,代表了中国南方佛教系统的一支,并以史料证明桂林的佛教最初泛海而来是有迹可循的。王子云则认为,桂林摩崖造像与中原地区,特别是与龙门石窟有莫大的关系。

通过上述对桂林唐代佛教瘗龛的研究,关于桂林摩崖造像来自海路还是来自中原地区的争议,如果我们从佛教瘗龛的视角来审视桂林古代摩崖造像的来源和发展演变,则桂林唐代造像无疑是受到东都洛阳的影响更大。桂林佛教在隋唐时期全国各地佛教急速发展的背景下也呈现出繁荣景象,摩崖造像大量开凿,寺院林立,僧人与信众的瘗龛也相应大量出现。桂林瘗龛的发展演变可分为前期和后期两个阶段,前期以高浮雕的楼阁式多层塔龛、覆钵亭阁式塔龛以及浅浮雕或线刻的尖拱龛形为主,后期以不带装饰、程式化、简单化的方形龛为主。另外,桂林的“下藏类”瘗龛在全国极为少见,瘗龛外部采用的浅浮雕或线刻塔形或龛形的方式也少见于其他地区,大量采用的“弧顶形”的类似做法仅见于龙门石窟,从而形成鲜明的地方特色。

附记:调查期间,广西文物保护与考古研究所、桂林文物保护与考古研究中心给予了大力支持和帮助,在此谨致谢忱!

[1]彭金章,沙武田.敦煌石窟北区洞窟清理发掘简报[J].文物,1998(10).

[2]天水麦积山石窟艺术研究所编.中国石窟天水麦积山[M].北京:文物出版社,1998:173.

[3]赵立春.响堂山北齐“塔型窟龛”[J].中原文物,1991(4).

[4]李文生,杨超杰.龙门石窟瘗葬形制的新发现—析龙门石窟的瘗穴[M].文物,1995(9).

[5]陈志良.广西古代文化遗址之一采考—桂林丽泽门外的石佛古寺及西湖遗迹考[J].建设研究(第3卷),1940(1).

[6]罗香林.唐代桂林之摩崖佛像[M].香港:中国学社,1958:31.

[7]蒋廷瑜.桂林唐代摩崖造像[J].东南文化.1992(5).

[8]莫休符.桂林风土记、岭外代答(一)[M].北京:商务印书馆,1936:9.

[9]根据广西文物保护与考古研究所最新的调查结果。文中关于桂林摩崖造像的数据和内容,皆来自该调查。

[10]同[4].

[11]司马光.资治通鉴(第222卷)[M].北京:中华书局,1956:7123.

[12]同[6]:37.

[13]李林甫等撰,陈仲夫点校.唐六典(第5卷)[M].北京:中华书局,1992:163.

[14]同[11]:6438.

[15]李吉甫撰,贺次君点校.元和郡县图志[M].北京:中华书局,1983:917.

[16]长孙无忌等撰,刘俊文点校.唐律疏议(第10卷)[M].北京:中华书局,1983:208.

[17]贺战武,蒋桂英,苏勇.广西桂林发现南汉时期佛教摩崖造像[N].中国文物报,2013-8-2(2).

[18]同[8].

[19]同[4].

[20]张建林.唐代丧葬习俗中佛教因素的考古学考察[C]∥西部考古(第1辑).西安:三秦出版社,2006:470.

[21]苏玲玲.天龙山佛教瘗葬形式综述[J].文物世界,2015(1).

[22]卢丁,雷玉华,肥田路美.中国四川唐代摩崖造像:蒲江、邛崃地区调查研究报告[M].重庆:重庆出版社,2016:340-341.

[23]a.四川省文物考古研究院.四川散见唐宋佛道龛窟总录·自贡卷[M].北京:文物出版社,2017:29-47.b.程崇勋.巴中石窟[M].北京:文物出版社,2009:32-34,214-215,313,318-321.

[24]a.同[4].b.樊波,李举纲.隋代支提塔铭研究—以安阳灵泉寺为中心[C]∥西部考古(第3辑).西安:三秦出版社,2008:264-274.c.河南省古代建筑保护研究所.安阳宝山灵泉寺塔林[J].文物,1992(1).

[25]a.甘肃省文物工作队,炳灵寺文物保管所.中国石窟·永靖炳灵寺[M].北京:文物出版社,1989:215.b.张掖市文物保护研究所.祁连山北麓马蹄寺石窟群浮雕舍利塔考古调查报告[J].华夏考古,1994(4).

[26]同[21].

[27]同[25].

[28]同[25].

[29]同[23]a.

[30]同[23]b.

[31]同[23].

[32]同[4].

[33]常青.洛阳龙门石窟与长安佛教的关系[J].佛学研究,1998:198.

[34]冉万里.中国古代舍利瘗埋制度研究[M].北京:文物出版社,2013:108.

[35]同[6].

[36]同[7].

[37]王子云.从长安到雅典—中外美术考古游记[M].长沙:岳麓书社,2005:323.