关中平原人为土形成的历史探析

2022-07-14杜娟

杜娟

摘要:塿土是关中平原主要的人为土类型,其形成受耕作方式、施肥和灌溉等农耕活动的影响,每一次农业生产技术的变革定会引起土壤资源利用方式及强度的变化。本文通过历史文献中关于农业生产过程的梳理,复原了关中人为土的历史形成过程,并探讨农业技术变革与土壤资源利用及土壤演变之间的互动关系。研究表明:自原始农业开始,对土壤环境与作物的自然认知推动了早期土壤耕作层的形成,伴随着农业技术的延续与变革,施于土壤的作用力逐渐增强,人为影响成为重要的成土要素,加速了关中地区人为土的形成。古代关中平原农业生产中的抗旱保墒技术、土粪施用及淤灌是农业土壤形成的主要驱动因素。

关键词:关中平原;人为土;形成;历史过程

中图分类号:K928.6文献标志码:A论文编号:cjas2021-0096

The Formation History of Anthropogenic Soils in Guanzhong Plain

DU Juan

(Northwest Institute of Historical Environment and Socio-economic Development,

Shaanxi Normal University, Xi’an 710119, Shaanxi, China)

Abstract: Lou soil is the major agricultural soil in Guanzhong region. The formation of Lou soil was influenced by farming activities such as cultivation, fertilization and irrigation, and every change of agricultural production technology would cause the change of the utilization mode and intensity of soil. Through the analysis of historical documents, the historical formation process of Guanzhong anthropogenic soil, and the interaction between agricultural technology change and soil evolution were studied in the paper. The results showed that since the beginning of primitive agriculture, the natural cognition of soil environment and crops had promoted the formation of early soil ploughing layer. With the extension and development of agricultural technology, the force applied to soil gradually increased, so that the human influence became an important element of soil formation and accelerated the formation of anthropogenic soil in Guanzhong. The ancient agricultural production technologies such as soil moisture conservation, fertilizer added with loess and basin irrigation were the main driving factors of agricultural soil formation.

Keywords: Guanzhong Plain; Anthropogenic Soil; Formation; Historical Process

0引言

人类进行农业生产已有几千年的历史,很大程度上已改变了原有的陆地表面。通过种植农作物,驯化动物,形成如今具有一定地方特色的农业景观。在这种景观上,我们可以了解农业生产过程中人与自然环境的密切关系以及所形成的代表不同时期的农耕文化。以农业土壤为主的人为土即是农业景观类型之一。关中平原农业历史悠久,所形成的人为土具有连续性、典型性的特征,能够很好地反映历史时期人类作用于土壤的过程及力度,也可以说,关中平原历史时期的土壤与土地利用史即可反映在自然景观上的农业发展史。关于关中人为土的形成,学术界已从土壤剖面诊断层划分、微形态特征、剖面构造空间变异、化学组分等方面做了大量分析,但以往的研究甚少从人类利用、改造土壤的农业过程入手,对这一人类活动创造的土壤新構造缺乏历史过程的透视。本研究通过对历史文献的梳理与分析,以关中古代农业生产的技术变革为主线,探讨人类农耕活动对土壤形成及演变的影响。

1关中平原塿土的特征

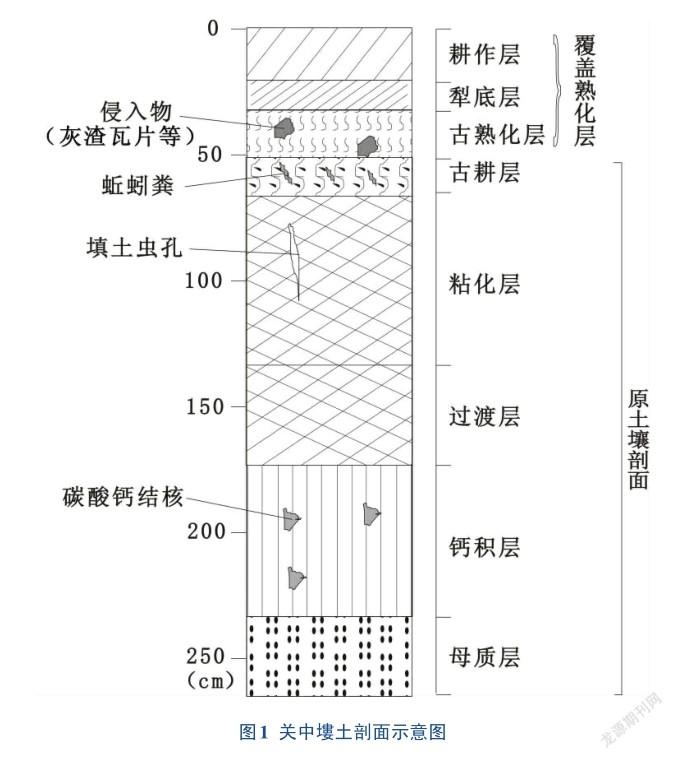

关中平原是中国的古老农耕区,优良的黄土特性曾是古代农耕的优势所在。该区的地带性土壤为褐土,它是暖温带半湿润气候条件下形成的土壤,成土母质多属黄土,少部分为基岩风化物。塿土是现代广泛覆盖于关中地表的土壤,这种土壤已完全改变了自然褐土的土壤特征,是在其上经过长期的耕种培肥而形成的一种新的土壤类型,它具有自然土层与耕作土层双层叠加的特殊形态,也因其具有形似二层楼房式的叠层结构,农民群众形象称之为“塿土”。在中国人为土分类系统中,塿土属于人为土土纲所属旱耕人为土亚纲下的土类,学名“土垫旱耕人为土”,其土类下又可分为弱盐、肥熟、斑纹、钙积、普通土垫旱耕人为土5个亚类。塿土广泛分布于关中平原河流阶地和黄土台塬上,是关中平原主要的耕作土壤。历史时期,来自于西北内陆的粉尘沉降依然是黄土沉积的重要物质来源,但大量的土粪覆盖,持续的耕作熟化,以及河流淤灌的泥沙等均参与了几千年来的成土化过程,使得塿土具有不同于自然成土过程的特殊构型及理化特性。塿土剖面一般具有自上而下的现代耕层、犁底层、古熟化层、古耕层、粘化层、过渡层、钙积层、母质层等的结构(见图1)。剖面中古耕层及古熟化层均是古代的耕作表层,是随着黄土物质沉积堆垫不断上移,土层不断增厚形成的。古耕层下伏粘化层,粘化层是全新世大暖期(约8000—3000aB.P.)形成的土层,粘化层顶部与古耕层相接过渡的层位是早期农业开始的地表。粘化层具有与上部黄土层明显不同的特征,表现为土色多呈褐色或红褐色,土壤质地坚硬致密,棱柱状结构明显,常常成为土壤剖面中的隔水层。

按照关中地区的群众经验,人们习惯称土层上部覆盖熟化层为“熟土”,下部自然土层为“生土”,二者词义的区分已代表土壤在人力作用下所发生的转变。对于下部粘化层,农民又常称之为“垆土”,似有古代延续使用的垆土之义。早在《吕氏春秋》中就记载“凡耕之道,必始于垆,为其寡泽而后枯,必厚其靹,为其唯厚而及”[1]。其中“垆”与“靹”分别指代土质坚硬与疏松的两种土类,因不同土质排列耕地的先后顺序。结合关中一带的地形分析,平坦的黄土台塬及河流阶地上普遍发育质地粘重的垆土层,而近河及缓坡地带常因新近沉积物堆积,发育轻质的靹土。汉代的氾胜之也在强调耕地时节时言:“春地气通,可耕坚硬强地黑垆土,辄平摩其块以生草,草生复耕之,天有小雨复耕和之,勿令有块以待时”[2]。以此看来,黑垆土坚硬的质地并不利于耕作,且不利于水分存留,但它却是黄土地区最古老的耕作土层。

关中地区的古耕层厚度往往可达50 cm左右,是由历史时期若干耕作表层层叠而成。土壤经过年年季季的耕翻,伴随着自然与人为新近物质的添加,原来的耕作表层逐渐被覆盖,在顶部不断形成新的耕作表层。受耕犁深度的影响,原来的耕作表层又会逐渐演变成犁底层。古耕层作为当时的地表土层时,土壤的腐殖质较多,土壤颜色应以较深的灰黄色为主,但在后期掩埋状态下,人为扰动作用减弱,腐殖质不断分解,会使土壤剖面中古耕层的土色较现代耕作层浅淡。古熟化层实质上也是古耕层,有些地区会表现出古熟化层较古耕层颜色更深,团粒状结构更明显,孔隙度更高,说明其熟化程度更强。这也指示随着农业生产技术的演进,人们干预与扰动土壤的力度增强,从土壤结构和性质上提高了土壤的生产性能。

2环境基础、技术选择与人为土形成

从原始农业向传统农业过渡的时期,早期先民耕翻土地、播种、收获,开始扰动最初的土壤表层,精耕细作农业使扰动作用逐渐增强,人们期望土壤保持最好的结构、水分和肥力状态,以获得更高的产量。不同的历史阶段,这一目标总是基于人们对土壤的认识水平及农作的技术水平。一定程度上,人类扰动土壤的方式及力度决定了土壤演变的方向,几乎每一次农业生产技术的变革或演进都会提高人们改造土壤耕层的能力。耕作、施肥、灌溉是影响土壤性状的主要环节,以此为中心的关中农业生产方式成为该地区农业土壤形成的主要推动因素。

2.1早期农业对土壤的扰动

关中地区古老的老官台文化距今已有7000~8000年的历史,根据文化遗址出土的农具可以推断,这里刀耕火种的原始农业也是先用石斧、石刀等工具砍伐森林和荒草,借助火的力量焚烧消灭杂草和树木,开拓空地,后用石铲将从野生植物培育出来的粟、黍等作物种子埋入地下,成熟后用石镰收获。然而,黄土高原疏松多孔的土壤质地决定了作物收获后,原有的土地上会立刻长满荒草,受此影响,人们过着不断迁徙的半定居生活。这一时期是人类土地开发的萌芽时期,也是人类利用土壤进行生产的开端。虽然在当时人类对于焚烧森林和荒草所产生的灰肥在恢复和提高地力方面的作用未必熟知,但事实上灰肥已经开始为耕作层的熟化发挥作用了。

随着耒耜、木锄、石锄等的产生,人们借助这些工具耕翻土地,改良土壤结构,清除杂草,正式揭开了改善土壤生产性能的历史。陕西庙底沟二期文化的窖穴坑壁上发现的双齿耒的痕迹,耒的齿痕长约20 cm,齿径约4 cm,还有一种单齿耒,齿痕长约30 cm[3]。这些耒耜、锄等工具对土壤的扰动约在地表下30 cm的深度范围,这是最原始的耕作层位,逐渐开始了自然土壤向农业土壤的转化。

夏商周时代,人类开始娴熟于农耕,对于土壤资源的开发与利用表现为有目的、有计划的土地规划与土壤改良。农田沟洫系统用以调控土壤水分,人们依靠它来满足土壤蓄水与排水的需求,加之古代识别土壤,利用土壤的知识,为大规模土地开发奠定了基础。春秋时期,随着铁农具的逐渐普及与大规模水利工程的兴起,人们开始大面积开垦荒地。尤其是铁犁和牛耕的结合,加速了土地耕翻的频率和质量,原始农业也逐步过渡到传统农业阶段,开始精耕细作的农业生产。

精耕细作是有限空间内土壤资源得以充分利用的有效方式。关中土壤以粉砂质黄土为主,受偏干气候的影响,农业生产主要受到土壤缺水的限制。该地区的先民在土壤蓄水方面早已开始积累经验,耕作时强调“五耕五耨,必审以尽,其深殖之度,阴土必得”[1],即耕地的深度要結合土壤底墒。深耕能增厚土壤耕作层,增加土壤团粒结构,改善土壤水分、肥分、温度和通气条件,增强微生物的活动。下层土壤中常含有作物生长所需养分,但由于土壤结构不良,通气性差,细菌活动微弱,致使养分不能转化为作物可吸收的养料。深耕后,将下层生土翻到上层,经日光充分暴晒,使土壤风化,生土转化为熟土,土壤中可以被作物吸收的养分迅速增加。深耕是第一环节,配合细耨作为第二环节,在土地耕翻后,破碎土块,使土壤表层形成由细土粒组成的覆盖层,切断土壤蒸发孔道,保持土壤水分。

关中地区的引淤灌溉具有改良土壤的显著作用,郑国渠的开凿曾惠及陕西泾阳、三原、富平、蒲城等县,渠长达120 km,引自泾水进入灌渠的浑水淤灌关中平原大于4万hm2的土地[4]。河流当中的淤泥富含营养物质,这些得以灌溉的土地在增加土壤水分的同时,也增加了土壤的有机质含量。对土壤表层而言,淤灌也会使这些地区的土壤获得大量的外来砂土物质,在原来褐土层的表面开始累积新的土壤层。另有战国时秦国兴建的赵老峪引浑灌溉设施,引顺阳河上游赵老峪的浑水淤灌富平县薛镇、底店一带的土地。这些水利设施除灌溉外,其作用还在于“用注填阏之水,溉泽卤之地”[5],这种高含沙量的河水兼具灌溉与改良盐碱地的功效,当时关中东部许多低湿之地实行淤灌后,也开始被人们利用,渐而转化为可耕垦的农业土壤。战国时期已开始出现一些肥田措施,“多粪肥田,是农夫众庶之事也”[6],粪肥及淤灌与精细化耕作共同推动了自然土壤向人为土壤的转变,构成关中农业土壤的初步形成阶段。

2.2传统农耕技术与土壤环境

随着秦汉时期重农思想的逐渐兴盛,关中地区的农业生产更加细化,一系列先进的农业耕作技术应运而生,土壤资源得以更充分的利用。为适应快速耕翻土地的需要,耱、耙类整地工具的兴起使土壤“辄平摩其块”的过程变得简单易行,能够进一步打破黄土的团块结构,提高土壤的可耕性及渗水性。

关中地区四季分明,不同季节表现出的土壤特征差异显著,适时耕作则显得尤为重要。选择合适的时节能够改善土壤的物理性状,保证土壤最佳的生产状态。《氾胜之书》中记载:“春冻解,地气始通,土一和解。夏至,天气始暑,陰气始盛,土复解。夏至后九十日,昼夜分,天地气和,以此时耕田,一而当五,名曰膏泽,皆得时功”[2]。该句说明汉代已将耕作时节与土壤物理性状结合起来,利用土壤的季节差异指导农业生产。除此之外,氾胜之还指出:“春地气通,可耕坚硬强地黑垆土,辄平摩其块以生草,草生复耕之,天有小雨复耕和之,勿令有块以待时。所谓强土而弱之也。”“杏始华容,辄耕轻土弱土。望杏花落,复耕。耕辄蔺之。草生,有雨泽,耕重蔺之。土甚轻者,以牛羊践之,如此则土强。此谓弱土而强之也。”[2]他提到4种耕作环节,即“平摩”、“蔺”、“践”、“复耕”。“平摩”即把耕地的土块摩平摩碎,使土地表面形成细致的耕作层;“蔺”指蹂躏踩踏;“践”即践踏;“复耕”即再耕、三耕,多次耕翻土地。多种生产环节共用可彻底将坚硬的黄土团块结构破碎,形成松软的耕作表层。加上雨后复耕的跟进可将地表含水分较多的土壤翻到下层去,以增加耕作层的水分含量,达到保墒的目的。

旱作农业抗旱保墒耕作技术体系在魏晋南北朝时代已基本定型,主要由耕、耙、耢3个生产环节组成。在土地耕翻之后,配合将土地耙碎,再用耢将土块摩细,使土地表面形成松软的耕作层,切断土壤的毛细管,减少蒸发,保住土壤水分。这是从技术层面上形成的一整套耕作措施,增加了土壤孔隙度,破坏了土壤团块结构,且改变了土壤水的运移方式。隋唐时期基本延续了前代锄、犁、耧、耱等农具的使用,复种制与连种制的推进也增加了土壤耕翻的频率与力度。

明清时期,关中地区农业生产的理论与实践均有长足的发展,耕地、施肥、灌溉等每一项技术的提高仍然旨在调节土壤水、肥、气、热,以期满足作物丰产的需求。如陕西总督李衍研制的人力耕具和泾阳王征的“代耕架”,新型耕具不仅可以减少人力投入,提高农田耕作效率;而且耕具形制的改进可以使土壤表层更加平整,减小地表土壤孔隙度,更利于土壤保墒。《知本提纲》中提出耕垦、耘锄、园圃、粪壤等土壤耕种原则,对山、泽、原、隰、水田等不同地势土壤,要求“五者之气机,各有阴阳不同,而耕耨之浅深,亦宜分别”[7]。耘锄整地也要保匀保墒,使土壤“细燥而易于受水,一有种植,根本深固,外风不能入,内泽不能出”,土壤物理结构达到疏松湿润,且不易跑水。《农言著实》中也提到“麦后之地,总宜先揭过,后用大犁揭两次。农家云:‘头遍打破皮,二遍揭出泥,’此之谓也。”[7]这种耕地频率与深度的民间经验来源于对土壤性状的深刻认知,由于关中地区多是旱塬地,伏天往往降水历时短,强度大,多次耕地及深浅交替耕作才能蓄墒,加之耘锄不仅可以改善土壤结构,使土块松散易碎,通气良好,好气性细菌增加,促进有机质的分解和有效养分的转化,提高土壤的熟化程度;而且可以吸纳大量雨水,减少径流和水土流失,保存肥力。因此,这一时期提倡的整地技术进一步推进关中农业土壤的人为熟化过程。

自古至今关中耕作表层不断上移主要归因于外来黄土物质的堆垫,除来自于西北内陆自然粉尘沉降的因素之外,具有显著地方特色的施肥方式是这一现象的主要原因。土壤学家朱显谟曾言,塿土是中国古老的耕种土壤之一,分布在黄土地区盛产棉麦的地带,其中尤以陕西关中为主[8]。关中地区自古就有使用土粪的肥田方法,施肥过程中广泛加入的黄土构成了土壤深厚耕作层的主要物质来源。汉代的施肥技术已十分细化,氾胜之提出基肥、种肥、追肥的分期施肥方法,他细致论述了不同作物的施肥方式,如“种麻,豫调和田。二月下旬,三月上旬,傍雨种之。麻生布叶,锄之。率九尺一树。树高一尺,以蚕矢粪之,树三升;无蚕矢,以溷中熟粪粪之亦善,树一升”[9];“种芋,区方深皆三尺。取豆萁内区中,足践之,厚尺五寸。取区上湿土与粪和之,内区中萁上,另厚尺二寸,以水浇之,足践令保泽。[9]”以上文献中,种麻时施用蚕屎或熟粪;种芋时,湿土和粪的混合物要达到一定厚度。在区田的种植过程中,“上农夫区,方深各六寸,间相去九寸。一亩三千七百区。一日作千区。区种粟二十粒;美粪一升,合土和之。”[9]区种大豆,“坎方深各六寸,相去二尺,一亩得千二百八十坎。其坎成,取美粪一升,合坎中土搅和,以内坎中。”[9]将粪肥与土相拌和施入田地势必会对土壤耕作层的堆积抬高有很大的促进作用,且能够提高土壤的有机质含量。

魏晋南北朝时期除了沿袭前人用过的人粪尿、厩肥、兽骨、蚕屎、草木灰等粪肥种类外,还提出“坏墙垣”和“踏粪法”2种方法。“坏墙垣”法指用旧墙土作为肥料,古代关中房屋墙壁多用黄土制成土坯,土墙经历风吹日晒往往需要修补或更换,拆换下来的旧墙土则用于肥田。不仅如此,人们的床榻、灶台也常用黄土夯制而成,这些最终废弃的生活用具以肥料的形势回归于土壤中。肥田的功效来源于长期休闲的土壤中,可能富含细菌及藻类,可以固定大气氮,或是其中含有的硝酸盐与微生物一起转化成氮化物,提高土壤肥力。后代关中地区仍一直延续着以土坯造房的传统,这种“坏墙垣”的积粪方法在关中地区甚为普遍。踏粪法则是人们将麦穰谷秸等物与人粪尿或家畜粪尿混合,让牛等大家畜将其踩踏混合的积肥方法。《齐民要术·杂说》中记载:“凡人家秋收治田后,场上所有穰、谷秸等,并须收贮一处,每日布牛脚下,三寸厚,每平旦收聚堆积之,还依前布之,经宿堆聚。计经冬,一具牛踏成三十车粪。至十二月、正月之间,即载粪粪地。”这2种积肥方法均在原来土壤耕作层的基础上不断施加外来物质,使塿土的剖面逐渐增厚。唐代的关中仍是全国的政治经济中心,农业生产所需的粪肥自不会少,积累肥源的过程也会倍加重视,在京城甚至还出现了“以剔粪为业”致富的商人。同时,农产品的多样化对土壤肥力的要求也会更高,在《四时纂要》有关施肥措施的记载中,瓜果蔬菜的种植都需要施肥,且很多都有与土拌和的过程。

至明清时期土粪的使用依然广泛,尽管人们收集的肥源种类更趋于多样化,如《知本提纲》中提到的粪肥包括人畜粪尿、草、泥、骨蛤、灰、皮毛等多种,但很多肥粪仍需要与黄土混合。《农言著实》中载:“地将冻,再无别事,就丢下拉粪。明年在某地种榖,今冬就在某地上粪。先将打过之粪再翻一遍,粪细而无大块,不惟不压麦,兼之能多上地。”[7]上粪前要先将土粪块打散,上地后要“随拉随即将粪撒开。地内不许放堆堆子,一则怕地冻撒不开,二则亦怕日久不撒,粪堆底下的麦苗,沾粪气生发,向后撒开,粪底的麦苗受症。”[7]另据《农言著实》中附杂记十条载:“农家首务,先要粪多……必须于每日早晚两次襯圈,粪要拨开,土要打碎,又要襯平。过十日出圈,周而复始,则日积月累,自然多亦。”[7]可見,以土和粪的积粪方式因混入黄土常会产生坚硬的大土块,强调施用之前将其打碎。施肥到地里后,将土粪平铺散开,这有助于作物吸收,起到保墒作用,也会形成厚度均匀的人为堆垫层。再有“冬天无事,或著火计一人打土墼,或叫人打土墼……以防来年补修墙垣,再防雨水过多,牲口圈内无土可襯,就将此土墼打底襯。”[7]牲口圈内垫土一则使牲口保暖,二则为积粪所用。这里打的地墼或土墼在雨水过多、无土可用时用来垫圈,实则等同前述“坏墙垣”的积肥方式,自然也构成关中塿土堆垫层的主要物质来源。

水利灌溉是关中土壤耕作层不断增厚的又一原因,由于高含沙量的河水灌溉,逐年形成落淤层,与土粪施加的作用相混合常会形成厚度更大的人为堆垫土层。汉代是关中兴修水利的高潮时期,龙首渠、成国渠、六辅渠、白渠、湋渠、漕渠的灌溉作用都曾对关中农业土壤的形成起到重要的作用。据《史记》载:漕渠“引渭穿渠起长安……而渠下民田万余顷,又可得以溉田。此损漕省卒,而益肥关中之地,得榖。”[5]太始二年,“引泾水,首起谷口,尾入栎阳,注渭中,袤二百里,溉田四千五百余顷,因名曰白渠。民得其饶,歌之曰:‘田于何所?池阳、谷口。郑国在前,白渠起后。举臿为云,决渠为雨。泾水一石,其泥数斗。且溉且粪,长我禾黍。衣食京师,亿万之口。’言此两渠饶也。”[10]渭河及其支流的泥沙大多来自于流域内的表土资源,黄土疏松易蚀的特性使大量黄土顺水输送,在灌溉所及区域落淤下来。而且,肥沃的表土中往往含有丰富的营养物质,起到土壤加肥的作用。对土壤剖面构型而言,逐年淤积会形成深厚的落淤层,上部淤积堆垫层与下部原生褐土层在颗粒组成、理化性质方面也存在显著差异,形成特殊的灌淤土。野外土壤观察中也发现,关中东部可供河水灌溉的阶地地形上,古耕层的厚度显著大于渭北台塬区。且我们推测,在各渠道的周边地区,古老土壤淤积层的人为堆积熟化速度也要高于其他未经灌溉的或实施井灌的地区。魏晋南北朝至隋唐五代时期,关中地区农田水利工程新修不多,多系旧有工程的维修,灌溉所引起的土壤上部的泥沙淤积仍主要集中在汉代建立的灌区内。

明清时期关中基本延续旧有水利系统,但利用泾、渭等大河灌溉的成效并不大,例如泾河的灌溉面积已大大缩小。明朝洪武、成化年间泾水灌溉8000 hm2,后随着渠道反复疏浚与复塞,清代引泾水的龙洞渠几乎无法引到泾水,但其凿石洞时涌出的众多泉水却流量稳定,遂开始拒泾引泉。灌溉面积于乾隆年间可达约4300 hm2,到光绪年间已减少至1800 hm2。[11]沿用了近2000年的引泾渠系终在清中期告一段落,灌区内的土壤表层也暂且停止了河流泥沙的淤积作用。与此同时,该时期关中小河流灌田与井灌得到推广与发展,这些工程虽然灌溉面积小,但由于数量多,对关中农业土壤熟化与灌淤层形成也起到一定的推动作用。

3结语

关中平原是中国的古老农耕区,两千多年持续的农业历史进程及黄土资源利用的民间经验创造出极具地方特色的农业景观——塿土,它在我国人为土分类中占据着重要的地位。塿土的形成是人类农耕活动作用于土壤并引起自然土壤演变的直接体现。随着农业生产技术的不断提高,人们扰动土壤的频率与强度也会逐渐增强。古代关中平原土壤资源利用及农业土壤形成过程大致经历了先秦时期农业土壤的初步形成、秦汉至隋唐时期土壤耕层的快速人为化以及明清时期关中农业土壤的持续发展阶段。在早期农业开发的萌芽阶段,人们主要依靠自然土壤的本质及地力自然恢复进行农耕,人类干扰土壤的能力较弱。春秋战国时代,随着铁农具的产生及施肥、灌溉技术的初步形成,农业土壤开始形成,人为干预逐渐增强。秦汉至隋唐时期,关中曾作为全国政治、经济、文化中心,农业快速发展,新的生产工具及技术应运而生,农业土壤经历了快速农耕化的过程。明清时期,关中仍然是我国重要的农业区,不断更新的农耕理论与技术保证了农业土壤形成的持续稳定发展。

在农业生产过程中,周而复始的耕翻、施肥、灌溉是关中农业土壤形成的主要驱动力。历史证明,诸如治田方式、整地技术、耕作技术在内的一系列耕翻土地的行为均是以改善土壤环境为目标,以此调节土壤物理结构、水分特征等,这些措施也是创造耕作层优良结构体的主要作用力。施肥过程中使用的土粪是关中自古至今延续的重要肥料,根据当地农民经验,这种黄土的添加有3个作用,其一可避免熟粪对作物的烧伤作用,其二可增加肥粪数量,其三可作为家畜的垫圈物质,年复一年的土粪施用是塿土上部人为堆垫层不断增厚的主要原因,因此施加土粪的历史过程可在一定程度上反映出土壤堆垫层的时空演变过程。人们生活起居中利用黄土建造的房屋墙垣,床榻、炉灶等也会回归于土壤层,重新参与土壤的形成与演变。这也使得以大量黄土以土粪为媒介发生了水平或垂直的位置移动,人们形象称之为“黄土搬家”。这些土粪物质经过耕作熟化和作物吸收,构成现代土壤耕层的成土物质。黄河流域水利灌溉的功效除补给土壤水之外,显著作用即为给土壤耕作层带入大量泥沙,这些泥沙与土粪共同起到加肥土壤的作用,关中泾、渭、洛灌区的土壤就形成了深厚的灌淤层。可见,关中以耕-耙-耱为主的耕作体系、土粪肥田、河流淤灌是自然土壤发生人为转变的重要影响因素,然而现代农业生产技术的巨大变革已使这些农业行为渐渐被替代,土壤的形成与演变也会发生新的人为扰动方式。

参考文献

[1](秦)吕不韦,许维通集释,梁运华整理.吕氏春秋集释卷26[M].北京:中华书局,2009:691,687.

[2]石声汉.氾胜之书今释[M].北京:科学出版社,1956:3-5.

[3]吴存浩.中国农业史[M].北京:警官教育出版社,1996:50.

[4]叶遇春.从郑国渠到泾恵渠[J].古今农业,1990(2):55-61.

[5]司马迁.史记卷29[M].北京:中华书局,1959:1408,1410.

[6](清)王先谦,沈啸寰,王星贤点校.荀子集解[M].北京:中华书局, 1988:175.

[7]王毓瑚.秦晋农言[M].北京:中华书局,1957:8,92,97-100.

[8]朱显谟.塿土[M].北京:农业出版社,1964:1.

[9]万国鼎.氾胜之书辑释[M].北京:农业出版社,1980:149,164,68, 132.

[10](汉)班固.汉书卷29[M].北京:中华书局,1962:1685.

[11]高升荣.明清时期关中地区水资源环境变迁与乡村社会[M].北京:商务印书馆,2017:85-86.