正念与非正念取向团体辅导对初中生校园欺凌行为的干预比较

2022-07-13蒋曼玲

张 倩 ,蒋曼玲

(1.重庆师范大学 教育科学学院,重庆401331;2.重庆科技学院,重庆 401331)

一、问题提出

Olweus是最早提出校园欺凌概念的学者,他认为校园欺凌是某位学生长期且多次遭受其他学生实施的负面行为[1]。最初引起学者们注意的只有欺凌者与被欺凌者。Salmivalli随后提出了旁观者的概念,她认为欺凌参与角色应该包括欺凌者、被欺凌者、旁观者[2]。目前这三种欺凌角色观最受研究者认同[3]。有研究表明欺凌行为通常会给欺凌者和被欺凌者都带来恶劣影响。与未被欺凌者相比,被欺凌者拥有更多消极的体验[4]。长期遭受欺凌的学生会表现出更多的自卑、焦虑、抑郁等内化问题[5],而且个体受欺凌的程度可以正向预测其后续出现的心理失调[6]。Kelly发现被欺凌者更容易出现低自我价值感的情况[7]。此外,有学者发现欺凌者也会出现许多负面的行为,如犯罪率更高、更容易逃学、出现更多的物质滥用[8-9]、不当行为、躯体攻击、学业中断、学业不佳等外化问题[10]。而当面临糟糕情景无法脱身时,学生甚至会选择极端方式解决问题。研究发现欺凌、受欺凌可以正向预测学生的非自杀性自伤行为[11]。不仅如此,研究还发现欺凌对旁观者也有许多消极影响。旁观者常常因未能对被欺凌者提供帮助而愧疚,并担忧自己会成为欺凌者的下一个目标,表现出缺乏自信、扭曲自身责任、对反社会行为不敏感等[12]。Rivers则发现旁观者对人际关系具有更高的敏感性,并会出现更多的无助感甚至存在一定程度的自杀倾向[13]。Salmivalli认为同伴关系与欺凌密切相关,孩子在欺凌情景中表现出的行为与他/她的朋友们的表现方式有很大关系[14]。班级是与学生较为密切的生态系统单位,一个班的学生,一起经历许多共同事件,情感和思维更容易发生碰撞。相较外班同学而言,与同班同学更易缔结亲密同伴关系。Salmivalli建议将目前只聚焦于欺凌者、被欺凌者的干预扩大为针对学生的所有角色[14]。

一方面,目前已有许多研究证明正念训练是有效减少学生校园欺凌的手段。Brown发现个体表现出的对抗和冲动与正念水平显著负相关[15]。Megan在初中生中选取8名欺凌者进行正念干预,结果发现3/4的学生在自我管控、情绪管理、人际交往方面的能力都得到了显著提升,欺凌者的对抗、多动等表现都得到显著改善[16]。Borders等发现学生的正念水平与欺凌形式中的言语攻击、身体攻击及欺凌者的仇视和愤怒呈负相关[17]。Yabko基于正念设计了NMT计划,研究发现干预后学生的被欺凌率明显下降[18]。Nocero等人对美国一所中学的学生进行正念干预,发现干预后学生的规矩意识和自我行为意识都得到了提升,学生之间的欺凌行为和争执减少,学生的社会技能(如同情、耐性、宽容)得到了改善[19]。除了对欺凌者的影响,Nocero等的正念干预对被欺凌者和旁观者也有一定作用[19]。被欺凌者和旁观者往往因为恐惧而选择向家长和老师隐瞒欺凌真相。经过Nocero等人的正念干预后,被欺凌者和旁观者向教师报告存在欺凌现象的可能性得到提升。基于以上研究发现,正念训练可以有效干预欺凌中的欺凌者、被欺凌者和旁观者行为。

另一方面,一些非正念取向的团体辅导也被证明可有效减少校园欺凌。已有研究发现攻击性与移情存在负相关,通过提高学生移情水平可以有效减少欺凌行为[20]。陈世平则认为欺凌者和被欺凌者都存在人际适应问题,采用恰当人际冲突解决策略的学生更少卷入欺凌问题[21]。Rogers对欺凌者进行社交技能的团体干预,最终发现学生的欺凌行为明显降低[22]。基于移情和人际关系与欺凌的研究,杨婉秋选出欺凌者和被欺凌者组成3个实验组和1个对照组,分别从移情、同伴关系和人际冲突解决方法的角度设计团体辅导干预方案,对小学生进行干预,最终发现三种方法均降低了欺凌发生率,对被欺凌者的作用相近,但发现移情训练对欺凌者的效果最好,同伴关系作用最差[23]。目前,基于认知层面设计的团体辅导方案也被证实存在效果。郭一建从行为与认知两个层面对小组进行工作并增加教育剧场板块,能提高被试管理冲突和与人沟通的能力[24]。此外,有研究者对具有内化问题的被欺凌者采取认知行为团体辅导,结果显示,学生在身体、言语、关系上受到的欺凌都显著减少,对自我的负面评价更少,更能勇于向欺凌者提出抗议[25]。有研究者基于团体辅导理论设计出“欺负克星”干预计划,同样被证明能有效减少学生的欺凌行为。“欺负克星”干预计划主要是从认知和情感角度对学生进行干预[26]。基于以上研究发现,在采用非正念取向的团体心理辅导进行校园欺凌干预时,对象多为欺凌者或被欺凌者,忽视了学生群体中占大多数的旁观者。

目前,国内在校园欺凌的干预研究中,存在以下不足之处:首先,干预对象单一。现有干预多是针对欺凌者、被欺凌,旁观者的作用未受到关注。目前未见聚焦于所有欺凌角色行为的干预。其次,缺乏干预效果的比较研究。研究者们提出了多种校园欺凌的干预方案,其中,许多非正念取向的团体辅导被证实能有效干预校园欺凌,正念作为一种新兴的干预手段,也被发现对欺凌者、被欺凌者甚至旁观者产生作用,但目前尚未有研究对这两类方案的干预效果进行比较、探讨。最后,追踪干预效果的研究缺乏。在我国校园欺凌的干预研究中,对干预效果的追踪观测研究较少,干预效果的长久保持是衡量欺凌问题解决的重要依据,应得到研究者的重点关注。因此,本研究拟以正念技术为基础,首先设计对学生的各欺凌角色行为均适用的干预方案,并结合前人已有的方案,设计非正念取向团体辅导方案对学生进行干预;然后再比较正念取向与非正念取向团体辅导方案对学生的干预效果;最后通过将两种干预方案的追踪研究结果加以对比,找到干预持续效果更好的干预方案。

二、研究设计

(一)研究对象

本研究以自然班为单位进行干预,选择对重庆市1所中学的初二学生发放欺凌参与者角色行为量表中国初中生版。经量表调查筛选出3个班级,随机选择1个班级作为对照班,1个班级作为正念取向团体辅导班,1个班级实施非正念取向团体辅导班。筛选标准为:(1)3个班级的欺凌角色行为无显著差异;(2)该班的各欺凌角色行为相对其他班级较高(保护者行为分数相对较低)。3个班的欺凌参与者角色行为量表的各分量表最高分(MAX)、最低分(MIN)、平均值与标准差(M±SD),以及性别情况见表1。本研究测试前征得了学生本人及其监护人的同意,签署了知情同意书。

表1 被试各分量表得分情况及性别分布

(二)工具

采用欺凌参与者角色行为量表中国初中生版,该量表由张倩与蒋曼玲[27]修订改编自Demaray等[28]编制的欺凌参与者角色行为量表(BPBQ)。量表共包含40个题项,采用5级评分,“0”表示行为从未发生,“1”表示发生1~2次,“2”表示发生3~4次,“3”表示发生5~6次,“4”表示发生7次及以上。量表将旁观者细分为帮手、保护者和局外人,共包含5个维度,即欺凌者、帮手、被欺凌者、保护者、局外人,分别包含7、7、9、9、8个题项。在每个分量表中,得分越高表示学生的这一角色行为越频繁。如表2所示,3个班中各个分量表的内部一致性信度均处于0.76~0.96之间。在本研究中该工具的信度较好。

表2 量表的内部一致性信度(n=243)

(三)干预方法

在实验过程中,对正念班和非正念班均进行为期8周的干预,每周1次,时长90分钟。分别在干预前、干预后、干预后3个月对3个班进行施测,最后将收集到的数据用于结果分析。其中,学生在干预前、干预后以纸质问卷形式作答,因为新冠疫情影响,追踪测通过问卷星收集。实验设计见表3。

表3 实验设计

正念训练方案以正念减压疗法和正念认知疗法为基础进行设计,采用由浅入深、螺旋式的训练模式,如表4所示。方案共分为以下几个部分:第一部分,带领学生初步了解正念为何物;第二部分,带领学生学习正念基础;第三部分,带领学生学习如何使用正念面对强烈情绪、关怀自身;第四部分,带领学生学习如何将正念应用在生活中。在整个训练过程中,3分钟呼吸、慈心禅、照顾强烈情绪的练习多次出现,旨在使学生通过日积月累的练习,摆脱自动导航模式,增强对周遭人事的慈悲与关怀和情绪管理能力。干预训练除课堂练习外,要求学生在课下也进行练习并填写练习反馈表。带领者通过QQ群向学生发放练习音频,使学生可在课堂之外独立练习。带领者曾系统完整地参与过正念培训,拥有正念学生团体带领的经验。非正念取向团体辅导方案以团体辅导理论为基础,在干预中使用质量环、自信心训练、需求表达训练、角色扮演等方法[30],并加入情绪管理和人际冲突解决策略训练。每次干预结束后向学生发放团体辅导反馈表,了解学生对此次团辅的感受。通过反馈情况,加强与事件相关学生的交流。

(四)统计方法

采用SPSS19.0对数据进行分析。因BPBQ测得的欺凌角色行为数据均为有序变量,对各班数据进行正态分布检验发现,数据均不符合正态分布,所以采用Kruskal-Wallis H非参数检验分别分析正念取向团体辅导班、非正念取向团体辅导班和对照班学生欺凌参与者角色行为的前测、前后测差值、前追踪测差值差异。

表4 干预方案

二、研究结果

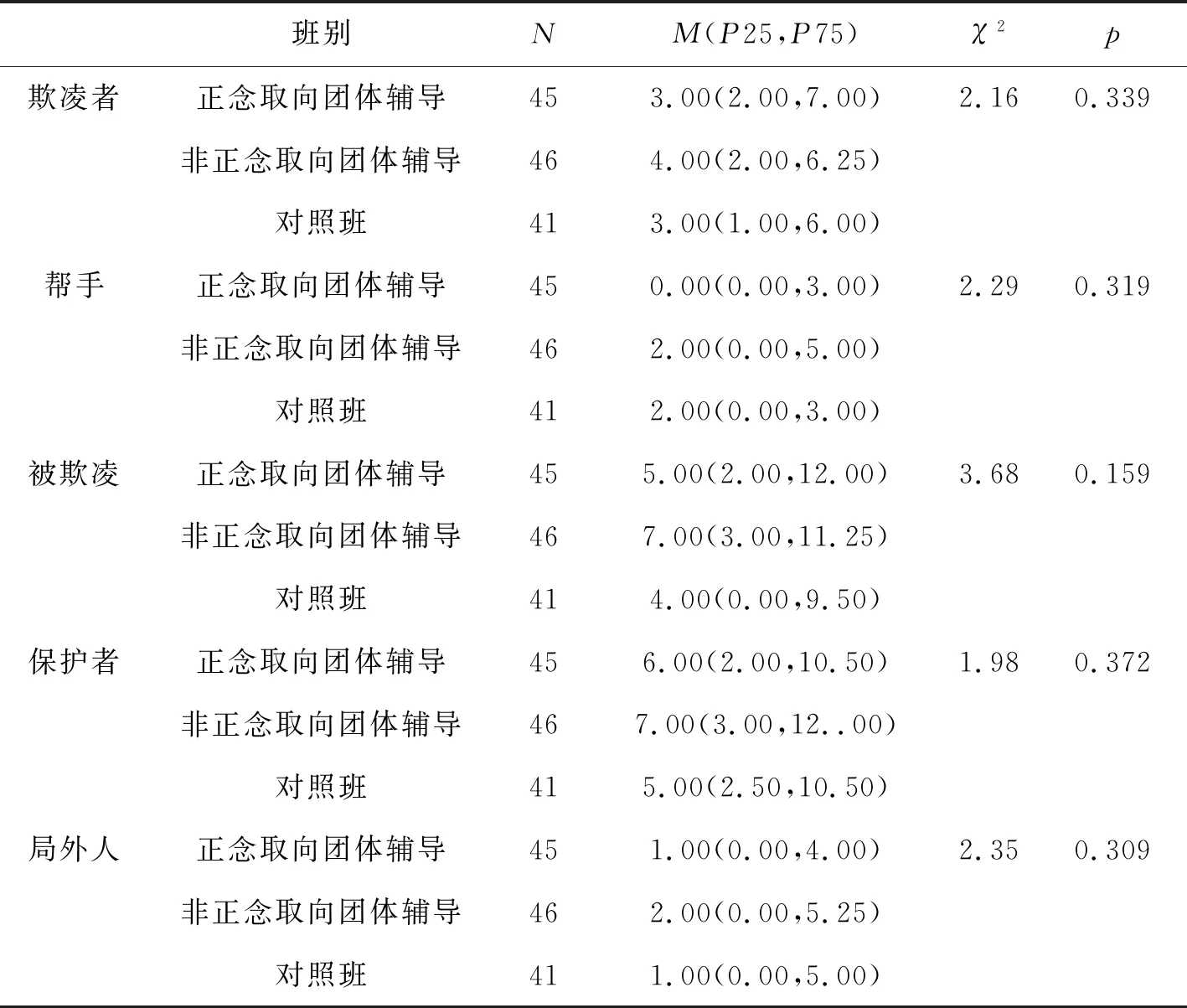

(一)前测差异检验

采用Kruskal-Wallis H非参数检验进行欺凌参与者角色行为的前测值比较。如表5所示,正念取向团体辅导班、非正念取向团体辅导班、对照班的5个欺凌角色行为前测数据均不存在显著差异(p>0.05),符合同质性要求,可以进行干预比较。

(二)前后测差值检验

为探索干预对学生欺凌角色行为的作用,采用Kruskal-Wallis H非参数检验对正念取向团体辅导班、非正念取向团体辅导班与对照班的欺凌参与者角色行为前后测差值进行比较。如表6所示,正念取向团体辅导班、非正念取向团体辅导班与对照班在欺凌者行为的前后测差值存在显著差异(p<0.01),效应量η2为0.08,大于中等效应量0.06[31];正念取向团体辅导班、非正念取向团体辅导班与对照班在被欺凌者行为的前后测差值存在显著差异(p<0.01),效应量η2为0.09,大于中等效应量0.06[31];非正念取向团体辅导班与对照班的局外人行为前后测差值存在显著差异(p<0.05),效应量η2为0.05,略小于中等效应量0.06[31]。

表5 正念班、非正念班、对照班欺凌参与者角色行为前测差异检验

表6 正念班、非正念班、对照班欺凌参与者角色行为前后测差值差异检验

(三)前测与追踪测差值检验

为探索干预对学生欺凌角色行为的持续作用,采用Kruskal-Wallis H非参数检验对正念取向团体辅导班、非正念取向团体辅导班与对照班的欺凌角色行为前测与追踪测差值进行比较。如表7所示,正念取向团体辅导班与非正念取向团体辅导班、对照班在欺凌者行为的前测与追踪测差值上存在显著差异(p<0.05),效应量η2为0.07,大于中等效应量0.06[31];正念取向团体辅导班与非正念取向团体辅导班、对照班在被欺凌者行为的前测与追踪测差值上存在显著差异(p<0.05),效应量η2为0.07,大于中等效应量0.06[31]。

表7 正念班、非正念班、对照班欺凌参与者角色行为前测与追踪测差值差异检验

三、讨论

(一)正念训练对初中生欺凌参与者角色行为的影响

干预前,正念取向团体辅导班、非正念取向团体辅导班和对照班学生在5个欺凌参与者角色行为上均通过同质性检验,即彼此之间不存在显著差异,正念取向团体辅导班、非正念取向团体辅导班和对照班具有可比性。在干预后,分别对3个班所有学生欺凌参与者角色行为的前测、前后测差值、前追踪测差值进行检验。结果发现,首先,正念取向团体辅导班在欺凌者行为上产生了明显的变化,表现为欺凌者行为的前后测差值、前追踪测差值均显著低于对照班。其次,正念取向团体辅导班的被欺凌者行为前后测差值、前追踪测差值均显著低于对照班。最后,未见正念取向团体辅导班在帮手、保护者、局外人行为的前后测差值、前追踪测差值与对照组存在显著差别。以上说明,正念取向团体辅导方案可有效减少初中生欺凌者行为、被欺凌者行为,且具有持续效果。

Garofolo通过分析五因素正念量表(FFMQ)和青少年同伴关系工具(APRI)之间的相关性,认为正念的某些方面和欺凌与被欺凌的一些行为频率存在负相关关系[32]。这一结论在对正念取向团体辅导班进行干预后得到了验证。这与Ellis、Yabko的研究结果一致,Ellis等通过正念干预有效减少了校园欺凌和学生的暴力行为[33],Yabko使用基于青少年正念减压疗法和正念认知疗法设计的NMT方案对被欺凌者进行干预,使得受害率显著下降[18]。

本研究通过正念干预使个体的欺凌行为和被欺凌行为得到改善。首先,正念干预起作用可能是因为正念可使训练者摆脱自动导航模式。从认知转变角度来看,正念训练会导致观察视角出现转变,即个体跳脱出当下情景,以观察者的身份进行觉知,以获得对事物的客观认识[34]。其次,可能是因为正念可提高个体的情绪智商[35-37],而个体的情绪智商与欺凌行为直接相关[38]。除此之外,研究也发现正念可提升个人共情能力[39-40],个体的共情能力与侵犯显著负相关[41]。因此,正念练习可使欺凌者避免因为怒火开启自动反应模式,减少对被欺凌者的伤害。

需要指出的是正念干预未对旁观者中的帮手、保护者和局外人三种角色造成影响,与Nocero提出的正念可显著减少局外人行为的结论不一致[19],与正念可增加个体的亲社会行为的结论不一致[36]。虽然本干预方案用慈心禅等正念练习提高学生的共情能力,并与Nocero的方案一样鼓励学生打破沉默,但Nocero的干预包括学校层面的动作,而本干预方案由于受到客观条件限制,仅涵盖个体层面和班级层面。张荣荣认为个体的自我效能感、共情水平、道德推脱水平和人际交往、团体规范、班级气氛等因素都会影响旁观者的行为[42]。学校层面的干预比班级层面和个人层面的干预可能会有更好的群体规范。帮手和局外人未发现显著变化可能与影响旁观者的某些因素有关,需要进一步探索。

(二)非正念取向团体辅导对初中生欺凌参与者角色行为的影响

干预后,分别对非正念取向团体辅导班学生欺凌参与者角色行为的前测、前后测差值、前追踪测差值进行检验。结果发现,非正念取向团体辅导班在欺凌者行为、被欺凌行为、局外人行为上发生显著变化,表现为该班的欺凌者行为、被欺凌者行为、局外人行为的前后测差值显著低于对照班,但不存在前追踪测差值显著低于对照班的情况。以上说明,非正念取向团体辅导方案可有效减少初中生欺凌者行为、被欺凌者行为、局外人行为,但不具有显著的持续效果。

在本研究中个,非正念取向团体辅导取得的效果与前人一致。张文新在济南1所小学采用行动研究法进行为期5周的干预,最终使学生上学和放学路上受欺凌率显著下降[30]。杨婉秋分别着眼于移情、伙伴关系、人际冲突解决策略对3组学生开展团体辅导,均有效缓解了学生的欺凌、被欺凌情况[23]。

非正念取向团体辅导方案出现相关干预结果可能是由于本方案借助团体辅导形式开展,被干预班级中的学生不仅是有独立思考能力和情绪的个体,也是班级团体中的一分子。带领者通过报数方式,将班上学生随机分组,使得少有交集的学生有机会成为同组组员,在每组选出1名组长维持每组秩序,保证活动的顺利开展。带领者在干预中营造安全、温暖的环境,带领团队成员通过分享进行交流,体验情绪的共通性,使情感宣泄成为团体疗效中的因子[43]。组员在分享情绪体验时都能得到组内其他成员的积极关注与回应,拥有归属感,促进真实表达。陈光辉发现欺凌者和被欺凌者与同伴关系存在显著相关[44],而团体辅导中最重要的疗效因子是团体间的凝聚力[45],可促进同伴关系的改善。

非正念取向团体辅导使学生的欺凌者行为、被欺凌者行为和局外人行为得到有效的改善,却并未引起保护者行为显著上升和帮手行为的显著下降。保护者行为未显著提升可能是受到干预过程中注重对欺凌、被欺凌的讨论,针对保护者的讨论较少的原因导致的。除此之外,需要进一步探索帮手与欺凌者的区别,增加对帮手更具针对性的干预。干预包括对防欺凌班规的执行、对卷入欺凌的学生开展无忧谈话、学生每周在同一地点针对欺凌问题开展团体辅导活动。干预结束后,学生对欺凌问题的关注和重视减少,防欺凌班规由于未受到领导者的约束,未得到有效执行,最终导致追踪测时干预效果消失。

四、结论与不足

(1)结论

正念干预和非正念取向团体辅导均能显著减少初中生欺凌者行为和被欺凌者行为,非正念取向团体辅导还减少了局外人行为;正念取向团体辅导训练持续效果优于非正念取向团体辅导训练。

(2)不足

本研究存在的不足之处主要有两点:第一,受到学生个体自主性影响,家庭作业未保证100%完成,使得干预效果可能受到影响。第二,未明晰本研究中的干预方案对学生的欺凌角色行为的影响路径。在未来的研究中,需要更加细致地探索本研究中干预方案对学生欺凌角色行为的具体影响路径,这将有助于制定更有针对性的干预方案。