中国的二次分配与三次分配对收入极化的影响

2022-07-13汪进贤汪晨

汪进贤 汪晨

关键词:共同富裕;收入极化;第二次分配;第三次分配;社会捐助

一、引言

共同富裕是社会主义的本质要求,是中国式现代化的重要特征,也是人民群众的共同期盼。①共同富裕目标是要形成“中间大、两头小”的收入分配结构。而收入分布如果呈现“中间小、两头大”的“哑铃型”结构或者在某个局部极点附近聚集,则构成收入极化。收入极化的出现会对社会带来诸多危害。按照经济学原理,如果收入分配两极分化,高收入群体边际消费倾向不足就会导致社会总需求不足,使经济发展陷入停滞甚至危机(Brzezinski, 2013)。与不平等和贫困相比,收入极化更容易引发社会动荡,激发社会矛盾(Duro, 2005; Esteban and Ray, 1994, 1999)。不仅如此,收入极化意味着较低的社会流动性,阻碍相对贫困人口向上流动通道,不利于橄榄型均衡收入结构的形成(Foster and Wolfson, 2010; Motiram and Sarma, 2014)。收入极化还会对居民健康产生负面影响,甚至引发健康极化(Pérez and Ramos, 2010; Apouey and Silber, 2013)。因此,发挥三次分配调节作用,形成中间大、两头小的橄榄型分配结构不仅是社会公平正义的需要,也是经济社会保持可持续发展、实现共同富裕最终奋斗目标的需要。

本文基于中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS)2012-2018 年的数据,采用MT 指数法和循序分解步骤解析了第二次分配和第三次分配对收入极化的再分配效应。①初次分配主要指市场分配,市场是过去四十多年中国改革开放获得巨大成功以及社会财富大规模增长的核心。第二次分配主要指政府分配,即政府通过税收和社会保障支出等手段重新调配财富。第三次分配主要指社会组织分配,是社会主体自主自愿参与的财富流动。已有关于中国收入极化的文献较少且主要关注初次分配后的收入极化以及以政府为主导的第二次分配在收入极化中的作用。大多数学者都认为中国收入极化现象严重且有上升趋势(洪兴建和李金昌,2007;张运智和马赫然,2015)。Wan and Clementi(2021)的最新研究结果却发现,中国收入极化水平自2013 年开始下降,位于收入分布的顶端和底端的人群数量均有所减少。少数分析初次分配和第二次分配对收入极化影响的研究发现,初次分配后的市场收入极化程度严重(徐现祥和王海港,2008)。不同产业间劳动收入和工资收入差异是导致市场收入极化的重要原因,而政府转移支付对收入极化有降低作用(汪晨、万广华和曹晖,2015)。张琛、彭超和孔祥智(2019)的研究结果表明,非农收入是农户收入极化的主要构成要素,而转移性收入能降低农户收入极化。

相比政府转移支付,目前研究第三次分配的再分配效应的文献十分有限。事实上,除了以税收——转移支付为主体的第二次分配之外,在一些西方国家中以社会组织分配为主体的第三次分配途径是政府转移支付政策的重要补充。然而,在中国,第三次分配规模相当有限,市场发育还不完善。据《慈善蓝皮书(2020)》测算,2019 年我国社会公益资源总量为3 374 亿元,较2018 年减少0.97%,约占GDP 的0.3%,而同期美国的慈善GDP 占比约为2%。此外,在儒家传统文化的影响下,家庭成员、朋友、同事之间的私人转移收入也可以发挥重要的收入再分配的作用(卢盛峰、陈思霞和時良彦,2018)。

本文解析了第三次分配在降低收入极化中的贡献,这在国内尚属首次。研究结果显示,第二次分配中养老金退休金的再分配效应最大,其次是政府补助,而征地和拆迁补偿具有加剧收入极化的作用。第三次分配中的社会捐助和私人转移收入都能降低收入极化。社会捐助的再分配效应最小,主要是由于目前社会捐助的规模较小。因此,本文补充和丰富了转移支付、收入极化等领域的研究文献,并为降低收入极化、形成“中间大、两头小”的橄榄型分配结构、最终实现共同富裕的政策实施提供经验证据。

文章的后续结构安排如下:第二部分为文献综述,回顾已有关于收入极化及再分配的研究;第三部分是数据及本文采取的分析方法;第四部分为本文的实证结果分析;最后是文章的结论与启示。

二、文献综述

(一)收入极化内涵与测度

所谓极化效应,指的是某个局部极点附近的群聚现象。人们通常所讨论的“两极分化”便是群聚的一种形态。收入两极分化是指收入分布的中间阶层分别向分布的高端和低端集聚的现象。更为一般地,收入分布也可能表现为向多个极点集聚。对于收入极化的测度,Wolfson(1994)、Estebanand Ray(1994)以及Foster and Wolfson(2010)都做了开创性的工作。目前衡量收入极化的指数一般可以分为两类:一类是两极分化的测度指数。Wolfson(1994)和Foster and Wolfson(2010)以中位数收入为分界点把总体分为两组,构建收入极化曲线,并计算该曲线以下的面积用来衡量收入两极分化程度(FW 极化指数)。随后Wang and Tsui(2000)、Chakravarty and Majumder(2001)、Rodríguez and Salas(2003)、Silber et al.(2007)、Chakravarty and D’Ambrosio(2010)和Lassode la Vega et al.(2010)等都对该指数进行了拓展;另一类是多极分化的测度指数。多极分化指数试图反映围绕任意多个组聚集的收入群体的存在及其重要性。Esteban and Ray(1994)基于“认同—疏离”框架按照一定标准对所有成员进行分组,然后测定组内成员的相似程度以及组间成员的差异程度,最终构造多极分化的测度指数(ER 极化指数)。很多学者都对Esteban and Ray(1994)的工作进行了扩展(Esteban et al., 1999, 2007; D’Ambrosio, 2001; Duclos et al., 2004; Poggi and Silber,2010)。

收入极化和收入不平等指数都是用来衡量收入分配是否公平的指标,二者取值都在0 到1 之间。0 意味着收入分配完全平等,指数越高,收入分配越不平等。尽管收入分配和收入极化都是衡量收入分配是否公平的指标,但二者概念不同。不平等指数反映的通常是收入分布相对于均值的平均离散程度而极化指数反映的往往是群体的聚集现象(Gornick and Jantti, 2013)。当存在两个或以上群体时,组间不均等程度增加或组内不均等程度降低都会导致收入极化加剧。罗楚亮(2018)假设有两个序列45678和88888。这两个序列的基尼系数都是0.3,但后者的极化强度显著高于前者。Wang et al.(2018)也举例说明,当收入分配发生变动时,收入不平等和极化可能呈现不同的变化趋势。

现有关于中国收入分配的文献主要关注收入不平等,对收入极化的研究相对较少。洪兴建和李金昌(2007)基于国家统计局数据对1990、1995、2000 和2005 年农村和城镇居民收入极化程度进行了估算,结果发现,中国城乡、城镇和农村内部、沿海与内陆以及行业间两极分化大多呈现上升趋势。罗楚亮(2010)使用中国家庭收入项目调查(CHIP)数据描述了1988、1995、2002 和2007年中国居民收入分布的极化特征,结果发现居民收入分布具有比较严重的两极分化,且收入极化指标表现出上升趋势。随后,罗楚亮(2018)指出,2002 至2013 年间,中国居民收入极化指标比较稳定但财产分布的极化现象有所加剧。龙莹(2012)利用中国健康和营养调查( CHNS) 微观收入数据考察了1988-2005 年间中等收入群体的变迁,结果发现中等收入群体比重下降,两极分化程度不断提高。龙莹(2015)进一步发现影响中等收入群体比重的“经济增长效应”大于“收入分配效应”,即经济增长所带来的收入分配效应大于分配政策变化带来的收入分配效应。张运智和马赫然(2015)使用中国健康与营养调查数据(CHNS)计算了1989、1991、1993、1997、2000、2004、2006、2009和2011 年中国居民收入极化程度,指出当前两极分化严重,富裕群体在收入分布中“长尾”的增加是导致收入两极分化的重要原因。王朝阳和李梦凡(2013)认为收入极化会给社会经济带来严重的负面作用,而农村和城镇收入极化的程度和特征存在显著差异,需要施以不同的分配和再分配措施。

此外,有学者发现收入极化在不同时期呈现不同变化特征。汪晨、万广华和曹晖(2015)发现居民收入极化自1988 年开始下降,但1995 年至2007 年间再次上升。胡志军和陶纪坤(2018)使用1985-2015 年的收入分组数据发现,总体极化程度在1985-2009 年间有加剧趋势,2009 年以后开始下降。Wan and Clementi(2021)的研究结果表明,尽管1995 年到2018 年间中国的收入不平等持续扩大,但收入极化发生了历史性逆转。2013 年到2018 年间,由于高收入端和低收入端的极化的下降,整体收入极化显著下降。洪兴建和董君(2020)使用中国家庭追踪调查(CFPS)数据,从收入、财产、交通信息支出和受教育水平四个维度实证分析了中国城乡居民家庭间的多维极化,结果也表明城乡长期多维极化呈现明显下降趋势,其中,教育、交通通信支出和收入有助于降低多維极化而财产效应不利于多维极化下降。

(二)三次分配与收入极化

目前,国外已有大量研究探讨初次分配和第二次分配在缓解收入不平等和消除贫困中的作用(OECD, 2015; Jesuit and Mahler, 2017; Caminada et al., 2019, 2021)。例如,Caminada et al.(2019)运用卢森堡收入研究中心(Luxembourg Income Study,LIS)微观数据库数据,按照收入构成,运用MT 指数法解析了初次分配和第二次分配对LIS 成员国基尼系数的贡献程度,结果发现转移支付和个税使基尼系数降低了31%。随后,Caminada et al.(2021)解析了LIS 成员国相对贫困的变化以及初次分配和第二次分配对相对贫困的影响程度,结果发现约有15%的人口通过个税—转移支付制度摆脱了贫困。

国内方面,都阳等(2007)的研究结果表明社会救助对于降低城市贫困发挥了重要作用。苏春红和解垩(2015)也指出,政府转移和税费系统减少了农村不平等和贫困。卢洪友和杜亦譞(2019)发现财政分配体系对市场分配整体上呈微弱的正向调节效应,财政体系整体使全国基尼系数下降了4. 06%。寇璇、张楠和刘蓉(2021)也发现个税—转移支付体系整体的再分配效应达到4.9%左右。关于税收和转移支付的效应比较,刘柏惠和寇恩惠(2014)指出,转移支付和税收对逐渐扩大的市场收入差距有正向的调节作用,且转移支付的贡献相对更大。解垩(2018)指出,中国90%以上的再分配效应是通过政府转移支付来实现的,而税收和社保缴费的贡献不到10%。然而,来自于徐静、蔡萌和岳希明(2018)的证据却表明,尽管中国社会保障支出能够缩小收入差距,但其再分配效率不足且已经超过基尼系数路径曲线的转折点,出现了对部分人“分配过度”的现象。

有关初次分配和第二次分配对收入极化影响的研究相对较少。徐现祥与王海港(2008)考察了初次分配中的收入分配演进,结果发现要素收入在初次分配中呈现两极分化,不同产业劳动收入差异是造成两极分化的主要原因。汪晨、万广华和曹晖(2015)发现工资性收入是两极分化与多极分化加剧的最主要原因,集体和国有企业的转移性收入对农村地区的两极分化起到减缓作用,而财产性收入对城镇地区的收入两极分化和多极分化均起到减缓作用。张琛、彭超和孔祥智(2019)的研究结果表明,非农就业是加剧农户收入极化的最重要原因,转移性收入对于缓解农户收入极化具有稳健的正向影响。

在国内,关于社会捐助和第三次分配对收入分配的影响研究相当缺乏。最早提出第三次分配方式的是厉以宁,他在1994 年出版的《股份制与市场经济》一书中指出,市场经济调节下的收入分配包括三次分配:第一次是由市场按照效率原则进行的分配;第二次是由政府按照兼顾公平和效率的原则、侧重公平原则,通过税收、社会保障支出等这一收一支所进行的再分配;第三次是在道德力量的作用下,通过个人自愿捐赠而进行的分配。通过慈善捐赠,不仅可以从物质和精神上缓解一些弱势群体的困境,还有助于消除不同社会群体之间的隔阂和对立、促进社会和谐(白彦锋,2008)。有的学者甚至认为,慈善作为市场分配、政府分配之后的第三道分配程序,起着调节社会公平的重要作用,甚至可以称为社会保障的“最后一道防线”(卢汉龙,2005)。目前,少量学者从政府—企业—居民的角度探讨了第三次分配对收入分配格局的影响。例如,卢盛峰、陈思霞和时良彦(2018)发现,中国现行政府—企业—居民间的多层次转移性体系具有较好的“精准扶贫”效果,转移性救助基金更多地被低收入家户所获得,政府性救助“精准扶贫”效果相对最好,居民间救助次之,而企业救助的扶贫效果最小。

总之,尽管关于初次分配、第二次分配的收入分配效应的研究较为丰富,但仍存在以下两个方面的缺失:首先,目前有關我国收入极化及再分配效应的研究较少,而研究收入极化的变动趋势和影响因素对于实现“中间大、两头小”橄榄型收入分配格局具有重要的政策指导意义。其次,第三次分配在收入分配尤其是收入极化中发挥何种作用仍不明晰。回答这一问题对于有针对性地扩大第三次分配的规模、发挥第三次分配收入的调节作用存在重要意义。

三、数据及研究方法

(一)数据

本文选用来自北京大学中国社会科学调查中心的CFPS 2012-2018 年的数据。CFPS 开始于2010年,之后每两年开展一次,通过追踪收集个人、家庭和社区3 个层次的数据,反映我国社会经济的变迁。自2012 年起,CFPS 开始收集受访者接受社会捐助的相关信息。CFPS 样本覆盖25 个省、自治区和直辖市,目标样本规模1 600 户。根据CFPS 数据,家庭可支配收入可分为三个部分:市场收入、第二次分配收入和第三次分配收入。具体来说,市场收入包括工资性收入、经营性收入和财产性收入。其中,工资性收入包括工资、奖金、补贴、外出打工收入和红利收入。经营性收入包含农业生产和非农经营收入。第二次分配收入主要是政府转移支付收入,包括养老金和退休金收入、政府补助收入以及征地和拆迁补偿收入。其中,政府补助包含了低保、退耕还林补助、农业补助、五保户补助、特困户补助、工伤人员供养直系亲属抚恤金、救济金和赈灾款。第三次分配收入是指社会组织或私人无偿转移,包括社会捐助和从不同住的父母、子女、其他亲戚以及朋友、同事等获得的收入。居民各项收入口径为税后收入。

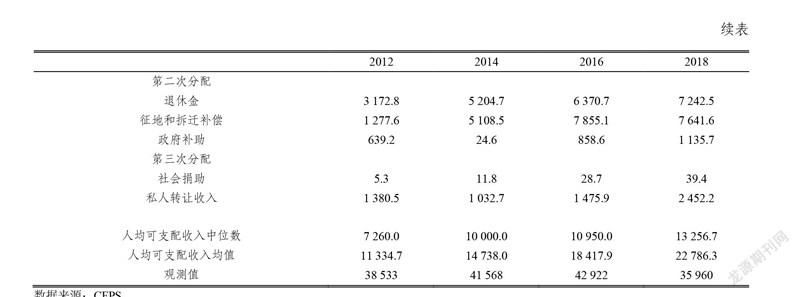

由文献分析可知,初次分配即市场收入的极化程度较高,而第二次分配和第三次分配对收入极化具有调节作用,会降低极化程度。本文的研究目标则是对这一假设进行实证检验。需要说明的是,本文对数据进行了如下处理:(1)人均收入调整。本文的实证分析是基于个人层面,人均收入为家庭收入除以家庭规模。在稳健性检验中对家庭规模进行了Eurostat 等值规模调整,即人均收入调整为家庭收入除以家庭规模的平方根;(2)并库。通过合并CFPS 家庭经济数据库、成人数据库和少儿数据库(或家长代答少儿数据库)得到覆盖样本家庭全部家庭成员的数据库。因此,本文考察了全部年龄阶段人口的收入极化;(3)数据清理。包括保留市场收入为0 的样本,剔除可支配收入为0 或负值以及收入分项存在缺失的样本;(4)关于养老金和退休金的归属,不同的学者之间存在争议。一部分学者认为养老金是延迟的收入,因而应该归于市场收入(Breceda et al., 2019)。另一部分学者认为养老金具有公共支出效应,是社会保障的一部分因而应该归入政府转移收入(Caminada et al., 2021)。本文参照卢盛峰、陈思霞和时良彦(2018),徐静、蔡萌和岳希明(2018),李芳华、张阳阳和郑新业(2020)以及Caminada et al.(2021)等的方法,把养老金和退休金作为政府转移即第二次分配的一部分。表1 描述了相关收入变量的统计均值。

(二)收入极化的度量

本文采用收入多极分化指数。多极分化指数反映了收入分布聚合成少数群体的程度。多极分化的度量起源于Esteban and Ray(1994)。Esteban and Ray(1994)针对分布极化现象提出了“认同——疏离”分析框架,“认同”是指群体内部的认同感,“疏离”则反映不同群体之间可能产生的利益分歧和冲突。他们认为极化意味着群体内部认同度高而群体之间疏离程度高。因此,引起社会矛盾和冲突的更应该是多极分化,为非不平等。此后,很多学者都对Esteban and Ray(1994)的研究进行了扩展(Esteban et al., 1999, 2007; Zhang and Kanbur, 2011; D’Ambrosio, 2001; Duclos et al.,2004; Poggi and Silber, 2010)。

Esteban and Ray(1994)的多极分化指数需要主观设定总人口将被分为多少个群体。但人为划分群体可能会存在问题。例如,以中位数为分界线来划分收入群体,可能使得原本应归入高(低)收入群体的个体被划入低(高)收入群体。为克服这两类缺陷,Duclos et al.(2004)基于收入密度函数来划分收入群体,使群体个数由数据决定。因此,本文使用Duclos et al.(2004)构建的DER指数来衡量收入多极分化程度:

(三)收入极化的分解

本文采用经典的MT 指数(Musgrave and Thin,1948)测算收入分配政策效应,即用政策前收入极化指数减去政策后的收入极化指数。目前已有大量研究采用MT 方法分解了收入分配政策对贫困和不平等的影响(如OECD 2015; Jesuit and Mahler, 2017; Caminada et al., 2019, 2021; 卢洪友和杜亦譞, 2019)。MT 分解公式为:

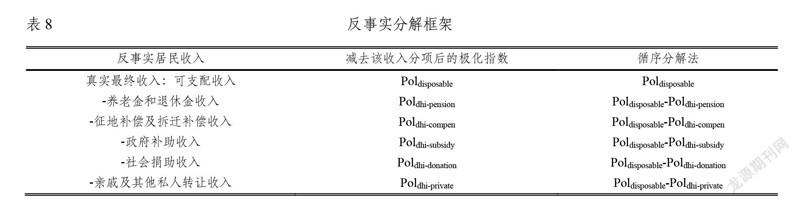

若值为正,说明该政策有助于调节收入分配和缩小收入极化,否则具有收入极化扩大效应。MT 指数还可进一步用于分解各收入分项的极化效应。分解分项收入极化效应可以采用三种方法:(1)Shapley 分解法(Shorrocks, 2013)。该方法分解出各收入分项的总平均效应(total averagecontribution),其优点是可以解决分解过程中的路径依赖问题。然而现实中各项收入的获得经常存在路径依赖,例如第二次分配中的政府补助收入发生在养老金退休金收入以及征地和拆迁补偿收入之后,而第三次分配中的私人转移收入和社会捐助收入又往往在第二次分配之后发生,因而无法满足Shapley 分解的前提条件。(2)MT 指数法(Wang et al., 2014)。该方法遵循获得各类收入的先后顺序,分解出各收入分项的循序贡献(sequential contribution)。(3)反事实分解法(Inchausteand Lustig,2017)。该方法是将某项收入从居民最终收入中扣除,得到反事实最终收入。通过计算反事实最终收入的极化指数与真实最终收入的极化指数来计算该项收入的边际贡献(marginalcontribution)。本文参照卢洪友和杜亦譞(2019)的方法,在基准分析中采用循序分解方法而在稳健性检验中采用反事实分解法。①表2 列示了三次分配收入构成及循序分解框架。

四、实证结果

(一)基准分析

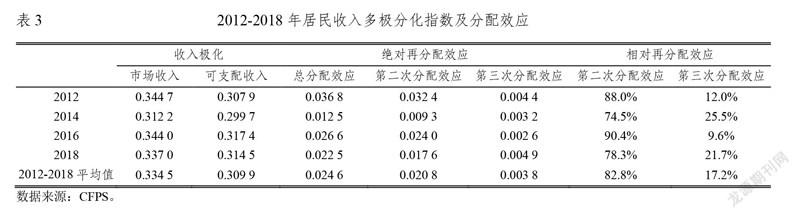

表3 是CFPS2012-2018 年居民收入极化及第二次分配和第三次分配的收入分配效应的计算结果。可以看到:第一,表3 最后一行结果显示2012-2018 年平均市场收入极化指数为0.334 5 而可支配收入极化指数为0.309 9,表明第二次分配和第三次分配对于降低市场收入极化具有积极作用。第二次分配和第三次分配的总分配效应为0.024 6。其中,政府转移收入(养老金退休金、征地和拆迁补偿收入和政府补助收入)的再分配效应为0.020 8,占总分配效应的82.8%。第三次分配对收入极化的影响较小,再分配效应为0.003 8,仅占总分配效应的17.2%。第二,2012 至2018 年间,市场收入极化指数略有下降而可支配收入极化指数有所上升。这主要是由于总分配效应下降,由2012 年的0.036 8 下降至2018 年的0.022 5。第三,总分配效应中,再分配效应由2012 年的0.0324(88.0%)下降至2018 年的0.017 6(78.3%)。第三次分配的再分配效应有所上升,由2012 年的0.004 4(12.0%)上升至2018 年的0.004 9(21.7%)。

表4 进一步列示了2012-2018 年居民各类转移收入的再分配效应。首先,第二次分配中的养老金退休金收入和政府补助收入以及第三次分配中的社会捐助收入和私人转移收入都具有降低收入极化的作用。然而征地和拆迁补偿收入在所有年份的再分配效应都是为负的,即加剧了收入极化。其次,从4 年各收入分项再分配效应的平均值可以看出,养老金退休金的再分配效应最高(0.0292 或135.6%),其次是政府补助收入(0.005 7 或20.7%)和私人转移收入(0.003 7 或16.7%)。社会捐助收入的再分配效应最低,为0.000 1(或0.5%)。征地和拆迁补偿收入极大降低了以上四类收入的再分配效应,使居民收入极化指数增加0.014 1(或73.5%)。再次,表4 结果显示2012至2018 年间,第二次分配中的养老金退休金和政府补助的极化降低作用减小而征地和拆迁补偿的极化加剧作用增加,导致总体的再分配效应降低。最后,表4 显示了各收入分项的再分配效应之和减去总体再分配效应的差值,结果显示残差项为零。这意味着本文选取的循序分解法对收入分项获得的先后顺序的假定是合理的,即先获得市场收入,再获得养老金退休金收入、征地和拆迁补偿收入、政府补偿收入,最后是社会捐助收入及私人转移收入。

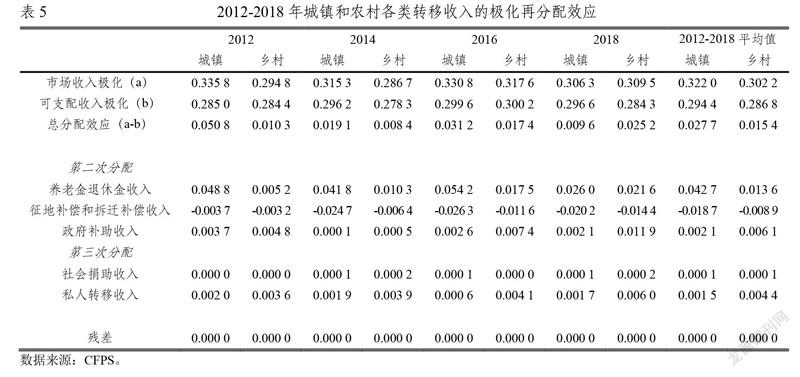

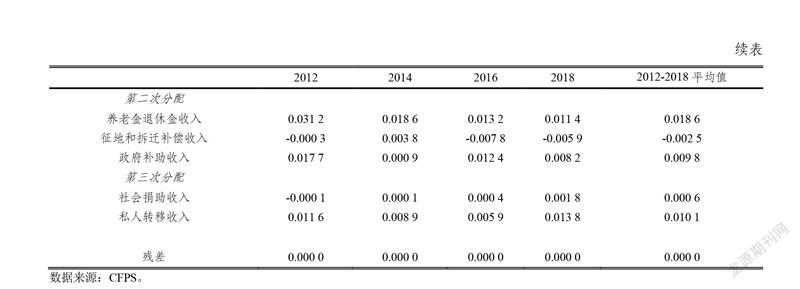

表5 考察了城镇和农村2012-2018 年居民收入极化及各类转移收入的再分配效应。从各年度平均值可以看出,城镇居民市场收入极化程度(0.322 0)高于农村居民(0.302 2)。然而,第二次分配和第三次分配对城镇居民收入的再分配效应也高于农村居民,城镇居民第二次分配和第三次分配的总分配效应为0.027 7 而农村居民为0.015 4。就各收入分项而言,城镇地区养老金退休金收入再分配效应高于农村。政府補助和私人转移收入的再分配效应在农村地区更高。城镇地区和农村地区社会捐助对极化的影响类似且较小。表5 还显示不论是城镇地区还是农村地区,征地和拆迁补偿对收入极化的影响总是为负,即会加剧极化程度,并且征地和拆迁补偿收入在城镇地区的再分配效应绝对值高于农村地区。最后,表5 最后一行结果显示,无论考察城镇还是农村地区的极化再分配效应,按收入来源使用循序分解方法得到的各分项收入的再分配效应之和总是等于市场收入极化指数减去可支配收入极化指数后的总体再分配效应,即循序分解方法可以100%分解总的再分配效应。

(二)稳健性分析

1. 两极分化指数及其分解

首先,本文采用两极分化指标检验结果的有效性。两极分化一般采用由Foster and Wolfson(2010)构建的指数来度量(FW 极化指数),即:

其中,总人口按中位数分成两组。GB反映组间不平等而GW 反映组内不平等。 m是平均收入与中位数收入的比值,用来衡量收入偏度。表6 列示了按FW 指数反映的中国居民收入极化水平及分解结果。第一,两极分化按收入来源使用循序分解方法分解的结果显示,养老金退休金的再分配效应最高,其次是私人转移收入和政府补助收入。社会捐助的再分配效应最低而征地和拆迁补偿的再分配效应为负,即会加剧两极分化。第二,与DER 多极分化分解结果类似,表6 显示2012-2018 年间市场收入两极分化程度降低而可支配收入两极分化程度加剧。同时,总体再分配效应在2012-2018 年间有所减少,这主要是由于养老金退休金和政府补助收入的极化降低作用下降而征地和拆迁补偿的极化加剧作用上升。

2. 家庭规模调整

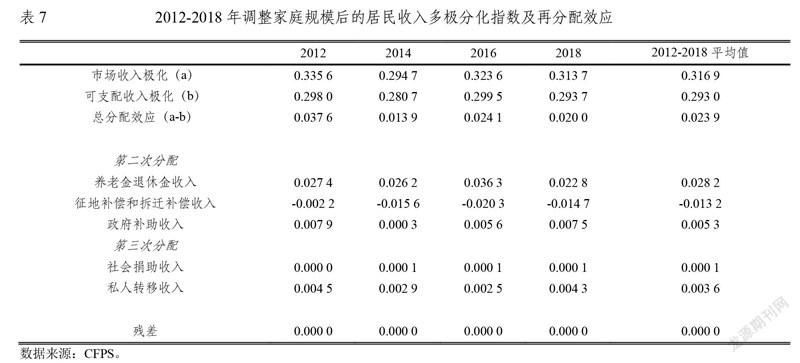

在基准分析中,人均收入通过家庭收入除以家庭人数得到。然而,越来越多的学者使用Eurostat调整的家庭规模计算人均收入(卢洪友和杜亦譞,2019;Caminada et al.,2021),即用家庭收入除以家庭人数的平方根得到人均收入。表7 参照这一方法重新计算了居民收入多极分化(DER)指数以及各类转移收入的再分配效应。结果显示调整家庭规模后,2012-2018 年间市场收入与可支配收入的极化指数以及总分配效应都有所下降,第二次分配和第三次分配对降低市场收入极化都具有积极贡献。就各类转移收入而言,养老金退休金的再分配效应最高,其次是政府补助收入、私人转移收入和社会捐助收入。征地和拆迁补偿的再分配效应为负,会加剧收入极化。总体而言,调整家庭规模并不会影响本文计算结果。

3. 反事实分解法

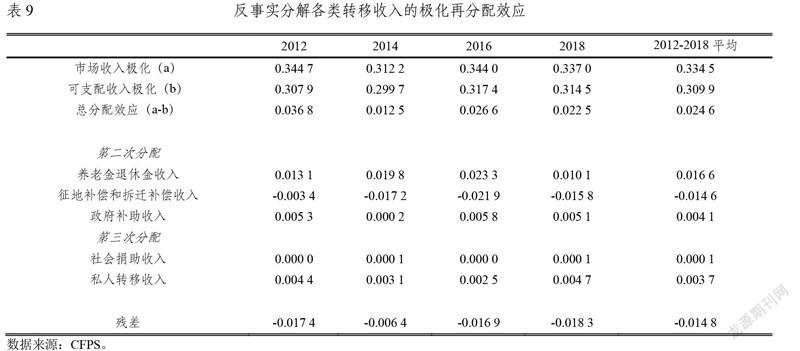

最后,本文采用反事实分解法,分别计算将某项收入从居民最终收入中扣除后的反事实最终收入极化指数与真实最终收入极化指数,通过比较二者差值分解各类转移收入的边际贡献。反事实分解法的分解框架如表8 所示。

如表9 所示,反事实分解方法得到的结论与循序分解法结论类似。第二次分配与第三次分配都有助于降低市场收入极化。养老金退休金的再分配效应最高,其次是政府补助、私人转移收入和社会捐助。征地和拆迁补偿再分配效应为负,加剧收入极化。然而,用反事实分解方法得到的各类转移收入的再分配效应较小,导致其再分配效应之和小于实际的总体再分配效应。表9 显示残差项绝对值都大于0.01,意味着反事实分解法不能100%分解收入极化总体再分配效应。这主要是由于各类转移收入的获取存在路径依赖,也表明本文按循序分解法按市场收入、养老金收入、征地和拆迁补偿收入、政府补助收入、社会捐助收入以及私人转移收入选择收入获取路径是合理的。

(三)再分配效应与再分配规模及瞄准性

转移支付的再分配效应可能取决于转移支付的规模和瞄准性。Korpi and Palme(1998)提出了“再分配悖论”,指出“越是将福利瞄准穷人……就越不可能减少贫困或不平等”。一方面,高瞄性的转移支付项目难以得到政治支持,即“贫困线以上和以下的人之间缺乏建立联盟的合理基础。

事实上,贫困线分裂了工人阶级,并倾向于在富裕阶级和中产阶级之间建立联盟,共同反对底层工人阶级”(Korpi and Palme,1998)。另一方面,像养老金等依据社会保险原则建立的转移支付项目往往会鼓励工人阶级和中产阶级进行联合,从而减少低收入群体的孤立。在这一背景下,本文实证检验各转移支付项目的极化再分配效应是否与其规模和瞄准性相关。为此,本文参照Caminadaet al.(2021)的方法,分别计算了各转移收入均值占可支配收入均值以及总转移收入均值的比重。

值越大,表明可支配收入来源于该转移收入的比重越大。为了衡量各类转移收入的瞄准性,本文使用Kakwani(1986)的“集中指数”。该指数取值范围在-1.0 到1.0 之间,如果最穷的人得到全部收入,该指数等于-1.0。如果最富有的人得到全部收入,该指数等于1.0。如果所有人获得相等金额,则该指数等于0。

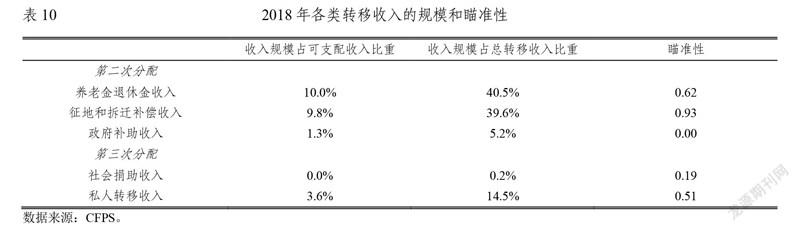

2018 年各类转移收入的规模以及瞄准性计算结果如表10 所示。①第一,转移收入占可支配收入比重较低,约为24.7%。第二,各类转移收入中,养老金退休金收入占比最高,占可支配收入的10%和总转移收入的40.5%。其次为征地和拆迁补偿收入、私人转移收入和政府补助收入。社会捐助收入占可支配收入和总转移收入的比重都最小。第三,政府补助收入的瞄准性接近为0,表示政府补助具有普适性。然而,征地和拆迁补偿收入的瞄准性接近1,表明少部分富裕群体接受了该转移支付。

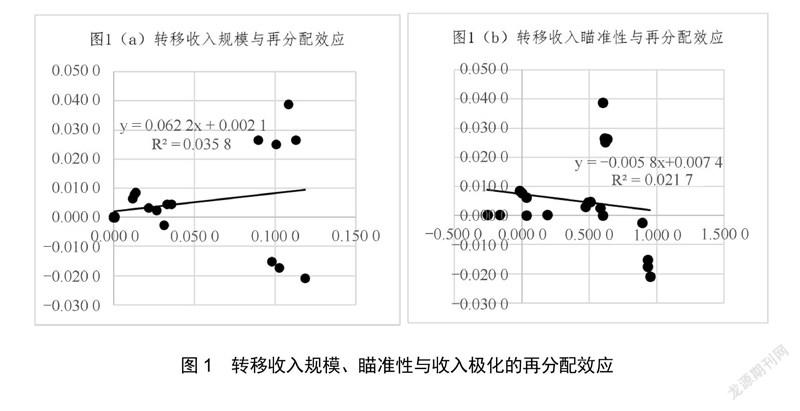

图1(a)和图1(b)进一步展示了2012-2018 年转移收入的规模(占可支配收入)和瞄准性与再分配效应的关系。图1(a)显示各类转移收入的再分配效应与其规模正相关。这与表4 和表10 结论一致。养老金退休金规模最大,其再分配效应也最高。相反,社会捐助规模最小,其对降低收入极化的贡献也最小。然而,图1(b)表明转移收入的再分配效应与其瞄准性无关,甚至存在弱的负相关性。该结果验证了Korpi and Palme(1998)的“再分配悖论”,同时也与Caminada et al.(2019)发现的富裕国家收入再分配效应与转移支付项目的瞄准性无关的研究结果一致。

五、结论与政策建议

第三次分配作为减少收入不平等和促进共同富裕的工具越来越多地受到政府和学者的关注。已经有大量研究检验了第二次分配对减少收入不平等的贡献。但少量研究探讨第二次分配对收入极化的影响。同时,关于第三次分配是否以及在多大程度上能降低收入极化更是缺乏实证研究。为此,本文采用CFPS 2012-2018 年的数据,按照收入来源,基于循序分解法,解析了第二次分配与第三次分配对收入极化的再分配效应,从而为上述议题提供实证证据。

首先,研究发现,2012-2018 年居民市场收入极化指数平均值为0.334 5,可支配收入极化指数平均值为0.309 9。市场收入极化指数高于可支配收入极化指数,表明第二次分配和第三次分配具有降低市场收入极化的作用。2012-2018 年间居民市场收入极化程度略有降低而可支配收入极化程度有所上升,这主要是由于第二次分配和第三次分配的总体再分配效应下降。城镇地区市场收入和可支配收入极化程度均高于农村地区,但城镇地区的总体再分配效应也高于农村地区。总的再分配效应主要来自第二次分配,占总体再分配效应的80%以上,而第三次分配的再分配效应较低,不足20%。2012-2018 年间第二次分配对降低收入极化的贡献有所减少而第三次分配的贡献逐渐增大。

其次,就各類转移收入而言,养老金退休金的再分配效应最高,平均超过100%。是政府补助、私人转移收入和社会捐助次之,分别占总效应的20.7%,16.7%和0.5%。征地和拆迁补偿对收入极化存在负的再分配效应,会加剧收入极化程度,导致收入极化上升73.5%。本文采用多种方法进行稳健性检验,包括使用两极分化指标,按Eurostat 惯例调整家庭规模以及采用反事实分解方法计算结果,结果都表明本文的结论是有效的。2012-2018 年间,第二次分配中的养老金退休金和政府补助的再分配效应绝对值略有下降,而拆迁和征地补偿的收入极化加剧作用增强,导致总的再分配效应降低。而在此期间,第三次分配中的社会捐助和私人转移收入的再分配效应增加,使得第三次分配总体再分配效应增加。

再次,本文探讨了转移收入的再分配效应的决定因素。研究发现,转移收入的再分配效应与转移收入规模弱的正相关。养老金退休金在转移收入中占比最高,其再分配效应也最高。相反,社会捐助由于规模最小,其再分配效应也最低。然而,本文发现转移收入的再分配效应与转移收入的瞄准性缺乏显著相关性,甚至存在弱的负相关性。

总而言之,研究发现,相比于第二次分配,第三次分配的再分配效应较低,尤其是社会捐助对降低收入极化的贡献还非常小,社会组织等第三方在社会财富分配中的参与不足。相比于瞄准性,本文发现扩大第三次分配的规模是发挥其收入极化调节作用的关键。因此,本文的研究结论对于发挥三次分配调节作用降低收入极化、形成“中间大、两头小”的橄榄型分配结构、最终实现共同富裕具有一定的政策启示意义:第一,发挥政府监督职能,加强行业自律。充分发挥行政监督部门、会计监督部门、物流监督部门和服务监督部门职能,建立良性的三次分配整体循环系统。促进慈善组织信息公开,为慈善捐赠提供更加透明的环境,激发民众的慈善捐赠热情;第二,完善慈善捐赠相关的税收优惠政策,包括开征遗产税与赠与税以促进大额捐赠,征收特别消费税用于社会捐助,适当提高单位和个人无偿捐赠的免征税的比例,扩大享受税收抵扣的税收种类;第三,拓宽捐助渠道,包括鼓励民间慈善组织的发展与公立慈善组织形成互补,增强民众捐助意识,优化捐助环境,鼓励企业和民众参与社会捐助。