双碳目标背景下国内碳金融研究的进展与趋势分析

2022-07-12徐智浩

徐智浩

(福建师范大学 经济学院,福建 福州 350117)

2021年7月16日,我国碳排放权交易市场启动上线交易,不仅标志着碳交易市场的正式建立,而且也意味着碳金融的发展取得了实质性进展。在我国承诺努力实现“碳达峰”和“碳中和”目标的背景下,如何将低碳理念贯彻于金融发展,通过金融工具支持低碳转型和绿色发展,逐渐成为研究者和政策制定者关注的焦点。作为改变资源配置的一种手段,碳金融可以通过引导具有社会责任的绿色投资者参与投融资活动,增加绿色企业的资金来源,从而降低其融资成本。同时,可以鼓励企业参加碳排放交易,通过出售碳排放额度直接增加利润;或者支持企业进行技术创新,提升市场竞争力来增加企业收益,促进企业减少碳排放,进而推动火电、建筑和钢铁等行业低碳转型,实现经济社会的可持续发展。

碳金融的研究最早可以追溯到20世纪80年代,在气候变化与环境问题持续恶化的背景下,经济发展过程中环保产业融资渠道不畅与发展动力不足催生了碳金融理念。该理念是金融与环境问题中的温室气体排放问题研究过程中的产物,是环境金融的创新和深化。从国外研究来看,Jose Salazar首先研究了环境金融的功能,并认为应该在环境保护上进行金融创新,以满足环保行业的融资需求[1]。Labatt和White进一步探讨了金融创新与环境保护的关系,金融业如何评估环境风险以及提供相应的金融产品[2]。从国内研究来看,学界习惯使用绿色金融的提法。于永达和郭沛源较早地指出金融创新与可持续发展之间关系重大[3]。有学者提出要开发绿色信贷、环境产业基金[4]等与环境相关的金融产品。还有学者从绿色金融体系构建与效果评估[5]、碳交易机制设计和运行[6]以及国际经验与金融工具[7]等角度进行探讨。

随着碳金融领域研究的不断推进,国内外学者取得了丰富的科研成果,但针对国内碳金融相关文献的梳理和总结的研究还比较欠缺,尤其是缺乏对既有成果的计量分析。因此,本文的贡献主要有:第一,通过对国内碳金融相关文献进行归纳和总结,客观地展示该领域的热点问题和发展历程,以期对今后碳金融的探究提供相关的启示和参考;第二,在确定学界关注的前沿主题和发展趋势的基础上,进一步挖掘和预测未来的研究热点,认为“绿色金融工具”“碳市场监管体系”等值得重点关注。

1 研究方法和样本来源

1.1 研究方法

本文选取CiteSpace软件进行可视化分析。CiteSpace是一个构建和可视化文献计量网络的分析工具,基于文献的共引和共被引原理,通过分析文献知识单元之间的关系,进行知识图谱的绘制,可以展现某一个研究领域的结构、演进与合作等关系。而且与其他文献分析工具相比,CiteSpace的功能比较完整,能够支持中文数据库在内的多个数据库,可以构建常见的关系分析网络,提供多个角度展示某领域的演变过程,有助于发现学科的前沿领域和热点主题。因此,本文以文献计量方法为基础,利用CiteSpace软件生成可视化图谱,通过发文量趋势和关键词聚类及其演进,梳理该领域的热点主题和发展趋势。

1.2 样本来源

本文所用的文献数据是以国内文献规模最大、覆盖面最广的中国知网(CNKI)数据库为来源,期刊来源类别为CSSCI。由于碳金融尚未形成完全统一的概念且存在多种相关的术语,经过对文献的阅读和总结,选取“碳金融”“绿色金融”“碳交易”和“碳市场”为主题词进行检索,文献检索的时间范围设定为2000—2021年。尽管有关碳金融的表述出现得比较早,但是国内学术界对碳金融的研究起步比较晚,2000年之前基本没有相关研究出现在CSSCI类期刊文献中,因此,将文献的研究范围设定在2000—2021年,这也能够较为完整地反映碳金融研究的发展进程。为了保证分析结果的科学性和严谨性,对文献数据进一步筛选,剔除会议论文、报纸以及与主题无关的文献,最终共获得2 568条有效样本数据。

2 碳金融领域的研究进展

2.1 文献的时间序列分布

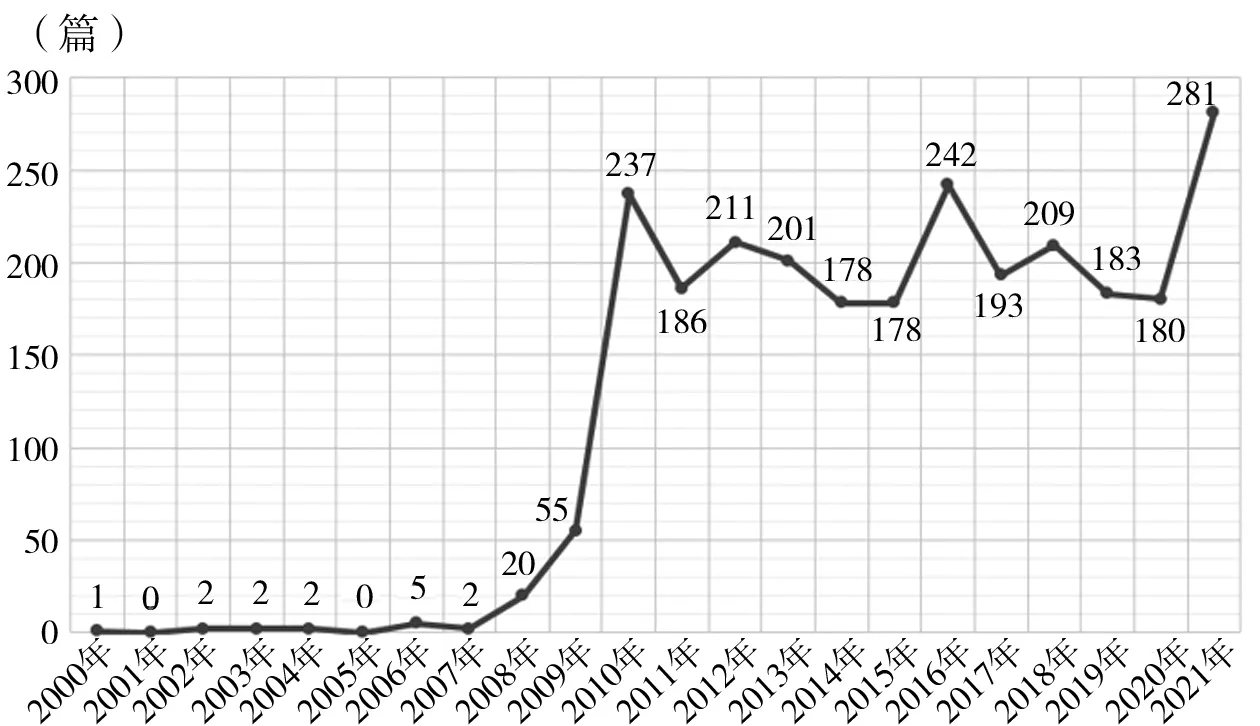

在最近的22年间,国内有关碳金融研究的文献数量随时间的变化趋势如图1所示。由图1可知,样本中关于碳金融的文献最早出现于2000年,并且年发文量总体呈现上升趋势。根据每年文献发表数量的多少,并结合国内外重大事件,可以将该领域的研究大致分为三个阶段:2000—2007年为第一阶段。《京都议定书》签订后,学界开始关注金融与低碳发展的关系。这一阶段碳金融只是作为一种表达用在论文中,将碳金融作为主题进行研究的相关论文数量较少,每年论文总数不超过5篇。2007—2010年为第二阶段。随着欧盟碳市场、新西兰碳市场的建立,全球碳交易市场的交易量和交易额逐年增加,有关碳交易的研究受到学者们的关注和重视。这一阶段的年发文量快速增加。2009年11月25日,温家宝总理主持召开国务院常务会议,首次提出了降低二氧化碳排放的量化指标,是我国在应对气候变化上的重要举措,极大地推动了碳金融的相关研究。2010—2021年为第三阶段。尽管这一时期每年的发文数量存在一定的波动,但总体上年发文量较多,这与我国在2011年进行碳排放权交易试点有关,学界持续对碳金融相关主题进行研究,并取得了丰富的成果。2020年9月,习近平总书记做出了实现“碳达峰”和“碳中和”目标的承诺,这也促进了该领域的相关研究。

图1 有关碳金融研究文献的年度分布

2.2 关键词共现分析

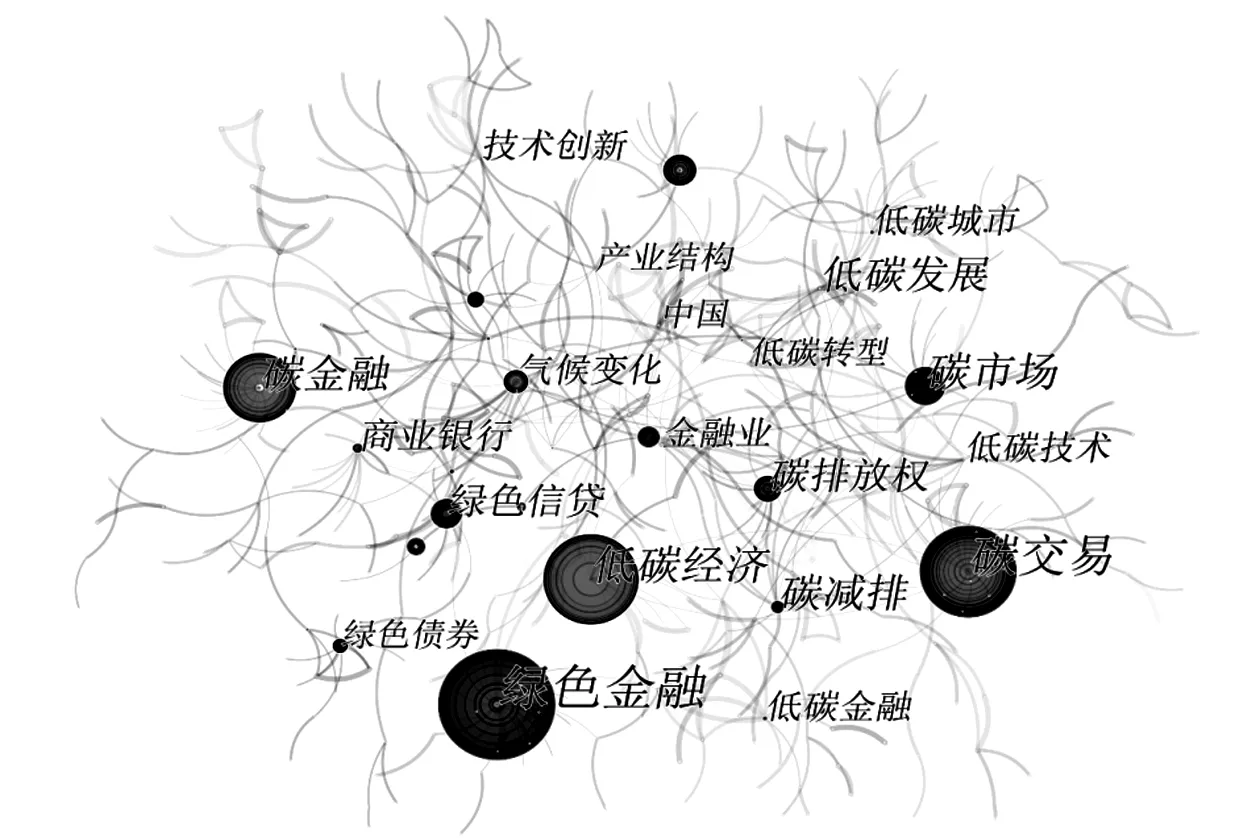

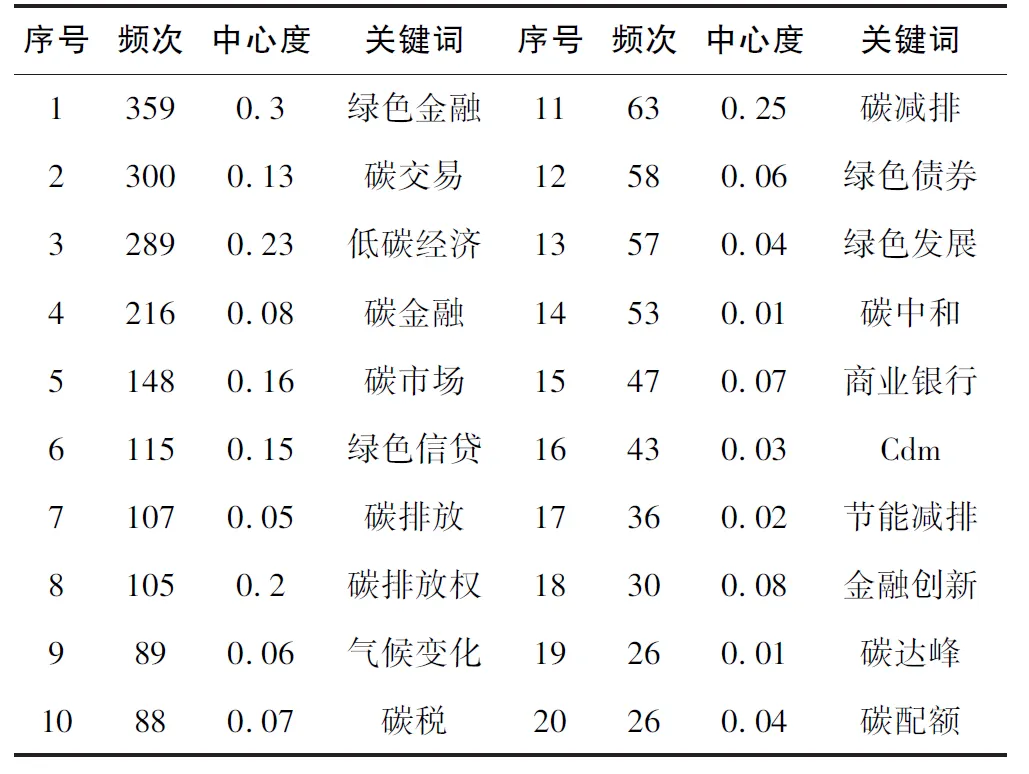

关键词是学术文章核心内容的概括性表达,有助于把握其研究主题。关键词共现分析是指通过分析某一领域研究文献中关键词共同出现的次数,发掘该领域的热点问题。本文利用CiteSpace软件绘制了关键词共现图(图2),并根据分析结果制作了高频关键词分布表(表1)。其中,节点圆圈越大表示关键词出现的频次越高,节点颜色由浅到深表明研究时间由早到晚,频次和中心度高的关键词可以反映该领域的研究热点。

图2 国内碳金融文献关键词共现图

表1 碳金融文献高频关键词分布表

从表1可以看出,出现频次在200以上的关键词有“绿色金融”“碳交易”“低碳经济”和“碳金融”,“碳市场”“绿色信贷”“碳排放”和“碳排放权”等关键词的频次也比较高。根据中心度的大小可知,“绿色金融”“碳减排”“低碳经济”和“碳排放权”是该领域研究的热点主题。二氧化碳等温室气体排放是加剧气候变暖和环境污染问题的重要原因,使政府和学界意识到了碳减排的紧迫性,并提倡采取多种手段实现减排目标。绿色金融要求银行等金融机构在追求利润的同时,也要为经济社会低碳发展服务,推动企业绿色转型。由图2关键词节点颜色过渡变化可以发现,“碳交易”“低碳经济”“碳金融”和“气候变化”的节点颜色都是由浅入深,说明这些关键词是该研究领域一直以来关注的问题。然而,“绿色金融”“碳市场”“绿色信贷”和“碳排放权”的节点颜色较深,研究起步相对较晚,这可能与我国2011年开始进行碳交易市场试点和2015年明确提出建立绿色金融体系有关,促进了碳市场和绿色金融相关的研究。

2.3 关键词聚类分析

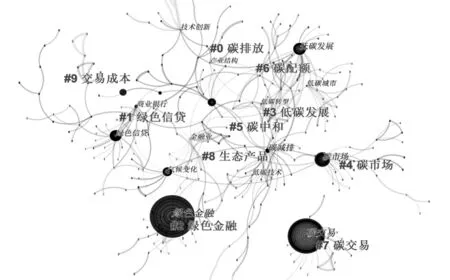

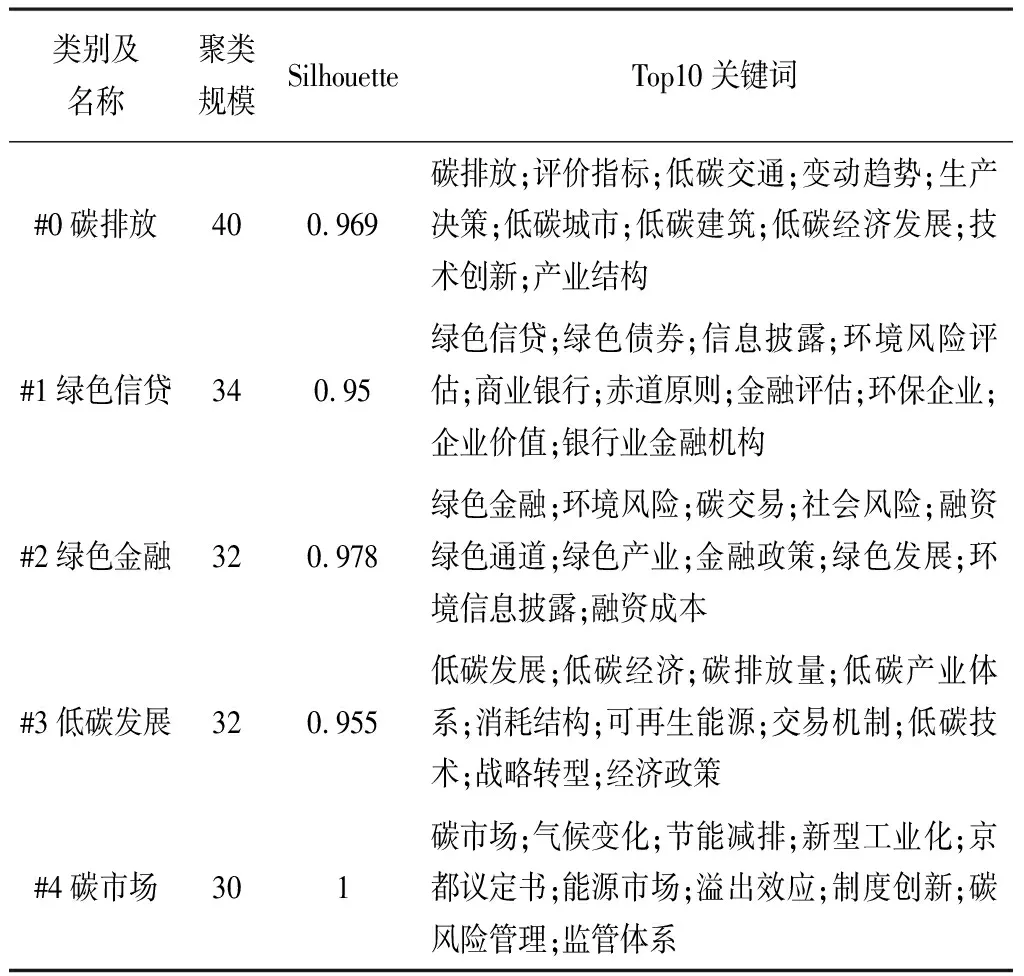

聚类分析是通过分析每一类别中关键词之间的关系,梳理总结对应主题的研究内容,展现碳金融领域的研究成果。本文根据软件生成的关键词聚类图谱(图3),选取了5个规模最大的类别,绘制了聚类表(表2)。Silhouette值反映了每个聚类的相似性程度,该值越接近1,表示同质性越高,聚类效果越好。

图3 国内碳金融文献关键词聚类图

表2 国内碳金融文献关键词聚类表

#0碳排放:联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)2007年发布了一项气候变化评估报告,不仅使人类意识到减少碳排放以应对全球变暖问题的迫切性,也促进了“低碳经济”概念的衍生,低碳交通、低碳城市、低碳建筑等一系列低碳概念受到了学界的关注。有学者指出建设低碳城市有助于应对当前气候变化问题[8]。交通部门是城市碳排放的主要来源,也是建设低碳城市的关键,可以通过完善公共交通系统、优化运输结构和推动技术进步来发展低碳交通。还有学者分析了能源消耗、碳减排、技术创新和产业结构转型之间的关系[9]。

#1绿色信贷:为了保证绿色信贷的有效性,政府和银行等金融机构不仅应该积极评估环境风险和社会影响,还需要完善信息披露制度,发挥公众的监督职能。而赤道原则为金融企业的环境与社会风险管理以及社会责任履行提供了一个通行的标准,有学者指出可以借鉴赤道原则对项目有关的环境和社会问题进行审核调查[10]。绿色债券可以为绿色项目提供直接融资渠道,能够有效缓解企业绿色转型升级时的融资难题。还有学者对绿色债券发行和公司价值之间的关系进行了研究[11]。

#2绿色金融:绿色金融是低碳发展的核心,与经济增长、金融发展和环境改善等目标关系密切。绿色金融政策不仅可以通过资金配置和风险管控来支持企业融资并分散风险,而且可以结合绿色消费和竞争激励来帮助企业扩大市场。学界围绕降低绿色企业融资成本[12]、绿色金融政策与产业结构升级[13]等方面进行了研究。此外,环境信息披露和企业责任履行是绿色金融体系的重要内容,有学者研究了环境信息披露对融资成本的影响以及绿色金融改革创新对企业履行社会责任的影响等问题。

#3低碳发展:我国作为最大的碳排放国,面临着减少碳排放量和经济低碳转型的双重压力,学界围绕着优化能源消耗结构、推动低碳技术创新、开发可再生能源和构建低碳产业体系等方面进行研究。曾诗鸿等认为双碳目标对我国能源发展提出了更高要求,应该大力发展新能源和加快技术创新,构建现代能源体系[14]。碳排放权交易是重要的环境规制方式之一,王为东等对碳交易促进低碳技术创新的机制进行了分析。还有学者通过研究发现数字经济对低碳产业发展具有明显的推动效应[15]。

#4碳市场:1998年签署的《京都议定书》确立了碳减排的三大灵活履约机制,为碳市场的形成和发展奠定了基础。随后学界对其减排效应、运行机制和监管体系等方面进行了研究。刘建和等研究了碳市场和传统能源市场之间的溢出效应,并指出应构建市场化的节能减排机制推动能源市场转型[16]。碳排放权交易机制可以通过碳配额价格为绿色企业提供明确的市场信号影响其市场收益,由此引起了学界对碳配额与风险管理、市场化减排机制与产业政策协调以及碳市场的价格联动关系等问题的研究和关注。

3 碳金融领域的研究趋势分析

3.1 关键词演进分析

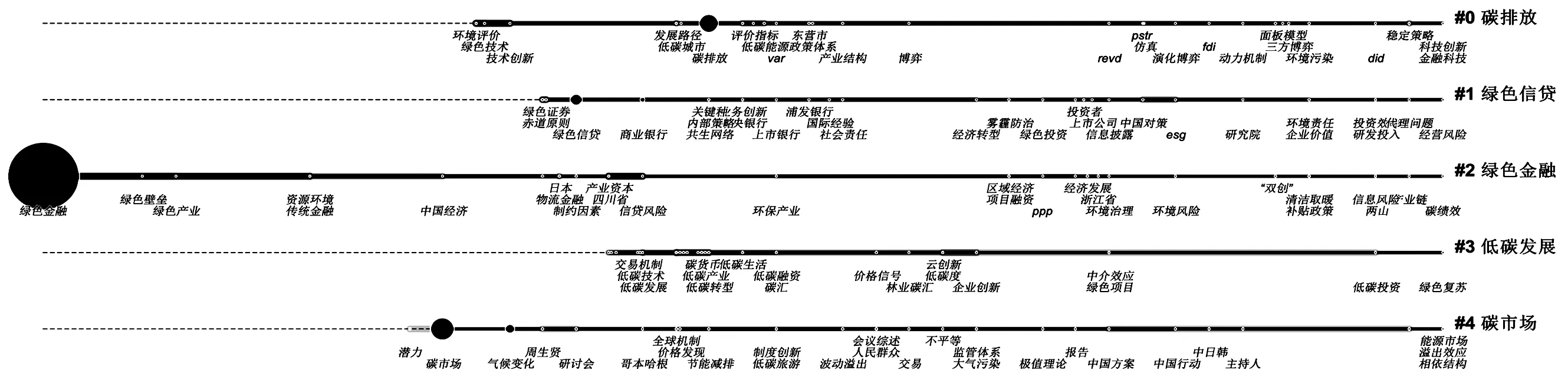

演进分析是指分析某领域中研究热点的动态变化过程。本文利用软件生成了关键词Timeline图(图4),接下来选取规模最大的2个聚类进行分析,通过描述聚类中关键词的演进顺序,并结合相关文献,对该聚类的发展进行梳理。

图4 国内碳金融文献关键词Timeline图

对于#0碳排放聚类,其关键词的演进顺序从左到右依次为:环境评价—技术创新—低碳城市—低碳能源—政策体系—产业结构—演化博弈—环境污染—金融科技,环境评价是推进低碳发展战略的重要手段,也是实现碳减排目标的有效工具。李斌指出,可以通过设计合理的环境机制和促进绿色技术创新来实现经济社会可持续发展[17]。还有学者从建设低碳型城市[18-20]、开发可持续能源和优化能源结构[21]等方面进行研究,探讨减少碳排放和提升环境质量的方法路径。谢伦裕认为,要实现低碳发展需要建立和完善相应的政策体系,并进一步探讨了适应中国清洁发展的经济政策、产业政策和能源环境政策[22]。朱佩誉和凌文利用动态CGE模型考量了不同碳排放达峰情境及其对产业结构的影响,研究表明,碳减排政策能够促进产业结构优化[23]。谭静和张建华研究发现,碳交易机制对所在地区产业结构升级具有显著的“倒逼”效应,而且能够促进技术创新[24]。碳交易是减排政策中有效的市场手段,对促进企业减排有重要作用。方国昌等基于演化博弈模型探讨了交易方可能存在的博弈状况,结果表明,初始意愿在政企减排博弈中能够发挥作用[25]。房宏琳和杨思莹通过实证分析了金融科技创新对环境污染的影响,发现金融科技创新具有良好的减排效应,能够降低环境污染[26]。

对于#1绿色信贷聚类,其关键词的演进顺序为:赤道原则—绿色信贷—商业银行—国际经验—经济转型—绿色投资—信息披露—环境责任—投资效率—经营风险。赤道原则是银行等金融机构进行环境和风险管理以及履行社会责任的一套全面客观的评估体系,对推进环保项目的顺利运行、促进产业结构低碳转型和实现经济社会可持续发展有重要作用。徐枫和马佳伟指出,需要商业银行、政府部门以及社会公众三方协同合作,以共同推广赤道原则,建设良好的绿色金融生态环境[27]。随着绿色信贷规模不断扩大,有学者比较了国内外绿色信贷制度及其实施效果[28],并对绿色信贷的融资效应进行了研究[29]。季宇等认为,绿色信贷能够切实引导资金流向环保型企业,激励技术创新,加快经济发展方式转变[30]。碳排放信息披露制度是进行企业环境和责任管理的要求,有助于降低绿色融资过程中的风险和提高资金的投资效率;同时,也是碳交易市场建设的基础,可以促进碳市场平稳健康发展和保障公众参与环境治理的权利。陈志峰认为环境信息披露对于投资者破解信息不对称和监管机构监督绿色产业都具有重要意义[31]。还有学者通过理论和实证研究验证了绿色信贷政策和碳排放权交易都有助于提高企业投资效率和改善企业投资不足的问题[32-33]。孙红梅和姚书淇还分析绿色业务与经营风险的关系,认为商业银行开展绿色业务可以通过降低经营风险来间接提高当期财务绩效,并获取长远绩效[34]。

3.2 研究前沿分析

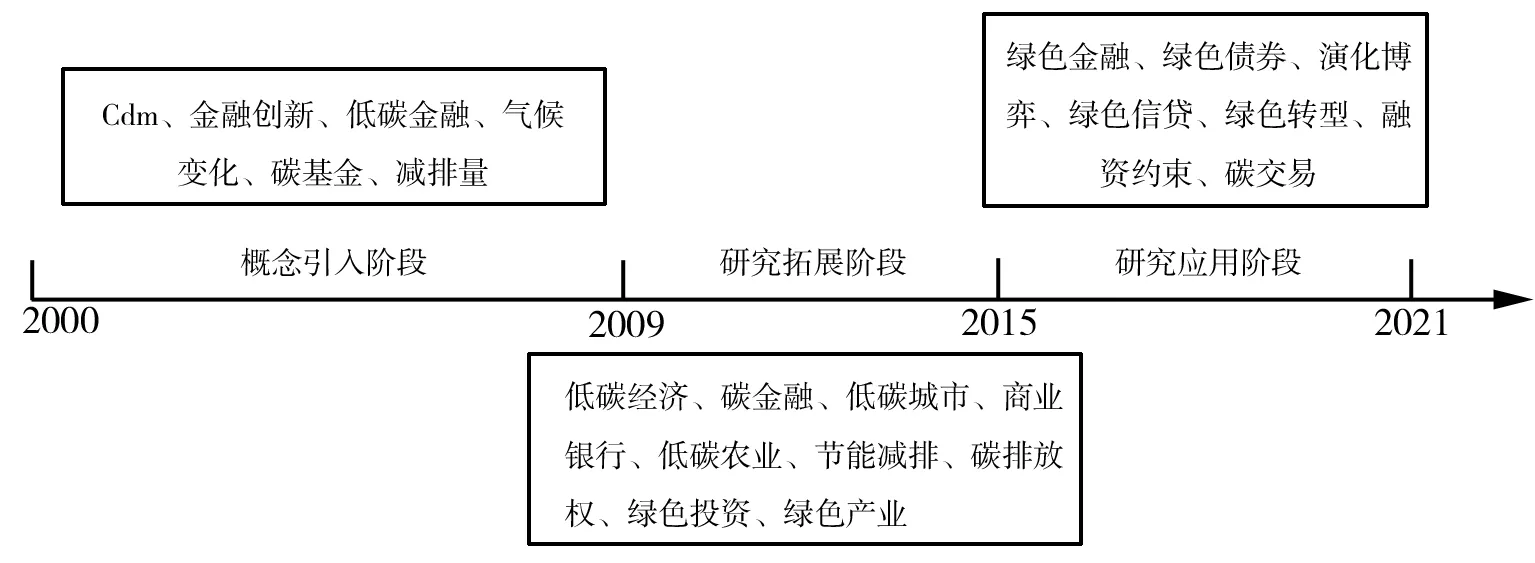

关键词热点演进分析能够为学者提供该领域的最新动态,从而预测和把握需要进一步研究的问题。由图5可知,国内关于碳金融的研究热点可以分为三个阶段:2000—2009年为概念引入阶段,主要研究碳金融相关的概念和范围。为了应对气候变化和减少二氧化碳等温室气体排放,1998年签署的《京都议定书》确立了清洁发展机制作为灵活履约机制之一,为碳交易成为减排路径奠定了基础。金融作为资源配置的市场化手段,能够引导资金流向推动经济低碳转型,学界开始关注碳基金和低碳金融等问题。2009—2015为研究拓展阶段,相关研究与实践进程紧密结合。城市是经济活动的中心,也是主要的碳排放源,所以低碳城市建设和节能减排问题成为了学者的关注点。为了促进企业低碳转型和发展绿色产业,政府一方面鼓励进行绿色投资,引导资金流向支持低碳经济发展,另一方面开展碳排放权交易试点,以市场化手段推动产业低碳转型,因此,相关问题成为该阶段研究的热点。2015—2021年是研究应用阶段,注重碳金融的具体应用和相关政策研究。随着数据可得性的提高以及对碳金融研究热度的增加,学界多采用实证方法研究绿色信贷政策、环保企业融资约束以及投资效率之间的关系等问题。此外,随着碳交易市场的运行和完善,有学者基于演化博弈模型探讨交易过程中政企博弈和监管问题。

图5 国内碳金融文献研究热点演进

资料来源:笔者根据CiteSpace软件分析结果整理得出。

4 结论与展望

4.1 研究结论

本文采用文献计量方法,从中国知网CSSCI数据库中选取了国内有关碳金融的文献作为研究样本,利用CiteSpace软件绘制了科学知识图谱,分析了碳金融相关文献的发文量趋势、研究热点和趋势等。得出了以下结论:第一,根据国内外重大事件,国内碳金融的研究进程大致可以分为三个阶段,其中第三阶段研究的成果和内容最为丰富。第二,通过分析关键词共现图和五大聚类集合,可以发现,绿色金融、低碳经济、碳市场、绿色信贷以及碳排放权是该领域研究的主要内容,其中绿色金融政策对技术创新、产业转型的影响以及碳交易机制设计也是研究的焦点。第三,从关键词演化趋势和前沿分析来看,绿色金融工具、碳市场监管体系可能成为最新的研究分支。

4.2 未来发展与展望

基于上述本文结论和研究进展与趋势,展望未来,国内碳金融领域的研究可以关注以下三个方面:

第一,继续深化碳金融相关理论体系和机制研究。由于碳金融在我国的发展时间较短,相关主体对碳金融的认知深度还不够,加上国内金融体系和市场机制还有待完善,国内碳金融的发展面临一定的困难。当下学术界需深化对碳金融理论内涵和外延的认识,构建其理论内容和政策体系,并根据国内外碳金融的相关理论与实践,深入研究其背后的理论依据和逻辑机理,厘清政府与企业在碳金融发展中的作用,总结碳金融发展的基本规律。

第二,丰富碳金融产品,助力经济社会绿色转型。目前我国碳市场建设还在起步阶段,交易结构单一,市场不够活跃。碳金融产品作为市场交易的载体,推动交易产品向以碳排放权为基础的碳期货、期权等为主的衍生品方向发展,不仅能够最大限度地满足不同企业和金融机构等市场主体的交易需求,激发碳交易市场的生机与活力,而且可以提升企业的减排意愿,促进技术创新,进而推动产业低碳转型。

第三,完善碳市场制度和监管体系,提高运行效率。去年全国统一的碳市场启动上线交易,主要依靠行政手段和出台政策措施来进行监管,相关的法律法规的制定与碳市场的发展相比相对滞后,有待进一步完善。国外碳市场的建立起步比较早,在推动碳市场制度建设方面的经验值得我国学习和借鉴。随着我国碳市场规模的扩大,参与者和交易产品不断增加,投资行为呈现多样化趋势特点,有关信息披露和金融风险评估的问题也值得重视。