制种玉米精细膜下滴灌技术研究

2022-07-11张保富

张保富

(甘肃省张掖市临泽县水务局,甘肃 张掖 734200)

随着现代化规模经营农业的发展,尤其是干旱的甘肃河西走廊农业种植区,推广节水灌溉技术已是大势所趋。2011—2015年甘肃省水利科学研究院、西北农林科技大学、兰州大学等科研院所在甘肃凉州区、甘肃民勤县等试验基地开展了喷灌、地膜滴灌、地膜沟灌等节水灌溉技术试验。其中,制种玉米精细膜下滴灌是以非充分灌溉理论为指导,以参考作物蒸腾蒸发量(ET0)模型为基础,研究其滴灌技术及经济效益[1]。本文通过分析制种玉米精细膜下滴灌试验的关键技术指标,比较不同设置的经济效益,为该技术的推广提供依据。

1 试验设计

不同灌水定额设置6个处理,制种玉米精细膜下滴灌试验设计见表1,休闲期把试验地深耕、耙耱平整后冬灌[2- 4],灌水量80m3/亩,试验地大小为3.0m×13.0m。依靠变频设备将灌水时水泵流量设定为15m3/h,选用内嵌贴片式滴灌带,滴头流量2.0L/h,滴头间距0.3m。播前深翻、耙耱、平整、覆膜,播种时按1膜4行,1膜2管,膜宽1.45m,其中3行母本,1行父本,按行距35cm,株距25cm,每穴2~3粒种植;所有处理父本的2/3迟于母本5d播种,其余迟于母本7d播种。生育期灌水9次,采用自动控制灌水,电磁阀精确控制灌水量,施肥、中耕,人工除草,防治病虫害措施同常规膜上灌。

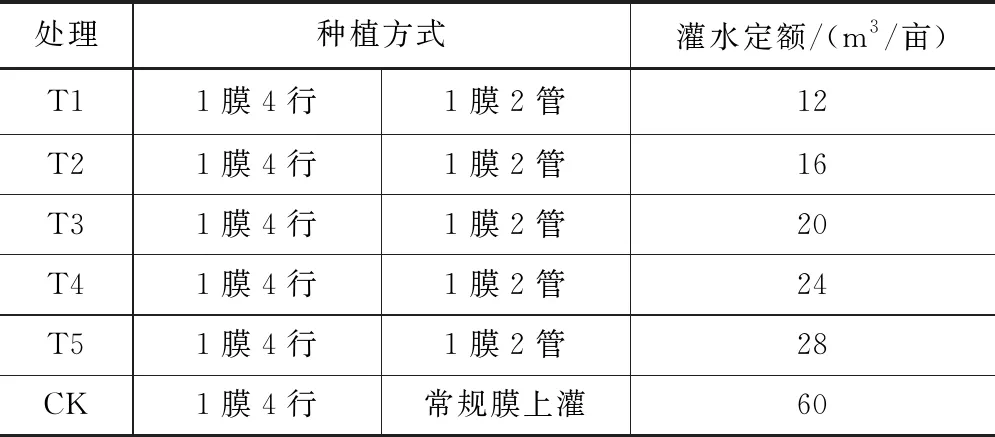

表1 制种玉米精细膜下滴灌试验设计

2 测试内容及方法

制种玉米成熟后,各小区单打单收,分别计算籽粒产量[3];气象资料由试验区全自动气象站获得;在各个小区中随机选取2处,每处取样约5株,测定项目为:株高、穗重、穗长、穗粒重、穗粒数、百粒重、总干物质等[3];分别在苗期、拔节、大喇叭口,抽穗,灌浆期、乳熟期、收获期测定叶面积指数;分别在出苗后及每个生育期测定干物质量;土层含水量在播种前2d、作物整个生育期内、作物收获后进行,每隔10d在0~20cm、20~40cm、40~60cm、60~80cm、80~100cm、100~120cm深度土层中测定,灌水前后进行加测。测定方法用烘干称重法、TDR水分测定仪测定。

3 试验结果分析

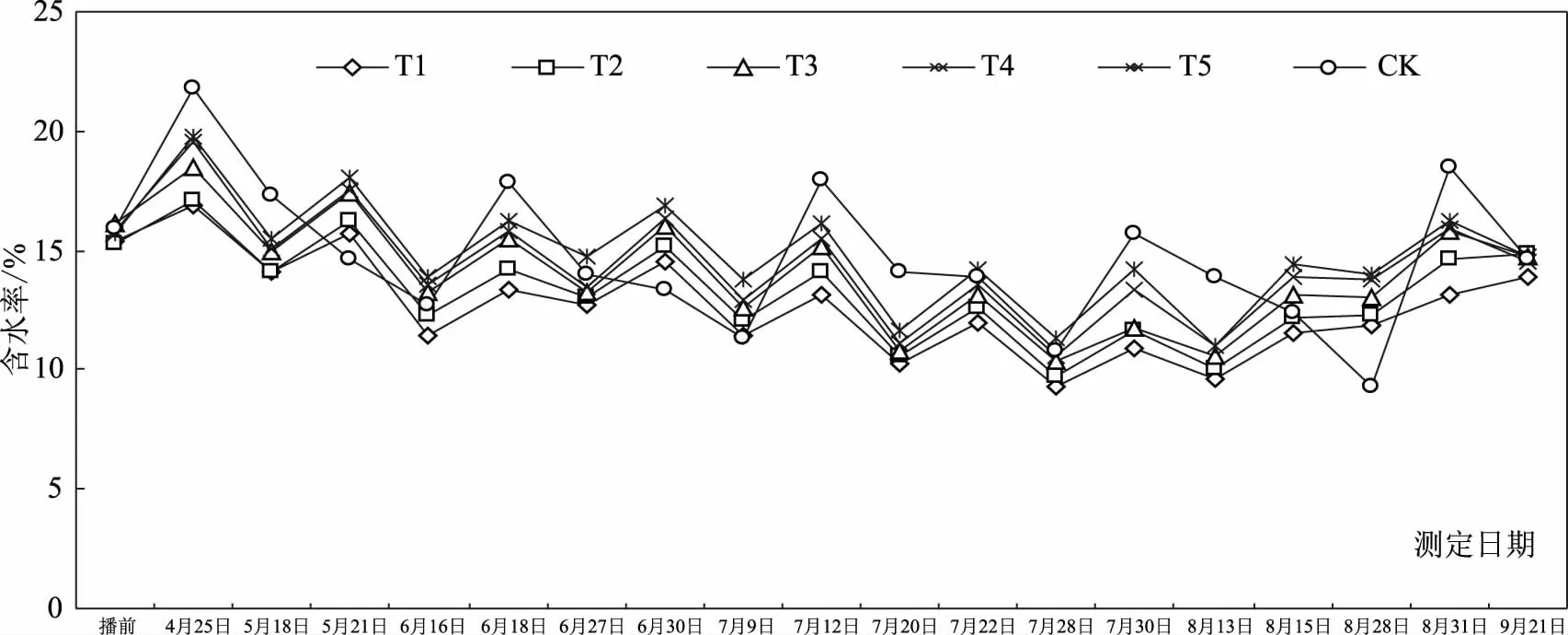

3.1 土层水分动态

精细沟灌制种玉米土层水分动态如图1所示。由于试验区已灌冬水,播种水前含水量保持在15%左右,但表层较低。立苗期不同处理的土层含水量在不同深度(0~20cm、20~40cm、40~60cm)呈增加-减小-再增加的趋势,且2个拐点出现在30、50cm深处[4]。主要是因为苗期的玉米植株蒸腾作用较弱,土层的水分蒸发植株间,水分散失主要在0~20cm土层,而60cm深处土层水分又有所增加(底墒的保持)[4]。因为该阶段植株枝叶茂盛、根系最发达,需水量也大[4],抽穗期期不同处理土层含水量随深度增加呈增加再减小的趋势。综上所述,膜下滴灌灌水量少,土层0~20cm、20~40cm、40~60cm的含水率在多个时段低于CK处理[4],各滴灌处理土层水分动态变化起伏不大,相对较为平稳[4],这与膜下滴灌“次数多,定额小”的灌溉特点是相一致的。

图1 精细沟灌制种玉米土层水分动态

3.2 生长动态

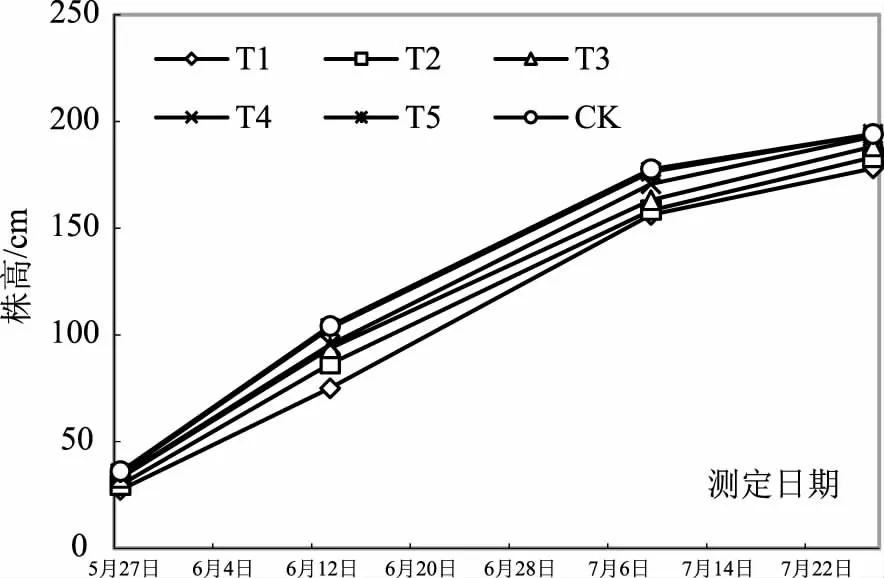

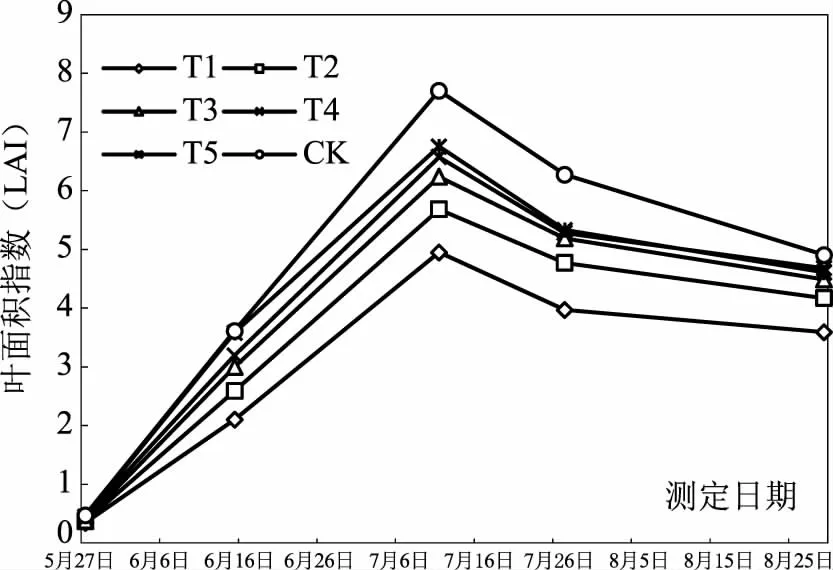

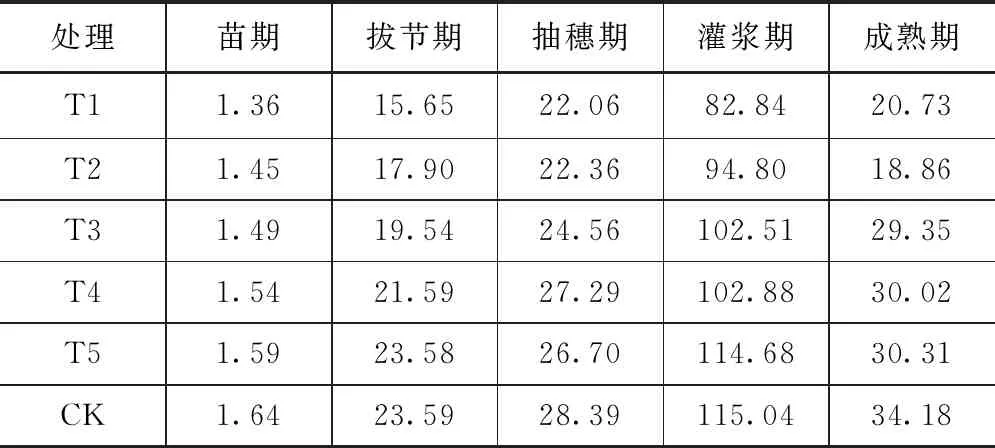

精细灌溉玉米株高变化都是前期缓慢增长,拔节后快速增长,抽穗后期基本稳定[5],并且各处理株高均低于常规膜上灌溉如图2所示。株高在苗期,生长缓慢,拔节-抽穗期生长最快,进入灌浆期以后株高生长速率已很小,营养生长基本停止而转向生殖生长[6],株高增长甚微,精细膜下滴灌制种玉米叶面积指数变化如图3所示。叶面积指数随生育期的推进,呈现出先增加、后稳定、最后又减小的趋势,其中CK在生长中后期叶面积指数明显高于其他处理[6],只有T5较为接近(图3)。在出苗-拔节,由于气温较低,生长缓慢,干物质积累缓慢,拔节-开花期间,干物质积累快,到成熟期又快速积累[6]。灌水均匀度好的处理(T5)干物质日增长量在成熟期期达到最大且与CK相比,差别小。随着滴灌湿润比的提高,玉米生长也加速,进而增加干物质;灌水量小湿润比下降,作物生长高度不齐,平均干物质积累就会减少[7](见表2—3)。

图2 精细膜下滴灌制种玉米变化

图3 精细膜下滴灌制种玉米叶面积指数变化[2]

表2 干物质积累分析[2] 单位:g/m2

表3 干物质日增长量 单位:(g/m2)/d

3.3 作物耗水量测定和计算

(1)耗水量测定

作物耗水量主要受气象要素、土层不同深度水分含量和作物生长不同阶段状况的影响。本研究是膜下滴灌、常规膜上灌溉条件下的作物耗水量,土层含水量采用烘干法、TDR土壤水分测定仪、土壤墒情监测系统等仪器设备测定,作物蒸发蒸腾量用水量平衡法计算。

(2)耗水量计算

作物耗水量受很多因素的影响,其中主要是气象因素、土层不同深度水分含量和制种玉米在不同生长阶段的状况。本研究是精细膜下滴灌、常规膜上灌溉条件下的作物耗水量,土层含水量采用烘干法、TDR土层水分测定仪、土层墒情监测系统等仪器设备测定,作物蒸发蒸腾量用水量平衡法计算。作物耗水量用式(1)计算:

(1)

式中,ET1-2—阶段耗水量,mm;i—土层次号;n—土层总数;ri—第i层土层干容重,g/cm3;Hi—第i层土层厚度,cm;Wi1—第i层在该段的初始含水量,%;Wi2—第i层在该时段末的含水量,%;M、P、K、—段内灌水量、降雨量、地下水补给量,mm;C—段内土层排水量,mm。

计算中K=0(地下水埋深大于30m),C=0(滴灌深层渗漏极少),≤5mm降雨为无效降雨,故式(1)可简化为:

(2)

(3)棵间蒸发规律

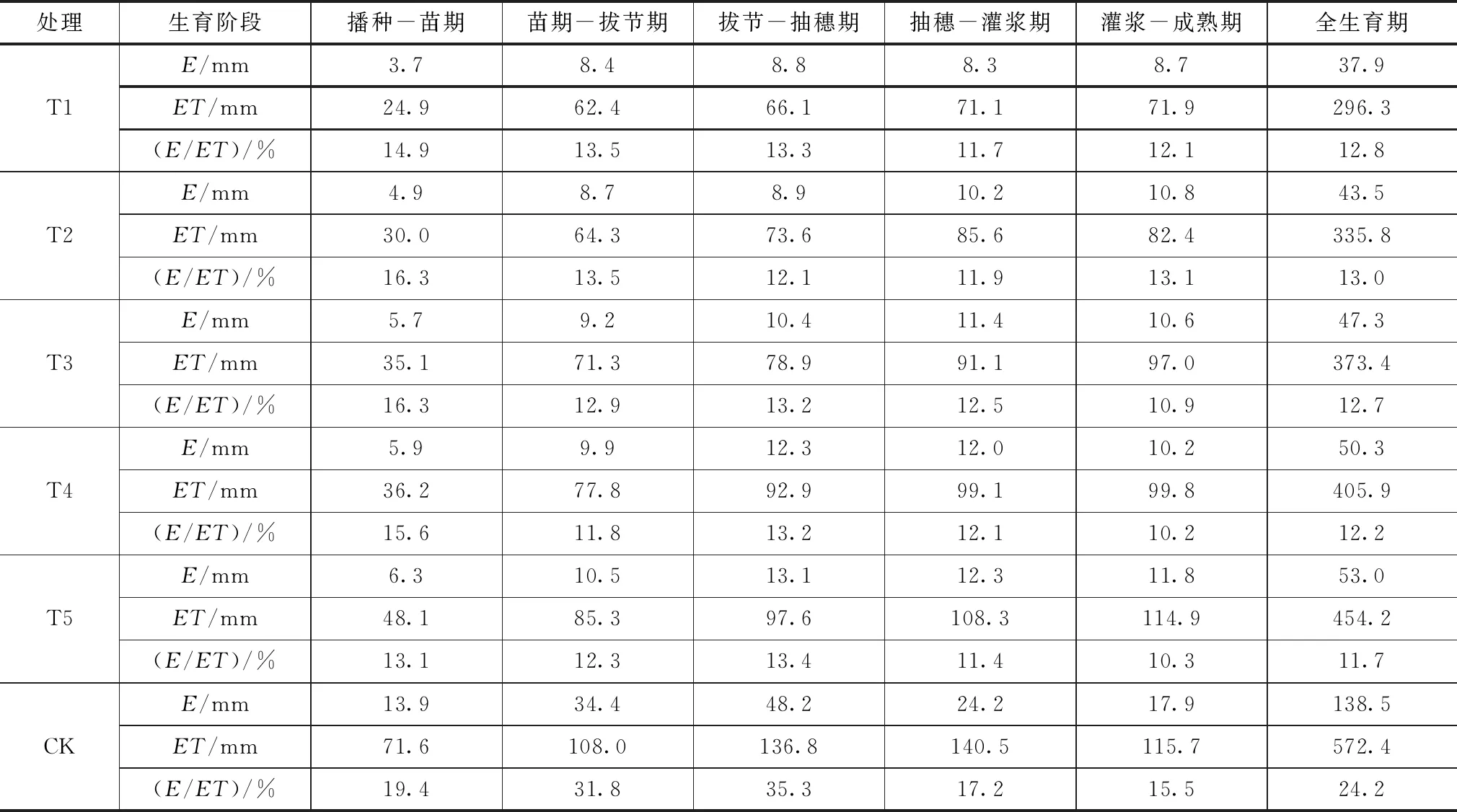

各生育阶段棵间土层蒸发量与阶段耗水量的比例见表4。

表4 各生育阶段棵间土层蒸发占阶段耗水量的比例

播种-苗期由于各处理间土层水分存在差异,因此,阶段耗水量与棵间土层蒸发量差异较大,土层蒸发量最大为CK,最小为T1。苗期-拔节阶段各处理的棵间土层蒸发量占阶段耗水量比例明显减小[8]。各处理棵间土层蒸发耗水量差异较大,CK仍然明显高于其他处理,这主要是由于CK裸地面积较大,导致棵间蒸发较大[9]。在抽穗期,田间耗水转向以植物蒸腾耗水为主,各水分处理的棵间土层蒸发量占阶段耗水量的比例继续减小(11.4%~17.2%)[10]。在全生育期,各处理棵间土层蒸发占总耗水量(%)的大小依次为:CK>T2>T1>T3>T4>T5,占比分别为24.2%、13.0%、12.8%、12.7%、12.2%、11.7%[10]。

3.4 灌水均匀度

根据精细膜下滴灌制种玉米各次灌水后土层含水量实测资料,利用公式(2)计算膜下滴灌制种玉米不同处理灌水均匀度见表5。取5次灌水后实测资料为例计算,各处理在各次灌水后均匀度虽然略有所差异,但由于各处理进口压力、滴头间距、毛管铺设长度、铺设坡度,毛管管径均一致,因此,各处理间灌水均匀度无明显差异。将滴灌处理计划湿润层取为0.6m,对照处理取为1m,由于各处理灌水定额不同,其湿润比随灌水定额大小而变化,灌水定额大,湿润比就大,作物可利用水量就多,有利于作物生长及产量形成,如T5、T4处理,其平均湿润比可达到75%~85%,能满足作物需水的要求。

表5 精细膜下滴灌制种玉米灌水均匀度

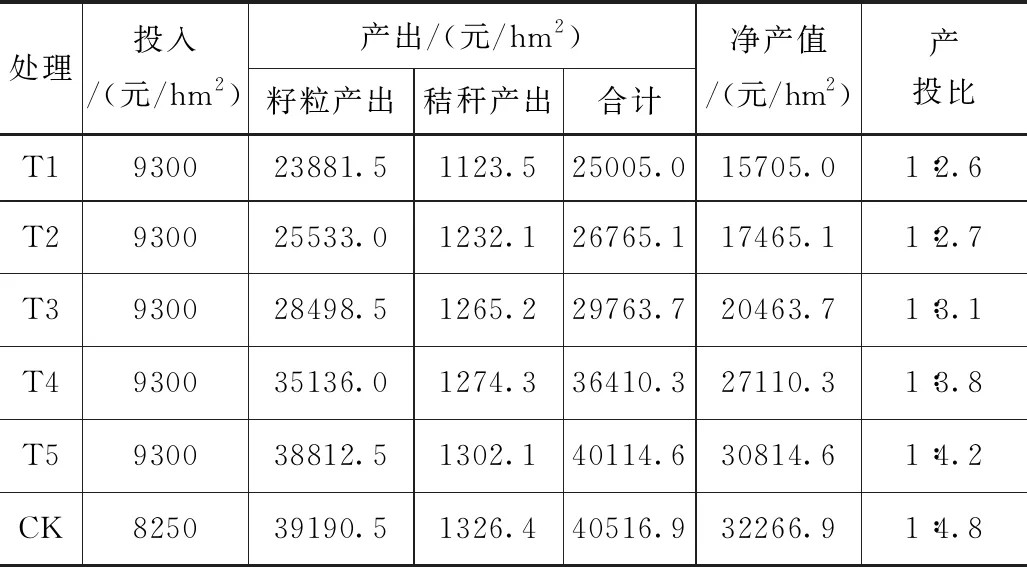

3.5 制种玉米效益

制种玉米的生产成本估算及投入产出分析见表6。由表6可以看出,精细滴灌各处理投入大于对照,主要是滴灌带费及铺设时所需机械费,由于精细滴灌提高了水分利用率,减少了棵间蒸发。虽然灌水量少,但在适宜灌水定额(T5)下能取得较高产量,几乎与CK无差别,但净产值较对照低1452元/hm2。若考虑其节水效益等,其净产值可大于对照。

表6 精细膜下滴灌制种玉米投入、产出分析

4 制种玉米精细膜下滴灌技术要点

(1)内容:秋耕冬灌+春季深翻覆膜+铺滴灌带播种+膜下滴灌[11]。

(2)要求:在前茬作物收获后,秋耕、冬灌,翌年播种前深翻、耙磨、碾压,铺滴灌带、覆膜的工序完成后,按1膜4行人工播种,灌水定额28m3/亩,生育期采用膜下滴灌[11],灌水次数为9次。定期监测土层水分,精确控制灌水量。

(3)指标:制种生育期灌水9次(包括安种水1次),灌水定额28m3/亩。播种时1膜2管,1膜4行,按行距30cm,株距20cm,每穴1~2粒播种。

(4)灌水:灌水时采用管道输水膜下滴灌,全育期灌水9次,每次灌水量28m3/亩,精确控制灌水定额。依靠变频设备控制水泵流量,由电磁阀精确控制灌水量[12- 14]。

(5)追肥:分别在大喇叭期、灌浆期分2次结合灌水追施尿素,每次5kg/亩。

5 结论及建议

5.1 结论

(1)1膜4行、1膜2管、全育期灌水9次、每次灌水量28m3/亩的膜下滴灌设置处理(T5),能取得较高产量和经济效益。

(2)由于投入较多,净产值较对照(CK)低1452元/hm2;若考虑其节水效益等,其净产值可大于对照。

5.2 建议

(1)精细膜下滴灌各处理投入大于对照,主要是滴灌带及铺设时所需的费用高;若能提高滴灌带的质量和重复利用率,可降低精细滴灌节水技术的投入成本。

(2)精细膜下滴灌若第2年都种植制种玉米,会使其发生病、虫害的概率大大提高,产品产量和质量降低;根据不同经济作物的市场行情,倒茬种植瓜类、洋葱、葵花等经济作物,可提高经济效益[15],也有利于精细滴灌技术的推广。