明定陵出土佛菩萨像发簪研究

2022-07-11齐庆媛

齐庆媛

引言

北京定陵是明神宗万历皇帝朱翊钧(1563~1620年)与孝端、孝靖两位皇后的合葬墓,出土各类器物总计2648件(不包括钱币和纽扣)。在这批遗物中包含首饰248件,以发簪为多,达199件,簪顶装饰多为立体造型,制作精美,题材多样。其中五件发簪装饰佛菩萨像,分别是镶珠宝玉佛金簪(D112:41)、镶宝玉立佛鎏金银簪(J124:18)、镶宝立佛金簪(J124:2),以及两件镶宝玉鱼篮观音鎏金银簪(J124:17、J125:14),前一件为孝端皇后物,后四件均为孝靖皇后物。

1990年出版的考古报告《定陵》详细描述了五件发簪的基本信息,包括出土位置、造型、材质、工艺、尺寸与重量,为此后学术研究所沿袭。扬之水先生在梳理明代鱼篮观音簪时,将孝靖皇后的两件发簪(J124:17、J125:14)纳入其中一并分析,揭示出鱼篮观音簪的粉本来源及蕴含的世俗情感,极大地推进了研究进程。

以往研究给笔者带来启发的同时,也引发了进一步思考。作为宫廷首饰的佛菩萨像发簪,与其他社会阶层同类饰物有怎样的联系与区别呢?孝靖皇后的两件立佛簪实属罕见,能否辨识立佛的尊格属性,两件鱼篮观音簪宗教信仰的成分尚存多少?五件发簪却有四件属于孝靖皇后,其背后的原因是什么?带着这些疑问,笔者展开了深入探讨,以期得出新的认识。

一、孝端皇后的镶珠宝玉佛金簪

镶珠宝玉佛金簪(D112:41)(图 1),出土于孝端皇后棺内西端(头部),通长10.6厘米,簪顶长4.3厘米,重15.3克。簪脚垂直向下,簪顶为莲花座承托桃形火焰背光,背光内嵌桃形白玉,中间装饰一尊红玉小型佛像上半身,双手拢于袖中,根据佛像下方连缀处金丝断裂痕迹推测,原初应为坐佛,惜腿部遗失。莲花座表现为八瓣,嵌红宝石五颗,蓝宝石三颗,上方左右用金丝各系珍珠一颗。此发簪用材考究,做工精致,尽显皇室的华美富丽,与明代流行的佛像簪既有联系,又有区别。

图1:北京定陵出土镶珠宝玉佛金簪(D112:41)(出自《定陵出土文物图典》卷一图61)

簪钗装饰佛像,在宋代已经出现,至明代蔚然成风。明墓出土实物及存世肖像画显示,装饰发簪的佛像大多数为坐姿,这显然受到观音菩萨像宝冠之中化佛的影响。南京太平门外板仓明徐膺绪夫妇墓出土坐佛金簪(图2),是时代较早的一例,簪脚平直后伸,簪顶佛像着袒右式袈裟,施禅定印,结跏趺坐于莲花座上,与明代美术作品中流行的佛像造型一致。

图2:南京太平门外板仓明徐膺绪夫妇墓出土坐佛金簪(笔者摄)

常州武进明王昶继室徐氏墓出土䯼髻与头面(图3), 清晰展现了坐佛簪的插戴方式和位置。䯼髻上插戴由顶簪、挑心、花钿、满冠等组成的一副头面,这是明代已婚女子盛妆的主要组成。位于䯼髻正面位置的挑心是一尊金佛像端坐在莲花座上,双手合十,尤其引人注目。

图3:常州武进明王昶继室徐氏墓出土䯼髻与头面(笔者摄/文字)

中国美术馆藏明佚名绢本设色影像(图4),其中两位着礼服的命妇和一位穿常服的妇人皆插戴坐佛挑心,坐佛外围表现出火焰状身光。类似的实物,见于上海卢湾区李惠利中学明墓出土镶宝玉坐佛金簪,出土时即插在银丝䯼髻正面位置,坐佛火焰状身光呈摩尼宝形,其上镶嵌七颗宝石(六颗已脱落)。

图4:中国美术馆藏明佚名绢本设色影像(笔者摄)

对比以上实例可以看出,大多数坐佛簪是作为挑心使用,簪脚以平直后伸或自下而上的方式插入。坐佛造型并不统一,难以判断尊格属性,普遍具有祈福、护佑的涵义。坐佛簪受到社会各阶层的喜爱,至明代晚期普遍装饰火焰状背光且镶嵌宝石。孝端皇后的镶珠宝玉佛金簪应是时代潮流的产物,然而其插戴方式却是自上而下,与挑心有所不同。

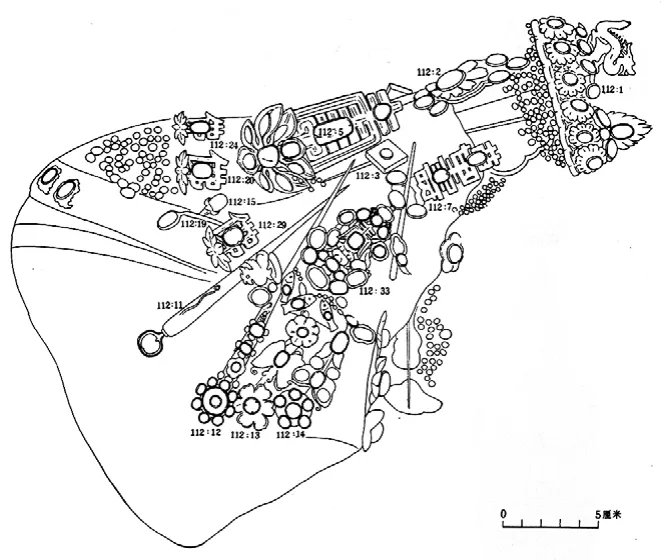

孝端皇后首饰共49件,其中发簪44件,这些首饰均出于孝端皇后棺内头部,出土时头顶后部(即挽发髻地方)戴一深褐色的棕制尖帽。通过考古线图可以了解部分簪钗的插戴方式和位置(图5),遗憾的是未标识出镶珠宝玉佛金簪。棕帽即用棕丝编的䯼髻,其上的首饰往往以一副头面为单位整体插戴。扬之水先生认为孝端皇后插戴的首饰是主题纹样不同的两副,即金镶玉龙牡丹珠宝首饰一副(复原簪七件,钗一件),金镶玉嵌宝万寿吉祥首饰一副(复原簪12件),后者包含镶宝玉“万寿”字金簪(顶簪)、镶宝玉“寿”字金簪(挑心)、镶宝玉“卍寿”字金簪(掩鬓)等,为祝寿题材,“万寿”字簪多是为帝后诞辰而制。此外,尚有发簪20余件,其中镶珠宝玉佛金簪与五件镶宝玉“佛”字金簪的设计理念,类似于“寿”“万寿”“卍寿”,具有吉祥寓意,笔者认为也应该是同一副首饰的组成部分。“头面之一副,讲究者,依《天水冰山录》所记,总在十至十二三事左右,或多至二十余事或少至五事七事。”孝端皇后的金镶玉嵌宝万寿吉祥首饰一副或许由20余件组成,镶珠宝玉佛金簪应是其中之一,而装饰的佛像似乎也成为吉祥符号。

图5:孝端皇后棕帽上所插簪钗线图(出自《定陵》第25页图31)

二、孝靖皇后的镶宝玉立佛鎏金银簪与镶宝立佛金簪

镶宝玉立佛鎏金银簪(J124:18)(图6)与镶宝立佛金簪(J124:2)(图7),均出自孝靖皇后棺内西端(头部)。J124:18,簪脚垂直向上,通长15厘米,簪顶长8.1厘米,重40.5克,簪顶焊接有花丝制作的火焰状背光托和莲花托座,中间镶白玉雕立佛一尊,跣足踏莲花,身着右肩半披式袈裟,左手置于腹前掌心向上(以物象自身为基准判断左右方向,全文皆同),右手下垂掌心向外施与愿印。立佛头顶覆华盖,其上一尊小佛像坐在莲花座上,双手合抱于胸前。背光两侧原各有三个梵文字,右侧缺上方一字。底托上嵌红蓝宝石五颗。J124:2,簪脚垂直向上,通长11.8厘米,簪顶长7厘米,重27.6克,簪顶有花丝制作的火焰状背光及托座,镶嵌红蓝白宝石11颗,中间装饰一尊立佛,两足分别踏莲花。立佛顶有肉髻,双目下垂,胸刻“卍”字,袈裟式样与手势与J124:18相仿,唯左手处托一碗状物。关于此碗状物,《定陵》及此后研究均认为是钵。仔细观察,碗状物不规则的外形与钵差异较大,而且其底端位于左手指尖处,有悖于用手掌托钵的常用姿势。笔者认为碗状物或许是嵌宝石的石碗,只是宝石脱落而已,其与周围11颗宝石共同起到装饰作用。在所塑造的人物身上镶嵌宝石,是明代首饰常用手法,不足为奇。

图6:北京定陵出土镶宝玉立佛鎏金银簪(J124:18)局部(出自《定陵》彩版106)

图7:北京定陵出土镶宝立佛金簪(J124:2)(出自《定陵出土文物图典》卷一图141)

需要特别指出的是,明代坐佛簪十分盛行,而立佛簪比较罕见,北京定陵出土的这两件特征显著,其重要性不言而喻。然而以往学界对两件立佛簪仅限于客观描述,未作具体深入探讨。笔者基于立佛的造型特征,采用文献和图像互证的方法,辨识出J124:18与J124:2簪顶立佛均为阿弥陀佛接引像(或化像),简称接引像,具有接引众生往生西方净土(或极乐)世界的意涵,其出现与净土宗的广泛流行密切关联。

宋代及其以降,净土宗以简便易行的修持方式,在社会上保持着持久的生命力和巨大的影响力,尤其是经典宣扬的接引往生,成为广大信众的共同理想,西方净土世界的教主阿弥陀佛接引像(或化像)随之流行开来。较早文献记载见于南宋宗晓编《乐邦遗稿》卷下:“四明(今宁波)宝云道场有义学思觉,命工画阿弥陀佛接引化像,冀欲增长念佛三昧也。持见延庆竹庵,可观稽首说偈赞之曰:‘紫金光聚,白玉明毫,唯心本性,境界非高,三辈九品,八德四光,一念清净,即见西方。’”虽然未言所画图像的造型特征,但是通过偈赞可推知其经典来源。“三辈九品”指的是往生西方净土世界的众生,根据智慧功德深浅的不同,可以分为上、中、下三辈,每一辈又细分为上、中、下三品,源自南朝·宋畺良耶舍译《佛说观无量寿佛经》十六观中的第十四、十五、十六观。

九品往生时,常有西方三圣、无数化佛等迎接,《佛说观无量寿佛经》载:“上品上生者……生彼国时,此人精进勇猛故,阿弥陀如来与观世音及大势至,无数化佛,百千比丘,声闻大众,无量诸天,七宝宫殿……阿弥陀佛放大光明照行者身,与诸菩萨授手迎接。(中略)上品下生者……阿弥陀佛及观世音并大势至,与诸眷属持金莲华,化作五百化佛,来迎此人,五百化佛一时授手。”授手迎接的姿势,成为工匠创作阿弥陀佛接引像的依据,大量宋元时期的作品可以印证这一推断。诸如,南宋宁波地区普悦绘《阿弥陀佛三尊像》、南宋淳熙十年(1180年)《阿弥陀佛净土图》(图8)、南宋至元代张思恭绘《阿弥陀佛三尊像》(两幅)等,阿弥陀佛均为接引像造型,并且形成较为统一的模式,即右手下垂掌心向外施与愿印;左手至胸腹前平放,拇指与中指相捻施说法印。而在图8中,观世音菩萨宝冠正中的立化佛也表现为阿弥陀佛接引像,其影响可见一斑。此外,额济纳旗黑水城遗址出土多幅西夏《阿弥陀佛接引图》,与汉地造型相比较,右手基本一致,些微差别是左手在胸前抬起。

图8:南宋淳熙十年(1180年)绢本设色《阿弥陀佛净土图》(出自《圣地宁波》图57)

值得一提的是,根据已知的阿弥陀佛接引像可以推测,其雏形产生于唐代,大致分为左手下垂与右手下垂两类,如敦煌莫高窟初唐第341窟南壁无量寿经变左、右侧的阿弥陀佛立像。由此可见,宋元时期的阿弥陀佛接引像绝大多数为右手下垂的姿势,大概是基于世俗人的习惯。

至明代,阿弥陀佛接引像在社会上流传更加广泛。净柱编《石雨禅师法檀》卷12收录了三则《接引像赞》:“不立一尘舍师不得,不舍一法取师不得,不取不舍,恁么得依旧劳他一臂力;吾师脚跟不点地,才闻唤着忙回视,一缕纤云引臂长,逢人便道西方事,霜林夜半鸟惊栖,无令好梦风吹去;尽作唯心净土观,迟迟五浊放身安,迢迢每欲空回首,臂已长伸屈复难。”智旭著《灵峰蕅益大师宗论》卷八载:“比丘智旭,居灵峰山……公其谛信法华威力及阿弥愿轮,顿除爱见之私,速往金莲之津。迨予报尽,垂手来迎,同觐慈尊,共秉梵音。回视西湖殿里,接引像旁,披诚发露。”智旭即明末四大高僧之一蕅益大师,主张融合禅、教、律而汇归净土。文献指明接引像的显著特征是臂长、垂手来迎,将其陈设在寺庙殿堂表明主体性大为增强。故宫博物院藏明代青铜阿弥陀佛接引像(图9)便是很好的例证,造型基本承袭宋元传统。

图9:故宫博物院藏明代青铜阿弥陀佛接引像(笔者摄)

上述推论证实,定陵出土的两件立佛簪(J124:18、J124:2),正是在明代阿弥陀佛接引像盛行的背景下产生的。那么,J124:18立佛头顶华盖上的小坐佛应代表了西方净土世界,阿弥陀佛接引像与小坐佛的组合象征接引往生的全过程,至于背光两侧梵文字待下文论述。

三、孝靖皇后的两件镶宝玉鱼篮观音鎏金银簪

两件镶宝玉鱼篮观音鎏金银簪(J124:17、J125:14)(图 10、11)均出自孝靖皇后棺内西端(头部)。J124:17,簪脚垂直向上,通长17厘米,簪顶长7.4厘米,重37.3克,簪顶焊接有花丝制作的火焰状背光托和仰覆莲花组成的托座,中间镶白玉雕鱼篮观音一尊,跣足踏莲花,身着长衣和裙,肩挎披帛,左手下垂,右手提篮。鱼篮观音头顶覆华盖,其上一尊小佛像坐于莲花座,背光两侧各有三个梵文字,底托上嵌红蓝宝石五颗。J125:14,簪脚垂直向上(似有残损),通长11.1厘米,重35.8克,簪顶背托、底托、梵文字、小坐佛与J124:17毫无二致,只是鱼篮观音右手下垂,左手提篮,与J124:17呈对称构图。

图10:北京定陵出土镶宝玉鱼篮观音鎏金银簪(J124:17)(出自《定陵出土文物图典》卷一图150、151)

图11:北京定陵出土镶宝玉鱼篮观音鎏金银簪(J125:14)(出自《定陵出土文物图典》卷一图152)

发簪装饰取用鱼篮观音,说明该形象在明代已经为世人所熟知,有必要对其来历和传说作简单梳理。鱼篮观音是中国本土创造的观音形象之一,至迟在宋代已经流行,并且与马郎妇观音合为一体。北宋寿涯禅师《渔家傲·咏鱼篮观音》:“深愿弘慈无缝罅,乘时走入众生界。窈窕丰姿都没赛。提鱼卖,堪笑马郎来纳败。清冷露湿金襕坏,茜裙不把珠缨盖。特地掀来呈捏怪。牵人爱,还尽许多菩萨债。”关于马郎妇的事迹较早见于中唐李复言《续玄怪志》之《延州妇人》,后来经过不断演绎,形成大致的故事梗概:观音菩萨为了普度众生而化身为美丽的女子,以色相诱引痴昧众生读诵佛经。马郎妇/鱼篮观音化身为民间女子形象度化众生,蕴含着佛教方便设教的道理,具有较强的适应性和亲和性,从而在民间得以广泛流传。

现存鱼篮观音图像较早实例不晚于元代,尤以明代作品为多,显著特征是鱼篮观音的形象仿佛世间女子,以鱼篮为法器。典型实例为西安宝庆寺明景泰二年(1451年)画像碑、故宫博物院藏明嘉靖二十四年(1545年)铜像(图12),以及北京海淀区慈寿寺明万历十五年(1587年)画像碑(图13)、西昌泸山观音阁明万历十五年(1587年)画像碑、北京门头沟区樱桃沟明万历二十二年(1594年)画像碑。三例万历年间的

画像碑,均刻有万历皇帝生母孝定慈圣李太后的篆书印玺“慈圣宣文明肃皇太后之宝”。明代宫廷与民间对鱼篮观音的推崇,促使其成为发簪流行的装饰元素,北京定陵出土两件镶宝玉鱼篮观音鎏金银簪、蕲春县明都昌王朱载塎夫妇墓出土金镶宝鱼篮观音簪、兰州白衣寺多子塔出土明崇祯五年(1632年)金累丝嵌白玉鱼篮观音簪等均可为例。

图12:故宫博物院藏明嘉靖二十四年(1545年)青铜鱼篮观音像(出自故宫博物院数字文物库,文物编号为00021557)

图13:北京海淀区慈寿寺明万历十五年(1587年)鱼篮观音画像碑线图(笔者绘)

扬之水先生对鱼篮观音簪作了独特阐释:“信仰与装饰的结合,固有祥瑞、护佑之企盼,不过对美的追求该是远过于宗教修习的意义。”然而,具体到北京定陵出土的两件鱼篮观音簪情形却有所不同。两件发簪的鱼篮观音不但呈现造型相同、方向相反的对称构图,而且其华盖之上的坐佛、背光两侧梵文字、底托,乃至材质、工艺、镶嵌宝石的数量和位置,均与上文提及的镶宝玉立佛鎏金银簪(J124:18)一般无二。这表明三件发簪具有相同设计理念,甚至是由同一位工匠制造,在实际使用过程中,不排除配套出现的可能性,即立佛簪居中,两件鱼篮观音簪左右对称分置两侧,采取自下而上的方式簪戴。

既然立佛簪体现了阿弥陀佛接引众生往生西方净土世界的意旨,两件鱼篮观音簪应具有与之相近的思想内涵。从这个角度出发,需要回归到观音信仰的本质重新解读鱼篮观音。汉地佛教观音信仰具体分为“称名救难型”“智慧解脱型”“密仪持咒型”“净土往生型”“行善积福型”“解疑释惑型”六种形态。这六种信仰形态相互融合,形成完整的观音信仰体系,其核心是慈悲救度现世苦难众生。鱼篮观音作为观音菩萨的化身,以美貌方便设教,是救度众生的一种方式。两件鱼篮观音簪华盖上的小坐佛,进一步明确了救度目标——往生西方净土世界,其思想来源则是“净土往生型”信仰形态。在《佛说观无量寿佛经》等净土类经典中,观音菩萨不但是阿弥陀佛的上首弟子,协助其说法并接引众生往生西方净土世界,而且将来继承阿弥陀佛成佛,成为西方净土世界的教主。

图14:梵文字对比图(笔者制图)

孝靖皇后首饰共94件,从出土位置判断大致分为两副,一副出于孝靖皇后棺内头部(发髻或棕帽)及其周围(编号为靖饰一),这副当为孝靖皇后死时随葬的;另一副出于头顶西端的一个棕帽上(编号为靖饰二),可能是迁祔定陵时随葬的。靖饰一应为其生前簪戴,共47件,包含簪42件,钗两件,笔者认为这批簪钗按照装饰题材可以分为三类。第一类是佛教题材,包括本文论及的两件立佛簪、两件鱼篮观音簪,此外还有两件镶宝玉覆莲金簪、两件莲花形金簪等,莲花也是西方净土世界的象征,那么第一类首饰的主题思想可以确定下来,即阿弥陀佛与观音菩萨接引众生往生西方净土世界,暗示孝靖皇后具有浓厚的净土信仰。第二类是道教题材,第三类是蝶恋花题材,在此不一一赘述,待后续研究。

四、明万历年间宫廷佛教信仰状况与定陵出土佛菩萨像发簪之间的内在联系

五件佛菩萨像发簪之外,定陵地宫还出土了大量与佛教相关的随葬品,可以推断出万历帝后生前崇奉佛教。诸如,万历皇帝棺内遗体左手处放置三串念珠,孝端皇后棺内头部北侧漆盒中亦有三串念珠。孝靖皇后棺内最上层覆盖素缎“经被”,中部有大字横书“南无阿弥”四字尚可认出,右下方有大字“华严”两字可辨。“经被”又称“陀罗尼经被”“往生被”,是密宗盛行的产物,作为一种特殊随葬品,上面有多种文字书写的经文及诸佛菩萨功德名号、真言密咒等,人临终之际,将经被覆盖在其遗体上,能令亡者灭除罪障、清净恶业,往生西方净土世界。经被的使用在明代较为罕见,至清代纳入典章制度。孝靖皇后遗体上覆盖的经被,残存文字“南无阿弥”原初应为“南无阿弥陀佛”,表明她最大的心愿是祈求阿弥陀佛接引往生西方净土世界,这与四件发簪的用意完全一致,是其生前净土信仰的又一实物证据。

万历帝后崇信佛教受到孝定慈圣皇太后的直接影响。慈圣皇太后笃信佛教,大张旗鼓地开展佛事活动,广修佛寺、颁赐经书、结交高僧,被世人尊为“九莲菩萨”,作为宫中奉佛的核心人物,引领、推动了明万历年间宫廷上下崇佛兴佛的热潮。这为佛菩萨像发簪在后宫的流行创造了有利环境。然而两位皇后的发簪存在明显差异,其背后原因值得进一步探讨。

孝端皇后王氏是神宗万历皇帝的原配,于万历六年(1578年)册立为皇后,甚得慈圣皇太后欢心,“正位中宫者四十二年,以慈孝称”,于万历四十八年(1620年)崩,与神宗合葬定陵。孝端皇后终其一生未生皇子,却能够在皇后之位上岿然不动。其首饰彰显了皇后的尊贵地位,仅有的一件佛像簪成为万寿吉祥首饰中的组成部分,传递出人世间的美好心愿,也成为佛教世俗化的一种表现形式。

孝靖皇后与孝端皇后在宫中的境遇有天壤之别。通过文献记载得知,孝靖皇后王氏生前并未册封为皇后,“初为慈宁宫宫人”,被神宗私幸后有身孕。起初神宗试图否认王氏怀有自己的骨肉,慈圣皇太后“命取内起居注示帝”,神宗不得已才承认。万历十年(1582年)四月封恭妃,八月生皇长子朱常洛(明光宗)。王氏虽然生了皇长子,可是并没有得到神宗的宠爱,神宗以皇长子为都人(宫人)子之由,迟迟没有立其为太子。慈圣皇太后怒斥神宗“尔亦都人子”,神宗“伏地不敢起”,于是在万历二十九年(1601年)立皇长子为皇太子,然而直到万历三十四年(1606年)皇长孙出生,王氏才进封皇贵妃。尽管与皇太子同处后宫,母子却不能相见,至“三十九年病革,光宗请旨得往省,宫门犹闭,抉钥而入。妃目眚,手光宗衣而泣曰:‘儿长大如此,我死何恨!’遂薨”,葬天寿山。至熹宗即位后,上尊谥曰“孝靖温懿敬让贞慈参天胤圣皇太后”,迁葬定陵。

孝靖皇后长年不得宠,加之处处受到宠妃郑贵妃的挟制,致使双目失明,其内心的苦楚可想而知,在这样凄惨的处境下,她将佛教作为精神寄托和心灵安慰,而“无有众苦,但受诸乐”的西方净土世界,则成为其向往的理想归宿。《宛平县资福寺开山守心端禅师塔铭》载:“师名镇端,字守心……发愿曰:‘无论黑白愚智人畜,凡有知者,沾我滴水,食我粒米,同生阿弥陀佛国中,无量寿觉亲为授记,登不退转……母曰恭妃,闻师德风,笃信归依。”可知孝靖皇后很早便皈依佛门,跟随守心端禅师修持净土法门。孝靖皇后一生幸得慈圣皇太后的垂顾,她的佛事活动常与慈圣皇太后共同进行,如万历二十三年(1595年)《敕赐慈隆寺碑》载:“圣母皇太后之所赐造,皇恭妃之所剏建。”慈圣皇太后曾延请如迁法师“于慈寿寺,开净土法门,在会者千二百众”,想必孝靖皇后也参与其中。而慈圣皇太后所尊崇的鱼篮观音,自然被孝靖皇后信奉。通过以上分析,便不难理解两位皇后佛菩萨像发簪有所差异的原因。

结语

北京定陵出土的五件佛菩萨像发簪是时代的产物,然而其独特性更值得思考和探索。本文分析了孝端皇后的佛像簪渗透的世俗情感,着重探究了孝靖皇后的四件佛菩萨像簪,揭示出往生西方净土世界的思想内涵。继而就两位皇后发簪差异性形成的原因进行了探讨。五件佛菩萨像簪折射出明万历年间宫廷佛教信仰的状况,以及两位皇后的人生境遇。当佛菩萨像成为首饰的装饰题材,其宗教信仰的成分尚存多少?倘若不具体到持有者本人,便难以回答。此五件发簪促使笔者关注文物背后的历史,“由物及人”,金银和宝石制成的首饰似乎活了起来。

注释:

① 中国社会科学院考古研究所、定陵博物馆、北京市文物工作队:《定陵》,北京:文物出版社,1990年,第196、198页。

② 王丽梅:《明定陵出土的万历帝后发簪研究》,《明史研究》 (第13辑),2013年,第244-255页。张雯:《明定陵出土金簪装饰中的佛教因素》,《东方收藏》,2014年第2期,第22-25页。

③ 扬之水著:《中国古代金银首饰》卷二,北京:故宫出版社,2014年,第503-505页。扬之水:《“繁华到底”——明藩王墓出土金银首饰丛考》,收录浙江省博物馆编、倪毅主编:《金玉默守:湖北蕲春明荆藩王墓珍宝》(专论),北京:中国书店,2016年,第5-8页。

④ 北京市昌平区十三陵特区办事处编:《定陵出土文物图典》卷一,北京出版社出版集团、北京美术摄影出版社,2006年,图61。

⑤ 北朝晚期以来,受《佛说观无量寿佛经》的影响,观音菩萨像的显著特征是宝冠中安置化佛。虽然经典记述为“立化佛”,但在美术作品中化佛存在坐像和立像两种形式,而且以坐像为多。北宋及其以降,十二圆觉菩萨像、地藏菩萨像等受其影响,宝冠中有化佛的情况也时有所见。

⑥ 徐膺绪是明初开国功臣中山王徐达四子,其墓葬年代为永乐十四年(1416年)。

⑦ 王昶生于明弘治八年(1495年),卒于明嘉靖十七年(1538年),是镇江卫指挥使、昭勇将军王洛次子。王昶继配徐氏赠孺人,墓葬年代约在嘉靖至万历年间。

⑧ 上海市文物管理委员会、何继英主编:《上海明墓》,北京:文物出版社,2009年,第164页,彩版一一六:5。

⑨ 前引《定陵》,第196页。

⑩ 前引《定陵》,第25页图31。

⑪ 扬之水著:《古诗文名物新证》,北京:故宫出版社,2013年,第199-203页。前引《中国古代金银首饰》卷二,第728-729页。

⑫ 前引《古诗文名物新证》,第198页。

⑬ 前引《定陵》,彩版106。

⑭ 前引《定陵出土文物图典》卷一,图141。

⑮《大正藏》第47册,第241页中。

⑯ 《大正藏》第12册,第344页下—345页上。

⑰ 京都清净华院藏。奈良国立博物馆编集:《圣地宁波》,奈良国立博物馆,2010年,图56。

⑱ 京都知恩院藏。前引《圣地宁波》图57。

⑲ 京都庐山寺、禅林寺藏。前引《圣地宁波》图 58、59。

⑳ 圣彼得堡冬宫博物馆藏。

㉑ 敦煌研究院编、施萍婷主编:《敦煌石窟全集5 阿弥陀经画卷》,香港:商务印书馆有限公司,2002年,图28。

㉒ 《嘉兴藏》第27册,第120页中。

㉓ 《嘉兴藏》第36册,第397页上。

㉔ 前引《定陵出土文物图典》卷一,图150至152。

㉕ 唐奎璋编:《全宋词》,北京:中华书局,1965年,第213页。

㉖ 拓片由西安碑林博物馆藏。

㉗ 前引《中国古代金银首饰》卷二,第505页。

㉘ 李利安著:《观音信仰的渊源与传播》,北京:宗教文化出版社,2008年,第47、48页。

㉙ 林光明编著:《兰札体梵字入门》,台北:嘉丰出版社,2004年,第11-27页。

㉚ 《大正藏》第20册,第59页下。

㉛ 前引《定陵》,第197、198页。

㉜ 前引《定陵》,第233页。

㉝ 前引《定陵》,第25页。

㉞ [清]张廷玉等撰:《明史》卷114,北京:中华书局,1974年,第3536页。

㉟ 前引《明史》卷114,第3535、3537页。

㊱ [明]谈迁:《国榷》卷85载:“孝靖皇太后三十年幽困。郑贵妃禁制皇祖,经年不容一见,反以母妃礼事之,致皇太后积怒,泪尽目枯,请复其仇。”北京:中华书局,1958年,第5213页。

㊲ [明]憨山德清阅:《紫柏尊者全集》卷22,《卍新续藏》第73 册,第339页上。

㊳ [后秦]鸠摩罗什译:《佛说阿弥陀经》,《大正藏》第12册,第346页下。

㊴ 北京图书馆金石组编:《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》(第58册),郑州:中州古籍出版社,1989年,第61页。

㊵ [明]福善日录:《憨山老人梦游集》卷28,《卍新续藏》第73 册,第662页下。