2007年的“全国十大考古发现”

2022-07-11海未平

海未平

2006年6月初,一个惊人的消息像一群炸窝的飞鸟,从石人子村传遍了整个巴里坤草原。

“东黑沟来了一帮挖财宝的外地人,挖出了很多金银财宝,已经拉走了一卡车金砖!”

巴里坤石人子村是一个多民族混居的村落,三四百户人家,汉族聚居在山下,种田为生,哈萨克族散居在半山坡,放牧为生。千百年来,这个偏远的乡村很少有什么新鲜事情发生,人们的生活消磨在一代又一代、一日又一日的平凡与庸常之中。这里贫瘠而蛮荒,除了漫山遍野的石头,就是摇曳在风中的莽苍草场,不多的田地蜷缩在山下盆地底部的河流两岸。所以,关于东黑沟挖出金银财宝的消息,着实让人惊诧好奇,也让人充满无限的想象和猜测。乡亲们放下碗筷,丢下锄头,扔下牲畜,纷纷前来打望,仿佛不在现场就会错过一次人生的机遇。

乡亲们在石人子村并没看到“金银财宝”,但是却见到了前来“挖财宝”的人。那正是西北大学王建新教授带领的考古队。

2006年春,王建新收到了国家文物局同意发掘东黑沟遗址的执照。从那时候起,他就开始着手准备,并向国内同行发出邀请。其实,王建新在丝绸之路沿线的考古调查和发掘工作早就在圈内引起了关注。这次东黑沟考古发掘工作,考古学界富有盛名的北京大学林梅村教授、南京大学水涛教授、中国人民大学魏坚教授都派出自己的学生前来襄助,这既是一次教学实习,也是一次机会难得的学术交流。

6月初,王建新带领西北大学刘瑞俊、陈新儒、陈小军,博士生周剑虹,研究生席琳、习通源、任萌、磨占雄、张凤,留学生宫胁史朗、金杉大志,还有中国人民大学博士生王晓琨、魏靖,北京大学博士生马健、硕士生黄姗、留学生筱原典生,南京大学博士生宋亦萧,已经被意大利东方大学录取的西北大学毕业生李韬,以及哈密文物局的于建军、周晓明,分两批奔赴新疆巴里坤县。现在,当这些名字出现的时候,大多数后面已经缀满了各种头衔,教授、研究员、主任、馆长、所长、局长、院长等等。而当年青葱的面孔和新奇的眼神,现在已经历练和沉淀出了自信、稳健和敏锐,每个人的书桌上几乎都摞起了沉甸甸的丰硕的学术成果。

年轻人将这次考古发掘称之为东(意大利东方大学)、西(西北大学)、南(南京大学)、北(北京大学)、中(中国人民大学)五大高校会战东天山。还有人调皮地开玩笑说,这桌麻将“东西南北中”都全乎了,希望发掘结果是“发财”,而不是“白板”。

考古队将大本营驻扎在了公路边的石人子村三组。村长赵建强腾出一个空院,里面有五间土坯平房。屋内水泥地面,石灰白墙,干净而清爽。考古队进驻之后,院子里一下热闹了起来。

围墙外和大门口聚满了人,抽着旱烟披着黑褂子的汉族长者,骑着马满眼狐疑远远观望的哈萨克牧民,还有满地撒欢嬉笑打闹的小巴郎们。

考古队反复给乡亲们澄清,他们不是来“挖宝”的,而是来“考古”的。于是“考古”便成了巴里坤草原上被人津津乐道的词汇。还有许多人将信将疑,“说的是考古,实际上就是挖财宝”。所以,考古队的驻地和发掘现场总有许多双眼睛在盯着他们的动向。

考古队的生活条件比去年有了天壤之别,不用再住在半山坡上那座废弃的破房子里了。年轻人搭起了上下两层的架子床,每天晚上看书、聊天,房间里不时传出笑声,仿佛这里依然是大学宿舍。女孩子们利用一切空闲细心布置自己的小天地,从工地上下来,总是顺手掐上一把野花,插在瓶子里,摆在桌子上或者放在床头边,鲜花和香皂的味道散发出闺房独有的雅致和情调。考古队聘请陈小军的爱人徐小霞做专职厨师。这位朴实健硕的河南女子,从早到晚忙忙碌碌,为二三十位师生的三餐不停操劳。王建新他们在辛劳之余吃上了可口的饭菜,再也不用为做饭的事情耗费心思了。考古队还在工地旁搭了一座帐篷。沉浮于巨石、沙土、荒草之中的帐篷,就像飘摇在大浪中的一叶小舟,虽然略显单薄,但足以避过山雨与烈日。在大家的心目中,它就是一座战地堡垒。

考古队希望招募十几名开土方的民工,结果报名的青壮年挤满了村长的院子。大家觉得在家门口做工,既能顾家又能挣钱,实在是机会难得。其实,他们的心思更多的还是放在“挖财宝”这件事情上。

然而等待他们的却是异常繁重的体力劳动。他们必须在考古队划定的探方里搬石取土,时而猛挖猛搬,时而要小心翼翼。关键时候还要用小铲一小层一小层刮土,甚至要用毛刷轻轻拂扫。这并不是想象中的“挖财宝”。而且经过一段时间的工作,他们也发现,这些教授和学生们关心的并非“金银财宝”,而是埋在地下的所有物件,包括碎陶片、石器、木器、遗骨等等。渐渐地,他们有点明白“什么是考古了”。更让乡亲们兴奋和惊奇的是,半山腰上那些祖孙几代人都熟视无睹、平常无奇的石堆下面,竟然隐藏着巨大的秘密。他们居住的地方竟然曾经发生过许多故事,拥有辉煌而显赫的过去。

乡亲们对考古队的态度也逐渐发生了变化,从开始的警惕、戒备变成了敬重和亲近。马健和习通源每天下午从工地上回来,都会在门口的木长凳上坐一会儿,吹着山风,喝着啤酒,眺望天山,谈天说地。这时候,村里的人就会凑过来问东问西,没有地域偏见,没有知识差异,没有身份障碍,甚至没有固定话题。世界在所有年轻人的眼里,具有相同的色彩、温度、憧憬与豪情。村子里每逢嫁女或者娶亲,都会邀请王建新出席。西北大学王教授参加了某次仪式,会成为主家的脸面和荣耀。村民们不再把考古队看成别有所图的“挖财宝”的外地人。他们觉得这些人和自己一样朴实诚恳,做事投入而笃定,学识渊博而不造作,是值得信赖的“自家人”。要是谁家宰了羊,就会像邀请亲戚一样邀请考古队員们来家里,一起吃羊肉焖饼,一起喝“肖尔布特”。村民们的热情就像炉膛里的火焰,走得越近就越炽烈。那些参加考古发掘的民工们经常义正词严地纠正别人,“我们不是在打工,我们也不是在挖财宝,我们是在搞考古!”

潜移默化中,考古队给村民们普及了考古知识,灌输了文化遗产保护意识。直至今日,巴里坤地区的群众对各种遗址的保护和爱护仍然走在新疆的前列。

考古队每天早上出发前往工地,中午饭由陈小军驾车送到山上,晚上回到驻地休息。洗澡成了一件极其奢侈的事情。当时的石人子村还没有冲澡的条件和习惯,汗水浸湿衣裳然后风干成一圈圈泛白的盐渍,硬若铠甲,尘土粘在皮肤上一搓一层泥,又痒又馊。最后大家商议,每个周末轮流跟随采购物资的皮卡车前往巴里坤县城,洗澡、理发、购买日用品。那段时间,巴里坤的街道上不时会出现一群人,他们衣着潦草,蓬发乱须,“远看像要饭的,走近一问是考古队的”。

对考古队员们来说,每天前往发掘工地都是一次“痛彻骨头”的考验。

因为人比较多,而工地远在石人子村十公里之外,考古队就雇了村里的一辆“东风小霸王”农用货车接送队员和民工。为了节省时间,农用车每次都抄近道。那是一条盘绕在巨石间的石头路。那甚至算不上一条路,只是村民们在荒滩上随意而行的轨迹,只要绕开大石块随便怎么跑都行。第一天上山的时候,大家抓着两个边框蹲在车厢里。不得不佩服驾车的师傅,他竟然可以在乱石滩上把车开得飞快。农用车启动的时候,颠簸就开始了。细颤、震动、弹跳、倾轧,纵向横向、前后左右,随机发生,不可预判。也不得不佩服农用车的结实耐用,“东风小霸王”确实像个小霸王,翻沟过坎,感觉它不是在碾压地面,而是在一次次地撞击地面。多少次听到金属断裂的碰撞声,多少次听到螺丝松懈的吱咛声,多少次预感它就要分崩解体,但它却依然健飞如故。蹲在农用车上,颤栗和抖动的不仅仅是肌肉,还有内脏,这时候能清楚地感觉到刚刚吃过早餐的胃的确切位置。麻酥和震痛的不仅仅是抓着边框的手,还有全身的骨头和神经,那种麻酥能够让人体验到电击的感觉。

任萌蹲在车厢里,在车撞过一块石头的时候,被弹飞了起来,双膝磕在了铁皮底板上,膝蓋擦破了皮,鲜血直流,站也不是蹲也不是,猫着腰半蹲半立了一路。李韬站在车厢的前部,双手扶着车厢的前框,他觉着这种姿势就像一位阅兵的将军,威风而豪迈,结果被弹飞起来,仰面摔倒在车厢里,后脑勺着地,瞬间爆起一颗鸡蛋大小的包。摇了一路,好不容易到了工地,年轻人的肚子又饿了,早餐算是白吃了。有了第一次的“彻骨之痛”,考古队员们用麦秸杆塞满蛇皮袋做成草包铺到车上,以后乘车就踏踏实实坐在草包上,颠簸碰撞减轻不少。

虽然有这样那样的小状况,但整个考古队的氛围还是保持在欢快、兴奋、新奇和期待的基调之上。然而,这年的考古工作进行得却并不顺利。

王建新经过反复考量,最终选取东黑沟中高台附近的区域作为发掘地点。这里是遗址的中心地带,可能隐藏着更为丰富的信息。发掘对象包括1座石筑高台、4座石围居址以及12座中小型墓葬。他对这次发掘寄予厚望。他期待通过这次考古发掘,能够管窥先秦时期新疆地区的历史状貌,也能够进一步接近月氏的真相。

王建新把团队分为三组,马健、任萌主要负责石筑高台,习通源和其他院校前来的人员负责墓葬,席琳和西北大学的研究生们负责石围基址,刘瑞俊协助自己做总负责。任萌和习通源同时负责遗址挖掘过程中的测量和绘图。

站在遗址前准备动工的时候,大家不知所措了。石头,到处都是石头,这和中原地区的农业文化遗存完全不同。中原的农业文化遗存基本上都是土结构,而且地层的土质土色很明显,文化堆积层很好区分。现在,用发掘中原农业文化遗存的经验和方法来应对这种石结构的游牧文化遗存时,却捉襟见肘,无从下手了。

东黑沟遗址所有的文化遗存都是石头垒砌,面对这一块块石头,很多时候无法判断它是属于遗址建筑的本身,还是属于无足轻重的“填土”。文化堆积层的区分除了观察土质土色和包含物的变化,还得结合石头之间的组合关系等因素来进行综合分析研判。中原土遗址发掘中最常用的探铲,在这里彻底无法使用了,地下全是石头,探铲打不下去。中原遗址中开土方所使用的工具,在这里也无法使用了。墓葬发掘组甚至难以划定控制方和探方的大小。

大家的目光都投向了王建新。

发掘游牧人群的聚落遗址,对王建新,甚至对全国的考古学界也都是第一次。王建新安慰大家不要着急,这时候更需要耐心和耐力,“我们宁可慢一点、细致一点,工具无法使用,我们就用手搬,遇到问题不能慌,大家一起探讨。”多年的工作经验,敏锐的思维和独到的眼光,让王建新充满自信,而他的自信和沉稳是大家的定心丸。

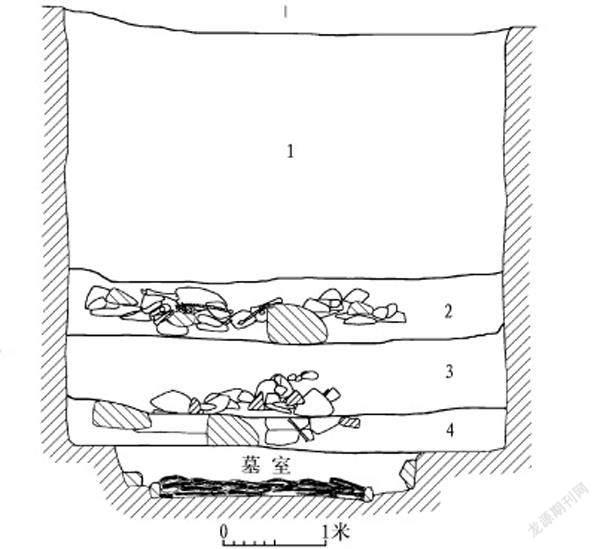

对于墓葬的发掘,考古队先寻找封堆的边界,根据边界判断封堆的大小,然后向外扩出一块方形区域作为控制方。清除控制方内的草皮、沙石和表土,露出原始地表和石结构封堆的本来面目,然后采用二分之一发掘法,先揭去一半,露出封堆的剖面,找出墓口后揭去另一半封堆。之后,根据墓口形状对墓葬进行清理。清理墓葬中的葬具、人骨和随葬品是一件极其细致的工作。墓葬具多已腐朽,必须加以小心力求保其形状,人骨和随葬品更是不能随便移位。许多工作都是趴在地上完成的,等站起来的时候,常常会看到遗骨的旁边会有一个汗迹拓出来的人形。这是一次跨时空的对话。发掘的整个过程要照相、绘图,进行记录,还要采集DNA、碳14等标本。

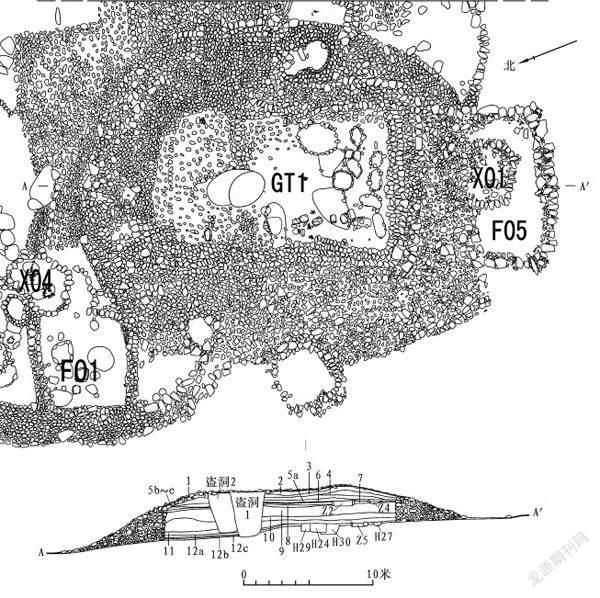

东黑沟遗址石筑高台及周边石围基址示意图(《考古》:《新疆巴里坤县东黑沟遗址2006-2007年发掘简报》)

东黑沟遗址墓葬示意图(《考古》:《新疆巴里坤县东黑沟遗址2006-2007年发掘简报》)

有一天,清理一座墓葬的时候,习通源趴在探方的土台上,用手铲轻轻地刮着泥土,忽然一块火柴盒大小的、金光灿灿的牌饰露了出来。习通源定眼一看,是一块长方形金牌饰,他的心跳立马加快,兴奋得就要跳起来大喊一声。但他马上忍住了,迅速把金牌饰攥在了手里。因为他瞥见工地上还有一群围观的群众。等到看热闹的人群走开了,他才把这个消息告诉大家。

石围基址是古代游牧民族居住、圈养牲畜或举行公共活动的石结构建筑遗迹,在草原地带分布广泛,但是一直以来所做的考古工作却少之又少。刚开始的时候,大家认为石围基址的石结构墙基在地表上保留的比较完整,发掘起来应该容易一些。然而,结果却出乎意料。任萌后来讲到,“石围基址内部堆积中常包含有丰富的地层和遗迹,发掘难度远大于墓葬。在发掘过程中要仔细辨析各种地层单位之间的先后或共存关系,按照早晚顺序分别揭取地层、清理遗迹。我们先清理一半,分析剖面判明层位关系后再清理另一半。整个过程大费周章。”

石筑高台是东天山南北各个游牧文化遗址中最为常见的一种遗存,它的功能和作用一直不甚明了,最初的时候大家认为它用于祭祀。为了搞清楚它的真实面目,考古队决定发掘一座一探究竟。面对那个长20多米、高4米的庞然大物,考古队报以谨慎的态度。小心翼翼地除去表土之后,再以其顶部中心为基点将其分为四个部分,先对其中的1/4进行发掘,意在查看石筑高台的剖面。“很快发现高台并非全是石筑,它的边缘用石垒成,内部填土,地层堆积也很丰富。结合剖面划分好地层后,我们决定先逐层发掘其内部填土,外围石圈暂时保留。”

整个工作困难重重,进度缓慢。

很多考古工具在这里无法使用。手铲也很难使唤,工作面上布满了大大小小的石头石子,用手铲刮一遍,磨损非常严重,而有些石头缝里的泥土,必须像剔牙一样,仔细掏取,甚至要用毛刷轻轻刷掉。不到一个月,所有的手铲全都秃了。

石头是最大障碍。那些规模较大、等级较高的墓葬,墓坑都挖得很深,而且为了防止盗掘,往往在墓圹里填埋巨石,轻则几百斤,重则上吨。清理这些巨石得动用大量人力一点一点向外吊,如果石头实在太大就得想办法破开然后再向外清理。石筑高台的内部是要挖空的,土方量大,台高坡陡,人力车不能上下,搬石出土的工作只能用手。随着高台越挖越深,上上下下耗时耗力,投入十几个劳动力,效果却并不明显。

绘图也是一项庞杂繁复的工作。由于遗迹都是石块构成的,每块石头都要测量画图,画完之后,满图纸的小圈。习通源本科学的是电子专业,因为痴迷考古而考取了王建新的硕士研究生。这个方脸剑眉的三原县小伙,眼睛清澈得像天空,他的直率和真诚让人一览无余。习通源把全站仪玩得溜溜转,他用全站仪测出每个遗存的坐标,任萌再将其标在图纸上。这个过程比使用传统的平板仪快了很多。但是,巨大的工作量仍然使测量和绘图工作进展缓慢。仅仅高台和石围基址就花去整整二十天时间,画到最后,任萌说他满眼看什么都是石头。习通源发出感叹:“任萌绝对是全国画石头最多的人,而我则是那个测石头最多的人。”

天气仍然是拦路虎。巴里坤地区昼夜温差大,紫外线辐射特别强烈。宋亦箫这个在长江边长大的孩子,刚来巴里坤就领略了这里的极端天气,不到两天时间胳膊就已经被晒褪了一层皮。关于巴里坤考古的记忆,宋亦箫的许多感受和细节都是关于天气的。这里到9月中旬以后就冷得无法开展野外工作了。

这样,在将近三个月的时间里,考古队并没有完成预定的工作。12座墓葬发掘了9座,4座石围基址发掘了1个, 4米高的石筑高台也仅仅只挖下去了 1米。王建新决定,2006年的发掘工作就此结束,下来整理资料、总结经验,剩余的部分到明年再行发掘。

虽然说2006年的工作是一个半拉子工程,许多事情不如人意,留下诸多遗憾,但在发掘过程中,考古队还是严格按照田野发掘的规程,所有工作都做到了严谨认真。当然,2006年也不是一无所获,墓葬中出土了很多文物,同时还发现墓葬之间存在明显的形制演化。8月中旬,考古队还在巴里坤召开了发掘成果研讨会。来自全国各地的专家对这次发掘中的新发现进行了热烈的讨论。大家各抒己见,众说纷纭,甚至进行了激烈的学術交锋。研讨会上学术交流的成果,对大家认识古代西北游牧人群的历史文化产生了极大的启迪作用。无论如何,神秘的东黑沟遗址已经被王建新他们揭去了半边面纱,王建新心中的疑惑也得到了部分答案。但是,还有许多谜题需要进一步研究。

接下来就要看来年的考古发掘了。

2007年6月,东黑沟遗址第二年的发掘工作正式开始。王建新延请教研室的冉万里出面主持。冉万里比王建新小了14岁,本科毕业于西北大学考古专业,博士学位在日本同志社大学获得。他一直从事隋唐考古和佛教考古的研究工作。这位温文尔雅的年轻人刚满40岁,十年之后,他撰写了一本研究丝绸之路的著作《丝路豹斑》,在学术界引起了不小的反响。

这一年,跟随王建新多年的刘瑞俊开始前往中央民族大学攻读民族学博士学位,其他学校的学生们也都返校,参加东黑沟考古发掘的人员只剩下任萌、磨占雄、张凤、席琳、习通源、陈新儒、陈小军、孔令侠几人了。考古队的工作人员少了,但是发掘任务却并没有减少,除了少量墓葬外,还有3 座石围基址和3米高的石筑高台等待发掘。如果按照去年的进度,结果可能仍然不会乐观。

冉万里研究了几天,他决定适当减少墓葬的发掘,将工作重点放在石筑高台与石围基址上。他引入项目管理制的方法,制定工作目标和工作计划,把任务细分到每一天。他制作了任务进度表,挂在墙上。人员重新进行分工,由习通源负责墓葬的发掘,张凤和席琳等负责石围基址,任萌和磨占雄负责石筑高台。测绘工作仍然交给任萌和习通源负责。

有了去年积累的经验,这一年的工作大家都熟练了不少,许多问题能够从容应对。考古队员们动起手来胸有成竹,不再像去年那样顾虑重重了。冉万里教大家使用“接力出土法”,让大家排成接龙的长队,把石块和沙土一个接一个传到控制方的外面,不再像去年那样每个人一趟一趟地来回搬运,土方工程的速度和效率马上提高了很多。

石围基址的发掘,因为有了去年已经完成的一个样板作参考,所以划分层位、判断遗迹、分析地层关系也就轻车熟路了。石筑高台的发掘也很顺畅,几乎没有遇到太大的障碍。一个多月之后,3座小型墓葬和3座陪葬坑都已发掘完毕,3 座石围基址也已全部清理,考古队把所有力量集中起来,开始合力围攻石筑高台了。

这时候,巴里坤却降下了一场 130年来未曾遇过的大雨,紧接着停电一周,电话也没了信号。考古队窝在驻地哪里都不能去,几乎与世隔绝了。发掘工作也陷入全面停顿。现在看起来,那场大雨好像是某种暗示,这一年东黑沟注定要发生大事。

等发掘完石筑高台后,整个考古队欣喜若狂,欢呼雀跃。石筑高台大有乾坤,发掘的结果颠覆了所有人的认识。石筑高台并非一个祭祀建筑,而是一座大型房屋。

石筑高台共有12个堆积层,其中有两个使用面,第11至12层是位于最下面的早期的使用面,第5至6层是晚期的使用面。12层是垫土,往下就是自然层了。

第11层是一层灰烬和木炭,经过仔细清理,“发现这些木炭堆积排列有序,还保留着屋顶木结构建筑倒塌的形状,依稀可辨出梁、椽、檩,还有榫卯结构的木构件。在高台内西、南边缘下部,还发现了被火烧毁的木墙痕迹”。再往下是一个使用面,也就是房屋建筑的地面。“这个使用面上的遗迹实在是太丰富了。除了青石垒砌的火塘、庞大厚重的石磨盘外,还有30个排列整齐的柱洞,其内的木柱基部也保存完好,使房屋前后的结构一目了然。灰坑种类也很多,有专门的储粮坑,坑底全是纯净的碳化麦粒;有数个祭祀坑,填埋着至少7具完整的羊骨架,甚至还有保存完好的羊粪;除此之外,还有专门放置大型圆底陶器的小坑。”

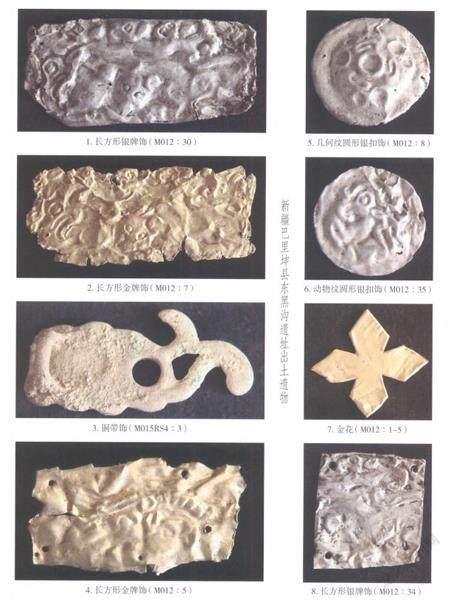

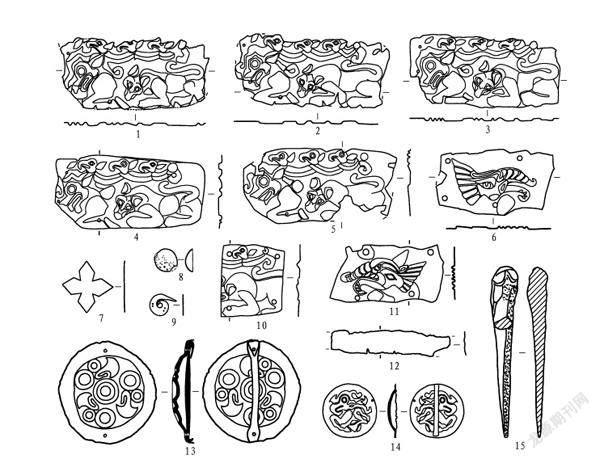

东黑沟遗址出土的饰品(《考古》:《新疆巴里坤县东黑沟遗址2006-2007年发掘简报》)

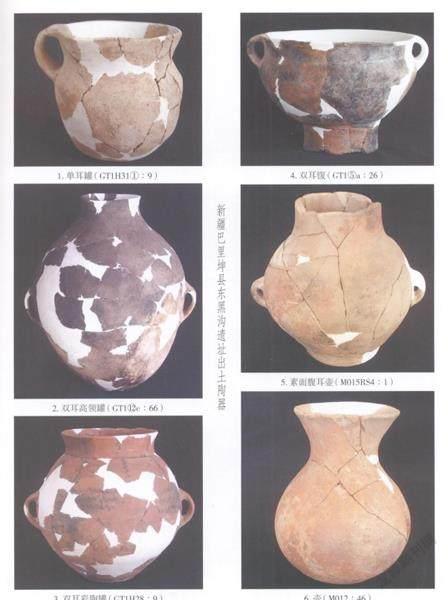

东黑沟遗址出土的陶器(《考古》:《新疆巴里坤县东黑沟遗址2006-2007年发掘简报》)

在这些遗迹周围散布着大量的石器、骨器,还有少量的铜器。而陶片的数量之巨令人目不暇接,整个使用面几乎全被陶片覆盖,尤其是沿墙根处和石磨盘、灰坑附近,陶片层层叠叠,有些还能依稀辨认出陶器原来的形状。

这是一个具有石围墙、木板壁、木结构屋顶的规格很高的大型建筑,面积达166平方米。房屋南高北低,依地势而建,南部高台上是主室,北边较低的是一个木柱带顶的廊道,从廊道进入主室有一个斜坡。纵使整个房屋化为灰烬,也依然显示出它的恢宏与大气。

一场突如其来的大火,使这座木房屋毁于一瞬。这种烈火焚烧的遗迹在岳公台遗址的大型石围基址中也有发现。这里曾经发生过什么?这场大火因何而起?是不小心失火?还是人为纵火?或者是被闪电击中?抑或是仇敌发起的一次突然袭击?屋内的一切仍然保持着最后一刻的模样,记录着不为人知的秘密。那些灰烬仿佛前一刻还在燃烧,火光里映红的面容是痛彻心扉的惋惜与悔恨?是绝望无助的呼号与惨叫?是逃亡前的慌张与纷乱?现在已然无法推测。但从考古的角度讲,这种突然废弃的房址是那种可遇而不可求的“宝贝”,因为出土的文物丰富完整、共时性强,具有极高的研究价值。2007年9月底,北京大学严文明先生前来工地参观指导,看到这一切之后非常惊喜:“这么漂亮、保存这么好的房子我还是第一次见到。”

根据碳14测年,石筑高台下部的这个使用面,年代属于公元前1300年至公元前1000年前后,大概处于中原的商朝后期。

另一个晚一点的使用面是第5、6堆积层。使用面南部正中是一座用青石垒砌、整齐规整的火塘,火塘两侧排列有8个长达五六十厘米的大型石磨盘和十几个小型石磨盘。在它们周围,分布着大量灰坑和各种石器、陶片。收集的陶片后来复原出了高达七八十厘米的双耳罐,能盛下整只羊的大釜,以及造型奇特的陶鍑等大型陶器,很多器形在当地都是首次發现。整个使用面有大量用火的痕迹,上面覆盖着一层厚厚的灰烬。

东黑沟遗址墓葬出土金银饰品示意图(《考古》:《新疆巴里坤县东黑沟遗址2006-2007年发掘简报》)

根据碳14测年,石筑高台上部使用面的年代属于公元前1000年以后至公元前800年前后,大概处于中原的西周时期。

现在石筑高台的发展演变比较清楚了。最初的时候,石筑高台是一座木石结构的高等级房屋建筑,可能是某个部落贵族的府邸。后来因为一场大火而突然废弃。人们又在其残存的石墙内部填土堆石,并且再次利用,这样就形成了上部的使用面。上部使用面再次被废弃并被覆盖后,高台表层长满青草,最终形成了现在的样貌。

石筑高台周边的石围基址是更小型的居住遗存,大多数有3个文化堆积层,发现有灰坑、火塘、灶等遗迹,还有埋有完整羊骨架的土坑,以及各种石器、骨器、陶器。其中有两个石围基址在废弃之后又用于简单墓葬。潦草地堆一个石圈,将尸骨存放进去,凌乱的人骨说明埋葬时的草率和简陋。石围基址的年代也大概分为两个阶段,公元前1300年至公元前1000年左右,公元前1000年以后至公元前800年前后。

让人更为惊喜和惊奇的还有墓葬。

这些墓葬之中,规模稍大的,周围都有殉坑,殉坑中有残缺不全、摆放凌乱的人骨,少量的羊骨和马骨,以及玛瑙珠和各种陶器。个别殉坑殉牲骆驼和马匹。墓葬有井字形木椁,上面有残留的漆痕,墓主陪葬物非常丰富,有银牌、金牌、金箔、金泡、金花等饰品,有各种陶壶、陶钵,有骨具、骨䃚、骨串饰,以及铜镜、铜锥、铜环首刀,还有铁器和石磨盘、磨具。有墓葬发现了人牲现象,“封堆内发现人牲5处, 骨骼均残缺散乱, 大部分都有随葬品, 共有陶器5件、铜器5件,以及骨、石器各2件。”

巴里坤西沟遗址1号墓出土的巴泽雷克文化类型的金饰牌(《文物》:《新疆哈密巴里坤西沟遗址1号墓发掘简报》)

墓葬中发现的墓主随葬品多属明器, 与高台及石围基址的出土遗物存在较大差异, 但有的器形, 如单耳罐、钵、串饰等, 在石筑高台的上部使用面和石围基址中也可见到,表明这批墓葬也可能与高台、石围基址的晚期堆积层属于同一考古学文化遗存。“这批墓葬资料中最重要的发现是,既有墓主及其随葬品, 又有被肢解埋葬用作墓祭 的人牲及其随葬品。墓葬人牲和石圈遗迹内人牲的随葬品都为实用器, 器形和纹饰都与哈密地区公元前1千纪以来的焉不拉克墓地、寒气沟墓地、艾斯克霞尔墓地等出土的器物存在联系,代表的应是一种在当地延续发展的土著文化。而墓主随葬品中的陶器多为火候较低、无使用痕迹的明器、与哈密地区公元前1千纪以来的土著文化的陶器形式明显不同。动物纹金银牌饰等其他器物,也非哈密地区的传统器形, 应代表了一种新出现的外来文化。这批墓葬的形制特征与随葬品的组合与已经发掘的巴里坤县黑沟梁墓地基本相同, 应属同一时期同一文化的墓葬。黑沟梁墓地出土有中原式羽状地纹铜镜残片,这种纹饰的铜镜流行年代为战国晚期至西汉前期。据此可知本次东黑沟遗址发掘的墓葬的年代上限应不超过这一时期,大致可推断为西汉前期。 在这批墓葬中发现的以墓主为代表的外来文化和以人牲为代表的土著文化同时共存的现象, 反映了当时征服者与被征服者的关系, 值得重视。”陪葬的实用器,指的是死者生前日常使用的器物,而明器则指为了给死者陪葬专门制作的器物。

至此,这个全国首例游牧文化聚落考古项目最终完美收官了。收获巨丰,大家心中的喜悦难以言表。王建新觉得,多年来一直苦心造诣地研究古代西北游牧文化,这时候该有一个总结了。他决定用东黑沟遗址的考古发掘成果申报2007年度“全国十大考古发现”。

考古队整理完资料,向哈密博物馆移交文物之后,时间已经到了12月。他们回到西安,又马不停蹄地开始撰写最新的发掘简报和“全国十大考古发现”申报材料。几个月之后消息传来,东黑沟遗址已经入围。2008年3月底,王建新奔赴北京,参加最后的评选答辩。4月初的一个午后,任萌收到陈新儒的短信,只有简短的几个字:“东黑沟被评为十大发现”。

这是国内田野考古工作的至高荣誉,也是西北大学考古专业历史上的第一次。从2000年王建新踏上寻找大月氏之路算起,他在古代西北游牧文化考古这一很少有人涉足的领域里,已经干了整整九年。好在丰硕的学术成果和考古学界的肯定与褒奖,足以告慰他多年来的艰辛、苦痛、付出和汗水。

随着研究的深入,东天山地区的历史状貌逐渐清晰,这里在秦汉及其以前发生的故事也慢慢浮现了出来。

公元前2000年以前至公元前2世纪,也就是中原的夏商周至西汉初期,这是长达近两千余年的时间段。阅史最难的是建立时间概念。就像视野尽头的景象会丧失空间距离感一樣,越远的历史我们越容易失去时间的距离感。两千余年,相当于汉代到今天的时间长度。想想吧,最近这两千年人类发生过多少事件?世界上演了多少战争?崛起和湮灭了多少个帝国?涌现了多少圣贤与智者?中国发生了多少次朝代更替?这两千年,我们从铁器时代进入蒸汽时代,从电气时代进入互联网时代,现在正要迈步跨进人工智能时代。

相应的,公元前的那两千年并不比这两千年短促,也并不缺乏时空的质感。那两千年也被人世间的兴衰、争斗、迁徙、繁衍所填满。

东天山公元前2000年以前至公元前2世纪是一幅什么样的历史图景呢?那是一段没有文字记载的空白,包括王建新在内的考古学家们正在用考古发掘一点一点唤醒那段长达两千余年的记忆。

那段历史可以划分为四个阶段。

第一阶段。公元前2000年以前,河西走廊的甘青人群、北方草原上已经完成东西交融的人群、西方的高加索人群逐渐进入新疆,新疆进入了新石器时代晚期的铜石并用时期。这一时期的东天山甘青人群是主体,其他两个人群是少数,他们主要在哈密盆地、吐鲁番盆地沿河绿洲上从事农业,种植粟、小麦、青稞。现有的考古发掘证明,东天山地区的文化深受河西走廊的影响,而河西走廊又深受黄河中上游和渭河流域的影响。

第二阶段。到了公元前1300年左右,东天山南北两侧走向繁荣,人口大增,原有的生存空间日益狭小。生活在盆地绿洲上的农耕人群开始沿河流向东天山山坡上的草原地带分流,这些人群开始以放牧为生,兼事少量的农业生产。正是这些人群在东天山南北两侧建立了兰州湾子、东黑沟、寒气沟、红山口、乌拉台等游牧聚落。他们内部已经有了等级观念和贵贱之分。

公元前1000年左右,我国西北地区曾经有过一段时间的动荡。安阳殷墟出土的甲骨文记载,公元前1100年前后商王武丁的妻子妇好曾经率军“伐羌”。这场战争可能引起了西北地区各人群的流动和争斗。传说中周穆王于公元前965年以“不享”之名西征犬戎,“获其五王,又得四白鹿,四白狼”,迫其“荒服”于周。就像池塘中投入一块石头,中原地区发生的事件会扩散成波及周边的涟漪。无论史实或者传说,都说明西北地区在这一时期战火频仍,动荡不安,原有的秩序在不断打破。

紧接着,公元前800年左右东天山却突然衰落了。这个衰落没有渐变过程,是一次短时间内的巨变。而衰落的答案就在物候学家竺可桢先生1973年发表的那篇经典之作《中国近五千年来气候变迁的初步研究》之中。竺可桢先生研究发现,公元前800年左右,欧亚大陆经历了一段时长百余年的大降温时代,这一气候变化在整个天山地区的考古发掘中得到了印证。气候变冷导致农作物歉收、牧场退化,人类的生存受到威胁,欧亚大陆再陷入了大动荡。就在这一时期,东天山的人口开始锐减,聚落开始废弃、毁坏,这与人群的主动迁徙有关,也可能与争夺生存资源的战争有关。人群开始退回至山下的河谷和盆地中的绿洲,生存空间缩小迫使相当一部分人群向东方迁徙,逼迫当地的戎、狄向中原挺进。也就是这一时期,西周在西戎的打击之下走向灭亡,周平王东出沣镐,迁都洛邑。

第三阶段。公元前800年至公元前400年左右,东天山进入了铁器、铜器、石器并用时期,但却陷入长达400余年的再次动荡。随着气候回暖,自然条件好转,山下绿洲上的人群开始再次分流上山,但山地草原的繁荣程度却始终没能恢复到以前的状态。公元前623年,秦穆公征伐西戎,引起西北地区各人群的连锁反应,东天山受到波及。公元前550年前后,西方波斯阿契美尼德王朝的居鲁士大帝向东征伐中亚游牧人群,引起中亚游牧人群东进北上。公元前330年前后,希腊马其顿亚历山大大帝再次征伐中亚,引起中亚游牧人群的再次东进北上。这时候,东天山地区已经无力抵御其他人群的进入了,西来、北来的人群比例增加,但甘青人群仍然占据主体地位。

第四阶段。公元前400年左右,我们的主角开始登上东天山的历史舞台。东黑沟遗址这一时期墓葬的人殉现象表明,这里存在着征服与被征服的关系。根据墓主人的井字型木椁,陪葬的金银饰品和明器,发现这一人群的文化与南西伯利亚阿尔泰山北麓的巴泽雷克文化极其相似。这些征服者可能是从阿尔泰山北麓迁徙而来的游牧人群。巴泽雷克文化是欧亚大陆早期铁器时代最为著名的考古学文化之一,它分布的范围十分广泛,遍及整个阿尔泰山。巴泽雷克文化本身就是一个文化交融的产物。从体质人类学上看,巴泽雷克文化的人群具有印欧人与蒙古人混血的特征,墓葬出土的文物具有中国元素、波斯元素和希腊元素,特别醒目的是产自中原楚国的丝绸、铜镜和漆料。这一人群沿阿尔泰山迁徙而来,随后攻占了东天山的各大草原。他们因何而来?是因为自然灾害无法生养?是因为人口增多资源不足?是因为别族攻击背井离乡?是因为帝国扩张开疆拓土?还是因为觊觎东天山草原和绿洲的丰腴?或者就是为了争夺丝绸之路的控制权。因为他们一直活跃在东西方贸易往来之中,当草原丝绸之路走向衰落,他们就开始寻求控制新的通道。

现在推测,这一人群可能就是月氏。他们进入东天山之后,臣服了本土人群,并与本土文化开始了全面融合,建立了一个多元文化的游牧政权。好在他们在东来西往中游刃有余,并不排斥不同文化。他们具有强大的军事攻击力和文化包容力,很快征服了天山南北、河西走廊。他们实行部落领有制,派遣贵族首领和部众统治这些广袤地区的人群。他们属于山地游牧人群,和绿洲农业人群是控制与被控制的关系。他们天生就善于贸易,嗜金如命,耽于享乐,在扼守了丝绸之路的咽喉之后,垄断了东西方的贸易。

他们曾经非常强大,令残暴的匈奴都心生畏惧。但后来却在大国竞争中逐渐失去优势,最终被匈奴击败,逃亡至中亚。他们的逃亡不仅仅是王族和貴族的迁亡,还有他们治下的戎、狄各部人民。月氏,从进入东天山开始就是一个全新的不同以往的政治综合体、文化综合体、经济综合体和军事综合体。

东天山的考古工作仍在继续,一直延续到今天。2008年暑假,王建新带领马建、任萌、习通源和一部分研究生对位于东黑沟西边的红山口遗址进行了调查。“红山口遗址是巴里坤草原继兰州湾子、石人子沟遗址之后的又一重要发现,是迄今在东天山北麓地区发现的石围基址数量最多、规模最大、分布最为集中的一处古代游牧人群大型聚落遗址”。2012年,马健主持发掘了巴里坤西沟遗址,出土了大量巴泽雷克文化类型的文物。2015年,王建新他们参与了柳树沟遗址的发掘,这也是一个与东黑沟相似的文化遗存。2017年,马健、任萌和习通源发掘了巴里坤海子沿遗址,海子沿遗址与东黑沟遗址、兰州湾子遗址几乎完全一致,属于同类考古文化遗存。后继的这一系列考古发掘,不断充实和丰盈着东天山地区的历史样貌,也不断逼近月氏的历史真相。

早在2008年,王建新已经对东天山的考古工作有了新的想法和新的安排。相较于获得“全国十大考古发现”,让他更觉宽慰和欣喜的是,他和他的团队已经在古代西北游牧文化考古研究中建立起了自己的理论体系并得到了验证。

从2000年开始到2008年,他们逐渐形成了“聚落、墓葬、岩画”三位一体的古代游牧文化研究理论,这在国内甚至世界考古学界都是一次巨大的创新和发现。他还总结出了一套“大范围文化调查,小区域精准发掘”的工作模式,把具体问题置于更大的历史背景之下,从更广阔的视域进行透视,让每一次考古研究都具有清晰的时空定位和完整的实景还原。当然了,在多年的调研和发掘过程中,他也积累了丰富的实践经验,这些经验为以后的考古发掘打下了坚实的基础。

九年来,他解开了“祁连、敦煌间”到底在哪里的历史谜题;探清了古代西北游牧人群与蒙古高原游牧人群不同的生产生活方式,以及他们与不同农耕形态人群之间的关系。更为重要的是,他为西北大学考古专业开创了一个新的学科方向,并且培养了一支精于实战的科研团队。

他觉得,东天山的考古发掘工作可以放心地交给年轻人去做了,而他的目光已经瞄向了中亚。1999年,他提出了“中国考古走出去”的设想,算下来已经过去整整十年了。现在他已经从理论和实践都做好了准备,是时候该行动了。

(责任编辑:李雪)