法律与金融关系的理论逻辑

2022-07-11崔兵卢现祥

崔兵 卢现祥

〔中图分类号〕F830 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕0447-662X(2022)06-0028-12

沉寂多年的法律与金融关系的古老命题,①因为20世纪末“法与金融学”(Lawand Finance,LAF)横空出世得以重归主流经济金融理论的视野。②LAF的研究表明法律起源至关重要,普通法国家相比大陆法国家有更发达的金融市场。虽然LAF的文献及基于其理论研究的政策得到学界及世界银行和国际货币基金组织的竞相追捧,但也从不乏尖锐的批评与质疑。众多反对声浪中,“金融的法律理论”(Legal Theoryof Finance或者Lawin Finance,LIF)③最富挑战性和彻底性,因而也更能有效弥补LAF遗留的研究缺憾。④2008年的金融危机给予只能“在金融市场正常波动时期适用”的LAF理论迎头痛击,转而赐予作为其批判者的LIF理论发展良机。总体而言,坚持“法律决定金融”的LAF只是从规范分析的角度回答了法律与金融关系“应该是怎样的”的问题,并未设问“为什么应该是怎样的”。秉承“法律与金融互动”的LIF较好地解决了LAF法律与金融关系“应该是怎样的”和“事实是怎么样的”二者之间的矛盾,但同样缺乏对“为什么应该是怎样的”问题背后的理论逻辑进行深入探究。

我们认为消弭LAF和LIF有关法律与金融关系“孰因孰果”理论纷争的关键在于厘清二者相互作用的机理,即求解“为什么应该是怎样的”的问题。为此,本文引入不确定性视角,基于制度的认知本质阐释法律与金融的共同演化,对已有不同领域的文献做一些创造性的连接和梳理,尝试为法律与金融关系的分析贡献可供选择的新的理论逻辑。

追溯理论的问题来源,厘清学术研究展开的思想进路,有助于我们从思想原点寻找理论分歧的“基因”。LAF范式研究的时间跨度主要集中于1998—2008年,发端于被广泛引用的RafaelLa Porta、FlorencioLopez-de-Silanes、Andrei Shleifer和RobertVishny四位作者的作品(以下简称LLSV),①并以RafaelLa Porta、Florencio Lopez-de-Silanes和Andrei Shleifer对自该文发表以来10年间相关质疑的回应论文(以下简称LLS)阶段性落幕。② 从发表记录看,LIF范式兴起于法学家与该回应论文的正面交锋,③在2013年后陆续受到法金融学、法经济学交叉研究的关注,尤其得到研究转型国家法律与金融问题学者的赏识。④

1.LAF和LIF:理论缘起

LAF范式的问题源于对Modigliani和Miller有关公司资本结构问题的追问。⑤ Modigliani和Miller提出的MM定理及基于此发展的公司的最优资本结构理论,均是从企业融资(资金需求方)的角度,论证为实现公司价值最大化“需要”的最优股权和债权融资结构(最优资本结构的需求侧)。但是获得股权和债权“融资”的前提是存在相应的“投资”(资金供给方),因而对股权投资者和债券投资者的现金流归属进行明确,确保投资者的权利⑥就成为最优资本结构实现的前提(最优资本结构的供给侧)。投资者权利从何而来?投资者利益如何保障?LLSV认为法律因素至关重要,⑦各国法律规则的差异能够解释公司治理的差异。至此,从研究的思想进路看,LLSV相较于Modigliani和Miller的研究已经实现了两次转向:一是从资本结构决定的“需求侧”转向资本结构决定的“供给侧”,二是将“微观层面”对个体企业资本结构的差异外推至“宏观层面”国家之间企业资本结构(甚至金融结构)的差异。研究的问题一经提出,LLSV在未对“法律起源”这一概念进行精确定义的前提下,就仓促循着研究假设—机理论证—计量分析的经验实证研究的规范流程展开了論述。实际上,直至2008年,LAF的原作者才在LLS中对法律起源的定义进行专门探讨,①并对法律起源影响金融发展和金融资源配置方式的机理(法律起源—金融制度—金融活动或经济社会产出)进行了归纳。相比10年前LLSV中对法律起源影响金融发展的两种机制——政治机制(已被后续研究完全质疑)和适应机制的粗糙分析,LLS对传导机制的分析无疑具有进步意义。

皮斯托坦承LIF范式源于由LAF引爆的有关金融与法律关系的争论,认为LIF范式主要致力于回应2008年金融危机诱发的对金融体系的理论反思。既然LIF范式的研究目的在于寻求不同于LAF范式(当时已然稳居主流)的对法律与金融关系问题的解释框架,先“破”后“立”就成为LIF范式优选的思维路径。与多数质疑LAF的文献主要聚焦于变量选取和计量模型的选择不同,作为法学家的皮斯托直击LAF的方法论缺陷和逻辑失洽,批评LAF范式存在的“三宗罪”:外推谬误(extrapolation fallacy)、传导问题(transmission problem)和外生悖论(exogeneity paradox)。外推谬误即LAF思维路径中从公司个体“微观层面”的资本结构向“宏观层面”国家金融结构的危险跳跃。整个国家的金融结构或金融体系结构并不是单个金融活动的简单加总,在个体交互形成整体的过程中存在复杂的涌现现象。分析个体金融活动时视为外生因素的金融市场、金融中介和金融法律,一旦进入整体金融活动的分析便不能再视为理所当然的存在。传导问题则剑指LLS中补充的“法律起源—金融制度—金融活动或经济社会产出”的传导机制,指出该机制的最大弊端在于缺乏反馈回路(no feedback loop),只选择性注意了法律制度对金融活动的单向度约束关系,忽视了金融活动对法律制度的反向作用。外生悖论某种程度上与传导问题相关。皮斯托强调法律、政治与金融的互动关系,法律并不是独立于政治和经济的外生变量(law in finance not an add-on finance),法制变迁内生于经济和政治变迁。以“破”为基础,LIF范式将理论假设作为“立”的根本,提出作为金融本质的不确定性和流动性波动,以及金融固有的不稳定性是LIF理论研究的前提。以此为基点,LIF范式主要运用历史归纳法②论证法律与金融的双向互动关系,并结合2008年金融危机的治理开出金融改革和金融法治建设的对策处方。

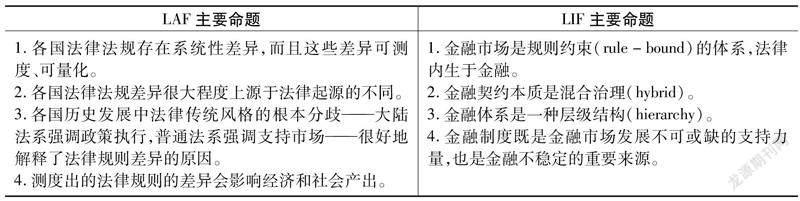

2.LAF和LIF:观点交锋

LAF和LIF的观点交锋集中表现为双方研究命题的分歧。对于前者的研究命题,LAF自身在LLS以及其对手LIF在皮斯托的研究③中均有归纳总结,后者的研究命题则主要见于LIF内部的学者。综合比较现有研究,二者各自主要的四个研究命题如表1所示。

从表面上看,LAF和LIF的命题之间似乎并不存在针锋相对的矛盾,二者更像是在法律与金融关系问题的研究上“花开两朵,各表一枝”。LAF的着力点在于对“法律起源是重要的”(这里是法律起源而非泛指的法律制度)这一结论提供可量化的经验证据(重心落在量化分析),至于法律与金融关系的理论逻辑,更像是研究资本结构或金融结构的副产品;反观LIF,其侧重点恰恰在于系统论证法律制度与金融的关系(重心落在机理分析)。

LAF和LIF命题层面的“表面分野”暗含假设前提的“实质分歧”。二者研究假设的差异首先表现为对制度是自发秩序还是建构秩序的认知差异,LAF字里行间透露着自发秩序的演绎,LIF则毫不含糊地坚持建构秩序。LAF在LLS中指出该范式提出的“普通法系相对大陆法系更注重对私人产权的保护”的观点是遵循了哈耶克的分析思路。坚持自发秩序假设的LAF理所当然地视市场为“自然之物”,在其分析金融结构的思路演进的“两次转向”中,均没有论及“金融市场从何而来”。仿佛只要存在有利于投资者保护的法律制度,市场“自然”就会产生。① 而现实是,市场从来都不是自发出现的,复杂的全球化金融市场显然是人为精心设计的产物。此外,法律虽然源于自我实施的习俗,但二者之间存在本质的区别,前者必须部分依赖强大的国家力量进行建构。其次,LIF明确自身的理论以金融市场不确定性和流动性波动的存在为前提,而LAF显然只是隐含地关注了能够转化为风险的不确定性,却忽视了金融市场固有的流动性约束(LAF对金融市场的认识沿袭了主流新古典金融理论范式的传统)。金融活动的本质是不确定性条件下金融资源的跨期配置,不确定性(奈特意义上的不确定性)是金融活动的“灵魂”。但由于真正的不确定性(fundamental uncertainty)意味着“不知道”,必然无法量化,因而“对于不确定性,经济推理变得毫无价值。”②不确定性不可计量,自然会被注重演绎推理和量化分析的LAF范式抽象掉。而且,由于坚持金融市场和法律制度的自发秩序,LAF强调市场自发力量矫正失衡的机制,并未触及外部冲击发生时的流动性约束。正如LLS所言,LAF其实只是在金融市场“风平浪静”,而非“血雨腥风”条件下满足的理论。最后,基于LAF和LIF上述两方面理论假设的分歧,LAF必然无法解释金融市场和金融体系的不稳定性问题,而这恰是LIF强调的金融体系的另一本质特征。LAF提供的法律起源决定金融发展命题的证据主要来源于20世纪80年代至2008年金融危机爆发之前的资本主义“大缓和时期”。由于这段时间“世界经济异常平稳,并朝着资本主义及市场化方向极速发展”,③LAF“法律起源决定金融发展”的研究结论很容易获得金融发展实践逻辑的支持。然而,2008年爆发于世界金融“中心”(美国)而非“外围”的金融危机雄辩地证明,所谓美国金融市场“最先进”的法律制度既可以是金融发展的“助推剂”,也可能是金融崩溃的“催产针”。法律型塑金融,同时也被金融型塑(law shapes,and is shaped by finance),二者之间是“滚动关系”(rolling relationship),法律制度本身构成金融不稳定的重要来源。

3.LAF和LIF:逻辑缺环

所谓理论,必须具备一组陈述、自洽的逻辑推演与检验过程。据此,LAF和LIF均未形成有关法律与金融关系分析的逻辑闭环,缺乏由研究假设—推理—結论构成的完整逻辑演绎过程,二者思维展开的逻辑链条均是断裂的。理论逻辑的缺环,主要表现为无论是LAF“法律起源决定金融发展”的结论还是LIF“法律与金融存在双向互动关系”的观点,都只是回答了法律与金融“应该是什么关系”,而并未厘清“为什么应该是这样的关系”。在LLS中作者坦承对于法律制度的演进问题,只是从“历史视角”做了很多阐释。这昭示LAF只是企图借助历史逻辑去弥补不完整的理论逻辑,直接用“事实是什么关系”为理论上“应该是什么关系”提供佐证。但是,2008年金融危机已然摧毁了LAF自以为然的历史逻辑。LIF并未追溯LAF的理论缘起,而是直奔后者的理论“结论”缺陷而去,认为其缺陷在于忽视法律与金融的“互动”关系,殊不知其自身也并未构建“互动”关系的理论基础,缺乏从不确定性“假设前提”到法律与金融互动关系的“研究结论”的完整逻辑推演。LIF更像是缺乏内在关联的各种研究结论的堆积(apileofideas),而非基于核心概念和研究假设顺次展开的理论体系。

LAF和LIF的逻辑缺环,即二者在法律与金融关系“为什么应该是怎样的”问题上的理论缺失,本质是LIF所诟病的LAF的“传导问题”。然而,遗憾的是批评LAF的LIF也重蹈覆辙。LAF从LLSV到LLS已经在努力寻求论证法律起源决定金融发展的机制,但即使在LLS中搭建了法律起源—金融制度—金融发展的分析框架,也未能进一步探索分析框架的内在逻辑。① 其实,如果在LLSV中进一步阐述法律起源影响金融发展的“适应机制”,在LLS中继续追问法律起源决定金融制度进而决定金融发展的具体机制,就能打开法律起源决定金融发展的“黑箱”,建构LAF的理论逻辑基础。LIF虽然明确了金融市场不确定性和流动性约束的研究假设,然而缺乏基于不确定性假设推理法律与金融互动的逻辑,没能在不确定性、法律制度和金融活动之间建立起有效的逻辑关联。② 导致LAF逻辑缺环的要害在于其受到资本结构理论分析的思维“路径依赖”,本质上还是制度生发的“需求决定论”,未考察金融制度供给。LIF观察到金融活动对法律制度的反作用,并引用了亚当·斯密“日益复杂的经济和社会关系需要设置日益复杂的法律法规”的论断来佐证,③但未能论证蕴藏其中的具体机理。究其原因,无论是LAF还是LIF都只习惯性地看重法律制度的激励和约束功能,而未认识到真实世界的制度都是规则性、规范性和认知性的统一存在。④ 忽视制度的认知本质,就必然难以在不确定性和制度之间建立有效的勾连,法律与金融关系分析的逻辑缺环便在所难免。

虽然LLS这篇回应性文献,总结出法律起源—金融制度—金融发展的分析框架,并注意到Djankov和Glaeser的“适合制度”设计⑤对该范式的借鉴意义,但LAF也许并未真正认识到自身存在的逻辑缺环。“迄今大多数法金融学的主流文献似乎没有完整领悟在交易成本与法律传统之间建立逻辑联系的深刻含义,从而使得它们对金融制度选择问题的讨论长期漠视交易成本这一制度经济学的基本分析单位。”⑥我们认为回归传统的交易成本传统,运用制度的层次分析确实能够建立LAF的理论基础,并解决被LIF诟病的该范式的“传导问题”。然而,由于传统交易成本范式本身存在的固有缺陷,导致该范式难以对法律制度演化及法律与金融的互动关系提供满意的理论解答。

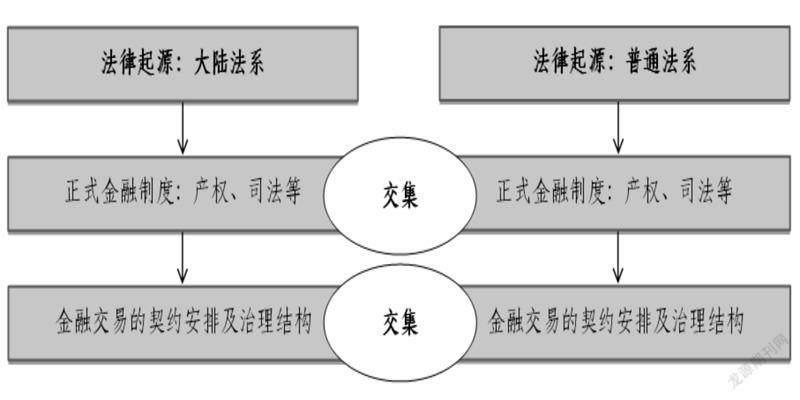

1.法律制度的层次分析

LLS中阐述的法律起源—金融制度—金融发展的分析框架已经展现了法律制度的层次分析思路的雏形。由于制度是一系列规则构成的复杂的制度体系,因而对制度构成规则进行区分,将制度划分为不同的层次,就成为传统新制度经济学的应有之义。① 诺斯将制度明确区分为制度环境和制度安排两个层次,威廉姆森则进一步将制度划分为如图1所示的非正式制度(嵌入)、正式制度、治理制度及具体资源配置活动的激励安排四个层次。② 对比图1和图2,结合LAF对法律起源的详细定义,我们可以将法律起源纳入诺斯的制度环境层面,或者将其归入威廉姆森定义的“嵌入”层次。LLS将法律起源明确定义为一种社会控制方式,而非具体的法律规则,并认为“法律制度的模式可以标记为一种意识形态,即如何组织经济和社会生活的宗教和政治观念。”该文进一步将法律起源区分为普通法系和大陆法系两种类型,引用皮斯托的观点认为前者支持“无任何前提条件的私人缔约行为”(unconditioned private contracting),而后者支持“以社会为前提条件的私人缔约行为”(socially-conditioned private contracting)。由此可见,LAF定义的法律起源明显属于社会的法律观念或法律文化,位于制度层次中的非正式制度或“嵌入”层次。

图2 法律制度层次

“法律起源对金融发展的影响是通过法律规范这个中间路径发挥作用的。”③被LAF纳入“制度”层面的法律规范部分属于新制度经济学传统制度分层中的“正式制度”(司法独立性、进入管制、破产法、安全法、公司法等),部分又落入“治理结构”的层次(政府对媒体的所有权、政府对银行的所有权等);相应的,被LAF纳入“结果”层面的产权、私人信用显然属于“治理结构”层次,而其他诸如参与率、失业率、股票市场发展等则属于“具体资源配置活动”。由此可见,严格对照新制度经济学对制度层次的划分标准,LAF所言的“金融制度”包含了正式制度和部分的治理制度,而所谓的“金融发展”也囊括金融治理结构演变及具体金融资源配置活动的激励安排两个层次。我们重点关注法律与金融的关系,而且LAF和LIF有关该问题的分歧也主要聚焦于具体的法律制度与金融的关系,④据此,服务于构建LAF的交易成本理论基础的研究目的,本文将法律制度区分为法律起源、正式金融制度和金融资源配置活动三个层次,对应关系如图2所示。

2.法律决定金融的交易成本解释:逻辑思路

基于交易成本分析的基本逻辑,制度是节约交易成本的装置,有效制度就是交易成本最小的制度。在制度层次分析中,较高层次的制度用于创设较低层次的制度,较低层次的制度往往是为了适应较高层次的制度。具体到法律制度层次,作为非正式制度的法律起源会决定相应可供选择的正式金融制度的制度边界(可供选择的正式金融制度的制度集合),正式金融制度的制度边界作为下层制度选择的约束条件,进一步决定底层金融资源配置活动可供选择的激励安排。LAF认为虽然作为顶层制度的法律起源中的普通法系和大陆法系存在一定程度的融合,但二者仍然存在系统性差异,因而我们可以假定这两类非正式制度各自独立、不存在交集。然而,一旦进入正式金融制度和金融活动激励安排层面,由于制度边界是存在“带宽”的,不同法律起源约束下的制度集合之间就可能产生交集,形成事实上的混合制度集合(hybrid),如图3所示的交集部分。由于作为非正式制度的法律起源的演化需要很长时间,因而在讨论法律与金融关系时可将其视为“永恒不变”的外生因素和正式金融制度的制度禀赋。给定制度禀赋,就意味着不同法律起源的国家在正式金融制度选择中存在不同的“比较优势”,交易成本结构中存在不等的“固定成本”。

图3

正式金融制度的改变会通过影响金融交易活动的数量,导致金融治理结构等下层制度边界发生变化。20世纪80年代以来,伴随大规模金融创新,全球范围内经济金融化程度持续攀升,金融交易活动数量大幅增加,由此可观察到金融市场边界和金融中介边界同时大幅扩张。正式金融制度的改变还会通过影响金融交易治理结构节约交易成本的“相对优势”导致其制度边界发生变化。由于金融交易治理本质上是混合治理,不同交易治理结构只是具有节约交易成本的“相对优势”,正式金融制度的改变对不同金融治理结构的“冲击”程度存在差异,可能导致其在针对具体交易活动时出现“相对优势”此消彼长的情况,进而导致治理结构的边界转换。而且,正式金融制度变迁过程本身也会影响下层制度边界的变化。由于制度变迁存在路径依赖,由正式金融制度变迁导致的金融治理制度边界的变化并不是完全可逆的。如LAF所言,正式制度层面强化对投资者的产权保护会促进股票市场发展,形成金融市场對金融中介的替代;但反之,如果降低对投资者的保护,金融中介和金融市场的制度边界并不会完全回复到正式制度变迁之前的状态。

3.法律决定金融的交易成本解释:逻辑瑕疵

回归新制度经济学传统的交易成本范式,将制度视为“交易成本节约装置”,能够为LAF提供稳固的理论基础。但是,由于传统交易成本范式的固有缺陷,以该范式为基础仍难以为法律制度与金融关系的命题提供全面的理论解释。首先,这是因为交易成本不能仅仅用于解释,而是要被解释。自科斯提供交易成本概念以来,威廉姆森为交易成本概念的可操作性做出了开创性的贡献。在具体研究治理结构时,威廉姆森从资产专用性、交易频率和交易不确定性三个维度刻画具体的交易(重点关注资产专用性),并据此将交易划分为不同类型。① 然而,如果从微观层面金融治理结构的分析上升至正式制度金融的选择,不确定性就成为交易成本至关重要的决定因素,②这一点恰恰被威廉姆森一笔带过。由上文法律制度边界分析可知,较高层次的制度会决定较低层次制度可供选择的制度集合。交易成本作为制度选择的“机会成本”,前提是必须知道可供选择的制度“机会”,有“机会”、有“选择”才会存在交易成本。

真实世界的多数情况却是充满不确定性,行为主体对制度集合处于“无知”状态,要做出“交易成本最小化”的制度选择实在“勉为其难”。由此可见,将不确定性而不是交易成本视作制度分析的基础,或许是法律制度与金融关系分析的更好选择。③其次是因为传统的交易成本范式只能解释法律制度决定金融的单向度关系,没有洞悉制度层次之间事实上的双向关联。交易成本范式的制度层次分析均是“自上而下”,较低层次的制度选择往往以较高层次的制度为约束条件。但真实世界中正式金融制度与金融治理结构、行为主体的金融行为之间存在双向的互动关系,较低层次的制度对较高层次制度存在“自下而上”的反向作用。行为主体金融行为与金融治理结构的改变,会通过创设新制度或修订完善旧制度影响正式金融制度的变迁。而且,从更长的历史周期考察,即使是被视为“永恒不变”的法律起源等非正式制度同样也会因为较低层次制度的更替而緩慢演化。在人类社会漫长金融活动演变的过程中,诸多金融制度都是在不断变化的金融活动中人为创建的,金融活动派生出对金融制度的需求并最终通过金融制度供给得以满足。

最后还在于,传统的交易成本范式难以解释金融不稳定或金融危机现象。以交易成本范式为代表的新制度经济学仍然保留主流新古典范式的硬核,基于自发秩序和达尔文式竞争能够确保实现“有效制度”的基本理念,认为金融市场在金融制度的约束和规范下,不会出现系统性失灵,而是存在自动恢复到均衡状态的内在稳定机制。然而,金融市场的动荡和屡见不鲜的金融危机都说明,不稳定性是金融市场的本质特征。交易成本范式的理论逻辑与金融活动的实践逻辑存在明显冲突,导致这一冲突的根本原因在于没有认识到金融市场的“制度失灵”。正式金融制度作为一种人造秩序,其“有效性”本身受制于行为主体对金融活动的认知影响,对金融活动的误解和不完全认知都必然导致“并非完美的制度”。基于“并非完美的制度”对金融市场进行规范和约束便可能诱发系统性的行为偏误,进而导致金融不稳定甚至演变为金融危机。由此可见,用于防范和解决金融不稳定性的制度本身又成为金融不稳定性的根源,即出现不稳定性的制度化和制度化的不稳定性的“制度悖论”。

回归传统的交易成本范式构建LAF的理论基础,有助于弥补LAF理论逻辑推演存在的逻辑缺环,为LAF构建逻辑自洽的理论体系。但由于交易成本范式的固有缺陷,即使LAF找到了“自圆其说”的理论逻辑,填补了法律与金融关系“应该是怎样的”和“为什么应该是怎样的”两个问题的理论鸿沟,但仍然无法解决法律与金融关系理论逻辑和实践逻辑的冲突。获得实践逻辑支撑的LIF实现了“应该是怎样的”和“事实是怎样的”两个问题的逻辑自洽,但由于并未进一步探究“为什么应该是怎样的”,导致该范式同样存在理论逻辑推演的逻辑缺环。为构建法律与金融关系“应该是怎样的”“为什么应该是怎样的”和“事实是怎样的”三个问题的统一自洽的逻辑分析框架,真正建立法律与金融关系理论逻辑和实践逻辑的内在联系,就必须建立超越传统交易成本分析范式的新的理论进路。为此,我们将产生交易成本前提条件的不确定性作为构建法律与金融关系理论逻辑的出发点,引入不确定性的海勒定义,透视法律的本质和认知功能,尝试为法律与金融的共同演化提供可供选择的新的理论分析框架。

1.不确定性的海勒定义与制度起源

凯恩斯和奈特意义上的不确定性,①即“不可测度的不确定性”或缺少任何“形成可计算概率的科学基础”来表征的不确定性。这种不确定性是经济生活的基础和本质问题,是经济演变的主要动力。② 虽然凯恩斯注意到了产生不确定性的两个重要来源———经济系统本身的变化不明确和行为主体预测能力的局限性,但并没有进一步据此提供可操作性的不确定性定义。海勒继承了凯恩斯和奈特的思想遗产,并创造性地将不确定性定义为个体能力(competence)与所决策问题难度(difficulty)之间的差异(C-DGap),③海勒C-DGap的不确定性定义实现了经济活动中主客体不确定性的融合。而且,该定义直观昭示个体不确定性的两个决定因素:一类是个体能力因素(p),海勒将其定义为感知因素(perceptual variables),即行为主体识别自身行为和环境关系的能力;一类是环境因素(e),决定行为主体所需解决的决策问题的复杂性。不确定性函数U=u(p,e)仅仅反映因变量不确定性U和自变量p和e之间的定性关系,p 表示不确定性与个体能力呈反向关系,e 表示不确定性与环境复杂性呈正向关系。

由于不确定性直接影响行为主体行为决策的绩效,进而决定其在复杂环境条件下的生存机会,因而“人类普遍存在着使自身环境更易于预测的动力。”④海勒基于生存可靠性条件(the reliability condition),证明源于C-DGap的不确定性需要对行为选择的灵活性进行限制(flexibility constrained behavior),⑤进而派生出具有应对不确定性和使人类行为可预期功能的制度。言下之意,制度起源于人类应对不确定性的本能需求,⑥制度是人类应对不确定性可供选择的工具。当然,不确定性只是制度产生的必要条件而非充分条件:这一方面源于不确定性存在的不同层次,并非人类面临的所有不确定性都需要通过制度工具得以解决;另一方面,海勒定义的不确定性是基于个体层面的,而制度需要形成“共享信念”。只有不确定性的个体认知能够转化为群体认知,完成“制度化”的过程方能最终产生制度。如果说习俗、习惯等非正式制度能够通过自发演进生成秩序,法律等正式制度则必须依赖权力结构塑造的“权威”完成“制度化”的过程。由此可见,只有“权威”的个体认知才具备转化为群体认知的可能性,“权威”的不确定性个体认知是制度化的关键,认知和制度之间存在复杂的互动关系。

2.法律的本质及认知功能

任何制度都是规制性(regulative)、规范性(normative)和文化—认知性(cultural-cognitive)三性的统一,法律制度也不例外。片面强调制度特性的某一方面,可能导致难以对制度现象提供全方位的理论解释。虽然注重法律的规制性,强调法律对行为主体的控制与制约作用最符合日常生活对法律的直觉印象,但“分析者不应该将法律的强制功能,与法律的规范性与认知性维度混淆在一起。”①将法律视同规则体系,不仅是法理学家“公认”的教条,而且是主流法与经济学、法与金融学学者“墨守”的“成规”。无论是科斯、波斯纳等开创的主流法经济学主要从“效率”角度对法律进行的经济分析,还是LAF从法律对投资者产权保护角度对法律与金融关系的分析,由于对“法律是什么”的问题“漠不关心”,几乎都只是将法律默认为影响经济行为的激励约束系统,仅仅注重法律制度的规制性本质。实际上,法律制度的规范性包含了法律规则的价值观,法律制度不仅关注“事情应该如何完成”(这是规制性本质),而且要规定追求所要结果的合法方式或手段。法律制度的文化—认知性则意味着行为主体对法律的遵守源于他们认为应该采取某种行为的“共享信念”,法律制度不只是书面的法律条款而且是实际运行的法律规则,是存在于真实世界的“活的法律”。法律体系本身必须具有合法性和正当性(legitimacy),因而必然根植于共享规则惯例并包含行动者对法律条款的主观认知,个体认知在法律制度的发生和形成中具有不可忽视的作用。“一个先例仅仅只是一个起点,而只有这一先例为后人遵循且必须遵循时才成为制度。”②当“我们就是这样做的”变成了“事情就该这样做”时,具备规制性、规范性和文化—认知性这完整三性的法律制度才正式诞生。

源于个体认知的法律制度一旦形成,不仅会因为其规制性和规范性产生对个体及群体的激励约束,而且会反作用于个体及群体认知,发挥引导行为的认知功能。法律制度的认知功能主要表现为对个体认知的型塑功能和推动形成“共享信念”促进群体合作的协调功能。前者意味着个体的认知、知识和学习都是制度嵌入或制度依赖的。法律制度本身就是一套复杂的规则体系,识别法律条款提供的“信息”必然耗费个体的认知资源。而且,书面的法律条款和实际运行的法律规则之间的差异性,会显著提升个体对法律制度形成“正确”认知的成本。从动态角度看,法律制度引导个体认知资源配置的过程本质上是引导个体学习和获取知识的过程。认知资源的配置决定个人学习的方向、努力程度及期望获取知识的范围,进而决定个体认知能力。此外,基于“共享信念”而建构的法律制度有助于推动“共识”的形成,对形成群体认知具有协调功能。霍奇逊特别指出法律规则是社会经济生活中众多规则的一部分,而且认为规则不能仅仅只是被视作约束条件,也应该被视为沟通、协调和组织社会活动的能动因素。③ 迪克在区分法律制度与自发实施的习俗之间的区别时,特别强调“认知条件”的重要性。④ 他认为单纯依赖自发秩序并不能保证实现效率增进的纳什均衡,而由国家许可或法律授权的专业机构进行的信息归集和知识保留则有利于对法律规则进行“信息编码”,推动型塑共享信念。

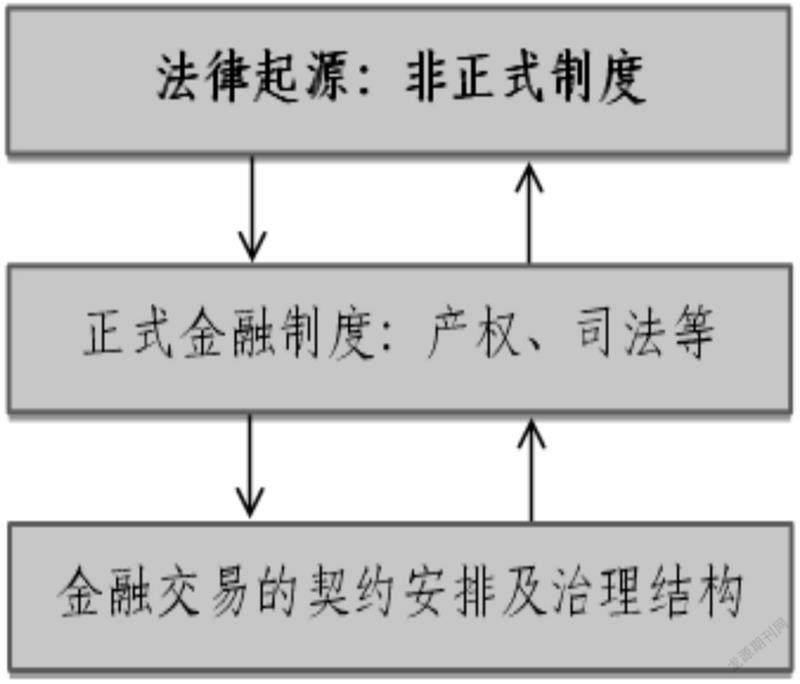

3.法律与金融共同演化的机理

引入不确定性的海勒定义为不确定性与制度之间的理论勾连奠定了概念基础,强调法律制度是规制性、规范性和文化—认知性的统一存在则为正确认识法律与金融关系提供了明晰的理论路径。为此,我们可以基于不确定性和法律制度的文化—认知性,厘清大量堆砌的理论观点之间的逻辑关联,建立从不确定性研究假设到法律与金融共同演化的研究结论之间的完整的逻辑推演链条。

人类活动的结果和信念都作为制度而相互构建。① 既然制度是限制不确定性条件下行为选择灵活性的工具,个体行为活动的不确定性便应该是制度生发的前提条件。在此意义上,正是金融活动型塑了金融法律制度,体现的是法律制度层次中“自下而上”的反馈机制。众所周知,不确定性是金融活动的本质和区别于其他人类经济活动的显著特征。基于C-DGap的不确定性定义,个体对金融活动认知和决策能力的变化及金融活动本身所处环境复杂程度的改变,都会导致个体不确定性的改变,进而派生对金融制度的需求。从整个人类金融演化历史看,金融交易占全社会经济交易的比例呈现日益扩大的趋势,金融交易的绝对规模呈现几何级数的增长。同时,各种金融工具创新层出不穷,外围和中心的金融危机屡见不鲜。伴随金融发展的上述趋势,金融活动的复杂程度明显上升,进而诱发更大程度的不确定性并需要更加复杂的金融制度予以应对。金融活动所处外部环境日益复杂的背景下,由于知识和劳动分工程度日益深化,个体占有的金融知识更加专业化、更具“局部性”,金融活动认知能力的局限性愈发凸显。同时,有思维的个体对金融活动的认识并非完全符合实际,面对跨期决策和风险决策时,个体更容易因为“非理性”而出现各种“认知偏误”,个体偏误通过金融决策直接影响现实世界的金融资源配置活动。而且个体对金融活动的认知偏误,不会因为“权威”的存在而完全消失,由“权威”引导的群体认知并不一定比个体认知更接近“真实”。一旦群体的认知偏误因为“权威”认同并被制度化为系统性偏误,就会产生不确定性的制度化与制度化的不确定性的“制度悖论”,为应对不确定性而派生的金融制度反身成为诱发金融不确定性的根源。此外,由于“权威”在构建共享信念和制度行程中的关键作用,“权威”不确定性个体认知的改变、“权威”实现其个体认知到群体认知的过程和手段以及“权威”的更替都会导致金融法律制度的变迁。金融活动在全球范围内都无一例外受政府管制,作为管制“权威”的个体是注重加强管制还是强调放松管制,显然会派生完全不同的金融法律制度。“权威”一旦形成,就会动用资源推动其“个体认知”上升为“群体共识”,通过对现有规则的不断的“边际调整”最终实现新规则对旧规则的逐渐替代,进而建立引导个体金融决策的新的制度体系。例如,20世纪80年代,由于作为国际范围内金融制度设计“权威”的世界银行和国际货币基金组织秉承基于“金融市场化”认知的“华盛顿共识”,并运用独占的金融资源强行推进权威的“个体认知”,结果造成转型国家和发展中国家大范围盲目移植市场化的金融制度,酿成金融自由化灾难和多国外围的金融危机。2008年金融危机对金融秩序的外部冲击,彻底改变了世界范围内金融市场参与者对“权威”个体认知的“盲从”。金融危機诱发个体对金融创新及金融衍生产品的重新认知,并促成“权威”的认知更新,进而形成更新金融制度设计的“群体认知”和“共享信念”,推动形成一系列完全不同于危机前的金融制度设计,重塑了金融结构和金融市场主体决策行为。

图4 法律与金融共同演化

法律型塑金融的逻辑同样可以通过不确定性和法律制度的文化—认知性得以推演。金融法律制度是解决金融活动不确定性的重要手段。通过将不确定性转化为确定性或风险,法律制度能够稳定行为主体的行为预期,减少制度边界范围内个体决策的不确定性,形成金融活动的惯例。法律制度成为一种习惯和思维方式,就会极大幅度节约个体和群体的认知资源,使之将更多认知资源配置到更具创造性的金融领域,进而提升金融资源配置绩效,促进经济社会发展。当然,法律“嵌入”金融并不意味着法律制度必然会促进金融发展。这一方面源于法律制度本身是群体认知的产物,从根源上可能存在不完全认知和认知偏误,“先天不足”的法律制度难以确保产生繁荣的金融图景。即使存在学习过程,可以通过“后天”的法律实践和金融活动经验更新金融认知,但由于存在“认知固化”和现存制度“记忆”对认知的束缚,群体认知的深层次转变可能是一个相当缓慢的过程。个体认知和群体认知的路径依赖會导致金融制度变迁的路径依赖。况且,金融法律制度作为一种人造秩序,必然反映金融活动中的权力结构和利益分配。金融是层级结构,金融活动参与者受制于制度环境约束形成差异化的权力结构分布。现存制度塑造的权力分布和利益格局的固化同样会阻碍金融制度的变迁。由此可见,金融制度变迁的路径依赖可能将现实金融制度“锁定”在无效状态,损害金融资源配置效率。另一方面,金融制度变迁也是创造性破坏过程。制度变迁意味着不同制度组合和制度边界的重新调整,新旧制度转化可能存在很高的“转化成本”,导致事实上的金融制度处于新旧制度之间的过渡状态,形成不同制度规则的“杂种治理”或制度真空,增加金融活动的不确定性,导致金融活动进入无序状态。而且,由于金融制度变迁是内生于政治经济变迁的,其变迁过程受制于整体政治经济制度环境的约束和互补性制度安排的平行跟进,这种金融治理的不可分性会阻碍正式金融制度的变迁,限制“有效”金融制度的产生与金融契约和交易治理模式的选择,并最终影响金融活动参与者的行为和金融资源配置绩效。

“法与金融学”(LAF)和“金融的法律理论”(LIF)围绕法律与金融关系这个古老的命题展开学术争论,前者立足于解释国家金融结构这一研究目标,坚持法律起源决定金融发展的观点,后者则认为法律与金融存在双向互动关系。本文认为LAF和LIF在逻辑推演中存在逻辑缺环,均未形成逻辑自洽的理论逻辑。回归传统的交易成本传统,运用制度层次分析可以重建LAF的理论基础,但由于交易成本范式的固有缺陷,基于交易成本的LAF难以为法律与金融关系的命题提供具有说服力的解释。为此,我们重返交易成本决定的前提条件,将不确定性作为构建法律与金融关系分析的逻辑起点,引入海勒不确定性定义和法律制度的认知功能,对已有不同领域的文献做了创造性的连接和梳理,为实现法律与金融关系分析的理论逻辑和实践逻辑的统一贡献了新的思想进路。对法律与金融互动机理在理论上的重新梳理,将有助于提升理论对真实世界金融现象和金融业态的解释力。基于法律与金融互动的理论逻辑,可以发现法律作为一种“认知秩序”,因其固有的“不完全性”而同时成为诸如刚性兑付、影子银行等中国金融问题的解决方案和诱发因素。法律总是伴随市场主体对金融活动的认知改变而变迁,中国互联网金融发展、银行资管业务、金融科技等金融与监管制度的演变都是对法律与金融互动逻辑的生动诠释。深入理解法律的认知本质,洞察法律与金融的互动机理,能够正确认识“制度失灵”,为金融制度安排和制度设计,尤其是金融监管制度选择贡献更富建设性的决策参考。

作者单位:崔兵,湖北工业大学经济与管理学院;卢现祥,中南财经政法大学经济学院

责任编辑:牛泽东