传统雕塑之空间浅析

2022-07-09邵菁菁byShaoJingjing

文/邵菁菁 by Shao Jingjing

(中国美术馆副研究馆员)

雕塑作为一种物质性的存在,必定占据空间。相对于绘画,雕塑被认为是一种探索“空间”的三维艺术,是以空间来实现和表达造型的立体艺术。古今中外,绘画一直在二维平面上努力构造出一个“虚拟空间”,而雕塑却一直是作为三维的艺术形态而存在。尤其是在雕塑脱离建筑,成为独立存在后,始终占有空间,并与时间、环境等外部因素产生互动共生,从而构成一个“真实空间”。

从造型的角度来划分,雕塑空间包含两个方面:实空间和虚空间;从认知的角度划分,可分为可知空间、可视空间和可感空间。从解读的角度划分,可分为两种类型:雕塑的本体空间和雕塑的场域空间。

雕塑的本体空间是指雕塑自身的空间组合方式。一个完整的雕塑本身即是一个自足空间。例如我们熟知的古希腊雕塑。古希腊雕塑在形体空间组合上遵循数理逻辑关系,善于把结构归纳为几何形体,并在此基础上解析为几何块面之间的穿、插、承、让,形成一种“几何格律”。米洛斯的阿芙洛狄忒它以其空间的体积感和女人体的纯美而举世闻名。这尊雕像所展现的人体比例严格遵循黄金分割比例:其上半身长3.63 米,下半身长5.85 米,比例约为0.617,非常接近0.618。微微扭转的姿势,使半裸的身体构成了和谐优美的螺旋型上升体态,富有音乐的韵律感,从任何角度欣赏,都能感受到独特而和谐的美感。(图1)

图1 米洛斯的阿芙洛狄忒法国卢浮宫藏

我国的汉代雕塑《马踏飞燕》(图2),其奔马昂首嘶鸣、举足腾跃,仅一只后蹄落于展翼疾飞的龙雀背上,充满了风驰电掣的动感。这尊有体积和重量的铜奔马,通过飞奔的三足与落于龙雀背上的重心形成了空间上的张力。龙雀基座,其头、双翅、尾部呈伸展状,如同一个三角支架,增大了稳定性,将奔马的奔腾不羁之势与平实稳定的力学结构融为一体。整尊雕塑既有力的感觉,又有动的节奏,与同样强调动感与张力的古希腊雕塑《掷铁饼者》(图3)有着异曲同工之妙。

图2 马踏飞燕甘肃省博物馆藏

图3 掷铁饼者

在解读雕塑的视觉空间时,不能只关注单体雕塑,还应把目光放在由多个单独雕塑组成的“列”“组”“群”的组合方式。我们既要考虑单个雕塑的自足空间,又要考虑雕塑之间的空间关系。组群雕塑常见于石窟寺雕塑和寺观彩塑,可以通过分析其图像母题、形态关系、空间排列去探寻组群雕塑是如何通过三维结构在空间形态和构成上形成遥相呼应又微妙自然的协调关系。

“场域”是社会学用来建构社会空间的概念。引申至艺术领域,“场域”不仅指涉单纯的物理空间,还包括了精神空间、传播空间、受众群体等与艺术对象相关联的诸多因素。常规观念认为,传统雕塑以表现体积的块面感为主,对空间关系和表现力不够在意。尤其是在给定环境中,雕塑只被看作是放置其中的一个元素。然而,西方传统雕塑和中国传统雕塑都很注重与原生环境的界定影响、协调共生,形成与自然、社会、人文的互文关联,共同构筑特定的“场域空间”。

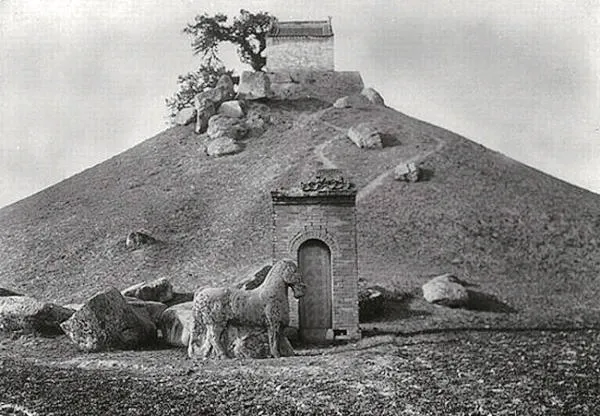

汉魏时始,祖先崇拜的仪式从宗庙空间转至墓葬空间。墓葬空间包括地上和地下两个相互隔离、礼仪功能不同的空间。墓葬的地上空间由封土、礼仪建筑和雕刻等组成,它们共同建构出礼仪空间和墓葬空间的综合“场域”,发挥着祭祀、纪念等多重作用。汉代霍去病墓和墓前石刻群即是这类代表。(图4)

图4 霍去病墓

霍去病是西汉武帝时的著名将领,战功显赫,但英年早逝。汉武帝为纪念其战功,将其安葬在其陵墓东侧。霍去病墓垒土为冢,其形如祁连山,象征着他创造的辉煌。墓冢前左右排列着以《马踏匈奴》(图5)为代表的石刻十余件。石刻群并非是简单地被放置在事先存在的空间中。它们在举行祭祀活动时,被当作贡献祭品。在其余时间,它们则通过艺术形象、风格、寓意,组群的排列方式以及与周围自然环境、礼仪建筑等其它部分共同构建出庄重肃穆的“场域”。

图5 马踏匈奴

佛教石窟寺是一个理性化的礼仪空间,沿平面和立面维度展开,包含了宗教、文化和美学的含义。其中的佛教造像主要是作为信众的礼敬对象,但一旦被赋予了政治寓意,其空间结构和含义会随之发生变化。

开凿于北魏的“昙曜五窟”(图6)位于大同市西郊16 公里的武州山南麓。这里曾是北魏时期盛乐到平城的必经之路。距离“昙曜五窟”外 20 余米处还有武州川河道,当时平城居民可选择由水路或陆路来礼佛,并通过一定的距离进行瞻仰。云冈石窟是由北魏皇室主持开凿,学界认为“昙曜五窟”的五尊大佛象征了从武帝到文成帝的五位皇帝。作为“国家工程”,这一设计方式和空间组合能够最大程度地彰显出皇家威严。“昙曜五窟”因其宏伟的连续性空间排布以及和武州山、交通道路合力构成了象征着北魏统治者皇权的“纪念碑性”空间。

图6 纳尔逊艺术博物馆展厅

关于传统雕塑的空间还有一点需特别关注:随着历史的变迁,古代遗存的雕塑艺术所处的空间和环境大都发生了翻天覆地的变化:有的“原境”荡然无存;有的虽保留原址,但场所的环境和功能都发生了变化;有的甚至在物理空间上发生了转移,被搬进了博物馆和现代收藏研究机构。当一件雕塑艺术品被搬入博物馆后,其“原境”遭到破坏,其象征意义、观看方式、社会功能都产生了本质变化,并被赋予了展览展示、文化传播和艺术教育等新的社会功能,成为了当代公共艺术“场域”的一部分,对其讨论也应更加多元化。(图7)

图7 昙曜五窟