基于医院博士后人力资源效率分析的创新管理模式探索

2022-07-09孙凯洁高志芳

■ 孙凯洁 高志芳 罗 涛

作为医教研一体的综合三甲医院,博士后培养是人才建设的重要方面,助力临床医学人才研究能力培养。随着各大医院对学科建设能力的重视,博士后的招收数量逐步提升,如何更好地提升博士后人力资源效率,为博士后人才创造优良的政策环境显得尤为重要。本研究以某三甲医院博士后流动站为研究对象,分析该博士后流动站的人力资源效率情况,探索博士后创新管理模型。

1 资料与方法

1.1 资源来源

数据来源于某三甲医院博士后流动站25个科室2016-2019年博士后数据。该博士后流动站自1997年开始招收博士后,目前拥有博导67人,专业涵盖神经生物学、神经病学、老年医学等多学科。

1.2 研究方法

DEA分析有CCR、BCC两种基本模型,CCR是基于规模报酬不变,BCC是基于规模报酬可变进行建模,但这两种模型未纳入时间因素,加入时间因素后,因生产前沿面不同,会造成不同年份无法比较,因此引入DEAMalmquist模型,纵向比较不同年份的管理效率水平,以衡量不同时期决策单元的全要素生产率变动,并分析全要素生产率变化的原因,即是以技术进步为导向还是以效率提升为导向,从而确定未来整体运营效率改善的方向[1]。本研究采用DEAP 2.1软件进行数据分析。

2 指标选取

合适的投入、产出指标确定是数据分析的关键,应包含主要投入产出要素,通过文献分析、专家咨询,并结合数据可获得性、可量化分析,初步选择了投入指标2项、产出指标5项,即投入指标为博士后在站数量、薪酬投入,产出指标为博士后SCI论文发表数量、SCI论文影响因子、纵向课题获批数量、纵向课题获批经费、统计源期刊发表论文数量。

2.1 相关性分析

为保证投入指标与产出指标“同向性”原则,即投入指标增加时产出指标也相对增加,因此对投入、产出指标进行相关性分析。相关性分析显示各产出指标与投入指标呈正相关,其中SCI影响因子数、SCI论文发表数、纵向课题数、纵向课题经费均与投入指标相关且具有显著性,而统计源文章数与投入指标相关性不显著,因此剔除该项指标,最终确定2项投入指标、4项产出指标,该指标体系对博士后运行效率测度分析具有可行性和敏感性。

2.2 被评价单元数与指标数量关系分析

DEA被评价单元数量与指标数量关系有如下原则:被评价单元数不少于指标数量的3倍,并且不低于投入和产出指标数量的乘积[2]。本次评价单元为具有博士后招收资格的25个科室,投入指标2个、产出指标4个,满足DEA指标评价要求。

3 结果与分析

基于上述指标和数据,将具体指标数据导入到DEAP 2.1软件,选择DEA-Malmquist模型分析比较不同年度博士后效率产出情况及各科室博士后效率产出情况,得出综合技术效率变动(efch)、技术进步变动(techch)、纯技术效率变动(pech)、规模效率变动(sech)、全要素生产率变动(tfpch)指数,结果小于1为非DEA有效,等于1或大于1为DEA有效。

3.1 各学科博士后流动分站人力资源效率分析

通过对各学科博士后流动分站人力资源效率对比分析发现,总体上医技类、外科类学科的博士后产出效率较高。同时对比医技类、外科类、内科类、研究类内部科室间的博士后流动分站人力资源效率水平,发现内科类科室间的博士后效率差距较大,重点学科的神经病学方向博士后产出远远高于普通内科类科室,提示学科水平和博士后导师质量对博士后产出影响较大。

3.2 不同年度博士后流动站人力资源效率分析

研究显示,2017和2018年度效率下降,表明同等产出下投入增加或同等投入下产出减少;2015、2016、2019各年度效率大于1,为效率提升,表明同等产出下投入减少或同等投入下产出增加。纵向比较发现,自2016年开始,博士后生产效率开始降低,而2018年开始,生产效率逐步提升。科研人员生产效率[3]一方面受技术进步影响,另一个主要影响因素为人力资本水平,通过分析可以看出,随着时间的推移,技术是逐步进步的,因此博士后生产效率降低的主要因素为人力资本水平发展不足。

4 实践与思考

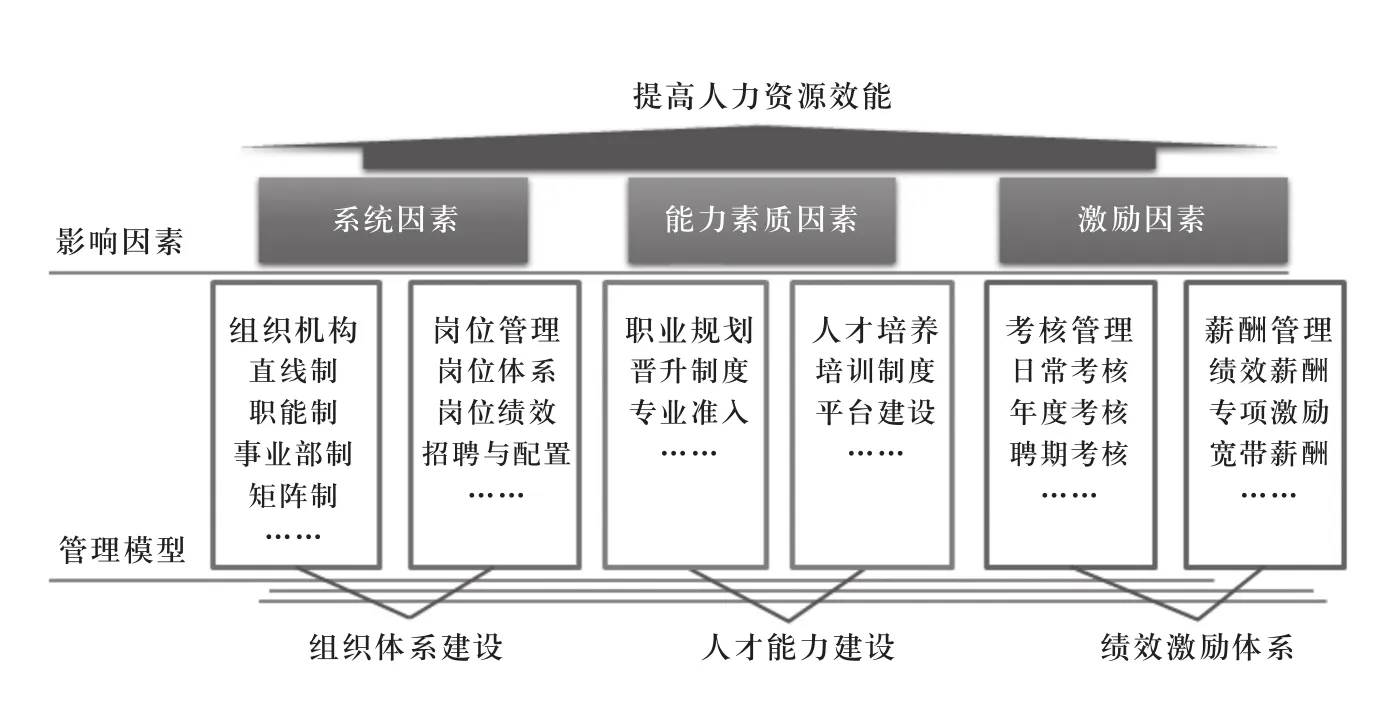

通过以上分析可以看出,学科水平和人力资本水平对各科博士后流动站的人力资源效率影响较大,而人力资本水平的高低又是影响学科发展的关键因素,因此,提升博士后人力资源效率应围绕提升人力资本水平展开。人力资本水平的提升,可以极大地作用于技术研发与应用,从而促进人力资源效率的提升。影响人力资本价值提升[4]的主要因素包括观念因素、制度因素和资金因素等,因此构建以提升博士后人力效率为核心的管理模式应围绕3个因素展开。

某院从2017年底开始构建以提升博士后人力效率为核心的管理模式,从基于人力资本价值提升的3个主要影响因素出发,构建以提升博士后人力效率为核心的能力体系、组织体系、激励体系建设,探索博士后创新管理体系。博士后创新管理模型架构见图1。

图1 博士后创新管理模型架构

4.1 具体做法

4.1.1 博士后能力体系建设。(1)提升博士后出入站标准。博士后招收要按照发展战略展开招聘,博士后入站评审质量直接关系到招收培养博士后的基本素质和综合能力,在保障每年招收数量的前提下,制定严格的多层次考核标准[5]。同时加强博士后出站管理,明确出站及留院业绩要求,注重科研能力的评价。通过严进严出的管理模式,人员素质获得提升。(2)严格博士生导师招聘资格审核。严格博士后导师招聘资格,围绕博士后导师学术水平和人才培养能力进行评估,建立博士后导师招生评估体系,并以此作为博士后年度招聘计划的依据,提升人才培养质量。同时,加强博士后导师在站博士后培养质量的监测,建立博士后-导师-人事处三方联络制度,及时督导博士后在站培养情况。(3)加强博士后群体培训体系建设。定期展开博士后群体需求调研,并形成博士后在站能力培养体系。基于博士后能力素质评价,调整培训规划,从课题撰写、文章辅导、试验平台使用、学术交流渠道等方面,形成全方位的培训体系,加大相关投入,保障培养的质量。

4.1.2 博士后管理组织体系建设。(1)组织管理模式扁平化。博士后群体为高知识型人才,适合高自主性的学习型组织模式,扁平化的组织管理模式可以减少管理失误,给予工作人员更宽松自主的工作环境,利于博士后人员开展创新研究,同时扁平化的组织管理模式也更适合高自主性的学习型组织。在扁平化组织管理模式下,博士后日常工作主要围绕自主性科研工作展开,避免了科室管理模式下,临床、教学等任务对博士后科研工作的干扰。同时,在扁平化模式下,医院能够给予博士后更直接的支持与资源匹配,搭建博士后学习研究平台,利于博士后更好地成长。通过为博士后提供良好的组织环境,减少行政环节的干扰,实现博士后研究的高自主性、创新性。(2)建立岗位绩效体系。加强岗位分析,实施岗位绩效制度。通过对组织中每个岗位一定时期内所承担工作的实际效果及其对组织的贡献或价值进行评估与考核,以考核结果确定薪酬,体现多劳多得的分配原则。同时,将医院发展战略目标与博士后岗位职责挂钩,引导博士个人价值实现与医院总体发展相契合,激励博士后努力创新研究,取得更好的业绩。

4.1.3 博士后激励体系建设。(1)提升薪酬福利待遇。为充分发挥博士后工作积极性和创造性,坚持以人为本,强化服务意识,努力为博士后提供更好的学习生活条件,在生活上给予他们更多的关心和照顾,妥善解决博士后工资待遇、住房、保险等社会保障方面存在的问题。包括提供博士后公寓、租房补贴;子女入托、入学享受北京市待遇;允许参加专业技术职务晋升;享受五险一金;提升总体薪酬待遇水平等。从以人为本的角度,为博士后解决后顾之忧,让博士后能够安心从事研究工作。(2)加大博士后科研专项基金投入。完善研发投入导向机制,通过对优秀博士后给予专项配套科研基金的支持,引导更多的博士后能够获得医院的专项资助,助力其更好地完成课题的研究。同时,优化专项资金管理体系建设,给予资金使用上的相对自由幅度,适应科研工作的不确定性,建立适应创新规律的资金管理机制。(3)实行多层次岗位考核制度。建立日常考核与年度考核相结合的制度体系,更好地调动人员工作积极性和创造性。目前博士后的考核分为两部分:(1)日常单项绩效评估,围绕博士后研究取得的业绩以及科研成果转化等给予及时奖励。通过日常单项绩效考评,引导博士后向医院倡导行为努力,产学研相互促进,发挥博士后群体创新力。(2)年度岗位绩效考 核,每年年底组织专家以岗位为核心进行绩效评估,将考核结果与岗位绩效薪酬挂钩,精细化博士后岗位管理工作。

4.2 实践结果

管理模式调整后,博士后人力资源效率获得逐步提升,入站博士后数量提高1倍,年度SCI论文发表提高3.3倍,主持纵向课题数量提高10倍,博士后业绩产出呈现快速增长模式,博士后工作积极性大幅提升。实践探索表明基于提升博士后人力效率的管理模式产生了积极的影响。博士后基地建设为医院人才培养提供了充足的后备力量,推动了学科发展,因此完善、提升博士后管理制度体系有利于推进医院人才梯队建设。