罗兰·巴特与道家哲学:《S/Z》中二元对立与阴阳转化的对话

2022-07-08谢龙新

张 菁,谢龙新

(汕头大学 文学院,广东 汕头 515063)

导言

乔纳森·卡勒称罗兰·巴特为“多面手”,在《罗兰·巴特》一书中为其罗列了研究者、批评家、作家等多种身份。[1]在巴特众多的学术转向中,由结构主义走向后结构主义是其中的重要一环,而《S/Z》的诞生恰是这个转向的标志。《S/Z》是巴特针对巴尔扎克的中篇小说《萨拉辛》所写的分析文章,既可说是分析之文,又可说是重写之文:巴特将《萨拉辛》切割成561个片段,再用布局、意素、文化、阐释、象征等五类符码将其重新串联起来,其间穿插了理论、评说、叙述,这便形成了《S/Z》。学界对《S/Z》的讨论大致有以下三种路径:一是关注写作内容,讨论《萨拉辛》《S/Z》中的阉割主题;二是专注于写作形式,讨论巴特的片段式书写;三是聚焦于写作立场,讨论巴特的读者接受理论倾向。[2]然而,关于写作源流,即此书渗透着巴特何种文学理念,得益于何种文化资源,却少有论者提及。笔者注意到,在上海人民出版社2006年版的《S/Z》中,译者屠友祥在导读的第三部分用近二十页的篇幅阐释书名S、Z与斜线号(/)的含义,其间频繁提及老子、庄子的思想主张。[3]28-46关于巴特思想中的东方元素(尤其以中国的道家和禅家为重点),学界已有一些讨论,[4]涉及的对象既包括巴特前期的符号学理论,也包括巴特后期的“中性”思想。[5]本文便由此出发,着力于追寻罗兰·巴特的写作源流,探寻《S/Z》中或可存在的道家思想,以及道家思想在巴特从结构主义到后结构主义转向中的作用。

一、 阉割主题:《萨拉辛》的结构主义困境

巴特之所以选择以《萨拉辛》作为分析文本,是受到让·勒布尔《萨拉辛即阉割的体现》一文的启发。[3]78-79刊登这篇文章的《精神分析手册》是一份以“捍卫、阐发和运用拉康的精神分析技术”为使命的刊物,而文章作者让·勒布尔也是拉康派的成员。[6]众所周知,拉康是结构主义的代表人物,同时也是精神分析大家,倡言要“回归弗洛伊德”[7],因此当巴特在拉康的语境中重读《萨拉辛》时,其切入点便与结构主义、阉割主题有了密切关联,只是巴特在《萨拉辛》的阉割主题下发现了结构主义的困境,其本人也由结构主义走向了后结构主义。

《萨拉辛》是一个典型的嵌套故事,由内、外两个故事构成。内故事讲述了情窦未开的雕塑家萨拉辛在音乐会上遇见阉歌手赞比内拉,误将他当作完美的女人,疯狂爱上他,最后被其阉割的真相所伤,又惨遭其保护人红衣主教杀戮。外故事的男女主人公在晚会上相遇,二人围绕着内故事展开对话。由于罗契菲尔德夫人(少妇)对赞比内拉和萨拉辛的故事十分感兴趣,叙述者“我”作为知情者便以此为筹码,想用故事换取与少妇的情欲交欢。然而内故事的阉割力量蔓延至外故事,少妇被阉割力量所伤,背弃了与“我”的交易,那阉割力量最终也伤及了叙述者。

在阉割主题之下,巴特发现各个人物身上的阉割属性总处于不断的变换之中,显得含混不清。从生理学的角度上看,人物的阉割属性是由是否具有阴茎来判定的:男性拥有阴茎,即是阉割者,处于主动的位置,而女性没有阴茎,只体验阴茎,因此是被阉割者,处于被动地位。除正常的男女性别之外,还有一种身兼两性的人,他们既拥有阴茎又体验阴茎;更有一种两性皆非的人,他们既不拥有阴茎又不体验阴茎。[3]105-106在这样的定义之下,上文所提到的萨拉辛(男)和叙述者(男)便属于阉割者,少妇(女)属于被阉割者,而阉歌手赞比内拉(两性皆非)则既不属于阉割者,又不属于被阉割者,在结构中找不到自身的位置,也就是说,赞比内拉这一元素,落在结构之外,换言之,结构不能将所有的元素囊括其中,这便是巴特在《萨拉辛》中发现的第一重结构主义困境。

除四位主人公之外,巴特还界定了《萨拉辛》中其他人物的阉割属性。从生理的层面上讲,朗蒂先生(外故事中所提晚会的男主人)、布夏东(内故事中萨拉辛的老师)这两位男性均属于阉割者,而朗蒂夫人则属于被阉割者。然而朗蒂先生矮小懦弱,在家庭和晚会上均表现得无能被动,相较之下,朗蒂夫人则显得强悍能干,占据主动地位,因而在象征层面上,朗蒂夫妇的阉割属性恰好与其生理属性颠倒了。由此可知,朗蒂先生、朗蒂夫人这两个元素在不同的层面上(生理或象征层面)可分别具有两种不同的阉割属性,也就是说,在不同的情况下,这两个元素可以分别属于两个不同的结构。至于布夏东,其一方面给予萨拉辛无限的关怀和照料,填补了其所缺失的母爱,在象征意义上宛如女性,扮演着被阉割者的角色;另一方面又引导着萨拉辛将生理激情转移到艺术创作上,抑制着萨拉辛的性欲,这在象征意义上便又扮演了阉割者的角色。如此布夏东的情况又比朗蒂夫妇更复杂,其在生理层面尚有一种确定的属性,而在象征层面却同时具有了两种属性。元素的属性多样,可分别落在不同的结构中;即便落在同一结构中,也有着不同的属性,如此巴特便在《萨拉辛》中发现了结构主义的第二重困境。

既然次要人物可以进入象征层面谈论其阉割属性,上述四位主要人物便也可被纳入象征领域进行讨论。萨拉辛的情况最为复杂,在与布夏东的关系当中,当他处于学生的地位时,他是被引导者,处于被动地位,因而是被阉割者;当他处于“儿子”的地位时,他享受着“母亲”阴柔的爱抚,因而他是阉割者。而在与赞比内拉的关系当中,当其以征服者的姿态向赞比内拉发出强势进攻时,其阉割属性无疑与其生理性别一致,但当他得知赞比内拉是阉歌手的真相时,他指控赞比内拉“毁了我的幸福”,“你已将我拖败到了你的境地。”巴特认为在这种情况下,“萨拉辛被阉割了”,[3]315-317由此他也在象征意义上从原初的阉割者转变为被阉割者;与此同时,赞比内拉的阉割属性也发生相应的变化——从原初的被阉割者转变为阉割者。

至于叙述者和少妇,在外故事层,二人在象征领域内与萨拉辛和赞比内拉具有对应关系:叙述者主动向少妇提出“以故事换身体”的交易宛如萨拉辛对赞比内拉的求爱行为,而当少妇终止交易,违背了约定时,巴特认为此刻“叙述者被拖入阉割境地”[3]333,这便陷入了与萨拉辛同样的处境当中。两对主人公的对应关系是基于内、外故事层不交叉的定位所进行的讨论,当外故事的人物讲述着内故事人物的故事,而由内故事所生发的阉割力量蔓延至外故事层、并伤及外故事层的人物时,两对主人公之间的关系及其各自的阉割属性便要进行重新分析了。在这种情况下,内、外故事的主人公被分别绑在了一起,当叙述者与少妇兴致勃勃地讨论内故事时,他们处于主动地位,充当着阉割者的角色;而当赞比内拉和萨拉辛的故事令少妇感到“对生命和激情产生了厌恶”,终止了与叙述者的交易时,内故事的两位主人公则一改被动的地位,阉割了外故事的两位人物,巴特称之为“阉割临身了”。[3]331综上而言,四位主人公在象征层面上的阉割属性一直处于流转之中,元素的属性变换不定,难以归类,更难以判别隶属于何种结构当中,这便是巴特在《萨拉辛》中所发现的第三重结构主义困境。

既然结构主义困境重重,那么巴特便亟需冲破结构主义的枷锁,探索出一条新的道路。在找寻新方向的过程中,巴特跨越时空的界限,从中国的道家文化中获得了思想启迪。

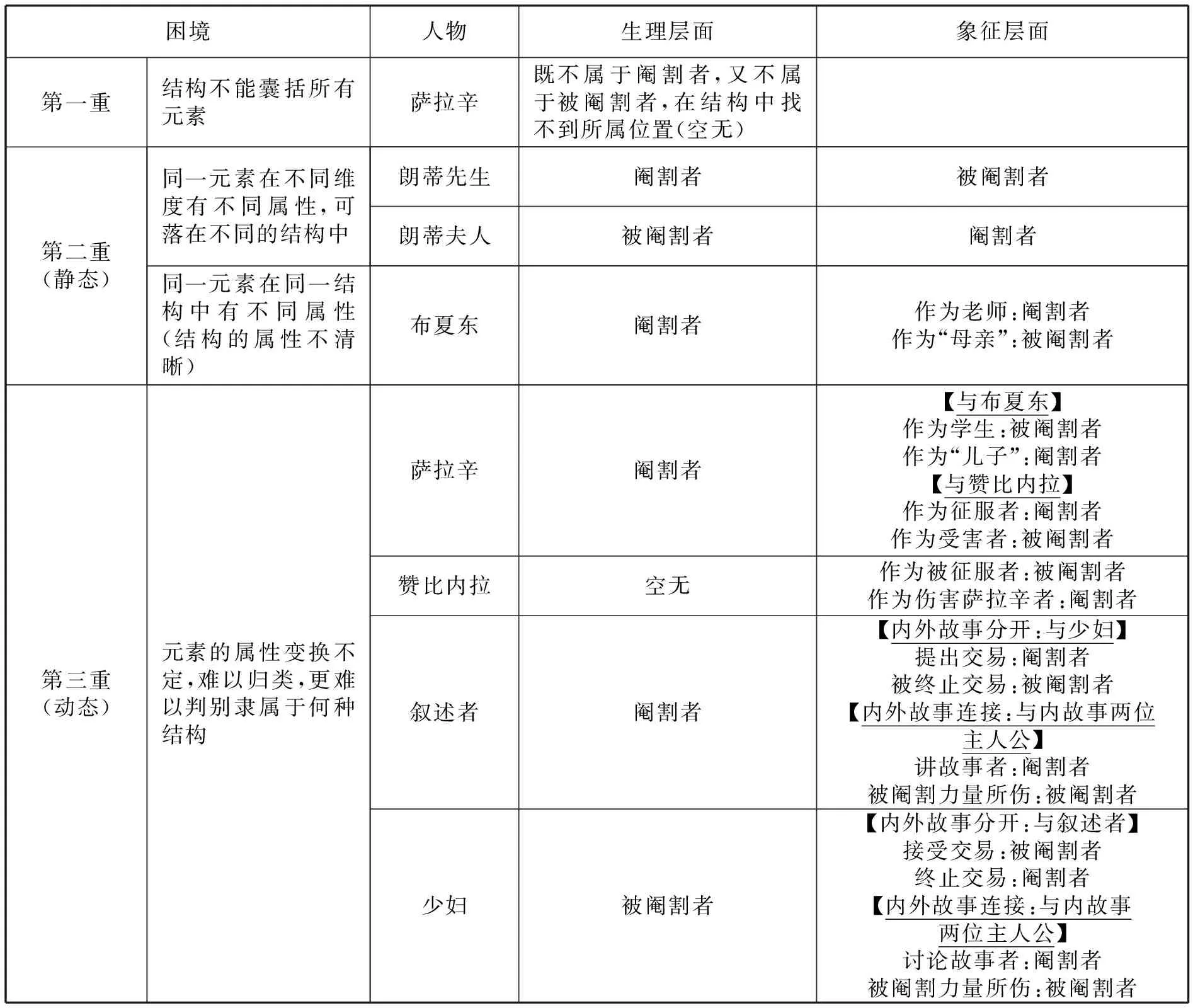

表1 结构主义困境与人物的阉割属性

二、中西融通:二元对立与阴阳转化的对话

二元对立思想在西方具有悠久的历史,自古希腊哲学家提出实体与现象的概念、区分了理念世界与感觉世界时,西方便开始了二元论哲学传统。罗兰·巴特在此学术脉络下成长,自然也深受影响,这在他结构主义时期的代表作《符号学原理》中便有明显的痕迹。巴特在书中共分四章谈了四组概念,分别是“语言结构和言语”“所指和能指”“组合段和系统”“直指和涵指”[8],每组概念以成对的形式出现,但每一个概念都是在与另一个概念的区分中确立自身地位,彼此界限分明、互不相融,体现出鲜明的“二元对立”色彩。但到了《S/Z》中,那种“二元”的框架模式还在,对立的色彩却大大减弱了,不仅概念本身的定义不再清晰,成对概念之间的界限也常常变得模糊,这在上文对“阉割与被阉割”这组概念的辨析中便可得到验证。

虽说巴特的学术身份变化多端,但有一个学术立场是他坚守始终的,那便是反权势和意识形态。[9]巴特将这一立场融汇在“中性”这一概念当中,从1944年在《关于<局外人>的风格的思考》一文中首次提及此概念,到1977年在法兰西公学开设“中性”课程,巴特用三十多年的时间不断诠释和丰富着“中性”的内涵,令其从一种简单的“沉默”“白色”“不介入”的文学风格变成了一种囊括了“美学、政治学、伦理学、摄影实践与欣赏”以及“拉康的精神分析学”等内容的精深思想。巴特对“中性”最言简意赅的定义便是:“打破聚合体的东西”,即“打破二元对立关系的东西”,[10]而这无疑与其在《S/Z》中所表现出的对“二元对立”的偏离、抵抗态度相契合,也就是说,巴特在《S/Z》中所体现的这种态度,实质就是“中性”。张智庭先生在《罗兰·巴特的“中性”思想与中国》一文中特别提到巴特“中性”思想的形成与中国古代文化,尤其是道家文化具有密切关系:开设的“中性”课程的参考文献中有《中国宗教和历史的遗作》(第二卷即“道家”)和《道家精义》;为课程所开设的讲座讲稿共有四段,第四段便是“老子自画像”;“中性”所包含的二十三种外在形象,如“沉默”“退隐”“无为”等,均体现出浓郁的道家色彩。[10]

如果说巴特的“中性”深受中国文化尤其是道家文化的影响,而这种思想又渗透在《S/Z》当中,与巴特原本的“二元对立”思想产生碰撞,构成巴特冲破结构主义重重困境的思想动力,那么具体是中国文化、道家文化中的何种思想主张呢?这便是下文所要探寻的。

中国古代与西方不同,虽也有“阴阳二分”的“二元论”,但始终强调的是阴阳合一、阴阳转化,而不是二元对立、二元互斥。首先由“一阴一阳谓之道”(《周易·系辞上》)一句可知,中国古典哲学中的阴与阳统一于道,因而是“二元互融”的,由此这两种要素便有了相互转化的可能性。[11]再据《管子》中“天道之数,至则反,盛则衰”以及《战国策》中“物盛则衰,天之常数也”的记载,可知阴阳转化不仅是可能的,更重要的是一种具有普遍性和永久性的规律。[12]老子的《道德经》寥寥五千字,却用了诸多笔墨、从多个维度(如有无、虚实、雌雄、强弱、得失等)谈及阴阳转化思想:

“有无相生……”(第2章)

“夫唯不盈,故能蔽而新成。”(第15章);“……洼则盈,敝则新……”(第22章)

“知其雄,守其雌……”(第28章)

“将欲弱之,必固强之……”(第36章)

“……物或损之而益,或益之而损。”(第42章)。[13]

在《道德经》中,概念也常以成对的方式出现,但与西方的互斥对立关系不同,其往往呈现出一种“生生”[14]状态,这种“生”既是一种和谐共生(不相克),又是一种互促生新(不仅不相克还能相互促进),而最重要的,是刻画出两两概念之间那种互蕴互生。

而在《庄子》当中,由阴阳衍化开来的一对最重要的概念便是“生与死”:

杂乎芒芴之间,变而有气,气变而有形,形变而有生,今又变而之死,是相与为春秋冬夏四时行也。(《至乐》)

生也死之徒,死也生之始,孰知其纪!人之生,气之聚也。聚则为生,散则为死。(《知北游》)

人生天地之间,若白驹之过隙,忽然而已。注然勃然,莫不出焉;油然寥然,莫不入焉。已化而生,又化而死。(《知北游》)

物无非彼,物无非是。自彼则不见,自知则知之。故曰:彼出于是,是亦因彼。彼是,方生之说也。虽然,方生方死,方死方生;方可方不可,方不可方可;因是因非,因非因是。(《齐物论》)[15]

由前两句引文可知,庄子认为人的生死是由气的聚散所决定的,无论人的形体、精神变为何种模样,其构成材料都是气,这是不变的。而由后两句可知,庄子认为生与死的转变是瞬息之间的事,且是符合自然规律的必然之事。如果说老子认为阴阳可以转化是基于“阴阳统一于道”的前提,那么对于庄子而言,阴阳(生死)之所以可以相互转化,则是因为它们“同出于气”,二者分别从形上和形下两个维度为“阴阳转化”找到了根基。而如果说老子仅是粗略地描绘了“阴阳转化”这一现象的话,那么庄子则是较为详实地丰富了此观点,阐明了其瞬时性和必然性,如此二人便由简入繁、由浅入深地诠释了“阴阳转化”。

当巴特携带着在西方学术脉络中所习得的“二元对立”思想,邂逅中国文化、道家文化中的“阴阳转化”观念时,其原有的思想势态必受到一定的影响,而或许正是在这种中西思想碰撞融通的契机下,巴特恰好找到了突破结构主义困境的出口,从而踏上了后结构主义的征程。

三、 可写之文:《S/Z》的后结构主义转向

当“二元”之间不再仅能具有固定不变的状态、对立互斥的关系,而是可以变动不居、彼此融通之时,上述《萨拉辛》中诸角色的阉割属性流转不定、含混不清的现象便获得了诠释和理解。事实上在《S/Z》中,渗透着这种“二元转化”色彩的不仅有人物的阉割属性(阉割/被阉割;男/女;主动/被动),还有人物的结局(生/死)和特性(完满/空无),而这恰恰与上述老庄由“阴阳”衍化出来的“雌雄”“强弱”“生死”“有无”“虚实”“得失”等说法有对应之处。

就结局而言,萨拉辛身上所体现的“生死转变”的结局是较具代表性的:在原故事中,巴尔扎克安排萨拉辛死于红衣主教所派杀手的短剑下,于他自身的肉体而言,显然他是死去的,但萨拉辛是从容向死的,他坚守住对赞比内拉爱的信仰,履行了自身那句“被她爱上,不然去死”[3]212的诺言,在精神上取得了胜利、获得了生的契机。此外,他用他的死还与赞比内拉生命安全,也成全了红衣主教对赞比内拉的占有,当萨拉辛的死与他者的生紧紧捆绑时,实际上也可说他的生命在他者的身上得到了延续。再者,在《S/Z》中,读者经巴特的指引,在多次重读之后,发现萨拉辛虽死,但其为赞比内拉所塑的雕像经红衣主教之手,得以复制到另一个大理石雕像中,而后维安、吉罗代又将雕塑化作油画《阿多尼斯》和《恩底弥翁的永睡》,后者又成为叙述者与少妇的讨论对象。由此可见,萨拉辛的肉体虽消亡了,但蕴含在雕塑、油画以及故事中的独属于萨拉辛的精神力量似乎更好地传递下来,读者在其中看到了萨拉辛的复活且延宕不止。

在萨拉辛“生死转变”的结局变换中,可以看到人的生命特性其实也在“空无与完满”中实行着转化。于萨拉辛而言,肉体的消损固然是一种空无,但这也为他迎来实现精神完满的契机,也成全了他人身体的(赞比内拉)、欲望的(红衣主教)完满。在更早的时候,当萨拉辛与赞比内拉初识时,他便已陷入空无与完满的两极漩涡中:由陷入爱恋的狂喜到信仰破灭的悲哀;由性的初濛的开启、达到性高潮,到被拖败到同赞比内拉一样的阉割状态;由对爱情的强烈欲望到对爱情甚至生命生发绝望。只是在这里,萨拉辛是由完满走向了空无,一反之前由死到生、由无到满的转换。

赞比内拉同样经受着这种有无的特性转变,美妙绝伦的“阉歌手”的称谓道出了他性器官的乌有空无与音乐才华、容貌身材的极致完满的两种特性。这空无是令人恐惧的,无论是赞比内拉本身,其爱慕者萨拉辛,抑或独立于故事外的罗契菲尔德夫人,在面对空无时均表现出反常的言行:赞比内拉“声音颤抖”[3]304、“身体战栗”[3]309,制造出一系列的含混话语——将恋爱关系淡化为朋友关系,将无法与萨拉辛结合的原因从性器官的缺失转移至对名利的崇拜与迷失;萨拉辛通过制造“伪三段论”、无视朋友乃至阉歌手本人的提示等方式,一次次否定外界传递给他的真相,即赞比内拉的身体是受阉割的;罗契菲尔德夫人在得知她所欣赏的画作原型正是阉歌手赞比内拉时,“显示出病的症状”“在房里大步地来回走”[3]330-331,将性的讨论转换成对道德的讨论。然而正是这令人唯恐避之不及的空无,恰恰成就了赞比内拉无与伦比的歌喉和容貌,而人们愿舍与一切金钱、权利,乃至性命去换取这份完满:普通群众为赞比内拉的表演喝彩,“掌声迸爆而出,房子摇晃”[3]204;基吉公爵为赞比内拉“曾有的一切,甚至歌唱教师,付过开销”[3]299;红衣主教奇科尼亚拉从公爵手中抢过赞比内拉,为了独占他杀害萨拉辛;而萨拉辛则发出了“被她爱上,不然去死”[3]212的宣言。在赞比内拉身上,我们看到空无(其身体)造就了完满(其嗓音、容颜),而后完满又带来新的、更为泛滥的空无(他人的钱权、信仰、生命)。

“结构主义之父”列维·斯特劳斯对结构中的元素有一项基本的规定,那便是要稳定不变,如若不然,结构就会崩溃。[16]但从上述对《萨拉辛》中人物的讨论来看,显然巴特知道他们都是不合格的元素,那么巴特所要做的,便是将这真相揭露开来,将这根基不稳的结构主义大厦彻底摧毁。巴特认为应当将《萨拉辛》看作是一篇“独特之文”,那种将文本“移转给一最后的大整体、一最终的结构”的模式“必须抛弃”,即便是古典之文如《萨拉辛》也“蕴含着能产性”、有“适度的复数”,因此要“强行恢复文的诸多入口”,“避免强予其额外结构”,避免“使文封闭起来”,要“步步渐进的评注,使得文呈星形辐射状裂开……”[3]72-74《萨拉辛》本是一篇“完满不可再写”的古典之文,巴尔扎克如绝大多数的古典作家一样,严格地控制着文本的意义,在构想好所指之后,便精心“为他已经形成的观念选择最好的表达”,譬如为突出赞比内拉“胆小”这一特质,巴尔扎克就为其安排了香槟酒、蛇、响马等故事情节作铺垫,其行进路径总是“从所指到能指、从内容到形式、从设想到文、从激情到表达”。[3]281-283当其小心翼翼地将话语“保持在共同一致的范围内”、依逻辑顺序将所叙述的事件一一粘合起来、“利用每一机会突出情势的协调性”、严格遵循好“非矛盾性原则”之时,他便成功创作了一部“能引人阅读”的作品,一篇“可读之文”。[3]258-259但是巴特恰如不虔诚的萨拉辛一般,违背了“上帝作者”的旨意,以《S/Z》的重写,将那“可读之文”变成了“可写之文”。

结语

作为与福柯、德里达、德勒兹等人齐名的后结构主义大家,罗兰·巴特无疑是西方当代学术界中的一位重要人物。然而与其他后结构主义者不同的是,巴特最耀眼的学术光环并非在后结构主义时期获得的,而恰恰是在其结构主义时期,因此那个令巴特背弃原有立场、抛却名誉荣光的背后动因,便成为人们关注的焦点。本文在借鉴张智庭先生对“巴特‘中性’思想中的道家渊源”研究成果的基础上,通过比照《S/Z》与《道德经》《庄子》两部道家经典中的相关内容,发现三者可在“二元转化”的问题上找到交合点与对话空间,又由于《S/Z》是巴特由结构主义走向后结构主义的标志性文本,故而笔者推断,在巴特由结构主义转向后结构主义的过程中,中国的道家思想应当起了一定的催化作用。