1990—2020年太行山区土地利用景观格局时空变化*

2022-07-08刘丽丽王红云张延夕王彩玲刘金铜付同刚梁红柱刘元辰

魏 静,刘丽丽,王红云,张延夕,王彩玲,刘金铜,付同刚,高 会,梁红柱,2,刘元辰

(1.中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心/中国科学院农业水资源重点实验室/河北省节水农业重点实验室 石家庄 050022; 2.中国科学院大学 北京 100049; 3.河北省地质调查院 石家庄 050081; 4.保定市环境监控中心 保定 071030; 5.河北省国土整治中心 石家庄 050031)

土地利用/土地覆被变化(LUCC)是人类活动与自然环境相互作用最直接的表现形式,它作为表征人类活动行为对地球陆地表面自然生态系统影响最直接的信号,是人类社会经济活动行为与自然生态过程交互和链接的纽带,对地球气候、生态过程、生物多样性以及生物化学循环研究都产生了一定的影响,是全球变化研究的重要领域之一。景观格局变化是土地利用变化最直观的表现形式,将土地利用与景观格局结合起来研究,可以深入了解土地利用景观格局变化的发展现状及趋势,有助于探讨土地利用动态变化和景观生态格局演变过程中的相互关系。城镇化进程的不断推进在一定程度上加速影响区域景观格局的变化,进而影响区域生态安全,景观格局变化过程已成为国内外研究的热点问题。研究土地利用与区域景观格局,对区域人地关系协调、生态环境保护与可持续发展具有科学支撑意义。

目前,景观格局分析方法主要有景观格局指数和空间统计特征两种。其中空间统计分析主要集中在两个方面:一方面,不同类型景观格局的时空变化及驱动机制研究; 另一方面,景观格局的时空变化对周围生态环境的影响及风险评估。太行山区作为第二阶梯和第三阶梯之间自然边界的一部分,是华北平原和环渤海经济区的重要生态安全屏障,具有独特的自然生态环境和人文历史背景,环境条件较为复杂。由于过去人类对自然资源的过度开采导致生态环境较为脆弱,近年来通过对太行山“伤疤”的修复治理,扎实推进太行山绿化三期工程,自然环境有了明显改善。针对太行山土地利用现状的研究主要集中在局部区域:董光等对太行山区河北省易县的土地利用时空格局动态变化特征进行了分析,冯哲等对太行山区的河北省阜平县土地三生功能进行评价,熊晓轶等研究了河北太行山区土地利用的变化及其与经济效益的关系,曹娜等对西部太行山区土地利用变化的驱动机制进行了分析。然而,未检索到针对太行山区全域的土地利用研究,全域的研究更有利于从整体上归纳总结变化趋势,有针对性地提出区域土地可持续利用对策。

本文基于GIS软件,研究1990-2020年太行山区土地利用景观格局的动态变化,结合重心模型,对不同土地利用类型的重心迁移方向进行动态分析,以期为进一步探究其对生态环境的影响,预测未来地表覆被变化方向提供参考,为该地区土地利用方式选择、土地利用分区布局和管理模式创新提供科学依据。

1 材料和方法

1.1 研究区概况

太行山区(35°15′~41°00′E,110°14~116°35′N)是黄土高原和华北平原的自然分界,纵跨北京、河北、山西、河南4省(市),包括101个县(图1),位于我国第二阶梯的东缘,是东部平原向中西部山地高原的过渡带,地势西高东低,区内群山连绵,沟壑纵横。山脉北起北京市西山,向南延伸至河南与山西交界地区的王屋山,西接山西高原,东临华北平原,总面积约为13.69万km。研究区气候属暖温带半湿润大陆性季风气候,夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥。土壤类型以山地褐土为主,棕壤、黄垆土、栗钙土等也有分布,土壤质地以壤土为主; 地质构造比较复杂,地层类型较多。植被主要为暖温带落叶阔叶林,具有多样性和复杂性特点。太行山区是海河流域和黄河流域的重要水源区,河流主要有汾河、沁河、桑干河、拒马河、滹沱河等。太行山区是我国东部经济发达地区到中西部经济欠发达地区的过渡带,社会经济的飞速发展和环境保护意识的增强,直接影响着研究区的土地利用景观类型,探索该区域土地利用景观格局的发展变化及驱动机制,对今后合理、安全利用土地资源具有指导性意义。

图1 太行山行政区划图Fig.1 Administrative counties of the study area of the Taihang Mountain

1.2 数据来源

土地利用数据基于1990年、2000年、2010年和2020年4期Landsat 30 m TM、30 m DEM和Google亚米级高分影像部分土地利用数据,根据各地类遥感影像解译标志进行目视解译生成,数据来自国家重点基础研究计划项目“山区国土空间功能优化与调控对策”,由中国科学院山地灾害与环境研究所完成。土地利用数据Google精度验证结果:1990年共选取样点1742个,总精度达88.95%; 2000年共选取样点645个,总精度达87.54%; 2010年共选取样点1742个,总精度达87.96%; 2020年共选取样点1680个,总精度达88.12%。

1.3 研究方法

基于景观生态学思想,以土地利用类型为基础,利用ArcGIS软件对4期遥感数据进行空间统计分析,建立景观类型转移矩阵,同时引入重心模型,获取不同土地利用景观类型总体变化特征和不同时期的变化趋势。其中,土地利用类型根据土地资源经营特点、利用方式和覆盖特征细分为耕地、林地、草地、水域、建设用地(城乡、工矿、交通、居民用地)和未利用土地6大类。

1)土地利用景观类型转移概率描述景观类型的变化剧烈程度,公式为:

式中:S为1990 (2000、2010)年第i类景观类型总面积,dS为1990-2000 (2000-2010、2010-2020)年间第i类景观类型转化为第j类景观类型的面积总和,n为研究区发生景观类型变化的数量,D为 10 a间第i类景观类型转化为第j类景观类型的转移概率。

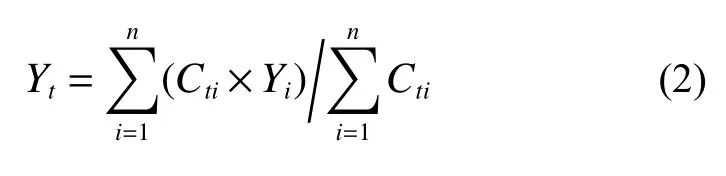

2)重心模型分析土地利用景观类型的时空演变过程。重心坐标一般以地图经纬度表示,第t年某景观类型的重心坐标(经纬度)可表示为:

式中:X、Y分别表示第年某景观类型分布重心的经纬度坐标,X、Y分别表示某景观类型第个斑块重心的经纬度坐标,C表示第年某景观类型第个斑块的面积。

2 结果与分析

2.1 景观类型的时间变化特征

研究区4期土地利用类型以耕地、草地和林地为主,其他土地利用类型作为斑块镶嵌其中。

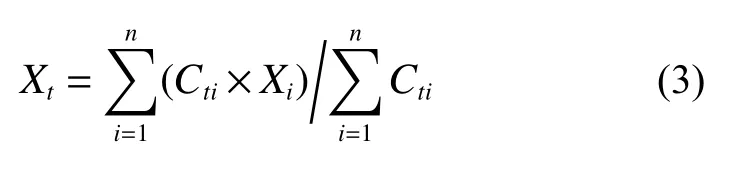

通过表1可知,30 a间耕地的面积呈减少-增加-减少的趋势,耕地面积共减少643.99 km,2010-2020年面积减幅最大,达1.43%。林地和草地的面积呈逐步减少趋势,林地面积和草地面积总体减少,分别减少92.45 km和1067.07 km。

表1 1990年、2000年、2010年和2020年太行山区各景观类型面积及所占比例Table 1 Areas and percentages of different landscape types in 1990,2000,2010 and 2020 in the Taihang Mountain

水域的面积呈先减少后增加的趋势,但面积总体减少。2010-2020年面积增幅最大,达13.13%,但30 a间水域面积共减少68.90 km,主要表现为湖泊面积的减少。

建设用地的面积呈逐步增加趋势,共增加1797.81 km,1990-2000年增幅最大,达9.31%,但建设用地的面积增长比率呈下降趋势。

未利用土地的面积呈先增加后减少的趋势,但面积总体增加,共增加74.59 km,未利用土地在1990-2010年间的面积增长比率呈迅猛增加趋势,由1.71%增至134.78%,在2010-2020年呈减小趋势,减小22.63%,主要受裸土地和盐碱地面积的影响。

2.2 景观格局动态变化特征

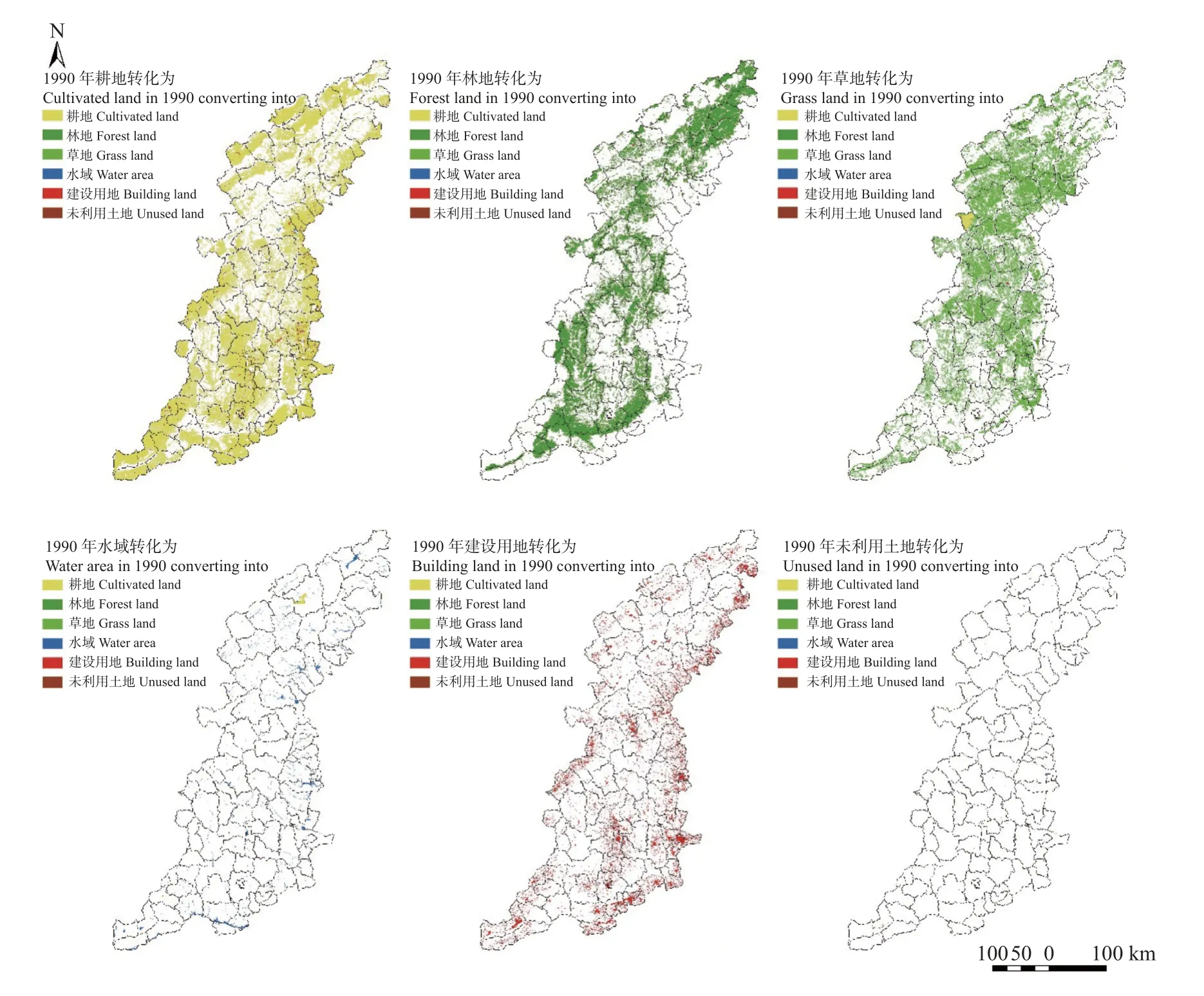

景观类型转移矩阵、景观类型转移概率和重心模型的分析结果见表2和图2-图5,可以看出:

表2 1990—2020年太行山区景观类型转移矩阵Table 2 Transfer matrix of landscape types from 1990 to 2020 in the Taihang Mountain km2

图2 1990—2000年太行山区不同土地利用景观格局动态变化Fig.2 Dynamic change of landscape pattern of different land use types from 1990 to 2000 in the Taihang Mountain

图3 2000—2010年不同土地利用景观格局动态变化Fig.3 Dynamic change of landscape pattern of different land use types from 2000 to 2010

图4 2010—2020年不同土地利用景观格局动态变化Fig.4 Dynamic change of landscape pattern of different land use types from 2010 to 2020

图5 1990—2020年太行山区不同土地利用景观类型重心变化Fig.5 Barycenter transfers of land use landscape types from 1990 to 2020 in the Taihang Mountain

①耕地重心30 a年间以向北偏移为主,偏移距离2.62 km,呈现西-东-西摆动。在1990-2010年主要转出为建设用地和水域,2010-2020年主要为建设用地。1990-2000年转出地块主要分布在太行山东部低海拔区,导致重心向北偏西方向转移。2000-2010年太行山西部山西运城、晋中转出地块明显增多,使重心主要向东偏移。2010-2020年北京市转出地块显著增多,导致重心向西偏移。1990-2000年转入类型主要为草地和水域,分布在山西定襄和河北蔚县; 2000-2020年主要转入为草地和建设用地,分布在河北顺平、阜平和唐县。1990-2000年耕地和水域之间的动态变化较为明显,2000-2020年耕地和建设用地之间的动态变化较为明显。

②林地重心迁移距离较小,动态变化比较稳定,30年间以向西南偏移为主,偏移量仅为0.63 km。1990-2010年林地分布较为稳定,2010-2020年空间变化较为显著,主要体现为林地和耕地、草地的相互转化,整体以转出为主。转出地块主要分布在河南的安阳、北京的延庆和昌平,转入地块主要分布在北京的延庆和房山、山西的五台和繁峙。

③草地重心以向西南偏移为主,偏移距离为3.22 km。1990-2010年的转出类型均主要为耕地,主要分布在山西定襄,2010-2020年主要为耕地和林地,主要分布在河北的顺平和阜平、山西的五台和繁峙、北京的延庆和房山。2010-2020年由耕地和林地转入面积较多,但仍以转出为主,主要分布在北京的延庆和房山、河北的沙河和邢台县。草地和耕地动态转化较为密切,从面积的总变化量来分析,草地向耕地和林地的转化趋势较强。

④水域重心总体向西南偏移,偏移距离为12.08 km。1990-2000年和2010-2020年的转出类型主要为耕地,分别分布于河北的蔚县和山西的定襄。2000-2010年主要为未利用土地,主要分布于河北的沙河和邢台县。30年间转入类型主要为耕地,分别分布于河北的蔚县、河北的怀来、山西的定襄。水域重心1990-2000年向西南偏移为主,偏移距离17.77 km,2000-2010年向西偏移为主,偏移距离8.52 km,2010-2020年向东偏移为主,偏移距离11.75 km。

⑤建设用地在30年间主要表现为与耕地的相互转化,转入面积远大于转出面积,表现在重心以向东北偏移为主,偏移距离为9.23 km。2010-2020年耕地转为建设用地的面积明显增多,使得建设用地的增幅变大,主要分布在北京的昌平、房山、延庆和河南的安阳县,同时导致重心大幅度向东偏北方向偏移。

⑥未利用土地30年间面积总体呈增加的趋势,重心向东北偏移了93.74 km。1990-2000年间面积变化幅度最小,重心基本未偏移。2000-2010年重心迁移较为明显,向东北偏移了77.26 km,主要由于南部山西的平陆未利用土地转为水域,转化面积8.23 km,东部河北的沙河大面积水域转化为未利用土地。2010-2020年重心向北偏西方向偏移,偏移距离为62.15 km。主要由于石家庄和邢台两市通过对流经其境内元氏县、赞皇县和临城县的槐河以及流经邢台县和沙河市的大沙河进行了生态治理项目的综合整治建设,使得生态环境得到修复,大面积未利用土地向水域转化。转化面积为112.03 km。

2.3 土地利用景观变化驱动因素

区域景观格局的演变受到自然因素和人为因素的影响。其中,短时间内由自然因素引起的演变幅度较小,政策制度、经济发展影响等人为因素是演变的主要外部驱动力。通过分析研究区4期景观格局动态变化特征可知,除水域面积变化外,该地区景观演变与当地经济发展、人口增长、政策制定有一定联系,土地利用变化主要因素为人为因素。

2.3.1 政策因素

研究区内耕地、林地变化主要受政策因素影响。1986年起,为提高山区的水土保持能力,我国在太行山地区开展了建设多林种的造林工程——太行山绿化工程,营造水源涵养林、水土保持林,发展果木经济林。1993年实施“一退两还”政策,退耕还林还草,导致林地、草地和耕地之间的转化。另一方面,2000年以后,《基本农田保护条例》实施,耕地面积流失情况减少,2000-2020年耕地均主要由草地和建设用地转入。第二,受生态修复工程影响,2017-2019年,当地政府实施了大沙河的综合治理,走出了一条河道采砂与生态修复双赢之路,恢复了原大沙河的水域面积,2000-2010年水域面积有所增加。

2.3.2 人口经济因素

研究区社会经济迅猛发展,工业化与城镇化进程是经济社会发展的必然趋势和客观要求。将研究区2000年各行政县人口数量与建设用地面积做相关性分析,结果显示二者呈显著正相关,回归方程为=0.2174+14.847,²为0.693,拟合度较好(图6)。曹娜等、张佳晗等、李新元等、薛朝浪等均表示在社会发展过程中,人口的增长会刺激建设用地的扩张和耕地的减少。一方面随着农村人口的增长,更多的人为了满足生活需要选择较高薪酬的工作而放弃从事农业生产,而企业为了充分利用农村劳动力选择在郊区发展,致使乡镇企业占用耕地,导致耕地减少; 另一方面城镇化建设的推进使大量新增城市人口开始流向郊区,推动了城镇建设用地向城市外围的扩展,人口的郊区化带动了商业和房地产业的发展,助推了当地基础设施的完善,也鼓动了许多企业的新建或向外扩建,使得建设用地快速扩张,土地利用格局因此发生了变化。

图6 2000年太行山区各县人口总数与建设用地面积散点图Fig.6 Scatter plot of building land area and population of countries in the Taihang Mountain in 2000

2.3.3 自然因素

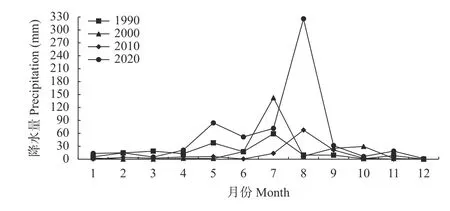

调查区水域面积总体下降,主要受降水量减少、气温升高加剧蒸发等自然因素影响。但生产生活用水增多造成地下水超采在一定程度上也加剧了水域面积减少。2000-2010年表现最为显著,10年间水域向未利用土地的转化主要分布在河北沙河市,降水量的减少成为转化的直接原因(图7)。

图7 1990—2020年河北省沙河市降水量平均月变化图Fig.7 Changes in monthly precipitation in Shahe City,Hebei Province from 1990 to 2020

3 结论和讨论

3.1 讨论

通过对太行山区土地利用景观格局近30年以点带线的研究,弥补了目前对大尺度山地区域相关研究较少的现状; 从一个相对独立的地貌单元认识土地利用景观格局的动态变化原因和趋势,为山地生态系统的保护及恢复提供相应的数据支撑。

太行山区景观格局的动态变化,对生态系统的服务功能有着重要影响,城镇化进程快速推进以及经济高速发展与生态保护之间的矛盾应引起重视。人类对自然的改造使城镇周边的大量耕地和草地被迫向建设用地转化,而山前平原的大面积草地和山区的部分林地又被开垦为农田。耕地的面积虽然从数量上达到了动态的平衡,但新增耕地的质量和农业活动可能产生的土壤面源污染问题需引起进一步关注。另外,城镇化进程不断加快,建设用地面积与城市人口不断增加,用水量增长对水资源的消耗造成严重的负担,并且使水质的安全存在隐患,如人类活动产生的大量工业废水和生活污水通过地表径流和地下渗漏的作用直接或间接进入水体,造成水质的污染。李昆等研究表明在城市区域需加强污水收集与处理设施的建设,以减少污染物排入水体。由于林地冠层下土壤层具有涵养水源、保持水土、滞留部分水体污染物的作用,对地表径流具有良好的净化效果,所以在靠近水体区域,需要降低园地和人工草地种植强度,增加林地和自然草地的覆盖密度和面积,从而达到对入河污染物截留的最佳效果。

土地资源利用需有长期宏观的规划,土地资源的合理利用与生态环境协调发展是未来经济社会可持续发展的必要条件。可以依据土地管理法、环境保护法建立耕地转化跟踪管理机制,合理高效地控制耕地的转入转出,有效落实基本农田保护制度,保障充足的耕地资源,正确处理发展经济和改善生态的关系,实现生态效益、经济效益和社会效益的多丰收,真正把绿水青山变成金山银山,做到人类活动与生态环境的协调发展。

3.2 结论

1)山区景观基质受海拔影响较大,太行山区低海拔区为耕地,中海拔区为林地,高海拔区为草地。建设用地、水域和未利用土地作为斑块镶嵌其中。

2)1990-2020年,太行山区耕地面积呈减少趋势,主要转为建设用地,建设用地面积呈逐年增加趋势,二者之间动态变化关系较为明显; 林地和草地面积呈逐步减少趋势,二者主要转化为耕地; 未利用土地面积呈先增加后减少的趋势,主要与水域的转出和转入有关; 水域面积则呈减少的趋势,除转为未利用土地外,还向耕地发生转变。

3)1990-2020年,未利用土地重心迁移距离最大,向东北偏移了93.74 km; 水域的重心向西南偏移了12.08 km; 建设用地的重心向东北偏移了9.23 km;耕地的重心以向北偏移为主,呈现西-东-西摆动,偏移距离为2.62 km; 林地、草地的重心偏移方向均以西南为主,偏移距离分别为0.63 km和3.22 km。

4)通过分析太行山地区4期景观格局动态变化特征可知,景观格局演变的主要驱动因素为人口、经济、政策等人为因素。