山地植被垂直分布变化格局研究进展与述评*

2022-07-08梁红柱刘丽丽付同刚刘金铜

梁红柱,刘丽丽,付同刚,高 会,李 敏,刘金铜**

(1.河北师范大学生命科学学院 石家庄 050024; 2.中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 石家庄 050022; 3.中国科学院大学 北京 100049; 4.河北省国土整治中心 石家庄 050031)

地球上的植被表现为明显的地带性变化,即水平地带性和垂直地带性。山地代表了具有浓缩的环境梯度、高度异质化的生境,加之较低的人类干扰,使得山地成为生物多样性和景观多样性聚集地。与水平地带性相比,山地景观的垂直变化表现为水平梯度的近千倍,被认为是水平地带性的“微缩模型”。而张百平等则认为垂直地带性从属于水平地带性,山地的垂直带,是表征景观垂直变化的经典地学模型,也是地学分异变化研究的重点内容之一,既能表征植被的垂直尺度,也能表征水平尺度的分布特征,在生态学和地理学研究中具有重要地位。国内外对山地植被垂直带变化的研究历史悠久,但与自然地理学其他领域相比仍有较大的差距。

植物多样性的垂直分布,不同研究尺度具有不同格局。如:植物群落的α多样性随海拔升高而降低; β多样性对不同生活型的物种具有类似格局,随海拔升高而降低; γ多样性多呈现2种分布格局,即显著负相关和偏锋分布格局。物种特有度的垂直变化,常表现为随海拔升高特有度增加,而特有物种数量则降低。随着山地海拔梯度升高,植物物种的遗传多样性主要表现为4种模型:中部海拔比低海拔和高海拔地带有更丰富的遗传多样性,意味着地理分布上最主要的物种类群,更倾向于最适合的环境条件,而次要类群则多分布在较适合的环境条件; 较高的群体数量有较多的物种多样性; 较低的种群数量有较低的物种多样性; 群体内物种遗传多样性与海拔梯度无关。山地森林群落多样性的垂直格局可分为5类:物种多样性与海拔呈负相关; 物种多样性与海拔呈正相关; 物种多样性在中海拔最大,即“中间高度膨胀”; 物种多样性在中海拔最低;物种多样性与海拔无明显规律性。山地森林群落的物种多样性,可综合反映森林群落的结构和功能,揭示物种间及其与环境之间的关系,了解群落动态的内在机制,对阐明物种多样性与海拔梯度的关系具有重要意义。物种多样性在海拔梯度上的分布格局,是生态因素和进化过程相结合的结果,而不是某一方面的单因素起作用。

对山地植被垂直格局的研究,从最初的单因子描述到多因子分析,从单目标研究到多目标综合,研究深度也从样地的描述与分析,发展到格局分布机理、假说的提出和求证。对植被垂直格局的研究方法,大致可分为两类:取样方法和测度方法。取样方法主要指选取代表性地段,样方的设置以及范围的大小等根据研究目的不同,取样方法也有所差异,包括连续样带取样法和典型群落随机取样法,其中连续样带取样法也称为梯度格局法; 山地植被的测度方法,则是在取样方法的基础上,对不同尺度的物种多样性(包括α多样性、β多样性和γ多样性等)进行排序、数量分类及单元统计分析等,山地植被垂直格局的测度方法,是在取样基础上的深入分析和探讨。近些年,植被数量分类和排序等方法正在得到广泛应用。

在全球气候变化背景下,山地植被带谱的响应、山地生物多样性的分布格局与变化、水土耦合的山地生态循环与生态系统服务等领域,是现阶段国际上对山地植被格局与过程研究的重点领域。本文通过文献计量统计分析和文献分析,对山地植被的垂直分布格局研究进展进行了述评,为本领域的国内外研究热点、发展趋势和应用前景提供参考。

1 研究方法

本研究基于CNKI数据库和Thomson Reuters公司的Web of Science的核心数据库Science Citation Index Expanded为检索数据源,查询中文主题词为 “植被”AND“垂直带、垂直带谱、时空格局、垂直群落演替”,运用检索逻辑语言“或”将各主题词“并包含”联结; 英文以“mountain”和“vegetation” AND(“vertical zonation”OR “altitudinal belt” OR “altitudinal spectrum” OR “spatial temporal pattern” OR “vertical community succession”)为检索主题词,检索时间均设为1900年至2020年。根据检索条件,初步获得中文文献936篇,英文文献1092篇。然后对学科为生态学、植物学、林学、环境科学、自然地理学和生物多样性保护等学科的“article”进行筛选,最终获得中文文献542篇,英文文献408篇,共计950篇。通过文献计量法对研究文献进行分析,应用CiteSpace对中、英文文献进行关键词共现聚类分析,并对山地植被垂直分布格局的不同研究方向和热点内容进行述评。

2 研究文献统计分析

2.1 国内外研究历史

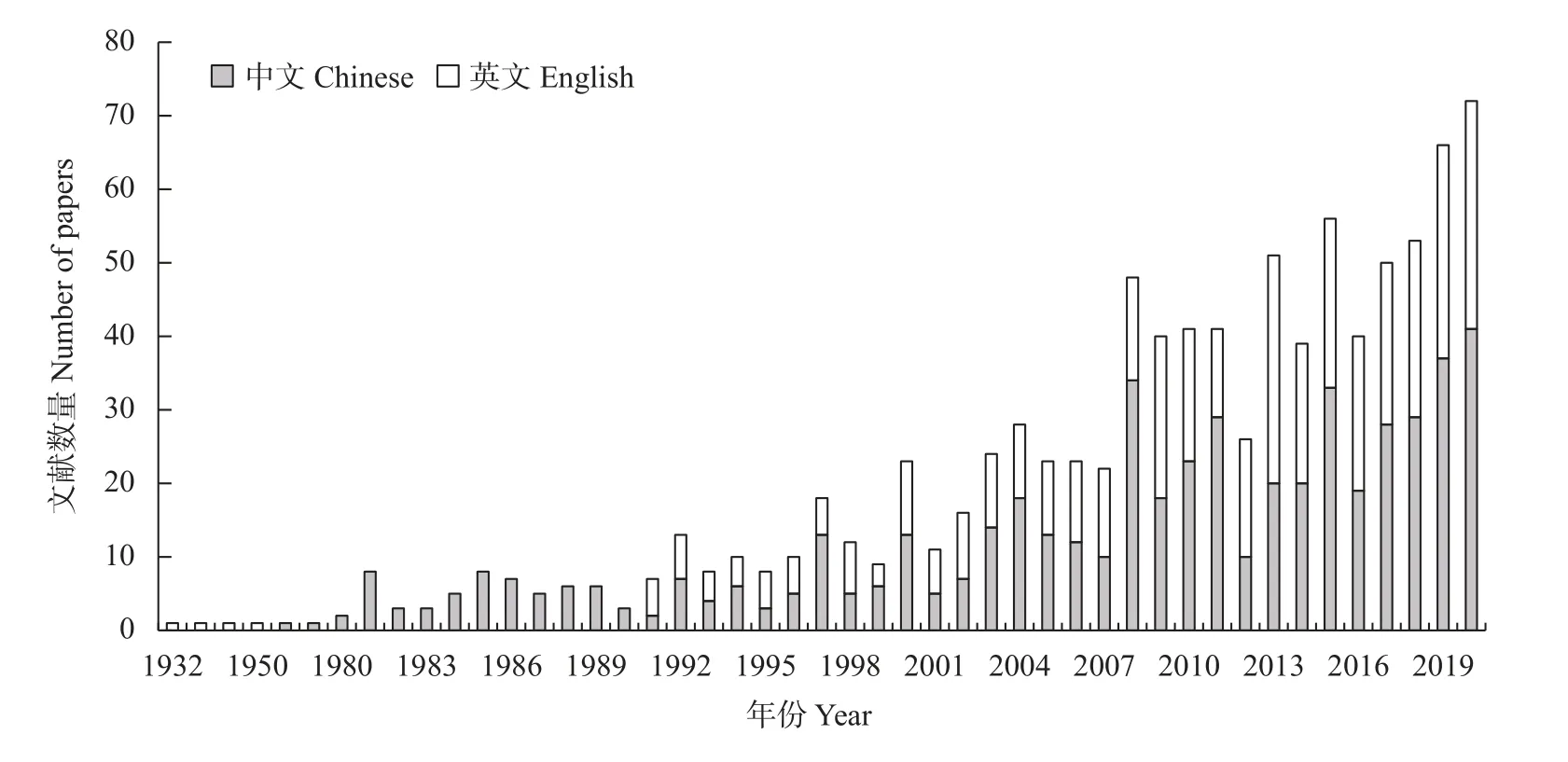

国内对山地植被的研究已超过百年历史,如王启无于1912年即出版了专著《云南植物组合之研究》。根据CNKI数据库,记载较早的相关研究出现于1979年,是由林英等发表在《南昌大学学报(理科版)》的“江西怀玉山主峰森林植被垂直带谱”,到1980年相关研究发表增加到2篇,1981年增长较快,升至8篇。之后直至2007年,有关山地植被垂直分布的文献发表数量呈缓慢增长趋势,其中2004年相关研究报道为18篇,2008年骤增至34篇,之后至今,有关山地植被垂直带分布的研究一直处于较热的状态,文献数量也较高,2008-2020年年均发文量为26.2篇,较2008年之前的年均发文量7.3篇,增长2.6倍(图1)。

图1 1915—2020年山地植被垂直带研究论文发表情况Fig.1 Number of published literatures on montane altitudinal zonation of vegetation between 1915 and 2020

国外对山地植被垂直分布的研究较早,二战前山地植被垂直带的研究主要集中在欧洲的温带地区,特别是阿尔卑斯山脉和斯堪的纳维亚半岛南部。据记载世界上第一部山地植被研究是由K.Gessner于1555年对瑞士皮拉图斯山的植被研究,并出版了专著《Mantis Fracti Descriptio》。根据Web of Science平台的检索,记载较早的山地植被垂直分布的文章见于1932年,是由美国的Tate发表在《Ecology》(ESA)的“Life Zones at Mount Roraima”,研究了美洲罗赖马山地不同植被类群的分布,之后直到20世纪50年代前后,学者对森林垂直带的研究,逐渐引起科学家对山地森林地带性研究的兴趣。直至20世纪90年代以后,相关领域的研究持续增加。前期对山地垂直带谱的研究过于关注垂直带谱本身的特征,而忽略了垂直带谱的成因及影响机制。尤其是2000年之后,国外发表该领域的文献共计263篇,占84.6%。

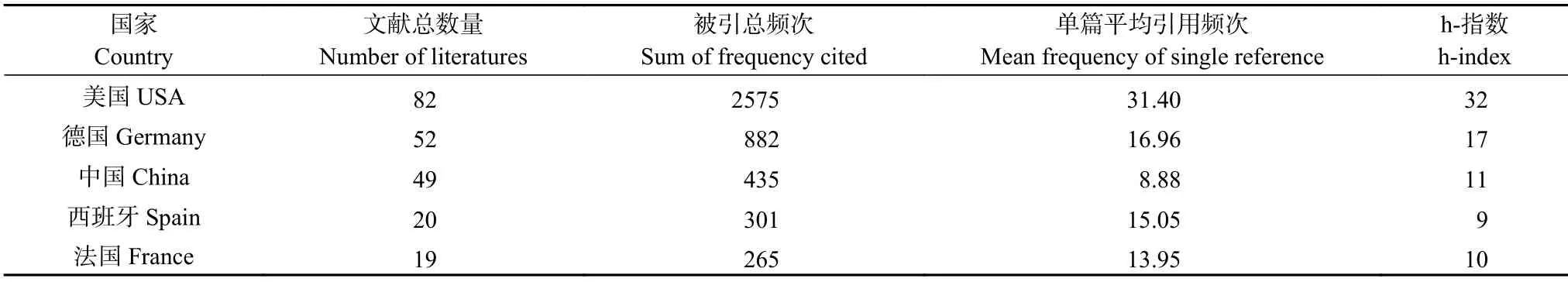

对英文文献发文量最多的前5个国家进行影响力分析,发现该领域美国、德国、中国、西班牙和法国最为重视,发文量最多的美国以82篇文献居于首位,德国、中国、西班牙、法国分别以52篇、49篇、20篇、19篇分列2~5位。根据文献质量分析,美国发表文献被引总频次为2575次,单篇平均引用频次为31.4,h-指数为32,均高于其他4个国家(表1)。表明美国在该领域的研究在国际上具有重要的影响力。中国在Web of Science数据库的发文量为49篇,略低于第2名的德国,然而被引频次和h-指数均较低,尽管加上国内和国外总体在该领域的刊载量(共计457篇)较多,该领域的研究起步也较早,但国际影响力总体不高,需要进一步加大研究深度和力度,扩大国际影响力。

表1 有关山地植被垂直带研究主要文献发表国家的论文数量和影响力比较Table 1 Comparison of literatures number and characteristic indexes of published papers on montane altitudinal zonation of vegetation of the main countries

2.2 按研究目的与方向统计

根据研究目的的差异,将山地植被垂直带研究分为3大类:山地植被垂直带群落结构与分布特征、影响因素与环境解释、演化过程与形成机制等。结果表明,我国该领域学者更倾向于山地植被垂直带本身的研究,其中研究方向在生物学领域的文献为276篇,林学方向文献为74篇,自然地理环境科学方向文献为45篇。

根据基于CNKI文献的CiteSpace关键词共现聚类分析(图2),Q值为0.5692 (大于临界值0.3),表明该聚类是合理的。图2显示,文献样本关键词的聚类分为10个类别,分别为:“乔木层” “亚高山草甸” “多样性” “山地垂直带谱” “海拔” “垂直分异” “表土花粉” “长叶松” “太白山”和“林线”。其余节点表示该领域研究的热点关键词,字体越大表示其出现的频次较高。“垂直带谱” “植被垂直带” “物种多样性” “植被类型” “植物区系” “垂直自然带”以及“地学信息图谱”等为该领域的热点关注领域,从研究区域看,横断山区、青藏高原、太白山及秦岭为热点区域。

图2 山地植被垂直带研究的CNKI文献关键词共现聚类图Fig.2 Keyword co-occurrence cluster diagram of CNKI literatures on mountain vegetation vertical zone

国外的研究中,environmental sciences ecology方向是该领域的主流研究方向,文献数量为217篇,占英文文献的62.2%; plant sciences方向发表文献为89篇,占据文献总量的25.5%,位列第二; physical geography方向文献数为76篇,占21.8%,位列第三。其他几个主要研究方向还包括:geology、forestry、biodiversity conservation、remote sensing等,文献数量分别为61篇、58篇、26篇和11篇。通过分析可知,国外在山地植被垂直带研究的重点关注内容是植被与环境之间的关系,对植被垂直分布的环境影响因素进行评估,可揭示和预测植被垂直分布的变化和趋势。

根据Web of Science文献的CiteSpace关键词共现聚类分析(图3),Q值为0.4924,文献样本共分为9个类别,分别为“tropical forest” “climate change” “treering width” “beta diversity” “tree size” “leaf phenology”“area” “sample size”和“xylem anatomy”。图3视图的节点表明国外该领域研究的热点关键词,其中气候变化、生物多样性、植被、生产力、空间模型、β多样性、物种丰富度与更替、景观分布以及海拔梯度等,均为该领域在国外的关注焦点。

图3 山地植被垂直带研究的Web of Science文献关键词共现聚类图Fig.3 Keyword co-occurrence cluster diagram of Web of Science on mountain vegetation vertical zone

2.3 按研究方法统计

山地植被垂直带的研究历史悠久,基本且主要的研究方法是样地调查。对近些年国内外山地植被分布的文献进行统计,发现该领域研究方法随相关科技的发展有了很大变化,尤其是随着空间技术的快速发展,基于遥感技术的分析方法逐渐成为主流手段。运用调查数据、观测数据(如气象、土地利用、地形等)预测山地垂直带的演替过程及格局变化,从而为应对未来气候变化、保护生态安全、维持生物多样性等提供新的研究视角。国内学者如张百平等、马克平等、方精云等、张新时、傅伯杰等的研究代表了该领域研究的主流方向,所采取的技术手段也成为当前国内流行的研究方法。常用的研究方法可分为取样法和测度法,取样法又分为连续样带取样法和典型群落随机取样法; 垂直格局的测度方法较常见的有物种多样性指数的测度、单元统计分析(包括回归分析、假设检验、方差分析、相关性分析等)。近些年来,植被的数量分类和排序等多元统计分析方法越来越多地得到应用。

对参考文献进行统计分析,基于遥感空间技术的植被格局分析的文献有136篇,涉及物种多样性不同尺度多样性指数的文献有82篇,探讨环境因子、气候因素、土壤、地形等与植被分布关系的文献有74篇。可见,遥感技术已成为当前山地植被垂直带研究的一种主流技术手段,基于遥感技术的山地植被时空变化格局,是当前的热点领域之一; 而基于实地调查的物种多样性指数分析方法,仍在该领域中占有重要地位。此外,研究山地植被垂直分布与环境因子的关系,也是该领域的重要内容之一。

3 山地植被垂直分布格局研究评述

山地代表着具有一定海拔、高度和坡度的地面,而海拔则包含了多重环境因素的梯度效应。18世纪末,德国科学家A·冯·洪堡研究了热带美洲山地的植被垂直带,并开创了山地植被在海拔梯度上分布规律研究的先河。至19世纪,俄国土壤学家道库恰耶夫提出了“自然地带”的概念; 20世纪中期,德国植物地理学家特罗尔又提出了植被分布的“三维空间” 概念。现代学者普遍认为,气候是影响山地植被与环境分布及其关系的主要因素,然而在全球气候变化的背景下,山地垂直带的成因及影响因素研究也面临严峻挑战。气候变化前提下,山地生态交错区、高山林线以及土地利用等沿海拔梯度的变化均受到重视,生态交错区或过渡带,生物类区常处于临界状态,对全球气候变化或人类干扰反应敏感,因此,生态过渡带是全球变化的重点预警区域,外界环境干扰的信号放大器。同时,山地垂直带是水平地带的“微缩景观”,变化梯度大,对环境反应灵敏。因此,对山地生态交错区,如高山树线、人为干扰带等的研究具有重要意义。

国内对山地植被垂直格局的研究已有百年历史。20世纪初期,我国植物学研究的先驱即对不同地区的山地植被进行调查和分类研究。如:20世纪初,胡先骕对江西庐山的植物进行全面考察和研究; 王启无于1912年出版了《A Preliminary Study on the Vegetation on Yunnan (云南植物组合之研究)》,对云南植被进行了系统的调查研究; 20世纪30年代,余德浚对四川山地植被进行了调查采集工作; 20世纪30年代起,蔡希陶开始对北京、四川和云南等地进行植被调查和分类工作。先驱学者的工作,为我国山地植被研究的蓬勃发展奠定了坚实的基础。1963年,张新时发表“新疆山地植被垂直带及其与农业的关系”,将新疆山地由下至上分成5个植被垂直带谱结构,包括山地荒漠垂直带、山地草原垂直带、森林草原垂直带、亚高山植被垂直带和高山植被垂直带; 之后,“中国山地土壤的地理分布规律”提出土壤垂直带谱序列; 1981年“我国山地植被的分布规律”总结了垂直带的模式,提出植被垂直带结构的地带性原则,并对中国山地垂直自然带谱依据温度和水分的差异而划分为大陆性和季风性两类带谱体系。基于上述研究基础,张百平等于2002年提出了数字山地带谱的概念,并建立山地数字垂直带谱体系,研发了中国山地垂直带信息系统,中国山地垂直带谱的研究步入数字阶段。近年来,国内学者孙然好等、沈泽昊等、王根绪等、石培礼等一批学者对中国不同地区的山地植被垂直带进行了深入研究,使得该领域得到蓬勃发展,国际地位和影响力逐渐增强。

可见,山地植被侧重研究不同层次生态现象和过程,是多领域、多学科的交叉融合,山地植被分布格局对气候变化的响应已成为国际上全球变化研究的热点领域。

3.1 理论与假说

对山地植被垂直格局的研究历程,从单因子描述到多因子分析,由单目标研究到多目标综合,从样地的描述,发展到格局的分布机理、假说和求证。从20世纪60年代起,研究人员针对物种多样性沿梯度变化的特征及形成机制,提出了众多模型和假说。研究初期,有关物种多样性空间分布的假说主要包括环境因子和生物因子两种类型。代表性学说包括:时间学说、空间异质性学说、竞争学说、气候稳定性学说、生产力学说、环境可预测性学说和稀疏作用学说等。

有关山地植被物种共存的解释也有多种理论,比如:种库理论、生态漂变假说、竞争共存理论、生态位理论和异质性假说等。其中,生态位分化理论和负密度制约假说得到了较为广泛的支持。近期的研究又扩展了负密度制约假说,如近缘物种对相似资源的竞争,促使产生负效应,有学者又提出谱系多样性制约假说和异群保护假说等。

20世纪70年代,“生态位理论”的研究出现空前高潮,群落结构和功能、种群进化、群落聚集等一系列理论,均以生态位理论为基础。物种共存于群落中,理论基础均基于生态位分化,物种因生态位相似所引起的竞争而不能稳定共存。然而也有特例,如在热带雨林生态系统中,生态位分化不明显的多个物种依然共存,对生态位理论提出挑战。在此背景下,“中性理论”适时出现且广受关注,并成为研究热点。近些年来,更多的学者认为在群落构建中,生态位理论与中性理论的结合,能更好地揭示群落构建的机制。例如,群落构建中新出现的零模型、中性-生态位连续体、随机生态位等新理论,均是以整合生态位理论与中性理论为基础,从而为更好地揭示群落构建的本质提供了新思路。

通过对山地植被分布格局的理论和假说梳理,对山地植被垂直分布的决定因素,从初期广受关注的环境和生物因素决定理论,如:空间异质性学说、气候稳定性学说、竞争学说、稀疏作用理论等,逐渐发展到群落物种共存机制决定分布的阶段,这一过程中如种库理论、生态漂变、竞争共存理论等,主要从环境资源、种间竞争等方向解释了山地植被分布的可能机制。至20世纪后期,对植被空间分布的研究出现高峰,学者的关注热点也集中于群落及物种自身的特性,“生态位理论”成为本阶段最为重要的解释机制,在大多数的群落结构中,均能较好地解释植被群落分布的格局; 而特殊生境下(如热带雨林)的群落分布机制,“中性理论”起到了很好的补充作用,而基于“生态位理论”和“中性理论”的群落构建和分布机制,成为当前阶段最为重要的理论。

3.2 研究方法述评

3.2.1 传统研究方法

根据文献分析,对山地植被垂直分布的传统研究手段,主要依赖于实地调查(取样),对植物群落的组成、结构及植被带谱特征进行定性描述; 通过山地植物群落的α多样性、β多样性和γ多样性对植被垂直分布进行定量分析(测度)。结合自然地理的分布特点,主要基于山地植被区、土壤地带、植被地带、生态类型和结构类型等垂直带体系,对山地植被垂直带类型进行分析和归类。张新时论述了我国新疆山地植被垂直带谱的特征,以植被型、气候特征等将新疆山地植被分为5个垂直带。刘华训将中国植被划分为14个植被地带,以带谱为例,分析了垂直带的分布和变化模式。马溶之基于山地土壤地带特征,将山地分成30个垂直带谱。张新时基于植被区特征,将山地垂直带划分为7个地理生态类型,并根据剖面特征分析了山地植被垂直带的空间分布和演替规律。彭补拙基于气候带特征,将我国山地垂直带划分为7个结构类型组和18个结构类型。

总之,前人对山地植被垂直带的传统研究方法以定性研究为主,划分依据重点依托于植被的外貌、结构与组成特征,并与自然地理分布、土壤类型和气候特征等因素耦合,将山地植被的垂直格局划分为不同等级的植被区、带。具有较长历史的传统领域研究为山地植被垂直分布新技术、新领域的深入开展奠定了坚实的基础。

3.2.2 数量分类与环境解释

陆地生态系统的植被类型,由于受不同气候带影响而呈现不同的分布格局,在众多影响因素中,温度和水分是两个主导因子,研究植被对气候变化的响应,有助于更好地预测未来气候变化对陆地生态系统的影响。而山地生态系统由于复杂的成因和结构,孕育出了丰富植被垂直带,其分布格局则不能单纯以水、热条件来进行解释。近年来,植物群落的排序、数量分类和环境解释成为该领域研究的有利技术手段。

植物群落学的理论和方法,可由间接梯度进行分析,通过物种及群落自身对环境的反应,从而获得在一定环境梯度上的排序与分类,即群落排序与分类的“环境解释”。植物群落与环境因子的多元分析流程,一般采取如下步骤:首先,建立植物群落样方及环境背景值数据库,包括植物群落样方数据、植物区系数据、群落类型数据、样方地理背景值、气候资料及土壤特征数据等; 其次,植物群落的多元分析,采取“康奈尔生态学程序”(Cornell ecological programs),进行排序和数量分类的分析,其中样方数据包括物种组成和百分率盖度。环境解释是对排序的继承和深化,通过群落的排序值,即群落对环境梯度反应的数值与环境因子进行相关性和多元回归分析,从而确定排序轴的环境梯度中主导的环境因子。根据排序结果与环境解释的定量指标,建立植物群落与主导环境因子的空间分布数量模型。

数量分类和排序已被广泛应用于植物生态学的各个领域,在国内很多山地的植被研究中有着广泛应用。主要的研究方法也展现出其强大的生命力,包括:双向指示种分析(TWINSPAN)、主分量分析(PCA)、除趋势对应分析(DCA)、典范对应分析(CCA)、除趋势典范对应分析(DCCA)、局部典范对应分析(pCCA)等。影响山地植被垂直分布格局的环境因子可分为四大类:地形因子、土壤因子、地表及植被状况和干扰状况。江洪等对东灵山植物群落进行了数量分类和环境解释的研究,表明东灵山植物群落分布与生态梯度密切相关,其主导因素分别为温度和水分,水热复合因子的生态梯度决定了植物群落的空间分布格局。对太行山北段的东灵山植物群落进行排序分析,发现26个植物群落的排序结果能很好地阐释群落与环境的关系。

总之,植物群落排序、数量分类和环境解释在山地生态学领域已被广泛应用,多种数量分类和排序方法的综合运用,将在解释植被空间分布及植被群落之间、植被与环境之间关系等方面提供更客观、更有效的手段。中国是一个多山国家,研究山地植被及其与环境的关系,对山地植被的可持续利用、脆弱山地生态系统的恢复重建等领域都有重要的理论意义。

3.2.3 遥感影像信息技术

随着全球变化的深入研究,以遥感信息为基础推测区域乃至全球的植被成为日益受到关注的领域。遥感技术的快速发展,为山地高精度植被的信息提取提供了有效途径。“3S”技术是基于遥感(RS)、地理信息系统(GIS)和全球定位系统(GPS)的一项新的综合性尖端技术,利用此技术可以实现高精度和定量化的植被动态变化分析。沿海拔梯度的植被垂直地带性,形成的主导因素是气候随海拔梯度而变化,一般在海拔500~1000 m就会呈现较显著的植被类型变化。植被生长、变化可以通过植被指数来反映,植被指数是通过不同光谱波段的线性或非线性组合表示植被活性及丰富度辐射量值。可通过高分辨率的遥感数据对植被垂直带类型进行分析,由于卫星遥感数据覆盖面积大、时空分辨率高以及较低的费用等优势,应用领域逐渐增加。遥感植被指数的优势在于空间覆盖范围广、时间序列长、数据具有一致可比性,常见的植被指数有NOAA/AVHRR-NDVI、MODIS-NDVI、MODIS-EVI等。

当前利用遥感信息推测山地植被分布的研究热点中,运用人机交互方式,将经验参数应用到分类模型,并参考纹理、地形、海拔等信息解译遥感图像,以获得更为精确的植被分类结果。如综合利用光谱、纹理和地形因素提取植被的分类类型,由于分辨率的限制,对山地植被垂直带的分类尚需更加深入的研究。

3.2.4 模型及数字化信息技术

根据观测数据对山地植被垂直带进行数字化、标准化和完整植被体系的构建,建立地理区域基础上的地学模型和信息图谱,是对山地植被研究的新技术和新手段。对山地植被垂直带谱的研究,历经基本规律认识,到拓普模型构建、带谱结构分类、数学模型构建、数字垂直带谱集成等阶段。中国山地垂直带谱的数字集成基础,源于自然地带、特征垂直带和优势垂直带,不同于地理信息系统处理点、线、面数据的特点,山地垂直带谱的数字化处理是对山地垂直环境更为凝练的概括,实现垂直带信息与带谱图的动态连接。如张百平等2005年以山地垂直带谱为基础,结合GIS技术,研制了中国山地垂直带谱信息系统,将我国山地垂直带谱划分为31个基本数字谱系,7种空间变化模型。目前对山地数字带谱的研究主要基于植被区、气候带或植被组成等方面,如对欧亚大陆、青藏高原、新疆天山等地的山地数字垂直带谱研究。

对山地植被垂直带数字化研究,除了从植被本身进行,从综合性山地自然带尺度研究也是一个重要技术手段。无论用哪种技术方法,揭示的都是基于山地植被不同尺度的垂直变化格局。数字化信息技术的应用为山地植被垂直分布的深入探索提供了助力,然而当前的研究所依据的标准不尽相同,研究精细度和分辨率也五花八门,最终呈现的山地数字带谱也不统一,基于区域尺度的精细化数字垂直带谱研究有待于更深入的开展。

3.3 主要研究领域及述评

3.3.1 山地植被垂直分布与其驱动因素

生物多样性是一个区域内的植物、动物和微生物,及各物种所涵盖的全部基因,包括生物与环境相互作用而形成的生态系统,一般被认为涵盖了3个层次:物种多样性、生态系统多样性和遗传多样性,景观多样性有时也被看作第4个层次。对生物多样性研究,本质是对物种多样性的研究,其分布格局由多个生态过程所形成,进化因素、地理差异和环境因子等均能影响其分布格局。植物多样性沿某一梯度(包括经度、维度、海拔和深度等)的变化,是指物种多样性沿某生态因子梯度的方向有规律的变化,在时间梯度上的变化,则表现为演替。比如随纬度的增加,物种多样性常随之降低; 随水分梯度变化,物种多样性呈现出6种模式; 随海拔梯度变化,物种多样性呈现5种趋势。山地植物多样性垂直格局的形成有诸多解释:Begon等认为,随海拔升高热量降低,物种多样性随之降低,从而形成负相关格局; Whittaker等解释为低海拔地区的物种多样性受降水限制、高海拔地区受热量限制、中海拔地区因水热耦合较好而形成最高的物种多样性。

国内在该领域已进行了广泛的研究:马克平等对北京东灵山地区暖温带森林样带植物群落多样性的系列研究,分别从植物群落基本类型、物种多样性指数、种-多度关系、样本大小对多样性测度的影响、临界抽样面积的确定、植物群落组成随海拔梯度的变化、研究尺度对物种多样性的影响、不同尺度群落样带和草甸的U多样性等做了一系列的调查分析; 叶万辉等通过在东灵山地区样带调查的方法,研究了不同空间尺度对α多样性的影响,结果显示,α多样性分布具有明显的空间变异,随取样尺度扩大,这种空间变异逐渐减弱; 乔木层随海拔升高α多样性逐渐下降,灌木层中部海拔最高β多样性的Cody指数代表了群落间物种替代速率,其分布与α多样性分布一致,表明群落演替速率增加利于增加物种多样性。

综上,山地植被的垂直分布格局及带谱特征,与海拔梯度上的水、热条件紧密相关,植被不同层次的多样性随海拔变化呈现出多种垂直分布格局,表现出相应的植被垂直带谱特征。此外,植被生态过程特征也对其垂直分布产生影响,如群落演替、进化、地理差异、竞争因素等。植被垂直分布可通过α多样性和β多样性指数进行量化分析,可表述植被垂直分布的静态格局及群落演替的动态变化。

3.3.2 山地植被净初级生产力的垂直变化

生物多样性与植被生产力之间的关系,一直是生态学领域的热点问题。一般物种多样性丰富度高的群落,其蕴含的生产力也越高。植被物种多样性与群落生产力之间的关系大致有3种:线性关系、单峰关系和不相关。物种多样性对生产力具有一定的影响,其作用机制可能有:取样效应,物种多样性高的群落,优势种更容易被取样; 生态位互补效应,物种对资源和环境的需求不同,能互补利用资源,而多物种组合往往比单物种具有更高的生产力。当前我国对物种多样性与生产力关系的研究,集中于草原或草地生态系统,而作为全球脆弱生态区的山地,尤其是干旱区域,开展物种多样性与生态系统功能的研究,尤其多样性与生产力关系的研究,具有重要的生态学意义。

植被净初级生产力(NPP)是反映植被生长的重要参数,而NPP在生态系统的物质能量循环,是生物圈的功能基础。研究生态系统生产力与生物多样性的关系,尤其是在干旱半干旱山地的脆弱生态系统,具有重要的生态意义。20世纪以来,随空间技术的发展和NOAA、MODIS等遥感数据的应用,大大推动了植被NPP的研究和发展,尤其是长时间序列的遥感数据在植被格局变化中的应用。马文静等对内蒙古草原的研究表明,物种丰富度及群落生产力与降水量呈正相关,且群落生产力随物种丰富度增加而升高,呈明显的线性关系; 江小雷等研究了植物群落与生态系统生产力的关系,发现群落生产力随物种多样性增加而增加。王占军等通过对退化草原的研究,发现草地储水量相对较高,因此草产量受季节降水变化的影响较小,草地生产力随时间而增加。群落生产力除受物种多样性的影响,还与环境资源的分布、物种本身的特征有关,环境资源的异质性是形成物种多样性分布格局差异的因素之一。对植被生产力的测度方法,采取地上生物量代替仍是主要的技术手段,随空间技术的快速发展,基于3S方法的遥感数据来评估生态系统生产力,正在广泛应用,而群落物种多样性与生产力的关系,作为当代生态学的研究热点,仍需广泛深入的研究。

因此,应用卫星遥感影像分析山地植被的空间分布格局,可从整个山地或区域尺度分析植被的分布及变化。NPP和植被指数均可反映植被在山地的生长状况,基于不同分辨率的遥感影像可从山地整体尺度探究植被的垂直分布及动态变化,为山地生态保护及植被可持续利用提供理论指导。

3.3.3 山地植物群落的谱系结构研究

山地植物群落构建机制是山地生态学研究的焦点内容之一,群落结构的形成是进化和生态过程共同作用的结果。研究物种间的亲缘关系,可了解群落的形成过程。探讨进化和生态过程的群落谱系结构,有助于了解群落物种组成的形成机制。

群落谱系结构研究基于物种间的亲缘进化关系,并将之运用到群落生态学研究中,运用物种的系统发育来探讨群落的形成。通过建立群落物种的超级进化树,获取不同物种的谱系距离,通过谱系结构来解释群落构建过程。刘巍等通过研究长白山植物群落的谱系结构,及其与环境因素的关系,探明长白山植物群落构建受生态位机制的调控,干扰和环境压力对低海拔阔叶林的群落构建具有重要作用。丁洪波等研究了云南东部山区次生林的谱系结构特征,以样地调查数据为基础,采取聚类分析,探讨了多样性指数和群落谱系结构特征,结果表明谱系多样性与物种多样性具有很高的相似性,不同恢复方式的植被类型呈谱系聚集格局,表明生境过滤起到主导作用。对山西霍山植物群落谱系结构的空间格局研究表明,海拔梯度上的植物群落表现出一定的谱系结构,总体呈现低海拔谱系结构发散,高海拔谱系结构聚集。植物群落在不同海拔和空间尺度上,具有较明显的谱系结构,表明生态位理论在群落构建中起到了主导作用。在国外研究中,Kembel等在巴拿马植被研究中发现,高海拔的植物群落表现为谱系聚集特征,而沼泽或斜坡群落则多为发散。

群落构建机制的研究中,谱系结构分析作为一个新方法,研究尺度和环境因子等均对其产生影响,同时体现了植被生态过程和进化因素对群落构建的贡献。在全球气候变化背景下,了解山地植物群落构建规律,可通过对山地植被的动态变化进行有效预测,对山地生态保护具有重要价值,有待于进一步广泛深入探究。

3.3.4 基于生态位理论的山地植被分布预测

生态位是现代生态学的核心概念。对于生态位的概念和定义,格林内尔、埃尔顿、哈钦森等都分别提出了其内涵,当前广为接受的是哈钦森的“超体积生态位”; 近年来,随着物种和环境维度数据的可用性大幅增加,科研工作者开发了相关算法,用以估计物种的生态位和探索其潜在分布区域。这些相关算法所构建的模型被称为物种分布模型、生境模型或生态位模型。

现代生态位理论框架初期由Soberón和Peterson在2005年提出,Escobar和Craft于2016年在此基础上进行了改进,建立了基于物种生态位概念和分布区域关联的启发式框架。生态位理论框架强调了物种分布的3个主要因素:非生物环境、生物条件,以及在相关时间段内通过扩散到达分布区域的潜力。这一理论框架以非生物因子(abiotic)、生物因子(biotic)和物种在适宜区域的运动和扩散能力(movement)3部分在理论空间的分布表示生物因子和非生物因子重叠的区域,理论上都允许物种分布,而由于扩散能力的限制,实际上物种只分布于3部分的重叠区域。当前,基于生态位理论的模型构建已超过20余种,各有自己的理论、方法和适用的数据。应用生态位模型进行物种共存和分布预测的领域也越来越受到关注,生态位模型也成为当下该领域研究的主流方法之一。

基于生态位理论的山地植被空间分布的研究,呈越来越被关注的趋势。在全球气候变化背景下,基于生物生态位理论的山地植物群落时空分布及其变化趋势,在应对气候变化,建立人为主动保护自然资源的策略和措施方面,可提供科学的指导建议,具有重要的生态学意义。

4 研究展望

在全球气候变化的背景下,对气候变化响应极为敏感的山地植被也在发生着潜移默化的变化,如林线的偏移等、植被物种组成等。对山地植被垂直带的研究已有数百年的历史,通过对山地垂直带谱的分布特征及变化规律进行研究,可以评估气候变化对生态系统的影响,预测未来气候的潜在影响,具有重要的生态学意义。当前对山地垂直带的研究,总体而言较为分散,一般研究工作只涉猎局部少数垂直带或界线,研究方向多为对生物或环境带谱分布的规律进行探讨,或进行地学、生态学解释。局部研究(点、线)多于整体研究(面或 “谱”),而山地植被沿垂直梯度的变化,难以把诸多影响植被分布的生态因素区分开,全面解释环境因子对山地植被垂直分布有待于深入研究。因此,对山地植被垂直带的研究,基于点、线的局部分析,探讨整体(谱带)的垂直带规律将是需要攻克的重点领域。基于数学方法、数量生态学及生态模型等技术手段和分析软件的发展,对山地植被垂直分布的数字带谱构建及水土耦合条件下山地生态循环与生态系统服务的研究等,有望更深入和全面解释山地植被垂直分布的机制和假说。

山地植被垂直带的形成,是一个多因素的综合过程,需要多学科综合来研究,因此,多学科的交叉、融合也将是一大趋势。在对山地垂直带多尺度研究的过程中,以中、小尺度为工作基础,基于遥感等空间技术,对大尺度进行研究,对揭示山地植被垂直格局的变化和规律意义重大。针对当前对山地植被垂直带研究的现状,未来的研究领域有待于综合多学科的研究优势,进行多学科的融合,进一步推进山地植被垂直分布的理论基础研究,将是揭示山地植被垂直变化规律与机理,应对全球气候变化而进行的山地资源保护的重要途径。