信息传递视角下市场监管黑名单制度:运行机理及完善路径

2022-07-08王小乐

摘 要:信息是决策的基础。市场监管事务复杂性加剧和监管力量不足要求创新监管工具、改善信息系统。黑名单制度通过信用信息表征市场主体过往行为特征和未来行为倾向,从信息记录和收集、信息分类、信息传递、信息反馈四个环节优化市场监管活动的信息系统。黑名单制度实践存在信息供给主体多元多层、信息分类标准不明确、信息过载等问题,应从限制信用信息供给主体数量、供给领域、规范程序三个方面完善黑名单制度实践。

关键词:黑名单制度;信息传递;市场监管;信用工具

中图分类号:F203 文献标识码:A文章编号:1005-6432(2022)15-0004-03

DOI:10.13939/j.cnki.zgsc.2022.15.004

党的十九届五中全会提出“全面促进消费”。然而由于市场监管资源有限,消费环境有待进一步优化。信息是决策的基础,信用监管被认为是弥补传统监管手段失灵的有效工具。以黑名单为载体的信用工具如何优化市场监管活动的信息系统?其运行机理是什么?存在什么问题及如何建设推进?本文首先分析了监管事务复杂性与监管力量有限性和分散性之間的矛盾及市场监管困境,阐明了创新市场监管工具、优化市场监管方式的必要性;其次分析了从信息记录和收集、分类、传递和反馈四个环节信用信息系统的运行机理;最后分析了当前黑名单制度中存在的问题及相应的完善路径。

1 市场监管困境要求优化信息系统

本文主要围绕政府行政部门、企业和消费者三大类主体,分析市场监管事务与监管力量之间的矛盾。信息是交易决策的基础,也是政府部门行政决策的依据。一方面,社会结构变迁、信息过剩、企业组织化等因素加剧企业和消费者之间的信息不对称;另一方面,跨部门协同制度供给不足,进一步分散有限监管资源,阻碍部门间信息横向流动。

1.1 市场监管事务复杂性加剧

第一,社会结构变迁重构原有信息系统。在市场经济发展程度较低的社会中,交易依赖于人格信任,信息主要通过熟人口耳相传的方式进行传播,信息流动范围小,失信行为易于甄别。然而,现代市场极大地削弱了基于血缘、亲缘、地缘的人格信任[1],交易往往发生在陌生人之间,消费者很难仅依靠了解和关系而获取有效信息,也因此难以作出正确决策。

第二,信息过剩稀释消费者注意力。西蒙指出在大数据时代,信息不再是稀缺资源,人的注意力才是稀缺资源[2]。一方面,在现代市场中,以网络平台为载体的各类商品营销信息更加多样,使消费者难以在信息洪流中捕捉到有效的信息并做出满意的决策。同时由于网络虚拟性,企业与消费者之间的信息不对称程度也在加深;另一方面,消费者往往认为商业广告频率和支出与厂商实力和产品质量成正比,大量、高频广告投放易误导消费者决策[3]。

第三,企业组织化、专业化程度提高。首先,与组织化企业相比,市场中消费者的力量分散,难以对企业监督形成合力,阻碍消费者获得决策的有效信息。其次,企业推广营销中包含大量专业型信息,消费者在有限知识储备的情况下存在知识盲区,无法仅通过商品的物理特性获得其品质的全部信息。最后,企业部分生产技术、生产工序、原材料等属于企业专利,不对外公开,消费者无从获知商品生产的具体信息。

1.2 市场监管力量不足且分散

第一,市场监管力量分散。在行政执法领域,存在“反公地的悲剧”的现象,即由于行政执法资源与权力过度分割,导致行政执法资源浪费和行政执法效率低下的现象,具体表现为:一是从“条块”关系的结构性矛盾来看,一个行政执法部门通常接受党政双重领导;二是从执法资源和权力分割角度来看,执法资源有限而执法主体数量过多,且缺乏有效的协调机制,导致执法主体间权责重叠交叉和执法领域空白并存的失序状态。

第二,临时性跨部门协同为主。由于长期以来部门分割和常规性协调机制不足,临时性协调机制在一定程度上弥补了常规性协调机制的缺失[4],但以专项整治和行动为代表的临时协调机制造成部门间合作意愿和合作意识不强,对跨部门协同效果造成负面影响[5]。

第三,市场监管执法跨部门协同制度供给不足。首先,跨部门协同制度依据权威性不足,目前尚无法律层面的跨部门协同的制度依据,跨部门协同的制度供给主要是地方规范性文件,且对协同主体、配合程序、配合义务及责任并无明确规定。其次,现有行政部门间制度存在冲突,由于行政事务的交叉性,部门职责交叉不可避免,不同部门立法可能存在冲突。最后,跨部门协同责任追究制度中责任主体不明确,责任追究程序不规范[6],跨部门协同的制度只能对部门间协同产生弱激励[7]。

2 信息传递视角下市场监管黑名单制度运行机理

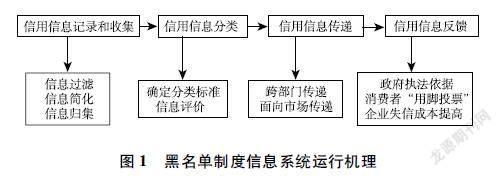

由于市场监管事务和监管力量之间的矛盾,迫切需要创新市场监管工具。信用监管以公共权力为依托重构信息系统,用信用信息表征市场主体过往行为特征和未来行为倾向,对监管客体实施守信联合激励和失信联合惩戒。黑名单制度的核心就是根据负面信用信息来规制当事人行为,对违法行为进行联合惩戒[8]。我国政府通过一系列政策文件初步搭建起社会信用体系建设的制度框架,包括信息记录和收集—分类—传递—反馈等多个环节。

第一,在信息记录和收集环节。以政府行政部门为主体的信用信息供给主体将大量市场交易信息和行政部门执法信息进行过滤和整合,按照一定的标准统一转化为信用信息。一方面,信用信息系统综合和简化各类信息,统一转化为可公开、可量化的信用信息来表征特定主体的既往守法和履约状态,易于被市场交易主体所识别;另一方面,信用信息系统对无效和虚假信息进行过滤,并凭借政府公信力对监管客体的公共信用信息真实性进行背书,提高信息权威性和可信度,减少消费者的信息搜寻和甄别成本。

第二,在信息分类环节。黑名单制度的实施还需对企业公共信用信息分类和评价。信用信息具体评价标准由各地方政府和行业主管部门制定,如安徽省将企业信用信息划定为守信、警示、失信、严重失信四个类别,对信用评级为“守信”的企业降低“双随机、一公开”抽查比例,优先提供便利服务,对首次轻微违法不予行政处罚,对企业形成正向激励;对信用评级较差的企业在实施行政许可中予以限制或禁止、提高抽查比例和加强现场检查等负向激励措施[9]。由于黑名单制度惩戒力度强,细化信用评级制度的重要性日益凸显。

第三,在信息传递环节。首先,从信息传递方式上来看,黑名单公开可分为政府统一公开和重点行业单独公开两种方式,以政府统一公开方式公布的信用信息系统,在国家层面有“信用中国”国家信用信息系统,在地方层面多以“信用+地方”命名;重点行业的信用信息系统通常由行业主管部门单独建立[10]。其次,从信息传递方向上来看,黑名单可分为政府部门间的信用信息共享和面向市场的信用信息公开。只有当黑名单对外公布时,部门联合惩戒才发挥制裁效果[11]。

第四,在信息反馈环节。其一,从政府行政部门来看,执法机构按照信用信息系统实行分级分类监管、重点监管和联合惩戒;其二,从消费者的角度来看,消费者将放弃与违法违约的企业交易,实现交易主体“用脚投票”[4];其三,从企业角度来看,黑名单制度的实施将大幅度提高企业违法违约成本,企业一旦被列入黑名单,企业信用将受到直接贬损[12],减少其市场竞争力,丧失大量未来交易的机会,甚至被逐出市场。黑名单制度的威慑作用对企业形成负向激励,促使企业在交易中做出守法守信的决策,从而优化市场交易环境和缓解市场监管压力。详见图1。

3 信息传递视角下市场监管黑名单制度运行问题

首先,信息供给主体多元多层,造成信用信息过载。从黑名单设定主体来看,政府行政部门、行业协会商会等非营利性机构以及盈利性市场主体均设置了大量黑名单;从黑名单设定层级来看,企业信用信息供给主体涉及从县级行政机关到国家部委办、局各个层次。黑名单设定主体多元多层,一方面是黑名单制度广泛应用的表现,另一方面也反映出黑名单制度被滥用和监管依赖的倾向。

其次,信用信息分类标准不明确。其一,现有国家层面文件仅通过列举方式指出几类严重行为,难以对地方或部门的失信行为界定作出指导[1];其二,失信行为的认定依据出现了泛道德化倾向[13];其三,关于黑名单制度规制对象的认定,中央政府与地方政府、各地方政府部门联合惩戒认定标准不统一,导致“同一违法行为不同对待”的现象[14],与公平公正的原则相悖。

最后,信用信息过载削弱监管效用。其一,过度设置黑名单导致耻辱信息过载,削弱了黑名单的约束作用,可能激励失信主体进一步采取违法行为,获得更多非法收益来弥补声誉受损带来的经济利益损失[15];其二,联合惩戒惩罚力度大,可能直接将一些企业逐出市场,信用及交易机会永久性丧失,与督促企业守信的目的相悖[13];其三,信用信息过载违背了信用监管工具简化、过滤信息的职能,使消费者又陷入信息筛选和注意力分配的困境。

4 信息传递视角下市场监管黑名单制度完善路径

第一,限定信用信息供给主体,明确不同层级政府的职责和权限,构建跨地区、跨部门、跨领域的联合惩戒机制。中央政府发挥统筹协调作用,地方政府负责黑名单制度的具体实施,包括黑名单确立、更新、分类监管和联合惩戒等具体执法行为[13]。

第二,限制信用信息供给领域,在重要领域和信息不对称程度高的领域重点实施信用监管和联合惩戒,如在食品药品、安全生产等与公众利益关联度高的领域及互联网金融监管等专业化程度高、信息不对称程度高的领域实行黑名单制度和联合惩戒。

第三,规范信用信息设定和更新程序,保护监管客体的权利。在事前,黑名单的设定应形成书面通知、陈述申辩、听证制度等一系列程序;在事中,应以行政诉讼审查为重点,对黑名单合法性进行审查时可以判决撤销;在事后,应健全信用修复机制,通过监管客体申请、监管主体审查同意的单动态管理实现社会信用修复[16]。

5 结论

信息是市场交易决策的基础。黑名单制度以公共权力为依托重构信息系统,从信息记录和收集、信息分类、信息传递、信息反馈四个环节优化市场监管活动的信息传递,对监管客体采取守信联合激励和失信联合惩戒来达到监管效果。对政府行政部门而言,黑名单制度为后续执法活动提供依据,集中有限执法资源,改善监管效果。对消费者而言,黑名单制度能够显著降低消费者交易决策的信息成本,实现交易主体“用脚投票”。对企业而言,黑名单制度大幅度提高企业违法违约成本,其威慑作用对企业形成负向激励。目前,我国黑名单制度实践存在信息供给主体多元多层、信息分类标准不明确、信息过载等问题。黑名单制度的完善要限制信息供给主体数量和领域、规范信用信息供给和运用程序,从而避免信用信息过载,确保消费者决策所需的有效信息。

参考文献:

[1]沈岿.社会信用体系建设的法治之道[J].中国法学,2019(5):25-46.

[2]赫伯特·西蒙.管理行为[M].詹正茂,译.北京:机械工业出版社,2013:228.

[3]吴元元.信息基础、声誉机制与执法优化:食品安全治理的新视野[J].中国社会科学,2012(6):115-133.

[4]周志忍,蒋敏娟.中国政府跨部门协同机制探析:一个叙事与诊断框架[J].公共行政评论,2013,6(1).

[5]高杭.教育行政执法协同性:模式、问题与推进路径:基于当前改革实践的案例研究[J].华东师范大学学报(教育科学版),2016,34(3):91-99,122.

[6]屠建学.综合行政执法跨部门协作问题研究[J].甘肃理论学刊,2018(6):28-33.

[7]刘杨.执法能力的损耗与重建:以基层食药监执法为经验样本[J].法学研究,2019,41(1):23-40.

[8]许辉.违法黑名单应更完善[N].人民法院报,2017-05-20(2).

[9]信用中国.关于印发《安徽省企业信用分类监管暂行办法》和《安徽省严重失信企业联合惩戒暂行办法》的通知(皖市监发〔2018〕15号)[EB/OL].(2019-07-29).https://www.creditchina.gov.cn/home/zhngcefagui/201907/t20190729_ 163381.html.

[10]王瑞雪.政府规制中的信用工具研究[J].中国法学,2017(4):158-173.

[11]賈茵.失信联合惩戒制度的法理分析与合宪性建议[J].行政法学研究,2020(3):95-108.

[12]徐晓明.行政黑名单制度:性质定位、缺陷反思与法律规制[J].浙江学刊,2018(6):73-80.

[13]周海源.失信联合惩戒的泛道德化倾向及其矫正:以法教义学为视角的分析[J].行政法学研究,2020(3):69-81.

[14]李明超.行政“黑名单”的法律属性及其行为规制[J].学术研究,2020(5):73-77.

[15]贺译葶.公布行政违法信息作为声誉罚:逻辑证成与制度构设[J].行政法学研究,2020(6):78-89.

[16]王丽娜.行政黑名单救济机制的困境与破解[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2019,46(2):52-59.

[基金项目]2020国家社会科学基金一般项目“信用机制与志愿服务发展研究”(项目编号:20BGL244)。

[作者简介]王小乐(1994—),女,汉族,山西忻州人,中共中央党校(国家行政学院)博士研究生,研究方向:中国政府跨部门协同。