魏国秋:追风筝的民间艺人

2022-07-07秦改梅

秦改梅

“风筝魏历经百余年几代人的传承,不断地发展创新,每一代人都为这门手艺付出了很多。到我这一代,国家越来越重视弘扬和传承传统文化,作为非遗人,我庆幸自己赶上了好时代。”

从民间手艺人到国家级非遗传承人,魏国秋深感自己应该更加努力,把风筝魏制作技艺传承下去,把这一百年老字号发扬光大。

“从小耳濡目染,一睁眼就能看到爷爷、奶奶、父亲在做风筝。后来,爷爷给我买了一些小人书,我照着小人书画画,画得特别好,还把小人书上的图案画在风筝上。爷爷看到后高兴地说‘这孩子是块材料’,于是就开始传授我技艺。”生于风筝世家的魏国秋,从六七岁起就已经接触风筝制作了。

时隔几十年,魏国秋依然清晰地记得,当他做的第一个“瓦片式”风筝成功放飞时,他向身边的小伙伴们炫耀:“你们看,我自己做的风筝飞上天啦!”小伙伴们都羡慕极了。

“‘瓦片式’风筝没有平衡翅,是一个方块,用三个棍支起来,像一片瓦片飞到天空中,看着简单,但也得做好,不然飞不起来。小伙伴们疑惑地问我:‘一个方块是怎么飞起来的?’我当时心里美滋滋的。”魏国秋说。

在那个物资匮乏、玩具缺少的年代,手工风筝可算是大家眼中的高级玩具。放风筝的时候,小伙伴们都围着魏国秋转,这让年幼的他心里充满了自豪感,也造就了他对风筝制作的兴趣,继而一点点走上创作之路。

儿时最令魏国秋自豪的事,是他发明的一款“气死风”风筝。“我在家做了一个大红灯笼,里面搁一个大洋蜡,可以燃烧2~3个小时。我把灯笼下面糊死,外面的风进不去,里面的蜡就灭不了,所以叫‘气死风’。夜晚把它放到天上,有几百米高。风筝放到一定高度,它就稳住了,也不会掉下来。”

记者不禁好奇,这样的靈感从何而来?魏国秋回答:“那会儿过年打灯笼,里面放着小洋蜡,灯笼在手里来回晃悠,里面的蜡却怎么都灭不了。我一想,能不能把洋蜡挂在风筝上,于是就做了‘气死风’风筝。”

调皮的魏国秋把“气死风”风筝的线拴在电线杆子上,人们只远远地看到一个灯在天上来回飘,有人以为是不明飞行物,就给报社打电话。老城里的不少人都慕名寻找它,但都没找到。

“一开始做‘瓦片式’,后来做立体的‘大水缸’,感觉自己做起风筝来有使不完的劲,迷恋其中不可自拔。一放学,我就看天上有没有风筝,如果有,就把我的风筝放起来,还用我的风筝把别人的风筝拽下来,结果人家就到家里来找我……”提起童年趣事,魏国秋有爆不完的料。

“风筝在我国有两千多年的历史,在风俗画《清明上河图》中有放风筝场景的描绘,我们会把老的样式拿来,让孩子们去了解。”如何让古老的风筝文化源远流长?魏国秋认为,非遗文化的推广要从娃娃抓起,每年他都要走进几十所大学、中小学、幼儿园,做文化传承活动。

采访时,魏国秋告诉记者,前段时间他刚走进南开大学作讲座,现场传授学生风筝制作技艺,然后一起去操场放飞。“大学生们很开心,表现得非常踊跃,放飞的时候特别有成就感。做风筝是一种乐趣,亲自动手体验才能加深对这门技艺的了解。”魏国秋坦言,与他小时候相比,现在真正学做风筝的人越来越少。这也让他有一种危机感,对于动手能力普遍比较差的当代孩子们来说,风筝制作技艺的推广也是一种挑战。

于魏国秋而言,风筝魏不仅仅是家族传承的技艺,也是一种中国传统文化符号。为了将风筝魏这一百年老字号推向世界,多年来他付出了很多努力,积极参加各类中外交流活动,还走访过30多个国家,成为对外文化传播的重要使者。

“最难忘的一次经历是1989年在北京慕田峪长城,我们和一个法航的公司举办联欢会,当时来了200多个外国人,他们一开始没注意到我的风筝,都在喝着红酒、聊着天。长城脚下的风特别顺,我拿出一个3米长的老鹰大风筝,一伸手,风筝‘哗’一下就飞起来了。这时,奇迹出现了,一群野生的鹞子从山里飞来,都围着我的风筝转。”魏国秋回忆道。

这一场景令在场的外国人很震惊,他们都停下来朝天上看,之后,魏国秋摊位上的风筝被抢购一空。“法航老板当即买走了老鹰风筝,并表示我的风筝以后可以在法航销售。我当时感到很骄傲,深深体会到民族的就是世界的。”

还有一次,魏国秋去美国做访问交流,被一位外国友人邀请到家里做客,对方突然递给他一张大照片。“照片里的人乍看有些眼熟,仔细一看竟是我老太爷,我惊讶地问对方怎么有我老太爷的照片。对方告诉我,他是飞机发明者莱特兄弟的后代,我的老太爷给莱特兄弟做过一个飞机样式的风筝,我们的祖辈有风筝交流的渊源。通过宣传报道,他知道我来了美国,专门做了一张大照片,然后找到了我。”魏国秋说,外国友人的这一举动令他备受感动。在交流过程中,他看到对方如此珍重中国的传统文化,特意馈赠了一些小风筝作纪念。

“我从小就喜欢做风筝,喜欢就能做好。那个时候为了做风筝,我可以一天不吃不喝。有的风筝我做好,摆在那里,就像我的孩子在慢慢长大,最后被人买走,看着它飞了,自己心里会有一种失落感。”魏国秋把风筝当成一种持续的爱好,长期坚持,不断精进技艺,把风筝做得越来越好。

魏国秋说,过去学艺没有半途而废的,所谓“师傅领进门,修行在个人”,他把毕生所学都用在了做风筝上。“我一生只做一件事,传承祖辈留下的技艺,保留津门风筝的百年风骨韵味。”魏国秋表示,即便再忙,他也要每天抽出至少两个小时来做风筝。

虽已年过花甲,但魏国秋并不是一个守旧的人,他敢于尝试新事物,与时俱进,不断改良创新,并且借助互联网的力量来推广风筝文化。

2019年,魏国秋设计完成了作品《百鸟朝凤》,造型为鸟类组合,最顶端为百鸟之王凤凰,寓意祥瑞,其下依次为两只仙鹤、两只孔雀、两只和平鸽,中间有一个立体的大花篮,整件作品寓意祖国繁荣昌盛,百姓安居乐业。

“《百鸟朝凤》从选材到制作一气呵成,前后用了三个月的时间。从它的制作工艺、技术难度、绘画水平来说,算是我的精品之作。”魏国秋补充说,2022年4月,他与科技公司合作,将它做成了数字藏品拍卖。

“几分钟之内,16 000份产品全部售罄,我自己都没有抢上。”聊到此,屏幕对面的魏国秋直呼:“太神奇了,我都没敢想象!”的确,非遗文化与数字技术跨界融合,可以让传统技艺焕发出更强劲的生命力。

有创新才有发展动力,结合疫情,魏国秋创作了抗疫题材的作品。在北京冬奥会期间,创作了冰墩墩、雪容融的冬奥会主题作品。针对久坐的办公一族,推出了一款可以在室内放飞的太极风筝,帮助低头族缓解颈椎疲劳,放松身心。

“孩子,风筝魏是咱们家的传家宝,你牢记爷爷一句话,把风筝魏传承下去。”这是魏国秋小的时候爷爷对他的忠告。现在,他的儿子魏博文与他一道完成家族事业,风筝魏傳承后继有人,这令魏国秋颇感欣慰。未来,魏国秋希望能成立一个风筝魏的展示中心,让更多来到天津的朋友领略风筝魏的独特风采。

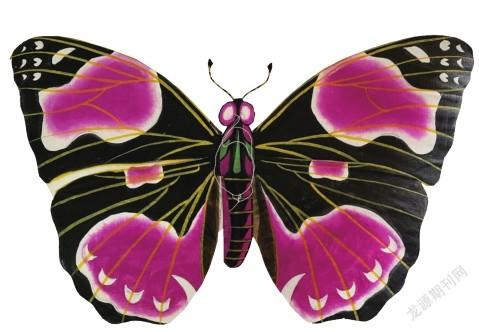

采访前查阅资料,看到视频及照片中色彩斑斓的风筝魏风筝,因疫情未能亲赴实地走访,心中略感遗憾。视频采访中,60多岁的魏国秋聊起风筝来,依然开心得像个孩子。“特美”“特高兴”“特自豪”是他在讲述中频繁提及的词,我能感受到他对于风筝的热爱是发自内心的。当下身兼手艺人、经营者、传承人等多重社会角色,魏国秋终日奔波忙碌,最多时一天要赶三场非遗活动,却无惧疲倦,乐在其中,这是令记者所敬佩的。