亲密拜访

2022-07-06史鑫

史鑫

1

隐隐约约的,我感觉有人在吸吮我的手指,亲吻我的面颊,用她温润的唇,用她柔暖的肌肤,难道是她?不对,还夹杂着异样的痛感,有尖锐之物刺入我的手掌,还要持续地撩拨那伤口,一下,又一下,像是遭遇魔鬼。那温柔,那痛楚,交替出现,越来越近了。这到底是怎么回事?我有点愤怒了,尤其是这种纠缠不清、模棱两可的状态,令我怒不可遏。我想大吼一声,让一切都退避三舍,让一切再推倒重来。我挥舞着手臂,转动了两下眼珠子,长吁一口气,啊!终于,我睁开了眼睛。

眼前却是金刚,它站在床前,直勾勾地看着我,轻声吠着,暗含忧伤。这只黑狗跟我三年了,是豆浆去世前讨要来的,她仿佛预知了一切,提前给我找个伴儿,好让它来顶替她。

这一觉我不知沉睡了多久,至少有二十小时吧!或许更久。现在,我已经没有时间概念了。以前,我打个哈欠,鼻子发酸,眼泪随之流出。如今,即便我发出哽咽声,眼眶内也是干的,绝无半滴泪流出来,或许,老到这种地步,恐怕连泪腺都退化掉了吧。

倘若金刚不来唤醒我,我是不是可以长眠下去,就可以跟豆浆黄泉之下相会了。可惜,都怪你!我想从床上坐起来,但浑身酸软无力,像是被人抽了筋一般,无论我怎样挣扎,都无济于事。我又看了一眼金刚。它居然走了过来,我伸出手,扶住它的颈部,它再慢慢往后拉,居然,将我从床上拖了起来。天啊!金刚,你是不是豆浆的化身啊!我这行将就木之人,居然获得你的佑护,这是哪辈子修来的福分!

我又扶着金刚下地,我拿到了拐杖,跟金刚一步一步来到客厅。墙上的挂钟已指向14点.窗外的阳光从三楼的位置西移,小叶榕枝叶间,有只黑鸟正在大声呜叫,声音不怎么悦耳,像是招魂。我坐在沙发上,与金刚对视。此刻,不饥不饿,不思不想,唯有时间嘀嗒,夏季的风正在岭南的上空游荡。

在禅定般的状态里,我不知坐了多久,只觉得天色渐渐暗下来,房间变得漆黑,外面的喧嚣之神调低了他的分贝。忽然,“嗡”的一声,热血冲头,猝不及防的眩晕袭击了我,我的脑袋耷拉下来。金刚察觉到了不妙,它狂吠起来。但是,已经无济于事。我的灵魂正在出窍,从落幕的躯体里抽离出来。此时的我,是飘忽的,空洞的,史无前例的轻灵,从窗口飘出,无声无息融于茫茫的夜色里。

2

在夜幕笼罩的树杈间,我停留了一会儿。在一个城市驻扎八十年,总有几个相熟的朋友——从大火中救出的阿朋;暗恋多年的桔子;三十多年没有消息的老赵。此时的忆起,当然不是为了诚邀吊唁,只觉得从此自由了,能够走出房间,且身轻如燕,倒是可以主动前往造访。当然,最重要的还是豆浆,以及不肖子孙们,那几个散落各处的小冤家。你们都好吗?你们可要准备好了,我要准备启程了,乘着天上的月光与城市的灯光,以我如今的身手,转眼间,就可以抵达,就可以见到你们。

我从榕树上一跃而下。我沿着吉祥三巷东去十里路,拐上幸福路,穿过胜利大桥。我在夜色里疾驰,能听见自己跟空气撞击后产生的风声,真正可以用风驰电掣来比喻,这哪像一个八十岁的老朽,一眨眼工夫,便来到和平小区。小区大门紧闭,门卫室里,一个保安戴着口罩趴在桌子上鼾声如雷。我拍了拍玻璃窗,手掌居然可以穿过玻璃而人,像是神迹,吓得我缩回手来。我重新来到大门前,毫不迟疑,冲着铁门便撞了上去,没有撞击声,似乎经过一层黏稠的水幕,我把身子从里面扯了出来。

这个小区我是熟悉的,就像我对消防车、消防栓以及抢救一场火灾的流程一样熟悉。步行二百米,左手边倒数第二栋楼房,第二单元,一楼的防盗门形同虚设,要爬楼梯,昏黄的灯光下,能看见楼道墙壁上孩子们五颜六色的涂鸦。到了三楼,中间那户,门牌号303,我对这个数字产生了一种迷信,因为我的住所也是303号。这绝非巧合,冥冥之中,上天要在它们之间建立起某种关联。我穿门而过,客厅的灯居然亮着,墙壁上的挂钟指向了五点,窗外开始发白。我情不白禁地盯着阳台上那几扇窗户,木质的部分变得斑驳,铁质的部分在凌乱生锈。

想当初,我就是从这里破窗而入,把一个陷入昏迷的少年阿朋从大火中救了出去,而他的双亲则被大火吞噬。不过,这已是五十年前的事情了。

咳咳!咳咳!从书房处传来了一阵咳嗽声。我当然知道,那是阿朋的声音。我循声而去。面目扭曲的阿朋,端坐在烟雾里,一会儿抽烟凝思,一会儿纸上疾笔。这可怜的孩子,恐怕又度过了一个不眠之夜。我走上前去,把手搭在阿朋的肩上,可他并未察觉,我看见阿朋写在纸上令人心碎的句子:

像赶赴约会,他不停地行走

他将在思慕的水边解除饥渴

他将在故乡的一座山上

静静地聆听死神到来的声响

这是不祥的征兆。如果我没有算错,到了年底,阿朋该要退休了,迎来他的自由时光。本来,一切并不坏,可以用生命的余晖去完成未竟的事情。去写诗啊!去远游,去一个又一个城市来以诗会友,或者,到陌生之地,做寂寞之王。我当然知晓阿朋的苦衷,五十年前就预知了他的前程。果不其然,在火灾中面部受损的阿朋一下子成了世间不受欢迎的人,即便我成了他的义父,百般帮扶,但仍解决不了他的实质问题。

其实,小我二十岁的阿朋也要跨入老年生活了。记得春节期间,阿朋来家里看我,提及退休的事,我说祝贺你呀阿朋,终于可以自由自在了。阿朋猛吸了一口烟,扭曲的面部看不出任何表情,有什么值得庆祝的?孤家寡人一个。我说阿朋啊,大过年的,说点吉利话吧!你想想,五十年前的那场火灾打败你了吗?婚娴大事屡屡不顺打败你了吗?扫了整整四十年的工厂车间把你打败了吗?都没有!你反而越战越勇,诗歌登上了各大期刊,嘿嘿,自足吧!你看看我,现在这样子,不也是孤家寡人?我也打住!不说了,大过年的,来来来,弄几个菜,咱爷俩喝酒。

那时候,都还好好的,怎么现在……情绪就滑落谷底了呢?难道,诗人的内心,跟一般人是不一样的?尤其像我这个干了一輩子的消防员,更是无法窥探他那颗敏感的心。

3

从阿朋家里走出来,来到和平小区门口,刚才鼾声如雷的保安醒了过来,冲着对面的马路发愣。我猛然有一种恍惚感,脚步有点迟疑,不知去向何处了。不过,片刻之后,我足下生风,北行,直奔王府路而去。此时,东方已经开始放亮,路上有了晨跑者,唱歌的洒水车惊扰了路上的尘土。

在一座立交桥边,我停了下来,眼前是一栋灰旧的居民楼,二楼西头卧室的灯亮着,闪烁在榕树枝叶的婆娑之间。本想跃上枝头,想想又作罢,还是正大光明地走正道。于是,我沿着楼梯拾级而上,晨曦将树枝的影子投射在楼道里,斑驳的逼仄景象中,有了那么一点虚幻的装饰。

这栋楼我是熟悉的,里面住着桔子。

桔子是我的初恋。或者说,我曾经暗恋过桔子。她像格林童话里的公主,高傲,忧郁,有着异域风情的相貌。中学期间,我曾经给她写信,后来,那封信竟然辗转到哥哥手里,当着我的面,他把那封信撕得粉碎。后来,桔子考上卫校,又当上了护士。有好几次,我偷偷跑去医院看她,隔着玻璃窗,看穿着护士服的桔子走来走去,穿梭在病房与配药室之间。再后来,她突然结婚了,不久,便挺着大肚子上班。我怀疑她是未婚先孕,难道有着痛苦的遭遇?既是难言之隐,又是不可告人!这样想着桔子,居然感觉她更加忧郁了,面容憔悴,脚步迟缓,令我心碎。

再后来,桔子消失了,就好像从这个世界上抹掉了一样,音信杳无。直到十年之后,桔子出现在我们单位的接待室里,穿着西服,打着红领带,个子似乎长高了一点。她跟我握手,掏出名片,介绍着自己,此时的桔子,身份已是保险公司推销员。我们坐在咖啡馆里,她笑容明媚,我旧事重提。她说,你怎么不亲口跟我说呢?是缺少勇气吗?我在她的眼睛里,看见我的脸庞挂起一面红幕,说着话,我们的手就攥在了一起。

此时的桔子,披着衣服,靠在床头,翻阅着马尔克斯的一本小说集,室内并不安静,隔壁有节奏的撞墙声、呻吟声清晰可闻。桔子老了,银白的短发像燃烧的雪,细小的皱纹堆积在她的脸上,看到动情处,她发出轻声抽泣。我忍不住要过去拥抱她,可她浑然不觉。

房子是五十年前单位分配的,也是桔子的婚房,后来,桔子全家移民澳洲,六十岁那年,桔子重新回到这里,过起深居简出的生活,那时,她的丈夫已经病故,她的儿子已经在澳洲成家立业了。在桔子床对面的墙壁上,挂着三幅照片,第一张是她的结婚证,她偎着一位肥头大耳的男子:第二张是他们的全家福,夫妻二人身后的瘦削男孩长着一双忧郁的眼睛:第三张是桔子的骑马照,白马前蹄即将腾空跃起、马嘶长鸣即将响彻长空之际,快门迅速按下——那是在遥远的草原夏日,我跟桔子的呼伦贝尔之旅,作为桔子的御用摄影师,我所记录的其中一个细节。

一切似乎没变,只是人老了,我和桔子隔着一重虚妄,上演着生死两茫茫的悲喜剧。我在客厅内坐了一会儿,看着桔子走到洗手间洗漱,然后再缓步走向厨房,淘一些米,切一些蔬菜,延续着她的日常。

一切如旧。当年要是追随桔子而去,说不定现在正躺在澳洲的慵懒时光里,与桔子一块儿看日出日落,一起经历生老病死!此时,朝阳穿过树枝,穿过玻璃,不均匀地打在她左侧的脸颊及衣袖上,随着她切菜的动作,光影在她身上跳动。往常这个时候,我正跟豆浆在小公园漫步,看见晨练的人,后来看见跳广场舞的人。再后来,豆浆走后,我跟金刚深居简出,偶尔来到小公园缓缓走一圈,或是坐在石凳上,看着嘈杂的人群跟金刚一起发呆。

后来,我为何没有再找桔子呢?即便豆浆走了之后,我依然无动于衷,我到底在等待什么呢?以如此悲情的方式会面,难道这就是我想要得到的结果?我咧嘴苦笑一声,然后,冲着桔子的背影抱拳颔首,道一句珍重,转身离去。

4

记忆牵引着我来到一处工业区。上班的工人三三两两走在路上,眼前是液压件厂,经过一排排车间,工厂的尽头是一溜儿平房,那是他们的宿舍。从东头数,第二间房子的木门永远是不上锁的,推开门,一股潮湿的浓郁的烟臭味涌了过来,还夹杂着若干啤酒与臭脚丫子的味道。有时候,能听见老赵的鼾声,运气好的话,还能听见他睡梦里的咒骂,沙哑的东北口音,抑扬顿挫,笑话连篇。肯定是昨晚熬夜了,上午八九点的时光根本唤不醒他沉重的睡眠。

认识老赵是在英雄公园附近的下沉广场,三十年前的仲夏之夜,我吃酒归来,途经此处,黑漆漆的拐角边上,看见老赵右手持手电筒,左手拿着铅笔,在一块画板上面一幅女人像。这幅景象颇令人惊讶。我停下脚步,走近观看。瞠啷一声,一不小心,我踢倒了一个酒瓶子。老赵猛地把手一抬,一束光打过来,你谁啊?在手电筒的侧光里,我目睹了老赵的半张脸——黑不拉几的面色,乱糟糟的长发,酒味弥漫而来。别怕!我是油条。老赵把眼一瞪,怕个鸟啊!谁怕谁?我哈哈大笑,兄弟,你误会了,我就是觉得挺有意思,过来看看你画的啥?听罢,老赵把手电筒对准了那幅面,画她,我的梦中情人,你信吗?

老赵真把我给镇住了。画中的女人,似笑非笑,摆着蒙娜丽莎那样的姿势,唯一不同的是,她光着身子,非常瘦弱,似乎营养不良,几乎没有乳房,肚脐眼下方,伏着一只小蜜蜂。老赵说,她是房东的女儿,叫小白,我喜欢她,这事后来被房东知道了,就把我从出租屋赶了出来,事发突然,无处柄身,只得暂居在這下沉广场。

后来,我又在下沉广场见了老赵几次,发现他不仅懂书面,乐器也玩得溜,譬如,笛子口琴和箫,他都可以流畅演奏,这让我越发敬重老赵,这是流落民间怀才不遇之人啊。这天临走前,老赵问我,想不想认识一下小白?我说你不怕我把她给勾引走了?老赵把眼一瞪,怕个鸟啊!谁怕谁?小白她长得好看,还喜欢诗歌,标准的文艺女青年。了解了老赵的才艺,听了他的讲述,我觉得奇妙极了,就答应了他,约定周日中午,在距离下沉广场300米远的东北饺子馆见面。

等见了面,我才知道小白是个瘸子,左腿走路面着圆圈,身体左右起伏。小白确实很瘦,还爱笑,痴痴地笑,每笑一下,脸上的皱纹就折叠一回。吃饭的时候,她低着头,基本不说话。老赵解释说,她这是害羞呢。这次见面,让我更加钦佩老赵,胸内锦绣,不以貌取人,当今难得之人呐。再后来,老赵说小白嫁人了,但已不知去向。老赵在下沉广场也熬不住了,化不来缘,就去了附近的工业区,一共换了七八次工种,最后在液压件厂待了下来。对此,老赵给出的理由是,一是领导不管他,二是他的工作是扫地,起码自由。

此时,老赵的喉咙里咕咕了两声,然后咳嗽起来,他起身吐出一口浓痰,顺手摸起矿泉水瓶子咕咚咕咚喝了几口,继续躺下,但不再睡了,瞪着眼睛瞅着天花板发呆。我坐在床沿看着他,我摩挲着他乱糟糟的头发,嘿!老赵啊,你这么多年是怎么过来的?大好的青春年华就这样被浪费掉了?可惜,事出突然,否则,我那套房子就以遗嘱的方式转赠与你了,总比你像浮萍一样游游荡荡好啊!老赵,早点找个合适的婆娘,稳下个窝,这辈子,也就这么回事啦!

老赵当然不理我。他继续盯着天花板,好像那里有图画,有风景,有他阔别数十年的家乡,还有他的婆娘……哈哈,这个老赵,说不定,还挂念着他的梦中情人小白呢?

可是,我又有什么办法?忽然有点失落,我站起身,像喝醉了一般,踉踉跄跄走出门外,阳光透过菩提榕的枝叶洒落下来,在地面上形成斑驳晃动的光影,煞是好看。多好的光阴啊!可这些,都是他们的,都是未来的。

5

最后,我才来到剪刀巷86号。这里是巷中巷,也是我和豆漿相恋相爱之地,那时,我还跟爸妈住在一起,东邻就是豆浆家。豆浆是绰号,真名叫王小红,她在纸厂上班,三班倒,凡是白班或是上半夜班,她都会在巷子口帮爸妈卖豆浆和豆腐皮。只要她坐镇,我会跑得勤一点儿。但我知道她恋爱了。有一次,我在傍晚时分,经过她家去公厕时,透过玻璃窗,看见长发披肩的男子单膝跪地,手里捧着一束鲜花,她走上前,接过鲜花,俯身亲吻他的额头。我对豆浆单相思已经很久了,见此情景,我的心都碎了。甚至,我暗暗诅咒他们早点分手,那个长发男流里流气,根本配不上她,豆浆肯定被他的花言巧语给蒙骗了。

当然,日子照常过,豆浆继续三班倒,我继续去巷子口买她的豆浆,见身材小巧的豆浆手法熟练,把雪白的冒着热气的豆浆舀入塑料袋里,扎好口递给我,在寒气逼人的冬日早上,她胖乎乎的小手冻得通红。对此,我束手无策,只是觉得心里隐隐作痛。

没承想,豆浆伤心之际正是我兴奋之时,盛夏的黄昏,妈妈神神秘秘地走进屋子,压低了声音,小红哭天抢地,八成被人玩了。我说,妈妈不要乱说,你怎么知道?妈妈用手一指,什么事情能让她哭成这样?你听听,你出门就可以听见。我走出门来,果然,从豆浆的窗口处传来隐隐的哭声,那哭声连绵不断,呜呜的,尖锐的,委屈的,撕心裂肺一样。从低矮的围墙望过去,豆浆的房内窗帘已拉上,有一些稀稀拉拉断断续续的劝阻声,但都被豆浆的哭声淹没了。从豆浆的哭声里,我获得某种暗示,他人的离去成就了我的出场,我的机会来了。

到了秋天的时候,巷子口豆浆的旁边,多了一个油锅,锅边站着一个炸油条的角色,那就是我,我的“油条”的绰号也是那时来的,爸妈都站出来反对我和豆浆的恋情,尤其妈妈,句句狠话,找啥样的不行,非找个被人玩儿过的?怎么生了你这么个不争气的!抓紧离她远远的,否则,权当没生你这个儿子!妈妈的狠话没得逞,我这个人吃软不吃硬,我是明知山有虎偏向虎山行。我搬离了爸妈的住处,在附近租了房子。等发现豆浆意外怀孕之后,我们就办理了结婚登记手续。次年,不孝儿面包出生。我们对面包太溺爱了,视作掌上明珠,却是害了他,让他为非作歹,以至于多次被抓,最后,以口头方式断绝了父子关系。我和豆浆后悔莫及,但世上没有后悔药。豆浆的离世,在某种程度上也是积忧成疾。

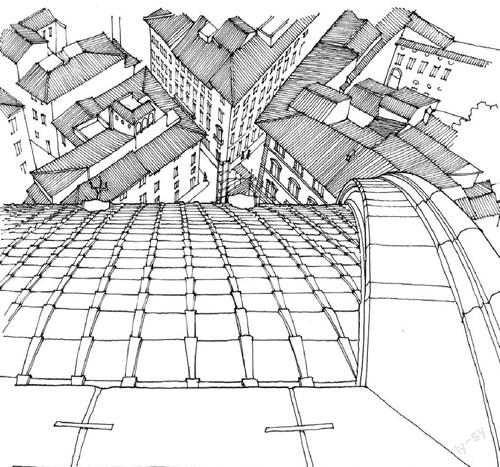

唉!往事太苦,不去思量了。面前的剪刀巷已是面目全非。我在剪刀巷徘徊复徘徊。青石板路变成柏油马路,路两边低矮的老房子变成高楼林立,巷子口处,当年我跟豆浆待过的地方,变成一个奶茶店,年轻人已经不习惯喝豆浆吃油条了,他们换成了汉堡和奶茶。我依稀看见奶茶店里,靠近窗边的位置,坐着一个女孩,苹果脸,小圆帽,明眸皓齿,只不过,两只小胖手,通红通红的,她望着窗外的我,笑着笑着,突然,就哭了,胸脯起伏,涕泗滂沱,伤心至极。我一下子变得不知所措。

豆浆,你在那边还好吗?你要等着我,我们很快就可以见面了,希望我们重操旧业,选一个巷子口,你卖豆浆,我炸油条,卖给旧时光里的人们。

好吗?豆浆,你别哭了!

6

我回到小区楼下时,已是午后时分。天色阴暗,空气沉闷。人们从四面八方赶来,有警察在维持秩序,他们拉起警戒线,拿着高音喇叭,正在劝离围观的人们。120救护车也赶来了,穿着防护服的医务人员从车里取出担架,急匆匆向楼内奔去,大约过了半个时辰,他们出来了,担架上躺着我的躯体,躯体旁,还有我那心爱的金刚。这时,有人大喊一声“好臭啊”,人们迅疾向外躲避,像撤退的潮水,疫情防控期间,他们深知身家性命的重要性。即便他们都戴着口罩,我依然能在人群中,分辨出阿朋、桔子、老赵和小白,以及面容悲戚的儿子面包——他甚至第一次在人们面前,流下羞愧的泪水。我觉得豆浆也来了,只不过,她躲在暗处,不轻易露面,恐怕是忍受不了这伤心场面吧。她应该感到开心才对,只有此时,身份才是平等的,脱离了人间的肉身,幻化为缭绕之躯,毕竟,这是另一个世界的开始啊。嗯,这都无妨,关键是金刚也随我而来,我不知它是怎样说服自己随我而去的,它在我旁边,静静地趴着,面目安详,像睡着了一样。

我听见人群里,有人在窃窃私语,唉,怎么可能这样?

这时,空中传来巨大的轰鸣,一架深绿色的直升机从头顶掠过,像一只大鸟,朝远方飞去。

哈哈,他们哪里会懂,这是最好的安排,没有更多的打扰,也不去麻烦更多的人,也算相安无事。再说,即便更多的财富,更多的眷恋,此时,也无济于事。本来,也都是生不带来死带不去的。

闲言少叙,亲爱的人们,咱们总有见面的那一天。我咕哝了一句,然后,向面前的人们拱手致意。

是的,咱们天堂见!