我国中药新药临床试验申请批准情况的影响因素分析

——基于Logistic回归模型的实证分析△

2022-07-06洪峰马琳徐慧芳褚丹丹刘伟陈宁

洪峰,马琳,徐慧芳,褚丹丹,刘伟,2*,陈宁

1.北京中医药大学 管理学院,北京 100029;2.北京中医药大学 成果转化中心,北京 100029;3.北京北中资产管理有限公司,北京 100102

中医药是中华民族的伟大创造和宝贵财富,具有独特的防病治病优势,为中华民族的繁衍昌盛做出了重要贡献。党的十八大以来,党和国家高度重视中医药发展,陆续出台了一系列政策指导中医药工作,并明确将中药新药创制作为中医药发展的重要任务之一。近年来,国家不断出台政策改革新药审评审批体系,以鼓励新药研发创新,中药新药研发工作的科学性和规范性也因此不断提升[1]。2020年12 月,国家药品监督管理局印发《关于促进中药传承创新发展的实施意见》,提出要健全符合中药特点的审评审批体系,着力推动中药新药研发[2]。但2015 年后的中药新药临床试验申请和上市申请的受理量均出现大幅回落,且长期处于历史低位,中药新药研发明显受到政策影响[3]。为了提高中药新药研发质量及申报批准率,许多专家学者从多方面对中药新药研发的影响因素开展了广泛研究,但现有研究主要关注中药新药研发过程中的药学研究、制剂工艺研制和临床试验方案设计等环节存在的影响因素[4-6],或基于中药新药注册申请及审批情况分析中药新药注册申请获批的影响因素[7-8],目前尚无研究利用定量模型实证分析中药新药注册申请批准率的影响因素。而新药临床试验申请(IND)作为连接新药研发与上市注册的中间关键环节,其受理量最大、也最能反映中药新药研发的整体情况[3]。Logistic回归模型的优势是可以定量分析自变量和因变量之间的依存关系,回归结果具有更明确的解释意义,但缺陷在于其应用的前提条件较严格。因此,为使各影响因素与中药IND 批准情况的相关性得以明确的定量解释,本文运用二分类Logistic 回归模型,选取2008—2019 年(《药品注册管理办法》2007 版施行期间)中药IND 申报的相关数据,定量分析中药IND 批准情况的影响因素,旨在为中药新药的政策制定及研发实践提供相应的建议。

1 数据来源及研究方法

1.1 数据来源

根据《药品注册管理法》2007 版的规定:注册分类1~6 的品种为新药,注册分类7、8 按新药申请程序申报。因此,本文的研究对象为2008—2019 年注册分类1~8的中药IND。基础数据主要来源于国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)官方网站公开的受理品种目录、临床试验数据库及年度药品审评报告,同时通过药智网、申报主体官网等平台进一步检索收集相关信息。此次检索共收集到774 件中药IND,其中156件无明确审评结论,26件注册分类不明确,13 件为企业撤回及审评程序终止等未经审评情况,最终筛选出符合条件的中药IND共579件。

1.2 研究方法

本文采用Excel 2019 软件对所收集的中药IND数据进行初步筛选并建立数据库后,利用SAS 8.2软件进行分析。采用χ2检验进行单因素分析,二分类Logistic回归模型分析各影响因素的作用。

1.3 数据说明

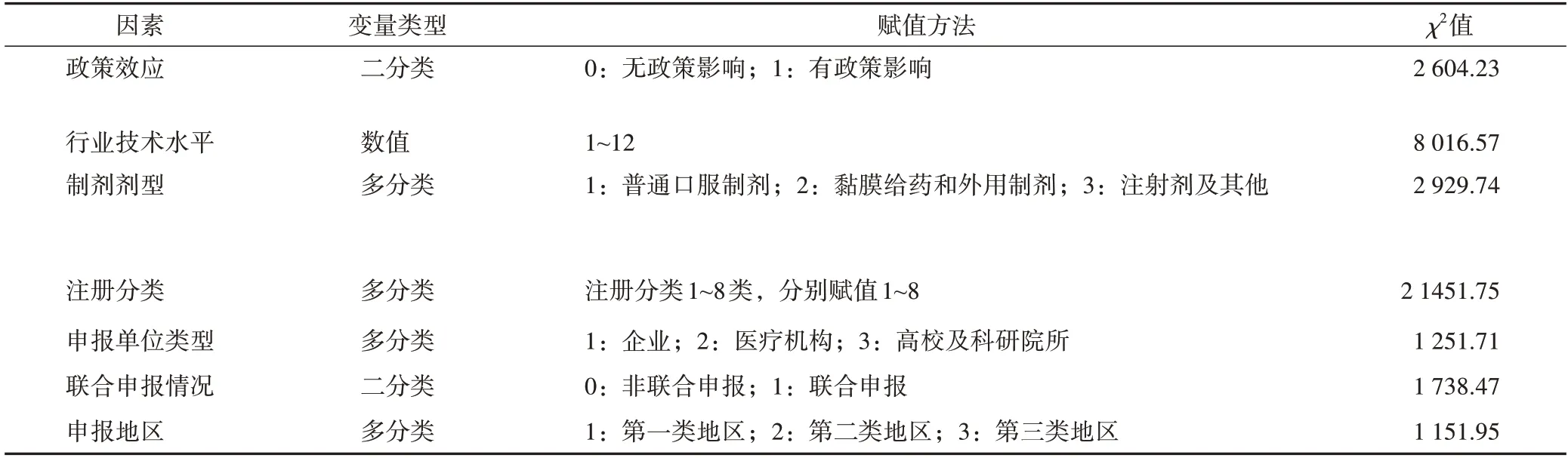

基于现有研究成果,纳入模型的影响因素变量包括政策效应、中医药行业技术水平、制剂剂型、注册分类、申报单位类型、联合申报情况及申报地区7 个变量,审评结果分为批准及不批准两类。其中因原国家食品药品监督管理总局在2015 年7 月针对药物临床试验数据真实性和规范性等问题发布了《关于开展药物临床试验数据自查核查工作的公告》,同年8 月,国务院出台了《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》,这2 项政策文件均对中药新药申报产生了明显的影响[9],因此,政策效应以2015 年作为时间节点,分析中药新药审评审批政策变化的影响。假设中医药行业进步率为固定值且保持持续增长,用1~12分别代表2008—2019年的中医药行业技术水平;制剂类型分为3 类,包括普通口服制剂、黏膜给药和外用制剂、注射剂及其他;注册分类共8 类,按照注册类型1~8分类;申请单位类型以第一单位计,共分为3类,分别为企业、医疗机构、高校及科研院所;联合申报情况依据申报单位的数量确定,申报单位为2 家及以上即计为联合申报;申报地区按照各省市在统计期内的中药IND申报量分为3类,用以反映地区中药新药研发的活跃度,第一类包括江苏、广东和北京等申报量不少于20 件的地区,第二类包括河北、安徽和湖北等申报量不少于10 件的地区,第三类包括贵州、内蒙古和重庆等申报量低于10 件的地区。此外,部分中药IND 详细数据难以获得,故可能存在极个别的数据遗漏。

2 结果

2.1 数据基本情况

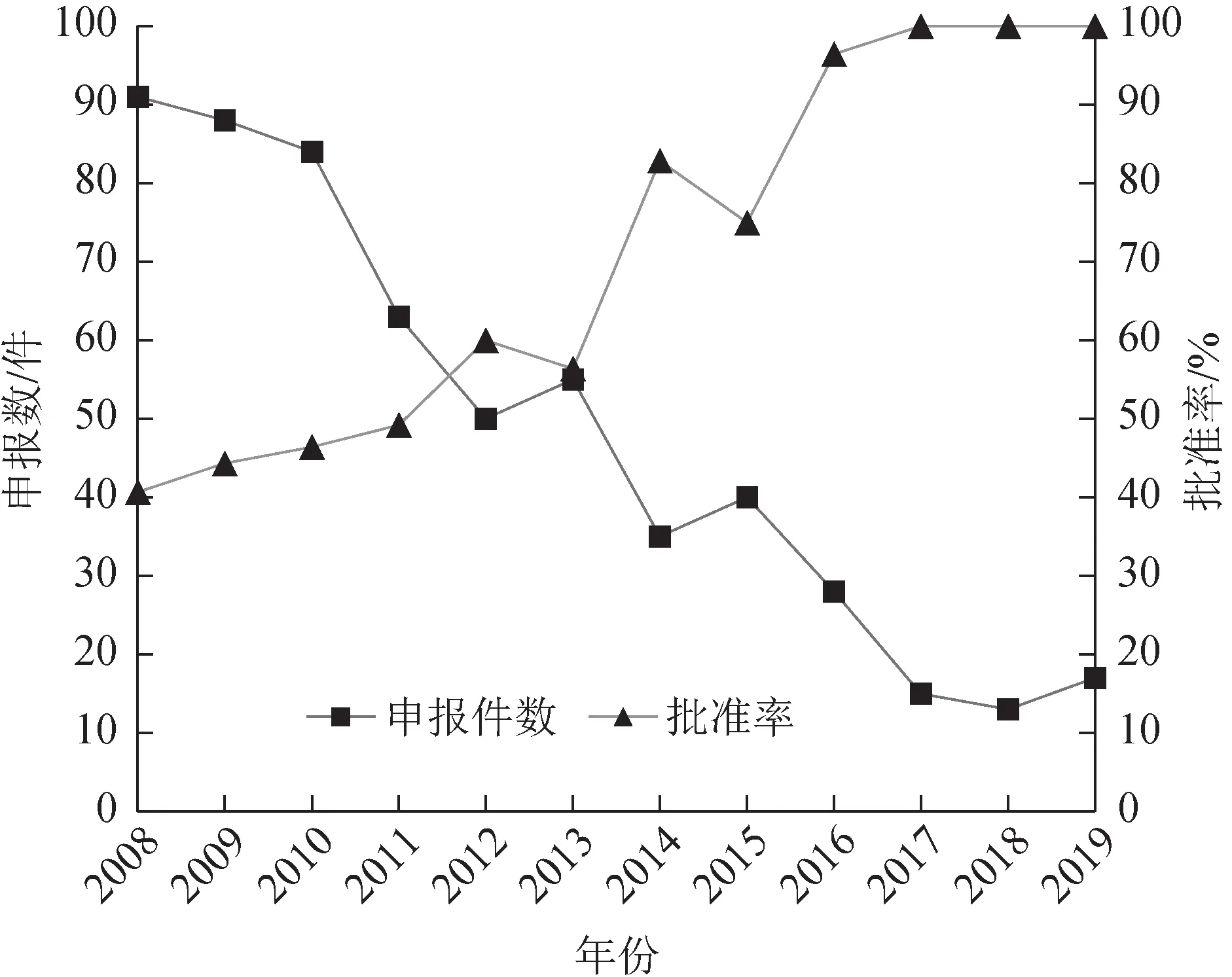

此次纳入研究的579 件中药IND 申报中,批准件数338件(58.38%),未批准件数241件(41.62%);2015年以前申报件数506件(87.39%),2015 年以后申报件数73 件(12.61%);3 种剂型的申报情况,普通口服制剂451件(77.89%),黏膜给药和外用制剂77 件(13.30%),注射剂及其他51 件(8.82%);注册分类1~8 类的申报量分别为19 件(3.28%)、2 件(0.35%)、1 件(0.17%)、3 件(0.52%)、48 件(8.29%)、426 件(73.58%)、9 件(1.55%)和71 件(12.26%);申报单位类型情况,第一申报单位类型为企业的419件(72.37%),医疗机构的34 件(5.87%),高校及科研院所的126 件(21.76%);联合申报161 件(27.81%),非联合申报418 件(72.19%);按地区分类,第一类地区415件(71.68%),第二类地区118 件(20.38%),第三类地区46件(7.94%)。各年度具体申报数及批准率见图1。可发现2008—2019 年中药IND 批准率呈现明显的上升趋势,同时申报数量呈现明显的下降趋势,2017 年起受临床试验默示许可制的影响,连续3 年维持100%批准率,但申报数及获批数却处于历史最低水平。

图1 2008—2019年中药IND申报数及批准率

2.2 单因素分析结果

单因素分析结果见表1。结果表明不同特征中药IND 的批准情况不同。随着中医药行业技术水平的提高,中药IND 批准率也将随之上升;联合申报将提高中药IND 获批可能性;不同政策效应、制剂剂型、注册分类、申报单位类型及申报地区的中药IND 批准情况均不同;P值均小于0.001,这表明差异均具有统计学意义。

表1 2008—2019年中药IND批准情况单因素分析

2.3 多因素分析结果

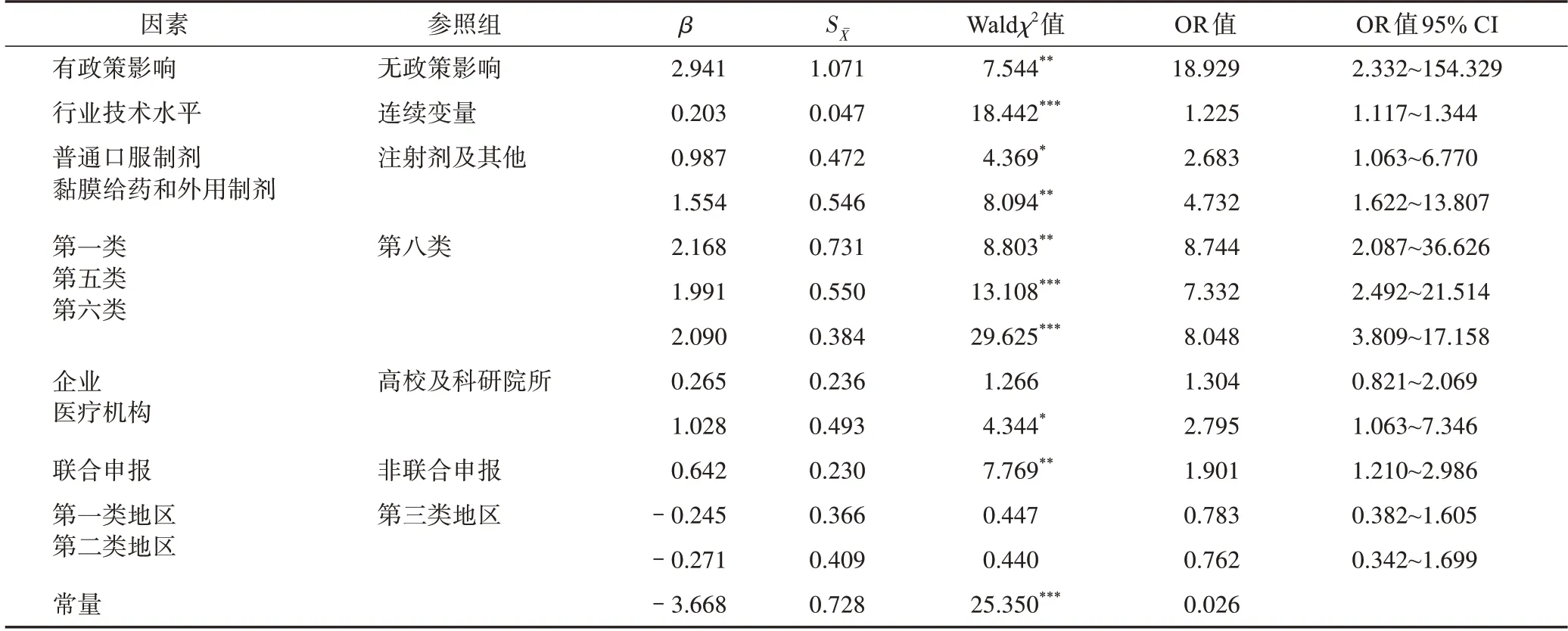

模型将批准情况分为不批准和批准两类,并分别赋值0 和1,建立二分类Logistic 回归模型,运行结果见表2。结果表明在P<0.05 的情况下,除申报地区这一影响因素以外,政策效应、行业技术水平、制剂剂型、注册分类、申报单位类型、联合申报情况等因素均对中药IND 批准情况产生影响。中药新药审评审批受2015 年后政策变化的影响,中药IND批准率明显上升;中医药行业技术水平的提升将提高中药IND 批准率;黏膜给药和外用制剂获批概率最大,其次是普通口服制剂,注射剂及其他获批概率最低;中药IND申报量前3的注册类型中,获批难度从高至低依次为第五类、第六类和第一类;医疗机构的中药IND获批概率最高,其次为企业申报,最低为高校及科研院所申报;联合申报比非联合申报的获批率更高。优势比(OR)即某自变量发生时“申报获得批准”发生的概率与“申报未获得批准”发生的概率之比。以政策效应为例,在其他条件均保持均衡的条件下,2015 年后的政策变动对中药IND 获批的影响是参考类别(政策未变动)的18.929倍。

表2 2008—2019年中药IND批准情况二分类Logistic回归分析

3 讨论

3.1 中药新药申报批准率明显受政策影响

实证研究结果显示,国家相关管理政策的变化对中药新药的批准情况具有明显的影响,其有政策效应相对无政策效应的OR 值高达18.929。这说明2015 年后的中药新药审评审批政策趋严的确明显提高了中药新药申报的科学性及规范性,中药IND 批准率也随之明显提升,但同时需注意的是2015 年后的中药新药申报量却长期处于历史低位,中药IND实际获批量较之前反而出现了明显的下降。这说明2008—2019 年中药新药审评审批政策的收紧虽然提高了中药新药申报的质量,但是否能有效地促进了中药新药研发还有待观察。

3.2 中医药行业技术水平及联合申报是批准率的显著影响因素

研究假设中医药行业技术水平保持固定的增长,实证研究结果显示,行业技术水平的OR 值为1.225,即在2008—2019 年,中医药行业技术水平提升对于中药IND 批准率具有明显的正向作用,中医药行业技术水平越高越有利于中药IND 的获批,实际情况也显示,中药IND 批准率随时间增长而不断提高。此外,联合申报较于非联合申报,其OR值为1.901,即申报主体为多单位情况时中药IND的获批概率也将更高。原因在于多单位联合申报意味着中药新药研发项目能够获得更多的人、财、物等资源的持续稳定投入,中药新药申报的质量将得到明显的提高,其获批率相应也更高。例如,作为中药新药研发领域的龙头企业,江苏康缘药业股份有限公司统计期内的中药IND 数量高达16 件,其联合申报数为6 件且获批率为100%,联合申报批准率远高于非联合申报。

3.3 不同剂型、注册分类及申报主体的批准情况存在差异

中药新药剂型对中药IND的批准情况产生影响,主要的原因在于:一是中药新药临床试验的不良反应与剂型密切相关,其中最易发生不良反应的是注射剂[10];二是不同剂型的中药新药研发难度有区别,注射剂的药学研究更难符合审评标准,制剂工艺也最为复杂和不可控,导致其获批概率也更低。统计期内不同剂型的中药IND 实际批准率从高至低依次为普通口服制剂(59.87%)、黏膜给药和外用制剂(10.64%)和注射剂及其他(4.43%),这与研究结果相符合。中药新药注册分类的不同,审评时对于临床试验的要求也是不一致的,这导致不同注册分类的中药IND 批准情况存在差异[11]。这也提示各创新主体在从事新药研发的过程中,可在保证疗效的前提下,综合考虑剂型及注册分类的选择,选取最优组合以提高申报成功率[12]。而针对不同类型申报主体的实证研究结果也与现实较为吻合[13],不同申报主体的中药IND获批率由高到低依次为医疗机构、企业、高校及科研院所,这说明各类型申报主体的新药研发能力及水平存在差异,医疗机构在中药新药研发方面具有明显的优势。

4 对策建议

4.1 完善中药新药研发的政策体系

国家进一步修订、完善中药新药审评审批机制,充分考虑中医药特色发展需求,坚持以临床价值为导向,重视“人用经验”,并加快系列配套政策的制定,推动相关办法的落地实施;适当优化中药新药评审委员会组成,合理配置委员会的人员结构,提高具备中医药背景专家比例,吸纳从事中药新药研究、临床实践等工作的各类专家,同时完善各相关方的沟通协调机制,推动评审制度在实践中不断完善;建立各级各类中药新药研发的引导政策,激发创新主体从事中药新药研发的积极性,重点在财政资金及科研立项等方面制定优惠性政策,鼓励开展中药新药研发,并加快完善中药上市后再评价技术规范以推动中药上市产品优化,促使中药企业形成技术创新驱动发展的理念。

4.2 提高中医药科技研发能力和水平

政府在中医药重点领域新增设一批国家重点实验室等高质量创新平台,支撑中医药科学研究的深入,并基于中医药长期发展目标,设立支持中医药科技研发专项基金,为重大科研专项提供持久稳定资金来源,加快中医药现代化步伐;中药企业要转变发展思路,合理统筹研发资金,增加科技研发的投入,实现以技术创新带动利润增长,同时适时引入社会资本助力产业发展,拓宽科技研发资金来源渠道,加大研发投入强度;高校及科研院所注重各层级人才培养的协同推进,尤其重视青年人才的培育,搭建更加完备合理的人才梯队,建立多学科、跨部门共同参与的协同创新体制机制,提高人才培养质量和效率,为中药新药研发提供源源不断的人才供给。

4.3 强化中医药行业创新主体的合作

中医药行业各创新主体优势互补,以各类中医药创新平台为纽带,建立新型产学研合作模式,强化各方的沟通合作机制,加强优质科研成果的运营管理,推动临床验方及重大项目成果转化为中药新药;基于可持续发展目标,建立合理的风险共担及利益分配机制,充分调动各方积极性,畅通中药新药研发路径;探索构建资源共享机制,汇聚资源形成规模效应,建立创新合作联盟开展联合攻关,共同申报国家重大专项等科技研发项目支撑中药新药研发。

5 结语

中药新药研发作为中医药优质成果快速转化为现实生产力的重要途径,也是中医药更好惠及广大人民群众的关键。针对中药新药研发现实中存在的问题,亟需各相关方多措并举,合力推动中药新药研发的高质量发展。