“尾号限行”政策对居民机动车出行选择的影响研究

2022-07-06周耀东李宛华孙昭昱

周耀东,李宛华,孙昭昱

(北京交通大学经济管理学院,北京100044)

一、引 言

许多城市将机动车限制性政策(1)论文中讨论的居民“机动车”是指居民在出行过程中采取私家车、出租车等小客车的出行方式,与步行、自行车(包括电动)、公交(地面和地铁)等一起,形成了居民出行中的“谱系化”选择。(vehicle restriction)作为改善空气污染和缓解交通拥堵的重要政策工具之一,并进行了长期的实践。从政策类型来看,大体上分为收费和权威导向两种不同类型(2)也有观点认为除上述两种以外,还应包括引导类的需求管理,如替代出行、弹性工作制、公交优先、合乘车、出行信息引导等(宗芳,2008)。。前者如新加坡(1976)、伦敦(2003)、斯德哥尔摩(2007)等地实行的拥堵费;我国香港、日本实行的停车费以及新加坡等地实行的车辆购置费;还包括燃油费(税)等。后者主要涉及牌照限制和区域性出行限制,包括尾号限行,如圣地亚哥(1986)、墨西哥城(1989)、圣保罗(1995)、波哥大(1998)、乌兰巴托(2013)和区域性限行,如罗马、佛罗伦萨、米兰、威尼斯和巴黎(3)罗马市中心和古城区,平时只允许公务车和公交车通行,普通车辆只能在周一到周五的6:30 至18:00 通行,周末的通行时间为14:00 至18:00;除此之外,普通牌照汽车如要自由进入市中心,必须办理“市中心特殊通行证”,否则将视为违章。在意大利,实行类似限行的城市还包括佛罗伦萨、米兰、威尼斯等。巴黎从2010 年12 月22 日起在巴黎及周边地区对污染严重的老式柴油车和四驱车辆实施限行。等。

关于收费政策激励效应的研究成果较多。尽管许多观点对权威导向的限制性政策提出了相当多的批评,但对尾号限行政策激励效应的研究并不充分。与之不同的是,北京从2009 年全面实施尾号限行政策后,国内许多城市,包括南昌(2009)、长春(2010)、兰州(2010)、贵阳(2011)、杭州(2011)、成都(2012)、武汉(2013)、哈尔滨(2014)、天津(2014)和济南(2015)等城市相继实施了类似的限行方案,这项政策已成为国内诸多城市治理交通拥堵的“偏向性”选择。本文采用问卷调查与非集计(MNL)建模的实证方法,以北京为样本,分析“尾号限行”政策对居民机动车出行选择行为的影响机制。目的在于通过构建居民出行效用模型,研究尾号限行政策对居民机动车出行的影响机理和传导效应。论文的边际贡献在于:(1)验证家庭机动车拥有量和出行习惯对实施“尾号限行”政策的作用。(2)验证“尾号限行”政策的实施是否存在群体异质性。高收入群体可能会采取更多的策略选择规避限行政策带来的不便利性,以维持其固有的交通习惯。

二、文献研究

关于机动车“尾号限行”的国际经验样本最初来自于四个拉丁美洲城市的案例(墨西哥城;圣地亚哥;圣保罗;波哥大)。其所建立的一系列以“尾号限行”为主的交通管理政策主要特点是在每日高峰时段(8点到21点)的中心城区,以每天限行2个尾号(周一至周五,周末除外)来限制机动车出行(刘学东,2013)[1]。

现有文献集中于分析“尾号限行”政策减少交通拥堵和空气污染的长短期作用。部分学者认为限行政策可以缓解交通拥堵和空气污染(Carrillo,2013;Rodrigo Troncoso,2012;刘明君,2008;高浩然,2011)[2-5],但吴德瑄等[6](2012)和杨雨等[7](2016)认为限行政策短期内有效,但长期效果不定,甚至无效。一些学者(Sun,2014;曹静,2014;谢旭轩;2010)[8-10]实证表明即使是短期效果也影响微小。尽管通过双重差分方法一定程度上消除了共生性因素,但由于缺乏内生因素的讨论,仅仅通过结果来推断“限行”政策的影响并不可信。部分学者转向对居民出行方式的影响研究,试图通过居民出行选择变化推测政策的有效性。吴学新[11](2017)利用仿真方法刻画高峰通勤者的出行方式及出行时间选择行为,发现限行政策使远离工作区的通勤者在非禁行日选择机动车出行的概率增大。Lin 等[12](2011)指出在工作日的高峰时段使用有效的限行政策,可能导致居民出行方式由私家车向公交车的转换,私家车车流量减少,公交使用率提高。而Eskeland & Feyzioglu[13](1995)和Davis[14](2008)通过研究居民购买排放量更高的第二辆车等策略性行为,检验限行政策引导居民规避策略的作用逻辑,进一步表明墨西哥城限行政策加剧了交通拥堵和空气污染程度。Grange &Troncoso[15](2011)发现圣地亚哥限行政策仅带来工作日交通流量5.5%的减少,远低于预期,且交通流没有有效地转移到公共交通出行率,认为限行政策导致居民出行有效转移不充分。

北京机动车尾号限行的研究主要基于空气质量和交通状况两个方面(温慧敏等,2008;Sun,et al,2014;Yang,et al,2018;曹静等,2014)[16-17,8-9],但仅对比政策前后交通拥堵程度以及空气污染水平,并不能很好地评价限行政策的“纯效应”(谢旭轩,2010)[10]。这些研究并没有讨论限行政策与个人驾车选择之间的关系(曹静等,2014;赵峰侠,2010;Felix Creutzing,2011)[8,18-19],但也有研究认为约有47.8%的受限制车并不遵守限行政策,距城中心(地铁站)较远的通勤者是主要的规则破坏者(Wang & Qin,

2018)[20]。

这种“规则破坏者”形成的原因和逻辑正是本文拟讨论的核心问题之一。现有文献讨论了燃油税、拥堵费、停车费等收费型政策通过价格波动影响居民机动车出行选择的效应(耿纪超,2017;李祯琪,2019)[21-22]。认为价格波动有利于消费者拥有更多的选择权(Sharaby,2012)[23]、时间弹性(张钟允,2014)[24]和策略性偏好(李祯琪,2019)[22]等。在“尾号限行”政策作用下,显性的价格效应消失了,但影响居民选择违规出行的隐性成本仍然存在。这种隐性成本取决于居民对时间价值和出行习惯之间的一种权衡。建立在这一基础上,本文试图打开“尾号限行”政策与出行选择之间的“黑箱”,讨论政策对居民机动车出行选择的影响路径和影响效果。

三、北京实施尾号限行政策的经验

北京市实施“尾号限行”政策的最初动机来自于为缓解奥运会期间交通压力的应急性安排。从2006 年和2007 年奥运会前两年的交通状况来看,道路交通拥堵十分严重,其中,2007 年曾经达到年平均7.7 的拥堵指数(属于严重拥堵)。因此,在奥运会期间,北京市实行了按机动车尾号“单双号”为条件的交通限行(从7 月1 日到9 月20 日)。奥运会后解除限行,但交通压力迅速增加,2009 年9 月27 日,市政府出台了《关于实施交通管理措施》的文件,要求从10 月10 日起,全市机动车按尾号每周限行1 天,至此,拉开了“尾号限行”的交通需求管理序幕。从2009 年年底起至今,该项政策已经实施十余年,成为影响居民机动车出行的长期性政策安排。

从所公布的限行令中,按两个尾号限行,四个月一轮换的办法基本保持稳定。不仅如此,2010 年12 月22 日,北京市针对小客车购买出台更为严厉的限制性措施(北京市政府令227 号),宣布从即日起,采取每月摇号无偿分配的方式,配置机动车车牌号,每月配额2 万辆。同时,对外地进京车辆也采取了限制性措施(18 号文件),要求非京籍机动车在工作日高峰时段(7 时-9 时,17 时-20 时)不得进入五环线内。2014 年,取消了长期进京证制度,实行3-5 天短期进京证,并且日趋严格(4)2018 年6 月15 日,北京交委和环境保护局联合公告《关于对部分载客汽车采取交通管理措施的通告》,要求从2019 年11 月起,北京外地小汽车每年最长时间不得超过84 天,每年最多不能超过12 次。。由此,逐步形成了以“尾号限行”为中心,以“限购”和“外地车辆管理”为支撑的综合性机动车交通需求管理政策体系。

根据北京市交通发展报告,“尾号限行”政策常态化开始的头两年间,交通拥堵状况得到了有效控制,全市路网拥堵指数从2007 年的7.73 降低到2012 年的4.3,平均拥堵时长也降低至260 分钟,但到2019 年,北京市路网交通拥堵指数回到了5.48,平均轻度及以上拥堵时长上升到370 分钟,如图1 所示。尾号限制的政策有效性在逐步减弱,从2018 年开始,北京市采取了更加严厉的机动车出行政策,比如规范出行行为的管控、停车收费、外埠车年出行量不超过84天等,目前,北京市机动车出行总体上保持平稳状态。

图1 2006-2019 年北京市交通拥堵指数和拥堵时长

四、基本假设、模型和数据

居民机动车出行方式选择来自于多种因素。除了其个人属性特征(性别、年龄、职业、收入)、出行目的和距离等基本因素之外,政策诱导是重要的冲击变量。它能否有效,关键在于不同政策类型能否形成选择不同交通工具过程中的成本和收益变化,激励居民在出行选择过程采取符合城市需要的权衡策略,如搭乘公共交通工具、绿色出行等。

(一)基本假设

出行行为选择的一般解释是建构在计划行为理论和随机效用论的基础上,这些理论认为出行方式选择受到意向、感知、外部环境等共同因素影响。前者认为居民的出行选择受到态度(对行为发生可能性和结果的判断)、主观规范(社会规范的个体元素集合)和感知行为(个体感知到可能影响执行行为的因素)共同决定,后者认为在一定的外部环境(城市拥堵状况、交通约束政策等)前提下,居民会依据有限的资源与自身需求的变化在不同约束条件下针对不同商品进行合理的配置,做出最优策略选择。但这两个理论均是建构在理性行为假定基础上,即理性人对外部的价格波动和政策冲击有完全的计算能力和认知,能够进行最优选择,这些理论广泛运用于收费型政策的出行选择影响。

有别于收费型需求管理政策直接激励的方式,尾号限行作为一种带有“命令控制”的权威型交通需求管理政策,它仅要求居民放弃限行日的机动车出行(主要是私家车),改乘其他交通工具(比如公共交通工具或者绿色交通工具),并不直接改变居民出行的时间价值和出行习惯。限行日机动车出行下降是“限行”规定的直接结果,同时也是政策影响的效应之一。但居民可以换乘其他非公共交通工具(打车、合乘、购买车票和第二辆车等)来规避政策约束。因此,“尾号限行”政策能否有效,关键在于它能否诱导出符合社会需要的出行方式。一种可解释逻辑是限行日对非限行日交通行为存在诱导性影响。对于大多数居民而言,实际的通勤、商务、休闲等出行过程中都有其固有的出行方式,是对过去多期出行方式重复性选择的记忆过程,一旦选择就难以改变其出行方式的路径(Klockner&Matthies,2004)[25],有些文献将其解释为持续性习惯或者对不同出行方式的忠诚度等,心理学认为出行习惯是一种非规范,被不断强化,重复的过去行为,有内生和外生的两种诱导过程(Lanken,B 等,1994)[26](5)内生的诱导是把出行惯性视为类似神经反射的内生性过程。在面对相近的情境时,人们下意识地、固定地选择特定的交通出行方式,无关乎政策变化;外生诱导则是把它视为对外生环境信息的累积反应结果。居民在不同情景下不断重复的利弊权衡所积累的信息,最终对选择本身产生影响[21]。。当存在交通习惯时,习惯就会对行为产生一种机械作用,使居民很难再考虑和体验到其他出行方式所带来的好处(Aarts,2000)[27]。限行日的好处在于通过限行日的约束,鼓励或者诱导居民体验其他出行方式的好处和代价,并逐步迁移到非限行日之中,从而改变非限行日的出行方式,这就是权威型政策可能产生的作用机制。

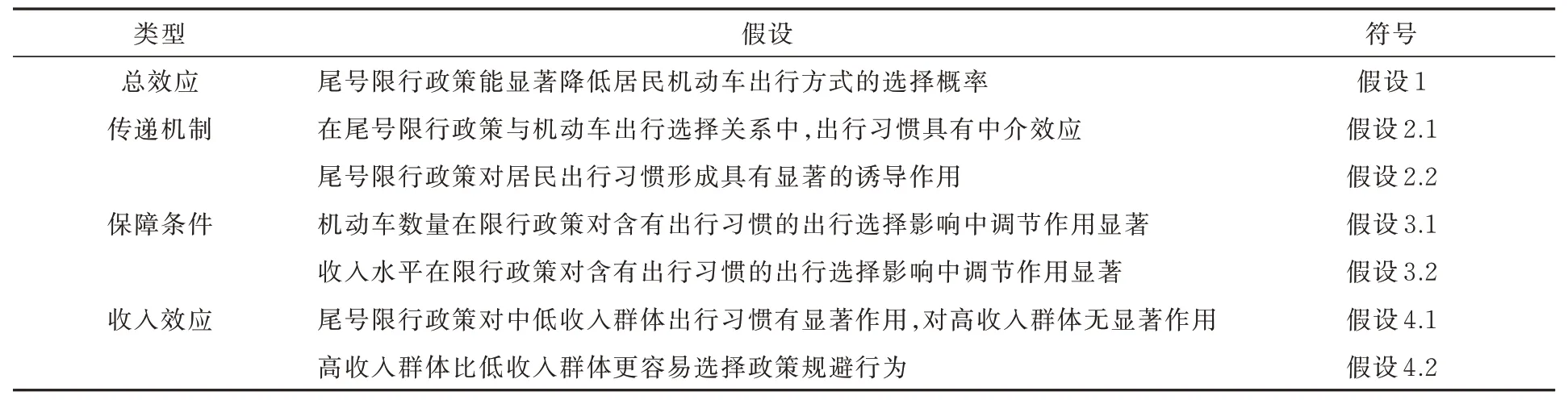

权威型政策在实施过程中,为防止居民为巩固其原有出行方式采取规避策略,数量控制是有效实现政策传递机制的关键保障条件。早期墨西哥城的“尾号限行”政策实施过程中没有采取数量控制,居民购买“更为耗油,更为廉价”的二手车规避“限行”政策,不仅削弱了政策的初衷目标,并且由于二手车出行过多引发了城市空气污染加剧。北京市在2009年10月到2010年12月“限购、限外”政策正式出台之间,机动车数量在短短一年时间内有了快速增加(6)根据北京市统计年鉴(2019),相较于2005—2007 三年北京城市私人小客车拥有量每年增加20 万辆(分别为134.3 万,160.6 万和192.8 万),2008—2010 年的私人机动车增长量呈现递增态势(分别为228.9 万、281.8 万和356.6 万),尤其是2009—2010 年间汽车拥有量递增近80 万辆。,因此“限购”和“限外”等政策实施的目的就是防止居民通过购买新车削弱政策的效能(Eskeland& Feyzioglu,1995)[13]。在这一逻辑下,本文提出了四种假设,见表1。

表1 论文的相关假设

假设1 是验证政策的直接效果是否存在,由于政策本身限制了每天2 个尾号的出行,如违法则受到相应的处罚(7)2009 年限行政策规定违反尾号限行的小汽车将受到扣3 分,并罚款100 元的处罚,2012 年之后,将这一违法成本进一步提高到扣3 分,并处罚200 元。。与无限行日相比,约有20%的机动车受尾号影响出行受限。但居民有可能采取其他策略规避这一政策,因此,需要考察政策在居民使用规避策略和选择公共交通出行方式权衡过程中能否实现减少机动车出行的目的。假设2 验证政策能否引导居民在非限行日选择公共交通方式出行。交通出行习惯是否改变是验证引导作用的“试金石”,如果政策能够改变非限行日的交通习惯,即证明引导作用的有效性。假设3 是验证数量控制是否是政策实现的有效条件,加入数量控制因素将有效地增强这一机制实现的显著性。假设4 是检验不同收入群体出行选择是否存在策略性规避行为,验证政策影响是否存在群体差异。

(二)模型和指标设计

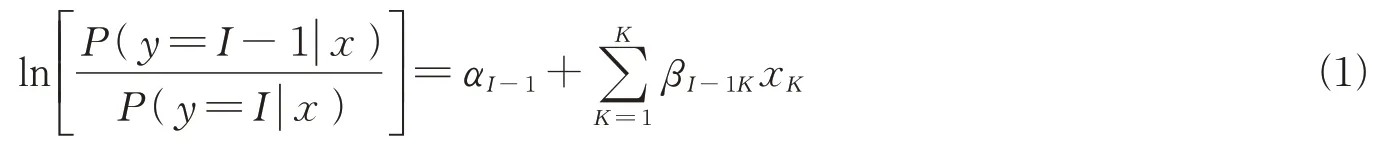

本文采用非集计实证模型(MNL),以微观出行的问卷样本为对象。非集计模型以概率选择模型(logit)为主,其基本的模型表达式为

其中,x为选择枝总数,K为变量总数,I为要考察的选择枝总数,i=1,2,…,I,Xk是第k个变量值,βik是对于选择枝i来说变量k的待定系数,αi为选择枝i的常数项变量。P(y=i|x)为共x个选择枝中第i个选择枝被选择的概率。

以“是否赞成尾号限行”政策分类因变量为例,模型的选择枝为不赞成、中性和赞成三项,设定模型以第三个选择枝“赞成”为基础,用P1到P3分别表示3 个选择枝被选择的概率。则有Logistic 公式:

其中,i=1 和2,分别表示“不赞成”和“中性态度”;αi是第i个选择枝的效用函数的常数项;βik是相应变量xik的系数,表示影响第i个选择枝效用的第k个变量;Vi表示各选择枝对“反对”的相对效用。

根据Pi/P3=,可求得选择各选项的概率:Pi=/1+y

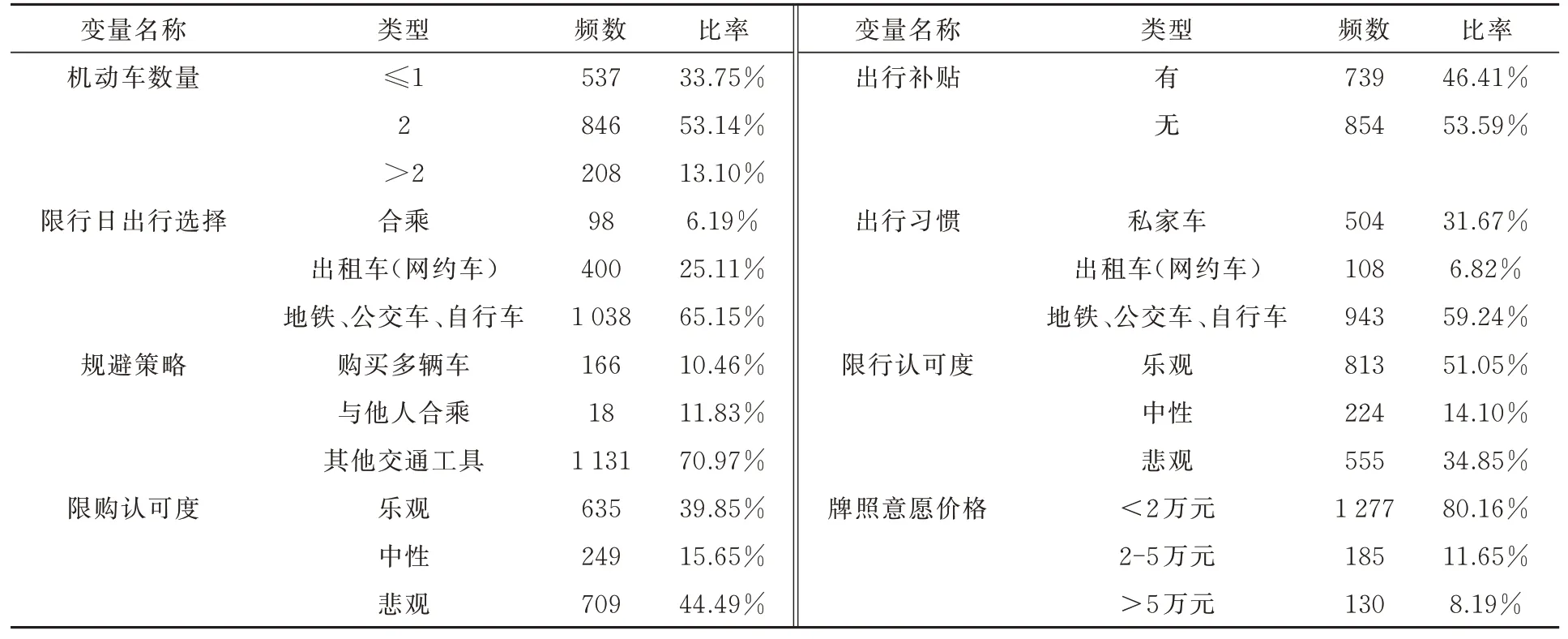

非集计建模的微观出行数据样本,要求数据能够体现每位微观个体的特征、习惯和意愿。根据王振报[28](2006)和程欢[29](2015)非集计模型行为(revealed preference)与意向调查(stated preference)的数据结构,问卷由RP(15 条)调查与SP(12 条)调查两部分构成。其中,RP调查主要针对出行者的个人、家庭属性和出行特征;SP调查则针对机动车限制政策态度进行设计,有6 个指标体现尾号限行政策维度。政策态度模块采用李克特5 分量表法,为“十分赞成”“比较赞成”“不清楚”“不太赞成”以及“十分不赞成”。相关解释变量见表2。

根据实证分析的数据要求,本文对分类变量进行了数据处理。在出行者人口社会学属性及家庭特征方面,年龄这一定序变量作为连续变量处理;职业按照是否为机关事业单位划分成两类,教育程度按照是否接受本科及以上高等教育划分为两类;家庭月收入水平以每月3 万元为界,大于此标准的居民被视为高收入高净值人群,低于此标准的归为中低收入群体。

出行特征及政策因素方面。出行习惯是居民偏好且长期的重复性出行选择,用来衡量居民对每一种出行方式的忠诚态度,分为私家车出行习惯以及公共交通出行习惯两分类变量处理;限行政策认可度用来衡量居民对限行政策的偏好态度,采用3 分量处理,即将原有的5 分量转换为赞同(包括十分赞同和比较赞同)、中立及反对(包括不太赞同和十分不赞同)。

(三)数据调查、信度和效度检验

问卷数据的采集过程分为预调查与正式调查两个阶段。在预调查阶段,以100 位北京市居民为调查样本,对象涵盖专家学者和具有代表性职业的北京市居民,通过对调查结果的信效度检验,重新优化了问卷结构;在正式调查阶段,在全北京市范围内进行随机抽样调查,主要通过网络调查与实地调查两种途径(8)使用实地调查与网络调查相结合的方式,通过分类对比回归来避免数据的同质性以及同源偏差等问题。问卷为避免区域偏差,对北京市地区进行网格化处理,分为9 个区域,分别派出调查员进行调查,以保证问卷来源广泛性。,共计发出问卷2 096 份(网络调查1 096 份、实地调查1 000 份),回收有效问卷1 961 份(网络调查1 056 份,实地调查905 份),135 份问卷因作答不完整被放弃,网络与实地调查的问卷有效回收率分别为96.35%与90.5%。

利用SPSS 的可靠性分析工具检验了问卷信度,问卷态度模块总量表的Cronbach’s Alpha 值为0.851,限行政策量表的Cronbach’s Alpha 值达到了0.81,说明问卷总体的信度较好,具有较高的内部一致性。在结构效度检验方面,KMO 检验统计量值为0.849(>0.5),Bartlett’s 球形检验近似卡方值达到17 954.814(p=0.00),均通过检验。样本与北京交通发展研究院的大样本出行特征[30]比对,基本符合北京市的居民出行特征,见表3。

鉴于微观数据的多个分类变量,为便于数据描述分析及回归,本文将部分原始多分类变量变为二值虚拟变量,描述性统计结果见表4。

五、实证分析

实证模型是建立在二值逻辑斯特概率选择模型(BNL)的基础上,以居民出行选择作为自变量,尾号限行政策和其他特征变量作为控制变量,具体实证步骤为(1)尾号限行政策对居民出行选择的影响。首先不引入其他控制变量,只考虑居民的特征变量(假设1)。然后加入出行习惯因素,考虑当出行习惯条件下,这种影响是否强化(假设2.2);(2)分析尾号限行政策对交通出行习惯的影响,以出行习惯为自变量,尾号限行政策为因变量(假设2.1)。(3)利用双因素方差分析,分析家庭机动车拥有量、收入对出行选择是否存在显著性的差异,以分析这两个因素是否存在调节效应(假设3.1 和假设3.2)。(4)分组回归。验证尾号限行政策在不同收入条件下是否存在一致性的政策作用(假设4.1)和策略规避行为(假设4.2),以此验证“尾号限行”政策对居民出行的影响是否存在差异。

表2 问卷的解释变量表

表3 问卷结果与交通发展报告的问卷比对

表4 问卷调查数据描述性统计(n=1 961)

(一)政策影响和出行习惯的中介效应

本文参考了温忠麟[31](2005)对中介效应相关的论述,将出行习惯替代某一出行习惯的忠诚度,采取逐步法对其进行检验。限行政策对出行选择的政策影响回归结果见表5。不包括习惯(1)和包括习惯(2)的限行政策对出行选择影响的实证结果都表明,限行政策能够有效地减少当地居民私家车出行相对概率,分别为33.2%和22.3%。对限行持赞成态度的居民,实际私家车出行相对概率显著减少,且比其他态度均要低,符合计划行为理论假设,表明政策成效的认可度与出行选择保持了较好的一致性,政策认可度越高,私家车出行发生比就越低,假设1 得到验证,即限行政策能够有效减少居民私家车出行选择的概率,且持赞成意见的群体减少机动车出行的概率程度更显著。

模型(3)用于检验出行习惯的中介效应(9)当解释变量对中介变量、中介变量对因变量的效应同时显著的情况下,逐步法犯第一类错误的可能性极低,可以有效的检测中介效应(温忠麟,2015)[31]。结果表明限行政策显著地影响居民机动车的出行习惯,有效降低居民私家车出行习惯的概率为42.4%,相对于直接影响效应的33.2%,中介效应的作用更大,假设2.1 得到验证。

从其他控制变量来看,收入水平和机动车拥有量等两个关键性控制变量也对出行习惯有显著性影响。这里可解释的逻辑是考虑到出行习惯之后,收入水平和机动车拥有量不会直接作用于居民的出行选择,但居民的出行选择受到收入水平和机动车拥有量等因素影响。同样,时间、距离、性别、年龄和职业也在一定程度上显著地影响居民的出行习惯,对比三种模型的实证结果发现,这些控制变量并不直接作用于居民的出行选择,但通过出行习惯对出行选择起到了间接诱导作用。因此,在限行政策对居民出行选择的影响之间,应当存在一个出行习惯的中介变量,它受到了包括限行政策等特征变量的影响,共同作用于出行选择,假设2.2 得到验证。

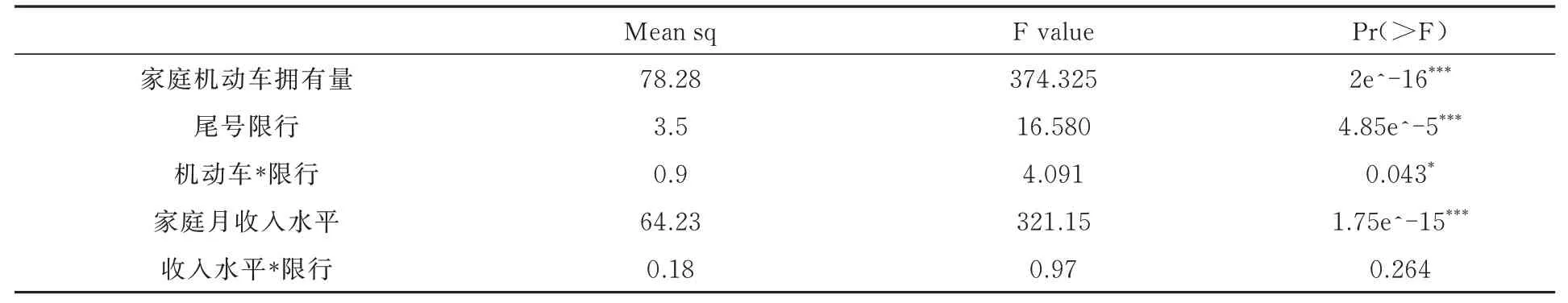

(二)机动车数量和家庭收入的调节效应

根据温忠麟[31](2005)的表述,显变量的调节效应检验,当自变量与调节变量均为分类变量时,可采用方差分析。本文的家庭收入水平与尾号限行政策均为虚拟类别显变量,家庭机动车拥有数量为1 或2 的比例非常高,在实际情况中存在明显的有界性,可以视为一种定序的类别变量。因此,采用方差分析的方法检验其调节效应。方差齐性检验的结果表明家庭收入水平以及机动车拥有量均可以利用双因素方差分析的方法进行调节效应检验,由于收入水平与机动车数量均近似等同于二分类变量,所以无需对数据进行中心化处理。最终调节效应检验的结果见表6。

表6中家庭机动车拥有量、收入水平与现行政策的交互项给出了调节效应检验的结果。可以看出收入与限行政策的交互项系数不显著,但家庭机动车拥有量与限行政策交互项系数显著,可以认为家庭收入水平在限行政策对居民出行(包含习惯)选择影响中不存在调节效应,家庭机动车拥有量在限行政策对含有习惯的居民出行选择影响中存在95%的显著性水平下的调节效应,且这一调节效应具有负向关系,因此,假设3.1 得到验证,假设3.2 没有通过检验。上述检验结果说明(1)家庭机动车的拥有量会显著地减弱限行政策的影响效应,家庭机动车拥有量越多,限行政策的效能越弱,“尾号限行”必须同限购一起才能保证发挥最大的政策效能;(2)家庭收入本身显著影响居民出行习惯的养成,但其作用并不因“限行”政策有无而产生明显差异,这一结果可能隐含了收入本身不能作为政策和出行选择之间的调节变量。利用价格工具,通过收入效应引导居民机动车出行选择概率减少在限行政策框架下可能是无效的。

(三)分组回归:收入和策略规避

由于家庭收入并不能作为一个稳定的调节变量,进一步考虑尾号限行政策是否也会因家庭收入不同而产生差异化的影响。假设有两类人群:时间价值较高、金钱敏感较低的高收入人群和时间价值较低、金钱敏感较强的中低收入人群,尾号限行政策尽管不改变时间价值和出行代价,但对于拥有不同时间和金钱价值的群体来说,影响程度是不同的。

表5 因变量与解释变量、中介变量的logit 回归

表6 家庭收入水平、机动车拥有数量调节效应检验

从描述性统计中也可以发现不同收入背景居民的选择差异。在这次调查问卷中,以家庭月收入3 万元为界,大于此标准的居民被视为高收入高净值人群,低于此标准的被归为中低收入群体。对两类群体的描述性统计见表7 和表8。

以出行习惯作为自变量,尾号限行等政策作为因变量进行回归,回归结果见表9。表明尾号限行政策对高收入群体和中低收入群体的机动车出行习惯均产生了积极显著的影响,但影响程度略有差异。中低收入组出行选择受政策的影响程度显著高于高收入群体20.5%,且中低收入群体各变量参数的显著性更好,高收入群体部分解释变量未通过检验。对于中低收入群体而言,任何与出行相关的变量改变均能显著影响其出行习惯。高收入组的出行习惯可能不会受到个人、家庭以及出行情景的影响,存在机动车出行“依赖症”。

表7 高收入组数据描述性统计(n=364)

表8 低收入组数据描述性统计(n=1 596)

家庭的机动车数量多少依旧是影响居民机动车出行习惯的重要因素,这一点在两个组别中都表现得非常显著。高收入组机动车拥有量每增加一辆便会导致居民产生私家车出行习惯的发生比提高1.31 倍,低收入组这一提高比例为1.93 倍。表明有效控制机动车数量是引导居民形成公共交通出行习惯的重要助力手段。“尾号限行”政策通过数量控制影响不同收入层次用户的机动车出行习惯,但中低收入群体行为改变的可能性要高于高收入分组,假设4.1 得到了部分验证。

高收入群体存在机动车“依赖症”。在限行日条件下,他们可能会采取规避策略来维持自身固有的出行习惯。在尾号限行政策中,居民可能采取购买第二辆车、打车(合乘、出租)、延后出行、绕行、违法等行为来规避其出行过程中时间价值的损失。Eskeland & Feyzioglu[13](1995)研究墨西哥城尾号限行政策有效性时也提出类似的观点,认为这项看似公平的政策实际上真正影响的是那些买不起第二辆车的中低收入群体,高收入人群可以通过购买第二辆车等行为(10)2011 年后,北京市通过摇号购车的方式,限制了高收入家庭购买第二辆车的可能。但对于高收入家庭而言,仍然可以采取多种方式,维系其固有的小汽车出行习惯。如购买车牌、租车、合乘、打车(出租)等多种方式逃避公共交通出行选择。来规避监管。本文以是否存在规避性行为作为自变量,与尾号限行等因变量回归模型,结果见表10。

表9 收入分组回归结果

表10 政策规避行为回归结果

实证结果发现限行政策使得人们选择规避行为的发生比仅提高了5.1%,且结果并不显著,表明采用规避行为维持原有的机动车出行习惯与限行政策无关。从其他变量影响来看,收入对居民选择规避行为起到了正向作用。相对于中低收入人群,高收入居民采取规避行为的概率将增加53.1%。和墨西哥城不一样,在国内大城市限行限购双管政策下,居民的策略性规避行为受到一定限制,但是,不可否认的是低收入人群使用策略性规避行为的空间十分有限。机动车数量仍然是一个重要的指标,家庭(居民)每添置一辆新车会带来规避行为发生比增加近69.5%。购买第二辆车本身就属于规避行为的一种,同时,家庭拥有的机动车数量多少也体现了居民的收入水平,指标越高间接地导致规避行为发生概率提高。出行补贴虽然不作用于居民出行习惯,但却对规避行为也有一定程度的正向诱导作用。上班出发时间(departure time)也与居民的规避行为相关,早高峰比非高峰时段选择规避行为的发生比高出38.1%,大城市早高峰时段道路交通十分拥堵,公交运行缓慢,地铁等轨道交通往往是人满为患,绝大多数有一定经济基础的居民更愿意通过规避行为自由选择出行时间且选择更为舒适的私家车,假设4.2 得到证实。

(四)稳健性检验

本文将购买牌照作为机动车出行行为的替代变量,以居民的限行规避策略(strategy)、出行习惯(mode)、家庭车辆数(vehicles)等为自变量,牌照意愿购买价格(license fee)为因变量,分别对北京市高收入群体、低收入群体以及总体样本进行回归(11)考虑到研究居民采取何种方式规避尾号限行方式带来的效用损失,本次回归不再将居民限行时出行选择分为小汽车和非小汽车,而是对不同的出行方式进行赋值,以小汽车为选择方式出行行为其赋值较高,反之采取步行、自行车和公交车等方式则赋值较低。同样的,在居民限行规避策略以及出行习惯上,均采用赋值方法代入模型。,以验证策略的稳健性,实证结果见表11。

表11 牌照购买意愿价格回归结果

表10的实证结果表明,出行习惯、限购态度以及机动车拥有量均显著影响居民购买车牌的意愿;无论是高收入还是低收入居民,购买车牌等非公交策略成为可行的规避策略;越倾向于采用规避策略的居民,其对机动车车牌的意愿报价高于采取其他规避方式的居民,进一步验证了本文研究结果。

六、结论和建议

(一)主要研究结论

构建了尾号限行政策对居民出行影响的基本逻辑。认为在尾号限行政策下,居民机动车的出行选择来自居民对隐性时间价值和出行习惯的权衡结果。从出行选择、习惯和政策规避三个方面实证分析了限行政策对居民机动车出行选择的影响效应。主要结论是:

1.政策影响机动车出行选择的直接效应(不通过习惯的影响效应为33.2%)和间接效应(通过习惯的影响效应为22.3%)的显著性结果均表明了政策的有效性。

2.出行习惯是政策影响重要的中介变量,且政策对习惯的影响效应(42.4%)超过了出行选择的影响效应(33.2%)。

3.机动车数量对限行和出行习惯均具有显著的反向调节作用。表明家庭拥有的机动车数量越多,公交出行的可能性越低,机动车出行可能性越高,削弱了限行政策的有效性。

4.分组回归表明政策的收入效应存在异质性特征。政策对中低收入群体的私家车出行习惯影响更为显著,对高收入群体影响程度有限,高收入群体采取策略规避的可能性更高。

(二)启示和建议

长期以来,北京市以“限购、限行和限外”政策所构建的广义限行管理体系被认为是一个相对有效的举措,但这一实践案例的特殊性决定了其经验难以完全“复制”。难以复制的关键条件就是针对大多数群体的规避策略受到了抑制,如非常低的“摇号购车”概率、严格的外埠车使用、拥挤的早晚高峰打车、受政策限制的合乘、较高的租车价格等。但政策实施的结果仍然造就了一大批无车急需用车以及有车免费享受非限行日驾车好处的家庭,形成了事实性的分配性问题。2016 年后,随着新能源车(不受尾号限制)、外埠车、网约车、定制等不断涌现,对这一交通限行政策构成了一定的冲击。表明北京市实施尾号限行政策的代价已经日益显现,向更有弹性的收费型或激励型交通管理政策转型是一种更为经济的选择。

本文研究的政策建议是:

1.持续引导居民机动车出行习惯转变,这是一个长期持续策略。出行习惯本身隐含着居民对不同交通出行方式的成本和时间节约的长期权衡结果。这不仅意味着要调整机动车的出行代价,更意味着构建更加完善的公共交通网络是题中之义。提升公共交通的网络结构、便捷程度和人性化水平,通过更具有环境亲和力和城市幸福感为导向的公交和绿色出行方式转变,促进居民出行习惯转变。

2.建立更加完善的多重激励机制。一方面,针对长期无车家庭,应在摇号购车环节以更优惠的概率,以调节事实性分配问题;另一方面,实施更为严格的道边停车收费政策,更加严格的机动车停车行为规范等,提高机动车使用代价,引导机动车的出行。

3.加大对家庭机动车的数量约束。对拥有多辆汽车的家庭实施更为严格的收费型政策,如对购买第二辆汽车的家庭征收更高的购置税、征收更高的停车费等。

总体来看,特大城市的机动车过度使用所形成的“拥堵”是世界共性“难题”,北京市的特殊性在于路网密度较低、空间过于集聚(单中心化)、大院式的文化传承以及城市结构发展转型等多种复杂条件。更加精细化、综合性的交通治理政策可能是更为适宜的政策选择,即建立在更加完善的“以人为本”的公共交通网络,绿色出行的交通导向基础上,结合限行和收费激励形成更加强有力的需求管理政策,以推动居民出行选择向公交和绿色方式迁移。