深度学习视域下的六年级法治专册教学实践

2022-07-05林秋菊

林秋菊

摘 要:围绕着统编版小学道德与法治六年级法治专册,教师尝试运用深度学习相关理论,从教学目标、内容、方法、评价四个方面入手,深入开展法治专册教育教学活动,帮助学生系好“法治扣”,提升学生的法治意识。

关键词:小学道德与法治;六年级法治专册; 深度学习;实施途径

中图分类号:G623.15 文献标识码:A 文章编号:1009-010X(2022)19/22-0107-04

“深度学习”教育理念为法治教学工作指明了方向。在《走向核心素养深度学习》一书中明确了深度学习的核心概念,它特别强调学生的主体性作用,要求学生聚焦挑战性的学习主题,全身心积极参与,体验成功,获得发展。它也强调教师的引领作用,教师要深度解读课程标准、核心素养、教材,要尊重和理解学生,指导学生开展活动,完成任务。因此,本文尝试运用深度学习理论进行法治专册教学,使教学目标更深层,教学活动更深入,法治教育更有深度。

一、深究单元学习目标,导向明确

深度学习要求教师有大单元概念,根据教材单元、课程标准或核心素养划分单元学习目标。围绕学科核心内容组织教学素材,形成对现实生活有意义的、促进学生持续探究的单元学习活动主题。因此,法治专册教学可以从两个方面入手,确定单元学习目标。

(一)分析教材特点,适时融入核心素养与法治大纲

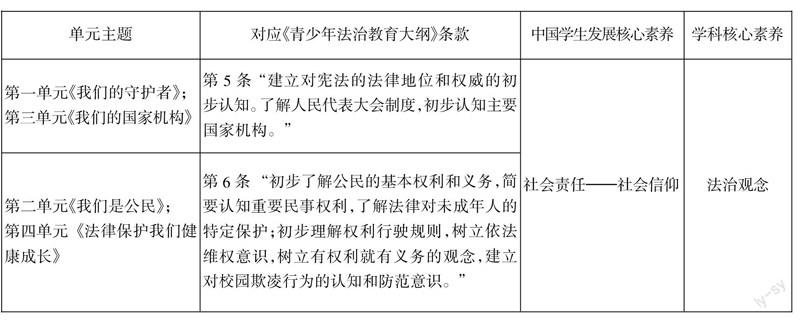

从核心素养上来看,法治专册共计四个单元,对应学生发展核心素养中公民意识教育与国家意识教育,学科核心素养中“法治观念”的教育。教材以宪法的核心内容作为教学主线,通过各种案例呈现并解释了相应的法律条款。每个单元分别对应《青少年法治教育大纲》的相关条款。

四个单元的设计有理有据,目的明确,同时各有特点,各有侧重。从制定单元目标开始,教师要适时融入以上三者的核心思想,才能真正做到深度教学,为学生的健康成长保驾护航。

(二)明确单元目标,构建学生知识框架与思维网络

“法律是国家制度的体现,宪法是最高的法律……”类似的表述在教材中有多处,这样的表述对小学生来说有些深奥。如果没有提前进行适当梳理,学生的思维是表面的、碎片化的,很难形成一个整体。例如,第一单元第二课“宪法是根本法”,课前笔者曾就“什么是宪法”进行课前小调查,全班52人中有25名学生不知道什么是宪法,更分不清宪法和法律的区别。这个现状让我们很担忧。深度学习理论提醒我们要有大单元概念,思维导图是重要的教学工具。回顾教材,它形象生动地把宪法与法律比作树根和树叶,此时教师可以引导学生制作思维导图,勾画宪法和法律的关系图,在头脑中形成一幅宪法与法律的思维导图。宪法意识是法治意识的核心内容,学生通过法律知识梳理,获得深度学习的能力,践行宪法意识。

教师通过剥洋葱式的教学,协助学生有效地樹立法律知识,准确地把握教学目标,制定教学主题,掌握好教学的方向盘,继而从指导学生知识学习转向指引学生道德生长。

二、深挖课堂教学内容,生活相随

深度学习提倡具有主动性、批判性的有意义学习,帮助教师整理好教学内容,指导学生深度参与学习活动,改进教学实践。学生在教师的引导下,获得有意义的深度学习体验。法律条款由人制定,为人服务,源于生活,解决生活问题。因此,法治教育要融入生活体验才有生命力。

(一)运用问题导向,将教材内容与认知经验相链接

六年级的学生经过多年的学科法治渗透与教育,对法律有初步感知,但他们只是粗略感知,对很多法律功能不甚了解,对法律的认知停留在被动状态。特别是当他们看到层层叠叠的法律条款,很容易在错综复杂的法律面前迷失方向。针对这种情况,运用问题导向教学法是不错的选择。教师在新授课之前,可以提出两三个问题,给学生五到十分钟自主学习时间,帮助学生提取与教材案例相关的认知经验,积极主动地参与到教学中。通过此类活动,让学生的学习更有代入感,而不是“空着双手和大脑进课堂”。

(二)选取真实情境,将法律条款与生活案例相链接

法律就在身边,国家、社会、学校、家庭处处都有法律的身影。教师可以选择真实的情境素材,帮助学生将他们的认知经验与法律条款相链接,运用真实情境教学法引导学生置身其中,感同身受。例如,在六年级法治专册第一单元第一课“感受生活中的法律”的教学过程中,笔者选用厦门疫情期间的一则真实新闻:一名男子不做核酸检测,还与保安起冲突,殴打保安,依照《厦门市治安管理条例》被治安拘留。继而创设“身边法律,我来说”的情境,点燃学生畅所欲言的火花,发现“生活中的法律”无处不在。

(三)聘请法律专家,将课内教学与课外宣讲相链接

法治教育资源存在于法治专册的每一页,教师在教学中既要关注显性的法治意识教育——教材中的法律条款和案例分析,又要挖掘隐性的法治意识教育——积极与各级人民政府、人民检察院、人民法院等部门联系,邀请法官、检察官、警察等进校园。结合实际,组织、举办多种形式预防未成年人犯罪的宣传教育活动。这些都是宝贵的课堂教育资源,请他们来现身说法,效果极好。例如,利用晨会邀请综治副校长给全校学生宣传校园欺凌相关法律知识;借国家宪法日邀请当地检察官或法官给学生讲解宪法的基本内容,学生听得认真,记得更牢。

教师以问题为导向,创设真实情景,引入生活案例,聘请法律专家进行法律宣讲,引导学生既重视与自己生活的联系,关注当下生活;又重视真实情境在法治教育中的价值,进行加工改造,从重视“他人经验”转向重视“自己经验”,以符合法治教育目标的需要。

三、深化学习方法指导,行为落实

深度学习理论就“如何学”才能达成深度学习目标的问题,是以理解为基础的意义探究型学习活动。罗杰斯认为,教学组织要素中,人的关系是教学效果产生的重要因素。那么,如何在学生主体、教师主导的课堂要效果呢?笔者认为可以在“多”与“少”上下功夫。

(一)多一些挑战,少一些说教

鲁洁先生认为思政教育“没有一点说教的味道,这是了不起的进步”。没有引发学生对话和思考的课堂是没有价值的。教师要多设置有层次、充满挑战性的问题,引导学生参与其中,深度思考,为学生思考插上飞翔的翅膀。例如,教师在教学“权力行使有边界”时,有些概念不好理解,教师可以设置几个问题:权力行使有什么边界?权力行使为什么要有边界?权力要怎么行使才不会超越边界?开展挑战性活动,学生通过自主探究先弄懂题眼“权力边界”的概念,进一步探究权力行使的边界问题,最终得出权力机关各司其职、各负其责的基本理念。如此一来,将复杂的法律概念进行分解,变得简单明了。

(二)多一点互动,少一点提问

传统的课堂里,教师习惯用提问来与学生对话。可是一问一答的交流无法满足全体学生的需求,无法解决学生个性化的疑惑。教师多引入各种游戏活动,引发学生深度追问。例如,上完“我们是未成年人”这一课,课后有学生追问:“老师,如果有人犯了偷窃罪,可是他第二天才满12周岁,怎么判?”“老师,我是1月1日晚上11点出生的,年满12周岁是从1月1日凌晨开始算还是晚上11点之后?”一节课引发学生产生各种疑惑,思维活起来,有人说,法治专册的教学既是对教师的挑战,又可以促进师生共同发展,这就是教学相长之道。

(三)多一些实证,少一些空谈

法治教育应该立足于国家法律制度,寻根于法律条款。法治专册呈现了各种各样的法律条款,对于六年级学生来说有些乏味,又有些深奥。如果直接分析法律条款,学生很难入心入脑。教师多从新闻、身边找时事案例来讲解法律条款的运用,学生更感兴趣、更容易接受。例如,“守法不违法”这一课的“活动园——悔恨的泪水”是个典型的生活案例,学生都能对杜某某的不良行为以及处理他的措施进行正确排序。但本人认为这样还不够,杜某某的监护人对其犯罪形成过程有不可推卸的责任。法律规定未成年人的父母或者其他监护人发现未成年人有不良行为的,应当及时制止并加强管教。并讲述了死刑犯咬掉她母亲乳头的故事和电影《父子》的片段,告诉学生:父母或其他监护人是我们最亲的人,但他们的行为不一定对未成年人成长有好处,我们要学会明辨是非,树立正确的是非观念。实践证明,多一些实证案例,教学有理有据。

教师要转变以往的教学观念,关注学生的个性特点,因材施教,从“讲授与提问”转向“活动与对话”,更好地达成课堂教学的生成。教师要进行合理设问,从而涵养法治情感,提升法治意识和素养。

四、深探教学过程评价,法德兼修

深度学习理论强调持续性评价,依据深度学习目标,为学生的深度学习建立评价标准并持续性提供反馈,帮助学生改进学习过程。教师可以使用课前评价量表,引领学生深度学习。

(一)设计多样性当堂练习,促进学生内化于心

“双减”背景下,教师集中火力在课堂。虽然“双减”政策要求学校要切实减轻学生课业负担,但是可以在课堂上尝试随堂巩固练习。比如在“我们是未成年人”这一课教学中,首先教师可以围绕“未成年人的特殊之处”,设计思维导图的小练习,让学生通过导图,清晰分辨未成人的特殊之处。其次教师可以设计形式多样的选择题、连线题、简答题,例如,选择题:以下哪位同学的行为符合法律规定( )

A. 6周岁小妹不去上学

B. 8周岁的小刚骑公用自行车去上学

C. 12周岁的小玲骑电动车去公园

D. 16周歲的小芳报名公务员考试

这样的题目有一定难度,综合考查学生对一些重要年龄节点的掌握程度,真正理解不同年龄在法律上的意义。通过当堂练习,不仅可以检测学生的课堂学习效果,还能通过练习评析,引发学生深度探索。

(二)设计持续性评价量表,敦促学生外显于行

评价量表是指一组用来作为判断依据的行为或特质,及能指出学生在每种属性中不同程度的量表,可用以评价学生的学习态度、策略与兴趣,或人格、情意发展状况。教师可以给任课班级设计一张持续性评价表,面向全体学生,一张课堂评价表,纵向考查学生法治知识的成长点(习惯、纪律、规则意识、法律常识、法律意识、道德修养等),横向评价学生平时上课各方面的表现情况(行为表现、积极发言、小组合作、完成任务、其他),汇总每个学生的表现,期末作出总体评价。从一年级开始记录学生的课堂表现,追踪学生在学科学习过程中的总体情况以及指导教师今后的教学活动。

教师将评价贯穿于教学全过程,了解学生学习的起点,诊断学生学习的基础和困难,达成教学目标。由此,教师从“关注接受”转向“批判反思”,给学生架起支点,为学生与知识做链接,以达到法治教育的效果。

法治专册教学的背后需要教师具备深厚的法律知识积淀,更需要教师严谨和深度学习的工作态度。法治之路还很漫长,让我们在法治与道德中寻找契合点,共同推进法治社会建设。

参考文献:

[1]刘月霞,郭 华.深度学习:走向核心素养[M].北京:教育科学出版社,2018.

[2]李坤崇.教学评估——多种评价工具的设计及应用[M].上海:华东师范大学出版社,2011.

[3]金 钊.核心素养导向下的小学道德与法治教学改进[M].北京:北京师范大学出版社,2021.