从健康测量视角看“大健康”的定位

2022-07-05乔晓春

乔晓春

习近平总书记在2016年举行的“全国卫生与健康大会”上提出了要“树立大卫生、大健康的观念,把以治病为中心转变为以人民健康为中心”。落实习近平总书记“大健康”理念要求更为详尽、可操作的指标。世界卫生组织(WHO)在成立之初就给出了健康定义,即“健康是身体、心理和社会完好状态,而不仅仅是指没有疾病或不虚弱①英文的具体表述为:Health is a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.”。这一表述的后一句话强调的是不要对健康的理解太过于狭义,即单纯把疾病或虚弱归为不健康是不合适的。那么,理解和处理好“社会完好状态”,相当于一个社会如何定义健康,对于提高该社会的健康水平具有重要意义。本文将从讨论如何测量健康水平入手,回答中国应如何定位“大健康”的问题。

健康水平测量涉及两个问题,一是测量什么,二是怎样测量。第一个问题是要回答哪一类健康才是真正需要测量的健康。因为健康有很多维度,包括死亡水平、疾病、残疾、精神健康、认知水平、焦虑、抑郁、疼痛、社会健康和生活质量等等;每个维度又会涵盖很多内容,比如疾病又可以分为很多种类型,每一种类型又有很多不同的病种,疾病甚至可以达到上万种。那么,能够反映人群一般健康水平的“大健康”指标应该是什么,这需要从概念层面,更应该从操作层面给出明确的界定,否则“大健康”效果将无法测量,人民健康水平也很难得到改善;第二个问题指的是测量方法,即是选取单一指标进行测量还是使用综合指标进行测量的问题,这不仅是因为健康指标具有多样性和复杂性,也因为健康指标之间具有很强的关联性,需要在技术上进行一些处理。

一、目前使用的健康水平测量指标

目前使用的健康指标主要包括人均预期寿命(岁)、婴儿死亡率(‰)、5岁以下儿童死亡率(‰)、孕产妇死亡率(1/10万)和城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例(%)等内容。另外除了这些测量健康水平的指标外,还包括健康生活领域,健康服务与保障领域,健康环境领域和健康产业领域的一些指标。这些指标都属于提高健康水平的过程或支撑性指标,尚不能成为终极指标。健康水平因为它可以反映全人群的一般健康状况,因此更应该被作为测量健康水平的终极指标。

在目前使用的测量健康水平的五个指标中,除了“城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例”指标外,其他四个都是测量死亡率的指标。之所以用死亡率指标进行测量,主要原因是死亡的边界比较清晰,并有法律规定的强制性登记,因此数据会比较准确、完整和清晰,也比较容易获得。发达国家在工业社会早期除了用人均预期寿命以外,也经常将婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率和孕产妇死亡率纳入测量全人群健康水平的指标。这是因为当时的婴儿死亡率、儿童死亡率和孕产妇死亡率都非常高,并得到全社会的强烈关注,再加上这些指标对健康改善状况反应敏感,所以被普遍采用。随着工业化进程和人群健康状况的普遍改善,这些指标值已经降到非常低的水平,进一步的下降空间已经很小,而且对健康状况改善也变得不敏感,近五十年来很多发达国家基本上不再使用这三个指标来测量人群的健康水平。除此之外,这三个死亡率指标均只针对特定人群,而不是全人群,因此也不能真正反映全人群的健康水平。关于人均预期寿命,其测量的主要是死亡水平①人均预期寿命是指假定一批人按照某一年各年龄人口死亡率度过一生,在全部死亡后这批人一生所生存的平均年数或寿命。它不是人群的真实平均寿命,而是一个“假定”的平均寿命。因为人均预期寿命是由某一年各年龄死亡率整合后计算出的结果,尽管用了“寿命”一词,但它并不反映任何特定人群的真实寿命,它只反映该年人口群体的一般死亡水平。,不能精准测量人群的健康水平。早期使用这类指标来测量健康是可以理解的,因为人类一直在追求长寿,对于普通老百姓来说长寿就意味着健康。用死亡水平来代替健康水平,在二者水平一致或变化同步的情况下这样做是可以的,但当二者存在巨大差异的时候,就会出现问题。

二、超越人均预期寿命测量健康

在疾病谱发生根本转变之前,人们用人均预期寿命测量健康并不存在问题,因为当时的寿命和健康基本同步,只是到了流行病模式出现根本转变以后才出现了二者的不同步问题。早期的疾病谱是以传染性疾病(Communicable Disease)为主,主要包括肺炎、肺结核、腹泻、肠炎等急性疾病。由于治疗手段有限,或者自行痊愈或者走向死亡,而且病程持续时间都不会很长,各类疾病的死亡率和患病率之间的关系相对固定,从而用死亡率来测量健康是没有问题的。随着癌症、心脑血管疾病、呼吸系统疾病等慢性病(Chronic Disease)替代了传染性疾病成为主要疾病以后,特别是针对这类慢性病的治疗手段更为丰富和有效,再加上人的寿命在迅速延长,最终导致人们带病生存时间也在快速延长,此时健康和寿命就开始分离了。一般情况下,健康的人通常会长寿,但长寿的人未必是健康的(乔晓春,1996),而不健康的人也很可能会长寿。大量的事实已经证明死亡水平和健康水平经常是不一致的,从而导致仅仅使用人均预期寿命来测量一个国家或一个地区人口健康水平是不合适的,国内外都有很多这样的例子。

一项基于美国跟踪健康抽样调查(American Follow-up Health Sampling Survey)得出的结果显示,从1970年到1980年的十年间美国人均预期寿命男性提高了3.1年,女性提高了3.0年;与此同时男性非失能(Disability-Free)预期寿命提高了0.7年,女性没有任何提高(Crimmins et al, 1989)。这意味着预期寿命的提高基本上都是失能(或不健康)年数增加带来的,即不健康期增加导致人均预期寿命增加;澳大利亚的一项研究也显示,从1981年到1988年,澳大利亚男性人均预期寿命提高了1.7年,女性提高了1.1年,而非失能(或健康)预期寿命男性下降了0.8年,女性下降了1.6年。这意味着预期寿命延长的同时,人们的不健康年数也同时在延长,说明健康状况在迅速恶化(Mathers,1991)。笔者根据中国人口普查和中国老龄科研中心组织的全国城乡老年人抽样调查数据计算发现,从1992年到2000年,中国60岁男性老年人和女性老年人平均预期寿命①一般来说0岁人均预期寿命简称为预期寿命,但大于0岁任何年龄人口人均预期寿命通常被称为X年龄人均剩余预期寿命,简称为平均余命(remaining life),也可以直接称为某年龄人口人均预期寿命,如60岁人均预期寿命,它是指一批活到60岁的人按照60岁以后的各年龄死亡率活过未来的话,他们平均还能活多少年。均提高了1.1年;而这期间60岁男性老年人自评健康期只提高了0.4年,女性则下降了0.3年(Qiao and Zhang, 2002),这说明在这一阶段,中国老年人寿命在延长的同时,健康期不仅没有得到同步延长,甚至还出现了下降。

以上三个例子都表明,健康和寿命并不是同步的,甚至可能会出现寿命延长的同时健康状况在恶化,即二者的行进方向正好相反。因此,仅用人均预期寿命来测量或评价人群的健康水平是不合适的。因此,在“大健康”目标下找到一个能够综合测量人群健康水平的方法,同时找到一个合适的健康测量指标,就显得非常重要也十分紧迫。

三、测量健康水平的方法

尽管健康状况和死亡水平并不一致,但健康状况与死亡的关系却十分密切,而且存活人口的健康水平存在着死亡的选择性作用。比如,2010年第六次全国人口普查询问了60岁及以上老年人的健康状况②“六普”长表问卷上要求60周岁及以上的人填报“身体健康状况”,给出的备选项为:健康、基本健康、不健康但生活能自理、生活不能自理。从问题的性质上看,属于测量自评健康。。结果显示,90岁及以上高龄老人中男性不健康人口比例占48.0%,女性不健康人口比例占54.5%③数据来自乔晓春、胡英:中国老年人健康寿命及其省际差异,人口与发展,2017年第5期,第7页。。如果将这两个结果直接进行比较,我们会得出“男性高龄老人健康状况好于女性高龄老人”的结论。然而,男性老年人健康比例比较高,并不一定意味着男性老年人健康状况真的就更好,这在很大程度上是因为男性老年人的死亡率明显高于女性老年人,从而导致很多健康状况不好的男性比同样健康状况不好的女性更早死亡,而存活下来的基本上都是健康状况比较好的男性老人,以及很多健康状况不太好的女性老人。所以,不考虑男女死亡率差异或死亡对健康的选择性来直接比较健康状况是有问题的。

要想真正测量健康水平,必须排除(或控制)死亡对健康的选择性作用;与此同时,还要排除年龄结构对健康综合测量的影响①因为老年人死亡率和不健康人群比例较高,且不同地区老年人所占比例不同,所以会导致老年人所占比例比较高的人群,死亡人数、死亡率、不健康人数和不健康人口比例都会比较高,从而会影响人群健康水平的测量。。那么,既能够控制死亡水平、同时又能控制年龄结构、且可以直接测量健康水平的一个指标被称为健康预期寿命(简称为健康寿命)。健康寿命计算通常采用的是Sullivan方法,它是在已知某年分年龄健康人口比例和分年龄死亡率,通过生命表的形式计算出各个确切年龄的健康预期寿命(Jagger,1999)。健康预期寿命是把死亡水平(即分年龄死亡率)和健康状况(分年龄健康人口比例)整合到一起以后,通过计算健康生命表(其中已经涵盖了生命表),得出健康预期寿命、不健康预期寿命和预期寿命的值,从而得到健康水平的综合测量值。这些值既可以反映某个特定年龄人群寿命期的预期长度,还可以同时反映健康期的预期长度,以及健康期年数占寿命期年数的比例。这一比例正是控制了死亡水平后的健康水平指标。健康寿命可以是某一确切年龄健康寿命的绝对数,也可以是健康寿命占预期寿命的比例。尽管健康寿命或健康期的长度可以反映不同地区人群健康期的差异,但并不能真正反映不同群体健康状况的水平。比较不同地区人群健康状况水平需要用健康寿命比例。

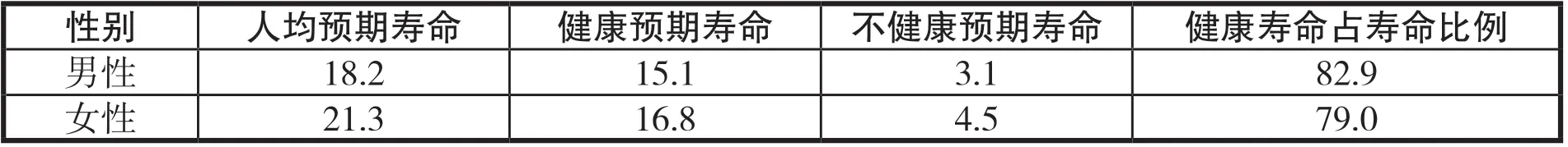

表1给出了2010年第六次全国人口普查依据自评健康结果计算的不同性别、确切年龄②确切年龄指的是瞬间年龄,通常是指过生日那一刻的年龄,比如60岁确切年龄指的是60.00岁。这与通常以一年为单位记年龄不同,此时的60岁指的是60.00岁到60.99岁之间的任何一个确切年龄。为60岁人口的预期寿命、健康预期寿命、不健康预期寿命和健康预期寿命占预期寿命的比例。在这里,人均预期寿命测量的是确切年龄60岁人口寿命的预期长度,其中男性为18.2年,女性为21.3年;健康寿命测量的是这部分人在整个寿命期间里处于健康期的长度,其中男性为15.1年,女性为16.8年;不健康寿命测量的是处于不健康期的时间长度,男性为3.1年,女性为4.5年;健康预期寿命占平均预期寿命的比例反映的是以寿命长度为100(相当于让男女死亡水平相同),来测量健康寿命的相对长度,在这里男性为82.9%,女性为79.0%。这一结果显示,女性寿命要比男性长(即女性死亡水平低于男性),而且女性健康寿命和不健康寿命均比男性长,但女性健康寿命占寿命的比例则比男性低。由此可以得出结论:尽管女性寿命比男性长,但在控制了死亡水平的情况下,女性健康状况仍然比男性要差。很明显这一测量方法可以真实测量出人群的健康水平,而且不受死亡水平的干扰。

表1 2010年中国60岁分性别人口预期寿命、健康寿命、健康寿命占寿命比例(单位:年,%)

四、健康模式的转变

综上,我们现在需要找到一个能够反映中国人群整体的、一般的、能够反映“大健康”,即社会健康模式下的健康指标,并依据这一指标来计算中国人的健康预期寿命。

健康是一个很复杂的概念,横向可以分层次,纵向可以分级别,因此健康的界定可以从狭义逐渐拓展到广义,也可以从“小健康”逐步扩大到“大健康”。健康通常被分为三种模式:医学模式、心理学模式和社会学模式,三种模式本身就存在从狭义到广义的递进过程。医学意义上的健康(Medical Definition of Health)主要指生理功能正常或者没有疾病,它是基于人的体征和症状来识别是否健康的,只有医生有资格进行判断。社会学意义上的健康(Sociological Definition of Health)是指社会(行为)功能正常,这通常需要社会学家来评判。不同学科对健康有不同的理解,对健康的定位不同,会导致社会关注点和政策导向不同、解决问题的方法不同、最终取得的效果也会不同。

基于医学模式的疾病分类早在130年前就开始出现,早期的关注点是死亡,所以健康是从死亡原因角度进行分类的。1940年世界卫生组织对这一分类进行修订,并首次引入疾病分类,同时沿袭作为死因分类的指导思想。2010年世界卫生组织发布了更新的疾病国际分类(International Classification of Disease,简称为ICD)第10版,被称为ICD-10,并将第9版的名称“国际疾病分类”改为“疾病和有关健康问题的国际统计分类(The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems)”。很明显,这里加入了“健康”,从而把以往仅仅关注疾病向更广义的健康问题拓展。

作为ICD的补充,WHO从1972年起提出了一个针对疾病后果的残疾(Impairment)和障碍(Handicap)分类方案,主要是想为疾病愈后的医疗照护和康复服务提供指南。经过多轮讨论和修改,于1980年正式发布。分类的全称为残疾、失能和障碍国际分类(International Classification of Impairment, Disability and Handicaps,简称为ICIDH)。该分类将健康分为四个等级:第一个等级为失调(Disorder),指的是身体和心理功能的不正常;第二个等级是残疾,主要指的是身体器官的损坏或缺失;第三个等级是失能,指的是不借助技术或设备的帮助个人独立完成某项任务(比如,吃饭、洗澡、移动、学习、工作等)能力的缺失;第四个等级是障碍,指的是与正常人相比由于失能导致的相对弱势状态。尽管这些健康问题已经超出了疾病的内容,但它仍然紧紧跟疾病相关联。传统的医学模式特点是将失能看成是单纯的个人特征,与外在环境无关;基于这一模式的测量也是将个体按照生物学或解剖学的原因进行分类,比如将残疾分为视力、听力、言语、肢体缺陷等,而针对这类问题主要解决方案仍然是医学护理、治疗和康复。

著名的纳吉模型(Nagi,1991)进一步给出了一个从“小健康”向“大健康”拓展的递进模式,其中最重要的一点是将失能的社会情境引入了健康模型,从而将健康的医学模式推广到社会模式,该模式的递进过程如下:

这一模式中作为起始点的健康仍然是疾病,这里主要指的是病理学(Pathology)意义上导致人体器官功能受损的各类原因,包括心肺功能不正常、慢性疾病、三高(血压、血脂、血糖)、心血管疾病、癌症等;第二部分指的是由于人体器官受损导致的身体和智力缺陷,也可以被称为残疾(Impairment)。在中国这部分人群通常被称为“残疾人”,中国1987年和2006年分别举行过两次全国残疾人抽样调查,针对的都是这类人群①中国残疾人联合会组织的几次全国残疾人抽样调查均按照impairment的概念来定义残疾,调查测量的是身体器官的缺陷、损伤和残障,并将其分为不同类型和不同等级,调查时由医生通过仪器检验来识别等级。尽管官方对外使用的英文词为disability(失能),但实际上中国残疾工作对象一直是“残障”人群,而不是失能人群。;第三部分指的是由身体或智力缺陷导致出现身体和心理功能受限(Functional Limitation)。功能受限指的是缺乏完成某项任务的能力,即那些身体有缺陷的人在没有任何辅助设备帮助下,处理日常事务时受到的影响和限制,这里的健康已经将个人能力与个人处理日常事务联系起来;失能(Disability)是指那些功能受限的人在给定环境下、在辅助设备的帮助下完成给定任务能力的缺失。同样功能受限的人,在不同环境、不同设备帮助下所能完成同一任务的能力和完成程度是不同的。在这里环境和辅助技术或设备起着非常大的作用,比如某个有听力障碍的学生,在没有辅助设备的帮助下,他可能无法听课,但有了辅助设备后他的听课不受任何影响;再比如,老年人过去要去公共浴池洗澡,如果他个人活动困难,就需要别人来帮助洗澡,现在可以在自己家里洗澡,只要在洗澡间按上扶手或放一把椅子,老年人自己洗澡就不成问题了。此时,失能有了一个新的定义,它使个人身体功能受限与社会环境建立起了联系。

为了引入“情景因素”,如个人健康条件、环境和其他个人因素的作用,世界卫生组织对1980年发布的ICIDH版本进行了修改,在名称上用功能(Functioning)替代了残疾(Impairment),称为功能、失能和健康国际分类(International Classification of Functioning,Disability and Health),英文简称为ICF。该分类除了涉及活动受限外,还引入了活动参与(Participation)。在这里“功能”是涵盖身体功能、活动和参与的一个概括性术语;“失能”则是涵盖残疾、活动受限或参与受限的概括性术语。这一新的分类于2001年5月22日在第54届世界健康大会上通过,并在2002年正式发布使用。尽管在名称上旧版本与新版本差异不大,只是把“残疾”换成了“功能”,但是在健康理念上则发生了根本性的改变。

实际上ICD也涉及残疾分类,这样就导致ICF与ICD在残疾分类上存在着明显的内容交叉,但其关注点则完全不同。ICD关注的是导致残疾的原因——疾病,针对的是治疗和康复,属于健康的医学模式;而ICF关注的是残疾的社会后果,包括社会经济后果和日常照护问题,属于健康的社会模式。

旧版本ICIDH和新版本ICF的差异是,旧版本把失能看作个体自身的问题,它是由疾病、创伤或其他健康原因直接导致的结果,因此需要由专业人员对个体进行医学护理,病情的缓解需要通过治疗、个体自身的调整或行为的改变来解决,本质上仍然属于医学模式。而新版本是把失能看成是人和社会环境之间关系问题,本质上是个体的社会融合或环境与个体的适应性问题。新版本的理念是,失能并不单纯是个体原因,而是各种条件组合形成的结果,其中很多是社会环境导致的。解决这类问题需要社会采取行动,是社会的责任,只有通过调整社会环境和社会结构才能使失能人员融入或参与到社会生活的各个方面。

由于失能是参与某种活动时个体健康状况和个体因素与外在环境因素之间相互作用的结果,那么人们既可以通过改变个体状况提高参与能力,也可以通过改变外部环境来提高活动参与度。在这里,失能作为人的健康表征,它与社会环境、社会行为、社会制度和社会政策关联起来,从而健康的本质已经不是医学问题,而是社会问题。

图1是ICF给出的与失能有关的各个因素之间的相互作用关系图。这里的健康状况指的是疾病和失调;身体功能和构造指的是肢体、视力、听力、认知、感知等功能;活动包括个人生活、家务活动、使用工具、学习、交流、社区或社会活动等;参与指个人能够参与各类活动的方式和程度;环境因素包括使用的设备和技术、生活所在的环境、社会文化、社会服务、规章制度和政策环境等;个人因素涵盖性别、年龄、受教育程度、体重、收入、生活习惯、生活方式、生活经验等特征。

图1 失能影响因素相互作用图

很明显,ICF将健康从疾病拓展到参与活动的能力,而且个人的参与能力不仅与个人身体功能有关,还与个人所处的社会环境有关。对于功能受限的人来说,调整社会环境、改善社会条件、提供社会服务成为一种社会责任,并与社会政策紧密关联。测量一个人的活动参与能力,测量的不单单是人的身体状况和功能,同时也应该测量所处环境的适应性。这种测量不仅使健康进入了社会政策领域,更重要的是在中国进入老龄化社会以后,为了适应老龄化社会出现的“疾病拓展”和失能人群快速增加的现实,急需调整社会环境、构建与老龄化社会相适应的制度,包括养老保障制度、医疗保障制度和长期照护制度,以及一系列适老环境的构建和改造,甚至包括适老文化的建立等,从而形成老年友好型社会。

实际上,不仅健康结果属于社会问题,健康的原因归根结底也是社会因素造成的。比如,延长健康期更多是靠调整生活方式、饮食结构和加强锻炼,而不是靠抑制病毒①传染病和急性病的预防和治疗更多的是靠阻断病毒传播,控制病毒在体内扩散,比如新冠肺炎。;很多慢性病也是由于生活方式的不合理带来的,包括暴饮暴食、吸烟、酗酒、吸毒等行为带来肥胖、高血压、癌症、艾滋病等一系列问题。因此,“大健康”理念的实现,无论是从原因上还是从结果上看,更应该是一种社会建设,而不仅仅是医疗体系和医疗制度建设。

五、测量指标体系的构建思路

世界卫生组织给出的ICF理论框架大大拓展了健康的内涵,下一步也应围绕这一框架来构建“大健康”的指标体系、组织体系、制度体系和政策体系。政策体系应该涵盖社会政策、健康促进政策和医疗政策。前面两项政策应该作为重点。

世界卫生组织1984年曾用三条曲线给出了患病率、失能率和死亡率之间的关系图(见图2),随着时间的推移,这三条曲线之间的关系会发生变化,这种变化实际上就反映了健康关系和健康水平的变化。从群体(Aggregate)水平上看,疾病是发生在失能之前的,失能是发生在死亡之前的;疾病的测量反映的是医学模式下的健康,失能的测量反映的是社会模式下的健康,死亡则表示生命的终结,反映的是人群长寿水平。如果从“大健康”角度看,所谓提高全人群的健康水平,就是让每一条曲线尽量向右上方拓展,即曲线围成的面积趋近于“矩形”模式,同时让两两曲线之间所夹的面积尽可能地小,从而可以实现“健康地长寿”。

这三条曲线可以看作是人类健康的三道防线:第一道为疾病,第二道为失能,第三道为死亡。首先,阻止人们过早地突破第一道防线。此时人们处于无病状态,这属于健康促进工作的目标和任务;其次,越过了第一道防线且未越过第二道防线。此时人们处于带病状态(主要是慢性疾病)而且身体功能仍然保持良好,活动没有受限。使这一过程延长或推迟功能受限时间则是疾病治疗的目标和任务;最后,越过第二道防线则意味着人们处于失能状态。此时需要治疗、康复、社会服务和社会环境多方面的共同支持;而对应各类支持体系的理论框架正是图1所显示出的关系。这里面的社会支持体现在图1的外部环境因素和个人因素之中,至少还应该包括社会保障、医疗保障和长期照护,除此之外还包括与此相适应的各类社会调适、个人调适和其他相应的制度安排。

“大健康”目标下的系统化设计应该是基于图1和图2两个框架的整合,将其做进一步的分解和细化,并在各个细分领域给出(具有充分科学依据的)行动或操作指南,同时给出对应的过程监测和结果测量指标。

图2 患病率、失能率和死亡率①图2是把这条曲线称为存活曲线。实际上在生命表里这条线反映的是存活率,但是因为存活率=1–死亡率,所以也可以把它看成是死亡率。同样,未患病率= 1 - 患病率,所以本图也使用了患病率。曲线图

六、健康水平综合测量指标的选取

尽管“大健康”目标的实现是一个系统工程,涉及的内容和领域众多,但归根结底是要找到一个能够在“大健康”理念下反映人群一般健康水平的综合的或终极的测量指标,再结合死亡率来计算人均健康预期寿命,由此来监测中国人健康状况的变化。

按照ICF的社会模式理念,健康应该定位在人的活动参与能力上。然而,人的活动参与涉及方方面面的,最基础也是最重要的是人的个人生活和日常事务处理的能力。对老年人日常生活活动能力的测量有一个非常成熟的工具,被称为ADL(Activity of Daily Living)量表。目前社会上常用的ADL量表有三类,一类是Katz量表(Sidney Katz,1959, 1976年修订),英文全称为The Index of Independence in Activities of Daily Living 或 Index of ADL。该量表主要是用于测量老年人和慢性病患者身体功能,经常用于评价慢性病的严重程度和治疗效果。测量内容分为6个方面活动:洗澡、穿衣、如厕、床椅间移动、大小便和进食,每项分为3个等级:完全自理、部分自理和完全不能自理②实际上,标准测量需要由专业人员来执行,要求测量对象直接展示六个方面的活动状况,由调查者进行观察后给出选择,而且这六种情况,以及每一种情况等级如何测量都有详细的解释。目前国内使用这一量表进行测量时,基本上属于由非专业人员询问,老年人自己直接回答,所以测量信度会有些问题。。第二类是M. Powell Lawton和Elaine M. Brody创建的身体生活自理量表(Physical Self-Maintenance Scale,简称为PSMS),这一量表与Katz ADL量表类似,不同的是将大小便换成了梳洗,把3个等级改成了5个等级。第三类被称为巴氏量表(Barthel Index),早期被称为马里兰失能量表,它是用来测量在个人照护和活动方面功能独立性的,用来监测长期住院病人在治疗前和治疗后的表现,进一步反映需要医疗照护等级。也经常被用来作为个人生活自理能力的测量,它比ADL量表的内容更多,也更复杂一些,共涉及10项测量内容,而且将这10项内容从社会可接受性和护理要求重要程度设定了权数。除了广泛使用ADL量表外,经常使用的还有Lawton和Brody创建的工具性日常生活自理量表,被称为IADL(Instrumental Activity of Daily Living),它主要用于测量个人日常生活处理能力,分为8个方面活动:打电话、购物、备餐、做家务、洗衣、使用交通工具、服药和处理财务,在程度上可分为3级也可以分成5级(McDowell,2016)。

以上这些常用的量表尽管都可以用来测量失能状况,但它们基本上都是专业医护人员作为专业护理评估所使用的量表。作为一般的、整体性监测指标,使用如此详细量表进行测量有时是不必要的,而且操作起来也比较困难,而由非专业人员进行调查,结果可能会不够准确。使用ADL和IADL进行测量在国际上也存在争议,有人认为是在测量能力(Capacity),也有人认为是在测量表现(Performance);人们还认为尽管测量项目很多,但涵盖的信息仍然有限,而且测量所花时间过多。人们渴望在时间、金钱和关注度上能够更经济(Verbrugge, 2016)。国际社会一直在寻求替代性指标,目的是既要测量的准,也要测量的简单和容易。这一指标必须满足以下条件:1)单一问题;2)易于理解和回答;3)反映一般健康水平;4)反映日常活动;5)好的信度和效度;6)可以作为长期监测使用;7)在国际上具有可比性。

比较接近上述条件的有两个指标,一个是自评健康(Perceived Health),即直接询问被调查者的健康状况,然后请被调查对象给出自己健康状况的评价,标准答案一般分为5个等级:非常好、比较好、一般、比较差、非常差。尽管这一指标比较简单,也比较容易理解和回答,但由于它是被调查者对自己本人健康状况的自我评价,通常主观性会很强,而且评价结果往往与个人对健康的期望值有关;期望值越高的人,往往对自己健康的评价结果会越差;特别是某些重大医疗政策出台会影响人们对个人健康的主观评价。实际上,个人感受有时还是很重要的,因为绝大多数慢性病在人的身体上是无感的,也并不影响人们日常活动的参与,很多有慢性疾病的人甚至会感觉自己身体状况非常好。因此从活动参与的角度来评价,测量自评健康比测量慢性病更有意义。最近几次的全国人口普查和全国1%人口抽样调查都询问了60岁及以上老年人的自评健康状况,但对其标准答案做了一些修改,给出的4个可选答案为:健康、基本健康、不健康但生活能自理、生活不能自理。这个问题的优点也是表述简单、容易理解和回答。最大的特点是将健康和生活自理结合起来。

另一个指标是由健康寿命和失能过程国际网络组织(REVES①英文全称为:International Network on Health Expectancies and the Disablement Process,REVES是由法语的第一个大写字母组成。)的一批学者从1996年开始提出并一直在研究的一个指标,被称为整体活动受限指数(Global Activity Limitation Indicator, 简称GALI)。该指数首先询问:“在过去至少6个月的时间里,你感觉在多大程度上由于健康问题导致日常活动受限?②英文原文为:For at least the past 6 months, to what extent have you been limited because of a health problem in activities people usually do?”给出的答案是:“1)非常受限;2)受限,但不严重;3)完全没有受限”。这个指标的特点是:1)设定测量内容为日常活动受限;2)设定了受限的持续时间长度,即症状至少持续6个月,而不是指在过去6个月内曾经出现过活动受限;3)设置了前置条件,即由于健康问题导致的活动受限,这意味着由非健康原因导致的日常活动受限不属于测量范围。国外学者对GALI的效度和信度也作了大量研究,并得出了十分令人满意的结果(Oyen,2006),而且证明这一指标具有很强的一致性和可比性(Jagger,2010),14个欧盟国家进行的测量也发现,GALI与其他Disability测量指标(比如ADL,IADL,Function Limitations)相比一致性非常高(Berger,2015)。为此欧盟从2005年开始使用GALI计算健康预期寿命,并将健康预期寿命到2020年提升2岁作为积极和健康老龄化目标。欧盟统计局将这一指标确定为常规性健康测量指标之一;欧盟的健康调查,收入和生活状况调查以及健康、老龄化和退休调查都广泛应用GALI。近年来,日本、新加坡、菲律宾、越南等国家的一些调查也采用这个指标来测量健康,其中一个目的是想跟国际上,特别是与欧盟国家进行对比。

综合以上分析,笔者认为应该使用GALI量表作为健康水平综合测量指标,因为该指标承载了社会健康的理念,而且通过反映人群日常活动受限,将健康状况与社会照护、社会保障和保险、养老以及构建老龄友好型社会等社会政策联系起来,而不是将健康仅仅局限在疾病或治疗领域。尽管该指标仍然属于主观性指标,但可以说它是主观性指标里相对更为客观的一个指标,而且可以通过一般社会调查(包括人口普查)来获得,而不需要做专业性调查。调查获得数据后,可以将GALI和死亡数据①死亡数据很难通过一般社会调查得到,只能通过人口普查和全国1%人口抽样调查得到,好在全国每5年都会有这样的调查,各地区都会得到这个数据。整合后计算健康寿命表,可以同时得到健康预期寿命和预期寿命②这相当于计算双因素递减生命表,计算方法请参考人口学有关分析技术的书籍。。

如果要从更为全面、系统和专业角度监测健康水平变化,应该纳入更多的测量指标,并形成一个测量指标体系。指标体系应该考虑测量三道防线的保护效果,即疾病、失能和死亡状况的改善。针对第一道防线,可以直接测量慢性病患病率。实际上慢性病属于客观指标,做客观测量会比较好,但也有很多社会调查直接询问是否患某种慢性病,尽管也可以获得调查结果,但往往准确性不高;第二道防线通过测量日常生活自理能力(包括ADL和IADL)来实现,这两个指标可以根据中国国情做一些适当的修改③国际上普遍使用的三种ADL量表和一种 IADL量表,并不完全适应中国,也不适用大量新技术和新设备出现,特别智能系统得到广泛使用的现实情况,建议应该做适当的修改和调整。,特别是应该引入社会活动的参与;尽管ADL和IADL也属于主观性指标,但它的客观性更强一些,反映健康改善的情况也更加准确,缺点是收集数据的过程会更加复杂,而且必须设计专门的跟踪或监测调查,如果要对省或市一级单位有代表性,则需要比较大的调查样本。而且很多测量不仅要用专业人员,甚至可能还要使用专业设备,调查成本也会比较高。最后一道防线涉及的是死亡水平测量,这主要依据的是人口普查或大规模的人口抽样调查;卫生部门的死亡监测系统也可以获得相对完整的死亡动态数据,也可以作为对死亡率的估计和人均预期寿命的计算。

除此之外,在三道保护防线的基础上,可以能够结合ADL和IADL做社会适应性测量,社会适应性包括无障碍设施状况,辅助性用具,居家服务状况、社会保障、医疗保障和长期照护服务状况,以及相应的配套政策等,这样会更有意义。

七、健康与社会政策的整合

前面讲的“防线”实际上是一种“预防性”思路,即如何防止过早患病、如何防止过早失能以及如何推迟死亡。尽管如此,随着年龄增加、身体功能的老化,疾病、失能和死亡都是不可避免的,而且随着人们寿命的延长,带病期、日常生活不能自理期均会随之延长,即人们会长期带病生存、也会长期处于生活不能自理状态,这自然就引出了社会如何与这类状态和谐相处或积极应对的问题,即社会如何应对身体功能退化或身体不健康带来的后果。承担这类后果的不仅仅是个人和家庭,也包括整个社会,为此社会必须围绕这一阶段制定相应的政策,并构建相应的制度。需要分管老年人经济保障、医疗保障和照料服务保障的不同政府部门相互配合,协同推进,以避免各方面政策无法有机地衔接,从而导致执行上出现互相矛盾、重复、衔接不畅等问题。

总之,从疾病到活动参与能力、从狭义健康到广义健康、从医院到社会,不同层次的健康并不是独立存在的,而是存在着严格的因果衔接和联系,提升全人群的健康水平是一项系统工程,该系统存在一个因素之间的关系模型。把这个结构和关系梳理清楚是实现“大健康”目标的前提,这既需要决策部门的行动,也需要学术研究的支持,更需要各部门的协同。与此相配套的是一个相互关联、首尾相接的监测指标和监测体系,以及相应的服务体系。这一指标体系可以监测各个环节的实施效果,实时发现问题并发出预警,并得到决策部门的及时响应,从而最大限度地提升人民的健康水平。